13 / 20

(13)

吸血貴族、寅木(とらき)ユラノスケ

しおりを挟むリンコ先生と、珍しく真っ直ぐに立っているように見える久野先生は、今後について話をしていた。葬儀などは自分たちが手伝って手配するとして、ヒララをこんな廃船に一人にしておく訳にはいかない。

「親戚の人とかに連絡がつくといいんですが。」

「お役所にもお話ししておきますわ。」

大人は大人の会話をし、子供も子供の会話をしていた。

「小森さん、お父さんが亡くなられていてさぞショックでしょう、お察しします。」

と、萩知トオルは神妙な顔で言ったがヒララは小さく手を振る。

「ギシィ、もう平気だから大丈夫なのだ。」

「あんたにそう言ってもらうと少し気が楽になるわよ。まあ、あんたがメソメソしてるとこなんて想像できないけどね。」

クラリは控えめに笑った。

「わたし、悲しい人をどう慰めればいいかは分からないけど、元気付けるのは出来ると思うよー!」

ユルミはそう言ってしょっていたリュックをドンッ、とテーブルに下した。

「さあ、おやつを食べて思い切り踊れば元気百倍だよー!」

リュックからお菓子を出して丸いテーブルに並べる。テーブルは少し傾いていてガタついていたが気にしない。

「やるじゃないの、おやつ大臣。」

「まさかリュックの中が全部お菓子だったとは。すごい量なのです。」

「チョコ系が多いわねえ。」

「マイブームなんだよー」

「ギシシ、お茶は隣の給湯室でセルフサービスなのだ。」

という訳でみんなで給湯室へ行き、各々お茶やコーヒーを淹れて戻って来た。その様子を見ていた久野先生の顔がほころんだ。

「あの連中が一緒なら、案外大丈夫な気がしてきましたよ、小楠先生。」

「そうですわね。」

と、リンコ先生もにっこりした。

「とにかく元気な連中です。」

2人が見守る中、ユルミたちはおやつの時間を満喫していた。ユルミはチョコバーをくわえてテーブルの上で踊りだす。

「まったく元気な連中です。」

ガタついたテーブルがユルミの踊りに合わせてガッタガッタとリズムを刻む。萩知トオルが空き缶を叩いて拍子を合わせた。

カカカン、カカカン

「げ、元気な連中です。」

クラリが空き瓶をボーボー吹き吹き周りを回る。ヒララはマントをひるがえしてステップを踏んだ。あの小さな横笛を構え、今日は人間にも聞こえる音を吹き鳴らす。

ピィーピッピーーッ

脳天に突き刺さるようなハイトーン。

ガッタン、カカカン、ピィーッピッ

「げ、元気な…、お前らいい加減にしろ。」

騒ぎ過ぎだと言いかけて久野先生は気が付いた。4人だった子供が5人に増えている。

「チョコり、ペロリ、パイ」

ピヨン・メチだった。

「わっ、あんたいつの間に居たのよ?!」

「いつの間にか居るなんてピヨンさんらしいのです。」

「わー、いつの間にかとっといたチョコパイ無くなってるー」

「ギシー、いつの間にか一緒に騒いでいたのだ!自由人どもと同化してしまうギシィー」

"いつの間にか"もいろいろ。チョコパイを食べ終えたピヨン・メチは、ベッドの方へピョンピョンと跳ねて行った。

「チョコり手拭きりぴょん」

メチは手に付いたチョコを拭くために、ヒララの父上に掛けてあったマントを取った。傍で見ていた先生2人がハッと息を呑んだ。

「む、胸に杭がっ!」

「心臓に打ち込まれていますわ!」

子供たちも寄って来た。

「なによこれ?!」

「痛そうなのです。」

「抜いてあげよーっと。」

ユルミが杭をつかんで引っ張った。

「無駄なのだ。あたしの全力でも抜けなかったのだ。」

ヒララがそう言ってもユルミは力いっぱい引っ張るのをやめない。

「ふーんっ、ふーんっ」

勢いを付けて、上半身を杭の上で上下に揺らしながら力を込めて引っ張った。

「ふーんっ、ふーんっ」

ユルミの揺れる頭からぱらぱらと白いものが落ちた。白蟻だった。毎朝天井から降ってきてユルミの髪に紛れ込んでいた白蟻たちだ。かれこれ一週間シャワーしていない頭から落ちた白蟻たちが、目の前の木の杭に群がった。久し振りの食事に取り掛かる。ユルミはさらに勢いを付けて引っ張り続けた。

「ふーんっ、ふーんっ」

今度はポケットから茶色い小瓶が飛び出した。

「あっ、それはっ!」

リンコ先生が受け止めようとして伸ばした手に弾かれて、小瓶はあらぬ方向へ飛んで行った。全員が小瓶を目で追い、久野先生が横っ飛びにジャンプした。

「やあっ!」

床に落ちて割れるのは阻止したものの、掴むには至らず小瓶は再び宙を舞う。ユルミが見当違いな掛け声をかけた。

「ナイスレシーブ!」

小瓶が飛んだ先にはピヨン・メチがいた。メチは自分の方へ飛んで来た小瓶を指先で突っついた。

「クルリとん。」

底を突かれてクルクル回転を始めた小瓶は、今度は萩知トオルめがけて飛んで行った。

「なんですとっ?!」

とっさにトオルは、おやつ後に歯磨きしようと持っていた歯ブラシを向けた。

ボヨンっ

歯ブラシの弾力で小瓶はユルミの頭上高くにふわりと上がった。

「ナイストス!」

ユルミはそれに合わせてジャンプした。このままでは変なノリで小瓶をアタックしてしまいそうだ。

「だめよーっ!」

クラリが叫んでおやつテーブルからメロンパンを投げる。

「アターック!」

ユルミは小瓶ではなくメロンパンをアタックした。打点の高い見事なアタックだった。メロンパンはボスッと空気を圧縮する音をたててクラリの口へめり込んだ。

「ふがふご。。。」

息を詰まらせるクラリに着地したユルミが笑う。

「やだなー、いくら私がおバカでも小瓶をアタックする程おバカさんじゃ…」

パリンッ

茶色い小瓶は杭の上に落下してパリンした。みんなの目に、その様子はスローモーションのように見えたという。もちろんこの小瓶は、ユルミがシメゾウ爺さんから没収してポケットに入れていた、あの小瓶である。入っていたのはリンコ先生が壺で作った食欲100万倍の秘薬だ。その薬を食事中の白蟻たちがたっぷり浴びた。杭に込められていた魔封じの不思議な力も作用して、白蟻たちは電動工具で木を削るような勢いで杭を食べていく。瞬く間に杭は鉛筆ほどの棒切れになってコロンと床に転がり落ちた。その後起きた事は更にスピーディだった。胸に空いた杭の穴がすっと塞がったかと思うと、死んでいるはずの男が目をかっと見開き、間近にいたユルミをぐいと引き寄せ、首元に牙を刺した。ユルミの顔からサッと血の気が引き、代わりに死んでいた男の顔に生気が戻った。一瞬の出来事だった。牙の男は復活するのに最低限必要な量の血を瞬時に吸ったのだ。その恐るべき吸引力は、あの掃除機よりも強力だった。男のボサボサだった灰色の髪は艶やかな黒髪になり、頬や手指など、血色のいい張りのある体になっていた。それどころか着ている服までくすみがとれて、仕立てたばかりのようになっている。ヒララはみんなが男と自分を見ているのに気が付いた。父親だと紹介した手前、しょうがないので言ってみる。

「父上、やめるのだ。」

棒読みだった。男はすっくと立ち、真っ赤な目でヒララをじっと見た。

「何を人違いしておるのだ。我輩に娘などおらぬわ。」

と言って、ぐったりしたユルミをベッドに寝かせた。

リンコ先生は男が生き返るのを見て、思わず反らせた指先を口に当てる。

「まあ!こんな事って…死者が蘇るなんてあり得ませんわ。」

と言ったものの、つい最近死人が生き返るのを見たような気がした。だがシメゾウ爺さんの時とは明らかに状況が違う。

「根地、大丈夫かっ」

久野先生が声を掛けてもユルミは返事をしなかった。クラリがハッとして牙男を睨んだ。

「思い出したわ!吸血鬼よ、吸血鬼!怪物図鑑に載ってたわっ。美女の生き血を吸う乙女の敵よっ!」

「あら、わたくしの敵ですの?」

リンコ先生がすかさず、そしてさりげなく口をはさんだ。実際美人なので誰もツッコむ隙を見いだせず、心がうずうずっとした。牙の男が笑った。

「フハハハ、ご心配召さるな美しきご婦人。我輩、断じて吸血鬼などではないのである。」

男はメチがチョコを拭いたマントをふわりと羽織り、良く通る声で自ら名乗った。

「我が名は寅木ユラノスケ。誇り高き吸血貴族の末裔である。吸血鬼などとは失礼千万。」

ユラノスケは一見、貴族らしい美形であった。でもみんなは思った。

(鬼でも貴族でもどっちみち吸うんじゃないかーっ)

ユラノスケは、蠟人形のようになって横たわるユルミを見下ろした。

「それにしても久し振りの血は格別の味わいであった。しかし子供では量が物足りないのである。さて次は…」

と言うユラノスケをヒララが下品に笑った。

「ケッケッケッ、ユルミの血が美味いなんてお前の舌はとんだバカ舌なのだ。ユルミは朝っぱらからコテコテのピザをガツガツ食らうような血液ドロドロ少女なのだギシ。」

ヒララは砂浜で棺桶に付いたユルミの血を舐めてオエッとなったのを思い出したのだ。

「貴様、そこまで言うからにはもっと美味い血を知っているのであろうなっ?」

「当たり前なのだ。ちょっと待っているのだ、今本物の血を吸わせてやるのだ。」

と、グルメ通っぽい事を言ってヒララは首から下げていた小さな笛を吹いた。その音は、人間には聞こえない超音波だった。

バリーンッ

窓を破って柿田イシオが入って来た。超音波で操られた無数のコウモリがイシオをぶら下げて飛んで来たのだ。

「何だ何だ、どうなってんだ!」

じたばたするイシオ。コウモリたちはイシオをユラノスケの前に下ろすと、再び夕闇の空へヒラヒラ飛び去って行った。外はもう夜になる。色々あり過ぎて誰も時間の経過を意識する余裕はなかった。夜行性のユラノスケは活性が上がり、目の前のイシオをガシッと掴むと牙をむき出しにした。

「頂くのである。」

ブッスリ

「ぎゃっ」

一声短く叫んでイシオはぐったりした。ヒララが慌ててマントを投げる。

「こら、吸い過ぎなのだ!そいつはあたしのなのだ、味見だけなのだギシ。」

マントがユラノスケの頭を覆ってイシオから引き離す。吸われたイシオは蠟人形みたいになる少し手前で、ぼんやりと意識はあるが動けなかった。そのまま床にへたり込む。イシオを吸ったユラノスケは呆然としていた。口は半開きで、牙から赤い血がポタリと垂れた。人は真に感動すると無口になるという。吸血貴族も同じだった。ヒララが得意げに笑う。

「ケッケッケッ、本物の血がどういう物か分かったみたいだなギシ。」

「・・・悔しいが貴様の言う通りであった。」

と言うユラノスケの表情には悔しさよりむしろ清々しさがあふれていた。

「・・・粗野にして繊細、鮮烈にして爽やか、そして潔い引き際。」

うっとり宙を見つめるユラノスケ。

「分かればいいギシ。」

「それに比べて…」

ユラノスケはちらりとユルミを見やった。

「我輩は、どろ水をすすって旨い旨いと浮かれておったのか、何たる不覚。」

「ケッケッケッ、どろ水というかキッチンの下水なのだギシ。」

「貴様、口悪いな。フハハ」

「それ程でも。ケケケ」

ベッドの上でユルミの足がぴくぴくっと動いた。意識は無くても悪口に体が反応しているのだった。

0

あなたにおすすめの小説

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート

谷川 雅

児童書・童話

この世界、子どもがエリート。

“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。

そして14歳で、まさかの《定年》。

6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。

だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!

――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。

だが、そんな幸弘の前に現れたのは、

「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。

これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。

描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

笑いの授業

ひろみ透夏

児童書・童話

大好きだった先先が別人のように変わってしまった。

文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。

それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。

伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。

追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

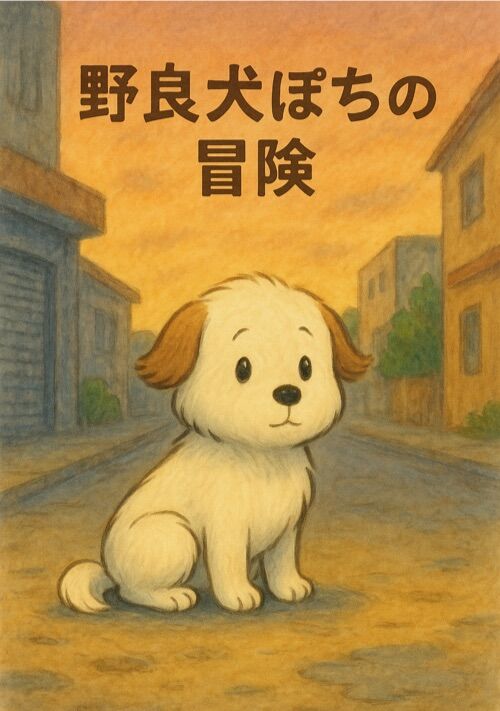

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。

猫菜こん

児童書・童話

小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。

中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!

そう意気込んでいたのに……。

「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」

私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。

巻き込まれ体質の不憫な中学生

ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主

咲城和凜(さきしろかりん)

×

圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良

和凜以外に容赦がない

天狼絆那(てんろうきずな)

些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。

彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?

「おい、俺の和凜に何しやがる。」

「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」

「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」

王道で溺愛、甘すぎる恋物語。

最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)

tomoharu

児童書・童話

え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!

作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など

・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。

小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!

・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。

頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!

特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!

トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!

人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

隣のじいさん

kudamonokozou

児童書・童話

小学生の頃僕は祐介と友達だった。空き家だった隣にいつの間にか変なじいさんが住みついた。

祐介はじいさんと仲良しになる。

ところが、そのじいさんが色々な騒動を起こす。

でも祐介はじいさんを信頼しており、ある日遠い所へ二人で飛んで行ってしまった。

「いっすん坊」てなんなんだ

こいちろう

児童書・童話

ヨシキは中学一年生。毎年お盆は瀬戸内海の小さな島に帰省する。去年は帰れなかったから二年ぶりだ。石段を上った崖の上にお寺があって、書院の裏は狭い瀬戸を見下ろす絶壁だ。その崖にあった小さなセミ穴にいとこのユキちゃんと一緒に吸い込まれた。長い長い穴の底。そこにいたのがいっすん坊だ。ずっとこの島の歴史と、生きてきた全ての人の過去を記録しているという。ユキちゃんは神様だと信じているが、どうもうさんくさいやつだ。するといっすん坊が、「それなら、おまえの振り返りたい過去を三つだけ、再現してみせてやろう」という。

自分の過去の振り返りから、両親への愛を再認識するヨシキ・・・

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」

山口かずなり

絵本

小説 不幸でしあわせな子どもたち

スピンオフ作品

・

ウルが友だちのメロウからもらったのは、

緑色のふうせん

だけどウルにとっては、いらないもの

いらないものは、誰かにとっては、

ほしいもの。

だけど、気づいて

ふうせんの正体に‥。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる