18 / 20

(18)

根地ユルミ

しおりを挟む秋も深まり、風がひんやりしてきたある日の朝。ユルミは頭の白蟻を払いながら学校へ行き、シメゾウ爺さんは雑誌のクロスワードを解いていた。駅前ビル内ブックセンターの、パズル雑誌コーナーにたくさん並んでいた中の一冊だった。裏表紙に丸Lと日にちが印刷されている。

リリリリ…

電話が鳴った。

ガチャッ

「はい根地じゃが。」

「もしもし根地さん?発掘監視員の倉田です。」

電話を掛けてきた倉田テルキは、トレジャーハンターが遺跡を荒らしたり発掘した物を勝手に売ったりしていないかを見張る発掘監視員だ。ユルミの同級生、倉田クラリのパパでもある。中央機関からこの地域へ派遣され、単身赴任の予定だったが娘のクラリがついて来ていた。

「ああ、倉田さんじゃったか。いつもお世話になっとります。何かと目こぼししてもらってワシらみんな大助かりじゃ。」

本来どんな物でも発掘した物は届け出なければいけないし、売れば高額な税金を取られる。でも倉田さんは余程重要な物でない限り見て見ぬふりをしてくれていた。

「根地さん、そんな事言ってる場合じゃないんですよ。」

何やら切迫した様子だ。

「長く話してられないんで要件だけ言います。いいですか、今日の午後にもうちの取締官がお宅に向かう事になってます。根地さんを連行して取り調べようとしてるんですよ!」

「なんじゃって?何がどうなっとるんじゃ。」

「こっちが聞きたいですよ、一体何を掘り出したんですか!生命技術に関係してるとか小耳にはさみましたが。」

西暦3億年に起きた地殻変動で存亡の危機を経験した人類は、今後やってくる天変地異にも生き残れるように各種勢力が生命技術の研究を進めている。協力し合うこともあるが、自分たちが有利に生き残れるよう秘密裏に研究されている技術も多い。

「生命技術じゃと?うむむむぅ。」

「まさか心当たりがあるんですか?!」

「うむむむぅ。」

「あるんですね…弱ったな、そうなるともう私の手には負えませんよ。今からでも発掘した物を届け出れば、申告漏れ扱いで処理できるかも知れませんが…」

「何年も前に見付けたもので今さら無理なんじゃ。」

「えっ、まさかもう売っちゃったんですか?窃盗、機密漏洩、脱税、下手したら牢屋行きですよ。」

電話の向こうで人の話し声が聞こえて来た。

「すみません、もう切らないと。力になれなくて申し訳ないです。とにかくお伝えしましたから。」

ガチャン、ツーツーツー

シメゾウ爺さんは受話器を持ったまま一つ大きく息をした。

「今からでも提出?そんな事出来る訳ないんじゃ。」

そしてユルミが行っている学校に電話を掛けた。

~~~~~~~~~~

「ユルミさんに急用とお聞きしましたけど、何かありましたの?」

学校で電話を受けたリンコ先生がユルミを連れてやって来た。

「学校を早帰りするなんて初めてだよー」

ユルミは椅子に座って足をぶらぶらさせている。

シメゾウ爺さんは先ほどの倉田発掘監視員からの知らせについて2人に話した。

「という訳でワシは連行されてしばらく帰れんかも知れんのじゃ。」

「まあ、生命技術管理局に睨まれるようなことですの?」

「爺ちゃん何したのー?」

「聞いておくれ、ユルミにも関係あることなんじゃ。」

「何々ー?」

ユルミはより一層足をぶらぶらした。

「ユルミ、お前さんがワシの本当の孫じゃないことは知っとるじゃろ?」

「うん。お父さんとお母さんが発掘仲間の爺ちゃんに赤ん坊の私を預けたまま、行方不明になっちゃったんだよね。」

「それな、全部嘘なんじゃ。」

「え?」

ユルミのぶらぶらしていた足が止まった。

「じゃあ、赤ん坊の私を抱いてる写真の二人がお父さんとお母さんっていうのは…」

「それも嘘なんじゃ。」

「じゃあ、爺ちゃんが若い時モテモテだったっていうのは…」

「嘘なんじゃ。」

「本気になったら目からビーム出せるっていうのは…」

「嘘なんじゃ。」

「じゃあ…

「ユルミさん!」

リンコ先生がユルミを止めた。

「まずはシメゾウさんの話を聞いてみましょう。」

「わかったよー。それで爺ちゃん、お父さんやお母さんの事が嘘ってどういうこと?あの写真はー?」

「まあまあ、」

シメゾウ爺さんは椅子から立ち上がりかけたユルミを座らせた。

「あの写真はファッション雑誌から切り抜いて合成したものなんじゃ。」

「じゃあ、あの2人は私と関係ない他人って事?」

「そういう事じゃ。」

「どうしてそんなウソつくんだよー、ひどいよ全くもー」

「すまん、本当の事を話しても信じてもらえんと思ったんじゃ。」

「いいから話してみてよー」

「本当はじゃな、拾ったミイラにお湯をかけたらぼよよ~んっとユルミになったんじゃ。」

「またまたぁ、冗談きついよー」

リンコ先生も肩をすぼめて目玉をぐるりと動かした。

「根地さん、真面目に話して下さいませんか?」

「そうだよー、それじゃまるでカップラーメンだよー」

「いやその通りなんじゃ、まあ聞いとくれ。ワシは何年も前、湖底のピラミッド遺跡発掘現場に忍び込んだ事があったんじゃ。そこで直径50センチもあろうかという大きなカップ麺を見付けてな、もしかして古代には一つのカップ麺を大勢で鍋みたいに囲む食文化があったのかも知れん、話のネタになるだろう位の軽い気持ちで盗っ…拾って来たんじゃ。」

「それで?」

「持って帰って蓋の古代文字を解読してびっくりしたんじゃ。カップ麺じゃなくてカップ孫娘と書いてあったんじゃよ。よく見ると底面に生命技術管理局の発掘タグがすでに貼ってあった。管理ナンバーもあるしこれは返しとかんとヤバイと思いつつ、お湯を注いだらどうなるかすごく気になったんじゃ。」

リンコ先生が身を乗り出した。

「興味に負けて返さなかったんですのね?分かりますわ。」

「うむ。ワシ、孫娘、欲しかったしの。」

ユルミの足がまたぴこんぴこん動き出す。

「それでそれで?」

「書いてある通り蓋を線まではがすと小さく縮んだミイラがちょっと見えた。あとはカノプスと書いてある7つの小袋を取り出して、中身をカップに入れてお湯を注ぐはずじゃった。」

「はず、って?」

「小袋を順番に開けている時に問題が発生したんじゃ。」

「問題?」

「シロじゃよ。」

「シロがどうしたの?」

「餌をあさりに侵入してきたシロが、パクパクっと2つ、小袋の中身を食べてしまったんじゃ。」

「まあ。」

「カップ麺の小袋なら自分でスープの味付けや具材を足せばいいんじゃが、カップ孫娘の小袋は取り返しがつかんかった。」

「ということは…」

「ミイラは大事な要素を2つ失ったまま蘇ることになってしまったんじゃ。そこでリンコ先生に聞きたいんじゃが。」

「はい、何でしょう?」

「ユルミの学校での成績はどんなもんじゃろ?」

「えー、っとですね、」

リンコ先生は斜め上あたりを見ながら答えにくそうに言った。

「まあ、普通、といったところですわね。」

「遠慮せずに言うと?」

「中の下、でしょうか。」

「ずばり言えば?」

「下の下ですわ。」

ユルミが口を尖らせた。

「それほどじゃないよー」

「ごめんなさい、誘導尋問にはまってしまいましたわ。ですけど算数が絶望的なのは確かですわね。」

「うむ、それに比べてシロを見て下され。」

言われてキッチンコーナーを見ると、シロが経済新聞を片手にラジオで株式市況を聞きつつ、パソコンでカチャカチャ先物取引をしていた。

「まあ。」

「元々知性とは無縁の粗暴な野良犬だったシロが、今ではご覧の通りじゃ。」

「それが小袋の中身を食べたせいだとおっしゃるんですか?」

「その通りじゃ。シロが食べた2つの小袋のうち、1つは計算能力とかの知恵の成分だったんじゃないかのう。その知性がシロの中ですくすく成長してこうなっとるんじゃろう。投資で利益を出して今じゃワシよりおカネ持ちじゃ。たまに小遣いくれる、うひひ」

「爺ちゃん、そろそろお腹減ったよー」

「そしてもう1つは食欲をつかさどる小袋だったんじゃないかのう。」

「爺ちゃん、そろそろお腹減ったよー」

「このように食欲に節操が無い。片やシロはむやみに餌をあさらなくなったしのう。ワシはユルミがたくさん食べてふっくらするのは大歓迎なんじゃがな。」

「ズズー、何か言ったー?ズズー」

ユルミはシロの横でカップ麺をすすっていた。

ワオンワオワオ。(この流れでそれ食うか。)

「ズズー、爺ちゃんの話を聞いてたらカップ麺が他人とは思えなくなったよー。あーあ、大きくなったら写真のお母さんみたいにスラッと美人になれる予定だったのになー、お母さんじゃなかったなんて。」

ズズーっとラーメンをすすって愚痴をこぼす。

「美人どころかミイラって。じゃあホントのお母さんやお父さんは誰なんだって話だよー、あはははは」

変に明るく笑うユルミに、シメゾウ爺さんが済まなそうに言った。

「うむぅ、ユルミの親がいたとしてもピラミッドの時代じゃからのう。数千万年、いや数億年前に亡くなっとるじゃろうな、おそらく。」

ユルミはビワ湖で助けてくれた亡者の手を思い出した。ヒララに聞いた説明によれば…やめておこう。今日は思いがけない真実をいろいろ聞かされて、ユルミの心はもういっぱいいっぱいだった。今はこれ以上何か考えたり感じたりする余裕なんか無い。

「あははー。シロ行こう!」

ワオオンオ(いいぜ乗りなよ。)

ユルミとシロは一緒に外へ駆け出して行った。

それをじっと見送るシメゾウ。

「という訳でリンコ先生、もしユルミの事が生命技術研究所に知られたら、連れていかれて研究材料にされてしまうじゃろう。ユルミをそんな目に遭わせない為にも秘密にしていたんじゃ。で、先生にお願いなんじゃが…」

リンコ先生は察して頷いた。

「わたくしがかくまえばいいんですよね?お任せ下さいな。」

と言ってきっぱり胸を張る。

「ユルミさんはわたくしの妹という事にして引き取らせて頂きます。」

「え?妹?娘ではござらんか?」

「何か問題でも?」

「い、いや別に。」

「わたくし、公的書類を偽造…コホン、整えるのは慣れておりますの。万事お任せ下さって大丈夫ですわ。おほほ」

「ふう、これでワシも安心して連行されることが出来ますわい。」

まさにその時を待っていたかのように生命技術取締官が押し入って来た。

「根地シメゾウはいるか?」

「根地はワシじゃが。」

「管理タグNo.11313_13_111の件と言えば分かるだろう。一緒に来てもらおう。」

「何の事だか一向に分からんのう。」

「とぼけても無駄だ。証拠隠滅の為に倉庫を爆破したのがあだになったな。爆発跡から見付かったタグが動かぬ証拠だ。」

「あ、あれは本当に事故で起きた爆発で…」

「そんな言い訳が通るはずがないだろう。ずっと湖岸で張り込んで探っていたんだ。」

そう言う取締官はベージュにグリーンのラインが入った帽子を被っている。ユルミが帽子を拾ってあげた、頭からバーコードのレーザーを発射した(とユルミが想像した)釣り人は張り込み中の取締官だったのだ。

「うむむぅ。」

シメゾウが最早これまでと観念した時、遠くの方から何やら声が聞こえて来た。

・・・します・・・しますピーッ、ピーッ

「何ですの、あれ?」

リンコ先生が耳を澄ませる。爺さんと取締官もひとまず黙って聞き耳を立てた。

バックします、バックしますピーッ、ピーッ

シメゾウ爺さんが修理・改造した、あのトラックだった。もの凄いスピードでバックしてくる。

ドドドドーンッ

トラックは家の壁を突き破って入って来ると、そのままみんなの方へ向かって来た。

「きゃっ!」

「危ない!」

リンコ先生をかばってシメゾウ爺さんが身を乗り出す。取締官が体をかわしている目の前で、トラックのドアが開いて誰かが爺さんを助手席に引っ張り込んだ。そしてそのままもう片方の壁を突き破って走り去ってしまった。試運転の時と同様、バックします、バックします、と言いながら裏の森の中へ消えていったのだった。

ミシミシッ

白蟻に食われてボロボロだった家は、トラックの衝撃に持ちこたえられず音を立てて傾き始めた。

「倒れるぞっ!」

取締官とリンコ先生は慌てて外へ出る。

どんがらガッシャーンッ

家は倒壊し、瓦礫の山となった。あたりにモウモウとホコリが舞い、2人はただ呆然と立ち尽くす。ふと我に返った取締官が白蟻を払い落としながらリンコ先生に声を掛けた。

「失礼ですがあなたは?」

「わたくしは小楠リンコといいます。この近くに住んでおりまして根地さんとは顔見知りですの。」

「そうでしたか。またお話を聞かせて頂く事になるかも知れません。これ、私の名刺です。」

それから取締官は急いだ様子で何本か連絡を取り、シメゾウ爺さんを指名手配する指示も出すとどこかへ行ってしまった。残されたリンコ先生は倒壊した家を前にまだ信じられない思いだった。

「まさかこんな事になるなんて。」

晴れていた空はいつのまにかどんより曇って雨が降りそうだった。

「ユルミさんどこまで行ったのかしら。帰って来てこれを見たらさぞびっくりするでしょうね。伝言を書いておきましょう。」

戻ったら落ち着いてまずは学校に来るようにとメモを書いた。そして雨が降っても濡れないように瓦礫の間に貼り付けると学校へ向かった。

しかし、ユルミがそのメモを見ることは無かった。

0

あなたにおすすめの小説

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート

谷川 雅

児童書・童話

この世界、子どもがエリート。

“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。

そして14歳で、まさかの《定年》。

6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。

だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!

――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。

だが、そんな幸弘の前に現れたのは、

「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。

これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。

描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

笑いの授業

ひろみ透夏

児童書・童話

大好きだった先先が別人のように変わってしまった。

文化祭前夜に突如始まった『笑いの授業』――。

それは身の毛もよだつほどに怖ろしく凄惨な課外授業だった。

伏線となる【神楽坂の章】から急展開する【高城の章】。

追い詰められた《神楽坂先生》が起こした教師としてありえない行動と、その真意とは……。

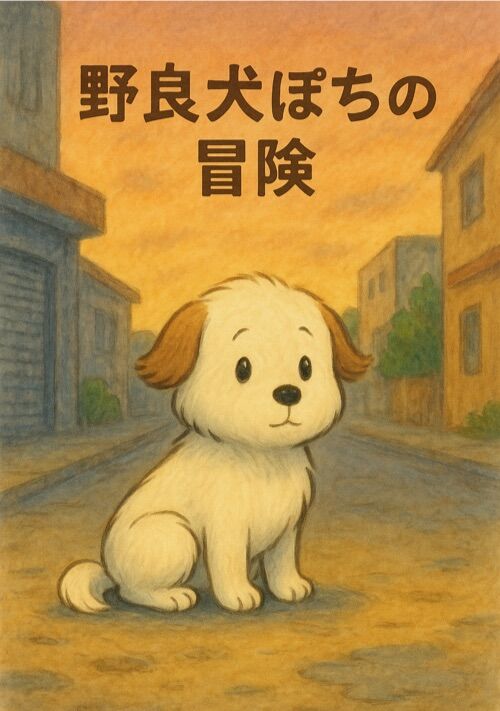

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

独占欲強めの最強な不良さん、溺愛は盲目なほど。

猫菜こん

児童書・童話

小さな頃から、巻き込まれで絡まれ体質の私。

中学生になって、もう巻き込まれないようにひっそり暮らそう!

そう意気込んでいたのに……。

「可愛すぎる。もっと抱きしめさせてくれ。」

私、最強の不良さんに見初められちゃったみたいです。

巻き込まれ体質の不憫な中学生

ふわふわしているけど、しっかりした芯の持ち主

咲城和凜(さきしろかりん)

×

圧倒的な力とセンスを持つ、負け知らずの最強不良

和凜以外に容赦がない

天狼絆那(てんろうきずな)

些細な事だったのに、どうしてか私にくっつくイケメンさん。

彼曰く、私に一目惚れしたらしく……?

「おい、俺の和凜に何しやがる。」

「お前が無事なら、もうそれでいい……っ。」

「この世に存在している言葉だけじゃ表せないくらい、愛している。」

王道で溺愛、甘すぎる恋物語。

最強不良さんの溺愛は、独占的で盲目的。

あだ名が242個ある男(実はこれ実話なんですよ25)

tomoharu

児童書・童話

え?こんな話絶対ありえない!作り話でしょと思うような話からあるある話まで幅広い範囲で物語を考えました!ぜひ読んでみてください!数年後には大ヒット間違いなし!!

作品情報【伝説の物語(都道府県問題)】【伝説の話題(あだ名とコミュニケーションアプリ)】【マーライオン】【愛学両道】【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】【トモレオ突破椿】など

・【やりすぎヒーロー伝説&ドリームストーリー】とは、その話はさすがに言いすぎでしょと言われているほぼ実話ストーリーです。

小さい頃から今まで主人公である【紘】はどのような体験をしたのかがわかります。ぜひよんでくださいね!

・【トモレオ突破椿】は、公務員試験合格なおかつ様々な問題を解決させる話です。

頭の悪かった人でも公務員になれることを証明させる話でもあるので、ぜひ読んでみてください!

特別記念として実話を元に作った【呪われし◯◯シリーズ】も公開します!

トランプ男と呼ばれている切札勝が、トランプゲームに例えて次々と問題を解決していく【トランプ男】シリーズも大人気!

人気者になるために、ウソばかりついて周りの人を誘導し、すべて自分のものにしようとするウソヒコをガチヒコが止める【嘘つきは、嘘治の始まり】というホラーサスペンスミステリー小説

隣のじいさん

kudamonokozou

児童書・童話

小学生の頃僕は祐介と友達だった。空き家だった隣にいつの間にか変なじいさんが住みついた。

祐介はじいさんと仲良しになる。

ところが、そのじいさんが色々な騒動を起こす。

でも祐介はじいさんを信頼しており、ある日遠い所へ二人で飛んで行ってしまった。

「いっすん坊」てなんなんだ

こいちろう

児童書・童話

ヨシキは中学一年生。毎年お盆は瀬戸内海の小さな島に帰省する。去年は帰れなかったから二年ぶりだ。石段を上った崖の上にお寺があって、書院の裏は狭い瀬戸を見下ろす絶壁だ。その崖にあった小さなセミ穴にいとこのユキちゃんと一緒に吸い込まれた。長い長い穴の底。そこにいたのがいっすん坊だ。ずっとこの島の歴史と、生きてきた全ての人の過去を記録しているという。ユキちゃんは神様だと信じているが、どうもうさんくさいやつだ。するといっすん坊が、「それなら、おまえの振り返りたい過去を三つだけ、再現してみせてやろう」という。

自分の過去の振り返りから、両親への愛を再認識するヨシキ・・・

不幸でしあわせな子どもたち 「しあわせのふうせん」

山口かずなり

絵本

小説 不幸でしあわせな子どもたち

スピンオフ作品

・

ウルが友だちのメロウからもらったのは、

緑色のふうせん

だけどウルにとっては、いらないもの

いらないものは、誰かにとっては、

ほしいもの。

だけど、気づいて

ふうせんの正体に‥。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる