あなたにおすすめの小説

前世で薬漬けだったおっさん、エルフに転生して自由を得る

がい

ファンタジー

ある日突然世界的に流行した病気。

その治療薬『メシア』の副作用により薬漬けになってしまった森野宏人(35)は、療養として母方の祖父の家で暮らしいた。

爺ちゃんと山に狩りの手伝いに行く事が楽しみになった宏人だったが、田舎のコミュニティは狭く、宏人の良くない噂が広まってしまった。

爺ちゃんとの狩りに行けなくなった宏人は、勢いでピルケースに入っているメシアを全て口に放り込み、そのまま意識を失ってしまう。

『私の名前は女神メシア。貴方には二つ選択肢がございます。』

人として輪廻の輪に戻るか、別の世界に行くか悩む宏人だったが、女神様にエルフになれると言われ、新たな人生、いや、エルフ生を楽しむ事を決める宏人。

『せっかくエルフになれたんだ!自由に冒険や旅を楽しむぞ!』

諸事情により不定期更新になります。

完結まで頑張る!

クラス転移したら種族が変化してたけどとりあえず生きる

アルカス

ファンタジー

16歳になったばかりの高校2年の主人公。

でも、主人公は昔から体が弱くなかなか学校に通えなかった。

でも学校には、行っても俺に声をかけてくれる親友はいた。

その日も体の調子が良くなり、親友と久しぶりの学校に行きHRが終わり先生が出ていったとき、クラスが眩しい光に包まれた。

そして僕は一人、違う場所に飛ばされいた。

辺境貴族ののんびり三男は魔道具作って自由に暮らします

雪月夜狐

ファンタジー

書籍化決定しました!

(書籍化にあわせて、タイトルが変更になりました。旧題は『辺境伯家ののんびり発明家 ~異世界でマイペースに魔道具開発を楽しむ日々~』です)

壮年まで生きた前世の記憶を持ちながら、気がつくと辺境伯家の三男坊として5歳の姿で異世界に転生していたエルヴィン。彼はもともと物作りが大好きな性格で、前世の知識とこの世界の魔道具技術を組み合わせて、次々とユニークな発明を生み出していく。

辺境の地で、家族や使用人たちに役立つ便利な道具や、妹のための可愛いおもちゃ、さらには人々の生活を豊かにする新しい魔道具を作り上げていくエルヴィン。やがてその才能は周囲の人々にも認められ、彼は王都や商会での取引を通じて新しい人々と出会い、仲間とともに成長していく。

しかし、彼の心にはただの「発明家」以上の夢があった。この世界で、誰も見たことがないような道具を作り、貴族としての責任を果たしながら、人々に笑顔と便利さを届けたい——そんな野望が、彼を新たな冒険へと誘う。

攻撃魔法を使えないヒーラーの俺が、回復魔法で最強でした。 -俺は何度でも救うとそう決めた-【[完]】

水無月いい人(minazuki)

ファンタジー

【HOTランキング一位獲得作品】

【一次選考通過作品】

---

とある剣と魔法の世界で、

ある男女の間に赤ん坊が生まれた。

名をアスフィ・シーネット。

才能が無ければ魔法が使えない、そんな世界で彼は運良く魔法の才能を持って産まれた。

だが、使用できるのは攻撃魔法ではなく回復魔法のみだった。

攻撃魔法を一切使えない彼は、冒険者達からも距離を置かれていた。

彼は誓う、俺は回復魔法で最強になると。

---------

もし気に入っていただけたら、ブクマや評価、感想をいただけると大変励みになります!

#ヒラ俺

この度ついに完結しました。

1年以上書き続けた作品です。

途中迷走してました……。

今までありがとうございました!

---

追記:2025/09/20

再編、あるいは続編を書くか迷ってます。

もし気になる方は、

コメント頂けるとするかもしれないです。

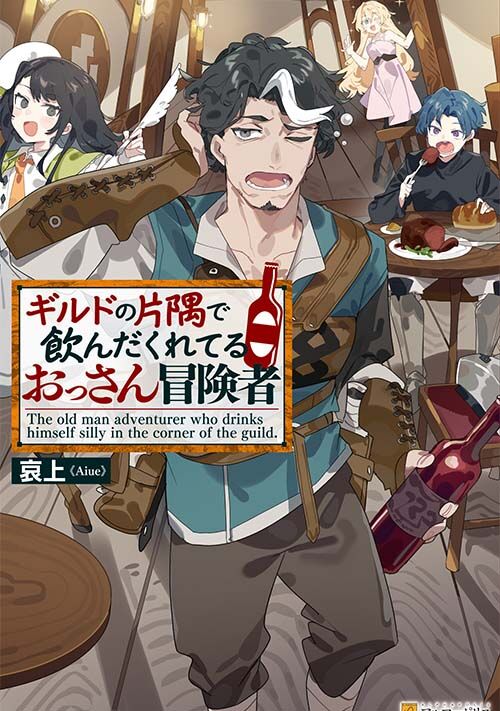

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

地味スキル「ためて・放つ」が最強すぎた!~出来損ないはいらん!と追い出したくせに英雄に駆け上がってから戻れと言われても手遅れです~

かくろう

ファンタジー

【ためて・放つ】という地味スキルを一生に一度の儀式で授かってしまった主人公セージ。

そのせいで家から追放され、挙げ句に異母弟から殺されかけてしまう。

しかしあらゆるものを【ためる】でパワフルにできるこのスキルは、最高ランクの冒険者すらかすんでしまうほどのぶっ壊れ能力だった!

命からがら魔物の強襲から脱したセージは、この力を駆使して成り上がっていく事を決意する。

そして命の危機に瀕していた少女リンカニアと出会い、絆を深めていくうちに自分のスキルを共有できる事に気が付いた。

――これは、世界で類を見ない最強に成り上がっていく主人公と、彼の元へ集まってくる仲間達との物語である。

幸福の魔法使い〜ただの転生者が史上最高の魔法使いになるまで〜

霊鬼

ファンタジー

生まれつき魔力が見えるという特異体質を持つ現代日本の会社員、草薙真はある日死んでしまう。しかし何故か目を覚ませば自分が幼い子供に戻っていて……?

生まれ直した彼の目的は、ずっと憧れていた魔法を極めること。様々な地へ訪れ、様々な人と会い、平凡な彼はやがて英雄へと成り上がっていく。

これは、ただの転生者が、やがて史上最高の魔法使いになるまでの物語である。

(小説家になろう様、カクヨム様にも掲載をしています。)

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る

マメシバ

ファンタジー

貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息

三歳で婚約破棄され

そのショックで前世の記憶が蘇る

前世でも貧乏だったのなんの問題なし

なによりも魔法の世界

ワクワクが止まらない三歳児の

波瀾万丈

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる