21 / 81

回想◆ キスのおねだり 《海里》

しおりを挟む

眠る有栖をずっと見ていた。

そっとやわらかな髪に触れてみる。

彼女が背負う傷の大きさを思うと、怒りで狂いそうになる。怒りとはもちろん自分への怒りだ。

本当はどんなに許しを請うでも許されるものではないと知っている。

なにくわぬ顔で彼女に微笑み、大丈夫だよと繰り返す自分がどんなに恥知らずか。

でもそれ以外なにができる?

俺は自分の恋心と劣情で、愛する人に深い傷を負わせてしまったのだ。

*

「お兄ちゃん、お兄ちゃんも有栖におやすみのキスをして?」

はじめて言われたのはいつだったか。

にこにこ近づいてきたちいさな妹に、父や母が彼女にするのを真似て頭のつむじにキスをした。

「おやすみ…」

幼い妹は満足そうに微笑んだ。

「ふふ、おやすみなさい、お兄ちゃん、大好き!」

有栖は母親と二人暮らしのころ、さみしい思いをしていたのだろう。甘えん坊なところがあって、それもかわいいところのひとつだった。

俺が。

俺がそんな彼女の性格を都合の良いように利用してしまったのだ。

「お兄ちゃん、おやすみのキスをして」

いつしか毎晩の儀式のようになったその行為。

日本の兄妹なら珍しいこともとっくに知っていた。

彼女が小学生の高学年になり、やがて中学生に入っても、その慣習をやめなかったのは、俺が彼女に触れたかったからだ。

つむじにしていたキスはいつからかおでこに、やがてほっぺや瞼にと要求された。

屈託のない彼女は漫画か映画の真似くらいの気持ちだったに違いない。

背伸びをしてキスをねだる彼女が愛しくて、ねだられたら拒否できなくて、俺は屈んでキスをした。

鼻腔をくすぐる甘い匂い。

唇に伝わる熱くてやわらかい彼女の肌の感覚。

頭の芯がしびれた。

ただ欲望のままに掻き抱いて、淡い紅色の形良い唇に口づけてしまいたくなるのを、俺は必死で我慢した。

父と母に気取られないように毎晩のように、でも家族としてのキス。

彼女は何も知らず俺に甘えていた。

有栖の唇に口づけしてしまいたい衝動を抑えられなくなると、バイトを入れたり彼女と夜のデートをして、わざと帰りの時間を遅らせたりもした。

彼女が寝静まってからそっと帰った。

そんな自分に罪悪感を感じつつも、俺が自制できなくなるのは時間の問題だった。

とうとう一度だけ。

有栖が求めるままに唇にキスをしたことがある。

*

「おにいちゃん、本当に好きな人同士は唇にするんでしょ?」

あれはたしか有栖が母にねだって甘いピンク色のナイトドレスを買ってもらった日。

それまで竜之介と色違いのパジャマだった有栖は、うれしそうに俺の部屋まで見せにやってきた。

肩のあたりでまだ乾きかけの栗色の髪が揺れていた。

ナイトドレスの襟は大きめに開き、わずかにふくらみかけた胸がパジャマの時より目立って見えた。

俺は彼女に気づかれないようにごくりと唾を飲んだ。

だめだと理性が言っている。

「ねえ、お兄ちゃん」

彼女が俺を呼ぶ。俺の好きな甘い響きのあるやわらかな声で。

「私、お兄ちゃんが大好き」

屈託なく微笑む彼女のその言葉で、俺の中で何かが弾けた。

気がついたら、俺は彼女の両肩に手を置き、唇を重ねていた。

柔らかい唇は優しく湿っていた。

そのまま有栖は無抵抗だった。

頭の芯がジンジンと痺れる。

そっと唇を離すと

「俺も有栖が好きだよ」

と苦しい衝動を抑えながら精一杯の真実を告白した。

彼女は無邪気で無垢な笑顔を俺に向けた。

それは、俺が初めてつむじにキスした時と同じ笑顔だった。

ああ、そうだ、有栖は何もわかっていないんだ。いつも家族や友達とキスをするのと同じようにしか思っていないのだ。

罪悪感が込み上げた。

俺は卑怯だ。

自分の欲望を満たすために、そして優しい兄を演じて自分を守るために、彼女の無垢な心を利用した。

自分は何をされたのか、どんな欲望を向けられているかも知らないまま、彼女は俺に唇を預けてしまった。

「好きな人同士は唇にするんでしょ?」

何も知らない無邪気な彼女の笑顔が頭にこびりついて離れない。

そっとやわらかな髪に触れてみる。

彼女が背負う傷の大きさを思うと、怒りで狂いそうになる。怒りとはもちろん自分への怒りだ。

本当はどんなに許しを請うでも許されるものではないと知っている。

なにくわぬ顔で彼女に微笑み、大丈夫だよと繰り返す自分がどんなに恥知らずか。

でもそれ以外なにができる?

俺は自分の恋心と劣情で、愛する人に深い傷を負わせてしまったのだ。

*

「お兄ちゃん、お兄ちゃんも有栖におやすみのキスをして?」

はじめて言われたのはいつだったか。

にこにこ近づいてきたちいさな妹に、父や母が彼女にするのを真似て頭のつむじにキスをした。

「おやすみ…」

幼い妹は満足そうに微笑んだ。

「ふふ、おやすみなさい、お兄ちゃん、大好き!」

有栖は母親と二人暮らしのころ、さみしい思いをしていたのだろう。甘えん坊なところがあって、それもかわいいところのひとつだった。

俺が。

俺がそんな彼女の性格を都合の良いように利用してしまったのだ。

「お兄ちゃん、おやすみのキスをして」

いつしか毎晩の儀式のようになったその行為。

日本の兄妹なら珍しいこともとっくに知っていた。

彼女が小学生の高学年になり、やがて中学生に入っても、その慣習をやめなかったのは、俺が彼女に触れたかったからだ。

つむじにしていたキスはいつからかおでこに、やがてほっぺや瞼にと要求された。

屈託のない彼女は漫画か映画の真似くらいの気持ちだったに違いない。

背伸びをしてキスをねだる彼女が愛しくて、ねだられたら拒否できなくて、俺は屈んでキスをした。

鼻腔をくすぐる甘い匂い。

唇に伝わる熱くてやわらかい彼女の肌の感覚。

頭の芯がしびれた。

ただ欲望のままに掻き抱いて、淡い紅色の形良い唇に口づけてしまいたくなるのを、俺は必死で我慢した。

父と母に気取られないように毎晩のように、でも家族としてのキス。

彼女は何も知らず俺に甘えていた。

有栖の唇に口づけしてしまいたい衝動を抑えられなくなると、バイトを入れたり彼女と夜のデートをして、わざと帰りの時間を遅らせたりもした。

彼女が寝静まってからそっと帰った。

そんな自分に罪悪感を感じつつも、俺が自制できなくなるのは時間の問題だった。

とうとう一度だけ。

有栖が求めるままに唇にキスをしたことがある。

*

「おにいちゃん、本当に好きな人同士は唇にするんでしょ?」

あれはたしか有栖が母にねだって甘いピンク色のナイトドレスを買ってもらった日。

それまで竜之介と色違いのパジャマだった有栖は、うれしそうに俺の部屋まで見せにやってきた。

肩のあたりでまだ乾きかけの栗色の髪が揺れていた。

ナイトドレスの襟は大きめに開き、わずかにふくらみかけた胸がパジャマの時より目立って見えた。

俺は彼女に気づかれないようにごくりと唾を飲んだ。

だめだと理性が言っている。

「ねえ、お兄ちゃん」

彼女が俺を呼ぶ。俺の好きな甘い響きのあるやわらかな声で。

「私、お兄ちゃんが大好き」

屈託なく微笑む彼女のその言葉で、俺の中で何かが弾けた。

気がついたら、俺は彼女の両肩に手を置き、唇を重ねていた。

柔らかい唇は優しく湿っていた。

そのまま有栖は無抵抗だった。

頭の芯がジンジンと痺れる。

そっと唇を離すと

「俺も有栖が好きだよ」

と苦しい衝動を抑えながら精一杯の真実を告白した。

彼女は無邪気で無垢な笑顔を俺に向けた。

それは、俺が初めてつむじにキスした時と同じ笑顔だった。

ああ、そうだ、有栖は何もわかっていないんだ。いつも家族や友達とキスをするのと同じようにしか思っていないのだ。

罪悪感が込み上げた。

俺は卑怯だ。

自分の欲望を満たすために、そして優しい兄を演じて自分を守るために、彼女の無垢な心を利用した。

自分は何をされたのか、どんな欲望を向けられているかも知らないまま、彼女は俺に唇を預けてしまった。

「好きな人同士は唇にするんでしょ?」

何も知らない無邪気な彼女の笑顔が頭にこびりついて離れない。

0

あなたにおすすめの小説

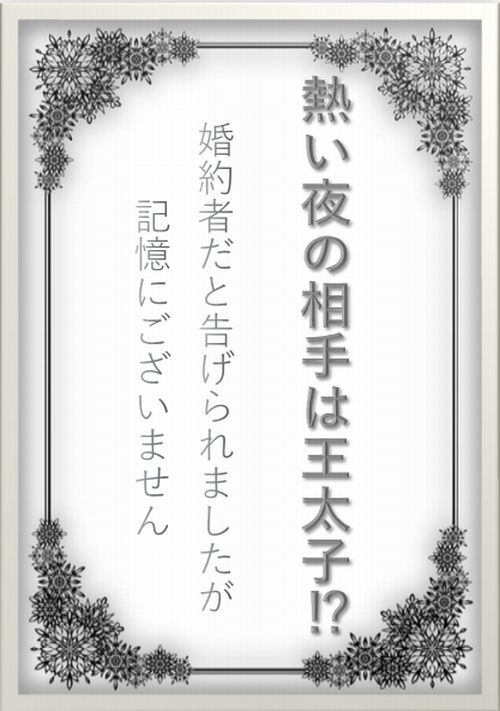

【R18】熱い夜の相手は王太子!? ~婚約者だと告げられましたが、記憶がございません~

世界のボボブラ汁(エロル)

恋愛

激しい夜を過ごしたあと、私は気づいてしまった。

──え……この方、誰?

相手は王太子で、しかも私の婚約者だという。

けれど私は、自分の名前すら思い出せない。

訳も分からず散った純潔、家族や自分の姿への違和感──混乱する私に追い打ちをかけるように、親友(?)が告げた。

「あなた、わたくしのお兄様と恋人同士だったのよ」

……え、私、恋人がいたのに王太子とベッドを共に!?

しかも王太子も恋人も、社交界を騒がすモテ男子。

もしかして、そのせいで私は命を狙われている?

公爵令嬢ベアトリス(?)が記憶を取り戻した先に待つのは── 愛か、陰謀か、それとも破滅か。

全米がハラハラする宮廷恋愛ストーリー……になっていてほしいですね!

※本作品はR18表現があります、ご注意ください。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

【R18】幼馴染がイケメン過ぎる

ケセラセラ

恋愛

双子の兄弟、陽介と宗介は一卵性の双子でイケメンのお隣さん一つ上。真斗もお隣さんの同級生でイケメン。

幼稚園の頃からずっと仲良しで4人で遊んでいたけど、大学生にもなり他にもお友達や彼氏が欲しいと思うようになった主人公の吉本 華。

幼馴染の関係は壊したくないのに、3人はそうは思ってないようで。

関係が変わる時、歯車が大きく動き出す。

俺と結婚してくれ〜若き御曹司の真実の愛

ラヴ KAZU

恋愛

村藤潤一郎

潤一郎は村藤コーポレーションの社長を就任したばかりの二十五歳。

大学卒業後、海外に留学した。

過去の恋愛にトラウマを抱えていた。

そんな時、気になる女性社員と巡り会う。

八神あやか

村藤コーポレーション社員の四十歳。

過去の恋愛にトラウマを抱えて、男性の言葉を信じられない。

恋人に騙されて借金を払う生活を送っていた。

そんな時、バッグを取られ、怪我をして潤一郎のマンションでお世話になる羽目に......

八神あやかは元恋人に騙されて借金を払う生活を送っていた。そんな矢先あやかの勤める村藤コーポレーション社長村藤潤一郎と巡り会う。ある日あやかはバッグを取られ、怪我をする。あやかを放っておけない潤一郎は自分のマンションへ誘った。あやかは優しい潤一郎に惹かれて行くが、会社が倒産の危機にあり、合併先のお嬢さんと婚約すると知る。潤一郎はあやかへの愛を貫こうとするが、あやかは潤一郎の前から姿を消すのであった。

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

悪役令嬢が美形すぎるせいで話が進まない

陽炎氷柱

恋愛

「傾国の美女になってしまったんだが」

デブス系悪役令嬢に生まれた私は、とにかく美しい悪の華になろうとがんばった。賢くて美しい令嬢なら、だとえ断罪されてもまだ未来がある。

そう思って、前世の知識を活用してダイエットに励んだのだが。

いつの間にかパトロンが大量発生していた。

ところでヒロインさん、そんなにハンカチを強く嚙んだら歯並びが悪くなりますよ?

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる