1 / 1

其ノ一(お題=学生・玩具・図書館)

しおりを挟む

あきら兎さんからの三つのお題「学生・玩具・図書館」を織り交ぜて書かせて頂きました。

大学に入ってようやく三カ月、その生活にも少しずつ慣れ、いつも通っている下町キャンパスもすっかり生活の場となった。

その日、僕は通い慣れたのとは逆方向の山手キャンパスに向かった。

僕が普段通っている下町キャンパスは、理系の学部が中心だ。山手のキャンパスのほうは、逆に文学部などの文系の学部が集まる学び舎だった。

そこに向かったのは、下町キャンパスに倍する蔵書量の図書館があったからだ。

入学後、専攻の学科で教授から今後のために読んでおくといいとアドバイスされた書籍が、山手のキャンパスの図書館にあると聞いて足を向けたわけである。

バスに揺られて着いた先は、その名の通り町から離れた閑静な山手にあり、空気も涼やかで学生たちも心なしかおとなしく見える。いつも賑やかな下町のキャンパスとは対照的な雰囲気だった。

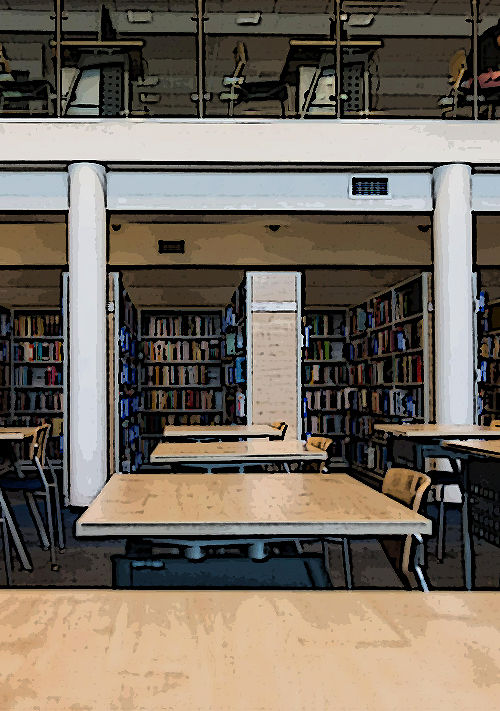

自然に恵まれた敷地を迷いながら進み、大きな図書館に入ると、思っていた以上に多くの本が並んでいるのがひと目で分かる。

僕は取り敢えず入口の電子端末で目当ての書籍が置かれている場所を確認し、それを見つけるために館内を歩き回った。

高い書棚、整然と並べられた本、忙しそうにワゴンを押して動き回る何人もの司書たち、どれも図書館にありがちの風景だが、やはり下町キャンパスとは規模が違う。

図書館特有の紙とインクの匂いと、そこかしこのテーブルで静かにページをめくる微かな音が、街中のせわしい時間の流れを忘れさせる。

普段は意識することもない自分の靴音が足音が静かな空間に響き、何だか歩くのも引け目を感じるほどだった。

やがて探していた何冊かの本を見つけると、それを手に空いているテーブルに向かい、椅子に腰掛ける。

一冊目の本を読み進めている途中、不意に声を掛けられた。

「ここ、よろしいですか?」

活字から視線を上げてみると、そこには小脇に本と書類を抱え、右手に中折れのハットを持った白髪の老人がいる。細かな同系色のチェック柄のスーツに、糊の効いた白いワイシャツ、胸元にはループタイをして、銀縁眼鏡をかけた、いかにも老紳士という風情の人だ。

僕は言葉を発することなく、ただ頷いてみせると、老紳士も会釈して僕の前に座る。

老紳士がテーブルに置いた本に、僕は見るでもなく目線を移すと、それは文学の書籍らしかった。

その本の下敷きになって、クリアファイルに挟まった書類の一部が見え、そこに『聴講生向け資料』という印字を認め、僕はその老紳士が文学部の聴講生なのだと思った。

理数系の学部が主体の下町キャンパスでは見かけないが、文化系の山手キャンパスでは一般聴講生を受け入れている学部も多いと聞いていたので、こういうお年寄りも講義を聴きに来ているんだなあと思うと興味深い。

しばらくはふたりとも黙って本に目を落とし、お互いの存在を忘れていたが、しばらくすると僕は読書に飽きて周囲の風景を眺め始めた。

それに気付いたのか、老紳士も本を開いたまま顔を上げ、僕の顔をじっと眺める。

「あのぉ、気が散りますか? 僕、違う席に移りましょうか?」

そんな僕の言葉に、老紳士はにっこりと笑い、頭を振った。

「いやいや、気を遣ってくれなくても大丈夫ですよ。

最近の若い方には珍しい気遣いのできる人だね、君は」

そう言って褒められたので、僕は気を良くして、ついぽろぽろと口を開いてしまった。

「いえいえ、当たり前のことですよ。

ところでおじいさんは文学部の聴講生なんですか? 凄いですね、その歳で勉強なんて。

僕なんか、もうこの本読むの飽きちゃって」

僕が話しながら本の下敷きになっている資料に目を遣るのを見て、老紳士は一瞬動きを止め、それからまた微笑んで、僕の本に視線を送った。

「読んでる本からすると、君は物理学部の学生さんかな? ここに理系の学生さんが来るのは珍しいね。

わざわざ本を探しに来るとは、やはり感心な若者だ。

君のような勉強熱心な若者が増えると、きっとこの国の未来も明るいね」

あまり褒められると何だかこそばゆい気もしたが、やはり悪い気はせず、僕はついさっき本を読むのが飽きたと言った自分の言葉も忘れて調子に乗ってしまう。

「そうですよね、学生はやっぱり勉学に励まないと」

老紳士の目に映っている自分の姿が勉強熱心な頼もしい若者という理想の姿であることを疑わず、鼻高々に真面目な学生を主張してみせた僕は、何だか楽しい気分になってきた。

「ところで君、文学には興味があるかい?」

意表を衝く質問に、僕は内心うっと息を飲んだ。

いままで理数系まっしぐらで来た僕にとって、文学は未知の世界だ。

しかし、先程までの老紳士の言葉に気を良くしていた僕は、つい見栄を張って変に難しい顔を作って文豪か哲学者を気取ってみる。

「ええ、専攻は理数系だけど、文学も好きですよ。

やっぱり太宰とか漱石とか、いいですよねぇ」

「そうか、そうか、太宰治が好きかね。

彼の作に『玩具』という作品があるが、読んだことはあるかね? 小説家が自分の幼い時の記憶を辿って作品を書こうとする話なんだが……。

あれは短い文章で、それほど有名でもないようだが、私は名作だと思うんだ」

そう話を振られて、僕の頭の中はフル回転した。

太宰治の名前は知っていても、彼が書いた作品は誰でも知っているような『走れメロス』と『人間失格』のふたつしか知らない。

しかし、老紳士がその『玩具』という小説の情報を自ら会話の中に入れてくれていたので、僕はそれを頼りに何とかこじつけて話をしようとしていた。

「ああ、知ってますよ。内容の細かいところは覚えてないですが、太宰の作家としての原点みたいなものを感じますね」

もっともらしく、当たり障りのない返しに、老紳士は微笑みを絶やさず、僕の口から次にどんな言葉が紡がれるかと眼差しを向けている。

沈黙は残酷だ。老紳士の眼差しが僕への期待を語るほんの短い時間が、何とも長く感じられた。

「ええっと、あれは、その、うん、本当に太宰を語る上で欠かせない名作ですよ、きっと」

言いよどむ自分にヒヤヒヤしながら、老紳士が何か言ってくれるのを待つ僕は滑稽だっただろう。

「そうだねぇ、あの話におじいさんが出てくるだろう。

主人公の幼い頃の記憶に出てきた彼の祖父との記憶がまた郷愁を誘っていいねぇ。

私にも孫がいるが、来年は大学生だ。よちよち歩きの頃の記憶が、あの作品を読むと甦るよ」

老紳士のほうが饒舌になったので、心中密かに助かったと思った僕は、文学にも造詣が深い賢い優等生という化けの皮が剥がれないように、話題を変えようと試みた。

「そうなんですか、おじいさんのお孫さんなら、きっと勉強熱心な学生さんなんでしょうね」

「いやいや、君のような出来のいい子ではないんだが。まぁ、それでも私にとっては可愛い孫だ」

「そうなんですね。そのお孫さんも僕らの大学のようなところに入れば、きっとこういう有意義な会話を楽しむ日々が送れるんでしょうね」

そう言った僕に、老紳士は相好を崩した。

「さて、勉強のお邪魔をしてもなんだから、私はそろそろ帰るとしましょう」

「ええ、ありがとうございます。おじいさんも勉強頑張ってくださいね」

ほっとして僕が見送ろうとすると、老紳士は言った。

「ああ、君もしっかり頑張りたまえよ」

何とか口から出まかせの知ったかぶりもばれずに済んだ。

ふぅっと安心して溜め息を吐き、しばらくして僕も本を手に持ち、貸出カウンターに向かう。老紳士の姿は、もうなかった。

「すみません、貸し出しお願いします」

僕は受付で手続きをしてもらい、預けた学生カードと本を受け取る。

「あれ?」

受け取った本が一冊多い。

「あの、これは僕がお願いしたやつじゃないんですけど……」

受付の司書をしている中年の女性は、意味ありげに笑った。

「いえ、それは貴方の借りる本よ」

僕には何のことだか、さっぱり分からない。

困惑している僕に司書は続けた。

「さっき、おじいさんと話したでしょ?

あの方がね、これを読みなさいって」

手にした本のタイトルは『太宰治全集一』と書いてある。

「貴方ねぇ、あの方に自慢げに話したみたいだけど、えらいことをしたわねぇ」

そう言われて更にどういうことか分からなくなって考えていると、女性司書は言った。

「あの人、うちの文学部の教授よ。

メモが挟んであるからって伝えるように言われたわ」

聴講生の老人だとばかり思って話していたのが、自分の大学の教授だったなんて……。

ましてや文学部の教授に文学を知ったふうな顔で語るとは……。いい格好をした自分を思い出すと、どっと冷や汗が吹き出した。

恐る恐る全集のページをめくると、話に出た『玩具』という作品のところに一枚のメモがあった。

『雄弁なる学生さん。

この話に出てくるのは、おじいさんではなく、おばあさんだ。

是非一度、実際に作品を読んでみたまえ。

そして、また文学について語り合おう』

冷や汗は顔から脇から止まることなく滲み出す。

教授には、僕がこの作品を読んだこともなく、文学の知識もない、ただの見栄っ張りな若者だと分かっていたのだ。

そして、最後に書かれた一文に、僕は完全に打ちのめされた。

『追伸、楽しい時間だったよ。私のささやかな時間を楽しませてくれた君は、とても優秀な玩具だ』

皮肉たっぷりのその言葉に、僕の顔は瞬時に真っ赤になった。

「これからは自分の身のほどを弁えます……」

泣きそうな声で思わず独り言を呟いた僕は図書館を出て、茫然自失のままバスに揺られ、家路についたのだった。

大学に入ってようやく三カ月、その生活にも少しずつ慣れ、いつも通っている下町キャンパスもすっかり生活の場となった。

その日、僕は通い慣れたのとは逆方向の山手キャンパスに向かった。

僕が普段通っている下町キャンパスは、理系の学部が中心だ。山手のキャンパスのほうは、逆に文学部などの文系の学部が集まる学び舎だった。

そこに向かったのは、下町キャンパスに倍する蔵書量の図書館があったからだ。

入学後、専攻の学科で教授から今後のために読んでおくといいとアドバイスされた書籍が、山手のキャンパスの図書館にあると聞いて足を向けたわけである。

バスに揺られて着いた先は、その名の通り町から離れた閑静な山手にあり、空気も涼やかで学生たちも心なしかおとなしく見える。いつも賑やかな下町のキャンパスとは対照的な雰囲気だった。

自然に恵まれた敷地を迷いながら進み、大きな図書館に入ると、思っていた以上に多くの本が並んでいるのがひと目で分かる。

僕は取り敢えず入口の電子端末で目当ての書籍が置かれている場所を確認し、それを見つけるために館内を歩き回った。

高い書棚、整然と並べられた本、忙しそうにワゴンを押して動き回る何人もの司書たち、どれも図書館にありがちの風景だが、やはり下町キャンパスとは規模が違う。

図書館特有の紙とインクの匂いと、そこかしこのテーブルで静かにページをめくる微かな音が、街中のせわしい時間の流れを忘れさせる。

普段は意識することもない自分の靴音が足音が静かな空間に響き、何だか歩くのも引け目を感じるほどだった。

やがて探していた何冊かの本を見つけると、それを手に空いているテーブルに向かい、椅子に腰掛ける。

一冊目の本を読み進めている途中、不意に声を掛けられた。

「ここ、よろしいですか?」

活字から視線を上げてみると、そこには小脇に本と書類を抱え、右手に中折れのハットを持った白髪の老人がいる。細かな同系色のチェック柄のスーツに、糊の効いた白いワイシャツ、胸元にはループタイをして、銀縁眼鏡をかけた、いかにも老紳士という風情の人だ。

僕は言葉を発することなく、ただ頷いてみせると、老紳士も会釈して僕の前に座る。

老紳士がテーブルに置いた本に、僕は見るでもなく目線を移すと、それは文学の書籍らしかった。

その本の下敷きになって、クリアファイルに挟まった書類の一部が見え、そこに『聴講生向け資料』という印字を認め、僕はその老紳士が文学部の聴講生なのだと思った。

理数系の学部が主体の下町キャンパスでは見かけないが、文化系の山手キャンパスでは一般聴講生を受け入れている学部も多いと聞いていたので、こういうお年寄りも講義を聴きに来ているんだなあと思うと興味深い。

しばらくはふたりとも黙って本に目を落とし、お互いの存在を忘れていたが、しばらくすると僕は読書に飽きて周囲の風景を眺め始めた。

それに気付いたのか、老紳士も本を開いたまま顔を上げ、僕の顔をじっと眺める。

「あのぉ、気が散りますか? 僕、違う席に移りましょうか?」

そんな僕の言葉に、老紳士はにっこりと笑い、頭を振った。

「いやいや、気を遣ってくれなくても大丈夫ですよ。

最近の若い方には珍しい気遣いのできる人だね、君は」

そう言って褒められたので、僕は気を良くして、ついぽろぽろと口を開いてしまった。

「いえいえ、当たり前のことですよ。

ところでおじいさんは文学部の聴講生なんですか? 凄いですね、その歳で勉強なんて。

僕なんか、もうこの本読むの飽きちゃって」

僕が話しながら本の下敷きになっている資料に目を遣るのを見て、老紳士は一瞬動きを止め、それからまた微笑んで、僕の本に視線を送った。

「読んでる本からすると、君は物理学部の学生さんかな? ここに理系の学生さんが来るのは珍しいね。

わざわざ本を探しに来るとは、やはり感心な若者だ。

君のような勉強熱心な若者が増えると、きっとこの国の未来も明るいね」

あまり褒められると何だかこそばゆい気もしたが、やはり悪い気はせず、僕はついさっき本を読むのが飽きたと言った自分の言葉も忘れて調子に乗ってしまう。

「そうですよね、学生はやっぱり勉学に励まないと」

老紳士の目に映っている自分の姿が勉強熱心な頼もしい若者という理想の姿であることを疑わず、鼻高々に真面目な学生を主張してみせた僕は、何だか楽しい気分になってきた。

「ところで君、文学には興味があるかい?」

意表を衝く質問に、僕は内心うっと息を飲んだ。

いままで理数系まっしぐらで来た僕にとって、文学は未知の世界だ。

しかし、先程までの老紳士の言葉に気を良くしていた僕は、つい見栄を張って変に難しい顔を作って文豪か哲学者を気取ってみる。

「ええ、専攻は理数系だけど、文学も好きですよ。

やっぱり太宰とか漱石とか、いいですよねぇ」

「そうか、そうか、太宰治が好きかね。

彼の作に『玩具』という作品があるが、読んだことはあるかね? 小説家が自分の幼い時の記憶を辿って作品を書こうとする話なんだが……。

あれは短い文章で、それほど有名でもないようだが、私は名作だと思うんだ」

そう話を振られて、僕の頭の中はフル回転した。

太宰治の名前は知っていても、彼が書いた作品は誰でも知っているような『走れメロス』と『人間失格』のふたつしか知らない。

しかし、老紳士がその『玩具』という小説の情報を自ら会話の中に入れてくれていたので、僕はそれを頼りに何とかこじつけて話をしようとしていた。

「ああ、知ってますよ。内容の細かいところは覚えてないですが、太宰の作家としての原点みたいなものを感じますね」

もっともらしく、当たり障りのない返しに、老紳士は微笑みを絶やさず、僕の口から次にどんな言葉が紡がれるかと眼差しを向けている。

沈黙は残酷だ。老紳士の眼差しが僕への期待を語るほんの短い時間が、何とも長く感じられた。

「ええっと、あれは、その、うん、本当に太宰を語る上で欠かせない名作ですよ、きっと」

言いよどむ自分にヒヤヒヤしながら、老紳士が何か言ってくれるのを待つ僕は滑稽だっただろう。

「そうだねぇ、あの話におじいさんが出てくるだろう。

主人公の幼い頃の記憶に出てきた彼の祖父との記憶がまた郷愁を誘っていいねぇ。

私にも孫がいるが、来年は大学生だ。よちよち歩きの頃の記憶が、あの作品を読むと甦るよ」

老紳士のほうが饒舌になったので、心中密かに助かったと思った僕は、文学にも造詣が深い賢い優等生という化けの皮が剥がれないように、話題を変えようと試みた。

「そうなんですか、おじいさんのお孫さんなら、きっと勉強熱心な学生さんなんでしょうね」

「いやいや、君のような出来のいい子ではないんだが。まぁ、それでも私にとっては可愛い孫だ」

「そうなんですね。そのお孫さんも僕らの大学のようなところに入れば、きっとこういう有意義な会話を楽しむ日々が送れるんでしょうね」

そう言った僕に、老紳士は相好を崩した。

「さて、勉強のお邪魔をしてもなんだから、私はそろそろ帰るとしましょう」

「ええ、ありがとうございます。おじいさんも勉強頑張ってくださいね」

ほっとして僕が見送ろうとすると、老紳士は言った。

「ああ、君もしっかり頑張りたまえよ」

何とか口から出まかせの知ったかぶりもばれずに済んだ。

ふぅっと安心して溜め息を吐き、しばらくして僕も本を手に持ち、貸出カウンターに向かう。老紳士の姿は、もうなかった。

「すみません、貸し出しお願いします」

僕は受付で手続きをしてもらい、預けた学生カードと本を受け取る。

「あれ?」

受け取った本が一冊多い。

「あの、これは僕がお願いしたやつじゃないんですけど……」

受付の司書をしている中年の女性は、意味ありげに笑った。

「いえ、それは貴方の借りる本よ」

僕には何のことだか、さっぱり分からない。

困惑している僕に司書は続けた。

「さっき、おじいさんと話したでしょ?

あの方がね、これを読みなさいって」

手にした本のタイトルは『太宰治全集一』と書いてある。

「貴方ねぇ、あの方に自慢げに話したみたいだけど、えらいことをしたわねぇ」

そう言われて更にどういうことか分からなくなって考えていると、女性司書は言った。

「あの人、うちの文学部の教授よ。

メモが挟んであるからって伝えるように言われたわ」

聴講生の老人だとばかり思って話していたのが、自分の大学の教授だったなんて……。

ましてや文学部の教授に文学を知ったふうな顔で語るとは……。いい格好をした自分を思い出すと、どっと冷や汗が吹き出した。

恐る恐る全集のページをめくると、話に出た『玩具』という作品のところに一枚のメモがあった。

『雄弁なる学生さん。

この話に出てくるのは、おじいさんではなく、おばあさんだ。

是非一度、実際に作品を読んでみたまえ。

そして、また文学について語り合おう』

冷や汗は顔から脇から止まることなく滲み出す。

教授には、僕がこの作品を読んだこともなく、文学の知識もない、ただの見栄っ張りな若者だと分かっていたのだ。

そして、最後に書かれた一文に、僕は完全に打ちのめされた。

『追伸、楽しい時間だったよ。私のささやかな時間を楽しませてくれた君は、とても優秀な玩具だ』

皮肉たっぷりのその言葉に、僕の顔は瞬時に真っ赤になった。

「これからは自分の身のほどを弁えます……」

泣きそうな声で思わず独り言を呟いた僕は図書館を出て、茫然自失のままバスに揺られ、家路についたのだった。

0

この作品の感想を投稿する

みんなの感想(1件)

あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

本物の夫は愛人に夢中なので、影武者とだけ愛し合います

こじまき

恋愛

幼い頃から許嫁だった王太子ヴァレリアンと結婚した公爵令嬢ディアーヌ。しかしヴァレリアンは身分の低い男爵令嬢に夢中で、初夜をすっぽかしてしまう。代わりに寝室にいたのは、彼そっくりの影武者…生まれたときに存在を消された双子の弟ルイだった。

※「小説家になろう」にも投稿しています

友人の結婚式で友人兄嫁がスピーチしてくれたのだけど修羅場だった

海林檎

恋愛

え·····こんな時代錯誤の家まだあったんだ····?

友人の家はまさに嫁は義実家の家政婦と言った風潮の生きた化石でガチで引いた上での修羅場展開になった話を書きます·····(((((´°ω°`*))))))

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします

二階堂まりい

大衆娯楽

大衆娯楽部門最高記録1位!

※この物語はフィクションです

流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。

当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

双子の姉がなりすまして婚約者の寝てる部屋に忍び込んだ

海林檎

恋愛

昔から人のものを欲しがる癖のある双子姉が私の婚約者が寝泊まりしている部屋に忍びこんだらしい。

あぁ、大丈夫よ。

だって彼私の部屋にいるもん。

部屋からしばらくすると妹の叫び声が聞こえてきた。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。

上手い! ちゃんとオチてます。すごく楽しめました。

関谷さん、ありがとうございます^^

短い文章ですが、少しでも楽しんで頂けたなら幸いです。

気が向いたらTwitterでお題募集して、時々書かせてもらうつもりです。

またよろしくお願いします^^