78 / 100

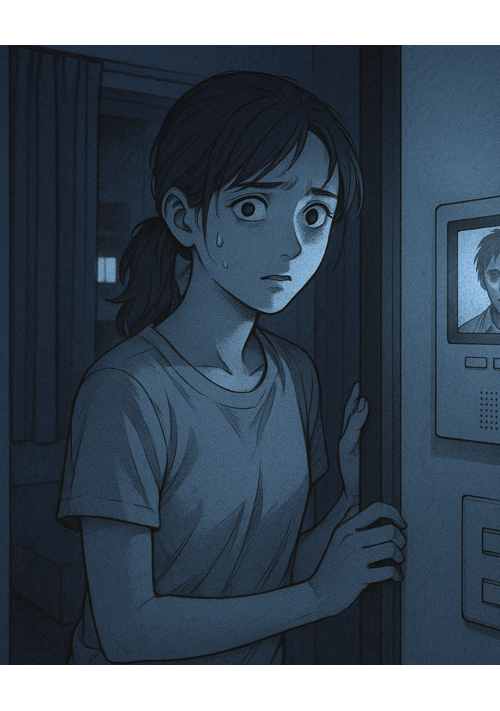

第78話『山の手』怖さ:☆☆☆☆☆

しおりを挟む

冬の山道をひとりで歩いていると、背中にひんやりとした手のひらを感じた。

振り返ったが、誰もいない。雪が降り始めた山奥で、俺は完全にひとりだった。

しかし、その冷たい感触は確かにあった。五本の指がはっきりと背中に触れている。大人の手だったが、異様に冷たく、まるで氷のようだった。

俺は山菜採りで山に入っていた。いつもの慣れた山道だったが、雪が思ったより早く降り始めて、急いで下山しようとしていたところだった。

手の感触は消えなかった。むしろ、だんだん強くなっていく。まるで誰かが俺の肩に手を置いて、一緒に歩いているような感覚だった。

俺は歩きながら携帯のカメラで自分の肩を撮影してみた。画面を見ると――そこに白い手が映っていた。

血の気が引いた。しかし、振り返っても誰もいない。カメラにだけ、その手は映っていた。

俺は慌てて山道を駆け下りた。しかし、その手は離れなかった。それどころか、もう一つの手が反対側の肩にも置かれた。

今度は右肩に、やはり冷たい手が。

携帯で撮影すると、両肩に白い手が映っていた。まるで誰かが俺の後ろから肩に手を置いているように。

俺は必死に走った。雪は激しくなり、視界が悪くなっていく。しかし、どんなに走っても、その手は離れなかった。

途中で足を滑らせて転んだ。雪の中で立ち上がろうとすると、今度は腰のあたりに複数の手を感じた。

携帯で確認すると、俺の体に四つ、五つの白い手が張り付いていた。まるで何人もの人間が俺にしがみついているように。

「助けて……」

微かに声が聞こえた。俺の耳元で、複数の声が重なって聞こえる。

「寒い……」

「帰りたい……」

「ひとりにしないで……」

俺は恐怖で声も出なかった。しかし、その声には切実な響きがあった。まるで本当に助けを求めているような。

雪が激しくなる中、俺はようやく山小屋を見つけた。管理人の小野さんがいるはずだった。

小屋に駆け込むと、小野さんが驚いた顔で俺を見た。

「どうしたんだ、そんなに慌てて」

「背中に、手が……」

俺は携帯を見せた。しかし画面には、俺の姿しか映っていなかった。白い手は消えていた。

「疲れてるんだろう。温かいものでも飲んで落ち着け」

小野さんはコーヒーを入れてくれた。俺は安堵した。きっと山の寒さで幻覚を見ていたのだろう。

しかし、コーヒーを飲んでいるとき、小野さんが奇妙なことを言った。

「そういえば、この山では昔から『山の手』の話があるんだ」

俺は身を乗り出した。

「山の手?」

「この山で遭難して死んだ人たちの手が、生きている人間にしがみつくって話だ。一度つかまれると、一緒に山で死ぬまで離してくれないって」

俺の背中に、再び冷たい感触が戻ってきた。

「でも、それは迷信だ。気にするな」小野さんは笑った。

しかし、小野さんの肩にも、白い手が見えた。俺にだけ見える手が。

「小野さん、あなたの肩にも……」

小野さんの表情が変わった。笑顔が消えて、悲しそうな顔になった。

「君にも見えるのか。僕にも、ずっと見えているんだ」

小野さんは振り返った。そこには白い手だけでなく、ぼんやりとした人影が見えた。三人、四人の人影が小野さんにしがみついている。

「この山小屋の管理人になって十年。その間に、何人もの遭難者を見つけた。でも、みんな手遅れだった」

小野さんの声が震えていた。

「死んだ人たちは、寂しいんだ。だから生きている人間に触れていたい。でも、触れられた人間は、だんだん体温が奪われていく」

俺は自分の体温が下がっていくのを感じた。さっきまで温かかった体が、芯から冷えてきている。

「最初は背中だけだった。でも、だんだん増えていく。そして最後は……」

小野さんが振り返ると、その体は半分透明になっていた。

「僕も、もう向こう側に行く時間だ」

小野さんの体が薄くなっていく。そして、彼にしがみついていた人影たちも一緒に薄くなっていく。

「君も同じ道を辿ることになる。山の手につかまれた人間は、みんな同じ運命だ」

小野さんと人影たちが完全に消えた時、山小屋は急に寒くなった。まるで暖房が止まったように。

俺は外に出た。雪は止んでいたが、空は真っ暗だった。

携帯で自分を撮影すると、もう十数本の白い手が俺の体に張り付いていた。腕、足、頭、すべてに冷たい手が。

「一緒にいよう……」

「ひとりは寂しい……」

「もう離さない……」

声が俺の頭の中に響く。死んだ人たちの声だった。この山で遭難して死んだ、たくさんの人たちの。

俺の体温はどんどん下がっていく。指先の感覚がなくなってきた。

俺は山道を歩き始めた。もう下山しようとは思わなかった。下山する気力も、体温も残っていない。

代わりに、山の奥へ向かった。みんなが待っている場所へ。

歩きながら、俺も誰かの手を求めるようになった。この寒さの中で、ひとりでいるのは辛すぎる。

俺は山を彷徨う他の人を探し始めた。

生きている人を。

その人の肩に手を置いて、一緒にいてもらうために。

山の寒さを分かち合うために。

俺の手も、今では冷たく白くなっている。

誰かの背中に触れるのを待ちながら、俺は山の中を歩き続けている。

新しい仲間を探しながら。

振り返ったが、誰もいない。雪が降り始めた山奥で、俺は完全にひとりだった。

しかし、その冷たい感触は確かにあった。五本の指がはっきりと背中に触れている。大人の手だったが、異様に冷たく、まるで氷のようだった。

俺は山菜採りで山に入っていた。いつもの慣れた山道だったが、雪が思ったより早く降り始めて、急いで下山しようとしていたところだった。

手の感触は消えなかった。むしろ、だんだん強くなっていく。まるで誰かが俺の肩に手を置いて、一緒に歩いているような感覚だった。

俺は歩きながら携帯のカメラで自分の肩を撮影してみた。画面を見ると――そこに白い手が映っていた。

血の気が引いた。しかし、振り返っても誰もいない。カメラにだけ、その手は映っていた。

俺は慌てて山道を駆け下りた。しかし、その手は離れなかった。それどころか、もう一つの手が反対側の肩にも置かれた。

今度は右肩に、やはり冷たい手が。

携帯で撮影すると、両肩に白い手が映っていた。まるで誰かが俺の後ろから肩に手を置いているように。

俺は必死に走った。雪は激しくなり、視界が悪くなっていく。しかし、どんなに走っても、その手は離れなかった。

途中で足を滑らせて転んだ。雪の中で立ち上がろうとすると、今度は腰のあたりに複数の手を感じた。

携帯で確認すると、俺の体に四つ、五つの白い手が張り付いていた。まるで何人もの人間が俺にしがみついているように。

「助けて……」

微かに声が聞こえた。俺の耳元で、複数の声が重なって聞こえる。

「寒い……」

「帰りたい……」

「ひとりにしないで……」

俺は恐怖で声も出なかった。しかし、その声には切実な響きがあった。まるで本当に助けを求めているような。

雪が激しくなる中、俺はようやく山小屋を見つけた。管理人の小野さんがいるはずだった。

小屋に駆け込むと、小野さんが驚いた顔で俺を見た。

「どうしたんだ、そんなに慌てて」

「背中に、手が……」

俺は携帯を見せた。しかし画面には、俺の姿しか映っていなかった。白い手は消えていた。

「疲れてるんだろう。温かいものでも飲んで落ち着け」

小野さんはコーヒーを入れてくれた。俺は安堵した。きっと山の寒さで幻覚を見ていたのだろう。

しかし、コーヒーを飲んでいるとき、小野さんが奇妙なことを言った。

「そういえば、この山では昔から『山の手』の話があるんだ」

俺は身を乗り出した。

「山の手?」

「この山で遭難して死んだ人たちの手が、生きている人間にしがみつくって話だ。一度つかまれると、一緒に山で死ぬまで離してくれないって」

俺の背中に、再び冷たい感触が戻ってきた。

「でも、それは迷信だ。気にするな」小野さんは笑った。

しかし、小野さんの肩にも、白い手が見えた。俺にだけ見える手が。

「小野さん、あなたの肩にも……」

小野さんの表情が変わった。笑顔が消えて、悲しそうな顔になった。

「君にも見えるのか。僕にも、ずっと見えているんだ」

小野さんは振り返った。そこには白い手だけでなく、ぼんやりとした人影が見えた。三人、四人の人影が小野さんにしがみついている。

「この山小屋の管理人になって十年。その間に、何人もの遭難者を見つけた。でも、みんな手遅れだった」

小野さんの声が震えていた。

「死んだ人たちは、寂しいんだ。だから生きている人間に触れていたい。でも、触れられた人間は、だんだん体温が奪われていく」

俺は自分の体温が下がっていくのを感じた。さっきまで温かかった体が、芯から冷えてきている。

「最初は背中だけだった。でも、だんだん増えていく。そして最後は……」

小野さんが振り返ると、その体は半分透明になっていた。

「僕も、もう向こう側に行く時間だ」

小野さんの体が薄くなっていく。そして、彼にしがみついていた人影たちも一緒に薄くなっていく。

「君も同じ道を辿ることになる。山の手につかまれた人間は、みんな同じ運命だ」

小野さんと人影たちが完全に消えた時、山小屋は急に寒くなった。まるで暖房が止まったように。

俺は外に出た。雪は止んでいたが、空は真っ暗だった。

携帯で自分を撮影すると、もう十数本の白い手が俺の体に張り付いていた。腕、足、頭、すべてに冷たい手が。

「一緒にいよう……」

「ひとりは寂しい……」

「もう離さない……」

声が俺の頭の中に響く。死んだ人たちの声だった。この山で遭難して死んだ、たくさんの人たちの。

俺の体温はどんどん下がっていく。指先の感覚がなくなってきた。

俺は山道を歩き始めた。もう下山しようとは思わなかった。下山する気力も、体温も残っていない。

代わりに、山の奥へ向かった。みんなが待っている場所へ。

歩きながら、俺も誰かの手を求めるようになった。この寒さの中で、ひとりでいるのは辛すぎる。

俺は山を彷徨う他の人を探し始めた。

生きている人を。

その人の肩に手を置いて、一緒にいてもらうために。

山の寒さを分かち合うために。

俺の手も、今では冷たく白くなっている。

誰かの背中に触れるのを待ちながら、俺は山の中を歩き続けている。

新しい仲間を探しながら。

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

【⁉】意味がわかると怖い話【解説あり】

絢郷水沙

ホラー

普通に読めばそうでもないけど、よく考えてみたらゾクッとする、そんな怖い話です。基本1ページ完結。

下にスクロールするとヒントと解説があります。何が怖いのか、ぜひ推理しながら読み進めてみてください。

※全話オリジナル作品です。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる