30 / 106

第十一話 ミツキ様_13

しおりを挟む

主に書かれていたのは三苦突院鬼狂信女と名づけられた『犬神』についてだった。

ほのぼのローンの社長である白根尚哉。彼はどうやら自己顕示欲がかなり強い男だったようで、この手記はタイトルに反して自伝の側面がかなり強い。

ざっくり読んでいった限りでは、彼の実家は簡単に言ってしまえば狐持ちの分家だったらしい。狐持ちとは、隠岐…今で言う島根辺りにおける憑き物、或いはそれの使役者のことを指す。

白根家は明治新政府の狐持ち迷信禁止令により立場を失ったことで、数代経た現代では没落どころか消滅寸前であった。が、尚哉自体は数世代の中でも突出した力を持っていたのだという。そんな折、消滅寸前の家に縛られるより社会に出て自由に己の力を奮いたいと考えたのも半ば当然のことだったろう。

その彼がもっとも恃みとしたのが特別な”狐”――三苦突院鬼狂信女ことミツキ様なのだという。

『犬神憑き』。

『狐憑き』。

『式神』。

いずれも、人の目に映らぬ存在を使役し、主の命を受けて害を為す”呪い”とされる存在。

1807年の香川修徳の著書『一本堂行余医言』にも記されているように、比較的早期から狐憑きは病気の一種であるとみなす考えが一部先鋭的な医科にはあったが、民衆にとっては犬神や狐は形而上の存在であると信じられてきた。対し、尚哉は自身の身をもって空想や思い込みなどではないことを確信している。

さて、呪いとは一体何なのか。

尚哉は断言する。

呪いとは、感情である――と。

だが呪いが感情であるならば何故赤の他人、しかも距離が離れている相手にも効果を及ぼすのか。

尚哉は考察に現代人らしいロジカルな考察も交えて描いている。

医薬用語にプラシーボ効果というものがある。

思い込みによって本来無い効能を発揮し病気や怪我が治るという、比較的近年有名になった専門用語だ。反対に悪効果を出すノーシーボ効果というものもあり、例えば、熱したアイロンを見せてから目隠しをして、額に鉛筆を押し付けたところ火傷ができたという事例も存在する。

いずれも、肉体を精神、感情が支配したことで得られる現象である。

中でも特に過激な症例としては見ていただけの他人の傷が自分にもできた、という事例もあるが…極論すればこれこそが呪いの本質である、尚哉はそう考えた。

だが、まだだ。

これだけでは面識がない相手にまで波及することの説明がつかない。

様々な実験を繰り返し、尚哉はひとつの知見を得たとしている。

動物は、呪いを受ける対象にならないのだ。

それはなぜか。

尚哉は、その原因を人間にしかないもの――人間同士の共感――にある、と結論付けた。感情は動物にもあるが、例えば他者の怪我をみたときに「痛そう」と我がことのように想像できるのは、過去の記憶と引き比べられる人間だけがもつ心の働きだ。

先のノーシーボの事例も、「人間同士の傷」だからこそ共感、反映されたのだと。

であるなら、より「人間の傷」を概念的に突き詰めればどうなるか。

その考えが、何世代にもわたる経験と実践により純化されたものが”呪い”なのだ。

喜びや悲しみなどの感情は、実は人の目に見えないだけでそこらに存在する。

この考え自体は尚哉が考えたものではない。東洋では魂魄、エジプトではバーとカーといったように、一部の識者には個性や精神といったものを司るエネルギーと、肉体を司るエネルギーとがあると認識されていた節がある。

そのうち感情を司るエネルギーをいったん犬などの器《肉体》に注ぎ込み、強い情念――飢えや苦痛、憎しみ、恨みといった負の志向性を提示することで他者の感情に影響を及ぼすまでに肥大化する。そうして他者の肉体にすら影響を引き起こせるまでに純化させたものを飛び道具として使うのが、犬神などで知られる”式”と呼ばれるモノだ――尚哉はそう断じる。

肉体があってこそ、はじめて感情は存在する。死者は喜びも哀しみもしない。

逆説的に、”式”を完成させるためには、情念を純粋な形で抽出する…要は器の破壊が必須となる。

しかし、普段犬神憑きや狐持ちが使う式は役目を果たすと消失する。これは大抵の幽霊に平安貴族とかがいないのと同様の理由で、肉体を失うと現世に長期留まっておられず、いずれは霧散してしまうせいだ。

さて、なれば一定量以上――術者にすら干渉しかねないほど巨大になった”式”はどうなるか。

尚哉の推察では、自身の保持のため、同じようなエネルギーを取り込もうと動くはず。以降はまるでアメーバのように、効率的に捕食できるよう、被対象《獲物》を恐怖・混乱させ、精神を弱らせた後自身を補うため貪っていくであろうと推論した。

大まかな筋道が見えたのならば、発展に向け後は実践・検証し洗練するだけ。世の大多数の研究者・求道者に倣い、尚哉もそうした。

……普通の脳みそを持つ者なら、深く考えずともそうして肥大化していけば外部からは制御しきれなくなり、いずれ近い未来に自分たちへも災いを為すと分かっているから誰も試さなかった実験だが、己の力への強い自負があり、反対に他者への頓着が一切無い尚哉には関係の無い話であった。

そこからは憎悪の濃縮…ミツキ様の作成の工程が微に入り細に入り記されていた。むしろ、これまででもっとも力が入っていたように桂木には感じた。

「なんて…ことを」

真っ先に桂木の脳裏に浮かんだ感想はその一言に尽きる。

実の姉を犯し、生ませた娘を手足を動かせない穴の中に埋めた状態で耳・口・目を一月ずつ掛け、釘でずたずたにして苦しませ嬲り殺す――一連の行為を明らかに楽しんで観察・記録していた尚哉の人間性の歪さが文章の端からも伝わってくるが、桂木を真に戦慄させたのはそこではない。

『他の情報を知らないこの式神は、被害者に同じ苦しみを与えて殺していく』。

その能力は、桂木が伝え聞いた大島と田崎の死に様を想起させるに十分だった。

二人の死因は、こいつに違いない。

手記は、もう終わりに近づいていた。桂木が震える手で読み進める。その震えが、恐怖からくるものなのか、或いは知らなかった知識が増えることによる興奮によるものか、桂木自身にも分からない。

尚哉はつづけて保持についても触れている。

なるほど、彼は、それまでの術士とは確かに才覚が違っていたようだ。

常人ならば暴走しっぱなしの式神から、いかに自身が襲われない様にするかに腐心するところだが、尚哉はまったく違うアプローチで挑んだ。

尚哉は、器として己の身を使うことを選んだのだ。

常の器と認識されていたのであれば、他者の感情に害されることはない、という道理らしい。

だが、ここまで読み進めていた桂木にはなんとなく分かる。

一つの形になるだけの負の感情の塊を宿し続けて、全うな精神を維持できるわけがない。

とっくに尚哉は狂っているのだ。

そして……残り数ページ。

いずれ迎えるだろう、自身の死後はどうなるか。

己の死自体はどうでもいい、問題はミツキ様だ。尚哉は、自身の死によりミツキ様が消滅することを強く恐れた。

器から放たれた呪いは、いずれエネルギーを放出して消滅する運命にあることはすでに触れたとおり。

それは如何な最高傑作ミツキ様でも変わらない。自動で餌を確保できても、餌が手に入らなければ同じことだからだ。

かといって、無秩序に獲物を狙うということは情動が分散しすぎて逆に霧散を促進する結果になりかねない。

自分が生きていたときと違い、いつまでも手綱を握ることはできないのだ。

そこで尚哉は巣を与えてやろうと考える。

他者との感情を基点にしていくのなら、自身の死を基点に、ミツキ様の存在を知った者を汚染していけばいい――と。

存在を知った者が、孤立し、心が弱ったところであれば…

死後、自身もまたミツキ様の一部となるだろう。

だが、それでいい。

自身の死を最初の一枝として、ミツキ様は永劫に存在し続ける。

自身は人類ではじめて、不死の存在となるのだ――尚哉は自画自賛と共に締めくくっていた。

桂木の手の動きが止まっていた。手記の記述は終わっている。

桂木は自分を責めていた。

こんなところにこなければ良かった。

動画を再生しようと思わなければよかった。

撮影に参加しなければよかった。

余計なことを知ろうと思わなければよかった。

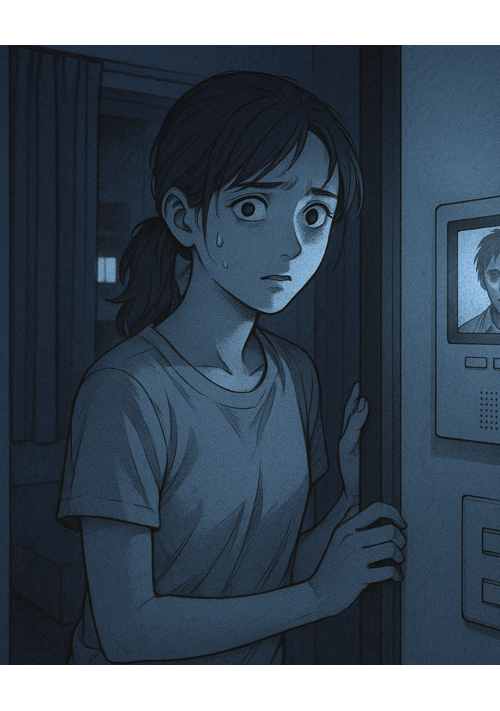

いつしかさりさりという、金釘の擦れる音がどこからか聞こえている。

瘧のように震える桂木はもはや顔を上げることすらできない。

閉じられない手帳の上に、濃密な影が射した。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ12ニチ19ジ

ほのぼのローンの社長である白根尚哉。彼はどうやら自己顕示欲がかなり強い男だったようで、この手記はタイトルに反して自伝の側面がかなり強い。

ざっくり読んでいった限りでは、彼の実家は簡単に言ってしまえば狐持ちの分家だったらしい。狐持ちとは、隠岐…今で言う島根辺りにおける憑き物、或いはそれの使役者のことを指す。

白根家は明治新政府の狐持ち迷信禁止令により立場を失ったことで、数代経た現代では没落どころか消滅寸前であった。が、尚哉自体は数世代の中でも突出した力を持っていたのだという。そんな折、消滅寸前の家に縛られるより社会に出て自由に己の力を奮いたいと考えたのも半ば当然のことだったろう。

その彼がもっとも恃みとしたのが特別な”狐”――三苦突院鬼狂信女ことミツキ様なのだという。

『犬神憑き』。

『狐憑き』。

『式神』。

いずれも、人の目に映らぬ存在を使役し、主の命を受けて害を為す”呪い”とされる存在。

1807年の香川修徳の著書『一本堂行余医言』にも記されているように、比較的早期から狐憑きは病気の一種であるとみなす考えが一部先鋭的な医科にはあったが、民衆にとっては犬神や狐は形而上の存在であると信じられてきた。対し、尚哉は自身の身をもって空想や思い込みなどではないことを確信している。

さて、呪いとは一体何なのか。

尚哉は断言する。

呪いとは、感情である――と。

だが呪いが感情であるならば何故赤の他人、しかも距離が離れている相手にも効果を及ぼすのか。

尚哉は考察に現代人らしいロジカルな考察も交えて描いている。

医薬用語にプラシーボ効果というものがある。

思い込みによって本来無い効能を発揮し病気や怪我が治るという、比較的近年有名になった専門用語だ。反対に悪効果を出すノーシーボ効果というものもあり、例えば、熱したアイロンを見せてから目隠しをして、額に鉛筆を押し付けたところ火傷ができたという事例も存在する。

いずれも、肉体を精神、感情が支配したことで得られる現象である。

中でも特に過激な症例としては見ていただけの他人の傷が自分にもできた、という事例もあるが…極論すればこれこそが呪いの本質である、尚哉はそう考えた。

だが、まだだ。

これだけでは面識がない相手にまで波及することの説明がつかない。

様々な実験を繰り返し、尚哉はひとつの知見を得たとしている。

動物は、呪いを受ける対象にならないのだ。

それはなぜか。

尚哉は、その原因を人間にしかないもの――人間同士の共感――にある、と結論付けた。感情は動物にもあるが、例えば他者の怪我をみたときに「痛そう」と我がことのように想像できるのは、過去の記憶と引き比べられる人間だけがもつ心の働きだ。

先のノーシーボの事例も、「人間同士の傷」だからこそ共感、反映されたのだと。

であるなら、より「人間の傷」を概念的に突き詰めればどうなるか。

その考えが、何世代にもわたる経験と実践により純化されたものが”呪い”なのだ。

喜びや悲しみなどの感情は、実は人の目に見えないだけでそこらに存在する。

この考え自体は尚哉が考えたものではない。東洋では魂魄、エジプトではバーとカーといったように、一部の識者には個性や精神といったものを司るエネルギーと、肉体を司るエネルギーとがあると認識されていた節がある。

そのうち感情を司るエネルギーをいったん犬などの器《肉体》に注ぎ込み、強い情念――飢えや苦痛、憎しみ、恨みといった負の志向性を提示することで他者の感情に影響を及ぼすまでに肥大化する。そうして他者の肉体にすら影響を引き起こせるまでに純化させたものを飛び道具として使うのが、犬神などで知られる”式”と呼ばれるモノだ――尚哉はそう断じる。

肉体があってこそ、はじめて感情は存在する。死者は喜びも哀しみもしない。

逆説的に、”式”を完成させるためには、情念を純粋な形で抽出する…要は器の破壊が必須となる。

しかし、普段犬神憑きや狐持ちが使う式は役目を果たすと消失する。これは大抵の幽霊に平安貴族とかがいないのと同様の理由で、肉体を失うと現世に長期留まっておられず、いずれは霧散してしまうせいだ。

さて、なれば一定量以上――術者にすら干渉しかねないほど巨大になった”式”はどうなるか。

尚哉の推察では、自身の保持のため、同じようなエネルギーを取り込もうと動くはず。以降はまるでアメーバのように、効率的に捕食できるよう、被対象《獲物》を恐怖・混乱させ、精神を弱らせた後自身を補うため貪っていくであろうと推論した。

大まかな筋道が見えたのならば、発展に向け後は実践・検証し洗練するだけ。世の大多数の研究者・求道者に倣い、尚哉もそうした。

……普通の脳みそを持つ者なら、深く考えずともそうして肥大化していけば外部からは制御しきれなくなり、いずれ近い未来に自分たちへも災いを為すと分かっているから誰も試さなかった実験だが、己の力への強い自負があり、反対に他者への頓着が一切無い尚哉には関係の無い話であった。

そこからは憎悪の濃縮…ミツキ様の作成の工程が微に入り細に入り記されていた。むしろ、これまででもっとも力が入っていたように桂木には感じた。

「なんて…ことを」

真っ先に桂木の脳裏に浮かんだ感想はその一言に尽きる。

実の姉を犯し、生ませた娘を手足を動かせない穴の中に埋めた状態で耳・口・目を一月ずつ掛け、釘でずたずたにして苦しませ嬲り殺す――一連の行為を明らかに楽しんで観察・記録していた尚哉の人間性の歪さが文章の端からも伝わってくるが、桂木を真に戦慄させたのはそこではない。

『他の情報を知らないこの式神は、被害者に同じ苦しみを与えて殺していく』。

その能力は、桂木が伝え聞いた大島と田崎の死に様を想起させるに十分だった。

二人の死因は、こいつに違いない。

手記は、もう終わりに近づいていた。桂木が震える手で読み進める。その震えが、恐怖からくるものなのか、或いは知らなかった知識が増えることによる興奮によるものか、桂木自身にも分からない。

尚哉はつづけて保持についても触れている。

なるほど、彼は、それまでの術士とは確かに才覚が違っていたようだ。

常人ならば暴走しっぱなしの式神から、いかに自身が襲われない様にするかに腐心するところだが、尚哉はまったく違うアプローチで挑んだ。

尚哉は、器として己の身を使うことを選んだのだ。

常の器と認識されていたのであれば、他者の感情に害されることはない、という道理らしい。

だが、ここまで読み進めていた桂木にはなんとなく分かる。

一つの形になるだけの負の感情の塊を宿し続けて、全うな精神を維持できるわけがない。

とっくに尚哉は狂っているのだ。

そして……残り数ページ。

いずれ迎えるだろう、自身の死後はどうなるか。

己の死自体はどうでもいい、問題はミツキ様だ。尚哉は、自身の死によりミツキ様が消滅することを強く恐れた。

器から放たれた呪いは、いずれエネルギーを放出して消滅する運命にあることはすでに触れたとおり。

それは如何な最高傑作ミツキ様でも変わらない。自動で餌を確保できても、餌が手に入らなければ同じことだからだ。

かといって、無秩序に獲物を狙うということは情動が分散しすぎて逆に霧散を促進する結果になりかねない。

自分が生きていたときと違い、いつまでも手綱を握ることはできないのだ。

そこで尚哉は巣を与えてやろうと考える。

他者との感情を基点にしていくのなら、自身の死を基点に、ミツキ様の存在を知った者を汚染していけばいい――と。

存在を知った者が、孤立し、心が弱ったところであれば…

死後、自身もまたミツキ様の一部となるだろう。

だが、それでいい。

自身の死を最初の一枝として、ミツキ様は永劫に存在し続ける。

自身は人類ではじめて、不死の存在となるのだ――尚哉は自画自賛と共に締めくくっていた。

桂木の手の動きが止まっていた。手記の記述は終わっている。

桂木は自分を責めていた。

こんなところにこなければ良かった。

動画を再生しようと思わなければよかった。

撮影に参加しなければよかった。

余計なことを知ろうと思わなければよかった。

いつしかさりさりという、金釘の擦れる音がどこからか聞こえている。

瘧のように震える桂木はもはや顔を上げることすらできない。

閉じられない手帳の上に、濃密な影が射した。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ12ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる