44 / 106

第二十二話 ネット娘_4

しおりを挟む

更に一週間以上が経つ頃には、完全に俺のトゥルーワールド・オンラインへの熱は冷めてしまっていた。

元々新要素だけに惹かれたところが多いし、何より洋佑の豹変のことが気になってしまう。あれから会社では特段変なところはないように見える、がその実極めて丁寧に避けられているように感じた。

実際俺が酒もっていったせいで家庭に不協和音が生じたと思えば腹も立とう。

その罪悪感があって、こちらからもなんとなく踏み込めずにいたのだが。

「ん、あれ? 美佐子さんからか」

ある日、携帯電話に掛かってきた人の名を見て驚いた。

普段は洋佑を通してでしか話さない相手なので、わざわざ彼を通さずにこちらへ直接連絡を入れてきたのは意外だった。

おっかなびっくり折り返してみたところ、彼女は洋佑について、彼には内密に相談したいことがあるという。少し迷ったものの、先日のこと、そして美佐子さんの反応がやけに沈鬱だったことも気になったため、待ち合わせに休日である翌日のお昼を選び、彼女の希望もあって敏明も入れての三人で会ってみることにした。

ただ、最初は他人に見られたくないので俺の家でと言われたのだがそれは断った。

男一人住まいで荷物が散らかっていて狭いし、何より誤解されないようという配慮して、場所はあえて少し離れた小さな喫茶店を指定した。ここは俺が昔見つけた穴場の店で、カウンター席以外でテーブル席は二つしかなく、そんなに混む立地でもないので他人に聞かれず相談するには良い環境だろう。しばらくやり取りを交わした後、なんとか美佐子さんにはその条件で飲んでもらうことができた。

「すみません、遅れまして…」

当日、先に待ち合わせについていたのは美佐子さんたちだった。二人はテーブル席に着いていて、こちらに背を向けている。

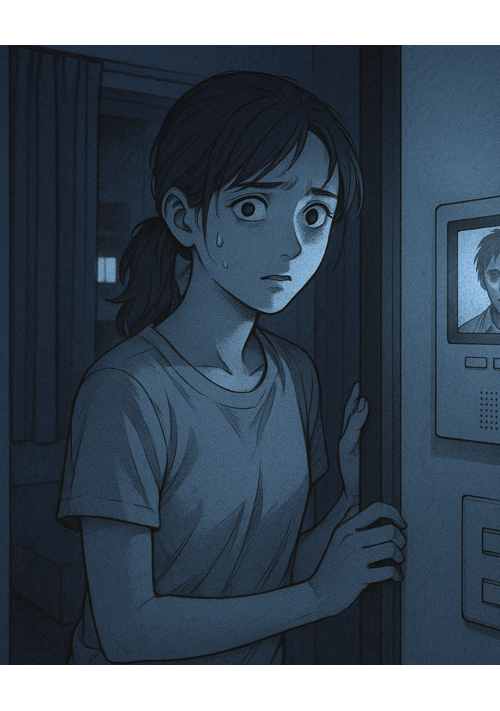

振り返った彼女を見て、俺は思わず息を呑んだ。

右の目元に大きな腫れがある。どうみても暴力の痕だ。

俺の無遠慮な視線に気づき、美佐子さんは恥ずかしそうにさっと手で痕を覆い隠す。

ようやく俺は彼女が俺を呼んだ理由がわかった。実家などに相談したら、大事になる――彼女はそれを避けたかったのだろう。

「…ご覧になったでしょう?」

「え、ええ…まあ…」

この期に及んで誤魔化しても仕方がない。俺は素直に肯定し、二人の対面に腰掛ける。

注文したカフェオレを受け取り、ウェイトレスが離れたところでようやく美佐子さんは話し始めた。

「実は、最近洋佑さんがおかしいんです」

「おかしい、とは」

「…先日、ご覧になったでしょう? あんな癇癪を起こしたのは、実はあれがはじめてじゃないんです」

「えっ?! 本当ですか?!」

思わず聞き返したが、美佐子さんは返事する代わりに自分の腕の裾をまくる。そこには拳大の青あざが幾つもついていた。

「少し前から、やたら怒りっぽくなったというか…ちょっとしたことでも怒鳴るようになり、先日の遊びに来る辺りからは暴力を振るうようになったんです。今では敏明にも振るうようになって、私では止められなくて…」

「嘘…だろ…」

まるで理想の家庭のようだった洋佑の家庭は今、崩壊の危機を迎えている…信じられない。

だが、言われた敏明はうつむいたまま涙をこらえている。あの快活だった敏明が嘘のようにしょぼくれているのを目の当たりにし、俺は否定の言葉を飲み込まざるを得なかった。

「そうなった原因は…」

「判りません」

美佐子さんが激しく頭を横に振る。しかし、それでも変化があった以上は何かしら原因があるはずだ。

「何か変わったことでもいいんです。美佐子さんが原因とも限らない。習慣とか、趣味とか、変化はなかったんですか?」

例えば、ギャンブルや深酒に溺れて人が変わるなんてことは良くある。まあ、一月も経たずに変わるなんてことがあるかまでは判らないが。

「そう言われましても…」

困ったように考え込む美佐子さん。

答えは別のところから提示された。

「父ちゃん、遊んでくれなくなった」

ぽつり、こぼしたのは敏明だった。

「ずっと、家帰ってくると部屋に一人でこもってて、それで怒りっぽくなったんだ。俺が遊んでって言うと、我侭言うな、って怒る。昨日なんかすげえ暴れまわって、母ちゃんぶん殴って…それからもずっと無視してるか、怒鳴りつけるか…」

「敏明…」

「なあおっちゃん…父ちゃん、俺や母ちゃんのこと…いらなくなったのかな。ゲームの方が、大事になっちゃったのかな? 俺がゲームばっかしてた、悪い子だから?」

最後の方はかすれてしまっていた。

ちら、とトゥルーワールド・オンラインでのことが脳裏に浮かぶ。関係ないだろうという考えと、或いは…と思い当たる部分とがせめぎあい、気づけば俺はフォローじみたことを口走っていた。

「レアアイテムが手に入らなくてイライラするとかってことは敏明だって経験あるだろ? 多分そんな理由だったんだよ。あいつも久し振りにゲームにハマったみたいだし…」

「…違う、そんなんじゃないよ」

敏明は大粒の涙を両目にこらえたまま、意外にはっきりした声で否定する。

「だって父ちゃん、前に言ったもん。『まながほんとのこだったなら』って」

俺と目があうと、美佐子さんは頷いた。そのときは流石にばつが悪いような顔になり、二度と同じことを言わなくなったそうで…どうやら敏明の聞き間違いでないのは確かなようだ。

しかし、”まな”か。

安直だが、エルマナヤンからとった? …いや、そう結論付けるのは早計に過ぎる。が、今尚否定しきれない自分がいた。その無言が、美佐子さんを不安にしてしまったようだ。

「…もしかして、あの人…不倫、してたんでしょうか。私の知らないところで、子供を作って。それで、そちらが可愛くなって…」

「い、いやいや! そんなことありえませんよ!! あいつに限って!!」

俺は慌てて否定する。

「あいつの噂知ってますか? 『万年新婚野郎』ですよ? 普段から美佐子さんとののろけを営業先にまで口走るような奴なんですって」

これについては噂になったことなど、嘘は一切言っていない。が、これは正確には一昨年の酒の席で、取引先の上司に絡まれた新人を助けるためあえて酔った振りして絡みに行ったときの出来事であり、どちらかというと部下を守る男気を見せた武勇伝という意味合いの方が強い。

ともあれ多少は脚色を入れたもののとっさに弁護が出るほど本来の洋佑が家族思いなのは間違いなく、あいつは家庭を蔑ろにしたり不倫するような奴じゃないと俺は強弁した。

まあ俺が恐ろしく鈍くて気づけてなかっただけの可能性も0ではないが、それでもここ一年を思い返してみてもよそに心が移ってる気配は俺のみならず職場の同僚たちにはまったく感じ取れてなかったはずだ。

そもそもそんな時間が無かったのは、家族である美佐子さんたち自身がもっとも理解していたはず。

「でも! それならどうして…!」

共にすごしてきた時間さえ信じられないとは、それだけ彼女たちの不安や不審が募っているということなんだろうが…

「判りません。けど、職場で一緒だった自分からすれば、美佐子さんたちを大事にしていたのは明らかです。これは周りの人に聞いても同じはずですよ」

所詮他人の言うことでしかない、どこまで信じてもらえるかは甚だ疑問だ。

それでも、今回の責任の一端は自分にあるように思えていた俺は必死に洋佑の無罪を主張しつづけた。

「…判りました。もう少し、様子を見てみたいと思います」

そのかいあってか、ようやく美佐子さんも多少なりと落ち着けたようだ。

「その代わりといってはなんですが、そちらの方でもあの人の様子を伺っていただけないでしょうか」

「もちろんです」

言われなくてもそのつもりだった。

すでに涙が決壊していた敏明にも俺は目線を向ける。

「敏明も。父ちゃん、きっといろいろあって疲れてるんだよ。あいつが敏明のこと嫌いになんてなる訳ない。なぁに、そろそろゲームにも飽きる頃だ、そうなりゃすぐ元の優しい父ちゃんに戻るさ」

「本当?」

敏明は涙を拭いながら問い返す。

「本当さ。なんせ重度のゲーマーの俺がもう飽きてるくらいだからな。あんな広告費だけ高いゲーム、つまんねーもん。だからもう、いつまでも泣くな。父ちゃんの分まで母ちゃんを勇気付けてやれ」

それがあまりに不憫で、少しでも明るい気分になればと俺はおどけて返してみせた。

「ええ、じゃあおっちゃん、俺ともう遊ばない?」

「あ? ああいやいや、敏明とならいつだって遊ぶぞ。でも今日は流石に遅いからな、父ちゃん心配するだろうしまた今度にしよう」

「…うん」

その後、この話題を頭から追い払うようにいくらか世間話をしてから、この日は解散となった。

美佐子さんは誰にも打ち明けられなかった胸のうちを打ち明けて多少は落ち着いたようだ。敏明も不安そうにしていたが、やがて帰るときには小さく微笑んで手を振った。

洋佑のバカ野郎、こんな良い奥さんと子供を悲しませて何してやがんだ。二人の姿がみえなくなるまで、俺は腹の中で毒づく。

腹が立った反面、冷静な部分は自分に言い聞かせていた。

今はたまたま洋佑の調子が悪かっただけのはずだ…と。

そうとも、きっともう少し経てば、いつもどおりになって、いつもどおり四人で楽しく飯食ったり酒飲んだり遊んだりできるはず。

しかし、俺のささやかな願いは叶うことはなかった。

この日を境に洋佑は消息不明となった。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ19ニチ19ジ

元々新要素だけに惹かれたところが多いし、何より洋佑の豹変のことが気になってしまう。あれから会社では特段変なところはないように見える、がその実極めて丁寧に避けられているように感じた。

実際俺が酒もっていったせいで家庭に不協和音が生じたと思えば腹も立とう。

その罪悪感があって、こちらからもなんとなく踏み込めずにいたのだが。

「ん、あれ? 美佐子さんからか」

ある日、携帯電話に掛かってきた人の名を見て驚いた。

普段は洋佑を通してでしか話さない相手なので、わざわざ彼を通さずにこちらへ直接連絡を入れてきたのは意外だった。

おっかなびっくり折り返してみたところ、彼女は洋佑について、彼には内密に相談したいことがあるという。少し迷ったものの、先日のこと、そして美佐子さんの反応がやけに沈鬱だったことも気になったため、待ち合わせに休日である翌日のお昼を選び、彼女の希望もあって敏明も入れての三人で会ってみることにした。

ただ、最初は他人に見られたくないので俺の家でと言われたのだがそれは断った。

男一人住まいで荷物が散らかっていて狭いし、何より誤解されないようという配慮して、場所はあえて少し離れた小さな喫茶店を指定した。ここは俺が昔見つけた穴場の店で、カウンター席以外でテーブル席は二つしかなく、そんなに混む立地でもないので他人に聞かれず相談するには良い環境だろう。しばらくやり取りを交わした後、なんとか美佐子さんにはその条件で飲んでもらうことができた。

「すみません、遅れまして…」

当日、先に待ち合わせについていたのは美佐子さんたちだった。二人はテーブル席に着いていて、こちらに背を向けている。

振り返った彼女を見て、俺は思わず息を呑んだ。

右の目元に大きな腫れがある。どうみても暴力の痕だ。

俺の無遠慮な視線に気づき、美佐子さんは恥ずかしそうにさっと手で痕を覆い隠す。

ようやく俺は彼女が俺を呼んだ理由がわかった。実家などに相談したら、大事になる――彼女はそれを避けたかったのだろう。

「…ご覧になったでしょう?」

「え、ええ…まあ…」

この期に及んで誤魔化しても仕方がない。俺は素直に肯定し、二人の対面に腰掛ける。

注文したカフェオレを受け取り、ウェイトレスが離れたところでようやく美佐子さんは話し始めた。

「実は、最近洋佑さんがおかしいんです」

「おかしい、とは」

「…先日、ご覧になったでしょう? あんな癇癪を起こしたのは、実はあれがはじめてじゃないんです」

「えっ?! 本当ですか?!」

思わず聞き返したが、美佐子さんは返事する代わりに自分の腕の裾をまくる。そこには拳大の青あざが幾つもついていた。

「少し前から、やたら怒りっぽくなったというか…ちょっとしたことでも怒鳴るようになり、先日の遊びに来る辺りからは暴力を振るうようになったんです。今では敏明にも振るうようになって、私では止められなくて…」

「嘘…だろ…」

まるで理想の家庭のようだった洋佑の家庭は今、崩壊の危機を迎えている…信じられない。

だが、言われた敏明はうつむいたまま涙をこらえている。あの快活だった敏明が嘘のようにしょぼくれているのを目の当たりにし、俺は否定の言葉を飲み込まざるを得なかった。

「そうなった原因は…」

「判りません」

美佐子さんが激しく頭を横に振る。しかし、それでも変化があった以上は何かしら原因があるはずだ。

「何か変わったことでもいいんです。美佐子さんが原因とも限らない。習慣とか、趣味とか、変化はなかったんですか?」

例えば、ギャンブルや深酒に溺れて人が変わるなんてことは良くある。まあ、一月も経たずに変わるなんてことがあるかまでは判らないが。

「そう言われましても…」

困ったように考え込む美佐子さん。

答えは別のところから提示された。

「父ちゃん、遊んでくれなくなった」

ぽつり、こぼしたのは敏明だった。

「ずっと、家帰ってくると部屋に一人でこもってて、それで怒りっぽくなったんだ。俺が遊んでって言うと、我侭言うな、って怒る。昨日なんかすげえ暴れまわって、母ちゃんぶん殴って…それからもずっと無視してるか、怒鳴りつけるか…」

「敏明…」

「なあおっちゃん…父ちゃん、俺や母ちゃんのこと…いらなくなったのかな。ゲームの方が、大事になっちゃったのかな? 俺がゲームばっかしてた、悪い子だから?」

最後の方はかすれてしまっていた。

ちら、とトゥルーワールド・オンラインでのことが脳裏に浮かぶ。関係ないだろうという考えと、或いは…と思い当たる部分とがせめぎあい、気づけば俺はフォローじみたことを口走っていた。

「レアアイテムが手に入らなくてイライラするとかってことは敏明だって経験あるだろ? 多分そんな理由だったんだよ。あいつも久し振りにゲームにハマったみたいだし…」

「…違う、そんなんじゃないよ」

敏明は大粒の涙を両目にこらえたまま、意外にはっきりした声で否定する。

「だって父ちゃん、前に言ったもん。『まながほんとのこだったなら』って」

俺と目があうと、美佐子さんは頷いた。そのときは流石にばつが悪いような顔になり、二度と同じことを言わなくなったそうで…どうやら敏明の聞き間違いでないのは確かなようだ。

しかし、”まな”か。

安直だが、エルマナヤンからとった? …いや、そう結論付けるのは早計に過ぎる。が、今尚否定しきれない自分がいた。その無言が、美佐子さんを不安にしてしまったようだ。

「…もしかして、あの人…不倫、してたんでしょうか。私の知らないところで、子供を作って。それで、そちらが可愛くなって…」

「い、いやいや! そんなことありえませんよ!! あいつに限って!!」

俺は慌てて否定する。

「あいつの噂知ってますか? 『万年新婚野郎』ですよ? 普段から美佐子さんとののろけを営業先にまで口走るような奴なんですって」

これについては噂になったことなど、嘘は一切言っていない。が、これは正確には一昨年の酒の席で、取引先の上司に絡まれた新人を助けるためあえて酔った振りして絡みに行ったときの出来事であり、どちらかというと部下を守る男気を見せた武勇伝という意味合いの方が強い。

ともあれ多少は脚色を入れたもののとっさに弁護が出るほど本来の洋佑が家族思いなのは間違いなく、あいつは家庭を蔑ろにしたり不倫するような奴じゃないと俺は強弁した。

まあ俺が恐ろしく鈍くて気づけてなかっただけの可能性も0ではないが、それでもここ一年を思い返してみてもよそに心が移ってる気配は俺のみならず職場の同僚たちにはまったく感じ取れてなかったはずだ。

そもそもそんな時間が無かったのは、家族である美佐子さんたち自身がもっとも理解していたはず。

「でも! それならどうして…!」

共にすごしてきた時間さえ信じられないとは、それだけ彼女たちの不安や不審が募っているということなんだろうが…

「判りません。けど、職場で一緒だった自分からすれば、美佐子さんたちを大事にしていたのは明らかです。これは周りの人に聞いても同じはずですよ」

所詮他人の言うことでしかない、どこまで信じてもらえるかは甚だ疑問だ。

それでも、今回の責任の一端は自分にあるように思えていた俺は必死に洋佑の無罪を主張しつづけた。

「…判りました。もう少し、様子を見てみたいと思います」

そのかいあってか、ようやく美佐子さんも多少なりと落ち着けたようだ。

「その代わりといってはなんですが、そちらの方でもあの人の様子を伺っていただけないでしょうか」

「もちろんです」

言われなくてもそのつもりだった。

すでに涙が決壊していた敏明にも俺は目線を向ける。

「敏明も。父ちゃん、きっといろいろあって疲れてるんだよ。あいつが敏明のこと嫌いになんてなる訳ない。なぁに、そろそろゲームにも飽きる頃だ、そうなりゃすぐ元の優しい父ちゃんに戻るさ」

「本当?」

敏明は涙を拭いながら問い返す。

「本当さ。なんせ重度のゲーマーの俺がもう飽きてるくらいだからな。あんな広告費だけ高いゲーム、つまんねーもん。だからもう、いつまでも泣くな。父ちゃんの分まで母ちゃんを勇気付けてやれ」

それがあまりに不憫で、少しでも明るい気分になればと俺はおどけて返してみせた。

「ええ、じゃあおっちゃん、俺ともう遊ばない?」

「あ? ああいやいや、敏明とならいつだって遊ぶぞ。でも今日は流石に遅いからな、父ちゃん心配するだろうしまた今度にしよう」

「…うん」

その後、この話題を頭から追い払うようにいくらか世間話をしてから、この日は解散となった。

美佐子さんは誰にも打ち明けられなかった胸のうちを打ち明けて多少は落ち着いたようだ。敏明も不安そうにしていたが、やがて帰るときには小さく微笑んで手を振った。

洋佑のバカ野郎、こんな良い奥さんと子供を悲しませて何してやがんだ。二人の姿がみえなくなるまで、俺は腹の中で毒づく。

腹が立った反面、冷静な部分は自分に言い聞かせていた。

今はたまたま洋佑の調子が悪かっただけのはずだ…と。

そうとも、きっともう少し経てば、いつもどおりになって、いつもどおり四人で楽しく飯食ったり酒飲んだり遊んだりできるはず。

しかし、俺のささやかな願いは叶うことはなかった。

この日を境に洋佑は消息不明となった。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ19ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる