63 / 106

第三十五話 過食

しおりを挟む

「うーん…これは大分、血糖値が高いですね」

初老の男性が頭をペンで掻き掻き言う。

「血管がボロボロで、正直かなりよくない状態です。合併症が併発していて、いつ心臓が停止してもおかしくない状態です。…どうしてこんなになるまでほっといたんですか?」

黒ぶちの眼鏡を押し上げ、眼前の患者を横目でにらむ。医者としてはあるまじき態度ではあるが、ここまで不摂生の限りを尽くした相手には文句の一つも言いたくもなるのだろう。

「それが…先生、私はもう、食べたくないんです…」

そう答えた女性患者は、言葉とは裏腹に大分ふくよか…という言葉では生ぬるい体形をしている。ぼさぼさの長髪にうずもれる顔は隈が深く、顔色も浅黒い。不健康の見本市みたいな状態だ。

そんな彼女は、それきり何かを言おうとしては言葉にできないといった素振りで不審な挙動を繰り返している。

最初は黙って続きを待っていた医者だったが、いつまで経っても続きが出てこないことに痺れを切らした。

「と言いましてもねぇ…運動とかはしてます? せめて朝に起きてジョギングくらいはした方が」

「してます…いえ、してたんです。先月まで。でも、もう…」

食い気味の返答に、医者はわずかに眉をしかめる。

「…信じてないですよね。私、先月まで体重は50kgちょっとだったんですよ」

そういって患者はかすかに口元を吊り上げると、スマホを差し出した。そこには角に先月の日付が入った、どこかへ旅行に行った記念撮影と思しき四人の女性がピースして写っている写真が表示されている。

その中の指さした一人は、驚いたことにほっそりした美人だった。

「え? これがあなた…? 冗談……いや…?」

反射的に笑い飛ばそうとした医者だが、よくよく見れば確かに顎のラインや目元などには面影が見える。

「信じられないですよね。先月、あるところに旅行に行ってからなんですよ。こうなったのは」

「はぁ」

とつとつと話し始めた患者の話を要約すると、旅行先でつまみ食いをして以来こうなったらしい。

それ以上の具体的なところは当人が話したがらないのでさっぱり要領を得ないが、他の娘たちも同じような症状が出たことからこれはまずいと医者に診てもらう気になったということだけは医者も理解した。

が、理解したことと納得するかは別である。

「…はぁ。まあ何でもいいですけどね。とりあえず、糖を取り込まないようにする薬を出しておきます。ですが、食事量は減らした方が良いですよ。無理そうなら野菜を中心に。多分今の様子からお菓子とかひっきりなしに何かを食べているんだろうと思いますが、食事しない時間を必ず入れてください。あと、運動もまた再開できるようならしてください」

「……はい……」

翌月の診察を予約した彼女が部屋を出るのを見送り、医者はあんな見え透いた嘘をつくようなら変わる見込みはないだろうなと内心嘆息をついた。

どうせあの写真も医者に怒られるのが嫌で加工したものだろう。世の中、なぜか医者という存在を無用に敵視ししたり、恐怖の対象として見做す人は少なからずいる。彼女もまた、その一人なんだろう…

以降診察に忙殺されて彼女のことをそれきり忘れていた医者だったが、一月後驚かされることとなる。

患者は、さらに一回り大きく肥大化していた。もはや生きていること自体が不思議な状態である。

「あなた、ねぇ…どんな食事してきたんですか? これはすぐにでも入院してもらわないとまずいですよ」

さぞや自堕落な生活をしてきたのだろう、あっけにとられる医者へ患者は目を伏せたままスマホを差し出した。

なにやら動画が再生されている。

「観ろってことですか? 何をかは知りませんが…」

どうせしょうもないことだろう、ともあれさっさと済ませてこちらも必要な用件だけ伝えればいい――受け取った医者はそう決めつけてスマホを覗き込む。

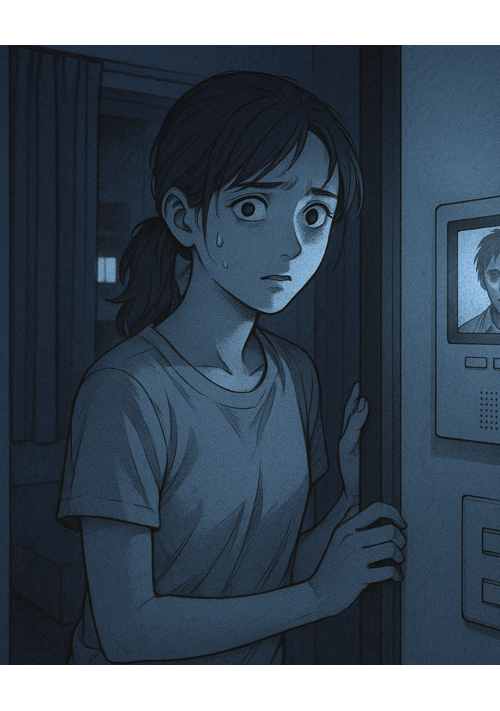

動画はベッドルームが舞台のようだった。

スマホを置いている台上の、背後のベッドライトのほの灯りだけが部屋を照らしている。併せて、かすかな女性のものと思しき呼気が聞こえてきた。

さすがにプライベートを見せられても、と一旦視線を外しかけた医者だが、何やら動く大きなものが視界の端にちら、と入った。

「…んん?」

灯りの届かず影が濃いところに、ベッドの高さまでゆうに届くそれはいつからかいた。

こんもりとした影はにちゃにちゃと粘着質な音を立てながら、医者が見守る中思っていたより素早い動きで伸縮を繰り返すようにしてベッドへ近づいている。

と、カメラの正面に回り込んだおかげで、ようやく被写体を写せるだけの光量が確保できたようだ。

「うっ」

レンズに写り込んだのは、赤と白のコントラスト――大量のひき肉だった。

ぬめぬめと反射する赤身と脂肪が入り混じった細い塊が互いに絡み合いながら蠢くありさまは、影の具合もあって、かつて動画で見たクロバネキノコバエの幼虫が蛇に擬態しながら移動する様を医者に連想させた。

その生々しさは作り物とは到底思えない。

気持ち悪さに医者が動揺している間に肉の群れはベッドに辿り着くと立ち上がり、

覆いかぶさるように倒れ込んだ。

「ぅげっ」

ベッドの上から、くぐもった悲鳴がちいさく聞こえた。

「ぉごっ、ぐっ、ぶっ、げっ…」

時折苦しそうなうめき声は、影の根元に至るまでがすっかり寝台の上に上がりきる間ずっとつづいている。

声が途切れたところでようやく医者が視線をあげると、そこに患者の姿は無かった。

医者は慌てて受付へ訪ねたが、患者はまだ来ていないという。

この患者は以降、姿を見せてないそうだ。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ7ニチ19ジ

初老の男性が頭をペンで掻き掻き言う。

「血管がボロボロで、正直かなりよくない状態です。合併症が併発していて、いつ心臓が停止してもおかしくない状態です。…どうしてこんなになるまでほっといたんですか?」

黒ぶちの眼鏡を押し上げ、眼前の患者を横目でにらむ。医者としてはあるまじき態度ではあるが、ここまで不摂生の限りを尽くした相手には文句の一つも言いたくもなるのだろう。

「それが…先生、私はもう、食べたくないんです…」

そう答えた女性患者は、言葉とは裏腹に大分ふくよか…という言葉では生ぬるい体形をしている。ぼさぼさの長髪にうずもれる顔は隈が深く、顔色も浅黒い。不健康の見本市みたいな状態だ。

そんな彼女は、それきり何かを言おうとしては言葉にできないといった素振りで不審な挙動を繰り返している。

最初は黙って続きを待っていた医者だったが、いつまで経っても続きが出てこないことに痺れを切らした。

「と言いましてもねぇ…運動とかはしてます? せめて朝に起きてジョギングくらいはした方が」

「してます…いえ、してたんです。先月まで。でも、もう…」

食い気味の返答に、医者はわずかに眉をしかめる。

「…信じてないですよね。私、先月まで体重は50kgちょっとだったんですよ」

そういって患者はかすかに口元を吊り上げると、スマホを差し出した。そこには角に先月の日付が入った、どこかへ旅行に行った記念撮影と思しき四人の女性がピースして写っている写真が表示されている。

その中の指さした一人は、驚いたことにほっそりした美人だった。

「え? これがあなた…? 冗談……いや…?」

反射的に笑い飛ばそうとした医者だが、よくよく見れば確かに顎のラインや目元などには面影が見える。

「信じられないですよね。先月、あるところに旅行に行ってからなんですよ。こうなったのは」

「はぁ」

とつとつと話し始めた患者の話を要約すると、旅行先でつまみ食いをして以来こうなったらしい。

それ以上の具体的なところは当人が話したがらないのでさっぱり要領を得ないが、他の娘たちも同じような症状が出たことからこれはまずいと医者に診てもらう気になったということだけは医者も理解した。

が、理解したことと納得するかは別である。

「…はぁ。まあ何でもいいですけどね。とりあえず、糖を取り込まないようにする薬を出しておきます。ですが、食事量は減らした方が良いですよ。無理そうなら野菜を中心に。多分今の様子からお菓子とかひっきりなしに何かを食べているんだろうと思いますが、食事しない時間を必ず入れてください。あと、運動もまた再開できるようならしてください」

「……はい……」

翌月の診察を予約した彼女が部屋を出るのを見送り、医者はあんな見え透いた嘘をつくようなら変わる見込みはないだろうなと内心嘆息をついた。

どうせあの写真も医者に怒られるのが嫌で加工したものだろう。世の中、なぜか医者という存在を無用に敵視ししたり、恐怖の対象として見做す人は少なからずいる。彼女もまた、その一人なんだろう…

以降診察に忙殺されて彼女のことをそれきり忘れていた医者だったが、一月後驚かされることとなる。

患者は、さらに一回り大きく肥大化していた。もはや生きていること自体が不思議な状態である。

「あなた、ねぇ…どんな食事してきたんですか? これはすぐにでも入院してもらわないとまずいですよ」

さぞや自堕落な生活をしてきたのだろう、あっけにとられる医者へ患者は目を伏せたままスマホを差し出した。

なにやら動画が再生されている。

「観ろってことですか? 何をかは知りませんが…」

どうせしょうもないことだろう、ともあれさっさと済ませてこちらも必要な用件だけ伝えればいい――受け取った医者はそう決めつけてスマホを覗き込む。

動画はベッドルームが舞台のようだった。

スマホを置いている台上の、背後のベッドライトのほの灯りだけが部屋を照らしている。併せて、かすかな女性のものと思しき呼気が聞こえてきた。

さすがにプライベートを見せられても、と一旦視線を外しかけた医者だが、何やら動く大きなものが視界の端にちら、と入った。

「…んん?」

灯りの届かず影が濃いところに、ベッドの高さまでゆうに届くそれはいつからかいた。

こんもりとした影はにちゃにちゃと粘着質な音を立てながら、医者が見守る中思っていたより素早い動きで伸縮を繰り返すようにしてベッドへ近づいている。

と、カメラの正面に回り込んだおかげで、ようやく被写体を写せるだけの光量が確保できたようだ。

「うっ」

レンズに写り込んだのは、赤と白のコントラスト――大量のひき肉だった。

ぬめぬめと反射する赤身と脂肪が入り混じった細い塊が互いに絡み合いながら蠢くありさまは、影の具合もあって、かつて動画で見たクロバネキノコバエの幼虫が蛇に擬態しながら移動する様を医者に連想させた。

その生々しさは作り物とは到底思えない。

気持ち悪さに医者が動揺している間に肉の群れはベッドに辿り着くと立ち上がり、

覆いかぶさるように倒れ込んだ。

「ぅげっ」

ベッドの上から、くぐもった悲鳴がちいさく聞こえた。

「ぉごっ、ぐっ、ぶっ、げっ…」

時折苦しそうなうめき声は、影の根元に至るまでがすっかり寝台の上に上がりきる間ずっとつづいている。

声が途切れたところでようやく医者が視線をあげると、そこに患者の姿は無かった。

医者は慌てて受付へ訪ねたが、患者はまだ来ていないという。

この患者は以降、姿を見せてないそうだ。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ツギハ7ニチ19ジ

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

本当にあった不思議なストーリー

AA.A

ホラー

筆者の実体験をまとめた、本当にあった不思議な話しです。筆者は幼い頃から様々な科学では説明のつかない経験をしてきました。当時はこのような事をお話ししても気持ちが悪い、変な子、と信じてもらえなかった事が多かったので、全て自分の中に封印してきた事柄です。この場をおかりして皆様にシェア出来る事を嬉しく思います。

静かに壊れていく日常

井浦

ホラー

──違和感から始まる十二の恐怖──

いつも通りの朝。

いつも通りの夜。

けれど、ほんの少しだけ、何かがおかしい。

鳴るはずのないインターホン。

いつもと違う帰り道。

知らない誰かの声。

そんな「違和感」に気づいたとき、もう“元の日常”には戻れない。

現実と幻想の境界が曖昧になる、全十二話の短編集。

一話完結で読める、静かな恐怖をあなたへ。

※表紙は生成AIで作成しております。

最終死発電車

真霜ナオ

ホラー

バイト帰りの大学生・清瀬蒼真は、いつものように終電へと乗り込む。

直後、車体に大きな衝撃が走り、車内の様子は一変していた。

外に出ようとした乗客の一人は身体が溶け出し、おぞましい化け物まで現れる。

生き残るためには、先頭車両を目指すしかないと知る。

「第6回ホラー・ミステリー小説大賞」奨励賞をいただきました!

夜にも奇妙な怖い話2

野花マリオ

ホラー

作品のホラーの中で好評である続編であります。

作者が体験した奇妙な怖い体験や日常的に潜む怪異や不条理を語ります。

あなたはその話を読んでどう感じるかはお任せいたします。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる