2 / 10

【シリーズ1】叔父様ノ覚エ書

【起】

しおりを挟む

良く晴れた初夏の日。

山裾のこの町は鳥の鳴き声が近い。

青々と茂るイチョウの葉が目に明るく、強めの風は碧色の息を吹いては縁側を突き抜けてゆく。

さもしげにうなじの辺りを通っては、後れ毛と一緒に汗を少し乾かしていく。

日蔭は幾許か涼しいのだが、それでも今日はちょっと暑過ぎる。

美咲は、ちっとも面白くない。

数えで十四歳になる渡邊美咲は、髪を娘風に編み込んで結い上げ、物憂げに頭を擡げている。

昭和二十X年。

旅に出たきりで帰って来ない叔父の部屋を片付けるのは、美咲にとってちょっとした事件だった。

三年前から和樹叔父の行方が知れない。

でもだからと言って形見分けなんて、些か気が早過ぎる。冷酷過ぎる、と美咲は思う。

一つも納得できない。

美咲は和樹叔父がまだ生きていると信じているのだから。

耳に蝉の鳴き声が遠いどこからか聞こえて来る。

なんて憎らしいのかしら。

傍で鳴いていたら叩き落してしまうのに、とばかりに美咲は日差しの向こうを睨んだ。

その姿はなんともお嬢様っぽのようで可愛らしい。

それなりに自負がある。美咲は美少女だ。

すらりと伸びた肢体を丸襟の白いブラウスに包み、濃緑のカメオのブローチを付けている。

表に四つプリーツの入った赤いスカートは、五日前に美咲が自分で拵えたものだ。

裾に入れた細かいレースが気に入っている。

雪のように白い頬っぺたは熱に当てられて幾分桜色に染まっている。

それ程化粧はしていないのに、睫毛はふさふさと長く、アーモンドのように形のいい目は、どきりとする程大きい。

その瞳は夜空を映す水面のように黒く、萌える緑が鏡のように鮮やかに映り込んでいる。

滑らかな光を湛えながら、今にも泣き出しそうな程に潤っていた。

あまりに頼りなげな自らに苛立つように――実際、親戚一同を納得させる叔父の生存に関わる材料を美咲はなんら持たない――落ち着きなく唇を小さく噛んだ。

果実のように瑞々しい唇が艶めく。

その所作は見る者が見ればまるで誘っているかのように思われた。

少女の面影はそれ程までに、女としての魅力を備えていたのだが、彼女がそれを自覚するには些か時間が必要だった。

そんな美咲は庭の奥、東側の薄暗い先を見ると切なそうに瞳を落とした。

心は別な処にある。

美咲は美咲の心の中にある景色を、少女特有の淡い幻夢のように眺め見ているのだ。

叔父の和樹が住んでいた小林家は、今朝から慌ただしい。

邸宅は代々が引き継いできた寄棟の木造家屋で、石組のなかなかに詫び寂びの利いた庭がある。

七年前から和樹はこの家で書生をしていた。

これまでもふらりと旅に出ては、しばらく帰って来ないと言うことがしばしばあった。

しかし今度は三年間音沙汰がないと言うので、渡邊と小林の家は捜索願を届け出た。

それから半年が過ぎたが和樹の行方は一向に明らかにならない。

丁度その頃、小林家の若夫婦に子ができて、人手も足らず新たな使用人が必要だと言うことになり、それでは部屋が必要だと言う話になった。

折も折、それならば和樹の物を処分致しましょうと言うことで、本日に至る。

応接間には渡邊本家と美咲の両親、そして小林家の面々が集っていた。

げびた甲高い笑い声が庭を望む美咲にまで響く。

いやらしい。

なんていやらしいの。

そう思うと同時に美咲の胸はきゅっと苦しくなる。

叔父様のことを心配しようという方は一人もいないのかしら。

なんて恥知らず、と唇を噛む。

応接間に通されるや早々に、美咲はお庭を拝見させて下さいな、と言ってその席を離れた。

美咲の心の内など知りもしない愚鈍な類と一緒に、面白くもないのに面白そうに笑ったり、口の辺りがむず痒くなるようなお世辞を言い合ったりするのが、到底耐えられなかったのだ。

美咲は逃げ隠れるようにして東へ向かって廊下を渡った。

北東の一角に六畳の部屋がある。

細くなった日が障子戸を照らしている。

ここが和樹のいた部屋だ。見覚えのある光景。

美咲は思わず涙ぐんだ。

叔父は来る日も来る日もこの部屋で物静かに書物をしていた。

大人しく、静寂を愛する人だった。その叔父がいた部屋へ続く障子戸は不思議ときらきら輝いているように見えた。

その時またも高い笑い声が美咲の耳に届いた。

その声によって和樹叔父の平安な世界が壊されていくようで、思わずぎゅっと目を閉じ、イヤイヤと首を左右に振った。

あの愚かでなにも分かっていない人たちは、もう叔父様のことなど諦めてしまっているのだ。

お可哀そうな和樹叔父様。薄情な親戚たちに見放されて、どんなにお寂しい想いをしているかしら……。

そう思いながら美咲はこっそり目尻を拭った。

叔父様の味方はもう美咲しかいないのだ、とそう自分に言い聞かせた。

美咲のほかにはもう誰も和樹の生存を信じてはいない。

何をするでもないのだが、そんな叔父への情慕と責任感から、叔父の大切にしていたものをあの愚かしい人たちから守ってやらねばという気持ちになった。

己の無力に打ちひしがれた人間が、鬱屈していた有り余るエナジィを注ぐ先を見つけたように、美咲は決心ひしとした。

そうだわ。

叔父様が戻って来られた時、書き物の資料や何かがなくなっていたらきっとお困りになるわ。

あの人たちは、叔父様の書き物を一つも認めておられなかったもの。

きっと塵と一緒に庭で焼いてしまうに違いないわ。

そんな理由を見つけて、叔父の部屋を誰よりも先に検める口実を作った。

美咲がこの部屋に入るのは、実に四年振りだ。

煌めく障子戸は、まるで別世界への入り口のように見えた。

和樹叔父の全てがここにある。そして美咲の過去がここにある。

逸る気持ちを抑えつつ息を改め、その障子に手をかけた。

埃の匂いがした。

手近な処にある積まれた資料や本は埃を払われているが、手の届かぬ高い処や狭い処は、流石に億劫と見えて埃が雪のように積もっている。

主を失った部屋は、何んとも侘びしい。

物悲しい。

和樹は十代の頃、榎本玄明と言う有名な小説家の書生をしていた。

故郷から送り出された日には、新人賞の一つや二つ獲って錦を飾ってくれるに違いない。

などと囃し立てられたものの、榎本氏の目掛けの甲斐なくちっとも芽が出ないで、暇を貰っては色んな所を歩いて回っていた。

その内榎本先生の処を辞めて、渡邊本家近くのこの小林家に厄介になった。それが七年前だ。

その時美咲はまだ六歳か七歳で、こちらも本家近くの一軒家に住んでいた。

父の仕事の都合で東京へ引越してしまう九つの年まで、美咲は叔父のいるこの家によく遊びに来たものだった。

当時の和樹は姪の目から見ても、いや町中の誰に聞いても、それは稀有な美青年だった。

渡邊家の三男で、和樹は二人の兄とは年が離れていた。

美咲がよく遊んで貰った頃、和樹は二十歳やそこらだった。

渡邊家の男はもともと背が高く体格に恵まれていたが、三男だけがどうにも病弱で、家に籠もることの多かった幼年期を過ごしたせいか、和樹は少し気の弱い文学青年に育った。

二人の兄とは違って背ばかり高い生白い体に、母親に似て鼻筋の通った優しい面立ち。

髪は少し伸ばしていて、それがまたよく似合った。

ガラス玉のように薄い茶色い目をしており、それは兄弟の中で唯一父方の祖母から受け継いでいた。

いつもどこか自信なさげで、ともすればポキリといってしまいそうな儚げな風情がある。

そんな軟弱な性質の青年であったから、年の離れた屈強な兄達に対するコンプレックスは甚だ大きかった。

高名な師の目に掛けられながらもなかなか身を立てられない、なし崩しの文筆家。

経済的にはことさら苦しかった。

それでも彼はなかなかに裕福だった実家に頼ることはしなかった。

和樹にとって、小林家で書生として働き、極稀に東京の出版社から原稿代を貰いながら、細々とした生活を続けることは、男として生を受けたことの意地のようなものだった。

母は病弱で気の弱い末っ子に何度となく家に戻って来るように勧めたのだが、和樹はどうにもうんとは言わなかった。

そんな肩身の狭い思いをしていた叔父を、美咲はことのほか慕っていた。叔父を可哀想と思っていた。

和樹の父(美咲の祖父)や兄弟(伯父と美咲の父)とその細君が、時々発作のようにどこかへ旅に出てしまう和樹のことを、瘋癲だのルンペンだのと悪くののしっても、美咲にとっては自慢の叔父様だった。

まるで絵に描いたように美しく、優しい叔父がなによりも好きだった。

ときどき和樹に色目を使って近寄って来る女がいると、美咲は幼いながらに嫉妬した。

わざと子供っぽのように二人がそういう雰囲気にならないように邪魔したものだ。

そんなことを思い出しつつ、寂しさばかりが住まう部屋を見渡した。

左右に積み重ねられた雑誌や原稿は、頑なになにも語ろうとしない。

ペン立てとインク壺の間にも空虚が漂っている。

箪笥の上にも古本や古雑誌が。

それが、と言うよりかそればかりが。

唯一の装飾品らしき五色の花瓶は、うるおいを久しく失っている。

何んとも空しい。

障子を開ける前に感じたあのきらきらとしたものはどこへ行ってしまったのだろう。

埃を気にしながら、叔父の使っていた文机の前に置かれた赤銅色の座布団に座った。

そのひやりとした感触を感じた途端、急に胸が苦しくなった。

この部屋を訪ねると必ず、和樹叔父は藍色の着物を少し着崩してここで何か書き物をしていた。

その隣に腰を下ろして、美咲が何を書いてるのと尋ねると、いつも苦笑いを浮かべていた。

叔父の書いた作品が有名になることはなかった。

そればかりか、自分の書いた書き物が文芸雑誌や同人誌に載っても、幼い美咲に読ませるのをひどく渋った。

和樹がいない時こっそりと読んでみたことがある。

覚えているのは何でもないような男女恋慕の話だった。

美咲が些かぎょっくりとしたのはそこに描かれていた官能的な成行きだったが、その当時幼い美咲がようよう理解するには至らなかった。

探せばその冊子もどこぞから見つかるだろう。

その時解らなかった内容が、今の美咲にはもう少しばかり理解できるように思われた。

只今は、そんなことはどうでもよく、積み重ねられた古紙の山から探す気にはならなかった。

美咲はここへ来てみて思う。

和樹叔父がいない。

いない。

いないのだ……。

その事実がゆるゆると、しかし確実に美咲の胸を締め付けた。

――美咲は信じない。

美咲は父様や母様のように……、伯父様たちのようには諦められない。

あの優しくて美しくて健気でいらした叔父様がいなくなってしまったなんて。

美咲は信じない……。

……まさか、まさか死んでしまったなんて……信じられるわけがない……。

蝉の鳴き声を背に、涼しい座布団の上でひしと握り拳を作っていた。

気がつくと、視界は涙で霞んでいた。

ぽつんと小さな音を立てて雫が文机に跡を付けた。

それがまるで合図だったかのように、美咲の目の前に和樹叔父との想い出が噴き出すように思い出された。

ありありと和樹叔父の顔が、声が、匂いが、感触が浮かんでくるようだった。

その感覚に、美咲の身体中は震えるように疼いた。

美咲は和樹に恋をしていたのだ。

胸の中が悶えるようにうねった。

想い出が蘇る。

美咲ははっきり記憶している。

和樹叔父は美咲をうんと可愛がってくれた。

あの時も、この地味な部屋の前廊下から庭を眺めて、美咲は和樹と並んで座っていた。

その愛くるしい容貌から美咲は小林の家の者に可愛がられた。

小林家に行く度に、お菓子を和樹と二人分用意してもらい、日の陰った静かなその庭先で、ゆっくりお茶を飲むのが和樹も美咲も好きだったのだ。

美咲が記憶しているその日は、雪が一尺程積った大変寒い日で、淹れたてのお茶はこの部屋の前に運んで来られるまでにすっかりぬるくなっていたのを覚えている。

「寒いの」と言った美咲を、和樹は自分の懐に包むようにして抱いてくれた。

ぬるくなったお茶を両手で抱えてちびちびと飲みつつ、和樹叔父のぬくもりの中でどこか悦に酔っていた。

美しい叔父を独り占めしている自分に酔っていたのだ。

渡邊の本家には美咲の五つ上と三つ上に男児がいたが、照れ隠しか好意の裏返しか美咲をからかっては泣かせるばかりだった。

一方の和樹はそんな粗野な従兄達と違って美咲を守ってくれる兄のようだった。

しかも美咲にはこの上なく優しく甘かった。

美咲の我がままも笑って許してくれた。

和樹は若く美しく、そして美咲のどんな願いも聞いてくれた。

そんな麗しい叔父を従順にして独り占めできるのは自分だけだ。

そう思うと、幼いながらにいつも嬉しくて堪らなかった。

和樹叔父は言った。

「美咲ちゃんは大きくなったら飛び切りの美人になるよ」

「ほんと?」

叔父の腕の中で上体を捻って和樹を仰ぎ見た。

美咲の頬と鼻先は寒さで朱に染まっていた。

叔父は明るい茶色の瞳を優しく細め、互いの吐く息は幻想的にたゆたって消えていく。

日陰の侘しい雪の庭は、まるで音を失ったようにシンとしていた。

「美咲ちゃんの唇はさくらんぼうのように可愛いもの」

美咲の唇に和樹が人差し指をそっと押しつけた。

その瞬間、美咲は叔父に恋をしたのだ。

それは秘密の出来事だった。

今まで誰にも話したことはない。

何度となくそのときのことを振り返ってみたが、どうして叔父がそんな事をしたのか分からない。

叔父は明るい目をしていた。

美咲の執心を知っていてからかったのだろうか。

容姿に恵まれてはいたが、意志薄弱と兄たちへの劣等感のせいか叔父がプレイボウイだったという記憶はない。

何度思い返してみてもわからない。

わからないが、そのとき寒くてよかったと思う。

どんなに顔や耳が赤くても、不自然ではなかったから。

同じ血族同士、美咲と和樹が結ばれることはない。

そんなことは知っている。

ませた子供だと思われるのが美咲は無性に嫌だった。

そんなのはいやらしい。

可愛くない。

単なる親しい姪と叔父のままでいたい。

腕の中で包まれるように大切にされるのは、姪であるからなのだ。

悟られるにはあまりに恥ずかしく、苛立たしかった。

それでも美咲の身体を抱いていた和樹叔父の腕は、美咲の速くなった胸の鼓動を感じていたかも知れない。

あの時どれほど美咲が耳を熱くしていたかを、和樹は知っていたかもしれない。

そう思い返すと、叔父のいないその部屋で美咲は一人頬を赤らめてしまう。

埃っぽいこの部屋で美咲を見ているものなど一つもないのに、そんな想い出に耽る美咲には、なんとなく居住まいが悪かった。

さらに言えば誰に見られたところで美咲の想いなどなにもわかりっこないのに、年頃の娘が持つ特有の自意識が羞恥を激しく掻き立てる。

美咲は手をやっては頬に残った涙と火照りを抑えた。

指に伝わる温度はもはや熱病ではないかと自分でさえもびっくりするほどに熱かった。

ふと、美咲の肘が不注意に冊子の一山を突いてしまった。

あっと思った瞬間、埃がもうもうと舞い上がった。見る間に原稿用紙やらノオトやらが崩れて広がった。

想い出から引き戻されて、慌ててそれらを拾い集めだした。

――嗚呼、美咲はなにをしてるのかしら……。

自分を俯瞰してみてまた恥じる。

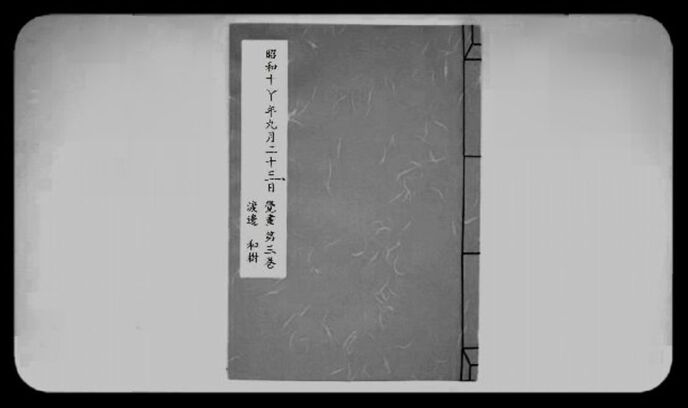

ばさばさと埃を立てながら原稿やらノオトやらを集めている内に、美咲の目に気になるものが留まった。

一冊のノオトだった。

手に取った時、美咲の胸はどきんとする。

見覚えのある表紙だった。

いつだったか、美咲はこの表紙に日付を書いている和樹を驚かそうとして、忍び足で背後まで寄って行って、声をかけたのだ。

案の定和樹は驚いて、この三の字の一番下の線が妙に間延びしてしまったのだ。

美咲のいたずらに和樹は笑っていた。まるで昨日のことのように鮮やかに思い出される。

突如、美咲の両目から、洪水のように涙が溢れ出した。

淡い意識は流されるように一色に染まる。それはどうしようも止められはしなかった。

――嗚呼、叔父様、叔父様――。

どうか美咲にお便りを送って下さい。

一言無事であると、おっしゃって下さい――。

そうしたら美咲はどんなに安心できることでしょう。

こんなに苦しい想いをしないですむでしょう…………。

叔父様はひどい。

ひどい人……。

美咲にこんな思いをさせて平気でいらっしゃるの?

美咲は今叔父様からどこそこにいるとお手紙が来たなら、すぐにでも飛んで行きたい。

そうして美咲は叔父様に抗議するのだわ。

美咲がどんなに辛く寂しい想いをしたのか、どんなに叔父様を想って涙を流したのか……。

叔父様はきっといつものように気の弱い様子で優しそうに笑って、それで美咲を慰めるのだわ。

昔のように抱きしめてくれなくちゃ、美咲は許さない……。

きっと許さないんだから……。

美咲は泣いた。

突っ伏して気が治まるまで、さめざめと泣いた。

離れた場所にはあの鈍感な人達がいるのだから、美咲は声を上げて泣くことはできない。

美咲はそんな自分をなんて可哀想なのだろうと思った。

涙の受け皿になったノオトに丸い染みがぽつぽつできていた。

気持ちが落ち着いたあと、ようやく細い指先で涙を拭った。

滲んでしまった表紙をハンケチで丁寧に拭いて、それから息を吐いた。

なんだかとても遠くに来てしまったような気がする。

こんな惨めに泣いたせいだろうか。

ノオトを見下ろした。

この中身を美咲は知らない。

叔父はどんな書き物も進んで読ませようとはしなかったから。

半ばぼんやりとしたまま、美咲はその掟を破ってみたくなった。

静かに指をかけ、ノオトを開いた。

なんだかあのとき読んだ官能小説のように暴かれたことのない秘密を覗き見るような、どきまぎとしたものがある。

壱頁目。

叔父の几帳面な、そしてどこか神経質そうな細い字で四つの題が書かれている。覚書の題名のようだ。

そのノオトと一緒に部屋を出て、叔父とよく座っていた廊下に腰かけた。

脚を庭に投げ出すと、日陰の涼しい風が脚の間を抜けてゆく。

届かなくなって久しい手紙の代わりに、和樹からこのノオトを与えられたような気がした。

細い文字が恋文のように愛おしくて、思わず指でなぞった。

薫風が渡るその場所で、美咲は次の頁を開く。

山裾のこの町は鳥の鳴き声が近い。

青々と茂るイチョウの葉が目に明るく、強めの風は碧色の息を吹いては縁側を突き抜けてゆく。

さもしげにうなじの辺りを通っては、後れ毛と一緒に汗を少し乾かしていく。

日蔭は幾許か涼しいのだが、それでも今日はちょっと暑過ぎる。

美咲は、ちっとも面白くない。

数えで十四歳になる渡邊美咲は、髪を娘風に編み込んで結い上げ、物憂げに頭を擡げている。

昭和二十X年。

旅に出たきりで帰って来ない叔父の部屋を片付けるのは、美咲にとってちょっとした事件だった。

三年前から和樹叔父の行方が知れない。

でもだからと言って形見分けなんて、些か気が早過ぎる。冷酷過ぎる、と美咲は思う。

一つも納得できない。

美咲は和樹叔父がまだ生きていると信じているのだから。

耳に蝉の鳴き声が遠いどこからか聞こえて来る。

なんて憎らしいのかしら。

傍で鳴いていたら叩き落してしまうのに、とばかりに美咲は日差しの向こうを睨んだ。

その姿はなんともお嬢様っぽのようで可愛らしい。

それなりに自負がある。美咲は美少女だ。

すらりと伸びた肢体を丸襟の白いブラウスに包み、濃緑のカメオのブローチを付けている。

表に四つプリーツの入った赤いスカートは、五日前に美咲が自分で拵えたものだ。

裾に入れた細かいレースが気に入っている。

雪のように白い頬っぺたは熱に当てられて幾分桜色に染まっている。

それ程化粧はしていないのに、睫毛はふさふさと長く、アーモンドのように形のいい目は、どきりとする程大きい。

その瞳は夜空を映す水面のように黒く、萌える緑が鏡のように鮮やかに映り込んでいる。

滑らかな光を湛えながら、今にも泣き出しそうな程に潤っていた。

あまりに頼りなげな自らに苛立つように――実際、親戚一同を納得させる叔父の生存に関わる材料を美咲はなんら持たない――落ち着きなく唇を小さく噛んだ。

果実のように瑞々しい唇が艶めく。

その所作は見る者が見ればまるで誘っているかのように思われた。

少女の面影はそれ程までに、女としての魅力を備えていたのだが、彼女がそれを自覚するには些か時間が必要だった。

そんな美咲は庭の奥、東側の薄暗い先を見ると切なそうに瞳を落とした。

心は別な処にある。

美咲は美咲の心の中にある景色を、少女特有の淡い幻夢のように眺め見ているのだ。

叔父の和樹が住んでいた小林家は、今朝から慌ただしい。

邸宅は代々が引き継いできた寄棟の木造家屋で、石組のなかなかに詫び寂びの利いた庭がある。

七年前から和樹はこの家で書生をしていた。

これまでもふらりと旅に出ては、しばらく帰って来ないと言うことがしばしばあった。

しかし今度は三年間音沙汰がないと言うので、渡邊と小林の家は捜索願を届け出た。

それから半年が過ぎたが和樹の行方は一向に明らかにならない。

丁度その頃、小林家の若夫婦に子ができて、人手も足らず新たな使用人が必要だと言うことになり、それでは部屋が必要だと言う話になった。

折も折、それならば和樹の物を処分致しましょうと言うことで、本日に至る。

応接間には渡邊本家と美咲の両親、そして小林家の面々が集っていた。

げびた甲高い笑い声が庭を望む美咲にまで響く。

いやらしい。

なんていやらしいの。

そう思うと同時に美咲の胸はきゅっと苦しくなる。

叔父様のことを心配しようという方は一人もいないのかしら。

なんて恥知らず、と唇を噛む。

応接間に通されるや早々に、美咲はお庭を拝見させて下さいな、と言ってその席を離れた。

美咲の心の内など知りもしない愚鈍な類と一緒に、面白くもないのに面白そうに笑ったり、口の辺りがむず痒くなるようなお世辞を言い合ったりするのが、到底耐えられなかったのだ。

美咲は逃げ隠れるようにして東へ向かって廊下を渡った。

北東の一角に六畳の部屋がある。

細くなった日が障子戸を照らしている。

ここが和樹のいた部屋だ。見覚えのある光景。

美咲は思わず涙ぐんだ。

叔父は来る日も来る日もこの部屋で物静かに書物をしていた。

大人しく、静寂を愛する人だった。その叔父がいた部屋へ続く障子戸は不思議ときらきら輝いているように見えた。

その時またも高い笑い声が美咲の耳に届いた。

その声によって和樹叔父の平安な世界が壊されていくようで、思わずぎゅっと目を閉じ、イヤイヤと首を左右に振った。

あの愚かでなにも分かっていない人たちは、もう叔父様のことなど諦めてしまっているのだ。

お可哀そうな和樹叔父様。薄情な親戚たちに見放されて、どんなにお寂しい想いをしているかしら……。

そう思いながら美咲はこっそり目尻を拭った。

叔父様の味方はもう美咲しかいないのだ、とそう自分に言い聞かせた。

美咲のほかにはもう誰も和樹の生存を信じてはいない。

何をするでもないのだが、そんな叔父への情慕と責任感から、叔父の大切にしていたものをあの愚かしい人たちから守ってやらねばという気持ちになった。

己の無力に打ちひしがれた人間が、鬱屈していた有り余るエナジィを注ぐ先を見つけたように、美咲は決心ひしとした。

そうだわ。

叔父様が戻って来られた時、書き物の資料や何かがなくなっていたらきっとお困りになるわ。

あの人たちは、叔父様の書き物を一つも認めておられなかったもの。

きっと塵と一緒に庭で焼いてしまうに違いないわ。

そんな理由を見つけて、叔父の部屋を誰よりも先に検める口実を作った。

美咲がこの部屋に入るのは、実に四年振りだ。

煌めく障子戸は、まるで別世界への入り口のように見えた。

和樹叔父の全てがここにある。そして美咲の過去がここにある。

逸る気持ちを抑えつつ息を改め、その障子に手をかけた。

埃の匂いがした。

手近な処にある積まれた資料や本は埃を払われているが、手の届かぬ高い処や狭い処は、流石に億劫と見えて埃が雪のように積もっている。

主を失った部屋は、何んとも侘びしい。

物悲しい。

和樹は十代の頃、榎本玄明と言う有名な小説家の書生をしていた。

故郷から送り出された日には、新人賞の一つや二つ獲って錦を飾ってくれるに違いない。

などと囃し立てられたものの、榎本氏の目掛けの甲斐なくちっとも芽が出ないで、暇を貰っては色んな所を歩いて回っていた。

その内榎本先生の処を辞めて、渡邊本家近くのこの小林家に厄介になった。それが七年前だ。

その時美咲はまだ六歳か七歳で、こちらも本家近くの一軒家に住んでいた。

父の仕事の都合で東京へ引越してしまう九つの年まで、美咲は叔父のいるこの家によく遊びに来たものだった。

当時の和樹は姪の目から見ても、いや町中の誰に聞いても、それは稀有な美青年だった。

渡邊家の三男で、和樹は二人の兄とは年が離れていた。

美咲がよく遊んで貰った頃、和樹は二十歳やそこらだった。

渡邊家の男はもともと背が高く体格に恵まれていたが、三男だけがどうにも病弱で、家に籠もることの多かった幼年期を過ごしたせいか、和樹は少し気の弱い文学青年に育った。

二人の兄とは違って背ばかり高い生白い体に、母親に似て鼻筋の通った優しい面立ち。

髪は少し伸ばしていて、それがまたよく似合った。

ガラス玉のように薄い茶色い目をしており、それは兄弟の中で唯一父方の祖母から受け継いでいた。

いつもどこか自信なさげで、ともすればポキリといってしまいそうな儚げな風情がある。

そんな軟弱な性質の青年であったから、年の離れた屈強な兄達に対するコンプレックスは甚だ大きかった。

高名な師の目に掛けられながらもなかなか身を立てられない、なし崩しの文筆家。

経済的にはことさら苦しかった。

それでも彼はなかなかに裕福だった実家に頼ることはしなかった。

和樹にとって、小林家で書生として働き、極稀に東京の出版社から原稿代を貰いながら、細々とした生活を続けることは、男として生を受けたことの意地のようなものだった。

母は病弱で気の弱い末っ子に何度となく家に戻って来るように勧めたのだが、和樹はどうにもうんとは言わなかった。

そんな肩身の狭い思いをしていた叔父を、美咲はことのほか慕っていた。叔父を可哀想と思っていた。

和樹の父(美咲の祖父)や兄弟(伯父と美咲の父)とその細君が、時々発作のようにどこかへ旅に出てしまう和樹のことを、瘋癲だのルンペンだのと悪くののしっても、美咲にとっては自慢の叔父様だった。

まるで絵に描いたように美しく、優しい叔父がなによりも好きだった。

ときどき和樹に色目を使って近寄って来る女がいると、美咲は幼いながらに嫉妬した。

わざと子供っぽのように二人がそういう雰囲気にならないように邪魔したものだ。

そんなことを思い出しつつ、寂しさばかりが住まう部屋を見渡した。

左右に積み重ねられた雑誌や原稿は、頑なになにも語ろうとしない。

ペン立てとインク壺の間にも空虚が漂っている。

箪笥の上にも古本や古雑誌が。

それが、と言うよりかそればかりが。

唯一の装飾品らしき五色の花瓶は、うるおいを久しく失っている。

何んとも空しい。

障子を開ける前に感じたあのきらきらとしたものはどこへ行ってしまったのだろう。

埃を気にしながら、叔父の使っていた文机の前に置かれた赤銅色の座布団に座った。

そのひやりとした感触を感じた途端、急に胸が苦しくなった。

この部屋を訪ねると必ず、和樹叔父は藍色の着物を少し着崩してここで何か書き物をしていた。

その隣に腰を下ろして、美咲が何を書いてるのと尋ねると、いつも苦笑いを浮かべていた。

叔父の書いた作品が有名になることはなかった。

そればかりか、自分の書いた書き物が文芸雑誌や同人誌に載っても、幼い美咲に読ませるのをひどく渋った。

和樹がいない時こっそりと読んでみたことがある。

覚えているのは何でもないような男女恋慕の話だった。

美咲が些かぎょっくりとしたのはそこに描かれていた官能的な成行きだったが、その当時幼い美咲がようよう理解するには至らなかった。

探せばその冊子もどこぞから見つかるだろう。

その時解らなかった内容が、今の美咲にはもう少しばかり理解できるように思われた。

只今は、そんなことはどうでもよく、積み重ねられた古紙の山から探す気にはならなかった。

美咲はここへ来てみて思う。

和樹叔父がいない。

いない。

いないのだ……。

その事実がゆるゆると、しかし確実に美咲の胸を締め付けた。

――美咲は信じない。

美咲は父様や母様のように……、伯父様たちのようには諦められない。

あの優しくて美しくて健気でいらした叔父様がいなくなってしまったなんて。

美咲は信じない……。

……まさか、まさか死んでしまったなんて……信じられるわけがない……。

蝉の鳴き声を背に、涼しい座布団の上でひしと握り拳を作っていた。

気がつくと、視界は涙で霞んでいた。

ぽつんと小さな音を立てて雫が文机に跡を付けた。

それがまるで合図だったかのように、美咲の目の前に和樹叔父との想い出が噴き出すように思い出された。

ありありと和樹叔父の顔が、声が、匂いが、感触が浮かんでくるようだった。

その感覚に、美咲の身体中は震えるように疼いた。

美咲は和樹に恋をしていたのだ。

胸の中が悶えるようにうねった。

想い出が蘇る。

美咲ははっきり記憶している。

和樹叔父は美咲をうんと可愛がってくれた。

あの時も、この地味な部屋の前廊下から庭を眺めて、美咲は和樹と並んで座っていた。

その愛くるしい容貌から美咲は小林の家の者に可愛がられた。

小林家に行く度に、お菓子を和樹と二人分用意してもらい、日の陰った静かなその庭先で、ゆっくりお茶を飲むのが和樹も美咲も好きだったのだ。

美咲が記憶しているその日は、雪が一尺程積った大変寒い日で、淹れたてのお茶はこの部屋の前に運んで来られるまでにすっかりぬるくなっていたのを覚えている。

「寒いの」と言った美咲を、和樹は自分の懐に包むようにして抱いてくれた。

ぬるくなったお茶を両手で抱えてちびちびと飲みつつ、和樹叔父のぬくもりの中でどこか悦に酔っていた。

美しい叔父を独り占めしている自分に酔っていたのだ。

渡邊の本家には美咲の五つ上と三つ上に男児がいたが、照れ隠しか好意の裏返しか美咲をからかっては泣かせるばかりだった。

一方の和樹はそんな粗野な従兄達と違って美咲を守ってくれる兄のようだった。

しかも美咲にはこの上なく優しく甘かった。

美咲の我がままも笑って許してくれた。

和樹は若く美しく、そして美咲のどんな願いも聞いてくれた。

そんな麗しい叔父を従順にして独り占めできるのは自分だけだ。

そう思うと、幼いながらにいつも嬉しくて堪らなかった。

和樹叔父は言った。

「美咲ちゃんは大きくなったら飛び切りの美人になるよ」

「ほんと?」

叔父の腕の中で上体を捻って和樹を仰ぎ見た。

美咲の頬と鼻先は寒さで朱に染まっていた。

叔父は明るい茶色の瞳を優しく細め、互いの吐く息は幻想的にたゆたって消えていく。

日陰の侘しい雪の庭は、まるで音を失ったようにシンとしていた。

「美咲ちゃんの唇はさくらんぼうのように可愛いもの」

美咲の唇に和樹が人差し指をそっと押しつけた。

その瞬間、美咲は叔父に恋をしたのだ。

それは秘密の出来事だった。

今まで誰にも話したことはない。

何度となくそのときのことを振り返ってみたが、どうして叔父がそんな事をしたのか分からない。

叔父は明るい目をしていた。

美咲の執心を知っていてからかったのだろうか。

容姿に恵まれてはいたが、意志薄弱と兄たちへの劣等感のせいか叔父がプレイボウイだったという記憶はない。

何度思い返してみてもわからない。

わからないが、そのとき寒くてよかったと思う。

どんなに顔や耳が赤くても、不自然ではなかったから。

同じ血族同士、美咲と和樹が結ばれることはない。

そんなことは知っている。

ませた子供だと思われるのが美咲は無性に嫌だった。

そんなのはいやらしい。

可愛くない。

単なる親しい姪と叔父のままでいたい。

腕の中で包まれるように大切にされるのは、姪であるからなのだ。

悟られるにはあまりに恥ずかしく、苛立たしかった。

それでも美咲の身体を抱いていた和樹叔父の腕は、美咲の速くなった胸の鼓動を感じていたかも知れない。

あの時どれほど美咲が耳を熱くしていたかを、和樹は知っていたかもしれない。

そう思い返すと、叔父のいないその部屋で美咲は一人頬を赤らめてしまう。

埃っぽいこの部屋で美咲を見ているものなど一つもないのに、そんな想い出に耽る美咲には、なんとなく居住まいが悪かった。

さらに言えば誰に見られたところで美咲の想いなどなにもわかりっこないのに、年頃の娘が持つ特有の自意識が羞恥を激しく掻き立てる。

美咲は手をやっては頬に残った涙と火照りを抑えた。

指に伝わる温度はもはや熱病ではないかと自分でさえもびっくりするほどに熱かった。

ふと、美咲の肘が不注意に冊子の一山を突いてしまった。

あっと思った瞬間、埃がもうもうと舞い上がった。見る間に原稿用紙やらノオトやらが崩れて広がった。

想い出から引き戻されて、慌ててそれらを拾い集めだした。

――嗚呼、美咲はなにをしてるのかしら……。

自分を俯瞰してみてまた恥じる。

ばさばさと埃を立てながら原稿やらノオトやらを集めている内に、美咲の目に気になるものが留まった。

一冊のノオトだった。

手に取った時、美咲の胸はどきんとする。

見覚えのある表紙だった。

いつだったか、美咲はこの表紙に日付を書いている和樹を驚かそうとして、忍び足で背後まで寄って行って、声をかけたのだ。

案の定和樹は驚いて、この三の字の一番下の線が妙に間延びしてしまったのだ。

美咲のいたずらに和樹は笑っていた。まるで昨日のことのように鮮やかに思い出される。

突如、美咲の両目から、洪水のように涙が溢れ出した。

淡い意識は流されるように一色に染まる。それはどうしようも止められはしなかった。

――嗚呼、叔父様、叔父様――。

どうか美咲にお便りを送って下さい。

一言無事であると、おっしゃって下さい――。

そうしたら美咲はどんなに安心できることでしょう。

こんなに苦しい想いをしないですむでしょう…………。

叔父様はひどい。

ひどい人……。

美咲にこんな思いをさせて平気でいらっしゃるの?

美咲は今叔父様からどこそこにいるとお手紙が来たなら、すぐにでも飛んで行きたい。

そうして美咲は叔父様に抗議するのだわ。

美咲がどんなに辛く寂しい想いをしたのか、どんなに叔父様を想って涙を流したのか……。

叔父様はきっといつものように気の弱い様子で優しそうに笑って、それで美咲を慰めるのだわ。

昔のように抱きしめてくれなくちゃ、美咲は許さない……。

きっと許さないんだから……。

美咲は泣いた。

突っ伏して気が治まるまで、さめざめと泣いた。

離れた場所にはあの鈍感な人達がいるのだから、美咲は声を上げて泣くことはできない。

美咲はそんな自分をなんて可哀想なのだろうと思った。

涙の受け皿になったノオトに丸い染みがぽつぽつできていた。

気持ちが落ち着いたあと、ようやく細い指先で涙を拭った。

滲んでしまった表紙をハンケチで丁寧に拭いて、それから息を吐いた。

なんだかとても遠くに来てしまったような気がする。

こんな惨めに泣いたせいだろうか。

ノオトを見下ろした。

この中身を美咲は知らない。

叔父はどんな書き物も進んで読ませようとはしなかったから。

半ばぼんやりとしたまま、美咲はその掟を破ってみたくなった。

静かに指をかけ、ノオトを開いた。

なんだかあのとき読んだ官能小説のように暴かれたことのない秘密を覗き見るような、どきまぎとしたものがある。

壱頁目。

叔父の几帳面な、そしてどこか神経質そうな細い字で四つの題が書かれている。覚書の題名のようだ。

そのノオトと一緒に部屋を出て、叔父とよく座っていた廊下に腰かけた。

脚を庭に投げ出すと、日陰の涼しい風が脚の間を抜けてゆく。

届かなくなって久しい手紙の代わりに、和樹からこのノオトを与えられたような気がした。

細い文字が恋文のように愛おしくて、思わず指でなぞった。

薫風が渡るその場所で、美咲は次の頁を開く。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

天才天然天使様こと『三天美女』の汐崎真凜に勝手に婚姻届を出され、いつの間にか天使の旦那になったのだが...。【動画投稿】

田中又雄

恋愛

18の誕生日を迎えたその翌日のこと。

俺は分籍届を出すべく役所に来ていた...のだが。

「えっと...結論から申し上げますと...こちらの手続きは不要ですね」「...え?どういうことですか?」「昨日、婚姻届を出されているので親御様とは別の戸籍が作られていますので...」「...はい?」

そうやら俺は知らないうちに結婚していたようだった。

「あの...相手の人の名前は?」

「...汐崎真凛様...という方ですね」

その名前には心当たりがあった。

天才的な頭脳、マイペースで天然な性格、天使のような見た目から『三天美女』なんて呼ばれているうちの高校のアイドル的存在。

こうして俺は天使との-1日婚がスタートしたのだった。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

ちょっと大人な体験談はこちらです

神崎未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な体験談です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる