1 / 2

壱之巻 怪奇!闇夜の墓堀人

しおりを挟む

天正十六年、正史であれば七月八日(1588年8月29日)に豊臣秀吉によって刀狩りが行われたこの年…

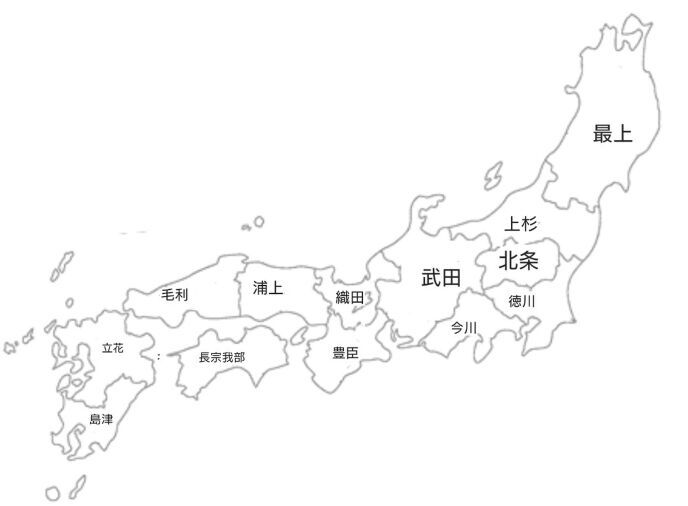

織田信長が帰還するなど正史とは異なる流れを持つこちらの歴史でも、天正十六年七月八日に、織田・豊臣・浦上・毛利・立花・今川の領地で行われていた。

こちらの歴史の刀狩りの3ヶ条は以下のようになっていた。

・第1条 百姓が刀・脇差・弓・槍・鉄砲などの武器を持つことを固く禁じる。よけいな武器をもって年貢を怠ったり、一揆をおこしたりして役人の言うことを聞かない者は罰する。

・第2条 取り上げた武器は、近年頻出している魔物退治に使用する。そうすれば、百姓は魔物から救われる。

・第3条 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。

よって、こちらの歴史では、京都の方広寺の大仏の造立に使用される事は無かった。

これまで、靱(ウツボ)・猿(マシラ)・鼬(イタチ)・猫(ネコ)・梟(フクロウ)・鯰(ナマズ)・海月(クラゲ)といった魔身血社の魔物たちを倒してきた鬼こと赤井義朝と、その鬼を追う若き侍の赤井義経と忍者の風であったが、前年から不穏な空気が流れていた。

これまで倒してきた魔物たちの墓を雷の降る夜に掘り返す黒装束の男が現れたという報告が日の本各地で入っていた。

かの事件により既に知り合っていた豊臣秀吉や織田信長の協力により、鬼の大剣に変わる武器が作り上げられようとしていた。

同時に、その闇夜の墓堀人と名付けられた犯人とその目的を探る必要があった。

魔身血社の魔物の墓のうち、掘り返されていないのは、天正六年に日向の高城川で倒された鼬(イタチ)の墓と、天正十年に近江の山中で倒された梟(フクロウ)の墓のみ…

他の五つの墓は既に掘り返された後だった。

鬼が、九州へ向かったという報告を受け、赤井義経はあえて、近江の梟(フクロウ)の墓に向かった。

これまで犯人があまりにも順調に事を運んでいることから、どこかで情報が漏れていると踏んだ赤井義経は、相棒の風にも伝えず、一人、犯人が来るのを待っていた。

***

雷鳴が鳴り響く嵐の夜…

以前、風から教わった通り、地面に半身を埋め木葉や枯れ木で身を覆い熱が外に逃げるのを防ぎ、静かに息を殺していた赤井義経の前に、遂に犯人が現れた。

黒装束ではっきりとしないが、稲光の中でも墓を掘り返すのが判る…

闇夜の墓堀人に違いない…

闇夜の墓堀人は、ある程度墓を掘り返すと、そこに刀を突き刺した。

刀に向かって雷が降り注いでくる…

何か嫌な予感を感じた赤井義経は、立花宗茂より借りていた雷切丸により雷を一刀両断した。

「何奴!?」

闇夜の墓堀人が辺りを見渡す。

「それはこちらの台詞…拙者たちが倒した者たち…いくら魔物とはいえ、死者を愚弄するなどあってはならぬ!」

雷切丸に稲光が反射し、闇夜の墓堀人を照らした。

そこにいたのは、鴉(カラス)の顔をした魔物だった。

「やはり魔物…」

「我々、魔身血社を見くびられては困るな…死後も組織のために働くのは当然だ…」

「抜かせ!」

鴉の魔物は、翼を拡げ逃げようとするが、赤井義経は、嵐の中、周辺の木々を利用しそれを追う。

闇夜の戦いは、猫(ネコ)の魔物から逃げる際に…足場の悪い場所の戦いは、鯰(ナマズ)の魔物と対峙した際に…飛行する相手の対処は、梟(フクロウ)との対決でそれぞれ学んでいた。

赤井義経は、素早い動きで鴉の魔物の上をとると、背中に向かって雷切丸を突き刺した。

鴉の魔物は、ぐるぐると旋回しながら堕ちていった。

安心したのも束の間、赤井義経は、異様な視線を感じた。

一度感じた事のある視線…それは猫(ネコ)の魔物の巨大な光る目玉によるものだった。

「ニャア!」

一度は鬼によって倒されたはずの猫(ネコ)の魔物が再び赤井義経を追う。

驚く間もなく、赤井義経は梟(フクロウ)の墓の前に立つ海月(クラゲ)の魔物を発見する。

海月(クラゲ)の魔物の能力は、電気操作…

海月(クラゲ)の魔物が一瞬光ったかと思った次の瞬間、梟(フクロウ)の魔物は復活していた。

さらに次の瞬間、堕ちていた鴉(カラス)の魔物に雷が堕ちる。

立ち上がった鴉(カラス)の魔物と梟(フクロウ)の魔物…

赤井義経は、まずは刀を取り返そうと鴉(カラス)の魔物に近こうとするも、鴉(カラス)の魔物と梟(フクロウ)の魔物の起こした突風により、その身を飛ばされ意識を失ってしまった。

織田信長が帰還するなど正史とは異なる流れを持つこちらの歴史でも、天正十六年七月八日に、織田・豊臣・浦上・毛利・立花・今川の領地で行われていた。

こちらの歴史の刀狩りの3ヶ条は以下のようになっていた。

・第1条 百姓が刀・脇差・弓・槍・鉄砲などの武器を持つことを固く禁じる。よけいな武器をもって年貢を怠ったり、一揆をおこしたりして役人の言うことを聞かない者は罰する。

・第2条 取り上げた武器は、近年頻出している魔物退治に使用する。そうすれば、百姓は魔物から救われる。

・第3条 百姓は農具だけを持って耕作に励めば、子孫代々まで無事に暮せる。

よって、こちらの歴史では、京都の方広寺の大仏の造立に使用される事は無かった。

これまで、靱(ウツボ)・猿(マシラ)・鼬(イタチ)・猫(ネコ)・梟(フクロウ)・鯰(ナマズ)・海月(クラゲ)といった魔身血社の魔物たちを倒してきた鬼こと赤井義朝と、その鬼を追う若き侍の赤井義経と忍者の風であったが、前年から不穏な空気が流れていた。

これまで倒してきた魔物たちの墓を雷の降る夜に掘り返す黒装束の男が現れたという報告が日の本各地で入っていた。

かの事件により既に知り合っていた豊臣秀吉や織田信長の協力により、鬼の大剣に変わる武器が作り上げられようとしていた。

同時に、その闇夜の墓堀人と名付けられた犯人とその目的を探る必要があった。

魔身血社の魔物の墓のうち、掘り返されていないのは、天正六年に日向の高城川で倒された鼬(イタチ)の墓と、天正十年に近江の山中で倒された梟(フクロウ)の墓のみ…

他の五つの墓は既に掘り返された後だった。

鬼が、九州へ向かったという報告を受け、赤井義経はあえて、近江の梟(フクロウ)の墓に向かった。

これまで犯人があまりにも順調に事を運んでいることから、どこかで情報が漏れていると踏んだ赤井義経は、相棒の風にも伝えず、一人、犯人が来るのを待っていた。

***

雷鳴が鳴り響く嵐の夜…

以前、風から教わった通り、地面に半身を埋め木葉や枯れ木で身を覆い熱が外に逃げるのを防ぎ、静かに息を殺していた赤井義経の前に、遂に犯人が現れた。

黒装束ではっきりとしないが、稲光の中でも墓を掘り返すのが判る…

闇夜の墓堀人に違いない…

闇夜の墓堀人は、ある程度墓を掘り返すと、そこに刀を突き刺した。

刀に向かって雷が降り注いでくる…

何か嫌な予感を感じた赤井義経は、立花宗茂より借りていた雷切丸により雷を一刀両断した。

「何奴!?」

闇夜の墓堀人が辺りを見渡す。

「それはこちらの台詞…拙者たちが倒した者たち…いくら魔物とはいえ、死者を愚弄するなどあってはならぬ!」

雷切丸に稲光が反射し、闇夜の墓堀人を照らした。

そこにいたのは、鴉(カラス)の顔をした魔物だった。

「やはり魔物…」

「我々、魔身血社を見くびられては困るな…死後も組織のために働くのは当然だ…」

「抜かせ!」

鴉の魔物は、翼を拡げ逃げようとするが、赤井義経は、嵐の中、周辺の木々を利用しそれを追う。

闇夜の戦いは、猫(ネコ)の魔物から逃げる際に…足場の悪い場所の戦いは、鯰(ナマズ)の魔物と対峙した際に…飛行する相手の対処は、梟(フクロウ)との対決でそれぞれ学んでいた。

赤井義経は、素早い動きで鴉の魔物の上をとると、背中に向かって雷切丸を突き刺した。

鴉の魔物は、ぐるぐると旋回しながら堕ちていった。

安心したのも束の間、赤井義経は、異様な視線を感じた。

一度感じた事のある視線…それは猫(ネコ)の魔物の巨大な光る目玉によるものだった。

「ニャア!」

一度は鬼によって倒されたはずの猫(ネコ)の魔物が再び赤井義経を追う。

驚く間もなく、赤井義経は梟(フクロウ)の墓の前に立つ海月(クラゲ)の魔物を発見する。

海月(クラゲ)の魔物の能力は、電気操作…

海月(クラゲ)の魔物が一瞬光ったかと思った次の瞬間、梟(フクロウ)の魔物は復活していた。

さらに次の瞬間、堕ちていた鴉(カラス)の魔物に雷が堕ちる。

立ち上がった鴉(カラス)の魔物と梟(フクロウ)の魔物…

赤井義経は、まずは刀を取り返そうと鴉(カラス)の魔物に近こうとするも、鴉(カラス)の魔物と梟(フクロウ)の魔物の起こした突風により、その身を飛ばされ意識を失ってしまった。

0

あなたにおすすめの小説

【最新版】 日月神示

蔵屋

歴史・時代

最近日月神示の予言本に不安を抱いている方もあると思うがまったく心配いらない。

何故なら日月神示では「取り越し苦労や過ぎ越し苦労はするな!」

「今に生きよ!」

「善一筋で生きよ!」

「身魂磨きをせよ!」

「人間の正しい生き方」

「人間の正しい食生活」

「人間の正しい夫婦のあり方」

「身も心も神さまからお借りしているのじゃから夜になって寝る前に神さまに一旦お返しするのじゃ。そうしたら身と心をどのようにしたらよいか、分かるじゃろ!」

たったのこれだけを守れば良いということだ。

根拠のない書籍や情報源等に惑わされてはダメだ。

日月神示も出口王仁三郎もそのようなことは一切言っていない。

これらの書籍や情報源は「日月神示」が警告する「臣民を惑わすものが出てくるから気をつけよ!」

という言葉に注目して欲しい。

今回、私は読者の皆さんに間違った解釈をされている日月神示を分かりやすく解説していくことにしました。

どうか、最後までお読み下さい。

日月神示の予言については、私が執筆中の「神典日月神示の真実」をお読み下さい。

別れし夫婦の御定書(おさだめがき)

佐倉 蘭

歴史・時代

★第11回歴史・時代小説大賞 奨励賞受賞★

嫡男を産めぬがゆえに、姑の策略で南町奉行所の例繰方与力・進藤 又十蔵と離縁させられた与岐(よき)。

離縁後、生家の父の猛反対を押し切って生まれ育った八丁堀の組屋敷を出ると、小伝馬町の仕舞屋に居を定めて一人暮らしを始めた。

月日は流れ、姑の思惑どおり後妻が嫡男を産み、婚家に置いてきた娘は二人とも無事与力の御家に嫁いだ。

おのれに起こったことは綺麗さっぱり水に流した与岐は、今では女だてらに離縁を望む町家の女房たちの代わりに亭主どもから去り状(三行半)をもぎ取るなどをする「公事師(くじし)」の生業(なりわい)をして生計を立てていた。

されどもある日突然、与岐の仕舞屋にとっくの昔に離縁したはずの元夫・又十蔵が転がり込んできて——

※「今宵は遣らずの雨」「大江戸ロミオ&ジュリエット」「大江戸シンデレラ」「大江戸の番人 〜吉原髪切り捕物帖〜」にうっすらと関連したお話ですが単独でお読みいただけます。

if 大坂夏の陣 〜勝ってはならぬ闘い〜

かまぼこのもと

歴史・時代

1615年5月。

徳川家康の天下統一は最終局面に入っていた。

堅固な大坂城を無力化させ、内部崩壊を煽り、ほぼ勝利を手中に入れる……

豊臣家に味方する者はいない。

西国無双と呼ばれた立花宗茂も徳川家康の配下となった。

しかし、ほんの少しの違いにより戦局は全く違うものとなっていくのであった。

全5話……と思ってましたが、終わりそうにないので10話ほどになりそうなので、マルチバース豊臣家と別に連載することにしました。

偽夫婦お家騒動始末記

紫紺

歴史・時代

【第10回歴史時代大賞、奨励賞受賞しました!】

故郷を捨て、江戸で寺子屋の先生を生業として暮らす篠宮隼(しのみやはやて)は、ある夜、茶屋から足抜けしてきた陰間と出会う。

紫音(しおん)という若い男との奇妙な共同生活が始まるのだが。

隼には胸に秘めた決意があり、紫音との生活はそれを遂げるための策の一つだ。だが、紫音の方にも実は裏があって……。

江戸を舞台に様々な陰謀が駆け巡る。敢えて裏街道を走る隼に、念願を叶える日はくるのだろうか。

そして、拾った陰間、紫音の正体は。

活劇と謎解き、そして恋心の長編エンタメ時代小説です。

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる