138 / 138

徒然

母③

しおりを挟むそれからまたいくつかの名所を回り――母はまた子供のように動物園に行きたいと言い、娘と手を繋ぎ歩き、息子にはおんぶされ、車いすは荷物用カートと化した――とっぷり日も暮れたころ、一行は恵美子の家に到着した。

いつのまにか眠ってしまった母を兄弟が代わる代わる覗き込む。

「驚くだろうな――、着いたよ母ちゃん」

「こうしてると本当に子供みたいね」

「ああ、母さんも小さくなったよ」

母にはもう帰ろうと言っただけで、恵美子の家に行くとは伝えていない。ただ息子は知っていた、母がこっそりとインターネットで通りから建物とその周囲を見ていたのを、父がこの奥は見えないのかと無理を言っていたのも。兄弟が何食わぬ顔で動画を撮ってくるとそれを何度も見返していた、ようだ。

そして父がこっそり訪ねていったと直嗣から聞いたのはつい昨年末のこと。一目見て帰るつもりだった父は孫に不審者と間違われ、怪しいものじゃない中華を食べにきただけだからと付き合わせ、母(娘)に会っていかないのかと引き留められればさも偶然を装って――、ちょうど他界する二年前のことだった。あんな辛くどいのよう食べられる、と中華嫌いの母は、言い草の割に顔は満足そうだった。

「なんだい長屋じゃないか。しずねく気ぃつかうっちゃろ」

「母さん、こっちは土地の値段が違うんだから」

「皆長いし、人の気配があって一人でも安心なのよ」

横浜市某区某所、駅から7分、一部三階建てのタウンハウス(庭を共有するタイプの集合住宅)の一角が恵美子の住まいだ。

トカゲ小屋はあっても続き間の和室もないのか、あの男もがさぃねぇ、母のぼやきに娘は笑うだけ。ここの所有権の書き換えを拒否しているは恵美子のほうなのだ。持ち家は管理が大変、大家なんてもっと大変。

「直くんも嫁さんもいるだろ、しっかし昨日のあの顔――」

「邪魔できないわよ」

長屋のまた一角が直嗣たちの新居。昨年ちょうど一室空いたのを、直嗣の彼女が『ここがいい』と言ってくれた。直嗣は渋ったが、ペットのためにもと言われて折れた。

息子が大学生に、成人に、社会人になったときにも、これで肩の荷が下りたと感じた。結婚して、本当に荷が下りたと同時に今回は一抹の淋しさもある。自分のこころの甘えに、いっそのこともっと手の届かないところへ――、三十余年前、直嗣が無事生を受けてもう何もいらないと思ったのに。ずいぶんよくばりになってしまった。

「そうさね、もう別の所帯なんだ、いいかい、嫁に貰ったなんて思っちゃいけないよ、あちらさんにとっても大事な娘なんだ――」

家と家事のアラ探しをし、お茶を飲み、すっかり目の覚めた母は、姑としての心構えを懇々と説く。恵美子には別の苦労もあっただろうが、それはそれ。足腰は歳相応にガタがきても、頭と口は達者である。

「わかってるわよ、お母さん。私はのんびりしたかったのに――」

「彩夏な、今時珍しいくらいの娘だよ。藤堂のこともある、お前はいつだって彩夏の味方にならな、直嗣もだ。だからって藤堂に上口なんてきいちゃいけないよ、あの若女将は――あれ位でなけりゃつとまらんの。お前はその下について、例え年上だ母親だと立ててもらってもわきまえな――」

「言われなくなって私のほうが――」

「わかってるもんか、私らのときは二度と実家に敷居を――」

聞き流せばいいものを、小言に慣れている兄二人は顔を見合わせて苦笑する。彼らの妻へも母は厳しかった。だが、妹へのそれと比べたらずいぶん遠慮はあったようだ、実の娘へのダメ出しはとどまることを知らない。

恵美子もよく分かっている。自分は嫁の苦労をせずにきた、シングルマザーとしても恵まれていた。慧一――直嗣の父親も、藤堂の家も絶えず気にかけてくれていた。そのことが世間の目には不道徳に映ることも十分理解していた。そして、こうして苦言を呈してくれる存在のありがたみも十分わかっている。心の中では、感謝しているのだ。

「かぁちゃん、腹減らねえか」

「あとは夕飯食べてからにしようや」

*

母の苦言は長男が引き受け、次男と恵美子が台所に立つ。

「智にい上手ね、直は家じゃやらないんだって」

「へぇ、意外」

次兄は器用に野菜を切っていく。家では妻と二人代わる代わる食事をつくっている。長兄もできないわけではないが、いざとなったときは子や弟夫婦を頼りにするつもりらしい。あのなんでも自分でやらないと気の済まなかった質の兄が。子供のころは兄妹三人、ままごとで料理をしたが、いつしか膳を流しに片付けることすらしなくなった兄たちの変貌に妹は微笑む。慧一もいまでは立派に家事を――いや、無駄に凝って困っている。

ぽつぽつと他愛のない話を交わす。

子供のころはお姉ちゃんや妹がいてくれたら、そう思ったのに、今はこの距離感がここちよい。

「ありがとう、智にい」

「時間薬だね、この歳になると生きてるだけで十分だと思えるようになった」

いつのまにか母と長兄とはソファーでうつらうつら。長兄も、こうしてみると歳を取った。自分を知るひとが生きているだけでありがたい、そう思う。母も同じ――いや、母はもっと感じているに違いない。

*

そうしてまた、親子水入らずで思い出話に花を咲かせ、母と娘はリビングに枕を並べた。――兄たちは昨晩一緒に母親と布団を並べたから、と二階で就寝。こちらも男同士積もる話があるようで。

ソファーベッドに母が、床に恵美子が布団を敷いた。明かりを落とすと、窓から青白い光が射しこみ、棚の上の小さな額と一輪の花を淡く照らす。自分が覚えている存在が、自分を強くしてくれる。

「恵美、板の間はやんさぁ」

「大丈夫よ、杖は頭の横にあるからね」

母のふとんに手をのばし、足をさする。皮と筋の感触に、空白の時の長さを思い知る。しばらく、天井の凹凸を数え、それから、目をつむった。

「おかぁさん、ありがとう、それから――ありがとう」

ごめんなさい、とは言わなかった。

「そういう定めだったさぁ、あん男のどこがよいか」

東京に出さなきゃよかった、とは言われず、あの男も不器用そうだから、と独り言のようなつぶやきが耳に届いた。

「本当にね」

慧一がいたから東京に残ったのではないのだが、そこは黙っていた。

今も昔も地方からでてくるひとたちで都会はあふれている。

恵美子が若い頃、東京と地方の文化の差は比べ物にならなかった。情報も手に入るものも、地元とは全く違う意識、人々。もう少し都会で過ごしたい、それも自分の収入で暮らしてこそ胸を張れる、そう思うのは自然な流れだった。

就職先は選ぶほどあった時代、それでもそれなりの企業は女子は自宅通勤に限るなか、恵美子は女子寮のある企業に採用された。最初の勤務地は大宮、次いで横浜。郷里にも支店があり、希望すれば一般職やパートでも勤められると言ったのは嘘ではなかった。もちろん、いいひとがいれば東京で結婚して――、慧一とどうにかなろうとはとてもおもえなかった。こちらの生まれの女性たちとは経済力もなにもかも違ったのだから。

地元で相手を見つけてもいい、転勤があっても地元が同じなら帰省が楽だもの、仕事は細々でも続けたかったから。

こんなはずでは――、とも口にしなかった。

卒業後の十年は嵐のようだった――、恵美子は目を開けた。天井のオレンジ色の豆球がハレーションを起こす。

東京へ出るとき、新幹線のドアが閉まるまで母は小言を繰り返し、新生活への期待だけの恵美子は笑顔だった。それから楽しいこと、嬉しいこと、くやしいこと、そして何度も何度も何度も泣いた、けれど、一度も帰ろうとは思わなかった。『帰る家があるって強いよ』そう言いながら手助けしてくれた友人はもうこの世にいない。友人知人見ず知らずの多くの人に感謝して感謝して泣いて、それから、こうしてまた母から小言をもらい、

――笑って聞いていられる。

「仕方な、最後までみてやんさぁな」

「そうねぇ」

冬になるとね、あの人は『あれ、そろそろだしてくれ』っていうのよ。おばあちゃんがこしらえてくれたかいまき(袖のついた掛け布団)あったでしょ、あれをあったかいって羽織るの。

独り言のようにつづけると、母の寝息が聞こえてきた。

母のつくってくれたニットも、とってある。あの人が誇りに思えと言ってくれた母の刺繍入。

0

この作品は感想を受け付けておりません。

あなたにおすすめの小説

【R18】純粋無垢なプリンセスは、婚礼した冷徹と噂される美麗国王に三日三晩の初夜で蕩かされるほど溺愛される

奏音 美都

恋愛

数々の困難を乗り越えて、ようやく誓約の儀を交わしたグレートブルタン国のプリンセスであるルチアとシュタート王国、国王のクロード。

けれど、それぞれの執務に追われ、誓約の儀から二ヶ月経っても夫婦の時間を過ごせずにいた。

そんなある日、ルチアの元にクロードから別邸への招待状が届けられる。そこで三日三晩の甘い蕩かされるような初夜を過ごしながら、クロードの過去を知ることになる。

2人の出会いを描いた作品はこちら

「純粋無垢なプリンセスを野盗から助け出したのは、冷徹と噂される美麗国王でした」https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/443443630

2人の誓約の儀を描いた作品はこちら

「純粋無垢なプリンセスは、冷徹と噂される美麗国王と誓約の儀を結ぶ」

https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/183445041

【完結】退職を伝えたら、無愛想な上司に囲われました〜逃げられると思ったのが間違いでした〜

来栖れいな

恋愛

逃げたかったのは、

疲れきった日々と、叶うはずのない憧れ――のはずだった。

無愛想で冷静な上司・東條崇雅。

その背中に、ただ静かに憧れを抱きながら、

仕事の重圧と、自分の想いの行き場に限界を感じて、私は退職を申し出た。

けれど――

そこから、彼の態度は変わり始めた。

苦手な仕事から外され、

負担を減らされ、

静かに、けれど確実に囲い込まれていく私。

「辞めるのは認めない」

そんな言葉すらないのに、

無言の圧力と、不器用な優しさが、私を縛りつけていく。

これは愛?

それともただの執着?

じれじれと、甘く、不器用に。

二人の距離は、静かに、でも確かに近づいていく――。

無愛想な上司に、心ごと囲い込まれる、じれじれ溺愛・執着オフィスラブ。

※この物語はフィクションです。

登場する人物・団体・名称・出来事などはすべて架空であり、実在のものとは一切関係ありません。

人狼な幼妻は夫が変態で困り果てている

井中かわず

恋愛

古い魔法契約によって強制的に結ばれたマリアとシュヤンの14歳年の離れた夫婦。それでも、シュヤンはマリアを愛していた。

それはもう深く愛していた。

変質的、偏執的、なんとも形容しがたいほどの狂気の愛情を注ぐシュヤン。異常さを感じながらも、なんだかんだでシュヤンが好きなマリア。

これもひとつの夫婦愛の形…なのかもしれない。

全3章、1日1章更新、完結済

※特に物語と言う物語はありません

※オチもありません

※ただひたすら時系列に沿って変態したりイチャイチャしたりする話が続きます。

※主人公の1人(夫)が気持ち悪いです。

橘若頭と怖がり姫

真木

恋愛

八歳の希乃は、母を救うために極道・橘家の門を叩き、「大人になったら自分のすべてを差し出す」と約束する。

その言葉を受け取った橘家の若頭・司は、希乃を保護し、慈しみ、外界から遠ざけて育ててきた。

高校生になった希乃は、虚弱体質で寝込んでばかり。思いつめて、今まで養ってもらったお金を返そうと夜の街に向かうが、そこに司が現れて……。

俺様上司に今宵も激しく求められる。

美凪ましろ

恋愛

鉄面皮。無表情。一ミリも笑わない男。

蒔田一臣、あたしのひとつうえの上司。

ことあるごとに厳しくあたしを指導する、目の上のたんこぶみたいな男――だったはずが。

「おまえの顔、えっろい」

神様仏様どうしてあたしはこの男に今宵も激しく愛しこまれているのでしょう。

――2000年代初頭、IT系企業で懸命に働く新卒女子×厳しめの俺様男子との恋物語。

**2026.01.02start~2026.01.17end**

◆エブリスタ様にも掲載。人気沸騰中です!

https://estar.jp/novels/26513389

ちょっと大人な物語はこちらです

神崎 未緒里

恋愛

本当にあった!?かもしれない

ちょっと大人な短編物語集です。

日常に突然訪れる刺激的な体験。

少し非日常を覗いてみませんか?

あなたにもこんな瞬間が訪れるかもしれませんよ?

※本作品ではGemini PRO、Pixai.artで作成した生成AI画像ならびに

Pixabay並びにUnsplshのロイヤリティフリーの画像を使用しています。

※不定期更新です。

※文章中の人物名・地名・年代・建物名・商品名・設定などはすべて架空のものです。

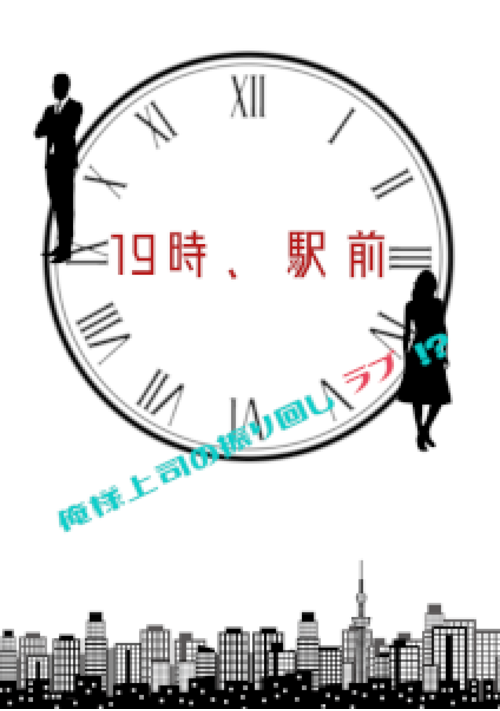

19時、駅前~俺様上司の振り回しラブ!?~

霧内杳/眼鏡のさきっぽ

恋愛

【19時、駅前。片桐】

その日、机の上に貼られていた付箋に戸惑った。

片桐っていうのは隣の課の俺様課長、片桐課長のことでいいんだと思う。

でも私と片桐課長には、同じ営業部にいるってこと以外、なにも接点がない。

なのに、この呼び出しは一体、なんですか……?

笹岡花重

24歳、食品卸会社営業部勤務。

真面目で頑張り屋さん。

嫌と言えない性格。

あとは平凡な女子。

×

片桐樹馬

29歳、食品卸会社勤務。

3課課長兼部長代理

高身長・高学歴・高収入と昔の三高を満たす男。

もちろん、仕事できる。

ただし、俺様。

俺様片桐課長に振り回され、私はどうなっちゃうの……!?

出逢いがしらに恋をして 〜一目惚れした超イケメンが今日から上司になりました〜

泉南佳那

恋愛

高橋ひよりは25歳の会社員。

ある朝、遅刻寸前で乗った会社のエレベーターで見知らぬ男性とふたりになる。

モデルと見まごうほど超美形のその人は、その日、本社から移動してきた

ひよりの上司だった。

彼、宮沢ジュリアーノは29歳。日伊ハーフの気鋭のプロジェクト・マネージャー。

彼に一目惚れしたひよりだが、彼には本社重役の娘で会社で一番の美人、鈴木亜矢美の花婿候補との噂が……

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる