106 / 167

海の上の剣技

しおりを挟む

いつもの顔ぶれ、いつもの稽古、いつもの楽しい雰囲気での稽古。

香織が女だからなのか道場の雰囲気は悪くなかった。

むしろ年配者や元服前の少年でも学びやすい道場だった。

そこへ戸口から見知らぬ若い武士が現れたとき、道場生達はあまりに空気に馴染んでいるので他流の人間だとは思わなかった。

「あの…申し訳ないがどなたか愛洲香織先生を呼んでいただけないだろうか」

そこで初めて道場生達はよそ者がいることを認識した。

「愛洲先生。客人でござるよ」

年配者の道場生が教えに来てくれた。

隅の方で教えていた香織がそれを聞いて出てきた。

「わたしが愛洲香織ですが、何用でございましょう」

「某、山本治三郎と申します。尾張の新陰流を学んだ者でござるが、本日はよろしければ一手ご教授…」

「待たれよ」

手を開いて治三郎を制した。

「新陰流の使い手がこの道場を訪ねてくることは珍しいことではない。大体は技の違いを知りたいというのが目的なのだが、貴殿は試合を所望なのかそれとも単に技の違いを知りたいのか…」

「そ、そういうことならむしろ某も技の違いを知りたくて参った次第にござる」

「なら話は早い。一緒に稽古をしてみてはいかがか。まあ出稽古だと思って」

「出稽古!願ってもないこと!それでよければぜひお願いしたい」

「そこに木刀が掛けてある」

治三郎は壁に木刀掛に残った木刀を取り稽古に参加した。

見るとひとつ異様なことに治三郎は気づいた。

攻めを取る道場生の剣はいっさい止まらないということだ。

常に木剣を振り回している。

また、他人の木剣が当たらないように注意しながら攻め手は攻め、受け手は捌く。

しまいには床に転がって受け身を取って剣勢をかわしている。

見たことない光景だ。

治三郎は見たことなかったがそれはちょうど海賊が船の甲板で斬り合いをしてる状態に似ていた。

そしてそれこそが愛洲移香斎の編み出した陰流の真髄だった。

貿易商人だった愛洲移香斎は海賊という一面もあった。

そして止まることを知らない海の上の剣技は倭寇が使い、唐をして「車剣」として苦しめた技となり、日本では上泉伊勢守信綱が「新陰流」として広めた。

「なんという…」

香織が女だからなのか道場の雰囲気は悪くなかった。

むしろ年配者や元服前の少年でも学びやすい道場だった。

そこへ戸口から見知らぬ若い武士が現れたとき、道場生達はあまりに空気に馴染んでいるので他流の人間だとは思わなかった。

「あの…申し訳ないがどなたか愛洲香織先生を呼んでいただけないだろうか」

そこで初めて道場生達はよそ者がいることを認識した。

「愛洲先生。客人でござるよ」

年配者の道場生が教えに来てくれた。

隅の方で教えていた香織がそれを聞いて出てきた。

「わたしが愛洲香織ですが、何用でございましょう」

「某、山本治三郎と申します。尾張の新陰流を学んだ者でござるが、本日はよろしければ一手ご教授…」

「待たれよ」

手を開いて治三郎を制した。

「新陰流の使い手がこの道場を訪ねてくることは珍しいことではない。大体は技の違いを知りたいというのが目的なのだが、貴殿は試合を所望なのかそれとも単に技の違いを知りたいのか…」

「そ、そういうことならむしろ某も技の違いを知りたくて参った次第にござる」

「なら話は早い。一緒に稽古をしてみてはいかがか。まあ出稽古だと思って」

「出稽古!願ってもないこと!それでよければぜひお願いしたい」

「そこに木刀が掛けてある」

治三郎は壁に木刀掛に残った木刀を取り稽古に参加した。

見るとひとつ異様なことに治三郎は気づいた。

攻めを取る道場生の剣はいっさい止まらないということだ。

常に木剣を振り回している。

また、他人の木剣が当たらないように注意しながら攻め手は攻め、受け手は捌く。

しまいには床に転がって受け身を取って剣勢をかわしている。

見たことない光景だ。

治三郎は見たことなかったがそれはちょうど海賊が船の甲板で斬り合いをしてる状態に似ていた。

そしてそれこそが愛洲移香斎の編み出した陰流の真髄だった。

貿易商人だった愛洲移香斎は海賊という一面もあった。

そして止まることを知らない海の上の剣技は倭寇が使い、唐をして「車剣」として苦しめた技となり、日本では上泉伊勢守信綱が「新陰流」として広めた。

「なんという…」

0

あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

クラスメイトの美少女と無人島に流された件

桜井正宗

青春

修学旅行で離島へ向かう最中――悪天候に見舞われ、台風が直撃。船が沈没した。

高校二年の早坂 啓(はやさか てつ)は、気づくと砂浜で寝ていた。周囲を見渡すとクラスメイトで美少女の天音 愛(あまね まな)が隣に倒れていた。

どうやら、漂流して流されていたようだった。

帰ろうにも島は『無人島』。

しばらくは島で生きていくしかなくなった。天音と共に無人島サバイバルをしていくのだが……クラスの女子が次々に見つかり、やがてハーレムに。

男一人と女子十五人で……取り合いに発展!?

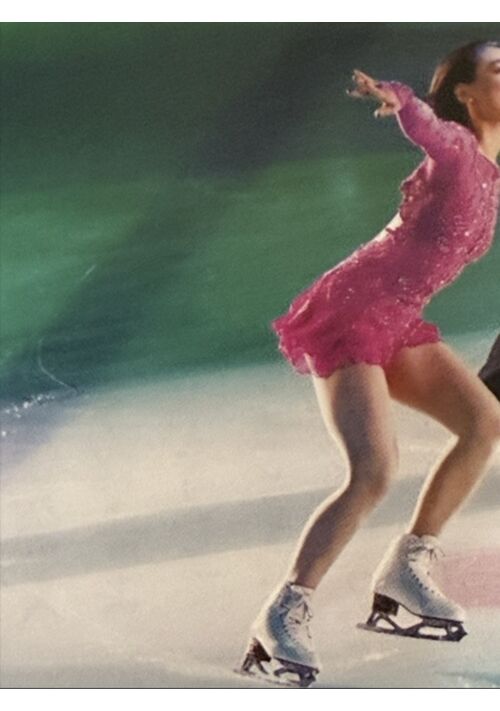

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

神木さんちのお兄ちゃん!

雪桜 あやめ

キャラ文芸

✨ キャラ文芸ランキング週間・月間1位&累計250万pt突破、ありがとうございます!

神木家の双子の妹弟・華と蓮には"絶世の美男子"と言われるほどの金髪碧眼な『兄』がいる。

美人でカッコよくて、その上優しいお兄ちゃんは、常にみんなの人気者!

だけど、そんな兄には、何故か彼女がいなかった。

幼い頃に母を亡くし、いつも母親代わりだったお兄ちゃん。もしかして、お兄ちゃんが彼女が作らないのは自分達のせい?!

そう思った華と蓮は、兄のためにも自立することを決意する。

だけど、このお兄ちゃん。実は、家族しか愛せない超拗らせた兄だった!

これは、モテまくってるくせに家族しか愛せない美人すぎるお兄ちゃんと、兄離れしたいけど、なかなか出来ない双子の妹弟が繰り広げる、甘くて優しくて、ちょっぴり切ない愛と絆のハートフルラブ(家族愛)コメディ。

果たして、家族しか愛せないお兄ちゃんに、恋人ができる日はくるのか?

これは、美人すぎるお兄ちゃんがいる神木一家の、波乱万丈な日々を綴った物語である。

***

イラストは、全て自作です。

カクヨムにて、先行連載中。

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密

MisakiNonagase

青春

この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。

颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。

物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。

しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。

センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。

これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。

どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。

同じアパートに住む年上未亡人美女は甘すぎる。

ピコサイクス

青春

大学生の翔太は、一人暮らしを始めたばかり。

真下の階に住むのは、落ち着いた色気と優しさを併せ持つ大人の女性・水無瀬紗夜。

引っ越しの挨拶で出会った瞬間、翔太は心を奪われてしまう。

偶然にもアルバイト先のスーパーで再会した彼女は、翔太をすぐに採用し、温かく仕事を教えてくれる存在だった。

ある日の仕事帰り、ふたりで過ごす時間が増えていき――そして気づけば紗夜の部屋でご飯をご馳走になるほど親密に。

優しくて穏やかで――その色気に触れるたび、翔太の心は揺れていく。

大人の女性と大学生、甘くちょっぴり刺激的な同居生活(?)がはじまる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる