15 / 26

第一部 空の城

見習い魔女(3)

しおりを挟む

王教委にはさらにもうひとつ役割がありました。それが「魔女の取り締まり」です。

しかし、魔女たちが思っているように、撲滅を図っているわけではありません。できれば国家を代表して交渉したいのです。

ただ、世間を騒がせている魔女の盗賊団だけは、道徳の番人としても見逃すわけにはいきませんでした。

「まあ、それで、王教委に対する魔女たちの誤解を解きに来たのと、盗賊団の情報があったら教えて欲しい、というわけなのさ」

フレイヤは、王教委の使者が来たわけをサディにもわかりやすいように説明しました。

「また、歩くのかい?」

外へ出たエルリッツォの背中へ、フレイヤが声をかけました。

「はい、私はあなたがたのようにほうきに乗って飛んだりはできませんから」

若い王教委員は涼しげな笑みを見せて答えました。

「それに、こう見えても足腰はしっかり鍛えているんですよ」

そう言われないと、心配になるような華奢な体つきでした。

サディは自分が森を歩き続けてやっとここにたどり着いたときのことを思い出して、本当に大丈夫だろうかと心配になりました。

「そういえば、サディさん、学校のほうは?」

急に自分に話題を振られたので、サディは驚いて助けを求めるようにフレイヤを見上げました。

「この子の教育はあたしが責任を持ってしっかりやるから心配いらないよ」

フレイヤはサディの肩に手を乗せ、自分に引きよせるようにしながら答えました。顔には「よけいなお世話だ」と書いてあります。

エルリッツォもそれを読み取って、それ以上はたずねませんでした。

「魔女も一般の子らも、おなじ机で学べるようになることは、私たちの理想でもあります」

「遠い未来でもいいから、そんな日が来るといいね」

フレイヤはとくに感銘を受けたようすもなく言いました。しかし、その言葉には少しだけ本音が混じっているように聞こえました。

「今日はお会いできて本当に良かった。では、フレイヤ殿、それから、サディさん、ごきげんよう」

挨拶をすませると、ふたりの心配をよそに散歩を続けるような軽い足取りで深い森の中へと入って行きました。

「王教委員と言っていたけど……どこか、軍人っぽくもあったねえ」

後ろ姿が見えなくなると、フレイヤはぽつりと言いました。

翌日、その瞬間は突然やってきました。

いつものように、庭でサディがほうきにまたがっているときです。何度か、ジャンプしていると、足もとに小さなカエルが跳んできました。このまま着地しては踏みつけてしまいます。サディは「あっ!」と叫びました。その瞬間、身体は斜め上方へ向かって勢いよく飛び上がりました。

「飛んだ!」

「いや、跳ねた!」

使い魔たちの首がいっせいに上を向きました。

しかし、運の悪いことに、飛んだ先には太い木の枝があって、サディは激しく身体を打ちつけると、そのまま地面に落下しました。

三匹の使い魔はぽかんと口を開けて見ていました。しかし、驚いたのは一瞬で、すぐにツキとシンラはサディに駆けより、ヨルはフレイヤを呼びに家の中へ飛び込みました。

「サディ、サディ、大丈夫か?」

シンラが倒れているサディの耳もとで叫びました。

ツキも額をこすれんばかりに近づけて、青と琥珀の瞳で心配そうに見つめています。

サディは、眉間に深くしわをつくり、小さくうめいていました。青ざめた額をあぶら汗が流れています。

すぐにフレイヤが家から出てきました。サディの意識があることを確認してから、そっと身体にさわってみます。

「大丈夫かい……どこが痛い?」

首や腰の骨は折れていないようです。フレイヤは胸を撫で下ろしました。

「これを噛んで、痛いだろうけど、なるべく動くんじゃないよ」

フレイヤは負傷した場所をつきとめると、サディのスカートの裾を丸めてくわえさせました。そして、サディの左肩の後ろにしっかりと片手を添えると、もう片方の手で二の腕を掴んで、肩に向かって思いきり押し込みました。

サディは裾を噛みしめてうめき声を上げました。左肩の骨のきしむ音が、身体の中をつたわって響いてきます。しかし、大きな音――サディには大きな音に聞こえました――がしたあと痛みは一気に引いていきました。

「左肩の骨が外れたんだよ。いまはどうだい?」

「だいぶ楽になりました……ありがとうございます」

サディはあお向けになると、呼吸を整えながら答えました。

サディは左肩を固定され、ソファーに寝かされました。しばらくは家の仕事はできません。せっかく飛び上がることができて、コツを掴んだかもしれないのに、空を飛ぶ練習も禁止です。

「まあ、飛べることは証明されたんだ。あせらずいこうぜ」

しょんぼりと横たわる、サディをシンラがなぐさめました。

「はい……ありがとう、シンラさん」

「ああ、前々から言おうと思ってたんだが、『さん』は付けなくていいぜ、俺たちも『サディ』と呼ぶから」

近くにいたツキもうなずきました。

ヨルも「まあ、半人前以下とはいえ、魔女に『さん』付けで呼ばれるのはくすぐったいな」と同意しました。

「こんちはーっ!」

そのとき、元気のいい声とともに、勢いよくドアが開きました。

サディはもう見なくても誰だかわかりました。淡色のコートを着た、プラチナブロンドの髪の魔女です。

「あらららら、どうしちゃったのよ。サディちゃん?」

ルーシアがサディに駆けよると、ちょうど部屋から出てきたフレイヤが事情を説明しました。

「ふうん、まあ、最初はよくあることなのよ、気にしない。首の骨を折ったりしないで良かったわ」

「まったくだよ」

フレイヤがお茶を煎れながら、サディの代わりに答えました。

「せっかく新しいほうきを持ってきたのに、ちょっとタイミングが悪かったわねえ……それにしても」

ルーシアはサディの固定された腕をまじまじと見たあと、少しあきれたように付け加えました。

「あたし、あなたが立って歩いているところをまだ見たことがないわ」

第5章

見習い魔女

終

しかし、魔女たちが思っているように、撲滅を図っているわけではありません。できれば国家を代表して交渉したいのです。

ただ、世間を騒がせている魔女の盗賊団だけは、道徳の番人としても見逃すわけにはいきませんでした。

「まあ、それで、王教委に対する魔女たちの誤解を解きに来たのと、盗賊団の情報があったら教えて欲しい、というわけなのさ」

フレイヤは、王教委の使者が来たわけをサディにもわかりやすいように説明しました。

「また、歩くのかい?」

外へ出たエルリッツォの背中へ、フレイヤが声をかけました。

「はい、私はあなたがたのようにほうきに乗って飛んだりはできませんから」

若い王教委員は涼しげな笑みを見せて答えました。

「それに、こう見えても足腰はしっかり鍛えているんですよ」

そう言われないと、心配になるような華奢な体つきでした。

サディは自分が森を歩き続けてやっとここにたどり着いたときのことを思い出して、本当に大丈夫だろうかと心配になりました。

「そういえば、サディさん、学校のほうは?」

急に自分に話題を振られたので、サディは驚いて助けを求めるようにフレイヤを見上げました。

「この子の教育はあたしが責任を持ってしっかりやるから心配いらないよ」

フレイヤはサディの肩に手を乗せ、自分に引きよせるようにしながら答えました。顔には「よけいなお世話だ」と書いてあります。

エルリッツォもそれを読み取って、それ以上はたずねませんでした。

「魔女も一般の子らも、おなじ机で学べるようになることは、私たちの理想でもあります」

「遠い未来でもいいから、そんな日が来るといいね」

フレイヤはとくに感銘を受けたようすもなく言いました。しかし、その言葉には少しだけ本音が混じっているように聞こえました。

「今日はお会いできて本当に良かった。では、フレイヤ殿、それから、サディさん、ごきげんよう」

挨拶をすませると、ふたりの心配をよそに散歩を続けるような軽い足取りで深い森の中へと入って行きました。

「王教委員と言っていたけど……どこか、軍人っぽくもあったねえ」

後ろ姿が見えなくなると、フレイヤはぽつりと言いました。

翌日、その瞬間は突然やってきました。

いつものように、庭でサディがほうきにまたがっているときです。何度か、ジャンプしていると、足もとに小さなカエルが跳んできました。このまま着地しては踏みつけてしまいます。サディは「あっ!」と叫びました。その瞬間、身体は斜め上方へ向かって勢いよく飛び上がりました。

「飛んだ!」

「いや、跳ねた!」

使い魔たちの首がいっせいに上を向きました。

しかし、運の悪いことに、飛んだ先には太い木の枝があって、サディは激しく身体を打ちつけると、そのまま地面に落下しました。

三匹の使い魔はぽかんと口を開けて見ていました。しかし、驚いたのは一瞬で、すぐにツキとシンラはサディに駆けより、ヨルはフレイヤを呼びに家の中へ飛び込みました。

「サディ、サディ、大丈夫か?」

シンラが倒れているサディの耳もとで叫びました。

ツキも額をこすれんばかりに近づけて、青と琥珀の瞳で心配そうに見つめています。

サディは、眉間に深くしわをつくり、小さくうめいていました。青ざめた額をあぶら汗が流れています。

すぐにフレイヤが家から出てきました。サディの意識があることを確認してから、そっと身体にさわってみます。

「大丈夫かい……どこが痛い?」

首や腰の骨は折れていないようです。フレイヤは胸を撫で下ろしました。

「これを噛んで、痛いだろうけど、なるべく動くんじゃないよ」

フレイヤは負傷した場所をつきとめると、サディのスカートの裾を丸めてくわえさせました。そして、サディの左肩の後ろにしっかりと片手を添えると、もう片方の手で二の腕を掴んで、肩に向かって思いきり押し込みました。

サディは裾を噛みしめてうめき声を上げました。左肩の骨のきしむ音が、身体の中をつたわって響いてきます。しかし、大きな音――サディには大きな音に聞こえました――がしたあと痛みは一気に引いていきました。

「左肩の骨が外れたんだよ。いまはどうだい?」

「だいぶ楽になりました……ありがとうございます」

サディはあお向けになると、呼吸を整えながら答えました。

サディは左肩を固定され、ソファーに寝かされました。しばらくは家の仕事はできません。せっかく飛び上がることができて、コツを掴んだかもしれないのに、空を飛ぶ練習も禁止です。

「まあ、飛べることは証明されたんだ。あせらずいこうぜ」

しょんぼりと横たわる、サディをシンラがなぐさめました。

「はい……ありがとう、シンラさん」

「ああ、前々から言おうと思ってたんだが、『さん』は付けなくていいぜ、俺たちも『サディ』と呼ぶから」

近くにいたツキもうなずきました。

ヨルも「まあ、半人前以下とはいえ、魔女に『さん』付けで呼ばれるのはくすぐったいな」と同意しました。

「こんちはーっ!」

そのとき、元気のいい声とともに、勢いよくドアが開きました。

サディはもう見なくても誰だかわかりました。淡色のコートを着た、プラチナブロンドの髪の魔女です。

「あらららら、どうしちゃったのよ。サディちゃん?」

ルーシアがサディに駆けよると、ちょうど部屋から出てきたフレイヤが事情を説明しました。

「ふうん、まあ、最初はよくあることなのよ、気にしない。首の骨を折ったりしないで良かったわ」

「まったくだよ」

フレイヤがお茶を煎れながら、サディの代わりに答えました。

「せっかく新しいほうきを持ってきたのに、ちょっとタイミングが悪かったわねえ……それにしても」

ルーシアはサディの固定された腕をまじまじと見たあと、少しあきれたように付け加えました。

「あたし、あなたが立って歩いているところをまだ見たことがないわ」

第5章

見習い魔女

終

0

あなたにおすすめの小説

つきのさばくで はたらく らくだ(α版)

山碕田鶴

絵本

つきのさばくで はたらく らくだ らくだの おしごと らくじゃない。

月の観光地で働く らくだ が、もっと楽なお仕事を探しに地球へ向かうお話です。

※絵本レイアウトにした改稿版が「絵本ひろば」にあります。

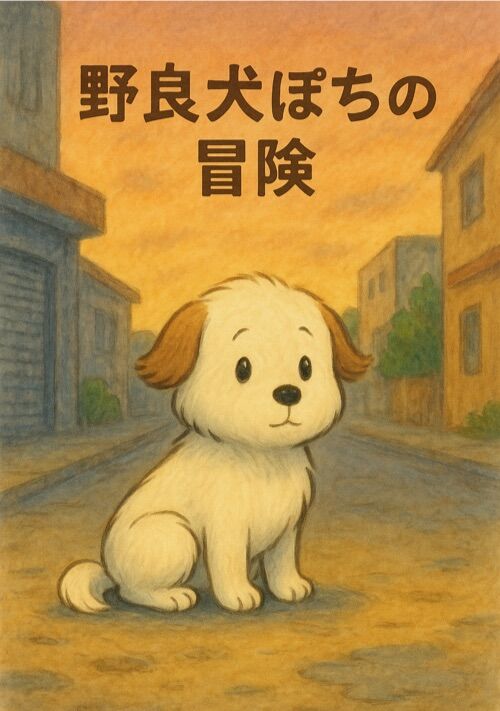

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

童話絵本版 アリとキリギリス∞(インフィニティ)

カワカツ

絵本

その夜……僕は死んだ……

誰もいない野原のステージの上で……

アリの子「アントン」とキリギリスの「ギリィ」が奏でる 少し切ない ある野原の物語 ———

全16話+エピローグで紡ぐ「小さないのちの世界」を、どうぞお楽しみ下さい。

※高学年〜大人向き

王女様は美しくわらいました

トネリコ

児童書・童話

無様であろうと出来る全てはやったと満足を抱き、王女様は美しくわらいました。

それはそれは美しい笑みでした。

「お前程の悪女はおるまいよ」

王子様は最後まで嘲笑う悪女を一刀で断罪しました。

きたいの悪女は処刑されました 解説版

少年イシュタと夜空の少女 ~死なずの村 エリュシラーナ~

朔雲みう (さくもみう)

児童書・童話

イシュタは病の妹のため、誰も死なない村・エリュシラーナへと旅立つ。そして、夜空のような美しい少女・フェルルと出会い……

「昔話をしてあげるわ――」

フェルルの口から語られる、村に隠された秘密とは……?

☆…☆…☆

※ 大人でも楽しめる児童文学として書きました。明確な記述は避けておりますので、大人になって読み返してみると、また違った風に感じられる……そんな物語かもしれません……♪

※ イラストは、親友の朝美智晴さまに描いていただきました。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる