16 / 26

第一部 空の城

第6章 翼のはえた使者(1)

しおりを挟む

サディは左腕を固定されたまま、ソファーに座り窓の外を眺めていました。フレイヤが言うには、脱臼は癖になるので、しばらくは動かせないそうです。そういうわけで、今回の魔女集会はフレイヤだけが行くことになりました。

「じゃあ、片手で不便だろうけど、ちゃんと食事はとるんだよ」

身支度を整えたフレイヤが玄関先で言いました。

「はい、お気をつけて」

「いいから、座ってな」

フレイヤは見送るために立ち上がろうとしたサディを軽く手を上げて制して続けました。

「集会が長引けば、四、五日かかるかもしれないけど、そのくらいの食料の蓄えはあるから、無理をして動きまわるんじゃないよ」

「はい、わかりました」

「それじゃ、行ってくるよ」

「いってらっしゃいませ」

ドアを出るフレイヤのあとを猫のツキがついてきました。

「家のことをよろしく頼むよ」

外に出ると、フレイヤはほうきにまたがりながら足もとのツキに言いました。

「まあ、大丈夫でしょう。片腕とはいえ、家事はあなたよりできる子ですもの。それより、あなたのほうが心配だわ。長距離を飛ぶのはひさしぶりでしょう?」

フレイヤは口を「へ」の字に曲げて肩をすくめました。

「集会所までなんて、たいしたことないよ」

そして、「じゃあ、任せたよ」というと、すぐに空高く舞い上がりました。

ツキは目を細めて見上げながら、「これなら心配はないかな」とつぶやきました。

部屋に戻ると、サディは早速掃除をはじめていました。

「こら、まだ安静にしておくように言われたでしょう」

「で、でも、なにかやっていないと落ち着かなくて……」

サディはこれまでお屋敷の仕事を休むひまなく続けていたので、なにもしないでいることが苦手のようでした。

「まったく、変わった子ね。ふつうの子どもは家の仕事なんて頼まれたってやりたがらないのに」

「変わっていると言えば」

テーブルの上にいたカラスのヨルが会話に割って入りました。

「フレイヤ様も言っていたな、落ちたときによく泣かなかったって」

「ああ、そう言えば、泣いたことがないって言ってたよな」

カーペットの上でくつろいでいた狼のシンラも参加しました。

「子どもなのにめずらしいな」

「泣いたことがないというか、涙を流したことがないんです」

「ふーん」

三匹の使い魔たちが声をそろえました。

サディは、そんなにめずらしがられるなんて、ふつうの子どもはふだんよほど泣いてばかりいるにちがいないと思いました。

ツキがうるさいので、サディはしかたなくソファの上に戻って、包帯でぐるぐる巻きにされた左肩をさすっていました。

「まあ、ルーシアも『よくあること』と言っていたし、なんて言うか……これも魔女になるためのひとつの試練だな」

シンラがなぐさめるように言いました。

「しれん……?」

「生きていれば苦しいことやつらいこと、悲しいことはかならずある。そんなとき人間は『神のあたえたもうた試練』だと言って乗り越えていくんだぜ」

サディはしばらくその言葉について考えました。両親を亡くしたこと。お屋敷でこき使われていたこと、そのあげくに追い出されてしまったこと。どれもシンラの言う「試練」であるのなら、それを乗り越えたからいまここに自分は居られるのでしょうか?

たしかに、お屋敷で身につけた家事の技術があったからこそ、フレイヤはサディを家に置こうと思ったのかもしれません。後々よい結果が出ると信じられるのなら、それまでの苦労はそこに至るまでの試練と考えて耐えればいいでしょう。しかし、結果が苦労に見合うものでないとしたら。たとえば、失った犠牲のほうが大きかったとしたら――。

「もし……」

サディには心の奥底にずっと引っかかっていたことがありました。

「もし、神さまがわたしに試練をあたえるためにお父さんやお母さんを死なせたのなら……わたしはもう、神さまになんかなにも祈らない」

サディは人生や運命について、まだ深く考えたことはありません。

でも、自分が生まれるために母親の命が犠牲になったこと――お屋敷でおばさんに言われ続けていたせいもあるかもしれませんが――それが、大きな心の負担になっているようでした。

シンラは驚いて目を丸くしました。サディの言葉にではなく、一点を見つめる瞳の深い輝きにです。

ほかの二匹もサディを見ていました。

使い魔たちは、ふだんは頼りなくおどおどした少女の瞳の奥に、子どもとは思えない、とてつもなく強い意思の力を感じました。

サディはやはり、ある意味変わった子どものようでした。

「そうだな、そんな試練ならいらないな……」

シンラは少しサディに気圧されているようでした。

「まあ、『神の与えたもうた……』っていうのも、勝手に人間が言っていることだし、なんでもかんでも神様のせいにするのは神様が気の毒だぜ」

ヨルがシンラの背中に乗って彼の頭を小突きました。

「そういうこと。魔女が神様、神様っていうのもおかしいわ。魔女は無神論者なの。神様が平等でないから魔女が生まれるんだし」

ツキがシンラの尻尾をわざと踏みつけました。

そのとき、シンラが急に立ち上がったので、ヨルとツキは転びそうになりました。

「客のようだぜ」

シンラはいつになく厳しい表情で玄関の扉を見ていました。

やがて、外からそれを叩く音が聞こえました。

黒いコートと手にしたほうきは、どこから見ても魔女でした。

その人物と目が合ったとき、サディは強い突風を受けたように身がすくみました。人間の発する圧力――単に「威厳」や「貫禄」という言葉だけでは表せないような――たとえば数万人の歓喜や憤怒の叫び、恐怖や悲鳴、そういったものを叩きつけられるようで、ただ、向かい合って立っているだけなのに、なぜかサディの足は震えてきました。

「フレイヤは居るかね?」

魔女は出てきたサディを見ると、意外そうな顔をしてたずねました。

サディもまた驚きました。フレイヤを呼び捨てにする魔女など初めてだったからです。

肩にかかる癖のある黒髪。それとおなじ漆黒の黒曜石のような瞳。見た目は二十代後半くらいに見えるけれども、風格のあるたたずまいは、年齢をおぼろげにして、推測することができません。そしてなによりも、その圧倒的な存在感。きっと、千人の人混みのなかにいても、この人だけはすぐに見つけることができるだろうとサディは思いました。

「いえ……フレイヤさまは、さっき出かけられました」

サディは圧力に耐えながら、声を絞り出しました。

「そうか、来るときに見えたあの人影がそうだったのかな? どこに行って、いつ帰るのかわかるかね?」

「魔女集会に……四、五日かかるかも、と言っておられました」

「魔女集会か……あっちも魔女ばかり、無理に追いかければかえって面倒だな」

魔女はひとりでぶつぶつ言っていましたが、サディの視線に気づいて、最初に感じた疑問を口にしました。

「君はフレイヤの弟子かね?」

「はい……いいえ」

「どっちなの?」

サディがあまりにどぎまぎしているので、魔女は声を和らげました。すると、強風がやむようにすっと圧力が弱まりました。

「あの、まだ、ここに来たばっかりなので……」

「そう……人間嫌いのフレイヤに同居人がいるなんて驚いたわ。名前は?」

「あ、サディです」

「サディ(悲哀)か……変わった名前だけど、まさか本名じゃないでしょうね?」

「生まれたときから、サディです」

「ふうん、変わった親もいるものね……では、サディ、フレイヤが戻ったら伝えておいて」

魔女は背を向けながら言いました。

「ミレディが来た……と」

「じゃあ、片手で不便だろうけど、ちゃんと食事はとるんだよ」

身支度を整えたフレイヤが玄関先で言いました。

「はい、お気をつけて」

「いいから、座ってな」

フレイヤは見送るために立ち上がろうとしたサディを軽く手を上げて制して続けました。

「集会が長引けば、四、五日かかるかもしれないけど、そのくらいの食料の蓄えはあるから、無理をして動きまわるんじゃないよ」

「はい、わかりました」

「それじゃ、行ってくるよ」

「いってらっしゃいませ」

ドアを出るフレイヤのあとを猫のツキがついてきました。

「家のことをよろしく頼むよ」

外に出ると、フレイヤはほうきにまたがりながら足もとのツキに言いました。

「まあ、大丈夫でしょう。片腕とはいえ、家事はあなたよりできる子ですもの。それより、あなたのほうが心配だわ。長距離を飛ぶのはひさしぶりでしょう?」

フレイヤは口を「へ」の字に曲げて肩をすくめました。

「集会所までなんて、たいしたことないよ」

そして、「じゃあ、任せたよ」というと、すぐに空高く舞い上がりました。

ツキは目を細めて見上げながら、「これなら心配はないかな」とつぶやきました。

部屋に戻ると、サディは早速掃除をはじめていました。

「こら、まだ安静にしておくように言われたでしょう」

「で、でも、なにかやっていないと落ち着かなくて……」

サディはこれまでお屋敷の仕事を休むひまなく続けていたので、なにもしないでいることが苦手のようでした。

「まったく、変わった子ね。ふつうの子どもは家の仕事なんて頼まれたってやりたがらないのに」

「変わっていると言えば」

テーブルの上にいたカラスのヨルが会話に割って入りました。

「フレイヤ様も言っていたな、落ちたときによく泣かなかったって」

「ああ、そう言えば、泣いたことがないって言ってたよな」

カーペットの上でくつろいでいた狼のシンラも参加しました。

「子どもなのにめずらしいな」

「泣いたことがないというか、涙を流したことがないんです」

「ふーん」

三匹の使い魔たちが声をそろえました。

サディは、そんなにめずらしがられるなんて、ふつうの子どもはふだんよほど泣いてばかりいるにちがいないと思いました。

ツキがうるさいので、サディはしかたなくソファの上に戻って、包帯でぐるぐる巻きにされた左肩をさすっていました。

「まあ、ルーシアも『よくあること』と言っていたし、なんて言うか……これも魔女になるためのひとつの試練だな」

シンラがなぐさめるように言いました。

「しれん……?」

「生きていれば苦しいことやつらいこと、悲しいことはかならずある。そんなとき人間は『神のあたえたもうた試練』だと言って乗り越えていくんだぜ」

サディはしばらくその言葉について考えました。両親を亡くしたこと。お屋敷でこき使われていたこと、そのあげくに追い出されてしまったこと。どれもシンラの言う「試練」であるのなら、それを乗り越えたからいまここに自分は居られるのでしょうか?

たしかに、お屋敷で身につけた家事の技術があったからこそ、フレイヤはサディを家に置こうと思ったのかもしれません。後々よい結果が出ると信じられるのなら、それまでの苦労はそこに至るまでの試練と考えて耐えればいいでしょう。しかし、結果が苦労に見合うものでないとしたら。たとえば、失った犠牲のほうが大きかったとしたら――。

「もし……」

サディには心の奥底にずっと引っかかっていたことがありました。

「もし、神さまがわたしに試練をあたえるためにお父さんやお母さんを死なせたのなら……わたしはもう、神さまになんかなにも祈らない」

サディは人生や運命について、まだ深く考えたことはありません。

でも、自分が生まれるために母親の命が犠牲になったこと――お屋敷でおばさんに言われ続けていたせいもあるかもしれませんが――それが、大きな心の負担になっているようでした。

シンラは驚いて目を丸くしました。サディの言葉にではなく、一点を見つめる瞳の深い輝きにです。

ほかの二匹もサディを見ていました。

使い魔たちは、ふだんは頼りなくおどおどした少女の瞳の奥に、子どもとは思えない、とてつもなく強い意思の力を感じました。

サディはやはり、ある意味変わった子どものようでした。

「そうだな、そんな試練ならいらないな……」

シンラは少しサディに気圧されているようでした。

「まあ、『神の与えたもうた……』っていうのも、勝手に人間が言っていることだし、なんでもかんでも神様のせいにするのは神様が気の毒だぜ」

ヨルがシンラの背中に乗って彼の頭を小突きました。

「そういうこと。魔女が神様、神様っていうのもおかしいわ。魔女は無神論者なの。神様が平等でないから魔女が生まれるんだし」

ツキがシンラの尻尾をわざと踏みつけました。

そのとき、シンラが急に立ち上がったので、ヨルとツキは転びそうになりました。

「客のようだぜ」

シンラはいつになく厳しい表情で玄関の扉を見ていました。

やがて、外からそれを叩く音が聞こえました。

黒いコートと手にしたほうきは、どこから見ても魔女でした。

その人物と目が合ったとき、サディは強い突風を受けたように身がすくみました。人間の発する圧力――単に「威厳」や「貫禄」という言葉だけでは表せないような――たとえば数万人の歓喜や憤怒の叫び、恐怖や悲鳴、そういったものを叩きつけられるようで、ただ、向かい合って立っているだけなのに、なぜかサディの足は震えてきました。

「フレイヤは居るかね?」

魔女は出てきたサディを見ると、意外そうな顔をしてたずねました。

サディもまた驚きました。フレイヤを呼び捨てにする魔女など初めてだったからです。

肩にかかる癖のある黒髪。それとおなじ漆黒の黒曜石のような瞳。見た目は二十代後半くらいに見えるけれども、風格のあるたたずまいは、年齢をおぼろげにして、推測することができません。そしてなによりも、その圧倒的な存在感。きっと、千人の人混みのなかにいても、この人だけはすぐに見つけることができるだろうとサディは思いました。

「いえ……フレイヤさまは、さっき出かけられました」

サディは圧力に耐えながら、声を絞り出しました。

「そうか、来るときに見えたあの人影がそうだったのかな? どこに行って、いつ帰るのかわかるかね?」

「魔女集会に……四、五日かかるかも、と言っておられました」

「魔女集会か……あっちも魔女ばかり、無理に追いかければかえって面倒だな」

魔女はひとりでぶつぶつ言っていましたが、サディの視線に気づいて、最初に感じた疑問を口にしました。

「君はフレイヤの弟子かね?」

「はい……いいえ」

「どっちなの?」

サディがあまりにどぎまぎしているので、魔女は声を和らげました。すると、強風がやむようにすっと圧力が弱まりました。

「あの、まだ、ここに来たばっかりなので……」

「そう……人間嫌いのフレイヤに同居人がいるなんて驚いたわ。名前は?」

「あ、サディです」

「サディ(悲哀)か……変わった名前だけど、まさか本名じゃないでしょうね?」

「生まれたときから、サディです」

「ふうん、変わった親もいるものね……では、サディ、フレイヤが戻ったら伝えておいて」

魔女は背を向けながら言いました。

「ミレディが来た……と」

0

あなたにおすすめの小説

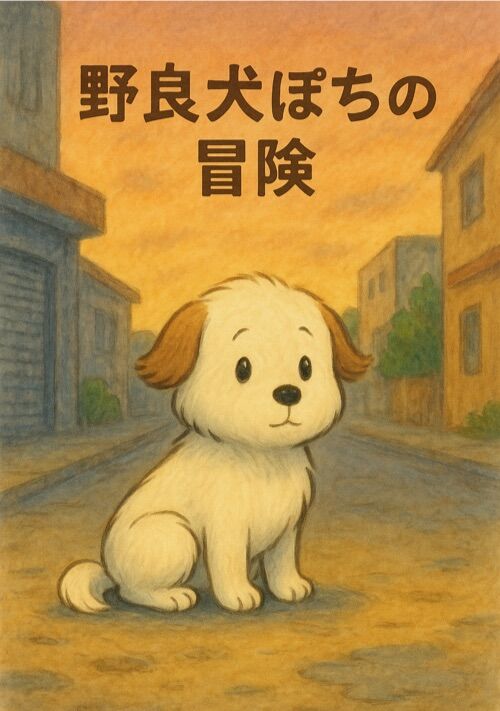

野良犬ぽちの冒険

KAORUwithAI

児童書・童話

――ぼくの名前、まだおぼえてる?

ぽちは、むかし だれかに かわいがられていた犬。

だけど、ひっこしの日に うっかり わすれられてしまって、

気がついたら、ひとりぼっちの「のらいぬ」に なっていた。

やさしい人もいれば、こわい人もいる。

あめの日も、さむい夜も、ぽちは がんばって生きていく。

それでも、ぽちは 思っている。

──また だれかが「ぽち」ってよんでくれる日が、くるんじゃないかって。

すこし さみしくて、すこし あたたかい、

のらいぬ・ぽちの ぼうけんが はじまります。

童話絵本版 アリとキリギリス∞(インフィニティ)

カワカツ

絵本

その夜……僕は死んだ……

誰もいない野原のステージの上で……

アリの子「アントン」とキリギリスの「ギリィ」が奏でる 少し切ない ある野原の物語 ———

全16話+エピローグで紡ぐ「小さないのちの世界」を、どうぞお楽しみ下さい。

※高学年〜大人向き

9日間

柏木みのり

児童書・童話

サマーキャンプから友達の健太と一緒に隣の世界に迷い込んだ竜(リョウ)は文武両道の11歳。魔法との出会い。人々との出会い。初めて経験する様々な気持ち。そして究極の選択——夢か友情か。

大事なのは最後まで諦めないこと——and take a chance!

(also @ なろう)

【もふもふ手芸部】あみぐるみ作ってみる、だけのはずが勇者ってなんなの!?

釈 余白(しやく)

児童書・童話

網浜ナオは勉強もスポーツも中の下で無難にこなす平凡な少年だ。今年はいよいよ最高学年になったのだが過去5年間で100点を取ったことも運動会で1等を取ったこともない。もちろん習字や美術で賞をもらったこともなかった。

しかしそんなナオでも一つだけ特技を持っていた。それは編み物、それもあみぐるみを作らせたらおそらく学校で一番、もちろん家庭科の先生よりもうまく作れることだった。友達がいないわけではないが、人に合わせるのが苦手なナオにとっては一人でできる趣味としてもいい気晴らしになっていた。

そんなナオがあみぐるみのメイキング動画を動画サイトへ投稿したり動画配信を始めたりしているうちに奇妙な場所へ迷い込んだ夢を見る。それは現実とは思えないが夢と言うには不思議な感覚で、沢山のぬいぐるみが暮らす『もふもふの国』という場所だった。

そのもふもふの国で、元同級生の丸川亜矢と出会いもふもふの国が滅亡の危機にあると聞かされる。実はその国の王女だと言う亜美の願いにより、もふもふの国を救うべく、ナオは立ち上がった。

14歳で定年ってマジ!? 世界を変えた少年漫画家、再起のノート

谷川 雅

児童書・童話

この世界、子どもがエリート。

“スーパーチャイルド制度”によって、能力のピークは12歳。

そして14歳で、まさかの《定年》。

6歳の星野幸弘は、将来の夢「世界を笑顔にする漫画家」を目指して全力疾走する。

だけど、定年まで残された時間はわずか8年……!

――そして14歳。夢は叶わぬまま、制度に押し流されるように“退場”を迎える。

だが、そんな幸弘の前に現れたのは、

「まちがえた人間」のノートが集まる、不思議な図書室だった。

これは、間違えたままじゃ終われなかった少年たちの“再スタート”の物語。

描けなかった物語の“つづき”は、きっと君の手の中にある。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる