1 / 5

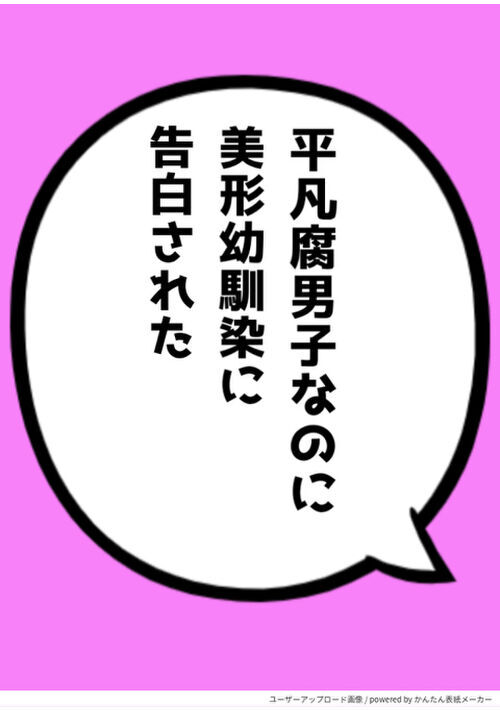

確かに、片桐とは同小でした。けどそれだけ

しおりを挟む「片桐くんと仲良いの?」と、女性徒aは尋ねる。

俺は「勘弁してください」と言いたいのをグッと我慢して、「そうだよ」と答える。食い気味で。「片桐くんの連絡先が知りたいの」と、女生徒a。「じゃあ、本人に確認しとくよ」と、俺は片桐くんにメッセージを送る。以下、意味のないスタンプの応酬。

これは中学に上がって以来、100回以上繰り返しすてきた作業だ。「食い気味で」と言うのは、片桐くん本人からの指導だし、スタンプ合戦を始めるのも毎回片桐くんの方だ。指導に背くと、『泣き喚く片桐くんをあやす』と言うタスクが増えるので、俺は今日もマニュアルに忠実だ。

マニュアル通りに、手を振りながら女生徒aの背中を見送って。俺は教室の隅っこの席で、漸く仕事終わりの間食にありつく事ができる。バッグから飛び出してきたクリームパン。

セピア色の記憶が蘇る。

忘れ物のお弁当を引っ提げて、お兄ちゃんのバイト先のパン工場に行った。そこで見たのは、流れてくるクリームパンに、ひたすらペタペタシールを貼るお兄ちゃんの姿だった。今の俺と全く同じ表情をしていた。

あの時の兄も、もしかしてこんな気持ちだったのだろうか。

感傷に浸りながら食べるクリームパンは、少ししょっぱかった。

***

片桐秀治の事は、ボンヤリと知っていた。

いつも体育館の半分で、バスケットボールを叩いていたアイツだ。ダイナミックかつアクティブな動きは、本人の体格の大きさにも相まって、同い年とは思えなかった。

「片桐くん、カッコ良いよね」

そんな、たった週3回のたった数時間。互いのスポーツクラブの練習場所が被る、と言うだけの接点だった彼の名が、よく耳に届くようになったのはいつからだったか。

確か、小学校4年生くらいからだったかもしれない。

元々足が速いだか何だかで人気者だった彼が、さらに超の付く美丈夫だと周りにバレたらしい。

人の顔が急に変形する事はないので、どちらかと言うと、周りの人間が色気付いただけだと思う。

兎にも角にも、『穏やかで優しくて、何でもできるカッコ良い片桐くん』のウワサは、3クラス隔てた俺の耳にも届くようになっていた。

「きみ、すごいね」

「……おれ?!」

だから、咄嗟に飛び跳ねてしまった。だってあの、有名人の片桐くんに話しかけられるだなんて。

小学4年のドッヂボール大会。

皆に体育委員を押し付けられた俺は、居残りでボールを片付けなければならない。

がらんとした体育館で、一人寂しくボールカゴを片付ける。倉庫から出てきた俺を待っていたのが、鍵の束を持った片桐だった。

「きみ、すごいね」と、鍵の束をジャラジャラしながら笑うそいつに、「おれが?」と尋ね返す。

片桐は、「うん」と答えながら、倉庫の鍵を閉めた。

「2組が優勝したの、藤白くんのおかげでしょ?」

そう微笑んだ片桐の笑顔は人懐こい。取り敢えず笑い返す事はできたと思うけど、言っている意味はわからなかった。

確かに俺のクラスは優勝したけれど、俺は特に目立った活躍はしていない。疑問が顔に出ていたのか、片桐は困ったようにまた笑った。

「さくせん考えたの、きみでしょ。指示出してたのも、きみ」

「それは、どのクラスの体育委員もやってるよ」

「みんなが当たり前に指示に従うのは、すごい事だよ。特に渡辺くんと加藤くん。どうやったの?」

少しだけ考える。考えた結果、俺は渡辺くんと加藤くん、その他のクラスメイトの性質について語り尽くす事しかできなかった。渡辺くんは目立ちたがり、加藤くんは喧嘩っ早い、野沢さんは動体視力が良い、川崎くんはゆみちゃんが好き。

そんな要領を得ない説明を、片桐はずっと笑顔で聞いていた。

「やっぱり、藤白くんはすごいね」

「うーん」

「よく人のこと見てるんだなって」

そう締めくくると、俺の手を取って、「おれは片桐」と笑った。さらに下の名前を付け加えようとするので、俺は思わず、「秀司くんでしょ?」と食いついていた。

「え、なんで」

「きみ、有名人だから」

言えば、片桐は少しだけ眉根を下げて、「そっか」と笑う。

どことなく哀愁の漂う表情だと思った。

俺は何か間違えただろうか。終始笑顔だった分、その表情には胸が騒つく。

「藤白くん、おれね」

キャラメル色の目が、不意にこちらを向く。

人形みたいな睫毛が、音を立てたような気がした。勢いのまま握られた手は、真っ白で柔らかい。

「おれ、きみと仲良くなりたい」

「仲良く……」

「そう。明日から、2組に遊びに行って良い?」

小首を傾げれば、細い黒髪が、天使の輪っかみたいに光を反射する。目の前にいるのが実は女の子なんじゃないかって気になってきて、急に恥ずかしくなってくる。

二重幅の広い大きな目に見つめられれば、もう限界だった。

なんで、だとか、そういえば最初から俺の名前を知ってたね、だとか。色々な事を考えながら、絞り出せたのは「うん」と言う一言だけ。「よろしく……」と付け加えられたのは、ちょっとした奇跡だ。

***

次の日から、本当に片桐は俺のクラスに来るようになった。

「藤白くん、いっつも隣でバレーしてるよね?」

「ずっと話してみたかったんだけど、きっかけがなくて」

俺の机に寄ってくるなりそう口火を切った片桐に、膝を打った。だから彼は、俺の名前を知っていたのだ。認知されていた事に驚きつつ、直近の記憶を漁る。

「片桐くん、この前試合中にコケてたでしょ」

少し考えて言えば、片桐は、複雑そうな表情で「覚えてくれてたんだ、嬉しい」と答えた。全然嬉しそうに見えない。

「俺、藤白くんに覚えられてないと思ってたから。昨日は、バスケしてるって言えなかったんだよね」

悔しそうに唸る片桐。

だから昨日、「有名人だから」と返した時に、複雑な顔をしていたのか。きみバスケしてるよね、と俺もあそこで言えばよかった。あれが葛藤の現れだと知って、申し訳なさやら面白さやらが鬩ぎ合う。

その後も、不思議と片桐との会話は途切れる事が無くて、クラブチームの先輩の話に、昨日のオリンピックの話。給食の話に、家族の話。たくさんのことを話した。

片桐の御両親は海外出張中で、片桐は、今は母方の叔母の家で過ごしている、なんて話もしてくれた。「変なこと聞いてごめん」と言うと、「でもここの学校だから、藤白くんに会えた」と笑う。

片桐は、大人な奴だと思った。

次の日からも片桐は頻繁にやってきたので、ほぼ毎日顔を合わせた。違うクラスなのに、いつも、気付けばアイツが隣にいた気がする。

半年くらい経つ頃には、毎朝校門で待ち合わせるくらいの距離感になっていて。片桐はいつも早くから待っているから、「先に入ってて良いよ」と言うけれど、頑として待つのをやめる気はないようだった。

「今日放課後、一緒に体育館まで行こうよ」

ある朝、揚々と告げられた提案に、少しだけ口籠る。エナメルバッグを一瞥すると、片桐は不思議そうに首を傾げた。

「学校から直接行くでしょ?」

「……うん」

「俺とはいや?」

「嫌……では無いけど」

少しだけ迷って唇を尖らせる。あまりにも悲しそうな顔をするから、困ってしまう。

片桐が嫌では無いのは本心なので、余計に。

「おれ、市民体育館までいっつも走って行ってる」

「ランドセルとバッグ持ったまま?」

「うん。こー君……先輩たちもそうしてるから。おれ体力付けなきゃだし」

反応を伺うみたいに片桐を見たら、「いいね」と笑った。予想とは違った顔をする物だから、少しだけ驚く。

「俺も一緒に走って良い」

「え、」

「俺も体力つけたい。あと、ランニングも一緒にしない?俺、9時からいっつも公園で走ってるんだ」

きゅ、と弧を描いた瞳には、きらきらした星が散っているみたいだった。

サラサラ揺れる、細くて真っ黒な髪の毛。

手が温かい。片桐の前髪から手へと視線を移せば、また両手を握られていた。

「うん」

何気なく落とした言葉は、想像していたよりもずっと弾んだ物だった。

***

「俺はね、人より劣ってるんだって」

「そう?」

「そうだよ。だから、人より頑張らなきゃダメだよって、父さんが」

「そう」

「だからこうしてトレーニングしてるのに、皆は『可笑しいよ、お前』って。難しいね」

…………俺はどうしたら良いんだろうね。

そんな会話をしたのは、いつだったか。小学校6年生の、冬くらいだった気がする。

夜の公園。

隣でクールダウンをしながら滔々と語る片桐に、驚いたのを覚えている。

この頃の話題といったら、専らトレーニングだったりスポーツの事だったから、こう言った湿っぽい話題は珍しい。

けれど、お互い高学年になって忙しくなって、一緒にいる時間が前よりも少なくなった。特に片桐は、キャプテンになってから色々考え込む時間が多くなった。そして暫く会わないうちに、少しだけ影ができたように感じられて。

大人になるってきっとこう言う事だと思ったけれど、悩んでいるのなら、出来るだけ力になりたいと思った。

「俺は片桐が『劣ってる』とは思わないよ」

まず第一に、体格、センス、メンタルを総合して、片桐が『劣っている』わけではない事は明らかだ。

そしてそれは、バスケットボールと言うスポーツを知らない俺にすらわかる事であって。

誰よりも優れた人間が、純粋に、疑いもせず、「己は劣っている」と思い込み、ひたすら自分を追い混む。その姿は、隣でプレーするチームメイトの目にはさぞや不気味に映るのではないか。

それを伝えるべく口を開くが、すぐに閉じる。

彼のそのコンプレックスは、非常に深刻である事を知っていたからだ。

何度諭そうと、「でも、父さんがそう言ったから」の一点張りで、聞きやしない。話を聞く限り、幼少期の御両親の言葉が原因らしい。片桐は特別盲信的だと言うわけではないし、親の言葉を子が真に受けるのは、特に珍しいことでもない。

ただ特別厄介なのは、片桐の御両親が片桐の側にいないと言う事だ。その認識の歪みを、払拭できる人間がいない。

御両親も全く、厄介な呪いを置いていった物だと思った。

「百歩譲ってお前が『劣ってる』としても、やり過ぎはよくないよ」

悶々と考えた結果出たのがそんな言葉なんだから、本当に救えない。

「どれだけ頑張っても、怪我したら訳ないんだから」

「……大丈夫だよ、念入りケアしてるから」

寝耳に水だ。根底にある間違いを正さない限り、俺の言葉は片桐には届かないんだろう。

視線を上げれば、優しげに細められた双眸と視線がかちあう。

乾いた夜風が、細い髪をさらっては吹き抜ける。甘い制汗剤の匂いが鼻腔をくすぐった。

「侑希はわかるよね。おれの気持ち」

「……?」

「おまえはこっち側の人間だから」

「…………『劣ってる側』の?」

「違うよ。誰ともわかり合えないひと」

清々しい笑顔だった。体育館が開くまでの時間、一緒に鬼ごっこな宿題をした。その時に見せる笑顔と同じ顔だった。

ただその言葉だけが、アンバランスなまでに重く響いて。

目の前の少年が、全く違う人間に成り代わってしまったような錯覚を覚えた。

「…………」

腹を捌き、ずっと目を逸らしてきた病巣を鼻先に突きつけるような。はたまた、デタラメなレントゲン写真を差し出して、ありもしない体内の異物を指差すような。そんな感じ。

この少年は、果たして医者なのか、詐欺師なのか。

図りかねているうちにも、耳障りの良い声が、絶えず俺を『同類』だと言い聞かせる。

「信じられるのは、積み上げてきたものだけ。苦しいのからしか、実感が得られない。自分のサイノウも、運も、何一つ信じられない」

「けど周りの人間は、もっと信じられない。だって根拠のない『普通』で此方を否定する。誰かが言ってくれる物なの?お前は頑張ってるね、お前は正しいね。胸を張って生きて良いよって」

「そんな無条件に与えられる自尊心一つで、どうして生きていられるのかなって。おれからしたら、そんな人達の方が怖いよ。きもちわるいとすら思う。その薄っぺらい物のどこに、自分の価値を見出せるの」

「お前もそうだから、人を管理するし、執拗に自分を追い詰めるんでしょ?自分も他人も信じられなくて、前にも後ろにも、誰もいないから」

延々と吐き出される言葉に、気付けば俺の眉間には皺が寄っていた。片桐の口に、手元のタオルを突っ込んでやりたいと思った。叔母さんの前で同じ事を言えるのかと、問い詰めたかった。

片桐のそれは、『こうである』と言う事実ではなく、『こうであれかし』と言う願望──なんて生易しい物でもない。『こうでなければならない』と、事実すら歪めてしまう呪詛である。

そんな呪詛を、熱に浮かされたみたいな表情で延々と俺に吹き込んで。

片桐は、俺を一体どうしたいのだろう。

「だから、侑希はずっと俺の隣にいるよ」

「…………」

「おれとしか分かり合えないから、お前はおれを拒絶できない」

「別に、分かり合えても分かり合えなくても、拒絶したりはしないよ」

そう答えて、また視線を地面へと落とす。

「そもそもおまえが言ってる事、よくわからない。俺は俺の事、あんまりわかってないから」

「……おれは分かってるよ」

「たまたま目的地まで同じ道だったから、一緒に走ってる。それじゃだめなの」

動機とかは俺にとって重要じゃないから、そう言った。

片桐は、一瞬だけショックを受けたような顔をして、唇を尖らせる。拗ねた時のいつもの表情だ。少しだけ安心する。

「目的地って何?侑希はどこに行きたいの」

スクイズを傾けて、夜空を見上げる。少しだけ考えて、「行けるとこまで」と答えた。

「なに、それ」

「お前も、そうした方が良いよ」

「おれも?」

「うん」

きっとそれが良い。

人間って何十億人もいるらしいから、『完全な孤独』なんて物は存在しないんじゃないかと思う。『唯一無二の関係』なんて物も。

それでも動機だとか、人種だとかで人を区別して寂しくなるなら、同じような人達が住む場所に行けば良い。

……これは勘ではあるけれど。

片桐みたいな人種は、上に──遠くに行けば行くほど、多くなるんじゃないかと思った。

俺たちが本当にずっと隣にいるのなら、たどり着く場所も、そう変わりはしないだろう。

なんて語るのは小恥ずかしいので、察してくれと目線を送る。片桐は何故か、薄気味悪い温度で笑っていた。

「じゃあ、俺もそうする」

「……それが良い。行けるところまで行ったら、多分もう、全部どうでも良くなってる」

「本当かなぁ」

「多分って言った」

「ええ?そんな無責任、おれは許さないよ」

少しだけ腰を折って、態とらしく目を見開く。

「自分の言ったことには責任を持たなきゃ」

米神を伝う汗の感触を、ヌッと伸びてきた冷たい指が拭う。

最近伸びてきたらしい前髪が、真っ白な顔に影を落とす。

前髪の隙間から覗く目は、人懐こくたわんでいるのに、全くと言って良いほど光を反射しなかった。

「一緒に、行けるところまで行こうね。侑希」

頬をなぞった指が、やけにゆったりとした動作で、今度は俺の横髪を耳にかけてくる。

────運命共同体。

頭に脈絡もなく浮かんだ言葉を、すぐに振り払う。少しだけ広くなった視界で、片桐の双眸を見つめ返した。

***

片桐は全国大会の3回戦で負けた。俺は大会にすら出られなかった。

いくら上手になっても、4人では公式大会には出られない。地元でバレーボールをしている同級は、何人か県外の私立に行ったけど、俺はジュニアの先輩がいる公立中学校に上がった。県大会常連、過去10年で、数回は全国にも駒を進めている強豪だった。

ここの地区はそこそこスポーツが盛んで、そこそこ強いジュニアチームが沢山あるから、そう言った事は珍しい事でも無いらしい。

「……おれ、先輩に目ぇ付けられちゃったかも」

中学1年生。青い顔で言う片桐は、すでに身長が170を超えていた。

ジュニア上がりの逸材がそこそこ来るとは言ったが、片桐はその中でも、頭一つ抜けているようで。

下からの脅威、過ぎた被害意識、認知の歪み。

そんな要素が絡み合って、片桐は先輩から過剰な圧を受けているようだった。

「人一倍働いて、真面目に謙虚に過ごすんだ」

「やってるよぅ。頑張ってるよぅ。そろそろ自分が人間か働き蟻かわからなくなりそう」

「じゃあ、別に気に病むことは無いだろ」

出来ることをやっているのなら、何も負い目に感じる要素は無いだろう。困ったようなポーズを取ってはいるが、片桐は人当たりが良い。愛想も良い。コミュニケーション能力も高く、よく気が回る。なんだかんだ、どうせ上手くやる。

実の所、「不味い」だなんて微塵も思ってはいないんだろう。

「胸を張れよ」

「堂々としとく」

「そうしとけ」

頷いて、昼食を掻き込んだ。授業開始10分前の予鈴に、片桐はせこせこと自分の教室へと帰っていく。クラスの友達と食べれば良いのにと思った。アイツなら、後からでもどうとでもなるのかもしれないけれど。

***

こうなることを知っていたら、無闇矢鱈に片桐を受け入れる事はなかった。最初の一か月は毎時間俺を訪ねてくる物だから、『クラスの一員かな?』ってくらいクラスに馴染んでたし、何なら俺よりクラスに溶け込んでた。

「片桐くんと仲良いの?」

入学して3ヶ月くらい経った頃から、そう言った質問を多く受けるようになった。

いつもはああ、だとかうう、だとか答えて、「告白したいの!協力して!」か、「片桐くんについて教えて!」と続く。そして、「片桐はバスケットボールと一緒に寝てる」と教えてあげる。

けれど今日は、早く昼練に行きたかったので、「特には」と正直に答えた。

「ごめんな、付き合わせて」

「いえ、俺もボール触りたいので」

いそいそとシューズに履き替えて、体育館に入る。

すでにこーくん……浩平先輩は、ネットを張った後で。不覚だった。妨害さえ入らなければ、先輩に準備させる羽目にはならなかったのに。

「そんな顔するなって。練習に付き合ってもらってんだ。準備くらいするよ」

「明日はもっと早く来ます」

「……なんか、侑希に敬語使われると寂しいな。2人の時くらい、タメで話しても良いのに」

「いや……」

郷に入れば郷に従えってあるし。後輩1人特別扱いされているようで、少しむず痒くなってまう。

遠慮願いたいと言う意志を込めて首を振れば、こーくんは少し寂しそうな表情をして、ボールを投げる。

回転をかけてそれを打ち返せば、無駄のないフォームでレシーブして。

少しのパスだけでも、彼の技術の高さが垣間見える。ここに来て良かったと思った。

「……レシーブの時、どんなこと考えてますか」

「え。こう、包み込むように……たまご割れないように?」

「…………」

「俺教えるのめっちゃ苦手」

「見て覚えます」

「真面目だねぇ、おまえは」

「上手になりたいから」

今度は俺が、回転の掛かった軟打を受ける。

「ウヘェ」と舌を突き出すこーくんは、ジュニアの時とあまり変わっていないように見えた。

「お前が言うと、何かイヤミに聞こえるわ」

「イヤミ?」

「そー、新入生粒揃いだろ。最近2、3年ピリピリしてるんだぜ。特にお前は、無名のルーキーだから何モンだ!って」

「おれはスパイカー」

「お前はさぁ……」

こーくんは半目になって、パスを止めてしまう。

「浩平先輩のトス、いっぱい打ちたい」と言えば、フフンと笑って、ネットを潜った。

サーブの練習を始めるようだ。

示された位置で構えれば、こーくんがエンドラインから助走分下がる。

「お前、ほんと俺の事大好きな」

「はい」

「同い年とも、仲良くしろよ」

「…………っ!」

ジャンプして、ボールを叩いて。ほぼ叩きつけるようなサーブを受けて、体勢を崩す。

落としはしなかったが、ネットを超えてしまった。

ボールを弾いた手首が、ジンジンと熱を伴って小さく痛む。

……やっぱり、こーくんはすごい。

熱っぽく溜息が漏れて、興奮に頬が緩む。トスを上げ助走をつけるその姿を、網膜に焼き付けるみたいに見つめた。

***

「片桐くんと仲良いの?」

入学して半年くらい経っても、その言葉からは逃げられなかった。変化と言えば、お互いに部活の友達とつるむようになったと言うくらいだろうか。

咀嚼した鶏肉を呑み下して、「特には」と正直に言う。

「でも、あれは知ってる」

「あれ?」

「いっつもバスケットボール抱いて寝てるって」

「か、かわいー!」

そう言って、キャアキャアと友人の元へと戻っていくクラスメイト。その背を見送って、また鶏肉を摘んだ。

「片桐くんと仲良いの?」

「む」

「本当のところどうなの?」

「うるさい」

鶏肉を戻し、隣の席を見る。

ニヤニヤと笑っているのは、右成夕陽。部活の同期である。

県大会で、ジュニア時代に優秀選手賞を取った逸材。私立に行った双子の兄に反抗して、この学校にやってきたらしい。

練習時は、彼にしか見えないお兄さんに叫んだりしてる。

こうして話すようになったのはつい最近だ。

俺の水筒から勝手に麦茶を飲んで、「なんかすっぺえ!」と殴りかかってきたのだ。その水筒は前日学校に忘れて帰った物だから、変な味がするのは当たり前だ。多分、発酵していたんじゃなかろうか。

不潔野郎!ぬ、盗人猛々しい!うるせえ腐ったモン飲ませやがって!と怒鳴り合い掴み合いの大喧嘩になって、気付いたらこの距離感に。

人生はわからない物だと思った。

「……なんで皆おれの方に来るの。本人に直接話かければ良いのに」

「そりゃあ、ねぇ?あの片桐くんだし。あとバスケ部って、なんか仲良過ぎて入れねぇっつーか」

「へぇ」

「一人一人は良い奴なんだけど、群れになると急に排他的になるんだよ。で、片桐クンはいっつも輪の中心にいるだろ?」

そう言われて、回想する。

片桐以外の顔はボンヤリとしか思い出せないが、確かに、よく部員同士で集まっているとは思った。

『仲が良いな』『なんだかんだ上手くやっているな』程度の認識だったので、あれが排他的と呼ばれているのかと少し驚いた。

「同小なんでしょ、お前ら。クラスとか同じだったの?ご近所さん?」

「いや?一年もクラス被らなかったし、特に近所ってわけでも」

「マジの謎コミュニティじゃん……」

「なんか、いっつも隣のコートでバスケしてた」

「同じ体育館だったわけ?」

「そう。そっから暫く、一緒に体育館行ったり、トレーニングしたりして」

言葉を切る。目を皿みたいに丸くして、右成がこっちを見ていたからだ。

爆弾おにぎりをハムスターみたいに頬張って、モグモグと咀嚼した。俺は俺で、モソモソした鶏肉を咀嚼する。右成の目を見ながら。

「競技違うのに?」

漸く飛び出てきた言葉は、概ね予想の範囲内の物だった。

「必要な筋力も身体能力も違うのに?一緒にトレーニングして意味あったのかよ」

「だから、最近はやってない」

「ふーん」

「トレーニングって言ってもランニングだけだったから。持久力がないとまず始まらないのは、共通してる」

一応納得したような表情をして、今度はおにぎりを一口で丸呑みする。蛇かコイツは。

「じゃあ、」と間延びした声と一緒に、ぴ、と指をさされる。癪に触ったので、すぐに叩き落とした。

「やっぱお前ら仲良しじゃん」

「そう?」

「そうでしょ。接点無くなった後に、他クラの好きでもない奴の所に通うかよ」

「ふぅん……」

「なんだよその返事……」

最後の一欠片を口に放り込んで、弁当箱を閉じる。丁度、始業のチャイムが鳴り始めた所だった。視界の端で、右成が渋々と言った様子で風呂敷包みをしまうのが見える。

どうにしろこの関係を、仲良し友達と形容する気にはならなかった。

***

昼休みの自主練は、最近は専ら右成としている。

10分休憩の間に昼飯を掻き込んで、昼休みは体育館に駆け込んで、ネットを張る。

俺がこーくんと自主練をしている事を知ると、「なにそれズルい!いいな!」と、大喜びで付いてくるようになった。

一番初めに他の同期を誘った時、「頑張られすぎるのも迷惑なんだよな」と微妙な表情で断わられた分、右成の反応は新鮮である。右成は、馬鹿で傲慢で、頭も性格も悪いけど、バレーに対しては誰よりも真摯だった。

けれど逆に、こーくんは来なくなった。

今思えば、俺がこーくんの練習に付き合っていたのではなく、こーくんが気を遣って、俺に練習する口実を与えてくれていたのかもしれない。

こーくんは練習しなくても、すごく上手だから大いに有り得ると思う。

「……こーくんと右成が交換になるのは、余りにも駒損……」

「あ?何か知らんけど、お前今悪口言ったろ」

「下手糞」

「わざと飛ばしたんだよ!ほら行けよ、走って拾え!」

見当違いの方向に飛んでいく青と黄色のミカサのボール。

パスの途中だった筈だが。

脚を回転させて、落下してくるボールと床の間に手を差し込む。ボールを上げて、胸から地面に着地して。滑り込みの当為とは次の動作への滑らかな切り替えにあるので、そのまま立ち上がって右成へと向き直った。

「ムカつくやっちゃ」

「こっちのセリフだ」

掴んだボールをお返しとばかりに遠くに投げたら、「クソクソクソ!」とか叫びながら追いかけて行く。

ちゃんと追いかけてしまうあたり、難儀な奴だと思う。

「何笑ってんだ藤白!」

「笑ってない」

「笑ってる!鏡見ろ!」

遠くから吠える右成。

ペタペタと顔を触れば、たしかに少し、頬の筋肉が強張っているみたいだった。

俺は割と、此奴とバレーする時間が好きだ。こーくんとの時間には及ばないけど。全然、全く。

「……あー、片桐ね」

ふと、聞き覚えのある名前に、思わず振り返る。

体育館を2等分する緑色ネットの向こう。即ち、普段はバスケ部かバドミントン部が使っているコート。

そこで立ち話しているのは、身長170センチ前半の男子生徒達だった。恐らくバスケ部、一つ上の先輩だろう。

片桐の姿を探すが、体育館には見当たらない。

だとすればこれは、『世間話』と言う物だろうか。

「良いよなぁ『ジュニア上がり』ってやつは。スタートが違うんだから」

「俺達はこうして健気に、昼飯食う間も惜しんで練習してんのになぁ。馬鹿らしくなってくる」

「この時間も呑気に飯食って、女とイチャついて。それでレギュラー取れるんだから、何つーか」

──────卑怯だよなぁ。

「だから万年補欠なんじゃない」

朴訥とした言葉に、一気に体育館の温度が冷え込むのがわかる。

あれ、声に出てたか?今。

そう思って咄嗟に口を抑える。ヒョッコリと俺の背後から顔を出した右成に、思い違いである事を悟るのだけれど。

「あ、誰?」

「一年じゃん。なに、俺らに言ったの、今」

バスケ部の男2人が、此方へとユラユラ近づいて来る。完全に臨戦体勢だった。

右成が、どうしよう!みたいな顔で此方を見てくる。その顔をしたいのは俺の方なんだけど。

素か。本当に素で今のをやらかしたのか。

小声のつもりだったのか?俺に話しかけたつもりだったのか?

どうにしろ、此奴が大馬鹿野郎なのは間違い無かった。

「万年補欠って何、お前俺たちの何を知ってんの?」

「頑張って練習してる人に、そう言う事言うのどうなの?」

なんか、すごい面倒臭い。謝っておけと言う意味を込めて右成を見て、絶句する。

なんだその目。やめろよその目。

今までになく透き通った目で、今までになく純粋に「何言ってるんだろう、この人たち」って表情をしている。

此奴にとっては純粋な疑問なんだろうけど、その口から出てくるのが、『煽り』一択だと言う事は容易に想像が付く。

「頑張ってたんですか?」

「右成」

「だってさっきからずっと、ボール持って突っ立ってるだけじゃん。何もせずダベって」

「右成くん」

「自己満じゃん。時間の無駄。『頑張ってる俺』のポーズとって、自分に酔ってるだけ」

「右成、分かったから黙れ!人を指差すな!先輩だぞ!」

「でもそうか。呑気に飯食って、女とイチャついてるだけでレギュラー取れるって本気で思ってるから、そんなヌルい事できるん……ベベッ!」

俺は右成を殴った。

ずっと先輩を指差しながら、俺に話しかけるていで先輩を煽っていた右成。

やっと黙ってくれた。白目剥いてるけど。

できれば小一時間は死んでてほしい。

だってマジで怖いコイツ。何が恐ろしいって、これで多分悪気が無いところ。人でなしすぎる。

「言わせておけばァ!」

怒涛の鬼ストレート侮辱に、やっと理解が追いついたのだろう。

怒号と共に振り上げられた手。

パチン!なんて気持ちの良い音が響いて、脳が揺れるみたいな衝撃に襲われて。

視界が覚束ない。目の前に星が散る。頬がジンジンと熱を持つ。

殴られた。

そう理解するのに、数秒かかった。

いやほんと、なんで俺が。

「先輩」

思いの外低い声が出て、少し驚く。痛むので、唇を最低限しか動かせない。

「すみません、今のは此奴が全面的に悪いです。謝って済むことでは無いですけど、申し訳ないです」

「誰の努力も、軽んじられて良い筈がないのに」

……こいつは、相手を知った気になって、正論でタコ殴りにして、気持ち良くなってる最低野郎なんです。

右成の前髪を掴み上げながら、そう続ける。

俺のボソボソ謝罪に、先輩達が強張った表情で手を引っ込めた。

漸く痛みが治まってきたけど、まだ熱い。

頬を抑えながら、「でも」と言えば、一歩分距離が空いた。向こうが後退りしたからだ。

「俺は少し昔から片桐を知ってますが────先輩方って、小学生の頃、学校以外の時間何してました?」

「遊んでましたか、ゲームとかしてましたか。塾とか行ってました?……あいつはその時間、血ヘド吐きながらバスケしてました。4年間ずっとです。毎日毎日」

空いた分の距離を補うために声を張り上げたせいで、ちょっと剣呑に聞こえるかもしれない。

一歩距離を詰めて、出来るだけ柔らかく、諭すように「それを知ってほしくて」と言葉を継ぐ。

「『誰の努力も、軽んじられて良い筈がない』と思いますので……」

ぎこちなく目を細める。

笑っているつもりだけど、この表情で昔、『もしかして、喧嘩とか売ってるか?』とか言われた記憶がある。いやでも大事なのは気持ちだと思うし。

届け気持ち。

「……萎えたわ」

先に目を逸らしたのは、あっちの方だった。鼻白んだような表情で背を向けて、さっさと体育館を出て行ってしまう。

気持ちが通じ合った瞬間である。

息を吐き、いい加減気絶したままの右成をその場に投げ捨てる。

「痛い!」

「ちゃんと受身とっといて、大袈裟。起きてるなら起きてるって言えよ」

「起きるタイミングわからんかったし。でもお前やっぱり、大概片桐クンの事好きだよね?」

「…………」

一本ずつポールを運びながら、眉を寄せて考える。

俺は、どんな気持ちで先輩に弁解したのか。

それは単純で、間違った認識を、「それは違うよ」と正したかっただけだ。

特別片桐自体に思い入れがあったわけじゃない。多分。

「……特には?」

そう首を振ると、また右成は目を丸くした。

目を丸くして、そして、体育館に響き渡るくらいの声で大笑いした。

***

久々の感覚に、タオルで汗を拭う。

夜の公園、夜の風、少し甘い制汗剤の匂い。

「久しぶりに走ろうよぅ」との事で一走りしたが、これは中学に上がって以来初の会合だった。

俺自身かなり体力はついたと思ったが、それはお互い様だったようで。俺は片桐のペースについて行くのに精一杯だった。

是非次は、短距離ダッシュに付き合ってほしい物だが。

「片ぎ」

「侑希、俺はね」

おもむろに切り出された言葉に、「ねえねえ走ろうよ!」と言う誘いを飲み込む。

暗闇にぼうっと浮かび上がる真っ白な顔が、甘い匂いを伴ってこちらを向いた。

「俺はお前と、すごく仲良しだと思ってるよ」

「ン?」

「仲良しなの?って聞かれたら、食い気味にウンって答えるくらい」

「そっか……」

「侑希は?」

「ン!?」

「侑希は?」

色々と思い当たるフシがあったので、半笑いのまま片桐の表情を観察する。

この半年間で、身長がまた6センチ伸びたらしい。

骨格が骨張ってきて、線が少し細くなったか。ゆらゆら揺れるブラウンの目を、ココア味のプロテイン不味いんだよな、とか考えながら眺めた。

「今日誕生日だったんだけどさ」

「え、おめでとう」

「ありがとう。プレゼントも結構貰うわけなのね」

「うん」

「15」

「なに?」

「これね、もらった抱き枕の数」

ここに来て、ピーンと、電流のような衝撃が脳内を駆け抜ける。

「片桐くんと仲良いの?」「ああ……」「片桐くんってどんな人なんだろう」「あいつバスケットボールと一緒に寝てるよ」

「片桐くんと仲良いの?」「うう……」「片桐くんって───」「あいつバスケットボール抱いて寝てるよ」

「片桐くんと仲良いの?」「特には」「片ぎ」「あいつなんか……その、抱いて寝てるよ」

濁流のように押し寄せる記憶。

ここ最近特に増えたなと思ったら、お誕生日なんて言うビッグイベントがあったらしい。

その数ざっと約15人。そして俺はその全てに、『片桐は抱いて寝ている』と言う旨を脳死で伝えてきた。

「…………侑希はさ、俺のこと嫌いだったりする?」

「事故だ」

弁解させてほしい。切実に。

「俺はその、たしかにちょっと陰湿な人間だけど」

「ちょっと、ね」

「……結構、いやだいぶ陰湿人間なのは認める。百歩譲って。でも、この、抱き枕、インフレは、故意じゃ、ない」

断じて。悲しき事故だ。嫌がらせとかじゃない。

一言一言に魂を込めて、思いよ通じろと片桐の双眸を見つめる。

格闘技かってくらい見つめあって、先に動いたのは片桐の方で。

「やっぱり、抱き枕で俺を圧殺するつもりだったんだ。俺のことが嫌いだから……」

思い通じず。

「いや…っ、そんな事はない、マジで」

「仲良しじゃないから!」

「なっ、仲……、何?」

「えーん!えーん!」

9歳の少女のように、顔を覆って嗚咽を漏らす。

夜だから許されてはいるが、昼間だと多分、中々にキツい絵面だ。

2年半くらいで、こいつも大概印象が変わったと思う。年齢的にある程度はしょうがないのかもだけど、何というか、こう、こいつ、

「侑希は俺と仲良しじゃないんだー!悲しい!」

…………こんな、女子中学生みたいな奴だったか?

「仲良し、仲良しだから」

「ほんと?適当言ってない?」

「言ってない」

「ほんとのほんとに?」

「ほんとのほんとに……って、お前、めん……」

「面倒臭いって言ったぁ!」と、嘘泣きしながらジャージの裾を摘んでくる。クソ。こいつ確か、小学生の時はもっと大人びた奴じゃなかったか。それが今は何だってこんな、ち……ちゃんぽらんに。

しなしなした挙動の割に、裾を引っ張る力はバカ強い。ビリビリに引きちぎられないか、これ。

「俺と侑希は仲良しだからぁ、」

「ン」

「これからは、『そう』答えるように」

え、と。声を漏らす前に、片桐が立ち止まる。

気付けば、丁度走り始めた地点に戻ってきていて。制汗剤とタオルをリュックから引っ張り出しながら、横目で片桐の様子を伺う。

「それはどう言う意味か」と。

そう尋ねるのは、あまりに白々しいだろうか。

そんな事を考えているうちに、「ね」なんて、お金を払いたくなるような笑みで念を押されて、肩が強張る。

片桐が少なくとも好意的な感情を向けてくれているのは、よく分かった。

けど仲が良いと答えた場合、なんか色々と面倒臭い思いをする羽目になるので、口をモゴモゴ動かして誤魔化しておく。

時と場合によるかも。

「…………」

「…………」

「………努力ゥ、します……」

渋々頷けば、煙る睫毛がそっと伏せられる。

どこか不満気だが、俺だってできない約束はしたくない。やがて、「まぁ、今は良いか」と漏らして、猫みたいに目を細める。

あからさまに、『何かを企んでいます』という表情を一瞬浮かべて、今度は、態とらしく眉を寄せた。

「ところで、藤白侑希くん」

「なんですか片桐秀司くん」

「おれ、今日誕生日なんだけど」

「おめでとう……」

「それはもう聞いたよぅ」

「そもそも、なんでわざわざ誕生日に一緒に走ろうだなんて…」

「……なんか無いの?侑希からは」

顎を引いて、上目遣いに覗き込まれる。

色素の薄い金眼が、ガラス玉みたいにピカピカ光っていた。

それは期待だとか何だとか、よく分からない感情に妙に潤んでいる。

ずっと見つめていると、何かを請われているような気になって。

よく分からないけど、こう、持っている物全てを差し出さなければと言う気持ちになる。薄気味悪い。

「あ……」

「なぁに?」

「えっと……」

口籠れば口籠るほど、耳を澄ますように片桐が距離を詰めてくる。

のっぺりと伸ばされた指先に、いつかの日みたいに、頬を擦られる。カサついている。保湿した方が良いんじゃないのか。

「…………なんか奢るよ」

睫毛と睫毛が触れ合うくらいの距離感で、片桐の目が、虚を突かれたみたいに見開かれる。

パチパチと瞬いて、頬に添えた手を下ろして。

「叔母さんがご飯作って待ってるから、奢りは良いや」

「ええ……」

あっけらかんと答えた後に、ぐるりと視線を巡らせる。「そうだな」と間延びした声を上げて、骨張った指先が此方に向けられる。

「へ?」

「それ」

「それ……?」

指先を視線で追って、振り返って。

木陰に置かれた俺のバッグを、一瞥する。

向き直って首を捻る。眉を寄せて顎を引けば、また、片桐はニッコリと笑った。

いや、頷かれても。

応援ありがとうございます!

12

お気に入りに追加

61

1 / 5

この作品を読んでいる人はこんな作品も読んでいます!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる