535 / 586

最終章

第五十六話 老骨、鋼が如く(12)

しおりを挟む

その声が響き終わった瞬間から、ザウルの方に傾いていた天秤は水平に戻り始めた。

ザウルが狼牙を放つ。

迎え撃つ雲水の型はこれまでと同じ突き。

のように見えたが、

「?!」

その軌道は直線では無かった。

刃をしならせるように、小さく振りながら放たれた突き。

先端で槍のようなザウルの指先を打ち払いながら、蛇を切り払う。

まるで雲水の剣と腕が一本の大蛇になったかのような動き。

それは我々の世界でいうところのフェンシングの動きに似ていた。

雲水がその技を知っていたわけでは無い。

腕に取り付けた虫が計算の末に導き出した答えであった。

「雄雄雄ォッ!」

天秤を再びこちらに傾けなおそうと、ザウルが吼える。

何度もぶつかり合うザウルの蛇と雲水の蛇。

「「蛇ッ!」」

自然と気勢が重なる。

その激しい応酬の中でザウルは気付いた。

この「形無し」は防御技であると。

先に手を出しているのが常に自分のほうだからだ。

その推察は正解であった。

シャロンとの戦いの中で見出した「無形(むけい)」を雲水は磨き続けてきた。

その研鑽はやはり防御面に重きが置かれた。虫を強化し、対応力を上げたが、それでもやはり全体を統率する司令塔無しでは複雑な動作は困難であった。

そしてその欠点にもザウルは気付き始めていた。

雲水の体で動いている部分が腕ばかりだからだ。

もしや、大きな動作は出来ないのでは? そう思えた。

ならば地鳴らしで下段を同時に攻めてみるか? ザウルがそう考えた瞬間、

「!?」

ザウルは再び驚いた。

雲水の水面に見知らぬ女が写ったからだ。

それはシャロンだった。

そして気付けば雲水の手から糸が、地慣らしをしようと振り上げた己の足に向かって伸び始めていた。

「っ!」

地慣らしと同時に、反射的に後ろに飛び退く。

生まれた蛇が糸を切り裂き、さらに前進する。

しかしそこに雲水の足は既に無かった。

雲水は上。地を這う蛇を飛び越え、ザウルに飛び掛っていた。

この攻めに、ザウルは身を低くして備えた。

下から突き上げるように狼牙を叩き込む、そう考えて防御魔法を展開した。

が、直後、

「な?!」

ザウルは焦りを滲ませた声を上げた。

雲水が空中で静止したからだ。そのように見えた。

しかしそうではないことはすぐに分かった。

刀を地面に突き刺して止まったのだ。

そしてその刀身は眩く輝いていた。

糸まで纏っている。

焦りの原因はこれであった。

そして次の瞬間、雲水はザウルが予想した通りの攻撃を放った。

刀が天に向かって抜き放たれ、刃が三日月の軌跡を描く。

その三日月は実体となって放たれた。

糸を纏った飛ぶ斬撃。

糸は直後にほどけ、そして網となった。

そして三日月の軌道は地に水平では無かった。

下向きに放たれたそれは、地面に激突して嵐となった。

「くぅっ!」

用意しておいた狼牙で受け凌ぐ。

その閃光と轟音の中で、ザウルは思った。

なんてやつだ、と。

突然別人になるなど、想像したことすら無い技だと。

こいつの写しは相手の思考を読んで裏をかくためだけのものでは無いのだと。

「無形」の研鑽を重ねるうち、雲水は気付いたのだ。

虫の対応力を上げる訓練を続けているうちに辿り着いたのだ。

虫はいつでも集合、合体して大きな機能を持たせられる。

そしてそれが擬似人格を形成出来るほどであれば、それは他人に化けられるということ。

すなわち、それがシャロンが使っていた混沌の原点なのではないか、と。

そしてその技は自分の「写し」と非常が相性が良いことにも気付いた。

だから思った。これは水鏡流の技であると。

「無形」は独立した新たな流派、その奥義であると思っていた。

しかしそうでは無かった。繋がっていた。

だから雲水は、とらえどころの無いという意味の「無形」から、何にでも化けれるという意味の「形無し」へと名を改め、水鏡流の技の一列に加えたのだ。

そうだ。結局同じなのだ。

シャロンもアランも雲水も、最後に辿り着く頂上の景色は似ているのだ。

純粋な強さだけが要求される命を賭した戦いがそうさせる。同じ道を歩ませるのだ。

ザウルが狼牙を放つ。

迎え撃つ雲水の型はこれまでと同じ突き。

のように見えたが、

「?!」

その軌道は直線では無かった。

刃をしならせるように、小さく振りながら放たれた突き。

先端で槍のようなザウルの指先を打ち払いながら、蛇を切り払う。

まるで雲水の剣と腕が一本の大蛇になったかのような動き。

それは我々の世界でいうところのフェンシングの動きに似ていた。

雲水がその技を知っていたわけでは無い。

腕に取り付けた虫が計算の末に導き出した答えであった。

「雄雄雄ォッ!」

天秤を再びこちらに傾けなおそうと、ザウルが吼える。

何度もぶつかり合うザウルの蛇と雲水の蛇。

「「蛇ッ!」」

自然と気勢が重なる。

その激しい応酬の中でザウルは気付いた。

この「形無し」は防御技であると。

先に手を出しているのが常に自分のほうだからだ。

その推察は正解であった。

シャロンとの戦いの中で見出した「無形(むけい)」を雲水は磨き続けてきた。

その研鑽はやはり防御面に重きが置かれた。虫を強化し、対応力を上げたが、それでもやはり全体を統率する司令塔無しでは複雑な動作は困難であった。

そしてその欠点にもザウルは気付き始めていた。

雲水の体で動いている部分が腕ばかりだからだ。

もしや、大きな動作は出来ないのでは? そう思えた。

ならば地鳴らしで下段を同時に攻めてみるか? ザウルがそう考えた瞬間、

「!?」

ザウルは再び驚いた。

雲水の水面に見知らぬ女が写ったからだ。

それはシャロンだった。

そして気付けば雲水の手から糸が、地慣らしをしようと振り上げた己の足に向かって伸び始めていた。

「っ!」

地慣らしと同時に、反射的に後ろに飛び退く。

生まれた蛇が糸を切り裂き、さらに前進する。

しかしそこに雲水の足は既に無かった。

雲水は上。地を這う蛇を飛び越え、ザウルに飛び掛っていた。

この攻めに、ザウルは身を低くして備えた。

下から突き上げるように狼牙を叩き込む、そう考えて防御魔法を展開した。

が、直後、

「な?!」

ザウルは焦りを滲ませた声を上げた。

雲水が空中で静止したからだ。そのように見えた。

しかしそうではないことはすぐに分かった。

刀を地面に突き刺して止まったのだ。

そしてその刀身は眩く輝いていた。

糸まで纏っている。

焦りの原因はこれであった。

そして次の瞬間、雲水はザウルが予想した通りの攻撃を放った。

刀が天に向かって抜き放たれ、刃が三日月の軌跡を描く。

その三日月は実体となって放たれた。

糸を纏った飛ぶ斬撃。

糸は直後にほどけ、そして網となった。

そして三日月の軌道は地に水平では無かった。

下向きに放たれたそれは、地面に激突して嵐となった。

「くぅっ!」

用意しておいた狼牙で受け凌ぐ。

その閃光と轟音の中で、ザウルは思った。

なんてやつだ、と。

突然別人になるなど、想像したことすら無い技だと。

こいつの写しは相手の思考を読んで裏をかくためだけのものでは無いのだと。

「無形」の研鑽を重ねるうち、雲水は気付いたのだ。

虫の対応力を上げる訓練を続けているうちに辿り着いたのだ。

虫はいつでも集合、合体して大きな機能を持たせられる。

そしてそれが擬似人格を形成出来るほどであれば、それは他人に化けられるということ。

すなわち、それがシャロンが使っていた混沌の原点なのではないか、と。

そしてその技は自分の「写し」と非常が相性が良いことにも気付いた。

だから思った。これは水鏡流の技であると。

「無形」は独立した新たな流派、その奥義であると思っていた。

しかしそうでは無かった。繋がっていた。

だから雲水は、とらえどころの無いという意味の「無形」から、何にでも化けれるという意味の「形無し」へと名を改め、水鏡流の技の一列に加えたのだ。

そうだ。結局同じなのだ。

シャロンもアランも雲水も、最後に辿り着く頂上の景色は似ているのだ。

純粋な強さだけが要求される命を賭した戦いがそうさせる。同じ道を歩ませるのだ。

0

あなたにおすすめの小説

(完結)醜くなった花嫁の末路「どうぞ、お笑いください。元旦那様」

音爽(ネソウ)

ファンタジー

容姿が気に入らないと白い結婚を強いられた妻。

本邸から追い出されはしなかったが、夫は離れに愛人を囲い顔さえ見せない。

しかし、3年と待たず離縁が決定する事態に。そして元夫の家は……。

*6月18日HOTランキング入りしました、ありがとうございます。

無魔力の令嬢、婚約者に裏切られた瞬間、契約竜が激怒して王宮を吹き飛ばしたんですが……

タマ マコト

ファンタジー

王宮の祝賀会で、無魔力と蔑まれてきた伯爵令嬢エリーナは、王太子アレクシオンから突然「婚約破棄」を宣告される。侍女上がりの聖女セレスが“新たな妃”として選ばれ、貴族たちの嘲笑がエリーナを包む。絶望に胸が沈んだ瞬間、彼女の奥底で眠っていた“竜との契約”が目を覚まし、空から白銀竜アークヴァンが降臨。彼はエリーナの涙に激怒し、王宮を半壊させるほどの力で彼女を守る。王国は震え、エリーナは自分が竜の真の主であるという運命に巻き込まれていく。

【完結】辺境に飛ばされた子爵令嬢、前世の経営知識で大商会を作ったら王都がひれ伏したし、隣国のハイスペ王子とも結婚できました

いっぺいちゃん

ファンタジー

婚約破棄、そして辺境送り――。

子爵令嬢マリエールの運命は、結婚式直前に無惨にも断ち切られた。

「辺境の館で余生を送れ。もうお前は必要ない」

冷酷に告げた婚約者により、社交界から追放された彼女。

しかし、マリエールには秘密があった。

――前世の彼女は、一流企業で辣腕を振るった経営コンサルタント。

未開拓の農産物、眠る鉱山資源、誠実で働き者の人々。

「必要ない」と切り捨てられた辺境には、未来を切り拓く力があった。

物流網を整え、作物をブランド化し、やがて「大商会」を設立!

数年で辺境は“商業帝国”と呼ばれるまでに発展していく。

さらに隣国の完璧王子から熱烈な求婚を受け、愛も手に入れるマリエール。

一方で、税収激減に苦しむ王都は彼女に救いを求めて――

「必要ないとおっしゃったのは、そちらでしょう?」

これは、追放令嬢が“経営知識”で国を動かし、

ざまぁと恋と繁栄を手に入れる逆転サクセスストーリー!

※表紙のイラストは画像生成AIによって作られたものです。

新約・精霊眼の少女

みつまめ つぼみ

ファンタジー

孤児院で育った14歳の少女ヒルデガルトは、豊穣の神の思惑で『精霊眼』を授けられてしまう。

力を与えられた彼女の人生は、それを転機に運命の歯車が回り始める。

孤児から貴族へ転身し、貴族として強く生きる彼女を『神の試練』が待ち受ける。

可憐で凛々しい少女ヒルデガルトが、自分の運命を乗り越え『可愛いお嫁さん』という夢を叶える為に奮闘する。

頼もしい仲間たちと共に、彼女は国家を救うために動き出す。

これは、運命に導かれながらも自分の道を切り開いていく少女の物語。

----

本作は「精霊眼の少女」を再構成しリライトした作品です。

【魔女ローゼマリー伝説】~5歳で存在を忘れられた元王女の私だけど、自称美少女天才魔女として世界を救うために冒険したいと思います!~

ハムえっぐ

ファンタジー

かつて魔族が降臨し、7人の英雄によって平和がもたらされた大陸。その一国、ベルガー王国で物語は始まる。

王国の第一王女ローゼマリーは、5歳の誕生日の夜、幸せな時間のさなかに王宮を襲撃され、目の前で両親である国王夫妻を「漆黒の剣を持つ謎の黒髪の女」に殺害される。母が最後の力で放った転移魔法と「魔女ディルを頼れ」という遺言によりローゼマリーは辛くも死地を脱した。

15歳になったローゼは師ディルと別れ、両親の仇である黒髪の女を探し出すため、そして悪政により荒廃しつつある祖国の現状を確かめるため旅立つ。

国境の街ビオレールで冒険者として活動を始めたローゼは、運命的な出会いを果たす。因縁の仇と同じ黒髪と漆黒の剣を持つ少年傭兵リョウ。自由奔放で可愛いが、何か秘密を抱えていそうなエルフの美少女ベレニス。クセの強い仲間たちと共にローゼの新たな人生が動き出す。

これは王女の身分を失った最強天才魔女ローゼが、復讐の誓いを胸に仲間たちとの絆を育みながら、王国の闇や自らの運命に立ち向かう物語。友情、復讐、恋愛、魔法、剣戟、謀略が織りなす、ダークファンタジー英雄譚が、今、幕を開ける。

伯爵令嬢アンマリアのダイエット大作戦

未羊

ファンタジー

気が付くとまん丸と太った少女だった?!

痩せたいのに食事を制限しても運動をしても太っていってしまう。

一体私が何をしたというのよーっ!

驚愕の異世界転生、始まり始まり。

レイブン領の面倒姫

庭にハニワ

ファンタジー

兄の学院卒業にかこつけて、初めて王都に行きました。

初対面の人に、いきなり婚約破棄されました。

私はまだ婚約などしていないのですが、ね。

あなた方、いったい何なんですか?

初投稿です。

ヨロシクお願い致します~。

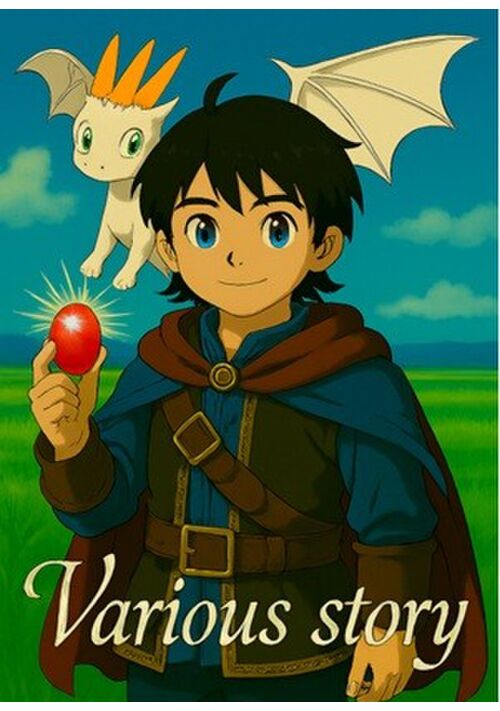

炎光に誘われし少年と竜の蒼天の約束 ヴェアリアスストーリー番外編

きみゆぅ

ファンタジー

かつて世界を滅ぼしかけたセイシュとイシュの争い。

その痕跡は今もなお、荒野の奥深くに眠り続けていた。

少年が掘り起こした“結晶”――それは国を揺るがすほどの力を秘めた禁断の秘宝「火の原石」。

平穏だった村に突如訪れる陰謀と争奪戦。

白竜と少年は未来を掴むのか、それとも再び戦乱の炎を呼び覚ますのか?

本作は、本編と並行して紡がれるもう一つの物語を描く番外編。

それぞれに選ばれし者たちの運命は別々の道を進みながらも、やがて大いなる流れの中で交わり、

世界を再び揺るがす壮大な物語へと収束していく。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる