13 / 15

【統計】合計

しおりを挟む

「こんなときどうすれば・・・」

と悩むのはジュゼである。

ジュゼはゲンツから仕事を待ちわびていたが、まだ依頼は来ていない。

その間を縫うように、別の依頼が舞い込んできた。

「手持ちの二本の刀の切れ味を比べてほしい」

以前にも聞いた依頼である。

聞けば、依頼主は二本の刀のうち片方を大切な人に送りたいという。

豪華な装飾のついた銀の鞘、金の鞘がそれぞれ美しく輝いていた。鞘の方が高そうだなとジュゼは思った。

ジュゼは見慣れぬ客が自分の店にやってきたことに驚いた。

ほとんどの人は、詐欺師としてレッテルの貼られているワークスミス家に近づかない。

「なぜ、僕に依頼を?」

「他の鑑定士は優劣をつけることを嫌がるんだ。別々の有名な鍛冶屋から買い付けたものでね。下手に優劣をつけると恨みを買うと恐れている。」

男は周囲を見渡す。

「ここは派閥争いには無縁に見える。それなら公正な判断がつくんじゃないかと思ってね。」

「分かりました。試してみます」

ジュゼはヨネモリから教えてもらった紙を用いる方法を使い、刀の切れ味を確かめた。

「こちら銀の鞘が30枚、もう片方の金の鞘が35枚切れました。35枚切れた方が優れた切れ味です。」

「おいおい、ちょっと待ってくれよ。たしかに今の切れ味はそうかもしれない。

けれど、刀なんだから何度も斬るんだ。切れ味だって落ちてくるわけじゃないか。

そういうのも判断したうえで、切れ味を教えてほしいんだが。」

「そう言われても・・・」

「もっと固いものを何度か切った上で、どちらの切れ味が優れているのかを判断してほしい。」

「分かりました。」

そういってジュゼが取り出したのは、藁を湿らせ、竹に巻いたものである。

「これをいくつも並べて、何本切れたか、どれぐらいの深さまで切れたかで切れ味が分かると思います。少々高くつきますが・・・。」

「いいね。その藁や竹の費用も払おう。」

「では、それぞれ10回ずつ試します。僕が斬っていいですか?」

「頼むよ。刀には疎くてね。」

ジュゼはそれぞれの刀を持ち、藁を巻いた竹を何度も斬っていく。

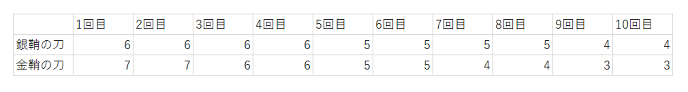

1刀目、銀鞘の刀は、6,6,6,6,5,5,5,5,4,4

2刀目、金鞘の刀は、7,7,6,6,5,5,4,4,3,3

という本数を斬ることが出来た。

依頼主は数字を眺める

「それで・・・この場合は、どちらの切れ味が良いと考えていいのかな。」

「そうですね。私の力加減による誤差はあるとは思いますが、それを無視するならば

はじめのうちは金の鞘の切れ味が優れていて、10回目になると銀の鞘が優れています。」

「なるほど・・・で、それはどちらが良いという結論になるのかな。君は。」

ジュゼは答えに困った。今答えたことが全てであった。

ジュゼからすればどちらもすぐに切れ味が落ちるナマクラで、所詮は装飾用の贈答品にしか思えなかったからだ。

だが、依頼主はそんな答えは期待していない。

「えっと・・・」

言葉に詰まって悩んでいると、2階から降りてきたのはヨネモリである。ジュゼはヨネモリに期待の目を向けた。

「おや、お客さんか。」

ジュゼはこれまでの経緯をヨネモリに説明した

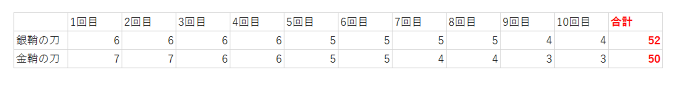

ヨネモリは少し考えてから「それだったら、10回で切れた竹の数を足し合わせて合計を比べればいい」と答えた。

それを聞いた依頼主が合計を求めたところ銀鞘の刀は52本、金鞘の刀は50本であった。

「素晴らしい!こちらの銀の鞘におさめられた刀の方が優れているということか!

ありがとう!君たちのおかげで何の迷いもなく刀を贈ることができるよ!

"彼"の言う通り、ここを頼ってよかった。」

依頼主は満足して去って行った。

依頼主の去っていく姿を見てジュゼは疑問に思った。

「これで良かったのでしょうか。

最初の切れ味は金の鞘の方が優れていましたが・・・」

「何の問題ない」

ヨネモリは即答した。

「我々は、3人で切れ味の測り方を定めたんだ。

切れ味とは、ワラを巻いた竹を敷き詰めて斬り、それを10回行って合計何本切ることが出来るかとする、と。

依頼主はそれに合意し、そして結果を見て銀の鞘を選び、満足して帰った。何が不満だ?」

「でも、実戦でどちらが有利なのかはわかりません。」

「当たり前だ。数値化した指標というのは、あくまで客観的な数字を用いて、全員で合意を取るための道具なんだ。

前に教えた紙を切る方法だってそうさ。紙が何枚切れたのかを数値化して、その数字の結果で全員で納得しましょうと言っているのさ。

心の中にある感覚であいまいに優劣を定めては、相手に伝わらない。だから、相手に伝えるために誰から見ても同じに見える数値を使うわけだ。」

「なるほど」

「ところで、あの刀はそんなにナマクラだったのか。」

「はい、それはもう酷いぐらいに・・・願わくば実戦で使われないことを祈ります」

「君の刀を選んでもらえたらよかったのにな。」

「たとえ僕がどんな刀を作っても、誰も欲しがりませんよ。騙されてるに違いないって信じてくれませんから・・・。」

そう言ってジュゼは鍛冶場に無造作に積まれていた1本を選び、並べていた竹20本に向かって斬りつけた。

全ての竹は見事に真っ二つに切り落とされた。

思っている以上に、このジュゼという青年は凄い逸材なのかもしれない。もしそうだとすれば、彼に取り巻く偏見はこの国全体の損失なのかもしれないとヨネモリは考え始めていた。

と悩むのはジュゼである。

ジュゼはゲンツから仕事を待ちわびていたが、まだ依頼は来ていない。

その間を縫うように、別の依頼が舞い込んできた。

「手持ちの二本の刀の切れ味を比べてほしい」

以前にも聞いた依頼である。

聞けば、依頼主は二本の刀のうち片方を大切な人に送りたいという。

豪華な装飾のついた銀の鞘、金の鞘がそれぞれ美しく輝いていた。鞘の方が高そうだなとジュゼは思った。

ジュゼは見慣れぬ客が自分の店にやってきたことに驚いた。

ほとんどの人は、詐欺師としてレッテルの貼られているワークスミス家に近づかない。

「なぜ、僕に依頼を?」

「他の鑑定士は優劣をつけることを嫌がるんだ。別々の有名な鍛冶屋から買い付けたものでね。下手に優劣をつけると恨みを買うと恐れている。」

男は周囲を見渡す。

「ここは派閥争いには無縁に見える。それなら公正な判断がつくんじゃないかと思ってね。」

「分かりました。試してみます」

ジュゼはヨネモリから教えてもらった紙を用いる方法を使い、刀の切れ味を確かめた。

「こちら銀の鞘が30枚、もう片方の金の鞘が35枚切れました。35枚切れた方が優れた切れ味です。」

「おいおい、ちょっと待ってくれよ。たしかに今の切れ味はそうかもしれない。

けれど、刀なんだから何度も斬るんだ。切れ味だって落ちてくるわけじゃないか。

そういうのも判断したうえで、切れ味を教えてほしいんだが。」

「そう言われても・・・」

「もっと固いものを何度か切った上で、どちらの切れ味が優れているのかを判断してほしい。」

「分かりました。」

そういってジュゼが取り出したのは、藁を湿らせ、竹に巻いたものである。

「これをいくつも並べて、何本切れたか、どれぐらいの深さまで切れたかで切れ味が分かると思います。少々高くつきますが・・・。」

「いいね。その藁や竹の費用も払おう。」

「では、それぞれ10回ずつ試します。僕が斬っていいですか?」

「頼むよ。刀には疎くてね。」

ジュゼはそれぞれの刀を持ち、藁を巻いた竹を何度も斬っていく。

1刀目、銀鞘の刀は、6,6,6,6,5,5,5,5,4,4

2刀目、金鞘の刀は、7,7,6,6,5,5,4,4,3,3

という本数を斬ることが出来た。

依頼主は数字を眺める

「それで・・・この場合は、どちらの切れ味が良いと考えていいのかな。」

「そうですね。私の力加減による誤差はあるとは思いますが、それを無視するならば

はじめのうちは金の鞘の切れ味が優れていて、10回目になると銀の鞘が優れています。」

「なるほど・・・で、それはどちらが良いという結論になるのかな。君は。」

ジュゼは答えに困った。今答えたことが全てであった。

ジュゼからすればどちらもすぐに切れ味が落ちるナマクラで、所詮は装飾用の贈答品にしか思えなかったからだ。

だが、依頼主はそんな答えは期待していない。

「えっと・・・」

言葉に詰まって悩んでいると、2階から降りてきたのはヨネモリである。ジュゼはヨネモリに期待の目を向けた。

「おや、お客さんか。」

ジュゼはこれまでの経緯をヨネモリに説明した

ヨネモリは少し考えてから「それだったら、10回で切れた竹の数を足し合わせて合計を比べればいい」と答えた。

それを聞いた依頼主が合計を求めたところ銀鞘の刀は52本、金鞘の刀は50本であった。

「素晴らしい!こちらの銀の鞘におさめられた刀の方が優れているということか!

ありがとう!君たちのおかげで何の迷いもなく刀を贈ることができるよ!

"彼"の言う通り、ここを頼ってよかった。」

依頼主は満足して去って行った。

依頼主の去っていく姿を見てジュゼは疑問に思った。

「これで良かったのでしょうか。

最初の切れ味は金の鞘の方が優れていましたが・・・」

「何の問題ない」

ヨネモリは即答した。

「我々は、3人で切れ味の測り方を定めたんだ。

切れ味とは、ワラを巻いた竹を敷き詰めて斬り、それを10回行って合計何本切ることが出来るかとする、と。

依頼主はそれに合意し、そして結果を見て銀の鞘を選び、満足して帰った。何が不満だ?」

「でも、実戦でどちらが有利なのかはわかりません。」

「当たり前だ。数値化した指標というのは、あくまで客観的な数字を用いて、全員で合意を取るための道具なんだ。

前に教えた紙を切る方法だってそうさ。紙が何枚切れたのかを数値化して、その数字の結果で全員で納得しましょうと言っているのさ。

心の中にある感覚であいまいに優劣を定めては、相手に伝わらない。だから、相手に伝えるために誰から見ても同じに見える数値を使うわけだ。」

「なるほど」

「ところで、あの刀はそんなにナマクラだったのか。」

「はい、それはもう酷いぐらいに・・・願わくば実戦で使われないことを祈ります」

「君の刀を選んでもらえたらよかったのにな。」

「たとえ僕がどんな刀を作っても、誰も欲しがりませんよ。騙されてるに違いないって信じてくれませんから・・・。」

そう言ってジュゼは鍛冶場に無造作に積まれていた1本を選び、並べていた竹20本に向かって斬りつけた。

全ての竹は見事に真っ二つに切り落とされた。

思っている以上に、このジュゼという青年は凄い逸材なのかもしれない。もしそうだとすれば、彼に取り巻く偏見はこの国全体の損失なのかもしれないとヨネモリは考え始めていた。

0

あなたにおすすめの小説

嘘はあなたから教わりました

菜花

ファンタジー

公爵令嬢オリガは王太子ネストルの婚約者だった。だがノンナという令嬢が現れてから全てが変わった。平気で嘘をつかれ、約束を破られ、オリガは恋心を失った。カクヨム様でも公開中。

愛していました。待っていました。でもさようなら。

彩柚月

ファンタジー

魔の森を挟んだ先の大きい街に出稼ぎに行った夫。待てども待てども帰らない夫を探しに妻は魔の森に脚を踏み入れた。

やっと辿り着いた先で見たあなたは、幸せそうでした。

包帯妻の素顔は。

サイコちゃん

恋愛

顔を包帯でぐるぐる巻きにした妻アデラインは夫ベイジルから離縁を突きつける手紙を受け取る。手柄を立てた夫は戦地で出会った聖女見習いのミアと結婚したいらしく、妻の悪評をでっち上げて離縁を突きつけたのだ。一方、アデラインは離縁を受け入れて、包帯を取って見せた。

冤罪で辺境に幽閉された第4王子

satomi

ファンタジー

主人公・アンドリュート=ラルラは冤罪で辺境に幽閉されることになったわけだが…。

「辺境に幽閉とは、辺境で生きている人間を何だと思っているんだ!辺境は不要な人間を送る場所じゃない!」と、辺境伯は怒っているし当然のことだろう。元から辺境で暮している方々は決して不要な方ではないし、‘辺境に幽閉’というのはなんとも辺境に暮らしている方々にしてみれば、喧嘩売ってんの?となる。

辺境伯の娘さんと婚約という話だから辺境伯の主人公へのあたりも結構なものだけど、娘さんは美人だから万事OK。

冷遇妃マリアベルの監視報告書

Mag_Mel

ファンタジー

シルフィード王国に敗戦国ソラリから献上されたのは、"太陽の姫"と讃えられた妹ではなく、悪女と噂される姉、マリアベル。

第一王子の四番目の妃として迎えられた彼女は、王宮の片隅に追いやられ、嘲笑と陰湿な仕打ちに晒され続けていた。

そんな折、「王家の影」は第三王子セドリックよりマリアベルの監視業務を命じられる。年若い影が記す報告書には、ただ静かに耐え続け、死を待つかのように振舞うひとりの女の姿があった。

王位継承争いと策謀が渦巻く王宮で、冷遇妃の運命は思わぬ方向へと狂い始める――。

(小説家になろう様にも投稿しています)

私はもう必要ないらしいので、国を護る秘術を解くことにした〜気づいた頃には、もう遅いですよ?〜

AK

ファンタジー

ランドロール公爵家は、数百年前に王国を大地震の脅威から護った『要の巫女』の子孫として王国に名を残している。

そして15歳になったリシア・ランドロールも一族の慣しに従って『要の巫女』の座を受け継ぐこととなる。

さらに王太子がリシアを婚約者に選んだことで二人は婚約を結ぶことが決定した。

しかし本物の巫女としての力を持っていたのは初代のみで、それ以降はただ形式上の祈りを捧げる名ばかりの巫女ばかりであった。

それ故に時代とともにランドロール公爵家を敬う者は減っていき、遂に王太子アストラはリシアとの婚約破棄を宣言すると共にランドロール家の爵位を剥奪する事を決定してしまう。

だが彼らは知らなかった。リシアこそが初代『要の巫女』の生まれ変わりであり、これから王国で発生する大地震を予兆し鎮めていたと言う事実を。

そして「もう私は必要ないんですよね?」と、そっと術を解き、リシアは国を後にする決意をするのだった。

※小説家になろう・カクヨムにも同タイトルで投稿しています。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる