12 / 166

第十一話:次なる一手と、父の眼差し

しおりを挟む

俺が作った不格好なプリンが、グルト家にもたらした衝撃は想像以上だった。あの日以来、我が家の食卓は、ただ空腹を満たす場所から、次は何が出てくるのだろうという、ささやかな期待と驚きに満ちたエンターテイメントの舞台へと姿を変えた。

スープに隠された深い味わい。舌の上でとろける甘いお菓子。俺がポイントと前世の知識を駆使して再現するささやかな「革命」は、家族の笑顔を日に日に輝かせていった。

そして、その噂は、あっという間に村中に広まっていた。

「聞いたかい?救世主様が、今度は卵と乳だけで、天にも昇るほど美味しいお菓子を作ったそうだよ」

「マーサのお婆さんが一口もらって、あまりの美味しさに腰を抜かしそうになったんだって!」

井戸の周りに集まる女たちの井戸端会議は、今や俺の「食」に関する話題で持ちきりだった。俺が家の外を歩けば、子供たちから「お兄ちゃん、あのぷるぷる、また作らないの?」とせがまれ、大人たちからは「ルークス様、今度はどんな知恵を我々に授けてくださるのか」と、妙に期待のこもった眼差しを向けられる。

救世主、英雄、そして今度は天才料理人。八歳の子供が背負うには、あまりにも大袈裟な肩書きが増えていくことに、俺は苦笑するしかなかった。だが、人々の笑顔が増え、村全体が明るくなっていくのは、素直に嬉しいことだった。

干ばつが嘘のように、村は復興し、平穏な時間が流れていく。秋が深まり、収穫を終えた畑が静かに冬を待つ。誰もが、このまま穏やかな冬を迎えられると信じていた。

だが、俺だけが、新たな、そして避けることのできない「理不尽」の到来に気づき始めていた。

◇

朝晩の空気が、日に日にその鋭さを増していく。吐く息は白く、家の窓ガラスにはうっすらと氷の結晶が模様を描いた。そして、ついにその朝はやってきた。

「うわ……」

畑に出た俺は、思わず声を漏らした。畝も、そこに残る野菜の葉も、全てが真っ白な霜の化粧を施されていたのだ。太陽が昇れば溶けてしまう儚い美しさ。だが、農作物にとっては、それは成長の終わりを告げる、死の宣告に他ならなかった。

井戸のおかげで、水不足の心配はもうない。だが、今度は「寒さ」という、新たな天候のリスクが、俺たちの前に立ちはだかっていた。

「こればっかりは、大地の神様が決めることだからな。俺たち人間にはどうしようもできん」

隣の畑で、父さんが諦めたように空を見上げながら呟いた。それが、この村の、いや、この世界の「常識」だった。冬になれば作物は枯れ、大地は凍てつく。人々は、秋の間に収穫した穀物や干し肉を分け合い、春が来るのをただひたすらに耐え忍ぶ。

だが、その「常識」は、前世の記憶を持つ俺には、到底受け入れがたいものだった。

(本当のスローライフとは、なんだ?冬の間、保存食だけで食いつなぎ、春を待つことか?違うはずだ。一年中、いつでも新鮮な野菜が食卓に並び、その彩りと生命力を享受できること。それこそが、本当の豊かさじゃないのか?)

前世では、真冬でもスーパーに行けば、夏野菜であるきゅうりやトマトが当たり前のように並んでいた。その光景を支えていた技術の存在を、俺は知っている。

(天候に左右されない農業……。そうだ、植物たちを、この厳しい寒さから守ってやれる『家』を作ってやればいいんだ!)

脳裏に、前世で見た農業系のテレビ番組の光景が鮮やかに蘇る。巨大なビニールハウスの中で、季節外れのメロンやイチゴがたわわに実っていた。あるいは、祖父母の家の庭の片隅にあった、小さな家庭菜園用のビニールハウス。

「天候や外気温の影響を受けにくい、安定した栽培環境」

それさえあれば、この村の農業は、冬という名の停滞期から解放される。霜の心配なく種まきの時期を早め、収穫時期を遅らせることもできる。本来この寒冷な土地では育ちにくい、少しだけ暖かい地方の作物を育てることさえ、可能になるかもしれない。

それは、この村の食文化を根底から覆す、第二の農業革命の始まりを意味していた。

(……だが、どうやって作る?)

最大の問題は、素材だった。あの半透明のシート、ビニールはこの世界には存在しない。ガラスで温室を作るという手もあるが、この辺境の村で、それだけの量のガラスを手に入れるのは現実的ではない。あまりにも高価すぎる。

(何か、代わりになるものは……。薄くて、透明で、丈夫で、そして、俺がこの村で手に入れられる素材……)

俺は、家の畑の隅で腕を組み、うんうんと唸り続けた。ポイントシステムのアイテムリストにも、ビニールシートのような都合の良いものは見当たらない。スキルリストを眺めても、直接的な解決策には繋がりそうになかった。

思考が袋小路に入りかけた、その時だった。

ふと、アイテムリストではなく、以前、森の魔物について調べた際の、あるモンスターのドロップ品に関する説明文が、脳の片隅から閃光のように蘇った。

(……そうだ、あれだ!)

『スライムレザー』

確か、最弱の魔物である『クリスタルスライム』の粘液を、ある方法で加工して作られると説明があったはずだ。その特徴は――『透明で、丈夫な膜』。

「……これだ!」

俺は、思わず膝を打った。これなら、ビニールハウスのシートの代わりになる!クリスタルスライムなら、この村の森にも生息しているはずだ。これほど、うってつけの素材はない。

俺の目に、確かな光が宿った。次なる目標が、明確に定まった瞬間だった。

◇

俺が、一人、畑の隅で何かを深く考え込んでいる姿を、父のアルフレッドは、家の中から静かに見つめていた。

息子、ルークス。あの日、井戸を掘り当てるという奇跡を起こして以来、彼は村の英雄となった。アルフレッドにとっても、それは誇らしいことだった。痩せた土地で、ただ黙々と土を耕すことしか能のない自分とは違う。あの子には、自分にはない、特別な「何か」が備わっている。

だが、その「何か」が、時としてアルフレッドを言い知れぬ不安に駆り立てることもあった。

村人たちが、自分の息子を「ルークス様」と、まるで貴人に対するかのように崇める光景。それは、誇らしさと同時に、あの子が自分たちの手の届かない、どこか遠い存在になっていってしまうのではないかという、一抹の寂しさを感じさせた。

そして何より、時折ルークスが見せる、あの表情。

今もそうだ。畑の隅に立ち、じっと遠くを見つめる息子の横顔は、とても八歳の子供とは思えなかった。それは、まるで百戦錬磨の将軍が次の戦の戦略を練るかのような、あるいは、老練な学者が世界の真理を探求するかのような、深く、そして遠い未来を見据えた眼差しだった。

(お前は、一体、何者なんだ……?)

声には出さない問いが、アルフレッドの胸の内で何度も繰り返される。あの子が塩の味を変え、自分の鍬を丈夫にし、妻の傷を癒す薬を見つけ、そして村の誰もが不可能だと信じていた水脈を掘り当てた。その一つ一つが、偶然や子供のまぐれで片付けられるものではないと、彼はとうに理解していた。

だが、それでもルークスは、自分の息子だった。自分が作ったスープを「美味しい」と笑い、妹のマキナと無邪気に戯れる、愛しい我が子だ。その事実だけが、アルフレッドの心を繋ぎとめていた。

やがて、考えがまとまったのか、ルークスがこちらへ駆け寄ってきた。

「父さん!」

「……どうした」

「僕、考えたんだ!冬でも野菜が元気に育つ、特別なお家を!」

ルークスは、身振り手振りを交え、拙い、しかし熱のこもった言葉で、自分の計画を語り始めた。木の棒で枠を組んで、森にいるぷるぷるした魔物から採れる、透き通った皮で周りを覆うのだ、と。

常識で考えれば、子供の突飛な夢物語だ。だが、アルフレッドは、もはや息子の言葉を常識で判断することをやめていた。彼は、黙ってその話に耳を傾け、全てを聞き終えると、大きく、節くれだった手で、ルークスの頭を優しく撫でた。

「……そうか」

ただ、それだけを言った。

「お前がやりたいように、やってみなさい」

静かだが、揺るぎない信頼が込められた言葉だった。息子の言うことには、もはや常識では測れない「何か」がある。ならば、父親である自分がすべきことは、その道を疑うことではなく、信じて見守り、そして支えてやることだ。アルフレッドは、そう決めたのだ。

父の、無条件の信頼。それが、俺の心を何よりも強くした。

「うん!ありがとう、父さん!」

俺は、満面の笑みで頷いた。

井戸の次は、温室だ。俺のスローライフ計画は、確かな一歩を、また踏み出そうとしていた。その最初のステップとして、まずは素材の確保からだ。

その夜、俺は家族が寝静まった後、小屋にこもり、スライムレザーの加工方法について、前世のうろ覚えの知識を頼りに試行錯誤を始めていた。月明かりだけが頼りの薄暗い中で、粘液を均一に伸ばすのは思った以上に難しい。集中していると、時間の感覚がなくなる。ふと顔を上げると、空には満月が輝き、周囲は深い静寂に包まれていた。

その時だった。森の境界に近い方から、微かに、しかし規則的な音が聞こえてくるのに気がついた。 ――ピュンッ……、コツン。ピュンッ……、コツン。 何かを素早く投げつけ、それが硬いもの――おそらくは木の幹だろう――に当たる音。それも、一度や二度ではない。まるで、誰かが黙々と練習でもしているかのような、執拗な繰り返し。 (……この音は、スリングショットか?こんな夜更けに……?) 脳裏に、昼間、村の広場の隅で、一人不機嫌そうにスリングショットの手入れをしていた少年の姿が浮かんだ。ゲルトだ。そういえば昼間、村の大人たちが『ゲルトん所の息子は、親父さんの手伝いもせずに、また森で石ころ投げてるらしいぞ』と噂していたのを耳にしたばかりだった。 (昼間だけじゃなく、夜まで……?一体、何のために……。ただの狩りの練習にしては、度が過ぎているような……) 彼の執念にも似た気配に、言い知れぬ違和感を覚えた。だが、今の俺には関係のないことだ。俺は思考を打ち切ると、再び目の前の作業へと意識を集中させた。ハウスの完成が、最優先だ。

俺は、クリスタルスライムを探すため、森へ向かう準備を始める。この時の俺は、まだ知らない。その森で、俺の計画を脅かすことになる少年と、そして、俺の生涯の相棒となる、小さな命が待っているということを。

【読者へのメッセージ】

第十一話、お読みいただきありがとうございました!

平穏な日常から、次なる目標「ビニールハウス」へと物語が動き出しました。そして、息子の非凡さを静かに受け止める父の眼差し……。父子の絆にグッと来た方は、ぜひ下の評価(☆)や感想、ブックマークで教えてください!

「父さん、かっこいい!」「いよいよスライムレザー作りか!」といったコメントも大歓迎です!

ついにルークスは森へ。新たな出会いと、波乱の予感が、彼を待ち受けます。次回もご期待ください!

スープに隠された深い味わい。舌の上でとろける甘いお菓子。俺がポイントと前世の知識を駆使して再現するささやかな「革命」は、家族の笑顔を日に日に輝かせていった。

そして、その噂は、あっという間に村中に広まっていた。

「聞いたかい?救世主様が、今度は卵と乳だけで、天にも昇るほど美味しいお菓子を作ったそうだよ」

「マーサのお婆さんが一口もらって、あまりの美味しさに腰を抜かしそうになったんだって!」

井戸の周りに集まる女たちの井戸端会議は、今や俺の「食」に関する話題で持ちきりだった。俺が家の外を歩けば、子供たちから「お兄ちゃん、あのぷるぷる、また作らないの?」とせがまれ、大人たちからは「ルークス様、今度はどんな知恵を我々に授けてくださるのか」と、妙に期待のこもった眼差しを向けられる。

救世主、英雄、そして今度は天才料理人。八歳の子供が背負うには、あまりにも大袈裟な肩書きが増えていくことに、俺は苦笑するしかなかった。だが、人々の笑顔が増え、村全体が明るくなっていくのは、素直に嬉しいことだった。

干ばつが嘘のように、村は復興し、平穏な時間が流れていく。秋が深まり、収穫を終えた畑が静かに冬を待つ。誰もが、このまま穏やかな冬を迎えられると信じていた。

だが、俺だけが、新たな、そして避けることのできない「理不尽」の到来に気づき始めていた。

◇

朝晩の空気が、日に日にその鋭さを増していく。吐く息は白く、家の窓ガラスにはうっすらと氷の結晶が模様を描いた。そして、ついにその朝はやってきた。

「うわ……」

畑に出た俺は、思わず声を漏らした。畝も、そこに残る野菜の葉も、全てが真っ白な霜の化粧を施されていたのだ。太陽が昇れば溶けてしまう儚い美しさ。だが、農作物にとっては、それは成長の終わりを告げる、死の宣告に他ならなかった。

井戸のおかげで、水不足の心配はもうない。だが、今度は「寒さ」という、新たな天候のリスクが、俺たちの前に立ちはだかっていた。

「こればっかりは、大地の神様が決めることだからな。俺たち人間にはどうしようもできん」

隣の畑で、父さんが諦めたように空を見上げながら呟いた。それが、この村の、いや、この世界の「常識」だった。冬になれば作物は枯れ、大地は凍てつく。人々は、秋の間に収穫した穀物や干し肉を分け合い、春が来るのをただひたすらに耐え忍ぶ。

だが、その「常識」は、前世の記憶を持つ俺には、到底受け入れがたいものだった。

(本当のスローライフとは、なんだ?冬の間、保存食だけで食いつなぎ、春を待つことか?違うはずだ。一年中、いつでも新鮮な野菜が食卓に並び、その彩りと生命力を享受できること。それこそが、本当の豊かさじゃないのか?)

前世では、真冬でもスーパーに行けば、夏野菜であるきゅうりやトマトが当たり前のように並んでいた。その光景を支えていた技術の存在を、俺は知っている。

(天候に左右されない農業……。そうだ、植物たちを、この厳しい寒さから守ってやれる『家』を作ってやればいいんだ!)

脳裏に、前世で見た農業系のテレビ番組の光景が鮮やかに蘇る。巨大なビニールハウスの中で、季節外れのメロンやイチゴがたわわに実っていた。あるいは、祖父母の家の庭の片隅にあった、小さな家庭菜園用のビニールハウス。

「天候や外気温の影響を受けにくい、安定した栽培環境」

それさえあれば、この村の農業は、冬という名の停滞期から解放される。霜の心配なく種まきの時期を早め、収穫時期を遅らせることもできる。本来この寒冷な土地では育ちにくい、少しだけ暖かい地方の作物を育てることさえ、可能になるかもしれない。

それは、この村の食文化を根底から覆す、第二の農業革命の始まりを意味していた。

(……だが、どうやって作る?)

最大の問題は、素材だった。あの半透明のシート、ビニールはこの世界には存在しない。ガラスで温室を作るという手もあるが、この辺境の村で、それだけの量のガラスを手に入れるのは現実的ではない。あまりにも高価すぎる。

(何か、代わりになるものは……。薄くて、透明で、丈夫で、そして、俺がこの村で手に入れられる素材……)

俺は、家の畑の隅で腕を組み、うんうんと唸り続けた。ポイントシステムのアイテムリストにも、ビニールシートのような都合の良いものは見当たらない。スキルリストを眺めても、直接的な解決策には繋がりそうになかった。

思考が袋小路に入りかけた、その時だった。

ふと、アイテムリストではなく、以前、森の魔物について調べた際の、あるモンスターのドロップ品に関する説明文が、脳の片隅から閃光のように蘇った。

(……そうだ、あれだ!)

『スライムレザー』

確か、最弱の魔物である『クリスタルスライム』の粘液を、ある方法で加工して作られると説明があったはずだ。その特徴は――『透明で、丈夫な膜』。

「……これだ!」

俺は、思わず膝を打った。これなら、ビニールハウスのシートの代わりになる!クリスタルスライムなら、この村の森にも生息しているはずだ。これほど、うってつけの素材はない。

俺の目に、確かな光が宿った。次なる目標が、明確に定まった瞬間だった。

◇

俺が、一人、畑の隅で何かを深く考え込んでいる姿を、父のアルフレッドは、家の中から静かに見つめていた。

息子、ルークス。あの日、井戸を掘り当てるという奇跡を起こして以来、彼は村の英雄となった。アルフレッドにとっても、それは誇らしいことだった。痩せた土地で、ただ黙々と土を耕すことしか能のない自分とは違う。あの子には、自分にはない、特別な「何か」が備わっている。

だが、その「何か」が、時としてアルフレッドを言い知れぬ不安に駆り立てることもあった。

村人たちが、自分の息子を「ルークス様」と、まるで貴人に対するかのように崇める光景。それは、誇らしさと同時に、あの子が自分たちの手の届かない、どこか遠い存在になっていってしまうのではないかという、一抹の寂しさを感じさせた。

そして何より、時折ルークスが見せる、あの表情。

今もそうだ。畑の隅に立ち、じっと遠くを見つめる息子の横顔は、とても八歳の子供とは思えなかった。それは、まるで百戦錬磨の将軍が次の戦の戦略を練るかのような、あるいは、老練な学者が世界の真理を探求するかのような、深く、そして遠い未来を見据えた眼差しだった。

(お前は、一体、何者なんだ……?)

声には出さない問いが、アルフレッドの胸の内で何度も繰り返される。あの子が塩の味を変え、自分の鍬を丈夫にし、妻の傷を癒す薬を見つけ、そして村の誰もが不可能だと信じていた水脈を掘り当てた。その一つ一つが、偶然や子供のまぐれで片付けられるものではないと、彼はとうに理解していた。

だが、それでもルークスは、自分の息子だった。自分が作ったスープを「美味しい」と笑い、妹のマキナと無邪気に戯れる、愛しい我が子だ。その事実だけが、アルフレッドの心を繋ぎとめていた。

やがて、考えがまとまったのか、ルークスがこちらへ駆け寄ってきた。

「父さん!」

「……どうした」

「僕、考えたんだ!冬でも野菜が元気に育つ、特別なお家を!」

ルークスは、身振り手振りを交え、拙い、しかし熱のこもった言葉で、自分の計画を語り始めた。木の棒で枠を組んで、森にいるぷるぷるした魔物から採れる、透き通った皮で周りを覆うのだ、と。

常識で考えれば、子供の突飛な夢物語だ。だが、アルフレッドは、もはや息子の言葉を常識で判断することをやめていた。彼は、黙ってその話に耳を傾け、全てを聞き終えると、大きく、節くれだった手で、ルークスの頭を優しく撫でた。

「……そうか」

ただ、それだけを言った。

「お前がやりたいように、やってみなさい」

静かだが、揺るぎない信頼が込められた言葉だった。息子の言うことには、もはや常識では測れない「何か」がある。ならば、父親である自分がすべきことは、その道を疑うことではなく、信じて見守り、そして支えてやることだ。アルフレッドは、そう決めたのだ。

父の、無条件の信頼。それが、俺の心を何よりも強くした。

「うん!ありがとう、父さん!」

俺は、満面の笑みで頷いた。

井戸の次は、温室だ。俺のスローライフ計画は、確かな一歩を、また踏み出そうとしていた。その最初のステップとして、まずは素材の確保からだ。

その夜、俺は家族が寝静まった後、小屋にこもり、スライムレザーの加工方法について、前世のうろ覚えの知識を頼りに試行錯誤を始めていた。月明かりだけが頼りの薄暗い中で、粘液を均一に伸ばすのは思った以上に難しい。集中していると、時間の感覚がなくなる。ふと顔を上げると、空には満月が輝き、周囲は深い静寂に包まれていた。

その時だった。森の境界に近い方から、微かに、しかし規則的な音が聞こえてくるのに気がついた。 ――ピュンッ……、コツン。ピュンッ……、コツン。 何かを素早く投げつけ、それが硬いもの――おそらくは木の幹だろう――に当たる音。それも、一度や二度ではない。まるで、誰かが黙々と練習でもしているかのような、執拗な繰り返し。 (……この音は、スリングショットか?こんな夜更けに……?) 脳裏に、昼間、村の広場の隅で、一人不機嫌そうにスリングショットの手入れをしていた少年の姿が浮かんだ。ゲルトだ。そういえば昼間、村の大人たちが『ゲルトん所の息子は、親父さんの手伝いもせずに、また森で石ころ投げてるらしいぞ』と噂していたのを耳にしたばかりだった。 (昼間だけじゃなく、夜まで……?一体、何のために……。ただの狩りの練習にしては、度が過ぎているような……) 彼の執念にも似た気配に、言い知れぬ違和感を覚えた。だが、今の俺には関係のないことだ。俺は思考を打ち切ると、再び目の前の作業へと意識を集中させた。ハウスの完成が、最優先だ。

俺は、クリスタルスライムを探すため、森へ向かう準備を始める。この時の俺は、まだ知らない。その森で、俺の計画を脅かすことになる少年と、そして、俺の生涯の相棒となる、小さな命が待っているということを。

【読者へのメッセージ】

第十一話、お読みいただきありがとうございました!

平穏な日常から、次なる目標「ビニールハウス」へと物語が動き出しました。そして、息子の非凡さを静かに受け止める父の眼差し……。父子の絆にグッと来た方は、ぜひ下の評価(☆)や感想、ブックマークで教えてください!

「父さん、かっこいい!」「いよいよスライムレザー作りか!」といったコメントも大歓迎です!

ついにルークスは森へ。新たな出会いと、波乱の予感が、彼を待ち受けます。次回もご期待ください!

177

あなたにおすすめの小説

元侯爵令嬢の異世界薬膳料理~転生先はみんな食事に興味が無い世界だったので、美味しいご飯で人の身も心も癒します~

向原 行人

ファンタジー

異世界へ転生して数日。十七歳の侯爵令嬢、アリスとして目覚めた私は、早くも限界を迎えていた。

というのも、この世界……みんな食事に興味が無くて、毎食パンとハムだけとか、ハムがチーズに変わるとか、せいぜいその程度だ。

料理というより、食材を並べているだけって感じがする。

元日本人の私としては温かいご飯がたべたいので、自分で食事を作るというと、「貴族が料理など下賤なことをするのは恥だ!」と、意味不明な怒られ方をした。

わかった……だったら、私は貴族を辞める!

家には兄が二人もいるし、姉だっているから問題無いでしょ。

宛てもなく屋敷を飛び出した私は、小さな村で更に酷い食事事情を目の当たりにする。

育ち盛りの子供たちや、身体を使う冒険者たちが、それだけしか食べないなんて……よし、美味しいご飯でみんなも私も幸せになろう!

医食同源! 大食いモフモフ聖獣に、胃袋を掴んでしまった騎士隊長と一緒に、異世界で美味しくて身体に良い食材探しだ!

※第○話:主人公視点

挿話○:タイトルに書かれたキャラの視点

となります。

転生したら領主の息子だったので快適な暮らしのために知識チートを実践しました

SOU 5月17日10作同時連載開始❗❗

ファンタジー

不摂生が祟ったのか浴槽で溺死したブラック企業務めの社畜は、ステップド騎士家の長男エルに転生する。

不便な異世界で生活環境を改善するためにエルは知恵を絞る。

14万文字執筆済み。2025年8月25日~9月30日まで毎日7:10、12:10の一日二回更新。

底辺から始まった俺の異世界冒険物語!

ちかっぱ雪比呂

ファンタジー

40歳の真島光流(ましまみつる)は、ある日突然、他数人とともに異世界に召喚された。

しかし、彼自身は勇者召喚に巻き込まれた一般人にすぎず、ステータスも低かったため、利用価値がないと判断され、追放されてしまう。

おまけに、道を歩いているとチンピラに身ぐるみを剥がされる始末。いきなり異世界で路頭に迷う彼だったが、路上生活をしているらしき男、シオンと出会ったことで、少しだけ道が開けた。

漁れる残飯、眠れる舗道、そして裏ギルドで受けられる雑用仕事など――生きていく方法を、教えてくれたのだ。

この世界では『ミーツ』と名乗ることにし、安い賃金ながらも洗濯などの雑用をこなしていくうちに、金が貯まり余裕も生まれてきた。その頃、ミーツは気付く。自分の使っている魔法が、非常識なほどチートなことに――

【土壌改良】で死の荒野がSランク農園に!食べただけでレベルアップする野菜で、世界最強ギルド設立

黒崎隼人

ファンタジー

「え? これ、ただのトマトですよ?」

「いいえ、それは食べただけで魔力が全回復する『神の果実』です!」

ブラック企業で働き詰めだった青年は、異世界の名門貴族の三男・ノアとして転生する。

しかし、授かったスキルは【土壌改良】という地味なもの。

「攻撃魔法も使えない役立たず」と罵られ、魔物すら寄り付かない死の荒野へ追放されてしまう。

だが、彼らは知らなかった。

ノアのスキルは、現代の農業知識と合わせることで、荒れ果てた土地を「Sランク食材」が溢れる楽園に変えるチート能力だったことを!

伝説の魔獣(もふもふ)をキュウリ一本で手懐け、行き倒れた天才エルフを極上スープで救い出し、気づけば荒野には巨大な「農業ギルド」が誕生していた。

これは、本人がただ美味しい野菜を作ってのんびり暮らしたいだけなのに、周囲からは「世界を救う大賢者」と崇められてしまう、無自覚・最強の農業ファンタジー!

侯爵家三男からはじまる異世界チート冒険録 〜元プログラマー、スキルと現代知識で理想の異世界ライフ満喫中!〜【奨励賞】

のびすけ。

ファンタジー

気づけば侯爵家の三男として異世界に転生していた元プログラマー。

そこはどこか懐かしく、けれど想像以上に自由で――ちょっとだけ危険な世界。

幼い頃、命の危機をきっかけに前世の記憶が蘇り、

“とっておき”のチートで人生を再起動。

剣も魔法も、知識も商才も、全てを武器に少年は静かに準備を進めていく。

そして12歳。ついに彼は“新たなステージ”へと歩み出す。

これは、理想を形にするために動き出した少年の、

少し不思議で、ちょっとだけチートな異世界物語――その始まり。

【なろう掲載】

『急所』を突いてドロップ率100%。魔物から奪ったSSRスキルと最強装備で、俺だけが規格外の冒険者になる

仙道

ファンタジー

気がつくと、俺は森の中に立っていた。目の前には実体化した女神がいて、ここがステータスやスキルの存在する異世界だと告げてくる。女神は俺に特典として【鑑定】と、魔物の『ドロップ急所』が見える眼を与えて消えた。 この世界では、魔物は倒した際に稀にアイテムやスキルを落とす。俺の眼には、魔物の体に赤い光の点が見えた。そこを攻撃して倒せば、【鑑定】で表示されたレアアイテムが確実に手に入るのだ。 俺は実験のために、森でオークに襲われているエルフの少女を見つける。オークのドロップリストには『剛力の腕輪(攻撃力+500)』があった。俺はエルフを助けるというよりも、その腕輪が欲しくてオークの急所を剣で貫く。 オークは光となって消え、俺の手には強力な腕輪が残った。 腰を抜かしていたエルフの少女、リーナは俺の圧倒的な一撃と、伝説級の装備を平然と手に入れる姿を見て、俺に同行を申し出る。 俺は効率よく強くなるために、彼女を前衛の盾役として採用した。 こうして、欲しいドロップ品を狙って魔物を狩り続ける、俺の異世界冒険が始まる。

12/23 HOT男性向け1位

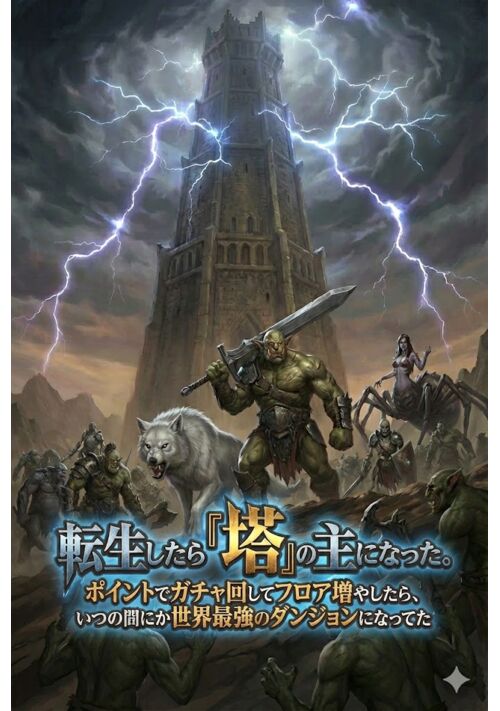

転生したら『塔』の主になった。ポイントでガチャ回してフロア増やしたら、いつの間にか世界最強のダンジョンになってた

季未

ファンタジー

【書き溜めがなくなるまで高頻度更新!♡٩( 'ω' )و】

気がつくとダンジョンコア(石)になっていた。

手持ちの資源はわずか。迫りくる野生の魔物やコアを狙う冒険者たち。 頼れるのは怪しげな「魔物ガチャ」だけ!?

傷ついた少女・リナを保護したことをきっかけにダンジョンは急速に進化を始める。

罠を張り巡らせた塔を建築し、資源を集め、強力な魔物をガチャで召喚!

人間と魔族、どこの勢力にも属さない独立した「最強のダンジョン」が今、産声を上げる!

転生貴族の領地経営〜現代日本の知識で異世界を豊かにする

初

ファンタジー

ローラシア王国の北のエルラント辺境伯家には天才的な少年、リーゼンしかしその少年は現代日本から転生してきた転生者だった。

リーゼンが洗礼をしたさい、圧倒的な量の加護やスキルが与えられた。その力を見込んだ父の辺境伯は12歳のリーゼンを辺境伯家の領地の北を治める代官とした。

これはそんなリーゼンが異世界の領地を経営し、豊かにしていく物語である。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる