36 / 47

衝撃

8月⑮

しおりを挟む

何度も何度もメールを打ち込んでは削除するうち、三喜雄は携帯電話を手にしたままベッドで寝落ちしてしまった。エアコンの風が少し冷たくて目覚めると午前2時で、起こしてくれない家族に不満を覚えつつ、真夜中に歯を磨いてシャワーを浴びる。

高崎にどう尋ねたらいいのか、どうしてもわからなかった。退学(転学?)を考えていると聞きました。そんなことをしなくても、きみは何も悪くないです。美術室に居づらかったら、あいつが卒業するまで、松倉先生に頼んで別の場所で描けばいいのでは……そんなことを書き連ねてみたものの、高崎の心に響くとは思えない。

父と母に怒られそうなので、緩くドライヤーをかけてゆっくり髪を乾かした。4時間眠れる、十分だ。三喜雄は鏡の中の疲れた顔を見て、何故か少しうんざりした。

翌日、深井が1ヶ月半振りにやってきた。夏休みの自主練の成果を見ようと言って、午前中は連盟の合同演奏会メンバーがビシバシ絞られ、三喜雄が午後に到着すると、コンクールの2曲のパート練習が順番に始まった。

朝からラテン語地獄だと長谷部はぼやいたが、こんな救いの無い気分の時に祈りの歌ばかり歌うのが、三喜雄には異様にきつかった。気持ちがついて行かない。挙げ句の果てに、千原英喜の「おらしょ」の第1楽章の全体練習の時、名指しで深井から注意を受ける始末である。

「おい片山、パーリーがテンポ遅らせてどうすんだよ、中田喜直歌ってんじゃねぇんだぞ」

深井は三喜雄と目が合うと、意地の悪い笑みを浮かべた。彼に声楽コンクールの予選で何を歌ったか、話した覚えは無い。三喜雄は舌打ちしそうになった。

「酷い顔してるな、お父さんがメールをくれたんだけど、ピアニストの天才くんのことか?」

藤巻のレッスン室に入るなり、そんな風に言われた三喜雄は、そうかもです、と投げやりに答えた。藤巻はそうか、と溜め息混じりに言う。

「お盆にひと息ついてくれたらと思ったんだけどなぁ、メンタル的に堪えてるかな」

「……大丈夫です、彼は大怪我した訳じゃないので」

三喜雄は自分に言い聞かせるように言った。そうだ、それは不幸中の幸いだ。

しかし気持ちはごまかせても、声帯は正直だった。コンコーネを歌い始めると、昼間の練習がハードだったとは言え、こんなに響きが作れないのは久しぶりだった。

「あまり寝てないな?」

師からずばりと指摘されて、ああ、はい、と三喜雄はもたもた答える。しかし明後日はピアノ合わせで週末はコンクールの準本選だ。寝ていないから声が出にくいなどと、言ってはいられない。

「大きな声は要らない、今日は確認だけしよう」

ヘンデルを歌うと、最後に高崎と練習した時のことが思い出されて仕方なかった。真剣に楽譜を見つめる美しい横顔や、長い指で鍵盤を捉える白い手、いいですね、と言ってくれる耳に心地良い声。

高崎が指摘した通り、tとdの発音を意識したのは良かったようで、言葉はいいんじゃないかと藤巻も言った。

続けて別宮貞雄の前奏が始まり、あの時の音楽室の残響が鮮明に蘇ってくるのが苦しくなる。それでも三喜雄の身体は伴奏に反応して、テンポの変化にしっかりついていった。

もう彼の伴奏では歌うことができない。音が切れた瞬間、いきなり現実が突きつけられた。哀しい不協和音が静かに響く。

「あいみるのときはなかろう……」

レチタティーヴォの和音が変わったが、声が出なかった。藤巻がこちらを見る。三喜雄が音を忘れたと思ったのだろう、次の音がぽん、と鳴った。だが音も言葉も出てきてくれない。

「……あ……無理……」

代わりに出たのは掠れた泣き言だった。三喜雄くん? と藤巻が声をかけてくる。

「無理です、歌えない……」

口にするなり、視界が一気に滲む。こみ上がってきたのは嗚咽だった。焦った三喜雄は右手で口を押さえて俯く。目から熱い水がこぼれ出て、カーペットにぼたぼたと落ちた。

「うっ……」

みっともないと思っているのに、身体の全てがコントロールできなかった。立っていられなくなり、その場にしゃがみ込む。

高崎が弾いてくれないなら、もう歌えない。それは絶望だった。

「もう辞める、歌えないです、もういい」

「わかった、とりあえず座ろう」

藤巻に抱えられ、丸椅子に腰を下ろした三喜雄は、止まらない涙をぼろぼろこぼし続けた。

高崎にどう尋ねたらいいのか、どうしてもわからなかった。退学(転学?)を考えていると聞きました。そんなことをしなくても、きみは何も悪くないです。美術室に居づらかったら、あいつが卒業するまで、松倉先生に頼んで別の場所で描けばいいのでは……そんなことを書き連ねてみたものの、高崎の心に響くとは思えない。

父と母に怒られそうなので、緩くドライヤーをかけてゆっくり髪を乾かした。4時間眠れる、十分だ。三喜雄は鏡の中の疲れた顔を見て、何故か少しうんざりした。

翌日、深井が1ヶ月半振りにやってきた。夏休みの自主練の成果を見ようと言って、午前中は連盟の合同演奏会メンバーがビシバシ絞られ、三喜雄が午後に到着すると、コンクールの2曲のパート練習が順番に始まった。

朝からラテン語地獄だと長谷部はぼやいたが、こんな救いの無い気分の時に祈りの歌ばかり歌うのが、三喜雄には異様にきつかった。気持ちがついて行かない。挙げ句の果てに、千原英喜の「おらしょ」の第1楽章の全体練習の時、名指しで深井から注意を受ける始末である。

「おい片山、パーリーがテンポ遅らせてどうすんだよ、中田喜直歌ってんじゃねぇんだぞ」

深井は三喜雄と目が合うと、意地の悪い笑みを浮かべた。彼に声楽コンクールの予選で何を歌ったか、話した覚えは無い。三喜雄は舌打ちしそうになった。

「酷い顔してるな、お父さんがメールをくれたんだけど、ピアニストの天才くんのことか?」

藤巻のレッスン室に入るなり、そんな風に言われた三喜雄は、そうかもです、と投げやりに答えた。藤巻はそうか、と溜め息混じりに言う。

「お盆にひと息ついてくれたらと思ったんだけどなぁ、メンタル的に堪えてるかな」

「……大丈夫です、彼は大怪我した訳じゃないので」

三喜雄は自分に言い聞かせるように言った。そうだ、それは不幸中の幸いだ。

しかし気持ちはごまかせても、声帯は正直だった。コンコーネを歌い始めると、昼間の練習がハードだったとは言え、こんなに響きが作れないのは久しぶりだった。

「あまり寝てないな?」

師からずばりと指摘されて、ああ、はい、と三喜雄はもたもた答える。しかし明後日はピアノ合わせで週末はコンクールの準本選だ。寝ていないから声が出にくいなどと、言ってはいられない。

「大きな声は要らない、今日は確認だけしよう」

ヘンデルを歌うと、最後に高崎と練習した時のことが思い出されて仕方なかった。真剣に楽譜を見つめる美しい横顔や、長い指で鍵盤を捉える白い手、いいですね、と言ってくれる耳に心地良い声。

高崎が指摘した通り、tとdの発音を意識したのは良かったようで、言葉はいいんじゃないかと藤巻も言った。

続けて別宮貞雄の前奏が始まり、あの時の音楽室の残響が鮮明に蘇ってくるのが苦しくなる。それでも三喜雄の身体は伴奏に反応して、テンポの変化にしっかりついていった。

もう彼の伴奏では歌うことができない。音が切れた瞬間、いきなり現実が突きつけられた。哀しい不協和音が静かに響く。

「あいみるのときはなかろう……」

レチタティーヴォの和音が変わったが、声が出なかった。藤巻がこちらを見る。三喜雄が音を忘れたと思ったのだろう、次の音がぽん、と鳴った。だが音も言葉も出てきてくれない。

「……あ……無理……」

代わりに出たのは掠れた泣き言だった。三喜雄くん? と藤巻が声をかけてくる。

「無理です、歌えない……」

口にするなり、視界が一気に滲む。こみ上がってきたのは嗚咽だった。焦った三喜雄は右手で口を押さえて俯く。目から熱い水がこぼれ出て、カーペットにぼたぼたと落ちた。

「うっ……」

みっともないと思っているのに、身体の全てがコントロールできなかった。立っていられなくなり、その場にしゃがみ込む。

高崎が弾いてくれないなら、もう歌えない。それは絶望だった。

「もう辞める、歌えないです、もういい」

「わかった、とりあえず座ろう」

藤巻に抱えられ、丸椅子に腰を下ろした三喜雄は、止まらない涙をぼろぼろこぼし続けた。

3

あなたにおすすめの小説

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら

瀬々良木 清

ライト文芸

主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。

タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。

しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。

剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

【完結】大量焼死体遺棄事件まとめサイト/裏サイド

まみ夜

ホラー

ここは、2008年2月09日朝に報道された、全国十ケ所総数六十体以上の「大量焼死体遺棄事件」のまとめサイトです。

事件の上澄みでしかない、ニュース報道とネット情報が序章であり終章。

一年以上も前に、偶然「写本」のネット検索から、オカルトな事件に巻き込まれた女性のブログ。

その家族が、彼女を探すことで、日常を踏み越える恐怖を、誰かに相談したかったブログまでが第一章。

そして、事件の、悪意の裏側が第二章です。

ホラーもミステリーと同じで、ラストがないと評価しづらいため、短編集でない長編はweb掲載には向かないジャンルです。

そのため、第一章にて、表向きのラストを用意しました。

第二章では、その裏側が明らかになり、予想を裏切れれば、とも思いますので、お付き合いください。

表紙イラストは、lllust ACより、乾大和様の「お嬢さん」を使用させていただいております。

ルピナス

桜庭かなめ

恋愛

高校2年生の藍沢直人は後輩の宮原彩花と一緒に、学校の寮の2人部屋で暮らしている。彩花にとって直人は不良達から救ってくれた大好きな先輩。しかし、直人にとって彩花は不良達から救ったことを機に一緒に住んでいる後輩の女の子。直人が一定の距離を保とうとすることに耐えられなくなった彩花は、ある日の夜、手錠を使って直人を束縛しようとする。

そして、直人のクラスメイトである吉岡渚からの告白をきっかけに直人、彩花、渚の恋物語が激しく動き始める。

物語の鍵は、人の心とルピナスの花。たくさんの人達の気持ちが温かく、甘く、そして切なく交錯する青春ラブストーリーシリーズ。

※特別編-入れ替わりの夏-は『ハナノカオリ』のキャラクターが登場しています。

※1日3話ずつ更新する予定です。

少女格闘伝説

坂崎文明

青春

不遇な時を過す天才女子プロレスラー神沢勇の前に、アイドル歌手にして、秋月流柔術の使い手、秋月玲奈が現われる。

人狼戦記~少女格闘伝説外伝~

https://www.alphapolis.co.jp/novel/771049446/455173336

【完結済】25億で極道に売られた女。姐になります!

satomi

恋愛

昼夜問わずに働く18才の主人公南ユキ。

働けども働けどもその収入は両親に搾取されるだけ…。睡眠時間だって2時間程度しかないのに、それでもまだ働き口を増やせと言う両親。

早朝のバイトで頭は朦朧としていたけれど、そんな時にうちにやってきたのは白虎商事CEOの白川大雄さん。ポーンっと25億で私を買っていった。

そんな大雄さん、白虎商事のCEOとは別に白虎組組長の顔を持っていて、私に『姐』になれとのこと。

大丈夫なのかなぁ?

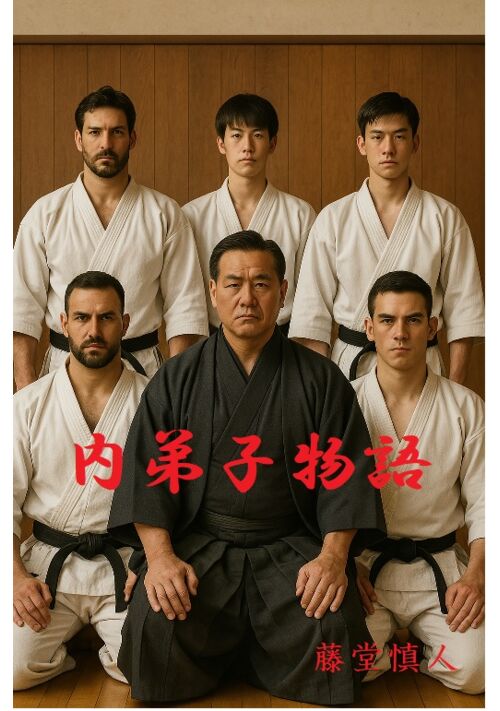

内弟子物語 ー捨てきれない夢、武術の究極「活殺自在」を求める5名の青春群像ー

藤堂慎人

青春

夢を捨てた人生に意味はないと考え、空手に魅力を感じた青年たちが純粋に若い時を駆け巡る青春群像。個性豊かな登場人物が織りなす毎日を綴る。試合を意識した空手ではなく、武術の究極と言われる活殺自在の境地を目指す過程をそれぞれの視点から描く。若いゆえの悩みを抱えつつも、自身が信じたことについて突き進む様子をユニークなエピソードごと紹介。

謎の過去を持つ師、藤堂真人のところに集まった高山誠、御岳信平、龍田真悟、松池進、堀田賢が武術と癒しという両極を学ぶ中で気付き、成長していく。

煙草屋さんと小説家

男鹿七海

キャラ文芸

※プラトニックな関係のBL要素を含む日常ものです。

商店街の片隅にある小さな煙草屋を営む霧弥。日々の暮らしは静かで穏やかだが、幼馴染であり売れっ子作家の龍二が店を訪れるたびに、心の奥はざわめく。幼馴染としてでも、客としてでもない――その存在は、言葉にできないほど特別だ。

ある日、龍二の周囲に仕事仲間の女性が現れ、霧弥は初めて嫉妬を自覚する。自分の感情を否定しようとしても、触れた手の温もりや視線の距離が、心を正直にさせる。日常の中で少しずつ近づく二人の距離は、言葉ではなく、ささやかな仕草や沈黙に宿る。

そして夜――霧弥の小さな煙草屋で、龍二は初めて自分の想いを口にし、霧弥は返事として告白する。互いの手の温もりと目の奥の真剣さが、これまで言葉にできなかった気持ちを伝える瞬間。静かな日常の向こうに、確かな愛が芽吹く。

小さな煙草屋に灯る、柔らかく温かな恋の物語。

一億円の花嫁

藤谷 郁

恋愛

奈々子は家族の中の落ちこぼれ。

父親がすすめる縁談を断り切れず、望まぬ結婚をすることになった。

もうすぐ自由が無くなる。せめて最後に、思いきり贅沢な時間を過ごそう。

「きっと、素晴らしい旅になる」

ずっと憧れていた高級ホテルに到着し、わくわくする奈々子だが……

幸か不幸か!?

思いもよらぬ、運命の出会いが待っていた。

※エブリスタさまにも掲載

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる