あなたにおすすめの小説

三歳で婚約破棄された貧乏伯爵家の三男坊そのショックで現世の記憶が蘇る

マメシバ

ファンタジー

貧乏伯爵家の三男坊のアラン令息

三歳で婚約破棄され

そのショックで前世の記憶が蘇る

前世でも貧乏だったのなんの問題なし

なによりも魔法の世界

ワクワクが止まらない三歳児の

波瀾万丈

3歳で捨てられた件

玲羅

恋愛

前世の記憶を持つ者が1000人に1人は居る時代。

それゆえに変わった子供扱いをされ、疎まれて捨てられた少女、キャプシーヌ。拾ったのは宰相を務めるフェルナー侯爵。

キャプシーヌの運命が再度変わったのは貴族学院入学後だった。

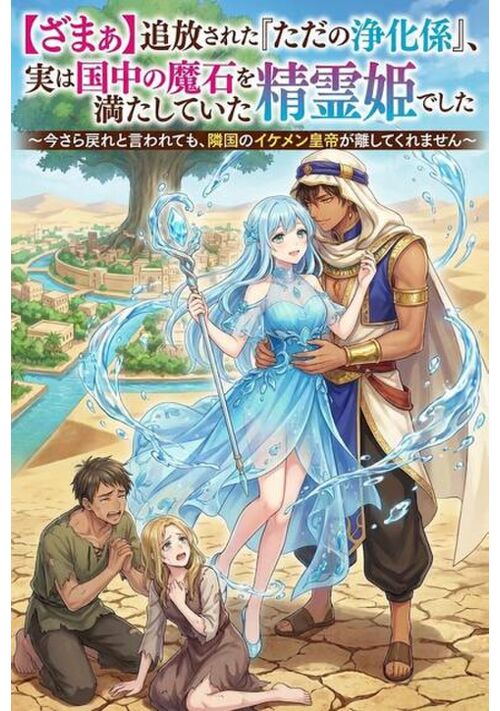

追放された『ただの浄化係』、実は国中の魔石を満たしていた精霊姫でした〜今さら戻れと言われても、隣国のイケメン皇帝が離してくれません〜

ハリネズミの肉球

ファンタジー

「おい、城の噴水が止まったぞ!?」

「街の井戸も空っぽです!」

無能な王太子による身勝手な婚約破棄。

そして不毛の砂漠が広がる隣国への追放。だが、愚かな奴らは知らなかった。主人公・ルリアが国境を越えた瞬間、祖国中の「水の魔石」がただの石ころに変わることを!

ルリアは、触れるだけで無尽蔵に水魔力を作り出す『水精霊の愛し子』。

追放先の干ばつに苦しむ隣国で、彼女がその力を使えば……不毛の土地が瞬く間に黄金のオアシスへ大進化!?

優しいイケメン皇帝に溺愛されながら、ルリアは隣国を世界一の繁栄国家へと導いていく。

一方、水が完全に枯渇し大パニックに陥る祖国。

「ルリアを連れ戻せ!」と焦る王太子に待っていたのは、かつて見下していた隣国からの圧倒的な経済・水源制裁だった——!

今、最高にスカッとする大逆転劇が幕を開ける!

※本作品は、人工知能の生成する文章の力をお借りしつつも、最終的な仕上げにあたっては著者自身の手により丁寧な加筆・修正を施した作品です。

私の息子を“愛人の子の下”にすると言った夫へ──その瞬間、正妻の役目は終わりました

放浪人

恋愛

政略結婚で伯爵家に嫁いだ侯爵令嬢リディアは、愛のない夫婦関係を「正妻の務め」と割り切り、赤字だらけの領地を立て直してきた。帳簿を整え、税の徴収を正し、交易路を広げ、収穫が不安定な年には備蓄を回す――伯爵家の体裁を保ってきたのは、いつも彼女の実務だった。

だがある日、夫オスヴァルドが屋敷に連れ帰ったのは“幼馴染”の女とその息子。

「彼女は可哀想なんだ」

「この子を跡取りにする」

そして人前で、平然と言い放つ。

――「君の息子は、愛人の子の“下”で学べばいい」

その瞬間、リディアの中で何かが静かに終わった。怒鳴らない。泣かない。微笑みすら崩さない。

「承知しました。では――正妻の役目は終わりましたね」

神託が下りまして、今日から神の愛し子です! 最強チート承りました。では、我慢はいたしません!

しののめ あき

ファンタジー

旧題:最強チート承りました。では、我慢はいたしません!

神託が下りまして、今日から神の愛し子です!〜最強チート承りました!では、我慢はいたしません!〜

と、いうタイトルで12月8日にアルファポリス様より書籍発売されます!

3万字程の加筆と修正をさせて頂いております。

ぜひ、読んで頂ければ嬉しいです!

⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎⭐︎

非常に申し訳ない…

と、言ったのは、立派な白髭の仙人みたいな人だろうか?

色々手違いがあって…

と、目を逸らしたのは、そちらのピンク色の髪の女の人だっけ?

代わりにといってはなんだけど…

と、眉を下げながら申し訳なさそうな顔をしたのは、手前の黒髪イケメン?

私の周りをぐるっと8人に囲まれて、謝罪を受けている事は分かった。

なんの謝罪だっけ?

そして、最後に言われた言葉

どうか、幸せになって(くれ)

んん?

弩級最強チート公爵令嬢が爆誕致します。

※同タイトルの掲載不可との事で、1.2.番外編をまとめる作業をします

完了後、更新開始致しますのでよろしくお願いします

異世界転生日録〜生活魔法は無限大!〜

一ノ蔵(いちのくら)

ファンタジー

☆感想の受付開始しました。

【あらすじ】

異世界に転生したルイは、5歳の高熱を境に、記憶を取り戻す。一度は言ってみたい「ステータス・オープン」で、ステータスを見れることに気付いた。スキル「生活魔法∞(無限大)」を発見。その意味を知るルイは、仄かに期待を抱いた。

それと同時に、今世の出自である農家の四男は、長男大事な両親の態度に、未来はないと確信。

家族に隠れて、ステータスにあったスキルの一つ「鑑定」を使い、村のお婆(薬師)相手に、金策を開始。

十歳の時に行われたスキル鑑定の結果を父に伝えたが、農家向きのスキルではなかったルイは「家の役には立たない」と判断され、早々に家を追い出される。

だが、追放ありがとう!とばかりに、生活魔法を知るべく、図書館がある街を目指すことにしたルイ。

最初に訪れた街・ゼントで、冒険者登録を済ませる。だがそのギルドの資料室で、前世の文字である漢字が、この世界の魔法文字だという事実を知ることになる。

この世界の魔法文字を試したルイは、魔法文字の奥深さに気づいてしまった。バレないように慎重に……と行動しているつもりのルイだが、そんな彼に奇妙な称号が増えて行く。

そして、冒険者ギルドのギルドマスターや、魔法具師のバレンと共に過ごすうちに、バレンのお師匠様の危機を知る。

そして彼に会いにいくことになったが、その目的地が、図書館がある魔法都市アルティメットだった。

旅の道中もさることながら、魔法都市についても、色々な人に巻き込まれる運命にあるルイだったが……それを知るのは、まだ先である。

☆見切り発車のため、後日変更・追記する場合があります。体調が不安定のため、かける時に書くスタイルです。不定期更新。

☆カクヨム様(吉野 ひな)でも先行投稿しております。

王女の中身は元自衛官だったので、継母に追放されたけど思い通りになりません

きぬがやあきら

恋愛

「妻はお妃様一人とお約束されたそうですが、今でもまだ同じことが言えますか?」

「正直なところ、不安を感じている」

久方ぶりに招かれた故郷、セレンティア城の月光満ちる庭園で、アシュレイは信じ難い光景を目撃するーー

激闘の末、王座に就いたアルダシールと結ばれた、元セレンティア王国の王女アシュレイ。

アラウァリア国では、新政権を勝ち取ったアシュレイを国母と崇めてくれる国民も多い。だが、結婚から2年、未だ後継ぎに恵まれないアルダシールに側室を推す声も上がり始める。そんな頃、弟シュナイゼルから結婚式の招待が舞い込んだ。

第2幕、連載開始しました!

お気に入り登録してくださった皆様、ありがとうございます! 心より御礼申し上げます。

以下、1章のあらすじです。

アシュレイは前世の記憶を持つ、セレンティア王国の皇女だった。後ろ盾もなく、継母である王妃に体よく追い出されてしまう。

表向きは外交の駒として、アラウァリア王国へ嫁ぐ形だが、国王は御年50歳で既に18人もの妃を持っている。

常に不遇の扱いを受けて、我慢の限界だったアシュレイは、大胆な計画を企てた。

それは輿入れの道中を、自ら雇った盗賊に襲撃させるもの。

サバイバルの知識もあるし、宝飾品を処分して生き抜けば、残りの人生を自由に謳歌できると踏んでいた。

しかし、輿入れ当日アシュレイを攫い出したのは、アラウァリアの第一王子・アルダシール。

盗賊団と共謀し、晴れて自由の身を望んでいたのに、アルダシールはアシュレイを手放してはくれず……。

アシュレイは自由と幸福を手に入れられるのか?

追放された荷物持ちですが、実は滅んだ竜族の末裔でした~のんびり暮らしたいのに、なぜかそうならない~

ソラリアル

ファンタジー

目が覚めたら、俺は孤児だった。 家族も、家も、居場所もない。

そんな俺を拾ってくれたのは、優しいSランク冒険者のパーティだった。

「荷物持ちでもいい、仲間になれ」

その言葉を信じて、俺は必死についていった。

だけど、自分には何もできないと思っていた。

それでも少しでも役に立ちたくて、夜な夜な一人で力を磨いた。

だけどある日、彼らは言った。

『ここからは危険だ。荷物持ちは、もう必要ない』

それは、俺の身を案じた「優しさ」からの判断だった。

俺も分かっていた。

だから、黙ってそれを受け入れ、静かにパーティを離れた。

「もう誰にも必要とされなくてもいい。一人で、穏やかに生きていこう」

そう思っていた。そのはずだった。

――だけど。

ダンジョンの地下で出会った古代竜の魂と、

“様々な縁”が重なり、騒がしくなった。

「最強を目指すべくして生まれた存在」

「君と一緒に行かせてくれ。」

「……オリオンを辞めさせた、本当の理由を知っている」

穏やかなスローライフ生活を望んだはずなのに、

世界はまた、勝手に動き出してしまったらしい――

◇小説家になろう・カクヨムでも同時連載中です◇

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる