7 / 32

第二章 沈められた少女

第6話 喫茶ホープ

しおりを挟む

四月二十六日 水曜日

――まずは、一人か。思ったより重労働だな、これは……

車の脇でタバコの煙を吐きながら、男は溜息をついた。

こんなに早く死体が見つかってしまうとは。

あの場所に行く人間はそういないはずだったのに、まさか死んでから数時間で人が通って見つけてしまうとは。これも何かの暗示なのだろうか。

どうしても悪い方向に考えが行ってしまう。けれど、やるしかない。

〝遣い〟への貢ぎ物は捧げた。

次の生贄を差し出さなければならない。

ターゲットは決まっていた。

俺たちのことを調べようとしていた、あの女だ。

何度も華月町にやってきていたので、尾行して家や学校を突き止めるのは容易いことだった。

車に乗り込み、まだ明けない夜の闇へと車を発進させた。

*

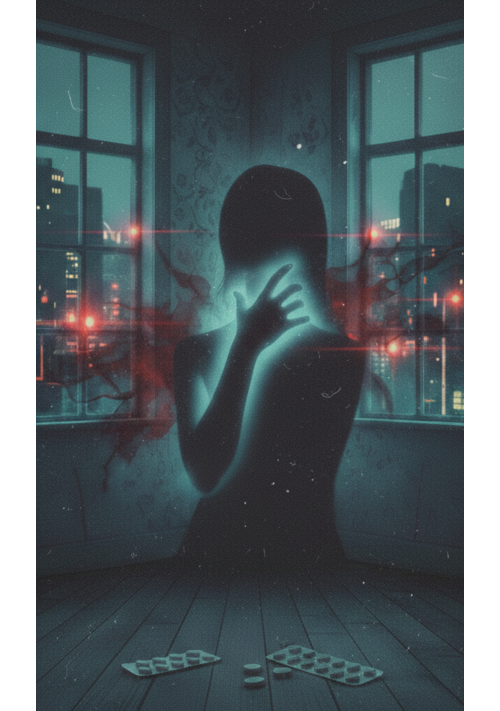

楓が目を開けると、身体がうまく起き上がらなかった。

手を使って起き上がろうとするが、後ろ手に縛られていた。

──え、なんで。

声を出そうとするが、ガムテープで口を塞がれていた。もがくが、手首を縛る縄は緩みそうにない。

寝かされていたのは、土の地面の上だった。

身体に目を向けると、白装束を着させられていた。

パニックになるが、身動きできない状態ではどうすることもできない。

辺りは暗く、風が木々の葉を揺らす音だけが聞こえている。

暗い中、一本の木がライトアップされたように浮かび上がっていた。そこには、暗い影のようなものが見える。

ザッという音が周りで響く。暗くてよく見えないが、黒いマントを纏った何かが、楓の周りを取り囲んでいた。

二つの足音が近づき、楓の両脇を掴んで無理矢理立ち上がらせた。マントから出た手は骨がはっきり判るほど細く、死人のように白い。掴まれた手は、氷を当てられたように冷たかった。

マントが近づいても、そのフードの中も黒く塗り潰されていて、顔が見えない。いや、顔が〝ない〝のだ。

両脇から抱えられた状態で楓は歩かされ、木の下に連れて来られた。

幹が太い、大木だった。辺りでは風が吹き荒れていて、葉擦れの音が強まっているのに、その大木の枝葉だけは全く揺れていない。

そのうちの一本の枝からロープがぶら下がっている。ロープの端は、映画やドラマなどで見る、首吊り用の輪になっていた。

その下へと連れて行かれた。

「これより〝生贄の儀式〟を執り行う」

黒い影が言った。ロープが顔の前まで下ろされ、首に掛けられた。

ロープが引き上げられ、首に縄が食い込む。抵抗するが、縛られた状態ではどうしようもない。叫ぼうとしても、ガムテープが悲鳴を封じた。

首の縄を弛めようと、つま先立ちになっていた。これ以上引っ張られれば、完全に首を吊った状態になってしまう。楓の目から恐怖が涙となって溢れ出てくる。

マントの一人が、丸太のようなものを足元に置いた。すがるように、丸太に足を乗せる。

丸太に乗ったことで、首の縄が弛んだ。それでも口を塞がれ、鼻でしか呼吸ができないので、苦しさを堪え必死で酸素を身体に取り込む。

それも束の間、またロープは引き上げられ、首を絞めつけた。逃げようともがくが、暴れるほど、足下の不安定な丸太から落ちそうになる。踏み外せば、死んでしまう。

黒い影たちが、楓を見ていた。

なんで、こんなことをするの?

目で訴えるが、黒い影たちは、背を向けて暗闇の先へと消えていった。

一人、取り残された。

誰も助けに来てはくれない。

そこに、バサバサという音を鳴らしながら、何かが楓に近づいてきた。〝それ〟はロープの掛かった枝に着地した。なんとか上を向いて見ると、そこにいたのは一羽の黒いカラスだった。

カーっと一声鳴くと、枝から離れ、肩に止まった。顔の真横に来たカラスと目が合った。その表情は、楓の死を待っているようだった。カラスはそのまま肩に止まっていた。黒く、鈍く光る瞳が、早く死ねと語りかけているようだった。

振り払おうとした時、足下がぐらついた。必死に堪えようとしたが、もう遅かった。

丸太は倒れ、楓の身体は一瞬の浮遊の後、落下した。

首にロープが食い込んだ瞬間、楓は涙と汗と共に目を覚ました。

朝になっていた。

よろけるように立ち上がり、涙をティッシュで拭う。もたれかかるように窓を開けて風に当たった。

悪夢を見たこともショックだったが、こんな悪夢のような出来事が現実に起こったという事実が、心をより一層暗いものにさせる。

低血圧で寝起きが悪いのと、事件に関することが頭から離れなくなっていたため、まだ頭はぼんやりとしている。

Tシャツとショートパンツ姿から、白のブラウスとサルエルパンツに着替え、一階に降りると由梨絵がテーブルを拭いていた。忠の姿はない。

「あ、楓ちゃん起きたのね。おはよう」

「おはようございます」

「朝ご飯もう食べる?」

「はい、いただきます」

昨晩あれだけ飲み食いしたのに、楓のお腹は鳴りそうになっていた。悪夢を見てぼんやりしていても、胃袋は関係ないようだ。

焼いた鮭、目玉焼き、お浸しなど一般的な朝食だったが、由梨絵の料理はどれも美味しくご飯をおかわりするほど食べた。食べているうちに、ようやく心も落ち着いてきた。

「よく食べるわねえ。それだけ食べても細いんだから羨ましいわ。私なんて空気を吸っても太ってくのに」

生活を切り詰めていて、日頃ろくなものを食べていないからだとは言い出せない。

「そんなことないですよ。この茸のお味噌汁美味しいですね」

「その茸は近くの山で採れるんだよ。主人が毎朝採ってきてね」

忠の姿がないのは茸を収穫にいっているからだったのか。話を訊くと、昔は山菜なども採って夕飯に天ぷらとして出していたらしいが、高齢となり一日かけて山菜や茸を収穫するのが難しくなり、今は夕飯のサービスもなくし、茸の収穫だけ続けているそうだ。

「今年は変な天気が続いてるでしょう。大雨の後とか、山は危ないからと言ってるんだけど、あの人は全く聞く耳持たないでねえ」

たしかに、雨で緩んだ斜面は危険だ。しかも高齢でそこを歩くとなれば、由梨絵の心配も頷ける。

朝食を終え、部屋に戻って荷物を整理した。今日はまず被害者の女の子がバイトをしていた喫茶店で聞き込みをすることになっていた。夕方には華月町を出て東京に戻る予定だ。

外は晴れていて、今日も暑くなりそうだ。

近年、異常気象は叫ばれているが今年は特に酷く、四月から夏のような暑さが続いたり、一部の地域で土砂災害や河川の氾濫を起こすほどの大雨が降ったりと、春らしい気候をあまり感じることがない。

約束の十時の五分ほど前に小野瀬が車に乗ってやってきた。帰ってきていた忠と由梨絵にお礼を言い、楓は車に乗り込んだ。忠は今朝採れた茸をお土産に持たせてくれた。

小野瀬に悪夢の件を話そうか迷ったが、今はやめておくことにした。

バイト先の喫茶店《ホープ》は車で十分ほどのところにあった。こんな近くで、普通に生活していた女の子が犠牲になったなんて、想像できない。ホープは先日の水道橋の喫茶店に負けず劣らず、古くからある黒が目立つ赤レンガの佇まいの店だった。

モーニングから営業しているらしいが、十時も過ぎたので中に客の姿はなかった。報道陣の姿もない。

「こんにちは」

扉を開けるとカランという音が鳴り、「いらっしゃい」という声が聞こえた。

カウンターの奥に白髪頭の初老の男がいた。店主の新島保だ。鷹のように鋭い目で、背筋はしっかりとしているので、年齢を感じさせない。小野瀬に気づくと、鋭かった目が柔らかい表情に変わった。

「お、珍しい。崇彦じゃないか。久しぶりだな」

「ご無沙汰してます」

行く先々で同じ挨拶が交わされる。大きくない町なので、顔見知りばかりなのだろう。

「そちらのお嬢ちゃんは」

「こちらはライターの月島さんです。仕事を手伝ってもらってます」

「ああ、そういえば鈴木のじいさんが言ってたな」

昨日食堂にいた老人だ。朝はここに通っているのだろう。

「お前さんたちも、あの事件のことで来たんだろう? 昨日は記者やカメラマンがたくさん来て大変だったよ。今日はまだ来てないが。静けさがウリのカフェなのにな」

どう見ても純喫茶という風情だが、新島はカフェと呼んだ。あまりにも自然に言っているので、ずっと自分に言い聞かせてきたのだろう。

小野瀬と相談し、ホープに行くのを今日にしたのはそのためだった。話題性が高くとも、目新しい情報がなければ、取材陣が長居することはない。昨日の時点でほとんどの記者が見切りをつけたのだろう。

新島の話では取材は全て断り、客の邪魔だと言って店にも入れなかったそうだ。地元民である小野瀬がいなかったら、入ることもできなかっただろう。

「こっちは可愛がってた子を殺されたっていうのに、一方的にずけずけと入り込んできやがって。崇彦はそういう男じゃないってわかってるからいいけどな」

楓は居たたまれない気持ちになったが、小野瀬の付き添いということで、そう思われてはいないようだ。

「といっても、お前も取材がしたいわけだろ? 正直、俺は何もわからないよ。なんで、あんな、良い子が……」

新島はカウンターの向こうを向いた。ふと新島の目に涙が浮かんだように見えた。

無理もない、高澤美紗はこの小さな店で一年半ほど働いていたという、新島にとっては娘のように可愛がっていたはずだ。新島は向こうを向きながら言った。

「崇彦は、いつものでいいか? そちらのお嬢ちゃんは」

「あ、私は、このオリジナルブレンドっていうのを」

慌ててメニューを見て、一番上に書かれていたものを注文した。

しばらくの間、店の中は静かになった。新島がコーヒーを淹れる音だけが鳴っていた。

「人様の周りを嗅ぎまわるような真似も気に食わないが、何よりも今はこんなことをした奴が許せねえ」

楓の前にコーヒーカップを置きながら新島は言った。小野瀬の前にはマグカップが置かれた。ミルクティーのようだ。私も同じものを頼めば良かったと後悔する。

しかしながら、しばらくするとコーヒーの良い薫りが漂ってきた。楓はコーヒーの味はそこまで好きではないが、薫りはとても好きだった。飲んでみると、焙煎された芳ばしい味わいのコーヒーで、楓でも飲みやすく、美味しいコーヒーであった。

「仕事のことで来ましたが、僕も同じ気持ちです。昨日、現場の近くまで行きましたが、あんな人気のない寂しい場所で、こんな酷いことを」

「同じことをして殺してやりたいよ。死刑で縛り首になったって納得いかねえ」

新島は静かに言った。現場に行ったあと、小野瀬とそういった会話はしなかった。楓が部屋に戻ってから、犠牲になった高澤美紗の無念を噛みしめたように、小野瀬の中でも思うところがあったのだろう。

「例の、サバトと関連があるのではという噂がありますが、どうでしょうか」

小野瀬の言葉に新島は考え込む。

「たしか、三年くらい前に突然この街にやってきた。町の外れに突然自分たちの施設を造って居座り始めたんだ。不気味がって町の人間は近づこうとしなかった。けど、興味本位で見に行ったやつがいたらしくて、噂が立ったことがあるよ」

「噂、ですか」

「高い塀と門があるから、中には入れなかったが、門の隙間から覗いていたら、中から変な奴が出てきたらしいんだ」

「変な奴……というと」

「暗くてよく見えなかったらしいが、黒いフードのマントを着て、顔には白い仮面を着けていたらしい。そいつが自分の方に向かってきたんで、怖くなって一目散に逃げたんだとよ」

「それを見たのはどなたかご存じですか?」

「いや、噂の出どころは知らない。みんな誰かの又聞きみたいな感じで広まったみたいだ」

恐怖に関する伝聞は、恐ろしいほどの速度で瞬く間に広がる。しかし、その出典が不明のままというケースはよくある。有名な都市伝説なども元を辿ればただの仲間内の作り話だったということも多いだろう。

そんな噂が立てば、好奇心旺盛な若者が度胸試しのひとつでもしそうなものだが、華月町にはそもそも若者が少ない。高齢者ばかりの町では、その手の噂は、近づくことを禁忌とするものとなったのだろう。

誰しも限られた余生で、自ら積極的に問題に首を突っ込みたくはないものだ。噂話がありながらも記者たちにそれを語らなかったのは、同様の理由からだろう。

「もうひとつ噂が立って、あそこの施設に向かう車がたまにいるっていうんだ。それも高そうな車だったっていうんだ」

サバトの関係者だろうか、それともサバトの信者なのだろうか。

楓は最後に改めて訊いてみることにした。

「美沙さんは、どんな子だったんですか」

「素直で優しくて、良い子だった。大人しい性格だったから、学校ではあんまり目立たなかったみたいだが。でも、うちのバイトでの接客は楽しそうにやってたよ」

新島が遠くを見る目になった。これ以上訊くのは申し訳なくなり、聞き込みを終えることにした。

――まずは、一人か。思ったより重労働だな、これは……

車の脇でタバコの煙を吐きながら、男は溜息をついた。

こんなに早く死体が見つかってしまうとは。

あの場所に行く人間はそういないはずだったのに、まさか死んでから数時間で人が通って見つけてしまうとは。これも何かの暗示なのだろうか。

どうしても悪い方向に考えが行ってしまう。けれど、やるしかない。

〝遣い〟への貢ぎ物は捧げた。

次の生贄を差し出さなければならない。

ターゲットは決まっていた。

俺たちのことを調べようとしていた、あの女だ。

何度も華月町にやってきていたので、尾行して家や学校を突き止めるのは容易いことだった。

車に乗り込み、まだ明けない夜の闇へと車を発進させた。

*

楓が目を開けると、身体がうまく起き上がらなかった。

手を使って起き上がろうとするが、後ろ手に縛られていた。

──え、なんで。

声を出そうとするが、ガムテープで口を塞がれていた。もがくが、手首を縛る縄は緩みそうにない。

寝かされていたのは、土の地面の上だった。

身体に目を向けると、白装束を着させられていた。

パニックになるが、身動きできない状態ではどうすることもできない。

辺りは暗く、風が木々の葉を揺らす音だけが聞こえている。

暗い中、一本の木がライトアップされたように浮かび上がっていた。そこには、暗い影のようなものが見える。

ザッという音が周りで響く。暗くてよく見えないが、黒いマントを纏った何かが、楓の周りを取り囲んでいた。

二つの足音が近づき、楓の両脇を掴んで無理矢理立ち上がらせた。マントから出た手は骨がはっきり判るほど細く、死人のように白い。掴まれた手は、氷を当てられたように冷たかった。

マントが近づいても、そのフードの中も黒く塗り潰されていて、顔が見えない。いや、顔が〝ない〝のだ。

両脇から抱えられた状態で楓は歩かされ、木の下に連れて来られた。

幹が太い、大木だった。辺りでは風が吹き荒れていて、葉擦れの音が強まっているのに、その大木の枝葉だけは全く揺れていない。

そのうちの一本の枝からロープがぶら下がっている。ロープの端は、映画やドラマなどで見る、首吊り用の輪になっていた。

その下へと連れて行かれた。

「これより〝生贄の儀式〟を執り行う」

黒い影が言った。ロープが顔の前まで下ろされ、首に掛けられた。

ロープが引き上げられ、首に縄が食い込む。抵抗するが、縛られた状態ではどうしようもない。叫ぼうとしても、ガムテープが悲鳴を封じた。

首の縄を弛めようと、つま先立ちになっていた。これ以上引っ張られれば、完全に首を吊った状態になってしまう。楓の目から恐怖が涙となって溢れ出てくる。

マントの一人が、丸太のようなものを足元に置いた。すがるように、丸太に足を乗せる。

丸太に乗ったことで、首の縄が弛んだ。それでも口を塞がれ、鼻でしか呼吸ができないので、苦しさを堪え必死で酸素を身体に取り込む。

それも束の間、またロープは引き上げられ、首を絞めつけた。逃げようともがくが、暴れるほど、足下の不安定な丸太から落ちそうになる。踏み外せば、死んでしまう。

黒い影たちが、楓を見ていた。

なんで、こんなことをするの?

目で訴えるが、黒い影たちは、背を向けて暗闇の先へと消えていった。

一人、取り残された。

誰も助けに来てはくれない。

そこに、バサバサという音を鳴らしながら、何かが楓に近づいてきた。〝それ〟はロープの掛かった枝に着地した。なんとか上を向いて見ると、そこにいたのは一羽の黒いカラスだった。

カーっと一声鳴くと、枝から離れ、肩に止まった。顔の真横に来たカラスと目が合った。その表情は、楓の死を待っているようだった。カラスはそのまま肩に止まっていた。黒く、鈍く光る瞳が、早く死ねと語りかけているようだった。

振り払おうとした時、足下がぐらついた。必死に堪えようとしたが、もう遅かった。

丸太は倒れ、楓の身体は一瞬の浮遊の後、落下した。

首にロープが食い込んだ瞬間、楓は涙と汗と共に目を覚ました。

朝になっていた。

よろけるように立ち上がり、涙をティッシュで拭う。もたれかかるように窓を開けて風に当たった。

悪夢を見たこともショックだったが、こんな悪夢のような出来事が現実に起こったという事実が、心をより一層暗いものにさせる。

低血圧で寝起きが悪いのと、事件に関することが頭から離れなくなっていたため、まだ頭はぼんやりとしている。

Tシャツとショートパンツ姿から、白のブラウスとサルエルパンツに着替え、一階に降りると由梨絵がテーブルを拭いていた。忠の姿はない。

「あ、楓ちゃん起きたのね。おはよう」

「おはようございます」

「朝ご飯もう食べる?」

「はい、いただきます」

昨晩あれだけ飲み食いしたのに、楓のお腹は鳴りそうになっていた。悪夢を見てぼんやりしていても、胃袋は関係ないようだ。

焼いた鮭、目玉焼き、お浸しなど一般的な朝食だったが、由梨絵の料理はどれも美味しくご飯をおかわりするほど食べた。食べているうちに、ようやく心も落ち着いてきた。

「よく食べるわねえ。それだけ食べても細いんだから羨ましいわ。私なんて空気を吸っても太ってくのに」

生活を切り詰めていて、日頃ろくなものを食べていないからだとは言い出せない。

「そんなことないですよ。この茸のお味噌汁美味しいですね」

「その茸は近くの山で採れるんだよ。主人が毎朝採ってきてね」

忠の姿がないのは茸を収穫にいっているからだったのか。話を訊くと、昔は山菜なども採って夕飯に天ぷらとして出していたらしいが、高齢となり一日かけて山菜や茸を収穫するのが難しくなり、今は夕飯のサービスもなくし、茸の収穫だけ続けているそうだ。

「今年は変な天気が続いてるでしょう。大雨の後とか、山は危ないからと言ってるんだけど、あの人は全く聞く耳持たないでねえ」

たしかに、雨で緩んだ斜面は危険だ。しかも高齢でそこを歩くとなれば、由梨絵の心配も頷ける。

朝食を終え、部屋に戻って荷物を整理した。今日はまず被害者の女の子がバイトをしていた喫茶店で聞き込みをすることになっていた。夕方には華月町を出て東京に戻る予定だ。

外は晴れていて、今日も暑くなりそうだ。

近年、異常気象は叫ばれているが今年は特に酷く、四月から夏のような暑さが続いたり、一部の地域で土砂災害や河川の氾濫を起こすほどの大雨が降ったりと、春らしい気候をあまり感じることがない。

約束の十時の五分ほど前に小野瀬が車に乗ってやってきた。帰ってきていた忠と由梨絵にお礼を言い、楓は車に乗り込んだ。忠は今朝採れた茸をお土産に持たせてくれた。

小野瀬に悪夢の件を話そうか迷ったが、今はやめておくことにした。

バイト先の喫茶店《ホープ》は車で十分ほどのところにあった。こんな近くで、普通に生活していた女の子が犠牲になったなんて、想像できない。ホープは先日の水道橋の喫茶店に負けず劣らず、古くからある黒が目立つ赤レンガの佇まいの店だった。

モーニングから営業しているらしいが、十時も過ぎたので中に客の姿はなかった。報道陣の姿もない。

「こんにちは」

扉を開けるとカランという音が鳴り、「いらっしゃい」という声が聞こえた。

カウンターの奥に白髪頭の初老の男がいた。店主の新島保だ。鷹のように鋭い目で、背筋はしっかりとしているので、年齢を感じさせない。小野瀬に気づくと、鋭かった目が柔らかい表情に変わった。

「お、珍しい。崇彦じゃないか。久しぶりだな」

「ご無沙汰してます」

行く先々で同じ挨拶が交わされる。大きくない町なので、顔見知りばかりなのだろう。

「そちらのお嬢ちゃんは」

「こちらはライターの月島さんです。仕事を手伝ってもらってます」

「ああ、そういえば鈴木のじいさんが言ってたな」

昨日食堂にいた老人だ。朝はここに通っているのだろう。

「お前さんたちも、あの事件のことで来たんだろう? 昨日は記者やカメラマンがたくさん来て大変だったよ。今日はまだ来てないが。静けさがウリのカフェなのにな」

どう見ても純喫茶という風情だが、新島はカフェと呼んだ。あまりにも自然に言っているので、ずっと自分に言い聞かせてきたのだろう。

小野瀬と相談し、ホープに行くのを今日にしたのはそのためだった。話題性が高くとも、目新しい情報がなければ、取材陣が長居することはない。昨日の時点でほとんどの記者が見切りをつけたのだろう。

新島の話では取材は全て断り、客の邪魔だと言って店にも入れなかったそうだ。地元民である小野瀬がいなかったら、入ることもできなかっただろう。

「こっちは可愛がってた子を殺されたっていうのに、一方的にずけずけと入り込んできやがって。崇彦はそういう男じゃないってわかってるからいいけどな」

楓は居たたまれない気持ちになったが、小野瀬の付き添いということで、そう思われてはいないようだ。

「といっても、お前も取材がしたいわけだろ? 正直、俺は何もわからないよ。なんで、あんな、良い子が……」

新島はカウンターの向こうを向いた。ふと新島の目に涙が浮かんだように見えた。

無理もない、高澤美紗はこの小さな店で一年半ほど働いていたという、新島にとっては娘のように可愛がっていたはずだ。新島は向こうを向きながら言った。

「崇彦は、いつものでいいか? そちらのお嬢ちゃんは」

「あ、私は、このオリジナルブレンドっていうのを」

慌ててメニューを見て、一番上に書かれていたものを注文した。

しばらくの間、店の中は静かになった。新島がコーヒーを淹れる音だけが鳴っていた。

「人様の周りを嗅ぎまわるような真似も気に食わないが、何よりも今はこんなことをした奴が許せねえ」

楓の前にコーヒーカップを置きながら新島は言った。小野瀬の前にはマグカップが置かれた。ミルクティーのようだ。私も同じものを頼めば良かったと後悔する。

しかしながら、しばらくするとコーヒーの良い薫りが漂ってきた。楓はコーヒーの味はそこまで好きではないが、薫りはとても好きだった。飲んでみると、焙煎された芳ばしい味わいのコーヒーで、楓でも飲みやすく、美味しいコーヒーであった。

「仕事のことで来ましたが、僕も同じ気持ちです。昨日、現場の近くまで行きましたが、あんな人気のない寂しい場所で、こんな酷いことを」

「同じことをして殺してやりたいよ。死刑で縛り首になったって納得いかねえ」

新島は静かに言った。現場に行ったあと、小野瀬とそういった会話はしなかった。楓が部屋に戻ってから、犠牲になった高澤美紗の無念を噛みしめたように、小野瀬の中でも思うところがあったのだろう。

「例の、サバトと関連があるのではという噂がありますが、どうでしょうか」

小野瀬の言葉に新島は考え込む。

「たしか、三年くらい前に突然この街にやってきた。町の外れに突然自分たちの施設を造って居座り始めたんだ。不気味がって町の人間は近づこうとしなかった。けど、興味本位で見に行ったやつがいたらしくて、噂が立ったことがあるよ」

「噂、ですか」

「高い塀と門があるから、中には入れなかったが、門の隙間から覗いていたら、中から変な奴が出てきたらしいんだ」

「変な奴……というと」

「暗くてよく見えなかったらしいが、黒いフードのマントを着て、顔には白い仮面を着けていたらしい。そいつが自分の方に向かってきたんで、怖くなって一目散に逃げたんだとよ」

「それを見たのはどなたかご存じですか?」

「いや、噂の出どころは知らない。みんな誰かの又聞きみたいな感じで広まったみたいだ」

恐怖に関する伝聞は、恐ろしいほどの速度で瞬く間に広がる。しかし、その出典が不明のままというケースはよくある。有名な都市伝説なども元を辿ればただの仲間内の作り話だったということも多いだろう。

そんな噂が立てば、好奇心旺盛な若者が度胸試しのひとつでもしそうなものだが、華月町にはそもそも若者が少ない。高齢者ばかりの町では、その手の噂は、近づくことを禁忌とするものとなったのだろう。

誰しも限られた余生で、自ら積極的に問題に首を突っ込みたくはないものだ。噂話がありながらも記者たちにそれを語らなかったのは、同様の理由からだろう。

「もうひとつ噂が立って、あそこの施設に向かう車がたまにいるっていうんだ。それも高そうな車だったっていうんだ」

サバトの関係者だろうか、それともサバトの信者なのだろうか。

楓は最後に改めて訊いてみることにした。

「美沙さんは、どんな子だったんですか」

「素直で優しくて、良い子だった。大人しい性格だったから、学校ではあんまり目立たなかったみたいだが。でも、うちのバイトでの接客は楽しそうにやってたよ」

新島が遠くを見る目になった。これ以上訊くのは申し訳なくなり、聞き込みを終えることにした。

0

あなたにおすすめの小説

意味が分かると怖い話(解説付き)

彦彦炎

ホラー

一見普通のよくある話ですが、矛盾に気づけばゾッとするはずです

読みながら話に潜む違和感を探してみてください

最後に解説も載せていますので、是非読んでみてください

実話も混ざっております

【電子書籍化】ホラー短編集・ある怖い話の記録~旧 2ch 洒落にならない怖い話風 現代ホラー~

榊シロ

ホラー

【1~4話で完結する、語り口調の短編ホラー集】

ジャパニーズホラー、じわ怖、身近にありそうな怖い話など。

八尺様 や リアルなど、2chの 傑作ホラー の雰囲気を目指しています。現在 150話 越え。

===

エブリスタ・小説家になろう・カクヨムに同時掲載中

【総文字数 800,000字 超え 文庫本 約8冊分 のボリュームです】

【怖さレベル】

★☆☆ 微ホラー・ほんのり程度

★★☆ ふつうに怖い話

★★★ 旧2ch 洒落怖くらいの話

※8/2 Kindleにて電子書籍化しました

『9/27 名称変更→旧:ある雑誌記者の記録』

終焉列島:ゾンビに沈む国

ねむたん

ホラー

2025年。ネット上で「死体が動いた」という噂が広まり始めた。

最初はフェイクニュースだと思われていたが、世界各地で「死亡したはずの人間が動き出し、人を襲う」事例が報告され、SNSには異常な映像が拡散されていく。

会社帰り、三浦拓真は同僚の藤木とラーメン屋でその話題になる。冗談めかしていた二人だったが、テレビのニュースで「都内の病院で死亡した患者が看護師を襲った」と報じられ、店内の空気が一変する。

洒落にならない怖い話【短編集】

鍵谷端哉

ホラー

その「ゾワッ」は、あなたのすぐ隣にある。

意味が分かると凍りつく話から、理不尽に追い詰められる怪異まで。

隙間時間に読める短編ながら、読後の静寂が怖くなる。 洒落にならない実話風・創作ホラー短編集。

霊和怪異譚 野花と野薔薇[改稿前]

野花マリオ

ホラー

その“語り”が始まったとき、世界に異変が芽吹く。

静かな町、ふとした日常、どこにでもあるはずの風景に咲きはじめる、奇妙な花々――。

『霊和怪異譚 野花と野薔薇』は、不思議な力を持つ語り部・八木楓と鐘技友紀以下彼女達が語る怪異を描く、短編連作形式の怪異譚シリーズ。

一話ごとに異なる舞台、異なる登場人物、異なる恐怖。それでも、語りが始まるたび、必ず“何か”が咲く――。

語られる怪談はただの物語ではない。

それを「聞いた者」に忍び寄る異変、染みわたる不安。

やがて読者自身の身にも、“あの花”が咲くかもしれない。

日常にひっそりと紛れ込む、静かで妖しいホラー。

あなたも一席、語りを聞いてみませんか?

完結いたしました。

タイトル変更しました。

旧 彼女の怪異談は不思議な野花を咲かせる

※この物語はフィクションです。実在する人物、企業、団体、名称などは一切関係ありません。

本作は改稿前/改稿後の複数バージョンが存在します

掲載媒体ごとに内容が異なる場合があります。

改稿後小説作品はカイタとネオページで見られます

(ほぼ)1分で読める怖い話

涼宮さん

ホラー

ほぼ1分で読める怖い話!

【ホラー・ミステリーでTOP10入りありがとうございます!】

1分で読めないのもあるけどね

主人公はそれぞれ別という設定です

フィクションの話やノンフィクションの話も…。

サクサク読めて楽しい!(矛盾してる)

⚠︎この物語で出てくる場所は実在する場所とは全く関係御座いません

⚠︎他の人の作品と酷似している場合はお知らせください

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる