63 / 96

第三章 過去に蠢くもの

第二話 勇者の矜持#3

しおりを挟む「助けてください」・「彼女が顔見知りなら、どうにかしてください」

わたし達の三方向からの攻撃を軽くいなしたオーク氏が最初に発した言葉は、状況から考えるとさっぱり意味のわからないものだった。

「……どうにかしてくれ、と言われてもだな」

最初に気を取り直したアイカさんがオーク氏に答える。

「そもそも、今の状況からしてさっぱりわからぬのだが?」

そう、それが一番の問題。今わたし達にわかるのは、取り敢えずオーク氏がいて、その前に護衛騎士さんが座り込んでいるということだけ。

そこから想像できるのは、彼女がオーク氏に敗れ、今まさに手に掛けられようとしている――って状況。

もちろんオーク氏の発言からそれは違うのだろうとは予想できるけど……。

「私達の視点から見れば、助けが必要なのはそちらの女性の方に見えるのですが」

レティシアさんも言葉を続ける。まったくもっておっしゃるとおり。

「……状況と言われましてもね」

なんとも言い難い表情でオーク氏が言葉を続ける。

「正直な話、私の方こそ状況を教えて欲しいのですよ」

取り敢えず、オーク氏がすんごく困惑しているということだけはよく伝わってくる。

「この方、突然『近隣に被害を与えているオークは貴様だな! 覚悟しろ』と叫びながら、いきなり斬り掛かって来たので」

そういえば初めて顔をあわせた時も、なんだか人の話を聞かないタイプだった印象がある。

「話を聞いて貰えそうにもなかったので、やむを得ず武装解除の魔法を使わせて貰ったのです」

その言葉に、護衛騎士さんの周囲に散らばる鎧に視線を向けてみた。

言われてみれば鎧はパーツ単位でバラバラになっているけど破壊傷はついていないようだし、留め具たぐいも壊れてはいない。結合部からキレイに分解されているだけだ。

突然襲ってきた相手に対して随分と紳士的な対応だし、それは少なくともオーク氏の方には護衛騎士さんを傷つける意図は無かったということを意味している。

「私は落ち着いて話をしたかっただけなのですが、今度は殺せ殺せと話にならない有り様でして」

あー……なんとなく話が見えてきた。

この護衛騎士さん、ちょっと騎士らしさについておとぎ話じみた極端な価値観を持っているみたい。

つまり、主人には愚直なまでに忠実で、敵には容赦なく、敗北は自らの死をもって贖罪となす――子供向け物語に出てくる『高潔な騎士様』を。

見る限りはその……それなりのお歳だと思うのだけど……うん。えーっと……思春期病? 子供の頃の心を忘れない純真な騎士様?

「……頭の痛い話だな」

アイカさんの言葉に同情の色が混じる。

「武士団の中にも一定の割合で似たような輩がおったが、人族でもあまり大差ないのだな」

どうやら人の話を聞かない拗らせ系の人は、種族を問わず一定するみたいです。世界共通不治の病。

「ともかく私としましては、意味もなく他種族の方と争う意図はないのです。襲われた点についても、なにか誤解があったのでしょうから、まずは対話から始めたいのです」

さっきから思ってたけど、わたしが知っているオーク族といえば山賊か蛮族みたいな言動(犯罪行為はしないけど)を取る人ばかりだったから、このオーク氏がすごく新鮮に見える。

「というわけだが、お主になにか言い分はあるか?」

先程から静かになっている護衛騎士さんの方に視線を向けるアイカさん。

「この者が嘘をついているようには見えぬが、お主の言い分も聞かぬのは不公平であるからな」

「敗者に語る資格はない」

アイカさんの言葉に、ふんとばかりに顔を背ける護衛騎士さん。

「何を言っても言い訳にしかならないし、そんな恥の上塗りなどゴメンだ」

でもその態度、実際のところは自分の勘違いを事実上認めているようなものだと思うなぁ。

「そういうのは、もういいですから」

若干キレ気味なレティシアさん。

「私達が知りたいのは、事実関係だけです。貴女の騎士観に横槍を挟むつもりはありませんけど、取り敢えず後回しにしてください」

「え、いや。その」

まくしたてるレティシアさんの迫力に押されたのか、護衛騎士さんが上半身を逸らす。

「そもそもいつまで地面に座っているのです? 状況が状況ですから非礼とまでは言いませんが、みっともないと思いませんか?」

一方のレティシアさんは腕組みをし、強い口調で護衛騎士さんを立ち上がらせながら、言葉を続ける。

「そしてこの……えっと、オーク殿」

「ゼムキャッセルド、ゼムキャッセルド・ジェンナーナームと申します。お嬢さん」

相変わらず紳士全開のオーク氏、ゼムキャッセルドさん。うん、オークの人ってややこしい発音の名前が多いけど、やっぱり舌噛みそう。というか絶対に噛む。もしくは名前を間違えて大恥をかくか。

「そう、このゼムキャッセルドさんの仰ることが正しければ、貴女はこの方に奇声を発しながら突然襲いかかったということですけど」

しかし流石はレティシアさん。あの名前をつっかかることもなくさらりと発音するとは。できる賢者は、なにごともソツがないですね。

「奇声って……」

「意味が通じない台詞など奇声でしかありません。ともかく、ゼムキャッセルドさんの話に異論はありませんか?」

抗議の声を上げかけた護衛騎士さんだったけど、レティシアさんの視線に圧されたのか小さな声で言葉を続けた。

「異論は挟みづらいというか、概ね正しいというか……そういう見方も、あるいはできるかなぁ……と」

「つまりゼムキャッセルドさんの言ったとおりということですね?」

ボソボソと答える護衛騎士さんの言葉を、レティシアさんがピシャリと遮る。

「辺境伯の騎士としては、些か軽率すぎる行動ではありませんか?」

「私はここしばらく頻発しているオーク騒動を収める為に――」

流石にムッとしたような表情で反論しようとする護衛騎士さんだったけど、レティシアさんはそれすらもピシャッと跳ね除ける。

「では、ゼムキャッセルドさんが貴女に襲いかかってきたのですか?」

「いや、それは……」

「オーク族全員が容疑者というわけでもないでしょうに、貴女はゼムキャッセルドさんに問答無用で襲いかかったということになるのですけど、それが意味することがわかりませんか?」

なかなかに容赦ないレティシアさん。そして押されっぱなしな護衛騎士さん。

「王国の騎士である貴女が問題を起こせば、最悪『ザラニド』との国家間問題に発展する可能性もあるのですよ?」

「……くっ」

ふむ。レティシアさんって、結構えげつないなぁ。

『ザラニド』の基本方針は徹底した鎖国で、いかなる理由があっても人族に干渉しようとはしない。『ザラニド』から出たオークは、全て自己責任として扱われる。

極端な話ここで護衛騎士さんがゼムキャッセルド氏を殺害した(実力的には絶対無理だというのはさておき)としても、『ザラニド』は何の反応も示さない可能性が高い。

つまりレティシアさんが言う『国家間問題』なんてブラフでしかない。もっとも可能性が絶対にゼロであるとは言い切れないから、嘘をついてるとも言えないけれど。

(ようするにアピールのネタにされちゃったワケよね)

異種族だからって偏見の目はありません。お話はきちんと聞きますよ。ということをアピールするため。同族である護衛騎士さんに敢えて強い態度を取ることで、偏見や思い込みで対応したりはしないと。

ダシにされた護衛騎士さんには悪いけど、現状では一番情報を持っていると思われるオーク氏の歓心を買う方が重要だし。

もっとも、護衛騎士さんも落ち着いて考えればそのことに気付けた筈なのだけど、状況と何よりレティシアさんの口調に押されて頭が回らず言われっぱなしになっているのは自業自得と言うか。

「さて、ここでまず最初にやるべきことはわかりますね?」

「ハイ……その、すみません」

思わずレティシアさんに頭を下げちゃう護衛騎士さん。しかし相手が悪い。

「謝罪する相手が違いますし、心がこもってませんよ」

「あーっと……ゼムキャッセルド殿。私の短慮でご迷惑をお掛けしました。誠に申し訳ない」

レティシアさんの指摘を受け慌ててゼムキャッセルド氏の方へと向き直り、改めて謝罪を口にする。

「謝罪を受け入れましょう、お嬢さん」

その謝罪に対して、ゼムキャッセルド氏は鷹揚に頷く。

「先にも言ったとおり私としてはまずお話をしたいだけで、ことを大事にしたいとは思いま――」

「おーい!」

ゼムキャッセルド氏の言葉が終わるよりも早く、不意に聞いたことのある声がわたし達の耳に届く。

「ゼム! いきなりすっ飛んで行くのはやめてくれ。オレの脚力では追いつかな――」

誰かがこちらに近づいてきつつある。こんな至近距離まで気づけなかったとは不覚!

いやいやそれより、聞き覚えがあるなんてレベルじゃなくて、この声は。

ガサガサと茂みを掻き分けながらこちらへとやってくる大柄の男性。その人物をわたしはよく知っている。

「なんで、お前らがこんなところにいるんだ?」

心底驚いたような表情を浮かべているけど、でもそれはこちらも同じ。

「え? それはこっちのセリフなんですけど……」

ギルドで行方不明になったと聞かされていたブラニット氏が、なんでこの場所に?

「取り敢えず、一旦整理しましょう」」

更に人物が増えたことを受けて、ゼムキャッセルド氏が提案する。

「まずは自己紹介からどうでしょうか? 皆様方は顔見知りが大半のようですが、私から見ると、殆どの人が初見ですし」

確かにおっしゃるとおり。状況が状況だったのでやむを得ないけど、本来はもっと早くやっておくべきだったと思う。

「それもそうだな。まずは余から名乗ろう」

ゼムキャッセルド氏の言葉に、まずはアイカさんが反応する。

「アイカ・マシキ・クージョーだ。よろしく頼むぞ!」

「レティシア・レレイ・アティシアと申します」

どこか偉そうなアイカさんに対し、こちらは優雅に一礼するレティシアさん。こういうところも性格の違いが出てて面白い。

「クリスティアナ・フォールティア・ユーストース」

それまで退屈そうに展開を眺めていたクリスさんもぶっきらぼうに口を開く。

「面倒だからクリスでいいよ」

「えっと、エリザ・シャティア、です」

っと、わたしも自己紹介しとかないと。うむ。仕方ないとはいえ、前三人に比べると随分キャラが薄い気がして悲しい。

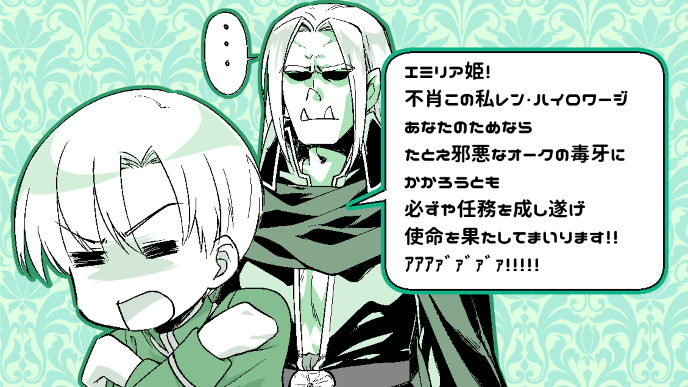

「……レン・ハイロワージ二等騎士」

一瞬名乗るべきか迷うような表情を見せたあと、護衛騎士さんも言葉を続ける。

「辺境伯のご長女、エミリア姫様に仕える護衛騎士だ」

「先程も名乗りましたが改めて。ゼムキャッセルド・ジェンナーナームです。長い名前ですからゼムとでも呼んで貰えれば」

最後にゼムキャッセルド氏――ゼム氏が自己紹介。

「ご覧の通りオーク族の、まぁ、戦士のような物です」

「あ? オレも名乗る流れか? 面倒臭えなぁ……ギルド・ガードのブラニットだ」

あぁ、うん。ブラニット氏なら絶対にそう言うって思ってました。だけど、ほら。探索者としてはほとんど活動してなくてギルドにも縁遠いクリスさんはブラニッド氏のことは知らなさそうだし。

「ふむ……」

一通り自己紹介が済んでから、ゼム氏がアイカさんとクリスさんに視線を向けつつ言葉を続ける。

「そちらのお嬢さんは魔王殿とお見受けするが、人族の勇者と組んでいるとは、また面白い組み合わせですね」

「元魔王だ」

すかさず入る訂正。アイカさん、本当にこれだけは絶対に譲らない。こまめに訂正をいれてくる。

というか、背後でブラニット氏が「オレは何も聞いてない……聞いていないぞ。面倒事は絶対にごめんだ」とかブツブツ呟いてるのが気になるんですけど……。

まぁ……人族と魔族の戦争はとっくに終わってるので、魔王がいてもそれほど問題に──いや、問題だけど、とりあえず内々にしておけば大袈裟な話にはならない筈。

本人も『元』と言ってるからには一般人みたいなものだし、アイカさんもギルド貢献でそれなりに信用は積み重ねてるし。多分、きっと。

だから、その……ブラニット氏。強く生きて?

「今の余は流れの剣士に過ぎぬ。前職で呼ばれるのはあまり好まぬ故、そこはわきまえておいて欲しいものだな……というか、クリスが勇者だということも含めて、見ただけでよくわかるものだ」

「なるほど、心得ておきましょう……それと仕事柄、目には少々自信がありますので」

「まぁ、よい」

明らかに納得していないアイカさんの表情。だけど、森に囲まれた広場の真ん中というのは、長話をするロケーションにはあまり向いていない。

「ここで込み入った話をしても仕方あるまい」

「それもそうですね」

アイカさんの言葉にゼムさんが頷く。

「ここからしばらく行ったところに、私達が寝泊まりしているキャンプがあります。取り敢えず、そちらで一息つかれては?」

「折角であるから、その言葉に甘えようではないか」

ゼムさんの提案に、アイカさんは鷹揚に頷いた。

なにはともあれ、一息つけそう。

* * *

一時間ほどの距離を歩いて着いたのは、木と木の間を上手く利用して立てられた掘っ立――木造の小屋だった。

広くはないとはいえ、それなりの大きさのテーブルが設置してあり、椅子の代わりに丸太が横置きにされている。

室内には簡素ながらも石造りの暖炉もあり灯りとコンロを兼ねていた。煙突なんていう小洒落た物は無いけど、矢切りの部分に穴が開けてあり、上った煙がそこから出てゆくように工夫されていた。

冬だと冷気が心配だけど、今の季節ならそこまで気温が下がることはないから問題はないのだろう。

残念ながらベッドらしきものはなく、奥に寝袋が転がっている。それでも野外で寝泊まりするよりは遥かにマシ。

なお水に関しては近くに湧き水があり、それを煮沸して使っているとのこと。

「案外整っておるではないか。てっきり焚き火を中心に、粗末なテントでも置いているではないかと思っておったぞ」

「短期間で用事が済むならそれでも良かったのですけどね」

アイカさんの言葉に、ゼム氏が苦笑いで答える。

「どうにも予想以上に手間取っていまして、これは流石に住居について考えざるを得ませんでした。幸いにしてブラニット氏と知り合うことができましたので、人手はなんとかなりました」

「畜生。まさか大工の真似事をやる羽目になるとは思わなかったぜ」

ゼム氏の後ろでぼやいているブラニット氏。作っている最中は、さぞかし「面倒くさい」を連呼していただろなぁ。

「それよりもだ、お主」

「あん? オレか?」

ぼやくブラニット氏にアイカさんがジト目を向ける。

「こんなとこで一体なにをしておるのだ?」

「あー、情けないことにドジを踏んじまってな」

アイカさんの言葉に、ブラニット氏は

「うっかり傷を負ったとこを、ゼムに助けられたもんで、今は協力している」

「そのへんの事情は別にどうでも良いが……あの変態が柄にもなく心配しておったぞ。無事でおるなら、連絡の一つもいれてはどうだ?」

「あー、うん」

アイカさんの言葉に頬を掻くブラニット氏。

「それについては悪いと思っているんだが、こっちにも事情というモンがあってな……」

「事情というがな、一度拠点まで戻って一報を入れるだけだろうが」

どこか呆れたようなアイカさんの声。

確かに。いくら事情があるにせよ、まったく連絡を入れないというのは不義理だとは思う……けど、う~ん。

ブラニット氏がそう言った点で抜かることがあるとは思えない。というか、その程度のことができなくて、ギルド・ガードなんていう重責を果たせるワケがないと思うんだけど。

「まぁ、それができれば問題無かったんだが」

そんなわたしの疑問に、ブラニット氏の言葉が正解を告げる。

「できないんだわ、それ」

「はぁ?」

アイカさんが顔中にクエスチョンマークを浮かべながら首をかしげる。

あー! もー! 可愛いな!! こういう可愛さを時々見せてくるのは、正直ずるいと思います!!!

「お前らさんはまだ気づいてないのかもしれんが……」

そんなわたしの様子に構うことなく言葉を続けるブラニット氏。

「そもそもの話だが、この鬱蒼とした森。つい一週間ほど前までこの辺一帯が平地だったと聞いて、信じられるか?」

突然何を言い出すんだ、この人は? というのが正直な感想。

いやだって、この周囲を暗くするほど生い茂った木や草が、短時間で育ったものであるはずがない。苔むし方といい、間違いなく数十年単位で成長してきたもの。

仮になんらか魔力の関わった特別な植物だったとしても、一週間は短すぎる。木々だけならともかく幹に生える苔や地面の雑草まで一緒に成長させる意味はない。

嘘を言っているようには見えないけど、冗談にしてもちょっとセンスが無いというか

「……お主、熱でもあるのなら早く申すが良い」

案の定、どこか気の毒な人を見るような目になりつつ、アイカさんがブラニット氏に優しく話しかける。

「荷物の中に、効果の高い熱冷ましがあるから安心するが良いぞ。何日もこんな場所におったのでは、身体はもとより肉体にも疲労が貯まるのは仕方あるまい」

「うん、まぁ、そういう反応になるよな!」

どこかヤケクソ気味にブラニット氏がため息を漏らす。

「残念ながら、オレは正常だ。自分でも未だ完全に飲み込めてねぇから、言いたいことはわかるけどよ」

そう言いつつも、自分でも納得いってないとばかりに頭を掻きむしっている。

「だが事実は事実として認めるしかねぇ。オレが最初にこの場所に付いた時は、間違いなくここは平原だった。周囲こそ木に囲まれていたが、ちょっとした街でも入りそうな広さのある平原だったんだよ」

「そうは言ってもだな、お主」

どこかかわいそうな人を見るような目つきになるアイカさん。

「実際問題として、これだけの森がポンと出来上がるワケがなかろう? 場所そのものが何かと入れ替わったとでも言うならまだしも」

どう考えてもアイカさんの方が正論。大規模魔法を使えばあるいは可能性があるかも知れないけど、逆にそこまでする意味がわからない。

「ブラニットが言っていることは、大げさでもなんでもなく事実です。そしてアイカ殿、貴女はなかなか良い勘の持ち主のようだ」

ブラニット氏に助け舟をだすゼム氏。

「この場所は、我々が知っている理屈が通じる場所ではありません。レティシア殿なら薄々でも感づいておられるのでは?」

「……この森に入ってから、私の魔法が謎の現象によって著しく阻害されています」

ゼム氏の言葉に、レティシアさんが憂鬱そうに答える。

「少なくともここら一帯は、私の知る理屈とは別の仕組みで動いてると考えざるを得ないでしょう」

「そうです。それだけでも説明し難いものですが、もう一つ信じがたい事実があります」

レティシアさんの言葉にゼム氏が軽く頷く。

「この森の木や植物には、いかなる手段を用いても危害を加える事ができない――正確には切り倒しても刈り取っても、数時間後には元の姿に復元してしまうという事実です」

「……つまり、その辺の木を切り倒しても、数時間後にはまた生えてくると?」

「正確には何事もなかったかのように復活します。木を切り倒した場合、そこで新しい木が成長するのではなく、木そのものが瞬間的に現れるのです」

「………」

「ちなみに木の実を採取した場合も数時間すればまたそこに木の実が現れます。元の物とまったく同じ状態で」

お陰様で食料と燃料には困りませんがね。とゼム氏。

「もはや怪奇現象の域だな、それは」

黙り込んだレティシアさんの代わりに、今度はアイカさんが口を開く。

「不可解にもほどがある」

「切り倒して手に入れた木や実はそのまま手元に残っているので、例えば時間が巻き戻るといった類の現象でないことは確かですが」

魔法が妨害されるだけなら、消費魔力に目を瞑れば結界でも同じことができる。たけど切り倒した木が瞬間的に復活するなんて、結界でなんとかできるレベルの話じゃない。

それはもう、いわゆる『神の奇跡』の領域だと思うんですけど。

「難しい話は、よくわからないのだが……」

それまで無言だったレンさんが、恐る恐るといった様子で口を開く。

「つまり、この森は異世界にでもなっていると?」

「そうですね。今の状況を端的に説明するには、それの言葉が一番相応しいかと」

レンさんの言葉にゼム氏が頷く。

「私とブラニット氏は協力してこの森の外周を探しました」

「それで? その外周には壁でも立っていたのか?」

からかうようにアイカさんが口を挟む。

「それとも切り立った崖にでもなっておったか?」

「いいや」

アイカさんの言葉に、ブラニット氏が短く答える。

「なーんにも無かった」

「……どういうことだ?」

「外周──端っこそのものが存在しないんだよ。この森は」

え? どういうこと?

「例えばオレが東に、ゼムが西に真っ直ぐ進んだとする。三日も歩けばあら不思議。お互い前方から出っくわすという寸法だ」

それはつまり、この一帯がループ構造になっていて、同じところをぐるぐる回らされるってこと?

「それは……確かに摩訶不思議な話よの」

「もちろん何らかの方法でオレ達の方向感覚を狂わせているのかも知らんが、生憎ここらの木は目印を彫り込んでも消えてしまうし、地面に何か残しておいても消えちまう」

お手上げだといわんばかりに両肩をすくめてみせるブラニット氏。

「この場所では、探知・捜索・標識系の魔法はほぼ無力化されてしまうか、著しく限定的な効果しか発揮しない。魔法であれ、物理であれ位置を正確に把握する方法はねえ」

「つまり、確実な検証の方法は無いと」

これはいわゆる八方塞がりという奴なのでは?

魔法もだめ、スキルもだめ、その上原始的な手段ですらアテにできないなんて、これはもう完全に遭難したと言えるんじゃないかな。

「その反面、戦闘用魔法や回復系魔法は若干効率が落ちるものの、一応通常通りに使うことができるというのがまた……まるで闘技場か、はたまた武術大会のリングの上にでもいるのかという気になりますね」

こちらも打つ手なしという雰囲気のゼム氏。

「話はわかった」

アイカさんがため息を漏らす。

「恐ろしく納得のゆかぬ話であるが、余らはそうと気付かないうちに異世界じみた場所に迷い込んでしまったということだな。そして現状脱出する手段もアテもないと」

「そうです」

アイカさんの言葉にゼム氏が頷く。

「私達はこの正体不明の森の中に囚われており、その根源をどうにかしない限り元の場所には戻れないということです」

「……まぁ、良い。結論の出ぬことをいつまでも議論したところで時間の無駄というものであろう」

そこまで言ってから、アイカさんは今度はレンさんの方に視線を向けた。

「多分、恐らく、現状では全く役に立たぬとは思うが、お主の事情も一応聞いておこう……お主、なぜこんな場所にやって来たのだ?」

護衛騎士ってのは、偉い人のボディガードがお仕事。それをほっぽりだして大丈夫なのかな?

「それは、もちろん」

しかしレンさんは胸を張って自信満々に答える。

「オークの問題なら、『ザラニド』に近づけば何かわかると思ったからに決まっている。エミリア様のお悩みを解決するのも護衛騎士の役目だからな」

「うむ。見事なまでに何も考えおらぬな!」

いっそ褒めたくなるぐらい単純な答えに、アイカさんも毒気を完全に抜かれてしまっていた。

騎士さんって全般的に脳筋思考な人が多いのは知っていただけど、なんというか、うわぁ……。

個人としてはそれほど悪い人じゃないんだろうとは思うけど、ここまで考えなしな人を騎士なんかにして大丈夫なんだろうか? ちょっとだけ騎士隊の未来が心配になってくる。

「そんな単純な問題であるなら、とっくに解決しているであろうに」

「それが案外、馬鹿にならないかもしれません」

しかしゼム氏の反応は違った。

「そもそも私がここに居るのは、この周辺でオークの民が失踪する事件が多発しており、それを調査するために派遣された軍士達が音信不通となったのが原因ですので」

「それは、また……なんとも穏やかならぬ話だな」

あれあれ? なんだか話が大事になってきてなくない? 軍士ってつまりオークの正規兵。それが音信不通になるってのは、只事じゃない。

「しかし、余らは数日歩いてまともな魔獣一つ遭遇することはなかったぞ? 言葉は変であるが、ここいらは他の場所よりよほど安全であろう」

「不可解なことですが、この森は日中適当な場所に前触れもなく魔獣や魔物が出現し、日没になると脈絡も無く死骸と一緒に消えてゆくのです」

ゼム氏の言葉に疲労感が滲む。

「どこから現れて、どこへ消えて行くのか。だいぶ調べたのですが全く手掛かりはありません……そして、忌々しいことに」

ずっと紳士的態度を示していたゼム氏の目に一瞬憎悪の光が浮かんだのを、わたしは見逃さなかった。

「その中に、オークに類似した者が幾人も含まれるのです」

「オークに類似、だ?」

アイカさんも頭が痛そうに顔を顰めている。

「うむ。余の聞き取りが悪かったのかも知れぬが、もう一度言ってもらえるか?」

「オークに似た、おぞましい何かです」

アイカさんの問いに、今度ははっきりと憎々しげな口調で答えた。

「見た目こそオーク族ではありますが、問いかけてもまともに口も開かず、しかもただ闇雲に暴れまくるだけ。なにより、ガラス玉のような胡乱な目。アレはオークの姿をした何かだ!」

抑え込んでもなお溢れる激情のオーラが凄い。それはともかく、イケメンさんって怒っているのさえ、なんというか絵になるナァ。

あれ? でも、偽物のオークっていうか、普通とは違うオークを、わたしはどこかで見たような……あ!

「偽物のオーク……『マキナ・オーク』……」

以前目撃した物を思い出しポツリと漏れたわたしの言葉に、ゼムさんがピクリと反応する。

「なにか思い当たる節が?」

「あ、えーっと!」

凄い食い気味にこちらへと近づいてくるゼム氏に、思わずわたしは仰け反ってしまう。

あの、そんなに期待されても困るんですけど! わたしもアレがなんだったのかはわかっていないので!

「その、以前に探索した遺跡でオークの――」

「お~っとぉ!」

突如としてわたしの言葉を遮り、響き渡る場違いな声。

「ちょっと人数増えたと思ったけど、まさかキミ達だったとはね……予想外の展開っても面白いけど、ネタバレにはまだちょっと早いんだよなぁ」

姿は見えぬまま続く声。それは十代前半の少年ぐらいに聞こえる。

「何奴!」

アイカさんが刀を抜くと同時に叫ぶ。だけど声の主は姿を現さない。

「僕が何者かだなんて、今はどうでも良いことさ。どうせわかる事だからね!」

アイカさんに続いて全員が武器を抜いて周囲を見回すけど、やはり姿は見えない。

「というわけで、準備が整うまで一旦解散してもらっちゃおう!」

そんな呑気な声と同時に周囲の空間に複数の『亀裂』が走り、そしてまるでガラスのようにパリンと割れる。その後には漆黒の闇が広がっており、抵抗する暇もあればこそ瞬く間にわたし達を飲み込んでゆく。

「エリザ!」

暗転する視界の中、アイカさんの声が聞こえた気がした。

0

あなたにおすすめの小説

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。

みこみこP

ファンタジー

高校2年の夏。

高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。

地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。

しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

真祖竜に転生したけど、怠け者の世界最強種とか性に合わないんで、人間のふりして旅に出ます

難波一

ファンタジー

"『第18回ファンタジー小説大賞【奨励賞】受賞!』"

ブラック企業勤めのサラリーマン、橘隆也(たちばな・りゅうや)、28歳。

社畜生活に疲れ果て、ある日ついに階段から足を滑らせてあっさりゲームオーバー……

……と思いきや、目覚めたらなんと、伝説の存在・“真祖竜”として異世界に転生していた!?

ところがその竜社会、価値観がヤバすぎた。

「努力は未熟の証、夢は竜の尊厳を損なう」

「強者たるもの怠惰であれ」がスローガンの“七大怠惰戒律”を掲げる、まさかのぐうたら最強種族!

「何それ意味わかんない。強く生まれたからこそ、努力してもっと強くなるのが楽しいんじゃん。」

かくして、生まれながらにして世界最強クラスのポテンシャルを持つ幼竜・アルドラクスは、

竜社会の常識をぶっちぎりで踏み倒し、独学で魔法と技術を学び、人間の姿へと変身。

「世界を見たい。自分の力がどこまで通じるか、試してみたい——」

人間のふりをして旅に出た彼は、貴族の令嬢や竜の少女、巨大な犬といった仲間たちと出会い、

やがて“魔王”と呼ばれる世界級の脅威や、世界の秘密に巻き込まれていくことになる。

——これは、“怠惰が美徳”な最強種族に生まれてしまった元社畜が、

「自分らしく、全力で生きる」ことを選んだ物語。

世界を知り、仲間と出会い、規格外の強さで冒険と成長を繰り広げる、

最強幼竜の“成り上がり×異端×ほのぼの冒険ファンタジー”開幕!

※小説家になろう様にも掲載しています。

セクスカリバーをヌキました!

桂

ファンタジー

とある世界の森の奥地に真の勇者だけに抜けると言い伝えられている聖剣「セクスカリバー」が岩に刺さって存在していた。

国一番の剣士の少女ステラはセクスカリバーを抜くことに成功するが、セクスカリバーはステラの膣を鞘代わりにして収まってしまう。

ステラはセクスカリバーを抜けないまま武闘会に出場して……

狙って追放された創聖魔法使いは異世界を謳歌する

マーラッシュ

ファンタジー

旧題:狙って勇者パーティーから追放される~異世界転生前の記憶が戻ったのにこのままいいように使われてたまるか!

【第15回ファンタジー小説大賞の爽快バトル賞を受賞しました】

ここは異世界エールドラド。その中の国家の1つ⋯⋯グランドダイン帝国の首都シュバルツバイン。

主人公リックはグランドダイン帝国子爵家の次男であり、回復、支援を主とする補助魔法の使い手で勇者パーティーの一員だった。

そんな中グランドダイン帝国の第二皇子で勇者のハインツに公衆の面前で宣言される。

「リック⋯⋯お前は勇者パーティーから追放する」

その言葉にリックは絶望し地面に膝を着く。

「もう2度と俺達の前に現れるな」

そう言って勇者パーティーはリックの前から去っていった。

それを見ていた周囲の人達もリックに声をかけるわけでもなく、1人2人と消えていく。

そしてこの場に誰もいなくなった時リックは⋯⋯笑っていた。

「記憶が戻った今、あんなワガママ皇子には従っていられない。俺はこれからこの異世界を謳歌するぞ」

そう⋯⋯リックは以前生きていた前世の記憶があり、女神の力で異世界転生した者だった。

これは狙って勇者パーティーから追放され、前世の記憶と女神から貰った力を使って無双するリックのドタバタハーレム物語である。

*他サイトにも掲載しています。

勇者パーティーを追放されたので、張り切ってスローライフをしたら魔王に世界が滅ぼされてました

まりあんぬさま

ファンタジー

かつて、世界を救う希望と称えられた“勇者パーティー”。

その中で地味に、黙々と補助・回復・結界を張り続けていたおっさん――バニッシュ=クラウゼン(38歳)は、ある日、突然追放を言い渡された。

理由は「お荷物」「地味すぎる」「若返くないから」。

……笑えない。

人付き合いに疲れ果てたバニッシュは、「もう人とは関わらん」と北西の“魔の森”に引きこもり、誰も入って来られない結界を張って一人スローライフを開始……したはずだった。

だがその結界、なぜか“迷える者”だけは入れてしまう仕様だった!?

気づけば――

記憶喪失の魔王の娘

迫害された獣人一家

古代魔法を使うエルフの美少女

天然ドジな女神

理想を追いすぎて仲間を失った情熱ドワーフ

などなど、“迷える者たち”がどんどん集まってくる異種族スローライフ村が爆誕!

ところが世界では、バニッシュの支援を失った勇者たちがボロボロに……

魔王軍の侵攻は止まらず、世界滅亡のカウントダウンが始まっていた。

「もう面倒ごとはごめんだ。でも、目の前の誰かを見捨てるのも――もっとごめんだ」

これは、追放された“地味なおっさん”が、

異種族たちとスローライフしながら、

世界を救ってしまう(予定)のお話である。

『スローライフどこ行った?!』追放された最強凡人は望まぬハーレムに困惑する?!

たらふくごん

ファンタジー

最強の凡人――追放され、転生した蘇我頼人。

新たな世界で、彼は『ライト・ガルデス』として再び生を受ける。

※※※※※

1億年の試練。

そして、神をもしのぐ力。

それでも俺の望みは――ただのスローライフだった。

すべての試練を終え、創世神にすら認められた俺。

だが、もはや生きることに飽きていた。

『違う選択肢もあるぞ?』

創世神の言葉に乗り気でなかった俺は、

その“策略”にまんまと引っかかる。

――『神しか飲めぬ最高級のお茶』。

確かに神は嘘をついていない。

けれど、あの流れは勘違いするだろうがっ!!

そして俺は、あまりにも非道な仕打ちの末、

神の娘ティアリーナが治める世界へと“追放転生”させられた。

記憶を失い、『ライト・ガルデス』として迎えた新しい日々。

それは、久しく感じたことのない“安心”と“愛”に満ちていた。

だが――5歳の洗礼の儀式を境に、運命は動き出す。

くどいようだが、俺の望みはスローライフ。

……のはずだったのに。

呪いのような“女難の相”が炸裂し、

気づけば婚約者たちに囲まれる毎日。

どうしてこうなった!?

異世界ビルメン~清掃スキルで召喚された俺、役立たずと蔑まれ投獄されたが、実は光の女神の使徒でした~

松永 恭

ファンタジー

三十三歳のビルメン、白石恭真(しらいし きょうま)。

異世界に召喚されたが、与えられたスキルは「清掃」。

「役立たず」と蔑まれ、牢獄に放り込まれる。

だがモップひと振りで汚れも瘴気も消す“浄化スキル”は規格外。

牢獄を光で満たした結果、強制釈放されることに。

やがて彼は知らされる。

その力は偶然ではなく、光の女神に選ばれし“使徒”の証だと――。

金髪エルフやクセ者たちと繰り広げる、

戦闘より掃除が多い異世界ライフ。

──これは、汚れと戦いながら世界を救う、

笑えて、ときにシリアスなおじさん清掃員の奮闘記である。

リーマンショックで社会の底辺に落ちたオレが、国王に転生した異世界で、経済の知識を活かして富国強兵する、冒険コメディ

のらねこま(駒田 朗)

ファンタジー

リーマンショックで会社が倒産し、コンビニのバイトでなんとか今まで生きながらえてきた俺。いつものように眠りについた俺が目覚めた場所は異世界だった。俺は中世時代の若き国王アルフレッドとして目が覚めたのだ。ここは斜陽国家のアルカナ王国。産業は衰退し、国家財政は火の車。国外では敵対国家による侵略の危機にさらされ、国内では政権転覆を企む貴族から命を狙われる。

目覚めてすぐに俺の目の前に現れたのは、金髪美少女の妹姫キャサリン。天使のような姿に反して、実はとんでもなく騒がしいS属性の妹だった。やがて脳筋女戦士のレイラ、エルフ、すけべなドワーフも登場。そんな連中とバカ騒ぎしつつも、俺は魔法を習得し、内政を立て直し、徐々に無双国家への道を突き進むのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる