24 / 34

第二十四話

しおりを挟む

剣術道場から破門され、ハーラ・グーロに突き刺され、さし当たって寄家の無い身となったルークは、三日ほど苦しんだ後、何処とも知れない一室で眼を覚ました。

木蓋の外れた窓から金糸のような陽光が差し込み、部屋の中は埃っぽい。彼の寝ている牀も所々欠けており、かなり年季を経ている様子。彼の腹には包帯が巻かれ、丁重な治療が為された後がある。

ルークが知らない天井に戸惑っていると、木戸の蝶番が軋みを上げて開いた。

「ルーク、起きたんだね。瘡は大丈夫? 」

「あ、ルイーゼ。痛たた…」

ルークは起き上がろうとしたが、脾腹の瘡が痛み、思わず声を上げる。ルイーゼは駆け寄って、その病態を労りつつ、彼をまた寝かせた。

ルークは、ルイーゼに此処は何処かと尋ねた。彼女は、誇らしげに、

「此処はハイルブルクの下町だよ。孤児が自分達で生活しているんだ。あたしは親がいるけど、殆どこの下町で皆の面倒を見てるんだ。ルークを助けたのも、あたし達だよ」

「そうなんだ、有難う。…そうだ、ナタリーはっ。ナタリーは一緒じゃないの? 」

「ナタリー? ああ、あの夜、一緒にいた女の子ね。衛兵に捕まったよ」

ルイーゼの言葉に、ルークは須臾にして、痛みをこらえて起き上がり、こうしちゃいられない、と部屋から出ようとした。しかし悲しきかな、瘡の激痛に身体は崩れ落ち、剣を持つことすらままならない。

ルイーゼは、慌てて近付いて彼を助け起こし、

「駄目だよ、そんな身体で。まだ瘡も完全には塞がって無いんだから。ほら大怪我なんだよ」

「で、でも…ナタリーが」

「それなら、あたしが詰所に掛け合ってあげる。今はちゃんと瘡を治さないと」

ルークは、是非も無く部屋に軟禁され、そのまま十数日、ルイーゼの言葉を信じ、また瘡の養生をして過ごした。

ルイーゼは、彼を一室に擒として、来る日も来る日も見舞いに顔を出していたが、ナタリーの事は会話の端にも出さない。ルークが話題に出しても、すぐにはぐらかされていた。

ルークにはそれが無性に悩ましく、昼も夜も何処か上の空、ともすれば窓の外を見上げ、涙など浮かべている。

ある日、ルイーゼが部屋にやって来て、常と同じく初春の太陽のような笑顔で曰く、

「ルーク、さっき衛兵詰所から良い知らせがあったよ。ナタリーさんは近いうちに放免してくれるって」

「そうなんだ、良かった…。でもルイーゼ、君は一体」

と、ルークが言い掛けるのを掻き消すように、下町の童子が慌ただしく、ルイーゼを呼びにやって来たので、彼女は蒼惶と部屋から出て行ってしまった。

少し経つと、ルークは外からの騒ぎ声を耳にした。身を乗り出して見れば、背が高く薄金色の長髪を戴く男がいた。その男こそ、先にルークを剣術道場から放逐した師範のどら息子、マルコであった。

マルコは、十人ばかりの供を引き連れ、周りの露店を蹴飛ばし孤児達を投げ飛ばし、我が物顔で闊歩する。そこへ、ルイーゼが現れ、

「あんた達っ。毎日毎日しつこいよっ。此処は渡さないって言ってるでしょっ」

「ふん、ルイーゼ、前にも言ったが此処は俺達のシマなんだ。誰に断って寝泊まりして商売なんてしてやがる」

「後からやって来たのは、あんた達でしょっ。それに此処を追い出されたら、皆はどうやって暮らしていくのっ」

マルコは、ふん、と鼻を鳴らしてルイーゼに詰め寄った。彼女の頭は、彼の前に立つと丁度その胸板辺りの高さである。

ルイーゼは、歯噛みしてマルコを睨み付けるが、彼は彼女の頬に鉄拳を見舞い、倒れた身体を踏みつけ、

「お前らが野垂れ死のうがどうしようが知った事じゃねえよ。とにかくここら一帯は、このマルコ様の物なんだよ。そうだな、お前が俺の物になるんだったら考えてやらなくも無いぞ」

「退いてよっ」

ルイーゼは、必死でもがくが自分よりも十近くも歳上、しかも男のマルコに太刀打ちするべくも無い。しかも今日の彼と腰巾着共は、だいぶ酩酊しているらしい。

常ならば、地上げ屋の真似事をして去って行くのみなのだが、今日の不良共は、朱泥のような顔で周りにいる孤児達を殴ったり、面白半分で剣を抜いて追い回したりしていた。頭目であるマルコは、舌なめずりするような面持ちで、足下にいるルイーゼを見つめ、手籠めにしようと襲い掛かった。

彼女も必死で抵抗するが、マルコの手下二人に手脚を押さえられ、衣服を裂かれてあわや腰の肌着まで、という所で彼女の手脚を押さえていた男二人が、血煙を上げて斃れた。

「辞めろっ。男が何人も寄って集って、酷いじゃないかっ」

「何だてめえはっ。引っ込んでろっ。あ、お前はっ」

マルコは、思わぬ所で追い出した筈のルークに出会い、明らかに狼狽して跳び退いた。ルークは、ルイーゼに背を向け前に立ち、剣を片手に持って、切っ先をマルコに向けた。

眉をきっとあげるルークは、美少年には違いないが、何の手練れも覚悟も、男としての信念も持たない、マルコをたじろがせるには充分であった。のみならず、マルコの手下の腰巾着共、周りで逃げ惑っていた孤児達も皆、その凜々しさに打たれて動くのを忘れていた。

マルコはやにわにはっとなり、慌てて長剣煌めかせ、じりじりと二歩三歩、ルークへ近付いたかと思うと、ええいっ、とばかりに斬り込んだ。

ルークは慌てず騒がず、風を切って振られる刃を戛と払い、蹌踉めくマルコに電光の一閃を浴びせた。次の瞬間、マルコの右腕は、血を撒き散らしながら地面に落ちていた。

マルコは、先程までの赤ら顔から一転、青ざめた顔で叫び声を上げて倒れた。周りにいる三下共も、すっかり酔いを醒まして彼を引っ担ぎ、覚えていろ、と逃げ出していった。

「ルイーゼ、大丈夫? 」

と、ルークは逃げ奔っていく者達には目もくれず、殆ど赤裸な彼女に声を掛けた。ルイーゼは彼に飛び付き、その慌てる胸の中で、怖かったよ、などと堰を切ったかの如く泣き続けていた。

ルークは、耳まで真っ赤にして取りあえず彼女を離し、自分の上着を被せて部屋まで連れて行った。

「うう…有難う…有難う…」

「良かった、怪我が無くて。じゃ、じゃあ僕は取りあえず出て行くよ」

「待ってよ…。酷い目に遭ったあたしを一人にするの? 男だったら側にいてよ…」

さめざめと泣きながら言うので、ルークも放っておくわけにはいかず、彼女の傍らに座って、その傷心を慰めるのに心を砕いた。

やがて泣き止んだルイーゼは、有難う、と落ち着いた様子で言った。ルークは、そこで始めて、

「あのマルコとはどういう関係なの? それにナタリーをどうやって許して貰ったんだよ。正直言って、君の素性が解らないんだ」

「そんなこと何でもないよ。でも、あたしの事を知って、逃げ出したりしないよね? 」

ルイーゼは、蘭瞼を鋭くルークに向けた。じっと見据えられたルークは、若干声を詰まらせたが、

「僕は君に助けられたんだ。君の秘密を知ったから逃げる、なんて事あり得ない。約束する」

と、昂然と言ってしまった。

ルイーゼは安堵の笑顔を浮かべ、自分の境遇について語り始めた。

――ルイーゼは三歳の頃、ハイルブルク下町に捨てられ、他の孤児達と支え合いながら生きてきた。

この下町というのは、元は寂れた貧民街であったのだが、いつからか孤児達が集まって、盗品を売買したり打ち捨てられた民家に住み着いたりし、一大共同体を築き上げた。

ルイーゼも、物心着いた頃には下町根性に染まり、家々に忍び込んでいる内に、今のように屋根から屋根へ飛び渡ったり、音も無く屋根裏に忍び込む等の隠密、投げ懐剣を初めとする暗殺術を身に着けた。

ルイーゼの技術に目を付けた衛兵詰所は、彼女を捕らえて密約を結んだ。ルイーゼが密偵となって、街に忍ぶ不埒な謀議の密告、時には不穏分子や都合の悪い人物の暗殺をする代わりに、衛兵達は孤児達の犯罪を目溢しする、という密約である。

彼女がその手を血に染める代わりに、下町は保護され、平和な暮らしを謳歌していたのだが、ある時から、街の無頼漢を財力で纏めるマルコが、この下町を拠点にすると言って、地上げ屋の如き嫌がらせを始めた。

下町の姐であるルイーゼは、幾度も無茶な要求を撥ね付けてきたのだが、今日は流石に彼らも業を煮やしたと見え、酒に任せて狼藉を働こうとした。

――ルイーゼが語り終わると、ルークも合点がいった様子。だが、初心な彼には、どうしてマルコが、そこまでルイーゼに執着するのかが解らなかった。

それを尋ねてみると、ルイーゼはやや嫌悪の色を浮かべたが、

「あたしはあいつにこの間、結婚を申し込まれたの。まだ十四なのにあんたみたいな酷い奴と一緒になるもんか、って殴ってやったの」

「そうなんだ…よし、僕が二度と来られないように、次来たら思い知らせてやるよ」

「本当に優しいんだね、ルーク…」

と、ルイーゼは彼に躙り寄って、自分の手を彼の手に重ねた。えっ、とルークは驚いたが、口も聞けずに自分の手の上にある柔らかい感触に、顔を火のようにしていた。

ルイーゼは、座っているルークの太股に跨がり、そのまま凭れ掛かるように擦り寄った。ルークは、緊張の余り動くことも話すことも出来ない。艶なる髪、純なる白皙、じっと彼を見つめる曇りの無い瞳――その全てが、ルイーゼの燃やす恋の炎で魅力を増している。

「ねぇルーク…。ナタリーさんが大切なのは解ってるけど、あたしの気持ちだって解るでしょ…。此処だって、居心地は悪くないでしょ…」

ルイーゼは、恋の夜叉のようになって、更にルークに顔を近付けた。最早、互いの鼻先が触れるか触れないかの距離であった。

木蓋の外れた窓から金糸のような陽光が差し込み、部屋の中は埃っぽい。彼の寝ている牀も所々欠けており、かなり年季を経ている様子。彼の腹には包帯が巻かれ、丁重な治療が為された後がある。

ルークが知らない天井に戸惑っていると、木戸の蝶番が軋みを上げて開いた。

「ルーク、起きたんだね。瘡は大丈夫? 」

「あ、ルイーゼ。痛たた…」

ルークは起き上がろうとしたが、脾腹の瘡が痛み、思わず声を上げる。ルイーゼは駆け寄って、その病態を労りつつ、彼をまた寝かせた。

ルークは、ルイーゼに此処は何処かと尋ねた。彼女は、誇らしげに、

「此処はハイルブルクの下町だよ。孤児が自分達で生活しているんだ。あたしは親がいるけど、殆どこの下町で皆の面倒を見てるんだ。ルークを助けたのも、あたし達だよ」

「そうなんだ、有難う。…そうだ、ナタリーはっ。ナタリーは一緒じゃないの? 」

「ナタリー? ああ、あの夜、一緒にいた女の子ね。衛兵に捕まったよ」

ルイーゼの言葉に、ルークは須臾にして、痛みをこらえて起き上がり、こうしちゃいられない、と部屋から出ようとした。しかし悲しきかな、瘡の激痛に身体は崩れ落ち、剣を持つことすらままならない。

ルイーゼは、慌てて近付いて彼を助け起こし、

「駄目だよ、そんな身体で。まだ瘡も完全には塞がって無いんだから。ほら大怪我なんだよ」

「で、でも…ナタリーが」

「それなら、あたしが詰所に掛け合ってあげる。今はちゃんと瘡を治さないと」

ルークは、是非も無く部屋に軟禁され、そのまま十数日、ルイーゼの言葉を信じ、また瘡の養生をして過ごした。

ルイーゼは、彼を一室に擒として、来る日も来る日も見舞いに顔を出していたが、ナタリーの事は会話の端にも出さない。ルークが話題に出しても、すぐにはぐらかされていた。

ルークにはそれが無性に悩ましく、昼も夜も何処か上の空、ともすれば窓の外を見上げ、涙など浮かべている。

ある日、ルイーゼが部屋にやって来て、常と同じく初春の太陽のような笑顔で曰く、

「ルーク、さっき衛兵詰所から良い知らせがあったよ。ナタリーさんは近いうちに放免してくれるって」

「そうなんだ、良かった…。でもルイーゼ、君は一体」

と、ルークが言い掛けるのを掻き消すように、下町の童子が慌ただしく、ルイーゼを呼びにやって来たので、彼女は蒼惶と部屋から出て行ってしまった。

少し経つと、ルークは外からの騒ぎ声を耳にした。身を乗り出して見れば、背が高く薄金色の長髪を戴く男がいた。その男こそ、先にルークを剣術道場から放逐した師範のどら息子、マルコであった。

マルコは、十人ばかりの供を引き連れ、周りの露店を蹴飛ばし孤児達を投げ飛ばし、我が物顔で闊歩する。そこへ、ルイーゼが現れ、

「あんた達っ。毎日毎日しつこいよっ。此処は渡さないって言ってるでしょっ」

「ふん、ルイーゼ、前にも言ったが此処は俺達のシマなんだ。誰に断って寝泊まりして商売なんてしてやがる」

「後からやって来たのは、あんた達でしょっ。それに此処を追い出されたら、皆はどうやって暮らしていくのっ」

マルコは、ふん、と鼻を鳴らしてルイーゼに詰め寄った。彼女の頭は、彼の前に立つと丁度その胸板辺りの高さである。

ルイーゼは、歯噛みしてマルコを睨み付けるが、彼は彼女の頬に鉄拳を見舞い、倒れた身体を踏みつけ、

「お前らが野垂れ死のうがどうしようが知った事じゃねえよ。とにかくここら一帯は、このマルコ様の物なんだよ。そうだな、お前が俺の物になるんだったら考えてやらなくも無いぞ」

「退いてよっ」

ルイーゼは、必死でもがくが自分よりも十近くも歳上、しかも男のマルコに太刀打ちするべくも無い。しかも今日の彼と腰巾着共は、だいぶ酩酊しているらしい。

常ならば、地上げ屋の真似事をして去って行くのみなのだが、今日の不良共は、朱泥のような顔で周りにいる孤児達を殴ったり、面白半分で剣を抜いて追い回したりしていた。頭目であるマルコは、舌なめずりするような面持ちで、足下にいるルイーゼを見つめ、手籠めにしようと襲い掛かった。

彼女も必死で抵抗するが、マルコの手下二人に手脚を押さえられ、衣服を裂かれてあわや腰の肌着まで、という所で彼女の手脚を押さえていた男二人が、血煙を上げて斃れた。

「辞めろっ。男が何人も寄って集って、酷いじゃないかっ」

「何だてめえはっ。引っ込んでろっ。あ、お前はっ」

マルコは、思わぬ所で追い出した筈のルークに出会い、明らかに狼狽して跳び退いた。ルークは、ルイーゼに背を向け前に立ち、剣を片手に持って、切っ先をマルコに向けた。

眉をきっとあげるルークは、美少年には違いないが、何の手練れも覚悟も、男としての信念も持たない、マルコをたじろがせるには充分であった。のみならず、マルコの手下の腰巾着共、周りで逃げ惑っていた孤児達も皆、その凜々しさに打たれて動くのを忘れていた。

マルコはやにわにはっとなり、慌てて長剣煌めかせ、じりじりと二歩三歩、ルークへ近付いたかと思うと、ええいっ、とばかりに斬り込んだ。

ルークは慌てず騒がず、風を切って振られる刃を戛と払い、蹌踉めくマルコに電光の一閃を浴びせた。次の瞬間、マルコの右腕は、血を撒き散らしながら地面に落ちていた。

マルコは、先程までの赤ら顔から一転、青ざめた顔で叫び声を上げて倒れた。周りにいる三下共も、すっかり酔いを醒まして彼を引っ担ぎ、覚えていろ、と逃げ出していった。

「ルイーゼ、大丈夫? 」

と、ルークは逃げ奔っていく者達には目もくれず、殆ど赤裸な彼女に声を掛けた。ルイーゼは彼に飛び付き、その慌てる胸の中で、怖かったよ、などと堰を切ったかの如く泣き続けていた。

ルークは、耳まで真っ赤にして取りあえず彼女を離し、自分の上着を被せて部屋まで連れて行った。

「うう…有難う…有難う…」

「良かった、怪我が無くて。じゃ、じゃあ僕は取りあえず出て行くよ」

「待ってよ…。酷い目に遭ったあたしを一人にするの? 男だったら側にいてよ…」

さめざめと泣きながら言うので、ルークも放っておくわけにはいかず、彼女の傍らに座って、その傷心を慰めるのに心を砕いた。

やがて泣き止んだルイーゼは、有難う、と落ち着いた様子で言った。ルークは、そこで始めて、

「あのマルコとはどういう関係なの? それにナタリーをどうやって許して貰ったんだよ。正直言って、君の素性が解らないんだ」

「そんなこと何でもないよ。でも、あたしの事を知って、逃げ出したりしないよね? 」

ルイーゼは、蘭瞼を鋭くルークに向けた。じっと見据えられたルークは、若干声を詰まらせたが、

「僕は君に助けられたんだ。君の秘密を知ったから逃げる、なんて事あり得ない。約束する」

と、昂然と言ってしまった。

ルイーゼは安堵の笑顔を浮かべ、自分の境遇について語り始めた。

――ルイーゼは三歳の頃、ハイルブルク下町に捨てられ、他の孤児達と支え合いながら生きてきた。

この下町というのは、元は寂れた貧民街であったのだが、いつからか孤児達が集まって、盗品を売買したり打ち捨てられた民家に住み着いたりし、一大共同体を築き上げた。

ルイーゼも、物心着いた頃には下町根性に染まり、家々に忍び込んでいる内に、今のように屋根から屋根へ飛び渡ったり、音も無く屋根裏に忍び込む等の隠密、投げ懐剣を初めとする暗殺術を身に着けた。

ルイーゼの技術に目を付けた衛兵詰所は、彼女を捕らえて密約を結んだ。ルイーゼが密偵となって、街に忍ぶ不埒な謀議の密告、時には不穏分子や都合の悪い人物の暗殺をする代わりに、衛兵達は孤児達の犯罪を目溢しする、という密約である。

彼女がその手を血に染める代わりに、下町は保護され、平和な暮らしを謳歌していたのだが、ある時から、街の無頼漢を財力で纏めるマルコが、この下町を拠点にすると言って、地上げ屋の如き嫌がらせを始めた。

下町の姐であるルイーゼは、幾度も無茶な要求を撥ね付けてきたのだが、今日は流石に彼らも業を煮やしたと見え、酒に任せて狼藉を働こうとした。

――ルイーゼが語り終わると、ルークも合点がいった様子。だが、初心な彼には、どうしてマルコが、そこまでルイーゼに執着するのかが解らなかった。

それを尋ねてみると、ルイーゼはやや嫌悪の色を浮かべたが、

「あたしはあいつにこの間、結婚を申し込まれたの。まだ十四なのにあんたみたいな酷い奴と一緒になるもんか、って殴ってやったの」

「そうなんだ…よし、僕が二度と来られないように、次来たら思い知らせてやるよ」

「本当に優しいんだね、ルーク…」

と、ルイーゼは彼に躙り寄って、自分の手を彼の手に重ねた。えっ、とルークは驚いたが、口も聞けずに自分の手の上にある柔らかい感触に、顔を火のようにしていた。

ルイーゼは、座っているルークの太股に跨がり、そのまま凭れ掛かるように擦り寄った。ルークは、緊張の余り動くことも話すことも出来ない。艶なる髪、純なる白皙、じっと彼を見つめる曇りの無い瞳――その全てが、ルイーゼの燃やす恋の炎で魅力を増している。

「ねぇルーク…。ナタリーさんが大切なのは解ってるけど、あたしの気持ちだって解るでしょ…。此処だって、居心地は悪くないでしょ…」

ルイーゼは、恋の夜叉のようになって、更にルークに顔を近付けた。最早、互いの鼻先が触れるか触れないかの距離であった。

0

あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます

菻莅❝りんり❞

ファンタジー

貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。

嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。

「居なくていいなら、出ていこう」

この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い

青の雀

恋愛

夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。

神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。

もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。

生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。

過去世と同じ轍を踏みたくない……

はじめまして、私の知らない婚約者様

有木珠乃@『ヒロ弟』コミカライズ配信中

ファンタジー

ミルドレッド・カーマイン公爵令嬢は突然、学園の食堂で話しかけられる。

見覚えのない男性。傍らには豊満な体型の女性がいる。

けれどその女性から発せられた男性の名前には、聞き覚えがあった。

ミルドレッドの婚約者であるブルーノ王子であることを。

けれどミルドレッドの反応は薄い。なぜなら彼女は……。

この世界を乙女ゲームだと知った人々による、悪役令嬢とヒロイン、魔女の入れ替え話です。

悪役令嬢を救いたかったはずなのに、どうしてこんなことに?

※他サイトにも掲載しています。

【完結】捨て去られた王妃は王宮で働く

ここ

ファンタジー

たしかに私は王妃になった。

5歳の頃に婚約が決まり、逃げようがなかった。完全なる政略結婚。

夫である国王陛下は、ハーレムで浮かれている。政務は王妃が行っていいらしい。私は仕事は得意だ。家臣たちが追いつけないほど、理解が早く、正確らしい。家臣たちは、王妃がいないと困るようになった。何とかしなければ…

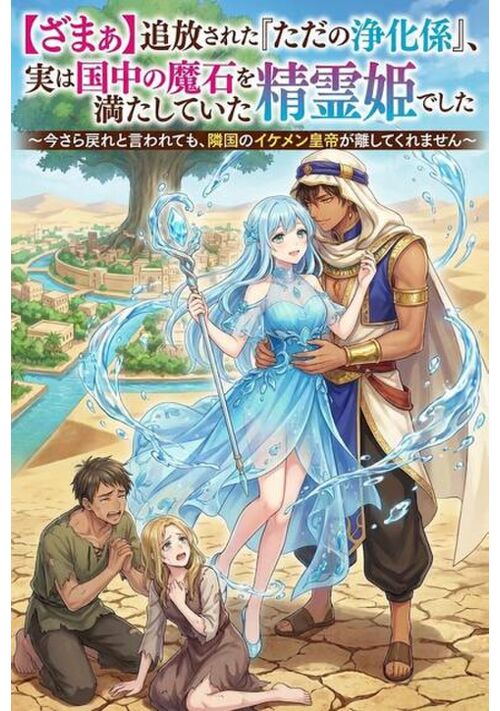

追放された『ただの浄化係』、実は国中の魔石を満たしていた精霊姫でした〜今さら戻れと言われても、隣国のイケメン皇帝が離してくれません〜

ハリネズミの肉球

ファンタジー

「おい、城の噴水が止まったぞ!?」

「街の井戸も空っぽです!」

無能な王太子による身勝手な婚約破棄。

そして不毛の砂漠が広がる隣国への追放。だが、愚かな奴らは知らなかった。主人公・ルリアが国境を越えた瞬間、祖国中の「水の魔石」がただの石ころに変わることを!

ルリアは、触れるだけで無尽蔵に水魔力を作り出す『水精霊の愛し子』。

追放先の干ばつに苦しむ隣国で、彼女がその力を使えば……不毛の土地が瞬く間に黄金のオアシスへ大進化!?

優しいイケメン皇帝に溺愛されながら、ルリアは隣国を世界一の繁栄国家へと導いていく。

一方、水が完全に枯渇し大パニックに陥る祖国。

「ルリアを連れ戻せ!」と焦る王太子に待っていたのは、かつて見下していた隣国からの圧倒的な経済・水源制裁だった——!

今、最高にスカッとする大逆転劇が幕を開ける!

※本作品は、人工知能の生成する文章の力をお借りしつつも、最終的な仕上げにあたっては著者自身の手により丁寧な加筆・修正を施した作品です。

私の息子を“愛人の子の下”にすると言った夫へ──その瞬間、正妻の役目は終わりました

放浪人

恋愛

政略結婚で伯爵家に嫁いだ侯爵令嬢リディアは、愛のない夫婦関係を「正妻の務め」と割り切り、赤字だらけの領地を立て直してきた。帳簿を整え、税の徴収を正し、交易路を広げ、収穫が不安定な年には備蓄を回す――伯爵家の体裁を保ってきたのは、いつも彼女の実務だった。

だがある日、夫オスヴァルドが屋敷に連れ帰ったのは“幼馴染”の女とその息子。

「彼女は可哀想なんだ」

「この子を跡取りにする」

そして人前で、平然と言い放つ。

――「君の息子は、愛人の子の“下”で学べばいい」

その瞬間、リディアの中で何かが静かに終わった。怒鳴らない。泣かない。微笑みすら崩さない。

「承知しました。では――正妻の役目は終わりましたね」

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる