34 / 34

最終話

しおりを挟む

東の山から血が滲み出るように赤い太陽が燦然と昇り始めた。夜の闇は淡い紅に染まり、大空の黒雲がはっきりとし始めた。黒雲の下にある大地は、色彩を取戻し、晦明が際立ち、生命の息吹を感じさせる。

太陽は真っ赤に輝き、生命の象徴の色を地上に広げる。何処からか純白の花がポトリと落ち、ひらひらと一軒の窓際まで舞い降りる。その窓こそ、ルークとルイーゼがいる部屋の窓なのであるが、そこにも新たな一日を告げる陽光が差し込んだ。

ルークは朝陽を眼に受けて起き出した。同じ牀の上、傍らではルイーゼが寝息を立てている。彼は、その寝顔を見て、昨夜までとはまるで違う関係になった彼女が改めてひどく愛おしくなった。

ルークは、自分にしがみ付いて背中に爪を立て、全身で愛を受け入れるルイーゼの姿を思い返した。彼女と接吻した後、彼は成熟したものを突きつけられたような気がした。下町の中で、何ヶ月も共にいた時ですら気が付かなかったのだが、互いの吐息が掛かる距離よりも近くなって、初めてルイーゼの中にある「女」を見た。

ルークに組み敷かれて、熱に浮かされたように、紅唇から声を漏らすルイーゼは、身体を喜びに震わせ、彼の胸を昂ぶらせた。肌と肌を重ね、互いの温もりが溶け合って混ざり合うような感覚となった。

ルークは牀から出て、身支度を始めた。今日こそはコジロウ・ミヤモトと雌雄を決し、己の錬磨、艱難辛苦の全てを発揮する日である。既に各地から犇々と見物人や貴人が集まり、以前、アメルン伯爵家の行列を粉砕した二人の試合を心待ちにしている。

アメルン伯爵は、知らぬ存ぜぬを貫いたが、各地で悪名を垂れ流したハーラ・グーロを召し抱えようとしていたという言説が、風に乗って王国中に広まり、しかもアメルンの家令であるハインリヒ・シュレーがハーラと共に見つかったので、世論はすっかり、アメルンを処罰すべし、に傾いた。

王室としても悪評が他国に漏れる事は好ましい事では無い。その上、ハーラがナタリーを玩弄した挙句殺したり、ギョーム男爵を殺したりしていたので、

「罪人を匿おうとするとは不届千万、その廉を以て閉門蟄居を申しつくる」

と、アメルン伯爵を見捨てて一挙に大衆の溜飲を下げた。そして、罪人討伐の立役者である二人の決闘を見届けん、と王太子まで寄越してきたのだ。

まさしく王国建国以来、指折りの大試合、百年に一度の晴れ舞台である。

ルイーゼは眼を覚まし、いそいそと準備するルークを見た。彼の背中、一見しただけでは小さく頼りない背中は、彼女の爪の後がうっすらと残っている。

生まれてから孤独であったルイーゼは、全身でルークを受け入れ、身体の芯まで彼の愛に染め上げられた。破瓜の痛みもあればこそ、震えるような幸福を初めて味わった。

しかし彼女は同時に、ルークが自分から遠く、望んでも行けない場所に行ってしまうような不安を抱いていた。コジロウとの決戦に負ければ、彼は二度と自分の元には戻ってこないのだ。それが嫌で、ルイーゼは彼の手を確と掴んだ。背中にしがみ付くようにして、自分の心の寂寥を掻き消した。

(神様…お願いします。この人をあたしから奪わないで…。離れたくない、放したくない)と、ルイーゼは温もりに飢えていた自分が満たされていくのを感じながら、息が詰まるほど彼を求めた。

何度も何度も、天地が逆転しても向き合っても、ルークとルイーゼは離れなかった。絡み合い、もつれ合い、二人は互いを満たし合った。

「――ルーク、行くの? 」

ルイーゼは、僅かに上半身だけ起こして彼に尋ねた。ルークは振り向かずに、うん、とだけ応えた。

振り向けば心が揺らぐ、そう思った彼は、決してルイーゼの顔を見ようとはしなかった。ルイーゼもそれを察しているのか、強いて彼を呼び止めようとはしない。

ああ、後朝の別れ、明るい東雲も道行く人も、彼らを見れば、涙を禁じ得ないであろう。

「ルーク…必ず、帰って来て」

「うん…行ってくるよっ」

と、ルークは敢えて声を励まして言い、部屋から飛び出していった。ルイーゼは涙を堪えつつ彼を見送り、心の底から無事を祈っていた。

さて、ルークとコジロウの真剣勝負の会場として選ばれたのは、かの大木が麓、一年前にフロリアンとコジロウが勝負を繰り広げ、フロリアンが非業の死を遂げた場所であった。

白い幔幕が張り巡らされ、紫の刺繍が波のようにうねっている。王太子の御前試合という事なので、柵の内外は厳しい警備体制が敷かれ、水も漏らさぬ布陣である。

既に王太子は到着し、王都から連れて来た旗本随臣達と共に、試合会場を見下ろすように小高い桟敷に座している。鐘が姦しく鳴り響き、審判を申し出た諸侯の一人が、神と列席する貴人達と見物客に向かって、正々堂々と勝負が行われる事を宣言した。

草叢を撫でるそよ風は会場に涼しさを運ぶ。夏の太陽は燦々と輝き、巨木の葉は若葉色を強くする。合図の鐘が鳴ると、どよめき合っていた見物人達も、流石に寂寞とし、今まさに相まみえんとする二雄を待った。

そこへ東の桟敷から、黒漆髪を一本結び、きりりと口元を結び、悠々と歩いてくる見目麗しき美青年。清流のように涼やかな彼こそ、コジロウ・ミヤモトである。

時を同じく、西の桟敷からゆっくりと歩いて来た美少年、これぞ即ちルーク・ブランシュ。コジロウを確と見据え、自若として立ち止まった。

コジロウは、ルークを見て、

「ルーク殿。決意を固めた顔だ。拙者は貴殿と勝負出来ることを嬉しく思うぞ」

「はい。もう迷いはありません。僕はあなたに勝ってみせる」

二人は小高い桟敷にいる王太子に礼をし、審判が立って大声を上げ、

「ご両者とも、準備はよろしかろう! 」

途端に、両者はぎらと抜いた。ルークが握る無二の剣、片手に握られ光を増す。彼の心は名剣の如く一切の曇りが無い。コジロウが名刀同田貫、陽光を反射する刃は真如の月のように淀みなく閃々と輝く。

二人は互いに眼光を向けた。無量の感慨、一念の心魂は互いの眼に漲って、目礼ですら火華を散らしている。周りの人間もその凄味に呑まれ、周囲一帯は人無き如くしんとした。

いざっ、と同時に耳を劈く声を上げた瞬間、二つの刃は疾風の如き唸りを生じた。

えいっ、と気合いの一声、ルークは下段から斬り上げる。やっ、とコジロウは上段から刃を防ぐ。光の襷に眼を焼く火華、剣風が二人をかすめ、丁々と発止と刃金が鳴る。

聴衆達は固唾を呑み、諸侯達も総立ちだ。王太子も身を乗り出すようにして勝負を見つめる。思い出される一年前、フロリアンが斬り斃されたるあの光景…。

二人は同時にぱっと跳び、蕭々と風が間を縫う。二人の剣士の裾を払い、風は落ち葉を舞い上げる。そう思うと颯然、コジロウの方から躍り込む。まさに妙技の鉄甲砕き、受ければ当然真っ二つ。その時、ルークの身体がすっと跳び、踵を蹴ったその息合い、真眉間目掛けて斬りつける。

それ見たコジロウ流石の手際、左に引いて受け払う。鏘々と刃は光り、凄まじい鬼気が会場を支配する。

いやっ、と放つコジロウの気合い、眼にも止まらぬ縦一閃! これこそ彼の必殺剣、ムラマサが峠で見せた、樫杖の太刀息と同じ物。そう思う間もあればこそ、ルークは振り込まれた剣を発止と払う。

金属音が高く鳴り、二人の影は渦か颶風か、何が起こっているのか――聴衆が思ったその刹那、

「む…参った! 斬られるが良い」

筒抜けにコジロウの声が響き、ルークの剣が彼の首筋に当たっていた。

ああ、と聴衆は驚嘆の息を吐くが、ルークは刃を振らない。それどころか、剣をコジロウから離して、

「…僕にはあなたは斬れません。今まで僕を助けてくれたり、教えてくれたりしたのはコジロウさん、あなたです」

「ああっ。もはや貴殿は精神まで拙者を大きく越えていたのか。拙者が敗れるのは当然だ。聞かれよお集まりの諸公っ。ルーク・ブランシュ殿が勝利である! 」

それを聞いた聴衆は、わっと歓声を上げた、拍手と称讃とは山を揺るがし、王太子達も立ち上がって拍手に余念が無い。

程なくして解散となり、潮の如く人が動いていくが、ギョーム男爵家中の者達は、入れ替わり立ち替わりルークに賛辞を述べて止まない。ルークはただ夢中になって聞いていた。頭は未だに、コジロウと立ち会っていた時の昂奮に包まれている。あの恐るべき必殺の一撃をどうやって躱したのか、あの瀬戸際に自分の身体が自然に動いたのはどういうわけか、殆ど奇跡のように思っていた。

コジロウは、ルークに頭を下げ、

「ルーク殿。拙者は貴殿と果たし合いをした事を誇りに思いますぞ。心から祝着申し上げる。貴殿の為と思って、今まで心を鬼にして、峠でもあの始末、心よりお詫び致す」

「え、じゃあその心意気で、あの本も残してくれたんですか」

「何か会得の助けになれば、と思いまして。拙者がルーク殿に解るように、師の本を翻訳したのです」

「ああ、コジロウ先生っ」

彼は思わず「先生」と呼び、今までの非礼を詫びた。コジロウは、彼を止めて、

「いや、拙者はそれを聞きに参ったのではありません。今日の勝負に、貴殿が拙者を打ち負かしたあの最後の一太刀、そも、如何なるご工夫のものか、是非ともご教示願いたい」

「恥ずかしいことですけど、これはとある人から教わったんです。峠に住んでいたムラマサと言う人から、神明の奥義だって言われて」

ムラマサ――その名前を聞いて、コジロウは、眼の色を変えた。更にルークに近付いて、その方の特徴をお尋ねしたい、と言った。

ルークが詳細な特徴を彼に教えると、彼は躍り立つようにして曰く、

「その方こそ、拙者が捜し求めていたムラマサ先生! 拙者に剣を教えてくださった恩師です。拙者は長らく教えを乞うてきましたが、どうしても最後の奥義が修得出来なかったので、何とかご解受願おうと捜し求めていたのです」

「じゃあコジロウ先生が旅をしていたのは、神明の奥義を教わる為だったんですか」

「その通りです。それを授けられたルーク殿こそ、武運に恵まれたご果報者だ。こうして打ち込まれたのも、その昔先生からお手を以て打たれたような心地がする…」

何ぞ測らん、二人は知らず知らずの内に兄弟弟子となっていたのだ。ルークは改めて、一枚の紙をコジロウに手渡した。

それにはルーク自身の筆で、ムラマサから教わった神明の奥義の秘密が記されてあった。コジロウの目的もここに達し、彼は何度もルークに礼を述べた。

若葉が舞い、虚空に緑を添える。まだ熱気も止まぬ大木の下、丘から下りる道に一人が佇んでいる。

やはり不安に動かされ、見るまいと思っていた勝負を見に来たルイーゼ、愛しい人が無事なのを見て、今度は喜びの涙で彼に飛び付いた。不安の闇を払った笑顔の感涙、嬉しい心も安堵の心も、ただ夢心地という他はない。

「ルイーゼ…ただいま」

「…お帰り、ルーク」

二人は人目も憚らず、暫くの間、抱擁しあっていた。若い二人が流す涙は、これまでの艱難辛苦や悲惨至極も流してしまうものである。

その後、ルークとルイーゼ、コジロウの三人は、フロリアン・ロスバーグの墓に参り、ナタリーの細剣を埋めた。そこでルークは眸を涙に滲ませながら、旅の報告をした。

ギョーム男爵の息子に召し抱えられないのは、今日までの事情、是非も無いことだが、ルークにはそれより心に増したものがある。彼はルイーゼと並んで、夏の草原を歩いていく。今度は彼女と共に自由な旅、世界中を巡る旅に出るのだ。

昨日までの敵、コジロウ・ミヤモトも、今日は固い絆の兄弟子である。彼は、またいつかお会いしましょう、と二人とは別の道を行く。

歩きながらルークは、故郷を振り向き、

「ナタリー、義父さん…行ってきますっ」

と、一声上げてルイーゼと並んで歩いて行く。

彼らの前に続く人生の街道、若い二人が行く道は何処へ向かっているのであろうか、それは本人達しか知り得ないことである。

太陽は真っ赤に輝き、生命の象徴の色を地上に広げる。何処からか純白の花がポトリと落ち、ひらひらと一軒の窓際まで舞い降りる。その窓こそ、ルークとルイーゼがいる部屋の窓なのであるが、そこにも新たな一日を告げる陽光が差し込んだ。

ルークは朝陽を眼に受けて起き出した。同じ牀の上、傍らではルイーゼが寝息を立てている。彼は、その寝顔を見て、昨夜までとはまるで違う関係になった彼女が改めてひどく愛おしくなった。

ルークは、自分にしがみ付いて背中に爪を立て、全身で愛を受け入れるルイーゼの姿を思い返した。彼女と接吻した後、彼は成熟したものを突きつけられたような気がした。下町の中で、何ヶ月も共にいた時ですら気が付かなかったのだが、互いの吐息が掛かる距離よりも近くなって、初めてルイーゼの中にある「女」を見た。

ルークに組み敷かれて、熱に浮かされたように、紅唇から声を漏らすルイーゼは、身体を喜びに震わせ、彼の胸を昂ぶらせた。肌と肌を重ね、互いの温もりが溶け合って混ざり合うような感覚となった。

ルークは牀から出て、身支度を始めた。今日こそはコジロウ・ミヤモトと雌雄を決し、己の錬磨、艱難辛苦の全てを発揮する日である。既に各地から犇々と見物人や貴人が集まり、以前、アメルン伯爵家の行列を粉砕した二人の試合を心待ちにしている。

アメルン伯爵は、知らぬ存ぜぬを貫いたが、各地で悪名を垂れ流したハーラ・グーロを召し抱えようとしていたという言説が、風に乗って王国中に広まり、しかもアメルンの家令であるハインリヒ・シュレーがハーラと共に見つかったので、世論はすっかり、アメルンを処罰すべし、に傾いた。

王室としても悪評が他国に漏れる事は好ましい事では無い。その上、ハーラがナタリーを玩弄した挙句殺したり、ギョーム男爵を殺したりしていたので、

「罪人を匿おうとするとは不届千万、その廉を以て閉門蟄居を申しつくる」

と、アメルン伯爵を見捨てて一挙に大衆の溜飲を下げた。そして、罪人討伐の立役者である二人の決闘を見届けん、と王太子まで寄越してきたのだ。

まさしく王国建国以来、指折りの大試合、百年に一度の晴れ舞台である。

ルイーゼは眼を覚まし、いそいそと準備するルークを見た。彼の背中、一見しただけでは小さく頼りない背中は、彼女の爪の後がうっすらと残っている。

生まれてから孤独であったルイーゼは、全身でルークを受け入れ、身体の芯まで彼の愛に染め上げられた。破瓜の痛みもあればこそ、震えるような幸福を初めて味わった。

しかし彼女は同時に、ルークが自分から遠く、望んでも行けない場所に行ってしまうような不安を抱いていた。コジロウとの決戦に負ければ、彼は二度と自分の元には戻ってこないのだ。それが嫌で、ルイーゼは彼の手を確と掴んだ。背中にしがみ付くようにして、自分の心の寂寥を掻き消した。

(神様…お願いします。この人をあたしから奪わないで…。離れたくない、放したくない)と、ルイーゼは温もりに飢えていた自分が満たされていくのを感じながら、息が詰まるほど彼を求めた。

何度も何度も、天地が逆転しても向き合っても、ルークとルイーゼは離れなかった。絡み合い、もつれ合い、二人は互いを満たし合った。

「――ルーク、行くの? 」

ルイーゼは、僅かに上半身だけ起こして彼に尋ねた。ルークは振り向かずに、うん、とだけ応えた。

振り向けば心が揺らぐ、そう思った彼は、決してルイーゼの顔を見ようとはしなかった。ルイーゼもそれを察しているのか、強いて彼を呼び止めようとはしない。

ああ、後朝の別れ、明るい東雲も道行く人も、彼らを見れば、涙を禁じ得ないであろう。

「ルーク…必ず、帰って来て」

「うん…行ってくるよっ」

と、ルークは敢えて声を励まして言い、部屋から飛び出していった。ルイーゼは涙を堪えつつ彼を見送り、心の底から無事を祈っていた。

さて、ルークとコジロウの真剣勝負の会場として選ばれたのは、かの大木が麓、一年前にフロリアンとコジロウが勝負を繰り広げ、フロリアンが非業の死を遂げた場所であった。

白い幔幕が張り巡らされ、紫の刺繍が波のようにうねっている。王太子の御前試合という事なので、柵の内外は厳しい警備体制が敷かれ、水も漏らさぬ布陣である。

既に王太子は到着し、王都から連れて来た旗本随臣達と共に、試合会場を見下ろすように小高い桟敷に座している。鐘が姦しく鳴り響き、審判を申し出た諸侯の一人が、神と列席する貴人達と見物客に向かって、正々堂々と勝負が行われる事を宣言した。

草叢を撫でるそよ風は会場に涼しさを運ぶ。夏の太陽は燦々と輝き、巨木の葉は若葉色を強くする。合図の鐘が鳴ると、どよめき合っていた見物人達も、流石に寂寞とし、今まさに相まみえんとする二雄を待った。

そこへ東の桟敷から、黒漆髪を一本結び、きりりと口元を結び、悠々と歩いてくる見目麗しき美青年。清流のように涼やかな彼こそ、コジロウ・ミヤモトである。

時を同じく、西の桟敷からゆっくりと歩いて来た美少年、これぞ即ちルーク・ブランシュ。コジロウを確と見据え、自若として立ち止まった。

コジロウは、ルークを見て、

「ルーク殿。決意を固めた顔だ。拙者は貴殿と勝負出来ることを嬉しく思うぞ」

「はい。もう迷いはありません。僕はあなたに勝ってみせる」

二人は小高い桟敷にいる王太子に礼をし、審判が立って大声を上げ、

「ご両者とも、準備はよろしかろう! 」

途端に、両者はぎらと抜いた。ルークが握る無二の剣、片手に握られ光を増す。彼の心は名剣の如く一切の曇りが無い。コジロウが名刀同田貫、陽光を反射する刃は真如の月のように淀みなく閃々と輝く。

二人は互いに眼光を向けた。無量の感慨、一念の心魂は互いの眼に漲って、目礼ですら火華を散らしている。周りの人間もその凄味に呑まれ、周囲一帯は人無き如くしんとした。

いざっ、と同時に耳を劈く声を上げた瞬間、二つの刃は疾風の如き唸りを生じた。

えいっ、と気合いの一声、ルークは下段から斬り上げる。やっ、とコジロウは上段から刃を防ぐ。光の襷に眼を焼く火華、剣風が二人をかすめ、丁々と発止と刃金が鳴る。

聴衆達は固唾を呑み、諸侯達も総立ちだ。王太子も身を乗り出すようにして勝負を見つめる。思い出される一年前、フロリアンが斬り斃されたるあの光景…。

二人は同時にぱっと跳び、蕭々と風が間を縫う。二人の剣士の裾を払い、風は落ち葉を舞い上げる。そう思うと颯然、コジロウの方から躍り込む。まさに妙技の鉄甲砕き、受ければ当然真っ二つ。その時、ルークの身体がすっと跳び、踵を蹴ったその息合い、真眉間目掛けて斬りつける。

それ見たコジロウ流石の手際、左に引いて受け払う。鏘々と刃は光り、凄まじい鬼気が会場を支配する。

いやっ、と放つコジロウの気合い、眼にも止まらぬ縦一閃! これこそ彼の必殺剣、ムラマサが峠で見せた、樫杖の太刀息と同じ物。そう思う間もあればこそ、ルークは振り込まれた剣を発止と払う。

金属音が高く鳴り、二人の影は渦か颶風か、何が起こっているのか――聴衆が思ったその刹那、

「む…参った! 斬られるが良い」

筒抜けにコジロウの声が響き、ルークの剣が彼の首筋に当たっていた。

ああ、と聴衆は驚嘆の息を吐くが、ルークは刃を振らない。それどころか、剣をコジロウから離して、

「…僕にはあなたは斬れません。今まで僕を助けてくれたり、教えてくれたりしたのはコジロウさん、あなたです」

「ああっ。もはや貴殿は精神まで拙者を大きく越えていたのか。拙者が敗れるのは当然だ。聞かれよお集まりの諸公っ。ルーク・ブランシュ殿が勝利である! 」

それを聞いた聴衆は、わっと歓声を上げた、拍手と称讃とは山を揺るがし、王太子達も立ち上がって拍手に余念が無い。

程なくして解散となり、潮の如く人が動いていくが、ギョーム男爵家中の者達は、入れ替わり立ち替わりルークに賛辞を述べて止まない。ルークはただ夢中になって聞いていた。頭は未だに、コジロウと立ち会っていた時の昂奮に包まれている。あの恐るべき必殺の一撃をどうやって躱したのか、あの瀬戸際に自分の身体が自然に動いたのはどういうわけか、殆ど奇跡のように思っていた。

コジロウは、ルークに頭を下げ、

「ルーク殿。拙者は貴殿と果たし合いをした事を誇りに思いますぞ。心から祝着申し上げる。貴殿の為と思って、今まで心を鬼にして、峠でもあの始末、心よりお詫び致す」

「え、じゃあその心意気で、あの本も残してくれたんですか」

「何か会得の助けになれば、と思いまして。拙者がルーク殿に解るように、師の本を翻訳したのです」

「ああ、コジロウ先生っ」

彼は思わず「先生」と呼び、今までの非礼を詫びた。コジロウは、彼を止めて、

「いや、拙者はそれを聞きに参ったのではありません。今日の勝負に、貴殿が拙者を打ち負かしたあの最後の一太刀、そも、如何なるご工夫のものか、是非ともご教示願いたい」

「恥ずかしいことですけど、これはとある人から教わったんです。峠に住んでいたムラマサと言う人から、神明の奥義だって言われて」

ムラマサ――その名前を聞いて、コジロウは、眼の色を変えた。更にルークに近付いて、その方の特徴をお尋ねしたい、と言った。

ルークが詳細な特徴を彼に教えると、彼は躍り立つようにして曰く、

「その方こそ、拙者が捜し求めていたムラマサ先生! 拙者に剣を教えてくださった恩師です。拙者は長らく教えを乞うてきましたが、どうしても最後の奥義が修得出来なかったので、何とかご解受願おうと捜し求めていたのです」

「じゃあコジロウ先生が旅をしていたのは、神明の奥義を教わる為だったんですか」

「その通りです。それを授けられたルーク殿こそ、武運に恵まれたご果報者だ。こうして打ち込まれたのも、その昔先生からお手を以て打たれたような心地がする…」

何ぞ測らん、二人は知らず知らずの内に兄弟弟子となっていたのだ。ルークは改めて、一枚の紙をコジロウに手渡した。

それにはルーク自身の筆で、ムラマサから教わった神明の奥義の秘密が記されてあった。コジロウの目的もここに達し、彼は何度もルークに礼を述べた。

若葉が舞い、虚空に緑を添える。まだ熱気も止まぬ大木の下、丘から下りる道に一人が佇んでいる。

やはり不安に動かされ、見るまいと思っていた勝負を見に来たルイーゼ、愛しい人が無事なのを見て、今度は喜びの涙で彼に飛び付いた。不安の闇を払った笑顔の感涙、嬉しい心も安堵の心も、ただ夢心地という他はない。

「ルイーゼ…ただいま」

「…お帰り、ルーク」

二人は人目も憚らず、暫くの間、抱擁しあっていた。若い二人が流す涙は、これまでの艱難辛苦や悲惨至極も流してしまうものである。

その後、ルークとルイーゼ、コジロウの三人は、フロリアン・ロスバーグの墓に参り、ナタリーの細剣を埋めた。そこでルークは眸を涙に滲ませながら、旅の報告をした。

ギョーム男爵の息子に召し抱えられないのは、今日までの事情、是非も無いことだが、ルークにはそれより心に増したものがある。彼はルイーゼと並んで、夏の草原を歩いていく。今度は彼女と共に自由な旅、世界中を巡る旅に出るのだ。

昨日までの敵、コジロウ・ミヤモトも、今日は固い絆の兄弟子である。彼は、またいつかお会いしましょう、と二人とは別の道を行く。

歩きながらルークは、故郷を振り向き、

「ナタリー、義父さん…行ってきますっ」

と、一声上げてルイーゼと並んで歩いて行く。

彼らの前に続く人生の街道、若い二人が行く道は何処へ向かっているのであろうか、それは本人達しか知り得ないことである。

0

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます

菻莅❝りんり❞

ファンタジー

貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。

嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。

「居なくていいなら、出ていこう」

この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い

青の雀

恋愛

夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。

神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。

もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。

生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。

過去世と同じ轍を踏みたくない……

はじめまして、私の知らない婚約者様

有木珠乃@『ヒロ弟』コミカライズ配信中

ファンタジー

ミルドレッド・カーマイン公爵令嬢は突然、学園の食堂で話しかけられる。

見覚えのない男性。傍らには豊満な体型の女性がいる。

けれどその女性から発せられた男性の名前には、聞き覚えがあった。

ミルドレッドの婚約者であるブルーノ王子であることを。

けれどミルドレッドの反応は薄い。なぜなら彼女は……。

この世界を乙女ゲームだと知った人々による、悪役令嬢とヒロイン、魔女の入れ替え話です。

悪役令嬢を救いたかったはずなのに、どうしてこんなことに?

※他サイトにも掲載しています。

【完結】捨て去られた王妃は王宮で働く

ここ

ファンタジー

たしかに私は王妃になった。

5歳の頃に婚約が決まり、逃げようがなかった。完全なる政略結婚。

夫である国王陛下は、ハーレムで浮かれている。政務は王妃が行っていいらしい。私は仕事は得意だ。家臣たちが追いつけないほど、理解が早く、正確らしい。家臣たちは、王妃がいないと困るようになった。何とかしなければ…

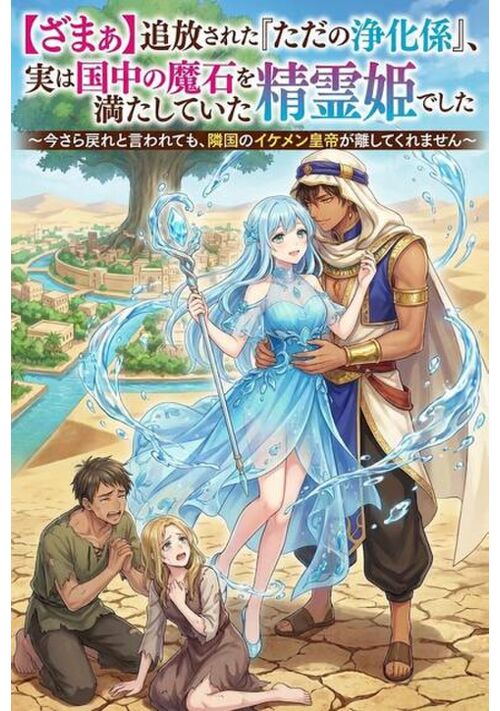

追放された『ただの浄化係』、実は国中の魔石を満たしていた精霊姫でした〜今さら戻れと言われても、隣国のイケメン皇帝が離してくれません〜

ハリネズミの肉球

ファンタジー

「おい、城の噴水が止まったぞ!?」

「街の井戸も空っぽです!」

無能な王太子による身勝手な婚約破棄。

そして不毛の砂漠が広がる隣国への追放。だが、愚かな奴らは知らなかった。主人公・ルリアが国境を越えた瞬間、祖国中の「水の魔石」がただの石ころに変わることを!

ルリアは、触れるだけで無尽蔵に水魔力を作り出す『水精霊の愛し子』。

追放先の干ばつに苦しむ隣国で、彼女がその力を使えば……不毛の土地が瞬く間に黄金のオアシスへ大進化!?

優しいイケメン皇帝に溺愛されながら、ルリアは隣国を世界一の繁栄国家へと導いていく。

一方、水が完全に枯渇し大パニックに陥る祖国。

「ルリアを連れ戻せ!」と焦る王太子に待っていたのは、かつて見下していた隣国からの圧倒的な経済・水源制裁だった——!

今、最高にスカッとする大逆転劇が幕を開ける!

※本作品は、人工知能の生成する文章の力をお借りしつつも、最終的な仕上げにあたっては著者自身の手により丁寧な加筆・修正を施した作品です。

私の息子を“愛人の子の下”にすると言った夫へ──その瞬間、正妻の役目は終わりました

放浪人

恋愛

政略結婚で伯爵家に嫁いだ侯爵令嬢リディアは、愛のない夫婦関係を「正妻の務め」と割り切り、赤字だらけの領地を立て直してきた。帳簿を整え、税の徴収を正し、交易路を広げ、収穫が不安定な年には備蓄を回す――伯爵家の体裁を保ってきたのは、いつも彼女の実務だった。

だがある日、夫オスヴァルドが屋敷に連れ帰ったのは“幼馴染”の女とその息子。

「彼女は可哀想なんだ」

「この子を跡取りにする」

そして人前で、平然と言い放つ。

――「君の息子は、愛人の子の“下”で学べばいい」

その瞬間、リディアの中で何かが静かに終わった。怒鳴らない。泣かない。微笑みすら崩さない。

「承知しました。では――正妻の役目は終わりましたね」

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる