あなたにおすすめの小説

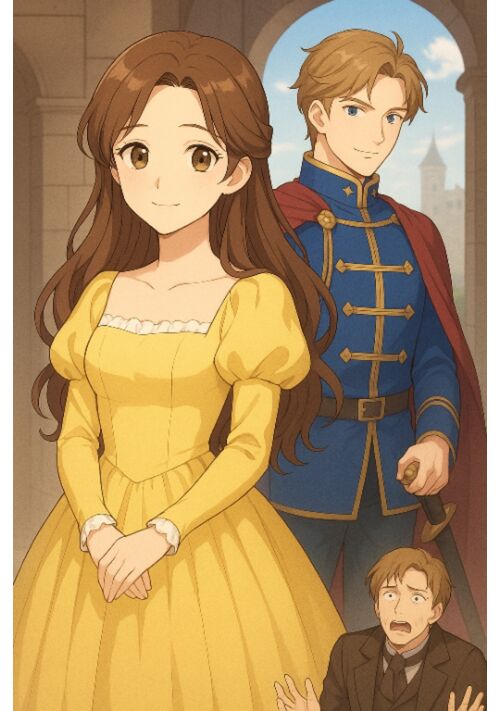

婚約破棄されたので昼まで寝ますわ~白い結婚で溺愛なんて聞いてません

鍛高譚

恋愛

「リュシエンヌ・ド・ベルナール、お前との婚約は破棄する!」

突然、王太子フィリップから婚約破棄を告げられた名門公爵家の令嬢リュシエンヌ。しかし、それは義妹マリアンヌと王太子が仕組んだ策略だった。

王太子はリュシエンヌが嘆き悲しむことを期待するが——

「婚約破棄ですね。かしこまりました。」

あっさり受け入れるリュシエンヌ。むしろ、長年の束縛から解放され、自由な生活を満喫することに!

「これでお昼まで寝られますわ! お菓子を食べて、読書三昧の生活ができますのよ!」

しかし、そんな彼女の前に現れたのは、王太子のライバルであり冷徹な公爵・ヴァレンティン・ド・ルーアン。

「俺と婚約しないか?」

政略的な思惑を持つヴァレンティンの申し出に、リュシエンヌは「白い結婚(愛のない形式的な結婚)」ならと了承。

ところが、自由を満喫するはずだった彼女の心は、次第に彼によって揺さぶられ始め——?

一方、王太子と義妹は社交界で次々と醜態をさらし、評判は地に落ちていく。

そしてついに、王太子は廃嫡宣告——!

「ええ? わたくし、何もしていませんわよ?」

婚約破棄された令嬢が、のんびり自由を謳歌するうちに、

いつの間にか勝手にざまぁ展開が訪れる、痛快ラブストーリー!

「婚約破棄……むしろ最高でしたわ!」

果たして、彼女の悠々自適な生活の行方は——?

身代わり令嬢、恋した公爵に真実を伝えて去ろうとしたら、絡めとられる(ごめんなさぁぁぁぁい!あなたの本当の婚約者は、私の姉です)

柳葉うら

恋愛

(ごめんなさぁぁぁぁい!)

辺境伯令嬢のウィルマは心の中で土下座した。

結婚が嫌で家出した姉の身代わりをして、誰もが羨むような素敵な公爵様の婚約者として会ったのだが、公爵あまりにも良い人すぎて、申し訳なくて仕方がないのだ。

正直者で面食いな身代わり令嬢と、そんな令嬢のことが実は昔から好きだった策士なヒーローがドタバタとするお話です。

さくっと読んでいただけるかと思います。

地味令嬢の私ですが、王太子に見初められたので、元婚約者様からの復縁はお断りします

有賀冬馬

恋愛

子爵令嬢の私は、いつだって日陰者。

唯一の光だった公爵子息ヴィルヘルム様の婚約者という立場も、あっけなく捨てられた。「君のようなつまらない娘は、公爵家の妻にふさわしくない」と。

もう二度と恋なんてしない。

そう思っていた私の前に現れたのは、傷を負った一人の青年。

彼を献身的に看病したことから、私の運命は大きく動き出す。

彼は、この国の王太子だったのだ。

「君の優しさに心を奪われた。君を私だけのものにしたい」と、彼は私を強く守ると誓ってくれた。

一方、私を捨てた元婚約者は、新しい婚約者に振り回され、全てを失う。

私に助けを求めてきた彼に、私は……

【完結】愛人の子を育てろと言われた契約結婚の伯爵夫人、幼なじみに溺愛されて成り上がり、夫を追い出します

深山きらら

恋愛

政略結婚でレンフォード伯爵家に嫁いだセシリア。しかし初夜、夫のルパートから「君を愛するつもりはない」と告げられる。さらに義母から残酷な命令が。「愛人ロザリンドの子を、あなたの子として育てなさい」。屈辱に耐える日々の中、偶然再会した幼なじみの商人リオンが、セシリアの才能を信じて事業を支援してくれる。

貧乏伯爵家の妾腹の子として生まれましたが、何故か王子殿下の妻に選ばれました。

木山楽斗

恋愛

アルフェンド伯爵家の妾の子として生まれたエノフィアは、軟禁に近い状態で生活を送っていた。

伯爵家の人々は決して彼女を伯爵家の一員として認めず、彼女を閉じ込めていたのである。

そんな彼女は、ある日伯爵家から追放されることになった。アルフェンド伯爵家の財政は火の車であり、妾の子である彼女は切り捨てられることになったのだ。

しかし同時に、彼女を訪ねてくる人が人がいた。それは、王国の第三王子であるゼルーグである。

ゼルーグは、エノフィアを妻に迎えるつもりだった。

妾の子であり、伯爵家からも疎まれていた自分が何故、そんな疑問を覚えながらもエノフィアはゼルーグの話を聞くのだった。

十年間虐げられたお針子令嬢、冷徹侯爵に狂おしいほど愛される。

er

恋愛

十年前に両親を亡くしたセレスティーナは、後見人の叔父に財産を奪われ、物置部屋で使用人同然の扱いを受けていた。義妹ミレイユのために毎日ドレスを縫わされる日々——でも彼女には『星霜の記憶』という、物の過去と未来を視る特別な力があった。隠されていた舞踏会の招待状を見つけて決死の潜入を果たすと、冷徹で美しいヴィルフォール侯爵と運命の再会! 義妹のドレスが破れて大恥、叔父も悪事を暴かれて追放されるはめに。失われた伝説の刺繍技術を復活させたセレスティーナは宮廷筆頭職人に抜擢され、「ずっと君を探していた」と侯爵に溺愛される——

【完結】魔力の見えない公爵令嬢は、王国最強の魔術師でした

er

恋愛

「魔力がない」と婚約破棄された公爵令嬢リーナ。だが真実は逆だった――純粋魔力を持つ規格外の天才魔術師! 王立試験で元婚約者を圧倒し首席合格、宮廷魔術師団長すら降参させる。王宮を救う活躍で副団長に昇進、イケメン公爵様からの求愛も!? 一方、元婚約者は没落し後悔の日々……。見る目のなかった男たちへの完全勝利と、新たな恋の物語。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる