あなたにおすすめの小説

神々の愛し子って何したらいいの?とりあえずのんびり過ごします

夜明シスカ

ファンタジー

アリュールという世界の中にある一国。

アール国で国の端っこの海に面した田舎領地に神々の寵愛を受けし者として生を受けた子。

いわゆる"神々の愛し子"というもの。

神々の寵愛を受けているというからには、大事にしましょうね。

そういうことだ。

そう、大事にしていれば国も繁栄するだけ。

簡単でしょう?

えぇ、なんなら周りも巻き込んでみーんな幸せになりませんか??

−−−−−−

新連載始まりました。

私としては初の挑戦になる内容のため、至らぬところもあると思いますが、温めで見守って下さいませ。

会話の「」前に人物の名称入れてみることにしました。

余計読みにくいかなぁ?と思いつつ。

会話がわからない!となるよりは・・

試みですね。

誤字・脱字・文章修正 随時行います。

短編タグが長編に変更になることがございます。

*タイトルの「神々の寵愛者」→「神々の愛し子」に変更しました。

犬の散歩中に異世界召喚されました

おばあ

ファンタジー

そろそろ定年後とか終活とか考えなきゃいけないというくらいの歳になって飼い犬と一緒に異世界とやらへ飛ばされました。

何勝手なことをしてくれてんだいと腹が立ちましたので好き勝手やらせてもらいます。

カミサマの許可はもらいました。

他国から来た王妃ですが、冷遇? 私にとっては厚遇すぎます!

七辻ゆゆ

ファンタジー

人質同然でやってきたというのに、出されるご飯は母国より美味しいし、嫌味な上司もいないから掃除洗濯毎日楽しいのですが!?

【完結】小さな元大賢者の幸せ騎士団大作戦〜ひとりは寂しいからみんなで幸せ目指します〜

るあか

ファンタジー

僕はフィル・ガーネット5歳。田舎のガーネット領の領主の息子だ。

でも、ただの5歳児ではない。前世は別の世界で“大賢者”という称号を持つ大魔道士。そのまた前世は日本という島国で“独身貴族”の称号を持つ者だった。

どちらも決して不自由な生活ではなかったのだが、特に大賢者はその力が強すぎたために側に寄る者は誰もおらず、寂しく孤独死をした。

そんな僕はメイドのレベッカと近所の森を散歩中に“根無し草の鬼族のおじさん”を拾う。彼との出会いをきっかけに、ガーネット領にはなかった“騎士団”の結成を目指す事に。

家族や領民のみんなで幸せになる事を夢見て、元大賢者の5歳の僕の幸せ騎士団大作戦が幕を開ける。

積みかけアラフォーOL、公爵令嬢に転生したのでやりたいことをやって好きに生きる!

ぽらいと

ファンタジー

アラフォー、バツ2派遣OLが公爵令嬢に転生したので、やりたいことを好きなようにやって過ごす、というほのぼの系の話。

悪役等は一切出てこない、優しい世界のお話です。

追放された荷物持ちですが、実は滅んだ竜族の末裔でした~のんびり暮らしたいのに、なぜかそうならない~

ソラリアル

ファンタジー

目が覚めたら、俺は孤児だった。 家族も、家も、居場所もない。

そんな俺を拾ってくれたのは、優しいSランク冒険者のパーティだった。

「荷物持ちでもいい、仲間になれ」

その言葉を信じて、俺は必死についていった。

だけど、自分には何もできないと思っていた。

それでも少しでも役に立ちたくて、夜な夜な一人で力を磨いた。

だけどある日、彼らは言った。

『ここからは危険だ。荷物持ちは、もう必要ない』

それは、俺の身を案じた「優しさ」からの判断だった。

俺も分かっていた。

だから、黙ってそれを受け入れ、静かにパーティを離れた。

「もう誰にも必要とされなくてもいい。一人で、穏やかに生きていこう」

そう思っていた。そのはずだった。

――だけど。

ダンジョンの地下で出会った古代竜の魂と、

“様々な縁”が重なり、騒がしくなった。

「最強を目指すべくして生まれた存在」

「君と一緒に行かせてくれ。」

「……オリオンを辞めさせた、本当の理由を知っている」

穏やかなスローライフ生活を望んだはずなのに、

世界はまた、勝手に動き出してしまったらしい――

◇小説家になろう・カクヨムでも同時連載中です◇

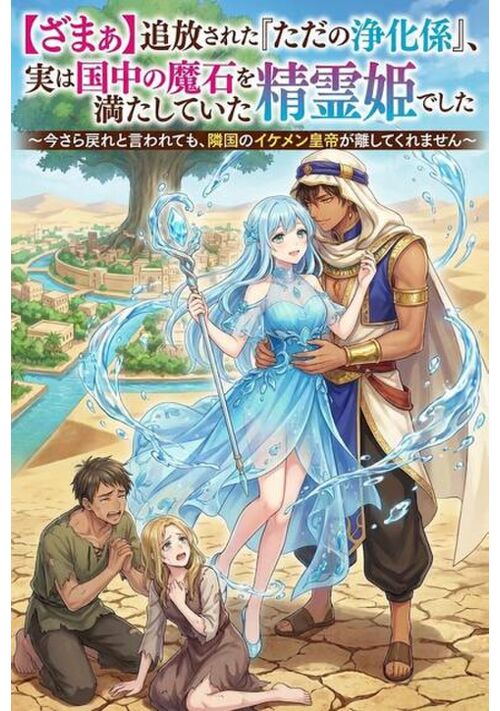

追放された『ただの浄化係』、実は国中の魔石を満たしていた精霊姫でした〜今さら戻れと言われても、隣国のイケメン皇帝が離してくれません〜

ハリネズミの肉球

ファンタジー

「おい、城の噴水が止まったぞ!?」

「街の井戸も空っぽです!」

無能な王太子による身勝手な婚約破棄。

そして不毛の砂漠が広がる隣国への追放。だが、愚かな奴らは知らなかった。主人公・ルリアが国境を越えた瞬間、祖国中の「水の魔石」がただの石ころに変わることを!

ルリアは、触れるだけで無尽蔵に水魔力を作り出す『水精霊の愛し子』。

追放先の干ばつに苦しむ隣国で、彼女がその力を使えば……不毛の土地が瞬く間に黄金のオアシスへ大進化!?

優しいイケメン皇帝に溺愛されながら、ルリアは隣国を世界一の繁栄国家へと導いていく。

一方、水が完全に枯渇し大パニックに陥る祖国。

「ルリアを連れ戻せ!」と焦る王太子に待っていたのは、かつて見下していた隣国からの圧倒的な経済・水源制裁だった——!

今、最高にスカッとする大逆転劇が幕を開ける!

※本作品は、人工知能の生成する文章の力をお借りしつつも、最終的な仕上げにあたっては著者自身の手により丁寧な加筆・修正を施した作品です。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる