19 / 93

2巻

2-3

しおりを挟む

「俺も手伝うよ。早く食べたいからな」

私がグレンの方を見ているとショウが言った。

「クスッ、そうね。じゃあお願いするわ」

結局ショウと一緒に厨房に立って作ることになった。

私がタマネギを切って炒めるうちに、ショウには塊肉を適度な大きさに切ってもらった。

それをフードプロセッサーに入れて細かくする。この時、以前炊いておいた玄米を少しだけ入れる。つなぎとなるパン粉がないので、その代用だ。

「なんで、肉を細かくするんだ? 食べ応えがなくなるんじゃないか?」

ショウも冒険者だから、お肉を自分で調理することはあったらしい。でも、お肉は塊肉を焼くか、一口大の大きさをスープで煮るかの二択しかなかったそうだ。

「お肉を細かくして纏めることで、柔らかくジューシーな料理に生まれ変わるのよ」

「ふーん、じゃあなんで米を混ぜるんだ?」

「お米はお肉がちゃんと纏まるようにするため、つなぎとして使うの」

「つなぎ?」

「そう、本来ならパン粉、つまりパンの粉ね、それを牛乳でふやかして使うのよ。でも今回はパンがないからお米を代用として使うの」

「ふーん、カリンはすごいな。よくこんなレシピを思いつくよ」

「ふふふっ」

私が考えたわけじゃないことに後ろめたくなって笑って誤魔化した。

お肉がいい具合に細かくなったようなので、ボウルに移し、卵とタマネギ、塩、胡椒を入れて手でこねる。ショウは私がコネコネするのをジッと見ている。

とても気になるようだ。これは料理男子になる日も近いかもしれない。

ハンバーグの種がしっかり混ざったので丸く成型する。ショウもやりたがったのでお願いした。

ショウが作ったものはかなり大きい。

たくさん食べたいという意思表示だろうか?

形が出来上がるとフライパンで焼いていく。ジュワーという音と共に、お肉の匂いが辺りに広がる。両面に焦げ目を付けたら弱火にして蓋をする。これでじっくり中まで火を通すのだ。

その間に付け合わせとして、マッシュポテトと人参のグラッセ、茹でたブロッコリーを皿に盛り付ける。

「うん、これでいいかな?」

ハンバーグにフォークを刺すと透明な肉汁が出てきた。どうやらちゃんと中まで火が通っているらしい。先日作っておいたトマトソースをフライパンに入れる。森で採ったハーブの風味が効いて結構美味しくできたのだ。

トマトソースが煮詰まったところで火を止めてお皿に盛りつける。

パンがないので以前作ってストックして置いたケークサレを添えた。

「うん、できた」

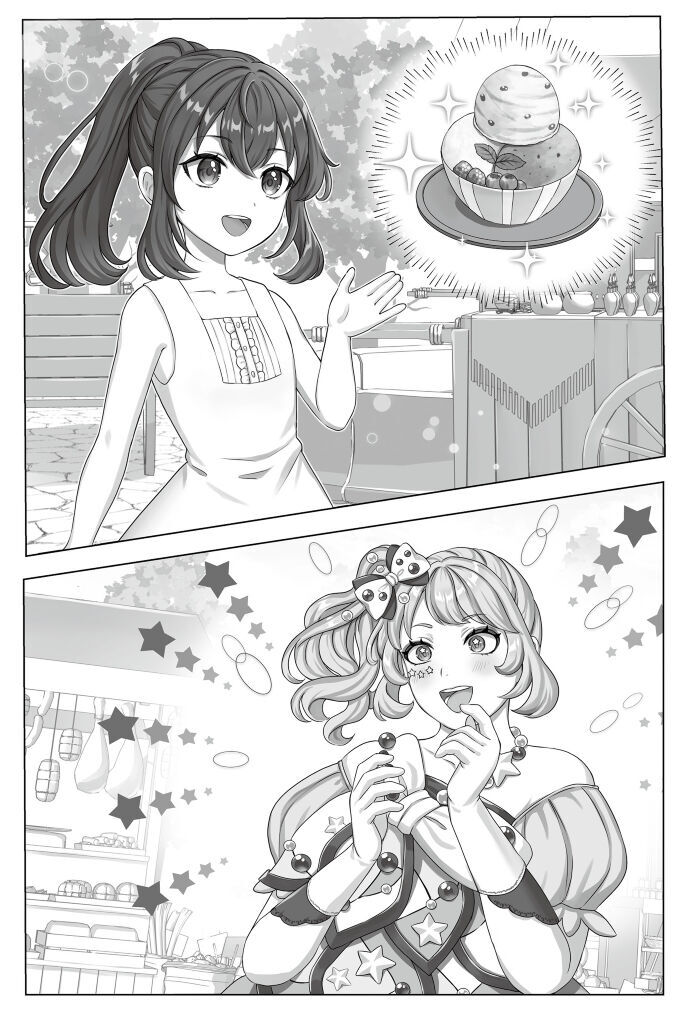

そう言って顔を上げると、キラキラしながら料理を見つめる四つの瞳に気がついた。

料理男子候補者一名と神獣代表試食係一名(一匹かな?)である。

期待の眼差しを向ける彼らを背に、盛りつけた料理をテーブルに置いて私は言った。

「さあ、召し上がれ!」

ハンバーグを一口食べたショウとグレンは、驚いたように一瞬動きを止めた。けれど、すぐに目を輝かせて、夢中で食べ始める。

フォークで切ると肉汁が溢れ、そのうま味がハーブの効いたトマトソースと絡まって口の中に広がる。

「こんな美味い肉料理初めて食べた。やっぱりカリンは料理の天才だなぁ」

いつもの通り、大げさなくらい褒めてくるショウ。その言葉にもだんだん慣れてきた。

グレンは無言でモグモグ食べている。

あれ? ハンバーグにタマネギが入っているけど、猫って食べちゃダメなんじゃないの? と疑問が浮かんだが、グレンは猫じゃなく神獣だったことを思い出す。

でも、普段のグレンを見ていると、やっぱり猫にしか見えないのよね……

食べ終わった空のお皿を寂しそうに見つめるショウ。その隣で同じ目をするグレン。その様子を見ておかわりのハンバーグをショウとグレンのお皿に載せてあげた。

目を輝かせて、さっそく皿の上のハンバーグにかぶりつくショウとグレン。その姿があまりに子供っぽくて、私は思わずくすりと笑った。

かなりハンバーグを気に入った様子だったので、その日はたくさん作ってクランリー農場のみんなにもお土産として持っていってもらうことにした。

◇◆◇

それから数日後、ショウからダンテさんが領主様のところに話をしに行ってきたことを教えてもらった。私はこのままこの森に住んでも大丈夫とのことだ。

トーシャの根のことは誰にも言ってはいけないけど、今まで通り私が採取する分には問題ないそうで安心した。

ただし、バレないようにしなくてはいけない。万が一トーシャの根のことが知れ渡れば、それを採取するために彼方此方から人が押し寄せることが予想されるからだ。

とはいえ、トーシャの根を採取したとしても根の中から砂糖の結晶を取り出すことは難しいだろう。今までだって硬すぎて割れないから砂糖の結晶が発見されなかったのだ。

トーシャの根の取り扱いに関しては、領主様が色々考えてくれるだろうから私はそれに従うだけだ。

ダンテさんにはショウから私がお祭りで出店することを伝えてもらった。

気がつけば、準備に追われるうちに時間はあっという間に過ぎていた。ショウが手伝ってくれたお陰で、アイスクリームの仕込みもバッチリだ。

お祭り前日の今日、私はいつもより早く起きてショウとラルクが来るのを待っていた。二人とも最初の宣言通り、屋台の設置を手伝ってくれるのだ。

カラン、カラン。

ドアベルが鳴り、店舗の入り口からショウとラルクが顔を出した。二人は私がいる時だけ店に入れるようにしてある。グレンにその設定の仕方を教えてもらったのだ。

「カリン! いよいよだね。僕すっごく楽しみにしていたんだ」

ラルクが店に入るなり大きな声で言った。相変わらず元気がいい。

「ラルク、いらっしゃい。私もとても楽しみにしていたのよ。手伝いに来てくれてありがとう」

私はラルクに向かって笑みを浮かべた。

「カリン、準備はいい?」

「ええ、もちろんよ」

ショウに促され外に出ると、眩しい太陽の光が降り注いでいた。森の中では木々のお陰かそれほど暑さを感じなくても、町の中はここより暑いことが予想される。

今日はノースリーブのワンピースにして正解だったかもしれない。

三人で幌馬車に乗って、ヨダの町に向かった。もちろん御者はショウだ。

町の中はやはり森の中よりも暑く感じた。お祭り開催中もずっと暑さが続けば、アイスクリームが飛ぶように売れるかもしれない。そんな期待に胸が膨らんだ。

ショウがヨダの町役場の前で私を降ろしてくれた。グレンも私の後に続く。

役場の受付に行くと、おつりのための両替の希望を聞かれた。おつりのことをすっかり失念していた。

私はとりあえず銀貨三十枚を両替してもらった。足りなければ後でも両替してくれるとのことだ。

よかった、よかった。

会場の入り口では、自警団が入場者をチェックしていた。今日は出店する人のみ入場が可能だ。私は役場の人に言われた通り、馬車から顔を出して受付でもらった番号札を見せて会場に入った。

大きな広場には石畳が敷かれ、その中央には周りを花に囲まれた妖精のオブジェが静かに佇んでいた。その周りに等間隔に屋台が設置され、そのうちの一角には一段高くなったステージのようなものが作られている。

そこで何かお祭りのイベントでもするのかもしれない。

ショウが馬車を停めると私は番号札を確認した。

四十九番……

「何番?」

ショウの言葉に番号札を見せる。ラルクも私が持った番号札を覗く。

私たちは馬車から降りてその番号が記された場所を探した。

「あっ、あれじゃない?」

ラルクが指差した方向は、広場から北の道へ入る手前だった。石畳の上に大きく「49」と書かれている。広場の中心から離れていて、あまりいい場所とは言えない。

やはり、出店を申し込むのが遅かったせいだろう。ついつい溜息をついてしまった。それでもお店を出せるだけでありがたい。そう気持ちを切り替えて前を向く。

「あら~、カリンちゃんじゃなぁい?」

明るい声に導かれるまま顔を向けると、ピンク色の髪を揺らしながらこちらに歩いてくるフランさんが目に入った。

「フランさん!」

私は思わず顔が綻んだ。

「カリンちゃんのお店はどこ?」

「あそこです」

私は四十九番と書かれた場所を指さしながら教えた。

「あらぁ、随分端っこねぇ。でも、あの時申し込んだのなら仕方がないわねぇ。でも、大丈夫よ。私も知り合いに声をかけて、カリンちゃんのお店を宣伝しておくから。ところで何を販売するの?」

「ありがとうございます。アイスクリームという冷たいお菓子を販売する予定です」

「冷たいお菓子……」

その言葉に、フランさんの目がぱっと輝いた。

「よかったら後で試食しに来てください」

「まぁ、嬉しいわ。私もカリンちゃんに似合いそうなリボンを持ってきたのよ。お祭り前日の今日は、出店する人同士で物々交換するのが恒例なの。だから私のお店の商品と交換ね」

「そうなんですか? 嬉しい! フランさんが作るのはみんな可愛いから楽しみだわ」

「あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。カリンちゃんはいい子ね。じゃあ、私もお店の準備があるから、後でカリンちゃんのお店に行くわね」

そこまで話してフランさんはショウとラルクに目を留めた。

「あら、カリンちゃんのお友達~?」

「はい、ショウとラルクです。出店を手伝ってもらってます」

「カリンちゃんは見る目あるわね~、二人ともとってもイケメンじゃない? 二人ともカリンちゃんのことよろしくね~」

ショウとラルクはフランさんの言葉に頬を染めた。

照れているのかな?

二人とも言葉が出ず、フランさんに軽く頭を下げるだけだった。

私たち三人は、指定された四十九番の場所へと向かった。グレンも辺りをキョロキョロと見回しながら、興味津々といった様子で後に続く。どうやら、お祭りがよほど気になるらしい。周囲を見渡すと、殆どの屋台は既に準備を終えていて、店主たちが談笑している姿もちらほらと見える。

自分の割り当てられた場所に着くと、屋台には布でできたカバーがかけられていた。

カバーを外し、屋台の天板を丁寧に拭き上げる。

それから予め作っておいたアイスクリームの写真付き看板を屋台の上に飾った。

カリンの美味しいアイスクリーム店

自分の名前が入った看板は、ちょっと恥ずかしい。でもこの店名はショウとラルクと三人で考えたものだ。私は最後まで反対したのだが、この町では店名に店主の名を入れることが多いそうだ。

やっぱり今後のことも考えて名前を売っておいた方がいいのかなと思い、意を決してこの看板を付けることにしたのだ。

私の屋台は一番端っこなので、右隣にだけ他の屋台が設置してあった。いや、よく見ると屋台には見えない。一人用の机のような台と上にある看板。その看板にはこう書いてあった。

よく当たる水晶占い

怪しさ満点。思わずツッコミたくなるような看板だった。

とりあえず隣の店? には誰もいないので、私たちは広場にある他の店を見て回ることにした。

会場を見回すと、彼方此方で出店者同士が自分の店の商品を見せ合っている様子が見えた。フランさんが言っていた通り、物々交換をしているのかもしれない。

少し歩くとなんだかいい匂いがしてきた。グレンも鼻をヒクヒクさせている。

「あそこで何かお肉みたいなのを焼いている!」

ラルクがその匂いの元を突き止めて指を差した。

お肉みたいなもの? お肉じゃなくて? ラルクの言葉に少し引っかかりつつ、私はその匂いのする屋台をジッと見つめた。

「あれは!」

私は目を丸くして思わず叫んだ。

「ん? どうしたんだカリン、そんなに驚いて」

ショウが不思議そうな顔をして私を見たが、私はその匂いの元の屋台が気になって目が逸らせない。

それは、前世でもよく食べたソーセージに似ていた。見た目だけじゃなく、味も前世で食べていたソーセージと同じだろうか?

これは確かめなくてはならない。

「行ってみましょう」

そう言ってショウとラルクを促して、私たちはお肉の焼ける匂いがする屋台に向かった。

その屋台の周りには匂いに釣られたのか、数人の出店者と思われる人が集まっていた。

「ゼフィロじいさん、いい匂いだな。それはなんの肉だ? 初めて見るが」

一人の男がソーセージを焼いているおじいさんに話しかけた。

ん? どっちも見たことがある。ああ、ボル肉を買った時のおじいさんと、お客さんの方は……確か八百屋のおじさんだ。

「おう、ガンスか、これはボル肉の腸詰めだ」

「腸詰め?」

「ああ、今まで内臓は捨てていたが、なんとか活用できないかと考えて研究してたんだ。いいから食ってみろ。美味いぞ」

「本当か? 内臓が美味いのか?」

「内臓を下処理して、肉と調味料を混ぜて詰めたんだ。おおっと、これ以上は秘密だ」

「よし、一つくれ、俺が味見をする」

そう言って、八百屋のおじさん……ガンスさんは、自分が持ってきたいくつかの野菜と串に刺さったソーセージを交換すると立ち去った。

私たちはその二人の様子をジッと見ていた。

「あっ、あの~、それってソーセージですよね」

私はソーセージを焼いているゼフィロじいさんに声をかけた。

「おお、アンタはこの間ボル肉を買っていった嬢ちゃんだな。その髪色と瞳の色はこの町では珍しいからよく覚えているよ」

「はい、この間はおまけのハムまでいただいてありがとうございました。とても美味しくいただきました」

「ん? ハム?」

「あっ、ボル肉の塩漬けのことです」

しまった、ずっと自分の中でハムって言っていたから、声に出してしまった。

「おお、ボル肉の塩漬けのことかぁ。そうか美味しかったか。でもハムという名前は覚えやすくていいな。これから肉の塩漬けのことをハムと呼ぶことにしよう」

なぜか、ゼフィロじいさんは「ハム」という言葉を気に入ったようだ。

「それで、嬢ちゃんはさっきソーセージって言っていたが、このボル肉の腸詰めのことか?」

あっ、ソーセージもこの世界にない言葉なのかもしれない。

「ふむ、ソーセージか……なるほど、このボル肉の腸詰めはソーセージと呼ぶことにしよう。構わないか? 嬢ちゃん」

ソーセージという名称もゼフィロじいさんは気に入ったようだ。

うん、でもまぁいいか。その方が私にとっても分かりやすい。

「ええ、もちろん」

私がそう答えると、ラルクが私の後ろから顔を出す。

「カリン、僕そのお肉食べてみたい」

「おいラルク、お前なぁ。遠慮というものはないのか?」

「だってぇ、すごく美味しそうなんだもの」

ラルクの言葉にショウが窘めた。

「ハハハッ、坊主、そうか美味そうか。ここにいるということは、あんたらも出店するのか?」

「出店するのはカリンで、俺たちは手伝いです」

ゼフィロじいさんの問いに、ショウが私の方を目で示しながら答えた。

「ほう、嬢ちゃんが出店するのか? 小さいのにたいしたもんだ。で? 何を売るんだ?」

ゼフィロじいさんは感心したように私の方に顔を向けた。

「アイスクリームという冷たいお菓子です」

「冷たいお菓子? 想像はつかないが、なんだか気になるな」

「あの、アイスクリームとその腸詰めを交換してもらえませんか?」

「もちろん、いいぞ。それと、腸詰めではなくソーセージじゃ」

いたずらっ子のような微笑みに、私もつい笑みを返す。

どうやら既にゼフィロじいさんの中では、その腸詰めはソーセージという呼び名になっているようだ。

「ほれ、食ってみろ。焼きたては美味いぞ」

「あっ、でもまだアイスクリームを用意してきていないので、後でいただきに来ます」

ゼフィロじいさんが串に刺さったソーセージ三本を手に持ち渡そうとした。

「いいんだよ。アイスクリームってやつは、あとでちゃんと嬢ちゃんの店でいただくさ」

「いいんですか? ありがとうございます。私の店はこの広場の北側の端っこにあります。見つけづらいかもしれないけど『カリンの美味しいアイスクリーム店』という看板を出してますのでそれが目印です」

「そうか、絶対に後で食べに行くよ」

「はい、待っています」

ソーセージを受け取ろうとしたその時、不意に強い視線を感じた。

気がつくと、グレンがジッとこちらを見つめている。

「あの、すいません、もう一本いただけますか? この子も食べたそうなので……」

私はグレンの方を見ながら、ゼフィロじいさんにお願いした。

「おう、すまんすまん。気がつかなかったよ。もちろんお前の分もあるぞ」

そう言ってゼフィロじいさんは、快くグレンのソーセージもくれた。

一口囓ってみると中から肉汁が溢れて、お肉の旨みが口の中に広がった。前世で食べたソーセージに限りなく近い。

私はしゃがんでグレンの口にソーセージを持っていった。

グレンはあっという間にソーセージを食べてしまった。よっぽど気に入ったのだろう。

ショウとラルクも同じようにあっという間に平らげていた。きっとこのお祭りが終わっても、ソーセージを求めてゼフィロじいさんの店を訪れることになると、確信した私だった。

ソーセージを食べて満足した私たちは、他の店も見て回ることにした。でも、私たちのようにこの広場をうろついている出店者もいるので誰もいない屋台もある。

「ねぇ、エミュウさんのお店、探してみない? 出店するって聞いたから、きっとどこかにあるはずよ」

「エミュウさんの店って、あの天才魔導具師の店か? カリンは彼女のことを知っているんだ」

「ええ、魔導カメラと宅送鳥をエミュウさんのお店で買ったの」

「そうか、彼女の魔導具は王都でも評判で、なかなか手に入らないんだ。まぁ、この町にしか彼女の店はないからね。直接ここまで買いに来るしかない」

「へぇ、エミュウさんって王都でも有名な魔導具師なんだ」

「ああ、彼女は以前王宮魔導具師に誘われたこともあるらしい。なぜか断ったそうだが」

私はショウの話を聞いて驚いた。エミュウさんのお店の看板の「天才魔導具師」という言葉は、自称ではなかったようだ。

ガタガタッ、ゴトンッ!

大きな音がした方に目を向けると、大きな台車を引くエミュウさんの姿が目に入った。下に落ちた魔導具を必死に拾っている。

「ああん、もう、嫌になっちゃう!」

そんな呟きが聞こえてきた。

「「エミュウさん……」」

ショウと私はその姿を目にすると同時に口にした。

「……あの人が、天才魔導具師……?」

ラルクがぽつりと呟いたその声に、私もつい吹き出しそうになった。

私たちは、台車の周りに落ちた物を拾っているエミュウさんの元に近づいていった。

エミュウさんは私たちに気づくと、笑みをこぼした。

「あら、カリンちゃん。出店の準備はもう済んだの?」

「はい、済みました。それであの、エミュウさん。すごい荷物ですね」

「あはは、そうなの。この機会に新しく開発した魔導具をお披露目してみんなの反応を見たいと思って……」

私はエミュウさんの言葉を受けて、台車に乗っている魔導具らしいたくさんの荷物を眺めた。

「あれ? 君は……もしかしてクランリー農場の……えっと……」

「ショウです。お久しぶりです。エミュウさん」

「そうそう、ショウだったわね。随分大人になっちゃって、見違えたわ。最後に会ったのは冒険者になるってこの町を出ていった時だから、三年ぶりくらいかしら? 本当に久しぶりねぇ」

エミュウさんは懐かしそうに言った。

ショウとエミュウさんが知り合いだったなんて、ちょっと意外だった。

「俺が冒険者になって家を出る時、エミュウさんから魔導コンロを買ったんだ。しかも折り畳み式鍋も付けてくれたんだ。お陰で旅先でも調理することができたよ。とはいえカリンのように凝ったものは作れなかったけどね」

ショウは不思議そうに二人を見ていた私に説明してくれた。

「役に立ってよかったわ」

エミュウさんは嬉しそうに微笑んだ。

「あら? そちらはショウの弟……かしら? 顔立ちが似ているから、そうよね」

「はい、ラルクといいます」

ラルクはエミュウさんにショウと似ていると言われて嬉しかったのか、満面の笑みで挨拶した。

「あっ、あのう、エミュウさん。それで、その台車に載っている一番大きい魔導具は乗り物みたいに見えるんですが……」

「まぁ! さすがね、カリンちゃん。そうなの! これは乗り物なのよ! 魔導カーっていうの。後でカリンちゃんにも試乗してもらうわね」

私はエミュウさんの言葉に顔を引き攣らせた。

えっ、試乗って……ほんとに大丈夫なの? この乗り物。

台車に載っているその乗り物は、前世で言えばミニカーやマイクロカーに近い形。でも、タイヤがついていないところが決定的に違う。

以前、エミュウさんにお祭りで何を売るのか聞いた時「当日までのお楽しみよ」と言っていたのは、この乗り物のことだったのかな?

私がグレンの方を見ているとショウが言った。

「クスッ、そうね。じゃあお願いするわ」

結局ショウと一緒に厨房に立って作ることになった。

私がタマネギを切って炒めるうちに、ショウには塊肉を適度な大きさに切ってもらった。

それをフードプロセッサーに入れて細かくする。この時、以前炊いておいた玄米を少しだけ入れる。つなぎとなるパン粉がないので、その代用だ。

「なんで、肉を細かくするんだ? 食べ応えがなくなるんじゃないか?」

ショウも冒険者だから、お肉を自分で調理することはあったらしい。でも、お肉は塊肉を焼くか、一口大の大きさをスープで煮るかの二択しかなかったそうだ。

「お肉を細かくして纏めることで、柔らかくジューシーな料理に生まれ変わるのよ」

「ふーん、じゃあなんで米を混ぜるんだ?」

「お米はお肉がちゃんと纏まるようにするため、つなぎとして使うの」

「つなぎ?」

「そう、本来ならパン粉、つまりパンの粉ね、それを牛乳でふやかして使うのよ。でも今回はパンがないからお米を代用として使うの」

「ふーん、カリンはすごいな。よくこんなレシピを思いつくよ」

「ふふふっ」

私が考えたわけじゃないことに後ろめたくなって笑って誤魔化した。

お肉がいい具合に細かくなったようなので、ボウルに移し、卵とタマネギ、塩、胡椒を入れて手でこねる。ショウは私がコネコネするのをジッと見ている。

とても気になるようだ。これは料理男子になる日も近いかもしれない。

ハンバーグの種がしっかり混ざったので丸く成型する。ショウもやりたがったのでお願いした。

ショウが作ったものはかなり大きい。

たくさん食べたいという意思表示だろうか?

形が出来上がるとフライパンで焼いていく。ジュワーという音と共に、お肉の匂いが辺りに広がる。両面に焦げ目を付けたら弱火にして蓋をする。これでじっくり中まで火を通すのだ。

その間に付け合わせとして、マッシュポテトと人参のグラッセ、茹でたブロッコリーを皿に盛り付ける。

「うん、これでいいかな?」

ハンバーグにフォークを刺すと透明な肉汁が出てきた。どうやらちゃんと中まで火が通っているらしい。先日作っておいたトマトソースをフライパンに入れる。森で採ったハーブの風味が効いて結構美味しくできたのだ。

トマトソースが煮詰まったところで火を止めてお皿に盛りつける。

パンがないので以前作ってストックして置いたケークサレを添えた。

「うん、できた」

そう言って顔を上げると、キラキラしながら料理を見つめる四つの瞳に気がついた。

料理男子候補者一名と神獣代表試食係一名(一匹かな?)である。

期待の眼差しを向ける彼らを背に、盛りつけた料理をテーブルに置いて私は言った。

「さあ、召し上がれ!」

ハンバーグを一口食べたショウとグレンは、驚いたように一瞬動きを止めた。けれど、すぐに目を輝かせて、夢中で食べ始める。

フォークで切ると肉汁が溢れ、そのうま味がハーブの効いたトマトソースと絡まって口の中に広がる。

「こんな美味い肉料理初めて食べた。やっぱりカリンは料理の天才だなぁ」

いつもの通り、大げさなくらい褒めてくるショウ。その言葉にもだんだん慣れてきた。

グレンは無言でモグモグ食べている。

あれ? ハンバーグにタマネギが入っているけど、猫って食べちゃダメなんじゃないの? と疑問が浮かんだが、グレンは猫じゃなく神獣だったことを思い出す。

でも、普段のグレンを見ていると、やっぱり猫にしか見えないのよね……

食べ終わった空のお皿を寂しそうに見つめるショウ。その隣で同じ目をするグレン。その様子を見ておかわりのハンバーグをショウとグレンのお皿に載せてあげた。

目を輝かせて、さっそく皿の上のハンバーグにかぶりつくショウとグレン。その姿があまりに子供っぽくて、私は思わずくすりと笑った。

かなりハンバーグを気に入った様子だったので、その日はたくさん作ってクランリー農場のみんなにもお土産として持っていってもらうことにした。

◇◆◇

それから数日後、ショウからダンテさんが領主様のところに話をしに行ってきたことを教えてもらった。私はこのままこの森に住んでも大丈夫とのことだ。

トーシャの根のことは誰にも言ってはいけないけど、今まで通り私が採取する分には問題ないそうで安心した。

ただし、バレないようにしなくてはいけない。万が一トーシャの根のことが知れ渡れば、それを採取するために彼方此方から人が押し寄せることが予想されるからだ。

とはいえ、トーシャの根を採取したとしても根の中から砂糖の結晶を取り出すことは難しいだろう。今までだって硬すぎて割れないから砂糖の結晶が発見されなかったのだ。

トーシャの根の取り扱いに関しては、領主様が色々考えてくれるだろうから私はそれに従うだけだ。

ダンテさんにはショウから私がお祭りで出店することを伝えてもらった。

気がつけば、準備に追われるうちに時間はあっという間に過ぎていた。ショウが手伝ってくれたお陰で、アイスクリームの仕込みもバッチリだ。

お祭り前日の今日、私はいつもより早く起きてショウとラルクが来るのを待っていた。二人とも最初の宣言通り、屋台の設置を手伝ってくれるのだ。

カラン、カラン。

ドアベルが鳴り、店舗の入り口からショウとラルクが顔を出した。二人は私がいる時だけ店に入れるようにしてある。グレンにその設定の仕方を教えてもらったのだ。

「カリン! いよいよだね。僕すっごく楽しみにしていたんだ」

ラルクが店に入るなり大きな声で言った。相変わらず元気がいい。

「ラルク、いらっしゃい。私もとても楽しみにしていたのよ。手伝いに来てくれてありがとう」

私はラルクに向かって笑みを浮かべた。

「カリン、準備はいい?」

「ええ、もちろんよ」

ショウに促され外に出ると、眩しい太陽の光が降り注いでいた。森の中では木々のお陰かそれほど暑さを感じなくても、町の中はここより暑いことが予想される。

今日はノースリーブのワンピースにして正解だったかもしれない。

三人で幌馬車に乗って、ヨダの町に向かった。もちろん御者はショウだ。

町の中はやはり森の中よりも暑く感じた。お祭り開催中もずっと暑さが続けば、アイスクリームが飛ぶように売れるかもしれない。そんな期待に胸が膨らんだ。

ショウがヨダの町役場の前で私を降ろしてくれた。グレンも私の後に続く。

役場の受付に行くと、おつりのための両替の希望を聞かれた。おつりのことをすっかり失念していた。

私はとりあえず銀貨三十枚を両替してもらった。足りなければ後でも両替してくれるとのことだ。

よかった、よかった。

会場の入り口では、自警団が入場者をチェックしていた。今日は出店する人のみ入場が可能だ。私は役場の人に言われた通り、馬車から顔を出して受付でもらった番号札を見せて会場に入った。

大きな広場には石畳が敷かれ、その中央には周りを花に囲まれた妖精のオブジェが静かに佇んでいた。その周りに等間隔に屋台が設置され、そのうちの一角には一段高くなったステージのようなものが作られている。

そこで何かお祭りのイベントでもするのかもしれない。

ショウが馬車を停めると私は番号札を確認した。

四十九番……

「何番?」

ショウの言葉に番号札を見せる。ラルクも私が持った番号札を覗く。

私たちは馬車から降りてその番号が記された場所を探した。

「あっ、あれじゃない?」

ラルクが指差した方向は、広場から北の道へ入る手前だった。石畳の上に大きく「49」と書かれている。広場の中心から離れていて、あまりいい場所とは言えない。

やはり、出店を申し込むのが遅かったせいだろう。ついつい溜息をついてしまった。それでもお店を出せるだけでありがたい。そう気持ちを切り替えて前を向く。

「あら~、カリンちゃんじゃなぁい?」

明るい声に導かれるまま顔を向けると、ピンク色の髪を揺らしながらこちらに歩いてくるフランさんが目に入った。

「フランさん!」

私は思わず顔が綻んだ。

「カリンちゃんのお店はどこ?」

「あそこです」

私は四十九番と書かれた場所を指さしながら教えた。

「あらぁ、随分端っこねぇ。でも、あの時申し込んだのなら仕方がないわねぇ。でも、大丈夫よ。私も知り合いに声をかけて、カリンちゃんのお店を宣伝しておくから。ところで何を販売するの?」

「ありがとうございます。アイスクリームという冷たいお菓子を販売する予定です」

「冷たいお菓子……」

その言葉に、フランさんの目がぱっと輝いた。

「よかったら後で試食しに来てください」

「まぁ、嬉しいわ。私もカリンちゃんに似合いそうなリボンを持ってきたのよ。お祭り前日の今日は、出店する人同士で物々交換するのが恒例なの。だから私のお店の商品と交換ね」

「そうなんですか? 嬉しい! フランさんが作るのはみんな可愛いから楽しみだわ」

「あら、嬉しいこと言ってくれるじゃない。カリンちゃんはいい子ね。じゃあ、私もお店の準備があるから、後でカリンちゃんのお店に行くわね」

そこまで話してフランさんはショウとラルクに目を留めた。

「あら、カリンちゃんのお友達~?」

「はい、ショウとラルクです。出店を手伝ってもらってます」

「カリンちゃんは見る目あるわね~、二人ともとってもイケメンじゃない? 二人ともカリンちゃんのことよろしくね~」

ショウとラルクはフランさんの言葉に頬を染めた。

照れているのかな?

二人とも言葉が出ず、フランさんに軽く頭を下げるだけだった。

私たち三人は、指定された四十九番の場所へと向かった。グレンも辺りをキョロキョロと見回しながら、興味津々といった様子で後に続く。どうやら、お祭りがよほど気になるらしい。周囲を見渡すと、殆どの屋台は既に準備を終えていて、店主たちが談笑している姿もちらほらと見える。

自分の割り当てられた場所に着くと、屋台には布でできたカバーがかけられていた。

カバーを外し、屋台の天板を丁寧に拭き上げる。

それから予め作っておいたアイスクリームの写真付き看板を屋台の上に飾った。

カリンの美味しいアイスクリーム店

自分の名前が入った看板は、ちょっと恥ずかしい。でもこの店名はショウとラルクと三人で考えたものだ。私は最後まで反対したのだが、この町では店名に店主の名を入れることが多いそうだ。

やっぱり今後のことも考えて名前を売っておいた方がいいのかなと思い、意を決してこの看板を付けることにしたのだ。

私の屋台は一番端っこなので、右隣にだけ他の屋台が設置してあった。いや、よく見ると屋台には見えない。一人用の机のような台と上にある看板。その看板にはこう書いてあった。

よく当たる水晶占い

怪しさ満点。思わずツッコミたくなるような看板だった。

とりあえず隣の店? には誰もいないので、私たちは広場にある他の店を見て回ることにした。

会場を見回すと、彼方此方で出店者同士が自分の店の商品を見せ合っている様子が見えた。フランさんが言っていた通り、物々交換をしているのかもしれない。

少し歩くとなんだかいい匂いがしてきた。グレンも鼻をヒクヒクさせている。

「あそこで何かお肉みたいなのを焼いている!」

ラルクがその匂いの元を突き止めて指を差した。

お肉みたいなもの? お肉じゃなくて? ラルクの言葉に少し引っかかりつつ、私はその匂いのする屋台をジッと見つめた。

「あれは!」

私は目を丸くして思わず叫んだ。

「ん? どうしたんだカリン、そんなに驚いて」

ショウが不思議そうな顔をして私を見たが、私はその匂いの元の屋台が気になって目が逸らせない。

それは、前世でもよく食べたソーセージに似ていた。見た目だけじゃなく、味も前世で食べていたソーセージと同じだろうか?

これは確かめなくてはならない。

「行ってみましょう」

そう言ってショウとラルクを促して、私たちはお肉の焼ける匂いがする屋台に向かった。

その屋台の周りには匂いに釣られたのか、数人の出店者と思われる人が集まっていた。

「ゼフィロじいさん、いい匂いだな。それはなんの肉だ? 初めて見るが」

一人の男がソーセージを焼いているおじいさんに話しかけた。

ん? どっちも見たことがある。ああ、ボル肉を買った時のおじいさんと、お客さんの方は……確か八百屋のおじさんだ。

「おう、ガンスか、これはボル肉の腸詰めだ」

「腸詰め?」

「ああ、今まで内臓は捨てていたが、なんとか活用できないかと考えて研究してたんだ。いいから食ってみろ。美味いぞ」

「本当か? 内臓が美味いのか?」

「内臓を下処理して、肉と調味料を混ぜて詰めたんだ。おおっと、これ以上は秘密だ」

「よし、一つくれ、俺が味見をする」

そう言って、八百屋のおじさん……ガンスさんは、自分が持ってきたいくつかの野菜と串に刺さったソーセージを交換すると立ち去った。

私たちはその二人の様子をジッと見ていた。

「あっ、あの~、それってソーセージですよね」

私はソーセージを焼いているゼフィロじいさんに声をかけた。

「おお、アンタはこの間ボル肉を買っていった嬢ちゃんだな。その髪色と瞳の色はこの町では珍しいからよく覚えているよ」

「はい、この間はおまけのハムまでいただいてありがとうございました。とても美味しくいただきました」

「ん? ハム?」

「あっ、ボル肉の塩漬けのことです」

しまった、ずっと自分の中でハムって言っていたから、声に出してしまった。

「おお、ボル肉の塩漬けのことかぁ。そうか美味しかったか。でもハムという名前は覚えやすくていいな。これから肉の塩漬けのことをハムと呼ぶことにしよう」

なぜか、ゼフィロじいさんは「ハム」という言葉を気に入ったようだ。

「それで、嬢ちゃんはさっきソーセージって言っていたが、このボル肉の腸詰めのことか?」

あっ、ソーセージもこの世界にない言葉なのかもしれない。

「ふむ、ソーセージか……なるほど、このボル肉の腸詰めはソーセージと呼ぶことにしよう。構わないか? 嬢ちゃん」

ソーセージという名称もゼフィロじいさんは気に入ったようだ。

うん、でもまぁいいか。その方が私にとっても分かりやすい。

「ええ、もちろん」

私がそう答えると、ラルクが私の後ろから顔を出す。

「カリン、僕そのお肉食べてみたい」

「おいラルク、お前なぁ。遠慮というものはないのか?」

「だってぇ、すごく美味しそうなんだもの」

ラルクの言葉にショウが窘めた。

「ハハハッ、坊主、そうか美味そうか。ここにいるということは、あんたらも出店するのか?」

「出店するのはカリンで、俺たちは手伝いです」

ゼフィロじいさんの問いに、ショウが私の方を目で示しながら答えた。

「ほう、嬢ちゃんが出店するのか? 小さいのにたいしたもんだ。で? 何を売るんだ?」

ゼフィロじいさんは感心したように私の方に顔を向けた。

「アイスクリームという冷たいお菓子です」

「冷たいお菓子? 想像はつかないが、なんだか気になるな」

「あの、アイスクリームとその腸詰めを交換してもらえませんか?」

「もちろん、いいぞ。それと、腸詰めではなくソーセージじゃ」

いたずらっ子のような微笑みに、私もつい笑みを返す。

どうやら既にゼフィロじいさんの中では、その腸詰めはソーセージという呼び名になっているようだ。

「ほれ、食ってみろ。焼きたては美味いぞ」

「あっ、でもまだアイスクリームを用意してきていないので、後でいただきに来ます」

ゼフィロじいさんが串に刺さったソーセージ三本を手に持ち渡そうとした。

「いいんだよ。アイスクリームってやつは、あとでちゃんと嬢ちゃんの店でいただくさ」

「いいんですか? ありがとうございます。私の店はこの広場の北側の端っこにあります。見つけづらいかもしれないけど『カリンの美味しいアイスクリーム店』という看板を出してますのでそれが目印です」

「そうか、絶対に後で食べに行くよ」

「はい、待っています」

ソーセージを受け取ろうとしたその時、不意に強い視線を感じた。

気がつくと、グレンがジッとこちらを見つめている。

「あの、すいません、もう一本いただけますか? この子も食べたそうなので……」

私はグレンの方を見ながら、ゼフィロじいさんにお願いした。

「おう、すまんすまん。気がつかなかったよ。もちろんお前の分もあるぞ」

そう言ってゼフィロじいさんは、快くグレンのソーセージもくれた。

一口囓ってみると中から肉汁が溢れて、お肉の旨みが口の中に広がった。前世で食べたソーセージに限りなく近い。

私はしゃがんでグレンの口にソーセージを持っていった。

グレンはあっという間にソーセージを食べてしまった。よっぽど気に入ったのだろう。

ショウとラルクも同じようにあっという間に平らげていた。きっとこのお祭りが終わっても、ソーセージを求めてゼフィロじいさんの店を訪れることになると、確信した私だった。

ソーセージを食べて満足した私たちは、他の店も見て回ることにした。でも、私たちのようにこの広場をうろついている出店者もいるので誰もいない屋台もある。

「ねぇ、エミュウさんのお店、探してみない? 出店するって聞いたから、きっとどこかにあるはずよ」

「エミュウさんの店って、あの天才魔導具師の店か? カリンは彼女のことを知っているんだ」

「ええ、魔導カメラと宅送鳥をエミュウさんのお店で買ったの」

「そうか、彼女の魔導具は王都でも評判で、なかなか手に入らないんだ。まぁ、この町にしか彼女の店はないからね。直接ここまで買いに来るしかない」

「へぇ、エミュウさんって王都でも有名な魔導具師なんだ」

「ああ、彼女は以前王宮魔導具師に誘われたこともあるらしい。なぜか断ったそうだが」

私はショウの話を聞いて驚いた。エミュウさんのお店の看板の「天才魔導具師」という言葉は、自称ではなかったようだ。

ガタガタッ、ゴトンッ!

大きな音がした方に目を向けると、大きな台車を引くエミュウさんの姿が目に入った。下に落ちた魔導具を必死に拾っている。

「ああん、もう、嫌になっちゃう!」

そんな呟きが聞こえてきた。

「「エミュウさん……」」

ショウと私はその姿を目にすると同時に口にした。

「……あの人が、天才魔導具師……?」

ラルクがぽつりと呟いたその声に、私もつい吹き出しそうになった。

私たちは、台車の周りに落ちた物を拾っているエミュウさんの元に近づいていった。

エミュウさんは私たちに気づくと、笑みをこぼした。

「あら、カリンちゃん。出店の準備はもう済んだの?」

「はい、済みました。それであの、エミュウさん。すごい荷物ですね」

「あはは、そうなの。この機会に新しく開発した魔導具をお披露目してみんなの反応を見たいと思って……」

私はエミュウさんの言葉を受けて、台車に乗っている魔導具らしいたくさんの荷物を眺めた。

「あれ? 君は……もしかしてクランリー農場の……えっと……」

「ショウです。お久しぶりです。エミュウさん」

「そうそう、ショウだったわね。随分大人になっちゃって、見違えたわ。最後に会ったのは冒険者になるってこの町を出ていった時だから、三年ぶりくらいかしら? 本当に久しぶりねぇ」

エミュウさんは懐かしそうに言った。

ショウとエミュウさんが知り合いだったなんて、ちょっと意外だった。

「俺が冒険者になって家を出る時、エミュウさんから魔導コンロを買ったんだ。しかも折り畳み式鍋も付けてくれたんだ。お陰で旅先でも調理することができたよ。とはいえカリンのように凝ったものは作れなかったけどね」

ショウは不思議そうに二人を見ていた私に説明してくれた。

「役に立ってよかったわ」

エミュウさんは嬉しそうに微笑んだ。

「あら? そちらはショウの弟……かしら? 顔立ちが似ているから、そうよね」

「はい、ラルクといいます」

ラルクはエミュウさんにショウと似ていると言われて嬉しかったのか、満面の笑みで挨拶した。

「あっ、あのう、エミュウさん。それで、その台車に載っている一番大きい魔導具は乗り物みたいに見えるんですが……」

「まぁ! さすがね、カリンちゃん。そうなの! これは乗り物なのよ! 魔導カーっていうの。後でカリンちゃんにも試乗してもらうわね」

私はエミュウさんの言葉に顔を引き攣らせた。

えっ、試乗って……ほんとに大丈夫なの? この乗り物。

台車に載っているその乗り物は、前世で言えばミニカーやマイクロカーに近い形。でも、タイヤがついていないところが決定的に違う。

以前、エミュウさんにお祭りで何を売るのか聞いた時「当日までのお楽しみよ」と言っていたのは、この乗り物のことだったのかな?

34

あなたにおすすめの小説

異世界でのんびり暮らしてみることにしました

松石 愛弓

ファンタジー

アラサーの社畜OL 湊 瑠香(みなと るか)は、過労で倒れている時に、露店で買った怪しげな花に導かれ異世界に。忙しく辛かった過去を忘れ、異世界でのんびり楽しく暮らしてみることに。優しい人々や可愛い生物との出会い、不思議な植物、コメディ風に突っ込んだり突っ込まれたり。徐々にコメディ路線になっていく予定です。お話の展開など納得のいかないところがあるかもしれませんが、書くことが未熟者の作者ゆえ見逃していただけると助かります。他サイトにも投稿しています。

https://www.alphapolis.co.jp/novel/793391534/466596284/episode/5320962

https://www.alphapolis.co.jp/novel/793391534/84576624/episode/5093144

https://www.alphapolis.co.jp/novel/793391534/786307039/episode/2285646

異世界召喚された俺の料理が美味すぎて魔王軍が侵略やめた件

さかーん

ファンタジー

魔王様、世界征服より晩ご飯ですよ!

食品メーカー勤務の平凡な社会人・橘陽人(たちばな はると)は、ある日突然異世界に召喚されてしまった。剣も魔法もない陽人が頼れるのは唯一の特技――料理の腕だけ。

侵略の真っ最中だった魔王ゼファーとその部下たちに、試しに料理を振る舞ったところ、まさかの大絶賛。

「なにこれ美味い!」「もう戦争どころじゃない!」

気づけば魔王軍は侵略作戦を完全放棄。陽人の料理に夢中になり、次々と餌付けされてしまった。

いつの間にか『魔王専属料理人』として雇われてしまった陽人は、料理の腕一本で人間世界と魔族の架け橋となってしまう――。

料理と異世界が織りなす、ほのぼのグルメ・ファンタジー開幕!

家ごと異世界ライフ

ねむたん

ファンタジー

突然、自宅ごと異世界の森へと転移してしまった高校生・紬。電気や水道が使える不思議な家を拠点に、自給自足の生活を始める彼女は、個性豊かな住人たちや妖精たちと出会い、少しずつ村を発展させていく。温泉の発見や宿屋の建築、そして寡黙なドワーフとのほのかな絆――未知の世界で織りなす、笑いと癒しのスローライフファンタジー!

料理スキルで完璧な料理が作れるようになったから、異世界を満喫します

黒木 楓

恋愛

隣の部屋の住人というだけで、女子高生2人が行った異世界転移の儀式に私、アカネは巻き込まれてしまう。

どうやら儀式は成功したみたいで、女子高生2人は聖女や賢者といったスキルを手に入れたらしい。

巻き込まれた私のスキルは「料理」スキルだけど、それは手順を省略して完璧な料理が作れる凄いスキルだった。

転生者で1人だけ立場が悪かった私は、こき使われることを恐れてスキルの力を隠しながら過ごしていた。

そうしていたら「お前は不要だ」と言われて城から追い出されたけど――こうなったらもう、異世界を満喫するしかないでしょう。

異世界に転移したら、孤児院でごはん係になりました

雪月夜狐

ファンタジー

ある日突然、異世界に転移してしまったユウ。

気がつけば、そこは辺境にある小さな孤児院だった。

剣も魔法も使えないユウにできるのは、

子供たちのごはんを作り、洗濯をして、寝かしつけをすることだけ。

……のはずが、なぜか料理や家事といった

日常のことだけが、やたらとうまくいく。

無口な男の子、甘えん坊の女の子、元気いっぱいな年長組。

個性豊かな子供たちに囲まれて、

ユウは孤児院の「ごはん係」として、毎日を過ごしていく。

やがて、かつてこの孤児院で育った冒険者や商人たちも顔を出し、

孤児院は少しずつ、人が集まる場所になっていく。

戦わない、争わない。

ただ、ごはんを作って、今日をちゃんと暮らすだけ。

ほんわか天然な世話係と子供たちの日常を描く、

やさしい異世界孤児院ファンタジー。

召喚されたら聖女が二人!? 私はお呼びじゃないようなので好きに生きます

かずきりり

ファンタジー

旧題:召喚された二人の聖女~私はお呼びじゃないようなので好きに生きます~

【第14回ファンタジー小説大賞エントリー】

奨励賞受賞

●聖女編●

いきなり召喚された上に、ババァ発言。

挙句、偽聖女だと。

確かに女子高生の方が聖女らしいでしょう、そうでしょう。

だったら好きに生きさせてもらいます。

脱社畜!

ハッピースローライフ!

ご都合主義万歳!

ノリで生きて何が悪い!

●勇者編●

え?勇者?

うん?勇者?

そもそも召喚って何か知ってますか?

またやらかしたのかバカ王子ー!

●魔界編●

いきおくれって分かってるわー!

それよりも、クロを探しに魔界へ!

魔界という場所は……とてつもなかった

そしてクロはクロだった。

魔界でも見事になしてみせようスローライフ!

邪魔するなら排除します!

--------------

恋愛はスローペース

物事を組み立てる、という訓練のため三部作長編を予定しております。

異世界着ぐるみ転生

こまちゃも

ファンタジー

旧題:着ぐるみ転生

どこにでもいる、普通のOLだった。

会社と部屋を往復する毎日。趣味と言えば、十年以上続けているRPGオンラインゲーム。

ある日気が付くと、森の中だった。

誘拐?ちょっと待て、何この全身モフモフ!

自分の姿が、ゲームで使っていたアバター・・・二足歩行の巨大猫になっていた。

幸い、ゲームで培ったスキルや能力はそのまま。使っていたアイテムバッグも中身入り!

冒険者?そんな怖い事はしません!

目指せ、自給自足!

*小説家になろう様でも掲載中です

猫好きのぼっちおじさん、招かれた異世界で気ままに【亜空間倉庫】で移動販売を始める

遥風 かずら

ファンタジー

【HOTランキング1位作品(9月2週目)】

猫好きを公言する独身おじさん麦山湯治(49)は商売で使っているキッチンカーを車検に出し、常連カードの更新も兼ねていつもの猫カフェに来ていた。猫カフェの一番人気かつ美人トラ猫のコムギに特に好かれており、湯治が声をかけなくても、自発的に膝に乗ってきては抱っこを要求されるほどの猫好き上級者でもあった。

そんないつものもふもふタイム中、スタッフに信頼されている湯治は他の客がいないこともあって、数分ほど猫たちの見守りを頼まれる。二つ返事で猫たちに温かい眼差しを向ける湯治。そんな時、コムギに手招きをされた湯治は細長い廊下をついて歩く。おかしいと感じながら延々と続く長い廊下を進んだ湯治だったが、コムギが突然湯治の顔をめがけて引き返してくる。怒ることのない湯治がコムギを顔から離して目を開けると、そこは猫カフェではなくのどかな厩舎の中。

まるで招かれるように異世界に降り立った湯治は、好きな猫と一緒に生きることを目指して外に向かうのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。