26 / 120

第26話 百聞はボサノバにしかず 2

しおりを挟む

昼休憩が終わり文哉は作業場へと戻った。

昼礼など無く朝礼時に極められた作業員それぞれの持ち場、レーンと呼ばれる場所へと着く。

ベルトコンベアに流れてくる荷物をカテゴリーごとに分けて台車に乗せて、荷物ごとに貼り付けてあるバーコードシールをハンディバーコードリーダーで読み取って台車と紐付けていく。

文哉の配属している部署──一階のこの階層は食料品類を扱っているため分けるカテゴリーは飲料や菓子類、インスタント食品などになる。

菓子類の入った荷物、段ボール箱は軽いものだったが飲料ケースは15kg程度の重さで少し傾斜のついたベルトコンベアを勢いつけて流れてくる。

それが十箱ほど続くとベルトコンベアに安全用にと取りつけられた減速用ブレーキは機能せず、物凄い速さで荷物は流れてくるのだが文哉はすっかり馴れたもので簡単に受け止めていた。

派遣会社のパワーワークステーションから仕事紹介されたメールには確か軽作業と書かれていたが、文哉の隣でまだ働いて一ヶ月と経たない三十そこそこの新人が荷物の勢いを止めれずわーわーと騒いでいた。

階層内にはベルトコンベアの音が煩く響き渡っていたので、その騒ぎも隣のレーンぐらいまでしか届かず、しっかり聞こえた文哉はあとで処理するかと一旦無視することにした。

逆隣で働く伊知郎も自分の担当レーンの荷物の処理で精一杯の様子だった。

全国展開してる大型スーパーの周辺地域各店舗への商品搬入。

担当を分けられたレーンはそれぞれ各店舗行きに分けられていて、文哉が担当するのはその中でも大型店舗となっていた。

大型店舗はもちろん流れてくる物量も多く、セール準備時などは一日に流れる物量が膨大で三人がかりで荷物の仕分け処理を行う必要があるほどだったが、文哉は基本的に一人でその物量を処理できていた。

文哉より若い連中はその様を見て、平田チャレンジと名付けて大量の物量を一人で処理する挑戦をゲーム感覚で行っては撃沈していった。

必要なのは凄い勢いで流れてくる荷物を受け止める筋力、だけではない。

荷物を素早く台車に乗せる瞬発力と、その際にカテゴリーに分ける認識力、どのタイミングでハンディバーコードリーダーで読み取るのかという判断力も必要で、そしてそれを一日続ける忍耐力も要であった。

夕方の物量ピーク時には、このまま一生荷物が流れてくるのではないか、と途方もない量が時間の感覚を麻痺させるほどの間流れるのでそこで心が折れてギブアップするものが多い。

仕事なので助けを呼ぶのは一向に構わないが、そうなってからのレーンというものは地獄絵図の様に荷物が散乱としているもので、客先には見せられないと夕方以降の現場への来客を拒んでいるほどだ。

ゲーム感覚で挑戦していた若い連中はそうなるとすっかり意気消沈して作業効率が下がり、後始末を任される文哉は辟易としていた。

自分の担当のレーンの荷物の流れが落ち着くと文哉は先ほど騒いでいた新人のレーンへと手伝いに行った。

どもーすっ、とベルトコンベアの音に欠き消されるか消されないか微妙な音量で挨拶を告げて、文哉は軽い荷物が潰されないように優先的に取り除いていく。

一年で見馴れた荷物ばかりなので、外側の印字の色だけでその段ボール箱の強度を判断していく。

朝の挨拶時に年齢については少し説明したはずだが、新人は年下の文哉に対して慌てた様子で敬語で礼を述べた。

平田文哉、二十二歳。

三十そこそこの男性に敬語を使われて自分の挨拶の仕方を反省する。

失礼します、とかの方が良かったか、と文哉は考えたがそれもそれでおかしいかと首を傾げる。

十九の剣崎の目上に対しての口調に注意ことしないまでも如何なものかと思っていた文哉は、人の振り見て我が振り直せだな、と聞くだけで使うことの無かった諺を思い出す。

「平田君は自分のレーンに戻ってくれていいよ。あとは私が手伝うから。平田君のところは夕方から大変でしょ、今はのんびりしときなよ」

言葉使いに思考を巡らしていたらいつの間にか伊知郎も新人のレーンの作業の手伝いに入っていた。

唐突の声かけに、うお、と文哉は小さく驚いてしまって誤魔化す為に咳払いした。

「安堂さんは自分のとこ大丈夫なんですか?」

「あ、まぁ、いつも手一杯だからね、心配させてしまうのは申し訳無い」

「あ、いや、そういうことじゃなくて。いや、なくてですね。今日は昼からってことで変に力入ってんじゃないかと」

会話しながら文哉は荷物を素早く仕分けていく。

伊知郎もそれには遅れるものの荷物を仕分ける。

二人の速さに新人は追いつけなくなり、呆然と作業を見ていた。

「あ、見てていいけど見ながらどう作業をしていくか覚えてくださいねー」

「はは、平田君の速さだと難しいんじゃないかな、それ」

「え、そうっすかー」

他の作業員にも指摘された事を伊知郎にも言われたが、文哉は作業の手を緩めることはなかった。

軽作業とはいえ力仕事、何処かしら体育会系となるこの職場では親切な作業マニュアルなんて無く、口頭での説明と見て覚えろの精神で新人育成を行っていた。

文哉は自身が見て覚えるタイプだったのでそのやり方に不満は無く、むしろ使える新人の判別に向いてるとすら思っていた。

自分の動きについてこれるヤツは使えるし、ついてこれないヤツには期待しない。

わかりやすい話だと、文哉は思っていた。

昼礼など無く朝礼時に極められた作業員それぞれの持ち場、レーンと呼ばれる場所へと着く。

ベルトコンベアに流れてくる荷物をカテゴリーごとに分けて台車に乗せて、荷物ごとに貼り付けてあるバーコードシールをハンディバーコードリーダーで読み取って台車と紐付けていく。

文哉の配属している部署──一階のこの階層は食料品類を扱っているため分けるカテゴリーは飲料や菓子類、インスタント食品などになる。

菓子類の入った荷物、段ボール箱は軽いものだったが飲料ケースは15kg程度の重さで少し傾斜のついたベルトコンベアを勢いつけて流れてくる。

それが十箱ほど続くとベルトコンベアに安全用にと取りつけられた減速用ブレーキは機能せず、物凄い速さで荷物は流れてくるのだが文哉はすっかり馴れたもので簡単に受け止めていた。

派遣会社のパワーワークステーションから仕事紹介されたメールには確か軽作業と書かれていたが、文哉の隣でまだ働いて一ヶ月と経たない三十そこそこの新人が荷物の勢いを止めれずわーわーと騒いでいた。

階層内にはベルトコンベアの音が煩く響き渡っていたので、その騒ぎも隣のレーンぐらいまでしか届かず、しっかり聞こえた文哉はあとで処理するかと一旦無視することにした。

逆隣で働く伊知郎も自分の担当レーンの荷物の処理で精一杯の様子だった。

全国展開してる大型スーパーの周辺地域各店舗への商品搬入。

担当を分けられたレーンはそれぞれ各店舗行きに分けられていて、文哉が担当するのはその中でも大型店舗となっていた。

大型店舗はもちろん流れてくる物量も多く、セール準備時などは一日に流れる物量が膨大で三人がかりで荷物の仕分け処理を行う必要があるほどだったが、文哉は基本的に一人でその物量を処理できていた。

文哉より若い連中はその様を見て、平田チャレンジと名付けて大量の物量を一人で処理する挑戦をゲーム感覚で行っては撃沈していった。

必要なのは凄い勢いで流れてくる荷物を受け止める筋力、だけではない。

荷物を素早く台車に乗せる瞬発力と、その際にカテゴリーに分ける認識力、どのタイミングでハンディバーコードリーダーで読み取るのかという判断力も必要で、そしてそれを一日続ける忍耐力も要であった。

夕方の物量ピーク時には、このまま一生荷物が流れてくるのではないか、と途方もない量が時間の感覚を麻痺させるほどの間流れるのでそこで心が折れてギブアップするものが多い。

仕事なので助けを呼ぶのは一向に構わないが、そうなってからのレーンというものは地獄絵図の様に荷物が散乱としているもので、客先には見せられないと夕方以降の現場への来客を拒んでいるほどだ。

ゲーム感覚で挑戦していた若い連中はそうなるとすっかり意気消沈して作業効率が下がり、後始末を任される文哉は辟易としていた。

自分の担当のレーンの荷物の流れが落ち着くと文哉は先ほど騒いでいた新人のレーンへと手伝いに行った。

どもーすっ、とベルトコンベアの音に欠き消されるか消されないか微妙な音量で挨拶を告げて、文哉は軽い荷物が潰されないように優先的に取り除いていく。

一年で見馴れた荷物ばかりなので、外側の印字の色だけでその段ボール箱の強度を判断していく。

朝の挨拶時に年齢については少し説明したはずだが、新人は年下の文哉に対して慌てた様子で敬語で礼を述べた。

平田文哉、二十二歳。

三十そこそこの男性に敬語を使われて自分の挨拶の仕方を反省する。

失礼します、とかの方が良かったか、と文哉は考えたがそれもそれでおかしいかと首を傾げる。

十九の剣崎の目上に対しての口調に注意ことしないまでも如何なものかと思っていた文哉は、人の振り見て我が振り直せだな、と聞くだけで使うことの無かった諺を思い出す。

「平田君は自分のレーンに戻ってくれていいよ。あとは私が手伝うから。平田君のところは夕方から大変でしょ、今はのんびりしときなよ」

言葉使いに思考を巡らしていたらいつの間にか伊知郎も新人のレーンの作業の手伝いに入っていた。

唐突の声かけに、うお、と文哉は小さく驚いてしまって誤魔化す為に咳払いした。

「安堂さんは自分のとこ大丈夫なんですか?」

「あ、まぁ、いつも手一杯だからね、心配させてしまうのは申し訳無い」

「あ、いや、そういうことじゃなくて。いや、なくてですね。今日は昼からってことで変に力入ってんじゃないかと」

会話しながら文哉は荷物を素早く仕分けていく。

伊知郎もそれには遅れるものの荷物を仕分ける。

二人の速さに新人は追いつけなくなり、呆然と作業を見ていた。

「あ、見てていいけど見ながらどう作業をしていくか覚えてくださいねー」

「はは、平田君の速さだと難しいんじゃないかな、それ」

「え、そうっすかー」

他の作業員にも指摘された事を伊知郎にも言われたが、文哉は作業の手を緩めることはなかった。

軽作業とはいえ力仕事、何処かしら体育会系となるこの職場では親切な作業マニュアルなんて無く、口頭での説明と見て覚えろの精神で新人育成を行っていた。

文哉は自身が見て覚えるタイプだったのでそのやり方に不満は無く、むしろ使える新人の判別に向いてるとすら思っていた。

自分の動きについてこれるヤツは使えるし、ついてこれないヤツには期待しない。

わかりやすい話だと、文哉は思っていた。

5

あなたにおすすめの小説

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

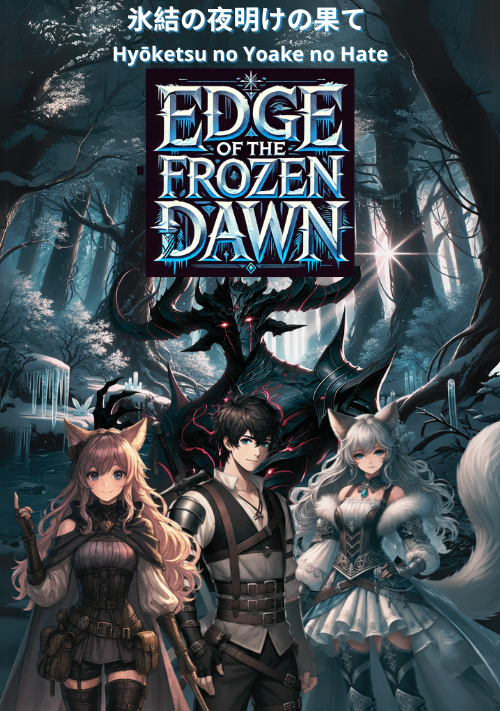

氷結の夜明けの果て (R16)

ウルフィー-UG6

ファンタジー

Edge of the Frozen Dawn(エッジ・オブ・ザ・フローズン・ドーン)

よくある異世界転生?

使い古されたテンプレート?

――そうかもしれない。

だが、これはダークファンタジーだ。

恐怖とは、姿を見せた瞬間よりも――

まだ見えぬまま、静かに忍び寄るもの。

穏やかな始まり。ほのかな優しさ。

だが、石の下には、眠る獣がいるかもしれない。

その時が来れば、闇は牙を剥く。

あらすじ

失われた魂――影に見つめられながら。

だが、英雄とは……本当に常に“光”のために戦う者なのか?

異国の大地で、記憶のないまま、見知らぬ身体で目を覚ます。

生き延びようとする本能だけが、彼を前へと突き動かす。

――英雄か、災厄か。それを分けるのは、ただ一つの選択。

冷たく、謎めいた女戦士アリニアと共に、

彼は武器を鍛え、輝く都市を訪れ、古の森を抜け、忘れられた遺跡へと踏み込んでいく。

だが、栄光へと近づく一歩ごとに、

痛みが、迷いが、そして見えない傷が刻まれていく。

光の道を歩んでいるかのように見えて――

その背後で、影は静かに育ち続けていた。

――これは、力と希望、そして自ら築き上げる運命の物語。

🔹 広大で容赦のない世界が、挑む者を待ち受ける。

🔹 試練と沈黙の中で絆を深めていく、二人の仲間。

🔹 「居場所」を探す旅路の果てに待つものとは――。

ヴェイルは進む。

その選択はやがて、一つの伝説を生み出すだろう。

それが光か、闇か。――決めるのは、あなた自身だ。

17歳男子高生と32歳主婦の境界線

MisakiNonagase

恋愛

32歳の主婦・加恋。冷え切った家庭で孤独に苛まれる彼女を救い出したのは、ネットの向こう側にいた二十歳(はたち)と偽っていた17歳の少年・晴人だった。

「未成年との不倫」という、社会から断罪されるべき背徳。それでも二人は、震える手で未来への約束を交わす。少年が大学生になり、社会人となり、守られる存在から「守る男」へと成長していく中で、加恋は自らの手で「妻」という仮面を脱ぎ捨てていく…

母の下着 タンスと洗濯籠の秘密

MisakiNonagase

青春

この物語は、思春期という複雑で繊細な時期を生きる少年の内面と、彼を取り巻く家族の静かなる絆を描いた作品です。

颯真(そうま)という一人の高校生の、ある「秘密」を通して、私たちは成長の過程で誰もが抱くかもしれない戸惑い、罪悪感、そしてそれらを包み込む家族の無言の理解に触れます。

物語は、現在の颯真と恋人・彩花との関係から、中学時代にさかのぼる形で展開されます。そこで明らかになるのは、彼がかつて母親の下着に対して抱いた抑えがたい好奇心と、それに伴う一連の行為です。それは彼自身が「歪んだ」と感じる過去の断片であり、深い恥ずかしさと自己嫌悪を伴う記憶です。

しかし、この物語の核心は、単なる過去の告白にはありません。むしろ、その行為に「気づいていたはず」の母親が、なぜ一言も問い詰めず、誰にも告げず、ただ静かに見守り続けたのか——という問いにこそあります。そこには、親子という関係を超えた、深い人間理解と、言葉にされない優しさが横たわっています。

センシティブな題材を、露骨な描写や扇情的な表現に頼ることなく、あくまで颯真の内省的な視点から丁寧に紡ぎ出しています。読者は、主人公の痛みと恥ずかしさを共有しながら、同時に、彼を破綻から救った「沈黙の救済」の重みと温かさを感じ取ることでしょう。

これは、一つの過ちと、その赦しについての物語です。また、成長とは時に恥ずかしい過去を背負いながら、他者の無償の寛容さによって初めて前を向けるようになる過程であること、そして家族の愛が最も深く現れるのは、時に何も言わない瞬間であることを、静かにしかし確かに伝える物語です。

どうか、登場人物たちの静かなる心の襞に寄り添いながら、ページをめくってください。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

還暦の性 若い彼との恋愛模様

MisakiNonagase

恋愛

還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。

そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。

その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。

全7話

里帰りをしていたら離婚届が送られてきたので今から様子を見に行ってきます

結城芙由奈@コミカライズ連載中

恋愛

<離婚届?納得いかないので今から内密に帰ります>

政略結婚で2年もの間「白い結婚」を続ける最中、妹の出産祝いで里帰りしていると突然届いた離婚届。あまりに理不尽で到底受け入れられないので内緒で帰ってみた結果・・・?

※「カクヨム」「小説家になろう」にも投稿しています

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる