7 / 23

高校編

七話「似た者同士」

しおりを挟む

十分ほど歩くと、木々に覆われた遊歩道が現れた。綾は幸せそうに微笑んでいる。

「こういう道って素敵よね。なんだか終わりがないみたいで」

確かに、ジブリにでも出てきそうな散歩道だ。

「わたしの母はね、動物愛護団体でボランティアをしてるの」

綾は道の先を見つめた。

「家では三匹の大型犬を飼ってるわ。みんなそこの保護犬よ。いたずらはするし、散歩も大変だけど、そんな苦労も幸せのうちね。

わたしは物心ついた頃から動物が大好きで、両親に色んな場所へ連れて行ってもらったの。中でも特に好きだったのが、十二匹の猫さんがいる保護猫カフェよ。ご夫婦で経営してるんだけど、わたしは娘のように可愛がってもらったわ。そのご夫婦には、わたしと同じ年の息子さんがいると話してた。それが――あなただった」

綾は僕の顔を見つめ、微かに口角を上げた。

「小学校でね、仕事について親にインタビューする宿題があったの。わたしは母に尋ねることにしたわ。母がやってるのはボランティアだから、厳密には違うけれど、そこまでは考えてなかった。

母は『たとえば、迷子の犬や猫を預かって、新しい飼い主さんを探す仕事よ』と答えた。けれど、その言葉がわたしの胸に引っ掛かった。

『どうして新しい飼い主なの? わたしがデパートで迷子になった時みたいに、すぐ飼い主さんが探しに来るでしょう?』と私は聞いた。

『も、もちろん来るんだけどね! 飼い主さんも色々あるから、お母さんたちが預かってお世話するっていうか……』

『そうなんだ』と、わたしはよく分からないまま返事した。

翌日、両親が留守の間に、わたしは母の部屋へ忍び込んだ。いけないことなのは分かってるけど、本当のことを知りたかったのよ。母の本棚には色んな本が行儀よく並んでた。わたしはつい、犬のアルバムを手に取ってしまったけれど、本来の目的を思い出して棚に戻した。

他の場所に目を向けてみると、母のデスクに置かれた一枚のチラシが目に入った。何てことのない広告かと思ったけど、それは母が参加してるボランティア団体のものだった。集合写真には笑顔の母が映ってた。

わたしは何気なくパンフレットを読み進めた。裏返してみると、見出しには大きな字でこう書かれていたわ――――

『昨年は、合わせて四十万匹の犬と猫が殺処分されてしまいました』

わたしは意味を理解できなかった。二回読んでも分からなかった。

一、十、百、千、万、十万……

四十万ってことは、わたしは三匹の犬を飼ってるから、割り算して、十万倍以上?

そもそも、殺処分って何?

窓際にあった柴犬の卓上カレンダーを見つめながら、しばらく考えた。何分か経って、それが現実の話だと理解した。その頃には、わたしは涙で滲んだパンフレットが破れるほど強く握りしめていた。

わたしは絶望した。

彼らはどうしてそんな目に遭わなければならないの? わたしは耐えられなくなった。布団に潜って一人で泣き、『これは現実じゃない』と自分に言い聞かせた。そうしないと、正気でいられないような気がしたのよ」

僕は泣いていた。

自分の過去、綾の天真爛漫な振る舞い、その裏に隠された苦しみ――湧き上がる感情が次々と胸を刺していく。

綾は僕にハンカチを手渡し、「ごめんね」と言って頭を撫でてくれた。彼女の目からも涙がこぼれている。

「この話をしたのは、あなたが初めてよ」

遊歩道の真ん中で立ち止まり、僕らは子どものように泣いた。犬の散歩をする通行人が、物珍しそうにこちらを見ながら通り過ぎた。

僕は涙を拭き、淡いピンクのハンカチを彼女に返した。

「ごめん」

「なんであなたが謝るのよ」

綾は僕の頬をつついた。いつも以上に素敵な笑顔だった。

「辛い思いをしたのは君の方なのに」

綾は目を閉じて、ゆっくりと首を振った。

「わたしのために泣いてくれたんでしょう? それより、一人で話しすぎたわ。ごめんなさい」

「君も謝らなくていいんだよ」

僕は勇気を出して、綾の頬をつついてみた。彼女は驚いて肩を上げ、それからクスクス笑った。

「こういう気持ちだったのね」

彼女の柔らかい頬に触れた指の感触が、いつまでも残っていた。

「実は僕も君と同じで、十歳の時に。それから、生きる気力を失ったんだ」

綾は僕の言葉を噛み締めるように、何度も頷いた。

「公園で猫を撫でるあなたを見たとき、わたしと近いものを感じたの。だから、勉強を口実に誘ってみたのよ」

少しずつパズルのピースが合わさる。僕は素晴らしい映画を見た後のような余韻に包まれた。

遊歩道を抜けると、大きな川にぶつかった。僕たちは自然と左に曲がり、川沿いを歩く。ふと横を見ると、綾は儚い笑みを浮かべている。

僕は思い切って――――綾の手を握った。彼女はひどく驚いたが、すぐに優しく握り返してくれた。その手は思ったよりも小さく、柔らかかい。僕は初めて女の子と手をつないだ。

「さっきの続きだけどね」と綾は言った。

「殺処分の現状を知ったその日、わたしは亀みたいにいつまでも布団に潜った。両親には言えなかったわ。夜中になっても眠れなかったから、わたしはリビングに行って、床に寝転んだ。そして、犬たちの寝顔を眺めた。

音を立てないようにしたけど、彼らは泣いてるわたしに気づいて寄り添ってくれた。わたしは犬たちを抱きしめながら『ごめんね』と何度も謝った。そうして泣き疲れると、もふもふに包まれて眠っていた。

わたしは心境を悟られないように、今まで以上にいい子であり続けたわ。天真爛漫で、みんなに優しい素敵な女の子。ディズニーランドのキャストさんをモデルにして、完璧に振舞った。

成績もよくて、両親の手伝いも頑張るし、困ってる人がいたら真っ先に手を差し伸べたわ。『生きる意味なんてない』と思いながらこんなことするのって、馬鹿みたいでしょう?」綾は皮肉っぽく笑った。

僕は首を振った。

「君は強い人だよ。でも、無理に明るく振る舞うのは、きっと辛かったよね?」

綾は小さく頷き、「やっぱりあなたは優しい人よ」と囁いた。彼女の大きな瞳が涙で潤んだ。

「遠くから世界を見送った。わたしはロボットのように、淡々と『綾』を全うした。人と理解し合える日なんて来ないと思ってた」と綾は言った。

「あなたと出会うまでは」

僕はその言葉に胸を打たれ、相槌を打つのも忘れていた。『綾とひとつになりたい』という想いが溢れ、思わず手を強く握りなおした。

「こういう道って素敵よね。なんだか終わりがないみたいで」

確かに、ジブリにでも出てきそうな散歩道だ。

「わたしの母はね、動物愛護団体でボランティアをしてるの」

綾は道の先を見つめた。

「家では三匹の大型犬を飼ってるわ。みんなそこの保護犬よ。いたずらはするし、散歩も大変だけど、そんな苦労も幸せのうちね。

わたしは物心ついた頃から動物が大好きで、両親に色んな場所へ連れて行ってもらったの。中でも特に好きだったのが、十二匹の猫さんがいる保護猫カフェよ。ご夫婦で経営してるんだけど、わたしは娘のように可愛がってもらったわ。そのご夫婦には、わたしと同じ年の息子さんがいると話してた。それが――あなただった」

綾は僕の顔を見つめ、微かに口角を上げた。

「小学校でね、仕事について親にインタビューする宿題があったの。わたしは母に尋ねることにしたわ。母がやってるのはボランティアだから、厳密には違うけれど、そこまでは考えてなかった。

母は『たとえば、迷子の犬や猫を預かって、新しい飼い主さんを探す仕事よ』と答えた。けれど、その言葉がわたしの胸に引っ掛かった。

『どうして新しい飼い主なの? わたしがデパートで迷子になった時みたいに、すぐ飼い主さんが探しに来るでしょう?』と私は聞いた。

『も、もちろん来るんだけどね! 飼い主さんも色々あるから、お母さんたちが預かってお世話するっていうか……』

『そうなんだ』と、わたしはよく分からないまま返事した。

翌日、両親が留守の間に、わたしは母の部屋へ忍び込んだ。いけないことなのは分かってるけど、本当のことを知りたかったのよ。母の本棚には色んな本が行儀よく並んでた。わたしはつい、犬のアルバムを手に取ってしまったけれど、本来の目的を思い出して棚に戻した。

他の場所に目を向けてみると、母のデスクに置かれた一枚のチラシが目に入った。何てことのない広告かと思ったけど、それは母が参加してるボランティア団体のものだった。集合写真には笑顔の母が映ってた。

わたしは何気なくパンフレットを読み進めた。裏返してみると、見出しには大きな字でこう書かれていたわ――――

『昨年は、合わせて四十万匹の犬と猫が殺処分されてしまいました』

わたしは意味を理解できなかった。二回読んでも分からなかった。

一、十、百、千、万、十万……

四十万ってことは、わたしは三匹の犬を飼ってるから、割り算して、十万倍以上?

そもそも、殺処分って何?

窓際にあった柴犬の卓上カレンダーを見つめながら、しばらく考えた。何分か経って、それが現実の話だと理解した。その頃には、わたしは涙で滲んだパンフレットが破れるほど強く握りしめていた。

わたしは絶望した。

彼らはどうしてそんな目に遭わなければならないの? わたしは耐えられなくなった。布団に潜って一人で泣き、『これは現実じゃない』と自分に言い聞かせた。そうしないと、正気でいられないような気がしたのよ」

僕は泣いていた。

自分の過去、綾の天真爛漫な振る舞い、その裏に隠された苦しみ――湧き上がる感情が次々と胸を刺していく。

綾は僕にハンカチを手渡し、「ごめんね」と言って頭を撫でてくれた。彼女の目からも涙がこぼれている。

「この話をしたのは、あなたが初めてよ」

遊歩道の真ん中で立ち止まり、僕らは子どものように泣いた。犬の散歩をする通行人が、物珍しそうにこちらを見ながら通り過ぎた。

僕は涙を拭き、淡いピンクのハンカチを彼女に返した。

「ごめん」

「なんであなたが謝るのよ」

綾は僕の頬をつついた。いつも以上に素敵な笑顔だった。

「辛い思いをしたのは君の方なのに」

綾は目を閉じて、ゆっくりと首を振った。

「わたしのために泣いてくれたんでしょう? それより、一人で話しすぎたわ。ごめんなさい」

「君も謝らなくていいんだよ」

僕は勇気を出して、綾の頬をつついてみた。彼女は驚いて肩を上げ、それからクスクス笑った。

「こういう気持ちだったのね」

彼女の柔らかい頬に触れた指の感触が、いつまでも残っていた。

「実は僕も君と同じで、十歳の時に。それから、生きる気力を失ったんだ」

綾は僕の言葉を噛み締めるように、何度も頷いた。

「公園で猫を撫でるあなたを見たとき、わたしと近いものを感じたの。だから、勉強を口実に誘ってみたのよ」

少しずつパズルのピースが合わさる。僕は素晴らしい映画を見た後のような余韻に包まれた。

遊歩道を抜けると、大きな川にぶつかった。僕たちは自然と左に曲がり、川沿いを歩く。ふと横を見ると、綾は儚い笑みを浮かべている。

僕は思い切って――――綾の手を握った。彼女はひどく驚いたが、すぐに優しく握り返してくれた。その手は思ったよりも小さく、柔らかかい。僕は初めて女の子と手をつないだ。

「さっきの続きだけどね」と綾は言った。

「殺処分の現状を知ったその日、わたしは亀みたいにいつまでも布団に潜った。両親には言えなかったわ。夜中になっても眠れなかったから、わたしはリビングに行って、床に寝転んだ。そして、犬たちの寝顔を眺めた。

音を立てないようにしたけど、彼らは泣いてるわたしに気づいて寄り添ってくれた。わたしは犬たちを抱きしめながら『ごめんね』と何度も謝った。そうして泣き疲れると、もふもふに包まれて眠っていた。

わたしは心境を悟られないように、今まで以上にいい子であり続けたわ。天真爛漫で、みんなに優しい素敵な女の子。ディズニーランドのキャストさんをモデルにして、完璧に振舞った。

成績もよくて、両親の手伝いも頑張るし、困ってる人がいたら真っ先に手を差し伸べたわ。『生きる意味なんてない』と思いながらこんなことするのって、馬鹿みたいでしょう?」綾は皮肉っぽく笑った。

僕は首を振った。

「君は強い人だよ。でも、無理に明るく振る舞うのは、きっと辛かったよね?」

綾は小さく頷き、「やっぱりあなたは優しい人よ」と囁いた。彼女の大きな瞳が涙で潤んだ。

「遠くから世界を見送った。わたしはロボットのように、淡々と『綾』を全うした。人と理解し合える日なんて来ないと思ってた」と綾は言った。

「あなたと出会うまでは」

僕はその言葉に胸を打たれ、相槌を打つのも忘れていた。『綾とひとつになりたい』という想いが溢れ、思わず手を強く握りなおした。

0

あなたにおすすめの小説

黒に染まった華を摘む

馬場 蓮実

青春

夏の終わりに転校してきたのは、忘れられない初恋の相手だった——。

高須明希は、人生で“二番目”に好きになった相手——河西栞に密かに想いを寄せている。

「夏休み明けの初日。この席替えで、彼女との距離を縮めたい。話すきっかけがほしい——」

そんな願いを胸に登校したその朝、クラスに一人の転校生がやってくる。

彼女の名は、立石麻美。

昔の面影を残しながらも、まるで別人のような気配をまとう彼女は——明希にとって、忘れられない“初恋の人”だった。

この再会が、静かだった日常に波紋を広げていく。

その日の放課後。

明希は、"性の衝動"に溺れる自身の姿を、麻美に見られてしまう——。

塞がっていた何かが、ゆっくりと崩れはじめる。

そして鬱屈した青春は、想像もしていなかった熱と痛みを帯びて動き出す。

すべてに触れたとき、

明希は何を守り、何を選ぶのか。

光と影が交錯する、“遅れてきた”ひと夏の物語。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

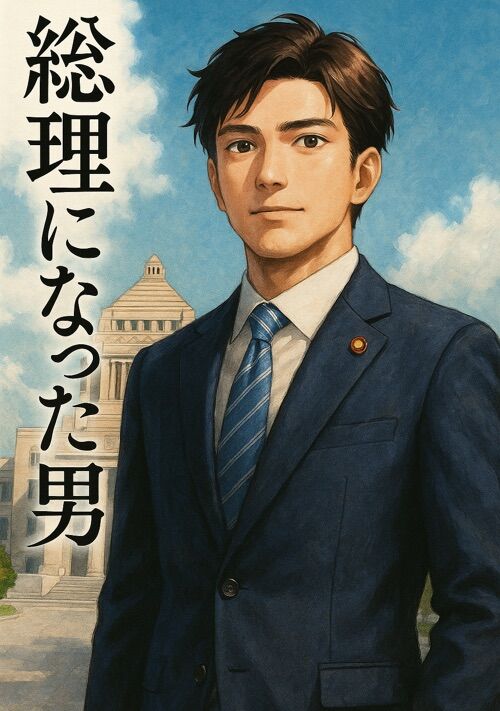

『総理になった男』

KAORUwithAI

現代文学

この国の未来を、誰かに任せたままでいいのか。

将来に希望を持てず、社会に埋もれていた一人の凡人――坂本健人(31歳)。

政治家でもなければ、有名人でもない。

それでも彼は決意した。

「自分が変えなきゃ、何も変わらない」と。

無所属で立候補し、泡沫候補と嘲笑されながらも、

一つひとつの握手、一つひとつの言葉が、やがて国を揺らす波になる。

腐敗した政界、動かぬ官僚、報道を操るメディア、利権に群がる財界。

立ちはだかる巨大な壁に、彼はたった一人で挑む。

味方は、心を動かされた国民たち。

言葉と覚悟だけを武器に、坂本健人は“凡人のまま”総理へと駆け上がる――。

希望は、諦めなかった者の手の中に生まれる。

すべての“変わらない”に立ち向かう

これは、「総理になった男」の物語である。

オッサン課長のくせに、無自覚に色気がありすぎる~ヨレヨレ上司とエリート部下、恋は仕事の延長ですか?

中岡 始

BL

「新しい営業課長は、超敏腕らしい」

そんな噂を聞いて、期待していた橘陽翔(28)。

しかし、本社に異動してきた榊圭吾(42)は――

ヨレヨレのスーツ、だるそうな関西弁、ネクタイはゆるゆる。

(……いやいや、これがウワサの敏腕課長⁉ 絶対ハズレ上司だろ)

ところが、初めての商談でその評価は一変する。

榊は巧みな話術と冷静な判断で、取引先をあっさり落としにかかる。

(仕事できる……! でも、普段がズボラすぎるんだよな)

ネクタイを締め直したり、書類のコーヒー染みを指摘したり――

なぜか陽翔は、榊の世話を焼くようになっていく。

そして気づく。

「この人、仕事中はめちゃくちゃデキるのに……なんでこんなに色気ダダ漏れなんだ?」

煙草をくゆらせる仕草。

ネクタイを緩める無防備な姿。

そのたびに、陽翔の理性は削られていく。

「俺、もう待てないんで……」

ついに陽翔は榊を追い詰めるが――

「……お前、ほんまに俺のこと好きなんか?」

攻めるエリート部下 × 無自覚な色気ダダ漏れのオッサン上司。

じわじわ迫る恋の攻防戦、始まります。

【最新話:主任補佐のくせに、年下部下に見透かされている(気がする)ー関西弁とミルクティーと、春のすこし前に恋が始まった話】

主任補佐として、ちゃんとせなあかん──

そう思っていたのに、君はなぜか、俺の“弱いとこ”ばっかり見抜いてくる。

春のすこし手前、まだ肌寒い季節。

新卒配属された年下部下・瀬戸 悠貴は、無表情で口数も少ないけれど、妙に人の感情に鋭い。

風邪気味で声がかすれた朝、佐倉 奏太は、彼にそっと差し出された「ミルクティー」に言葉を失う。

何も言わないのに、なぜか伝わってしまう。

拒むでも、求めるでもなく、ただそばにいようとするその距離感に──佐倉の心は少しずつ、ほどけていく。

年上なのに、守られるみたいで、悔しいけどうれしい。

これはまだ、恋になる“少し前”の物語。

関西弁とミルクティーに包まれた、ふたりだけの静かな始まり。

(5月14日より連載開始)

還暦の性 若い彼との恋愛模様

MisakiNonagase

恋愛

還暦を迎えた和子。保持する資格の更新講習で二十代後半の青年、健太に出会った。何気なくてLINE交換してメッセージをやりとりするうちに、胸が高鳴りはじめ、長年忘れていた恋心に花が咲く。

そんな還暦女性と二十代の青年の恋模様。

その後、結婚、そして永遠の別れまでを描いたストーリーです。

全7話

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

【完結】年収三百万円台のアラサー社畜と総資産三億円以上の仮想通貨「億り人」JKが湾岸タワーマンションで同棲したら

瀬々良木 清

ライト文芸

主人公・宮本剛は、都内で働くごく普通の営業系サラリーマン。いわゆる社畜。

タワーマンションの聖地・豊洲にあるオフィスへ通勤しながらも、自分の給料では絶対に買えない高級マンションたちを見上げながら、夢のない毎日を送っていた。

しかしある日、会社の近所で苦しそうにうずくまる女子高生・常磐理瀬と出会う。理瀬は女子高生ながら仮想通貨への投資で『億り人』となった天才少女だった。

剛の何百倍もの資産を持ち、しかし心はまだ未完成な女子高生である理瀬と、日に日に心が枯れてゆくと感じるアラサー社畜剛が織りなす、ちぐはぐなラブコメディ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる