1 / 34

1巻

1-1

しおりを挟むプロローグ 王立図書館の副館長による早朝のドラゴン散歩が人々を驚かせた件について

王立図書館の副館長がドラゴンの定期飼育をはじめたとき、王都の一部は大いにざわついた。

最初に気づいたのは配達人たち、それにコーヒースタンドの亭主だった。

アルドレイク王国の王立図書館は大学街の中心にあり、街路では早朝から、ミルクやパン、新聞の配達人が朝寝坊の教授や学生の目を覚まさせようとしている。コーヒースタンドは大学街の中央と端、つまり図書館と学寮の前に一軒ずつあり、そのどちらの店の亭主も、かの人を目撃した。

副館長は背筋をまっすぐ伸ばしたまま、まだ学生も教授もいない街路をぐるりと回ると、図書館の通用門へ戻っていった。ひとりの配達人はコーヒースタンドに駆け寄り、黒髪を背中に垂らした副館長のうしろ姿を目で追いながら、亭主に話しかけた。

「ちょ、ちょっと。あの、あれ……あそこにいるの、ルークさんですよね?」

亭主は小声で言い返した。

「そんな馬鹿な。あのルークさんがこんな時間に図書館の外へ出てくるはずが──」

「でもそこ通ったじゃないですか! それに見て、あれ」

配達人は通用門へ入っていく副館長の頭上を指さした。

「ルークさんの頭の上を飛んでる生き物! ドラゴンよ!」

「……ってことはまさか……」と、亭主は声を震わせる。

「ルークさんは〈竜のヤドリギ〉に行ったのか!」

〈竜のヤドリギ〉は一年前、王都の胡桃通りのはずれに開店したドラゴン専門店だ。以来、アルドレイク王国の貴族階級や上級官吏のあいだではドラゴンを飼うのが大流行している。紳士淑女が革紐でつないだドラゴンを肩にとまらせたり、頭上でぱたぱたと羽ばたかせたりしながら大通りや公園を散歩する光景は、いまやそこまで珍しいものではない。

しかし、大学街にドラゴンを連れてくる者はいなかった。しかもそれが王立図書館の副館長、ルーク・セクストンとなると──

「まさか、ルークさんがドラゴンを飼いはじめるとは!」

「図書館の妖精とまでいわれるお方が、ドラゴンの散歩のために外に出た?」

「どういう風の吹き回しで?」

配達人とコーヒースタンドの亭主は息の合った感想をつぶやき、顔を見合わせて苦笑いした。そのころにはもう、王立図書館の副館長ルーク・セクストンは図書館の重厚な建物の中に消えてしまっていた。

ドラゴンはアルドレイク王国に古来より生息する、トカゲに似た生き物である。生き物と言ってはいるが、実際は人や鳥や獣の類ではない、精霊族の一種だ。形はトカゲに似ているが体は温かく、翼を広げて小鳥のように空を飛ぶ。成長しても小型の犬か普通サイズの猫くらいの大きさで、鳥のようにさえずることもないし、昔話の巨大な竜のように火を噴くこともない。

ドラゴンはアルドレイク王国の象徴でもある。主たる生息地は湖をかこむ王領の森といわれ、ここでは捕獲は禁止されているが、王家は臣民がドラゴンを飼うことを禁じてはいない。翼をもつ存在だから、実際は森の外にもかなり多く生息していると思われる。王領の森ですら人間の前に姿をあらわすことはまれだが、気に入った場所や人間には懐くとも言われている。実際に、田舎ではたまに農家に住みついている個体がいて、その場合は幸運のしるしとして大事に飼われていた。

ペットとして飼われているドラゴンには、新鮮な卵の殻を毎日最低一個は与えなくてはならない。朝露が好物だから、飼い主に懐かせようと思ったら、晴れた日の朝は早起きして外を散歩させ、朝露を舐めさせるのも忘れてはならない。

ドラゴンの体色は赤、青、黄色、緑、黒とさまざまで、斑や縞柄といった模様がある個体もいる。時々、珪砂や鉱物の結晶を与えると体色がきれいになる。

これらは〈竜のヤドリギ〉が配布する『ドラゴン飼育マニュアル』に書かれていることだ。王都でドラゴンをペットにしたければこの店に行くしかない。

ただし、この店からドラゴンを連れ帰って散歩させている人々は、ドラゴンを所有しているわけではなかった。〈竜のヤドリギ〉の店主はドラゴンを売らないのである。ドラゴンは精霊族の一種、本来なら森や湖のような自然を好む種族だから、王都の人間には売ることはできない、と言うのだ。

そのかわり〈竜のヤドリギ〉ではドラゴンを月単位で貸し出している。定期飼育権の料金は安いとは言えず、ドラゴンに与えるために、クリーム色をした特別な鶏卵の定期配達も同時に契約させられることになり、庶民はややためらう値段になる。しかし貴族が社交に費やす金額にくらべればたいしたことはなく、上級官吏のふところが痛むほどでもない。

結果として〈竜のヤドリギ〉は大繁盛していた。流行が流行を呼んでいるわけである。

だからって、王立図書館の副館長、ルーク・セクストンがドラゴンをサブスクしたって?

それはあまりにも驚くべきことで、コーヒースタンドの亭主や配達人たちは黙っていられなかった。一番にコーヒーを買いに来た学生や、新聞を受け取りに外へ出た教授に彼らはこの一大事件を話し、ニュースはあっという間に大学街一帯に広まった。王立図書館には王宮の官吏も頻繁に出入りする。そのためこの話題はその日のうちに王宮にも届き、一部の人々をざわめかせた。

それは、毎日副館長に接している図書館職員たちも例外ではなかった。

「副館長、どうしてドラゴンを飼うことにしたんですか? 散歩とか大変じゃないですか?」

好奇心を抑えきれなかった職員がついに問いかけると、ドラゴンを肩に執務室へ入ろうとしていた副館長はかすかに眉をあげた。

「健康のためです」

意外な答えにたずねた職員は思わず口を開け、同じ言葉を繰り返した。

「健康のため?」

「館長に指摘されたのです。私は図書館に引きこもりすぎで、それは健康に悪いと」

副館長の言葉は石の回廊に冷たく響きわたり、執務室のドアはいつもよりやや大きい音を立てて閉じた。

外に残された職員たちは思わず顔を見合わせた。

「引きこもり? 館長と今度はどんな喧嘩を──」

「しっ」

「聞かぬが花だぞ」

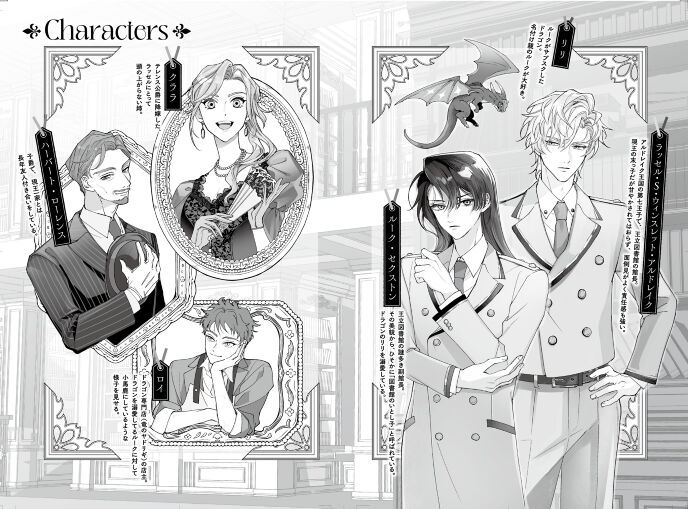

職員たちの声は自然に小さくなった。王立図書館の館長にしてアルドレイク王国第七王子のラッセルと、副館長のルーク・セクストンの関係に問題があることは、彼らには周知の事実だった。

第一章 図書館のいとし子

1 誰が見ても美しい男、ルーク・セクストン

アルドレイク王国の王立図書館は歴史のある古めかしい建築物である。王都にある王宮や貴族の邸宅のような華麗さはみじんもないが、見る目のある者にはすぐにわかる、謙虚な美しさをたたえている。

その王立図書館の副館長であるルーク・セクストンは、誰だろうとひと目でこの上なく美しいと思う男だった。

すらりとして均整のとれた肢体が図書館の中庭を歩くと、誰もが吸い寄せられるように彼を見てしまう。遠目にも美のオーラが感じられる背中には絹糸のような黒髪が流れ、きめ細やかな肌は内側から光を放っているようだ。

たいていの場合、桜色の唇はきりりと結ばれていて、青い月夜の色をした眸はここにない何かに集中している。並みの人間なら「ぼうっとしている」と思われそうな場面であっても、ルークの場合は深遠な物事について思索をめぐらせているにちがいないと思わされるのだ。そして職員や知己が声をかけると、ルークはハッとしたように振り向いて相手をみつめる。長いまつ毛の影からは人を撃ち抜くような色気があふれ出ている。

といっても、本人には相手をそんな気持ちにさせている自覚はない。副館長と話した人間は秒で理解するのだが、ルークは人間の外見にほとんど興味がなかった。自分がその容姿ゆえに注目されることにも無頓着である。図書館の職員たちは、そんなルークを折々に鑑賞するのを、勤務中のひそかな楽しみとしていた。

しかし今日、図書館の中庭を横切っていくルークは、いつものように遠くの何かに集中している様子ではなかった。その注意は自分の斜め上を羽ばたくドラゴンに向けられている。

まだ育ちきっていないドラゴンのようで、その胴体はルークの手のひらより少し長いくらい。胴から尖った尻尾までは濃い青色で、翼の表面は空色、裏側は純白で、その中に稲妻のような黄色の筋が走っている。

ドラゴンがルークの腕めがけて舞い降りてきたので、彼はその場に立ち止まった。ドラゴンをみつめるルークの唇にはうっとりした笑みが浮かんでいる。

「リリ、朝の散歩はどうだった? 朝露はもう十分かな?」

ささやきかける声は、図書館職員の誰ひとりとして聞いたことがないにちがいない、優しい響きを帯びている。

ドラゴンはルークの手首にちょんととまり、藍色の目で飼い主をみつめた。眸の中心には輝く白い星がある。ルークは指先でその頭をそっと撫でながら、ドラゴンと自分の両方に言い聞かせるように「そろそろ仕事をはじめなくては」と言った。すると羽根がパッと開き、抗議するように鉤爪がルークの袖をひっかいた。

「籠に入りたくないのか? でも仕事中は遊んでやれないんだ」

ドラゴンは尻尾でルークの袖を叩き、いやいやをするように首を横に振った。でもルークが「仕事中も一緒にいられるように、執務室に籠を届けさせたんだよ」と言ったとたん、空色の翼をたたんで澄まし顔になった。藍色の目の中心で白い星がきらめく。

ルークは思わず微笑んだが、それは子供のような無邪気な笑みだった。

「私が仕事をしているあいだ、じっとしていられるって? ふふ、まずは執務室へ行こう」

ルークが腕を動かすとドラゴンは鉤爪をゆるめてぴょんと飛び、今度はルークの肩にとまった。そのまま執務室へと回廊を歩いていく。

空色の翼のドラゴンと副館長のうしろ姿が完全に見えなくなったとたん、中庭や回廊のあちこちに隠れていた人々がふーっと息をついた。

「今の……見ました?」

「見ました」

「副館長×ドラゴン……なんて破壊力」

職員たちがひそひそと話しはじめる。さっきからずっと、声をあげそうになるのをこらえていたのだ。

「おれ叫んじゃいそうで口を押さえてましたよ」

「ね、あのドラゴン、リリちゃんっていうんですね」

「ああ、わたしリリちゃんの爪の垢になりたい!」

「おれは籠の敷き藁でいいです」

「止まり木でもいい。あの鉤爪にひっかかれたい」

「え、何があったの? みんな大丈夫?」

「え、副館長のあの顔を見損ねたんですか? 寿命が十年はのびたのに」

ルーク・セクストンは職員のあいだで公平な人物として知られている。物腰は柔らかで声を荒げることもめったにない。しかし、今しがたドラゴンに向けられた無防備な笑みは、これまで誰ひとりとして見たことのないものだった。

そのときである。興奮さめやらぬ職員の背後から、よく通る声が響き渡った。

「何があったんだ? そんなところに集まって」

全員がハッとしたようにそちらを向く。

「あ、館長!」

「おはようございます」

「おはよう」

職員たちの背後で腕を組んでいるのは館長のラッセル。蜜色の髪に琥珀色の目をした王家の末の王子である。三カ月前、前館長が高齢と病弱を理由に退いたあと王命で館長に就任した。

ラッセルは堂々たる体躯の美丈夫で、細身ですらりとした美貌のルークとは対照的な外見である。学生時代から剣技に秀でていることで知られ、騎士にもひけをとらないと言われていた。王家の末子に生まれなければ、今ごろは騎士団で実力を発揮していたことだろう。

しかし、現在のアルドレイク王国では、王立図書館の館長は王家の末の王子の役職とされている。有能無能にかかわらず、歴代館長は末の王子が務めると法で定めているのだ。

ちなみに、ルーク・セクストンが副館長となったのも、ラッセルと同じ三カ月前のことである。ルークは前副館長の補佐を務めており、前館長と同時に退職した前副館長のあとを引き継いだのだった。

「おはようございます。その、副館長が……あ」

副館長と聞いたとたんラッセルの声は少し低くなった。うっかりルークの名をもらしかけた職員がハッとして口をつぐむ。

「なんだ? ルークがどうした」

ラッセルは怪訝な顔をした。

「あ、いえ、その……なんでもありません」

「何を言っている、ルークが何かやったのか? なんだ、そのぽうっとした顔は」

「これはその……館長もあれを見たらぽうっとしますよ!」

「だからルークに何があったんだ」

思わず声を大きくした職員にラッセルは畳みかける。職員は不安になった。副館長が執務室にペットのドラゴンを連れこんだと聞いたら、館長はどう思うだろう?

図書館内部に動物を連れてくるのは禁止されているが、職員が働くバックヤードは、見守りの必要な赤子や動物を同伴することは許されていた。書庫など、連れていけない場所はあるものの、副館長の執務室はどうなのだろう──?

「副館長はドラゴンと朝の散歩をしていました!」

「ドラゴン?」

思い切って答えた職員にラッセルは驚いた顔を見せた。それを皮切りに、他の職員たちも次々に声をあげはじめる。

「そうなんです、〈竜のヤドリギ〉のサブスクドラゴンです!」

「名前はリリちゃんです」

「副館長、ドラゴンに微笑んでいたんです。そ、それにドラゴンを撫でてました」

「可愛くて神々しくてお腹いっぱいな感じで」

「館長も見たらよかったのに!」

「わかった、わかった──静かに」

ラッセルは手をふって職員たちをしずめた。

「それでルークはどこに?」

「あ、その……執務室へ行きました」

「ドラゴンを連れて?」

「あ、はぁ、たぶん……」

「わかった。おまえたち、仕事しろよ」

職員たちは声をそろえてハイ! と答え、ラッセルはルークと同じ方向へ歩いていった。職員たちはラッセルの蜜色の髪が見えなくなるまで黙って目を見交わしていたが、実は全員、心の中で同じことを思っていたのだった。

──館長と副館長、また喧嘩しませんように。

2 館長と副館長の関係についての一般的見解

王立図書館館長のラッセルと副館長のルークの関係は穏やかとは言えない。それどころか険悪な部類のようだと、職員たちはずっと前から察している。何しろルークはラッセルと向かい合っているときだけ、いつもの落ちついた態度を崩して、冷淡でそっけない、あるいは不機嫌で苛立った表情を見せるのだ。

つい先日も、ラッセルとルークは中庭を囲む回廊で二歩の距離で向かい合っていた。石の壁の陰には職員が隠れ、ハラハラしながら成り行きを見守っていた。

「先月も申し上げましたが、御前会議に出席するのは館長おひとりで十分です。副館長の私が行く必要はありません」

「先月は改修工事の入札がかぶったから欠席もやむなしと言っただけだ。今月は何もないじゃないか」

「資料はさきほどお渡ししました。館長は報告に付き添いが必要なんですか?」

「前の副館長は御前会議に毎回出席していたと聞いている」

ラッセルは平然とした顔で言ったが、ルークは眉を動かしもしなかった。

「それは前館長が高齢で、ご病気のことが多かったからです」

「二人で出席していたこともある。議事録を調べた」

「まさかと思いますが、決裁書類のサインもせず書庫にこもっていたのはそのためですか?」

ルークの眸は珍しい色をしている。たとえるなら満月の夜の色、青みがかった水晶を透かしてみつめる闇の色である。そんな眸にみつめられ、桜色の唇で甘い言葉をささやかれたあかつきには、誰でも彼の思うままになるにちがいない。ルークの美貌は初対面の人間にそう思わせるようなたぐいのものだった。しかしラッセルを前にすると、それは逆の意味で危険なものとなる。

とげとげしい口調に加え、凍えそうな冷たさを帯びたルークの眸は凶器さながらだ。物陰にいるにもかかわらず職員は首をすくめたが、館長のラッセルはひるまなかった。

「他の用事のついでだ。それに決裁などすぐ終わる」

間髪容れずルークは答えた。

「ではこの件は決裁が終わってからにしましょう」

「待て」

ラッセルは話を終わらせまいとするように、ルークに半歩近づいた。

「御前会議だけじゃない。副館長は……副館長補佐の時代から、王立図書館を出ることがめったにないと聞いた。なぜだ? 外に出たくない理由でもあるのか?」

ルークは質問の意味がわからないという目つきをした。

「いいえ? 必要性を感じないだけです。住まいは図書館の敷地につながっていますし、食事も図書館ですませられますので」

「まるで引きこもりじゃないか。運動不足は健康に悪いぞ」

「私の健康について、館長に心配してもらうには及びません」

きっぱりとそう告げて、ルークはさっときびすを返した。ラッセルは琥珀色の目に焦りを浮かべて引き留めようと腕を伸ばしかけたが、黒髪に触れる寸前にその手を下ろした。

ルークの背中が回廊の奥へ消えると、中庭には安堵のため息がもれた。館長のラッセルではなく、物陰で息を殺して見守っていた職員たちのため息である。ラッセルはというと、その場に突っ立ったまま腕を組み、ルークがいなくなった回廊の奥をみつめて小声でぼやいている。

「……まったく、副館長はつれないな」

「ちがうアプローチを試した方がいいんじゃないか」

そのぼやきに答えるように、ひとりの紳士が悠々とした足取りで中庭にあらわれて、残念そうな目つきでラッセルを見やった。

「ハーバート! どこから聞いていたんだ」

男はハーバート・ローレンス。何よりも読書を愛し、社交行事もすっぽかしては朝から晩まで図書館で本を読んでいることで有名な貴族である。たまたま読書の息抜きに中庭へ出てきて、ラッセルとルークの対決を目撃したのだ。宮廷では変わり者と思われているが、王と王妃の昔からの友人でもあり、ラッセルにとっては叔父のような存在だった。

「学生時代からルーク・セクストンはおまえに対してそんな調子だそうだが、本当なのか?」

ハーバートは呑気な口調でたずね、ラッセルは顔をしかめた。

「その話、どこで聞いた?」

「おまえの学友が飲み屋で話していた」

「まったく、あいつら……」

ラッセルは王家の第七王子で、フルネームは「ラッセル・S・ウィンスレット・アルドレイク」という長たらしいものだ。とはいえ、末子だからよほどのことでもないかぎり王位継承とは無縁だと、幼いころから自覚している。それもあってか、身分を鼻にかけないおおらかさと気さくな性格ゆえに、宮廷貴族から厩番まで幅広く友人知人がいた。ことに大学は身分のちがいを超えて学問や交友にいそしむ場所でもあり、ラッセルは良い意味(剣の腕前)でも悪い意味(悪友との大騒ぎ)でも目立ちながら学業をおさめた。

一方、ルーク・セクストンはラッセルより二歳年上である。ハーバートが学友から聞き出した通り、ラッセルに面と向かったときのルークの冷淡な口調は、学生時代から続いているものだ。

ちなみに、ルークとの初対面、これはラッセルにとって、あまり思い出したくない出来事だった。いや、正確には思い出したくないのではなく、思い出すのはいろいろな意味で避けた方がいいと、ラッセル自身が思っているせいだが──

しかし、ハーバートはラッセルの胸中をよぎった思いなど知ったことではなかった。

「たしかに、大学時代のおまえを知っているのなら、つきあうには軽薄すぎると思うのも無理はないか」

ラッセルは焦った声で言い返した。

「ハーバート、誤解を生む表現はやめてくれないか。俺はルークにつきあってくれなんて言ったことはない。ただ俺は、館長と副館長という役職にふさわしい接し方をしようとしているだけなんだ。それもたいしたことじゃない、御前会議に同伴する程度の話だ」

「同伴って言葉はいやらしいな」

「やめてくれよ。たしかにルークは初対面の印象を引きずってるのかもしれないが、お互いもう学生でもない」

「いったい初対面で何をしたんだ、ラッセル?」

「それはその……」

ラッセルは口ごもった。あの日ラッセルと一緒にいた学友もすべてを知っているわけではなく、第一、今さら蒸し返すことではなかった。これはラッセルの名誉ではなく、ルークの名誉のためだ。

「なんだ? そんな顔をするなんて、さては酔いつぶれてあの美人の膝にゲロを吐きでもしたのか?」

ハーバートの言ったことはまったく当たっていなかったが、ラッセルはしぶしぶうなずいた。

「そんなところだ」

「軽蔑されて当然だな」

「あのな、俺のせいじゃない。俺も巻きこまれたんだ」

「ほう?」

「とにかく俺がルークに迷惑をかけたのはあのときだけだ。あのときはきちんと謝罪したし、ルークも気にしていないと言っていたし、大学を卒業したあと、ルークが副館長の補佐だと知ってからは特に気をつけてきたつもり……なんだが……」

「ほう……」

ハーバートの眸がキラッと光った。

「だからせめて職務のときくらいは横にいたいのに、ちっとも振り向いてくれないと?」

「そんなんじゃない」

思わず強くそう言ってから、ラッセルはあわてて声を低くした。

「そんなことじゃないって! 俺はルークとその……感じよく話をしたいと思ってるんだ。なのにすぐ──おい、ハーバート、面白がってるな? これ以上余計なことを言うなら館長権限で出禁にするぞ」

「わかったわかった。まあ、がんばるといい」

ハーバートはクスクス笑ってラッセルの肩を叩き、ラッセルは顔をしかめながらその手を払った。子供のころから自分を知っている年長の友人とは厄介なものである。ともすれば自分の心を見透かすようなことを言う。

◆ ◆ ◆

さて、そうやってラッセルがハーバートにからかわれていたとき、ルークが何をしていたかといえば──

「十五、十六、十七、十八……」

副館長の執務室に閉じこもり、デスクと書類棚の前を行ったり来たりしながら自分の歩数を数えていた。

「──一周が十八歩。ということは十周やそこらでは、さほど歩いたことにならないのか……」

ルークは黒髪をかき上げて物憂げな吐息をついた。

「たしかに健康に悪い」

──実はこの日、ラッセルが何気なく言った「引きこもり」や「健康に悪い」という言葉は、当人が想像するよりもずっと強く、ルークの心に響いていたのだった。だから、ルークは思い切って〈竜のヤドリギ〉へ出かけ、ドラゴンを連れ帰ったのである。

73

あなたにおすすめの小説

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

愛された側妃と、愛されなかった正妃

編端みどり

恋愛

隣国から嫁いだ正妃は、夫に全く相手にされない。

夫が愛しているのは、美人で妖艶な側妃だけ。

連れて来た使用人はいつの間にか入れ替えられ、味方がいなくなり、全てを諦めていた正妃は、ある日側妃に子が産まれたと知った。自分の子として育てろと無茶振りをした国王と違い、産まれたばかりの赤ん坊は可愛らしかった。

正妃は、子育てを通じて強く逞しくなり、夫を切り捨てると決めた。

※カクヨムさんにも掲載中

※ 『※』があるところは、血の流れるシーンがあります

※センシティブな表現があります。血縁を重視している世界観のためです。このような考え方を肯定するものではありません。不快な表現があればご指摘下さい。

性悪なお嬢様に命令されて泣く泣く恋敵を殺りにいったらヤられました

まりも13

BL

フワフワとした酩酊状態が薄れ、僕は気がつくとパンパンパン、ズチュッと卑猥な音をたてて激しく誰かと交わっていた。

性悪なお嬢様の命令で恋敵を泣く泣く殺りに行ったら逆にヤラれちゃった、ちょっとアホな子の話です。

(ムーンライトノベルにも掲載しています)

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。

毒島醜女

BL

目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。

そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。

彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。

「これでやっと安心して退場できる」

これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。

目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。

「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」

その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。

「あなた……Ωになっていますよ」

「へ?」

そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――

オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

悪役令嬢の兄でしたが、追放後は参謀として騎士たちに囲まれています。- 第1巻 - 婚約破棄と一族追放

大の字だい

BL

王国にその名を轟かせる名門・ブラックウッド公爵家。

嫡男レイモンドは比類なき才知と冷徹な眼差しを持つ若き天才であった。

だが妹リディアナが王太子の許嫁でありながら、王太子が心奪われたのは庶民の少女リーシャ・グレイヴェル。

嫉妬と憎悪が社交界を揺るがす愚行へと繋がり、王宮での婚約破棄、王の御前での一族追放へと至る。

混乱の只中、妹を庇おうとするレイモンドの前に立ちはだかったのは、王国騎士団副団長にしてリーシャの異母兄、ヴィンセント・グレイヴェル。

琥珀の瞳に嗜虐を宿した彼は言う――

「この才を捨てるは惜しい。ゆえに、我が手で飼い馴らそう」

知略と支配欲を秘めた騎士と、没落した宰相家の天才青年。

耽美と背徳の物語が、冷たい鎖と熱い口づけの中で幕を開ける。

夫から『お前を愛することはない』と言われたので、お返しついでに彼のお友達をお招きした結果。

古森真朝

ファンタジー

「クラリッサ・ベル・グレイヴィア伯爵令嬢、あらかじめ言っておく。

俺がお前を愛することは、この先決してない。期待など一切するな!」

新婚初日、花嫁に真っ向から言い放った新郎アドルフ。それに対して、クラリッサが返したのは――

※ぬるいですがホラー要素があります。苦手な方はご注意ください。

【本編完結】処刑台の元婚約者は無実でした~聖女に騙された元王太子が幸せになるまで~

TOY

BL

【本編完結・後日譚更新中】

公開処刑のその日、王太子メルドは元婚約者で“稀代の悪女”とされたレイチェルの最期を見届けようとしていた。

しかし「最後のお別れの挨拶」で現婚約者候補の“聖女”アリアの裏の顔を、偶然にも暴いてしまい……!?

王位継承権、婚約、信頼、すべてを失った王子のもとに残ったのは、幼馴染であり護衛騎士のケイ。

これは、聖女に騙され全てを失った王子と、その護衛騎士のちょっとズレた恋の物語。

※別で投稿している作品、

『物語によくいる「ざまぁされる王子」に転生したら』の全年齢版です。

設定と後半の展開が少し変わっています。

※後日譚を追加しました。

後日譚① レイチェル視点→メルド視点

後日譚② 王弟→王→ケイ視点

後日譚③ メルド視点

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる

本作については削除予定があるため、新規のレンタルはできません。

このユーザをミュートしますか?

※ミュートすると該当ユーザの「小説・投稿漫画・感想・コメント」が非表示になります。ミュートしたことは相手にはわかりません。またいつでもミュート解除できます。

※一部ミュート対象外の箇所がございます。ミュートの対象範囲についての詳細はヘルプにてご確認ください。

※ミュートしてもお気に入りやしおりは解除されません。既にお気に入りやしおりを使用している場合はすべて解除してからミュートを行うようにしてください。