6 / 15

この程度で諦める無職がいるかよ!

しおりを挟む「ぬうう。そんな馬鹿なっ! これは夢か? 夢なのか!?」

俺はパソコンに向かって叫んでいた。

「どうしたのお兄ちゃん? 画びょうでも踏んだ?」

愛する兄の叫び声を聞いて、夏葉が俺の部屋に飛び込んで来る。

心配そうな顔。

「画びょうは踏んでいない。そもそも画びょうを踏んだくらいで『夢か?』までは言わん」

「よかった。画びょうを踏んでないんだね。じゃあ、なに?」

「これだ……」

俺はノートPCのモニターを夏葉に向ける。

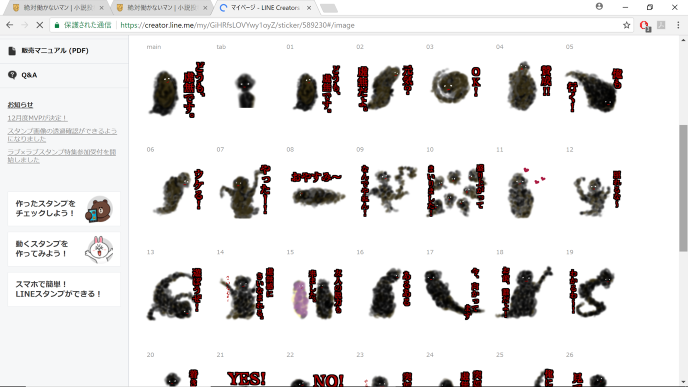

そこに表示されていたのは、lineスタンプの売り上げであった。

lineのスタンプを販売することができる、ラインクリエーターズマーケット。

自分のアカウントでログインすればいつでも販売の状況が確認できるようになっている。

俺が苦労して作ったlineスタンプ無職ックマ。販売を開始して一週間になる。

その成果が……。

――売り上げ、62円。

ご丁寧に折れ線グラフで表示してあるが、要するに二件しか売れていない。

最初からバンバン売れるなどとは思っていなかったが……。

少ないあまりにも少ない……。

先ほどまで心配げな顔をしていた夏葉も険しい表情に変わっている。

「お兄ちゃん……。62円って……なに?」

「我が無職ックマの売り上げだ。二件売れて62円ってことだ」

「全然売れてないってことだよね……」

「売れているとは言い難いな。逆にどこの誰が買ったのか知りたいくらいだ。世の中には変わった人もいるもんだな」

「なんで買ってくれた人を変わった人呼ばわりしてるのぉ! お兄ちゃんのバカッ! 画びょう踏んじゃえばよかったのにぃ!」

二件しか売れなかったことは夏葉にとってもショックだったらしい。

そのショックをぶつけるべく、ポカポカと俺の肩を叩く。

「おいおい、気持ちはわからんでもないが、叩くのはやめろ。お兄ちゃんだって、悲しいんだから」

「だって、だって、私たち無職なんだよ。60円だよ。どうやって60円で……、どんな節約術でも60円じゃ……」

「慌てるな。そしてあんまり60円を連呼するな。恥ずかしくなってくるだろ」

俺は夏葉の肩を両手でしっかりと掴み、気持ちを落ち着けさせる。

非力なポカポカでも、あまり連打されるとさすがに痛い。

肩を掴んで、真っすぐに夏葉の目を見る。俺の目にはいまだ力がこもっている。自信と余裕に満ちた眼差しは60円ショックでもいささかも揺らぎはしない。

完全に取り乱していた夏葉だったが、俺の目を見て、ようやくポカポカをやめてくれる。

「ご、ごめん、ビックリしちゃって」

手を引っ込めると、頬をほんのりと赤らめる夏葉。

どうやらわかってくれたらしい。

「いいか。世の中そこまで甘い話はない。なにせこの俺が無職なんだからな。世の中は甘くない一番の証拠だ。だからそう簡単にスタンプも売れない。それは想定内だ」

「そ、そうだよね。いきなりはね……でもいくらなんでも60円は……」

「そう不安になるな。そして60円を強調するな。大丈夫だ。ちゃんと次の矢は用意してある」

「え、なに次の矢?」

「lineスタンプ第二弾だ」

そう、俺はすでに新しいlineスタンプを作り終えていた。

夏葉には秘密にしていたが、無職ックマをリリースした直後からすでに新たなるスタンプ作りに取り掛かっていたのだ。

慣れとは恐ろしいもので、前回は三日ほどかかったが、今回はまる二日ですべての作業を完了していた。

「もう一個スタンプ作ってたの?」

「そうだ。この程度で諦める無職がいるかよ!」

「なんだぁ、それだったら、早く言ってよ。思わず大好きなお兄ちゃんに暴力を振るっちゃったよぉ」

夏葉はそう言うと、もう一度俺の肩を叩く。

先ほどまでと違って随分と優しいタッチだ。

「ならば見せてやろうじゃないか。絶対働かないマンの二の矢を」

俺はそう言うと、ラインクリエーターズマーケットのサイトのメニューをクリックする。

売り上げのページから、スタンプの販売のページへ。

「これがお兄ちゃんのスタンプ第二弾……」

俺は無職ックマをリリースしたときにひとつの課題を感じていた。

――俺は絵が下手すぎるのだ。

他の人が出しているスタンプに比べれば圧倒的に下手だ。

通常なら絵を練習するところだが、そんなことをしても多少絵が上手くなる程度、とてもプロのレベルには到達しない。ならば下手なまま突き進むしかない。

俺は考えに考えた。

絵心がなくても描けるスタンプはなにか?

それでいて愉快でかわいいキャラクターは……?

ありとあらゆる方向から検討を重ね、俺はあるひとつの結論に達した。

それが俺のlineスタンプ第二弾。

その名も……。

――『虚無』だ。

「虚無って!」

夏葉は俺のパソコンのモニターに表示された新スタンプを見て驚きの声を上げている。

そう、逆に虚無なのだ。

虚無とはなにも存在しないこと。

なにもないものをスタンプにする。このオリジナリティ!

斬新なアイディアとしかいいようがあるまい。

「お兄ちゃん。なんで虚無なの……?」

「なにかあるから、絵心を問われるんだ。虚無ならば絵の上手い下手も関係あるまい。なにせ虚無なのだからな!」

俺は力強くそう断言する。

俺にとっては完璧なアイディアなのだが、どうにも夏葉にはこの高邁なコンセプトが理解できないらしい。

ひたすら首を傾げ続けている。

「そっか、虚無か……。ゴメンね。ちょっと私の理解を超えちゃってるよ」

「いまはわからずとも、いずれわかる日が来る。この虚無スタンプの素晴らしさが。ジワジワ来るタイプだからな」

「ジワジワ来る……。自分で言っちゃうんだね。でもお兄ちゃんの自信満々な態度を見てたら、いい気がしてきたよ。この虚無スタンプ。可愛いような気がしないでもないよ!」

「ふふ、そうだろう。我ながらまさか虚無をキャラクター化するとはね。line社もさぞ驚いていることだろうよ。おそらく上場以来のインパクトだろうな……」

俺は脳裏にはすでにバカ売れする虚無スタンプの姿が浮かんでいる。

JKがJCが、そしてJDが……俺の虚無スタンプを使用する。そんな未来がはっきりと見える。

「これ、かわいくね? めっちゃ虚無くね?」

「マジ虚無くね?」

「やべえ、虚無いね」

lineスタンプのいいところは買った人がスタンプを使用することそれそのものが宣伝であること。

使ってもらえさえすれば、あとは虚無の虜である。

――いま、十代の女性の間で虚無がブーム。

そんな虚無ブームの到来すらある。

「夏葉、時代は虚無だ」

俺ははっきりとそう断言する。

「お兄ちゃん、虚無だね」

深くうなずく夏葉。

どうやら納得してくれたようだ。

ならば販売開始しようじゃないか。虚無スタンプを。

俺はリリースボタンをクリックし、承認されたてほやほやの虚無スタンプのステータスを「承認」から「販売中」へと変更する。

これで数分後にはクリエーターズマーケットでスタンプが販売されることになる。

満を持して、俺のlineスタンプ第二弾、虚無スタンプがネットの海へと解き放たれたのだ!

0

あなたにおすすめの小説

後宮の胡蝶 ~皇帝陛下の秘密の妃~

菱沼あゆ

キャラ文芸

突然の譲位により、若き皇帝となった苑楊は封印されているはずの宮殿で女官らしき娘、洋蘭と出会う。

洋蘭はこの宮殿の牢に住む老人の世話をしているのだと言う。

天女のごとき外見と豊富な知識を持つ洋蘭に心惹かれはじめる苑楊だったが。

洋蘭はまったく思い通りにならないうえに、なにかが怪しい女だった――。

中華後宮ラブコメディ。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

むっつり金持ち高校生、巨乳美少女たちに囲まれて学園ハーレム

ピコサイクス

青春

顔は普通、性格も地味。

けれど実は金持ちな高校一年生――俺、朝倉健斗。

学校では埋もれキャラのはずなのに、なぜか周りは巨乳美女ばかり!?

大学生の家庭教師、年上メイド、同級生ギャルに清楚系美少女……。

真面目な御曹司を演じつつ、内心はむっつりスケベ。

転移先で日本語を読めるというだけで最強の男に囚われました

桜あずみ

恋愛

異世界に転移して2年。

言葉も話せなかったこの国で、必死に努力して、やっとこの世界に馴染んできた。

しかし、ただ一つ、抜けなかった癖がある。

──ふとした瞬間に、日本語でメモを取ってしまうこと。

その一行が、彼の目に留まった。

「この文字を書いたのは、あなたですか?」

美しく、完璧で、どこか現実離れした男。

日本語という未知の文字に強い関心を示した彼は、やがて、少しずつ距離を詰めてくる。

最初はただの好奇心だと思っていた。

けれど、気づけば私は彼の手の中にいた。

彼の正体も、本当の目的も知らないまま。すべてを知ったときには、もう逃げられなかった。

完結‼️翡翠の歌姫は 後宮で声を隠す―2人の皇子と失われた記憶【1/23本編完結】

雪城 冴

キャラ文芸

本編完結‼️【中華サスペンス】

皇帝が隠した禁忌の秘密。

それを“思い出してはいけない少女”がいた。

「その眼で見るな――」

特殊な眼を持つ少女・翠蓮は、忌み嫌われ、村を追われた。

居場所を失った彼女が頼れたのは、歌だけ。

宮廷歌姫を目指して辿り着いた都でも、待っていたのは差別と孤立。

そんな翠蓮に近づいたのは、

危険な香りをまとう皇子と、天女のように美しいもう一人の皇子だった。

だが、その出会いをきっかけに皇位争い、皇后の執着、命を狙われる日々。

追い詰められる中で、翠蓮の忘れていた記憶が揺り動く。

かつて王家が封じた“力”とは?

翠蓮の正体とは?

声を隠して生き延びるか。

それとも、すべてを賭けて歌うのか。

運命に選ばれた少女が、最後に下す決断とは――?

※架空の中華風ファンタジーです

※アルファポリス様で先行公開しており、書き溜まったらなろう、カクヨム様に移しています

※表紙絵はAI生成

幽縁ノ季楼守

儚方ノ堂

キャラ文芸

「季楼庵当主の代理を務めてもらう」

幼少期、神隠しにあった過去を待つ青年ユメビシ。

迷い込んだ先で、事件に巻き込まれ両手を失い、生死を彷徨うことに。

ただ「死にたくない」と望んだ願いは、ある故人の手を移植することで実現した。

これを境に不死の体質へと変貌したユメビシは、約70年の時を経て、因縁の土地『瞑之島(みんのとう)』へ帰還する。

しかし、どうして今自分がここにいるのか、その理由となる記憶がすっぽり抜け落ちた状態で……。

奇妙な忘却に焦りを抱えながら、手がかりを求め探索するさなか、島の中枢を担う組織『季楼庵(きろうあん)』の面々と関わりを持ち、次々と巻き起こる騒動に身を投じていくのだった。

現代において、人と人ならざる者が共存する瞑之島を舞台に、半ば強制的に当主代理に据えられたユメビシの非日常。

異色の現代ファンタジー✖️和風奇譚✖️ミステリー

様々な思惑が交錯する中、彼の帰還を以て、物語は一つの結末へ動き出す。

その約束は、何十年何百年経ち、たとえ本人達が覚えていなくとも。

幽かな縁で繋がり続け、決して解けない糸となる。

それを人は、因縁――またの名を『呪い』と呼ぶのだった。

『後宮祓いの巫女は、鬼将軍に嫁ぐことになりました』

由香

キャラ文芸

後宮で怪異を祓う下級巫女・紗月は、ある日突然、「鬼」と噂される将軍・玄耀の妻になれと命じられる。

それは愛のない政略結婚――

人ならざる力を持つ将軍を、巫女の力で制御するための契約だった。

後宮の思惑に翻弄されながらも、二人は「契約」ではなく「選んだ縁」として、共に生きる道を選ぶ――。

『後宮薬師は名を持たない』

由香

キャラ文芸

後宮で怪異を診る薬師・玉玲は、母が禁薬により処刑された過去を持つ。

帝と皇子に迫る“鬼”の気配、母の遺した禁薬、鬼神の青年・玄曜との出会い。

救いと犠牲の狭間で、玉玲は母が選ばなかった選択を重ねていく。

後宮が燃え、名を失ってもなお――

彼女は薬師として、人として、生きる道を選ぶ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる