12 / 49

第1章 第11話 出発 そして 到着

しおりを挟む■派兵式

創世歴3733年10月下旬。

晴れ渡った空の下、城門前の広場には2個師団総勢約18000の兵士が整列しています。

ロマは騎馬姿で第八師団の先頭で出発を待っていました。

レアン共和国へ。

彼女にとっては初めての派兵です。

遠くに見える城門を見ながらロマは数日前の事を思い出していました。それは兵站についての情報確認ということで兵站管理長官であるネスレ=ジェフト自らロマの執務室へやってきた折の事。

書類を渡され、一通りの確認が済んだあとの話にロマは驚いたのでした。

「緊急用物資貯蔵施設・・・ですか?」

「これは国家機密に属する話だから口外はしないでくれよ」

「それはわかりますが、機密というからには内々にというより隠密に行われたのでしょう?大量の物資を一体どうやって?」

ロマはの至極当然な疑問にジェフトは応えました。

「うむ。実はなガーラリエル殿。運搬は外交官が行なっているから外交特権によって持ち込めるものに対しての制限が甘い。だから一般の貿易に比べれば持ち込みは容易いんだ」

「お話は理解できます。でも数千人以上の物資はいくらなんでも無理でしょう?」

「・・・」

兵站管理長官ネスレ=ジェフトは黙ってロマを見つめました。その目の色には楽しげな色が浮かんでいるようにも見えます。ロマはハッとし、「・・・まさか」そして唖然とした顔になりました。それを見てジェフとはニッコリと微笑みます。

「長い平和な時代が続いているから物量的には可能だった。時間はかかったがね。しかし経年劣化という問題があるから常に最良最新の品質を保持するのは難しい。とはいえ数は揃っている」

医薬品、保存食料、武具、衣服からお金に至るまで必要とされるものをほぼ取り揃えてあることを説明され、ロマは目を丸くしました。

「驚きです・・・危機管理とはいえそんなことをしているなんて・・・」

「ジェミン族というのはそういう種族なのだよ。常に最悪の状況を想定して物事に当たる。だから世界中で商いに成功しているとも言えるのだ」

ジェフトは自分がジェミン族であることを誇りに思っていました。

「しかし他国にバレたら・・・」

「そこはわきまえているさ。この事実を君すらも知らなかったろう?」長官は自分をじっと見ているロマの目に微妙な色が浮かんでいるのに気がついてフッと笑をこぼしました。「図々しいと思うかね?」

「・・・ええ。少しだけ」

「ガーラリエル元帥殿は生真面目だな。はっはっは!」ひとしきり笑って言葉を継ぎます。「政治というものは軍事ほど純粋にはいかないものだという事だな。腹黒い連中を出し抜くにはそれなりにこちらも悪どい事をせざるを得ないこともある。良心が咎めることもあるがね」

「本当に?」

「本当だとも」そう言ってニヤリとし「しかしこれも我が国の為、国王陛下の御為と思えばしかたない」だろう?と目で同意を求めました。

ふうっと息を吐いたロマは視線を上向けて言います。

「もしもレアン共和国の元首が知ったらなんと言うでしょうね・・・。他国にばかりか同族に裏切られたと知ったら、ジェフト長官は安心して住む場所がなくなってしまいますよ?」

「蛇の道は蛇さ。何も言ってこんがレアンの元首はおそらく知っているだろうなあ」

こともなげに言うジェフトのその様に半分笑い残り半分困り顔のロマ。派兵にあたっての兵站状況を確認していたと思ったらとんでもない事を聞いてしまったという顔です。

「まあ深刻に考えんでもいいよ。平和ならばこそ出来るイタズラみたいなものだ」

全くジェミン族というのはどこまで狡猾なのだろう。陛下が兵站管理にジェミン族を起用するのも、陛下自身がタヌキということなのか・・・。勿論口にはしませんでしたが、そう考えるといい年をした大人たちが嬉々としていたずらに嵩じている様が脳裏に浮かび思わず笑い顔になってしまいました。

「平和・・・だからこそ・・・」

「そう。平和だからこそだ。平和はおぬしたち軍人によって齎(もたら)されているといっても良いのだから、こちらは君たちが安心して軍務に勤しめるように手を尽くさねばな」

そう言って笑う顔はとても100歳を迎えようという年齢にはそぐわない悪戯っぽさでした。

と。そこにドアをノックする音が聞こえました。

視線で承諾を求めるロマにジェフトが言います。「構わんよ」

「入れ!」

ドアを開けて入ってきたのはデルマツィアでした。

「おお、デルマツィア大佐。若き参謀殿のお出ましか」

「ジェフト長官。いらしてたのですか」

「ちょっと元帥に話があってね」

「お邪魔でしたか?」

「いやいやもういいんだ。話は済んだ」

視線をロマに送るとロマは微笑んで頷きます。

「どうしたデル」

「ハ。派兵にあたって準備を進めていたのですが、物資を運ぶためのスリングガレムが足りないという声がいくつかありまして・・・」

「なんと。これはえらいことだ。きっちりと計画させたはずなんだが・・・。さてさて、こんなところで油を売っていては陛下に叱られてしまうな。どれ、わしが行って確認しますかな」

「長官直々にですか。恐れ入ります」

「なあに、まだまだ現役だということをたまには見せんとな」そう言って笑います。

「おそらく派兵が初めての者が多いので、荷物が増えてしまったのだと思われます。わざわざご足労頂いた上に仕事を増やしてしまって申し訳ありません」

ジェフトは手を振って言いました。

「私がここへ来た実のところを言うとだね。ほかの師団は司令官や上級将官に年配者が多くてね。確かに堅実な話はできるのだが若々しさに欠ける。ガーラリエル殿の師団はその点で、ね」椅子から立ち上がるジェフト「ここはいい。私のような年寄りにとって若者とこうして触れ合うのは自分も若くなった気になってやる気が出てくる薬草みたいなものだ。・・・おっと余計なことを言ってしまったな。年をとると口さがなくなっていかん。すまんすまん、はっはっは」

朗らかに笑い、ジェフトは出口へと歩き始めます。

「では失礼するよ。二人とも体に気をつけてな」

手を上げるジェフトにロマとデルマツィアが敬礼して見送りました。

■

城門が開くことを知らせるラッパが鳴り響き、ロマはハッとして顔を上げました。

物資を運ぶ運搬車両が静かに出発のときを待ち、沿道を埋め尽くすのは、物見高い城下町の住人だけではなく、国中から見送りのために集まって来た兵士の家族や恋人たちです。出発までの数日を親しい間柄の者や家族と過ごすことを許されていた兵士達は、思い思いに時を過ごし今日を迎えました。そして今、それらの贈る声援を浴びながらノスユナイア城壁の門をくぐり、目指すのは派兵先であるレアン共和国。

城下町を囲む城壁の中で最も大きな城門が開かれるのは派兵式の時だけで、そのこと自体がレアン共和国へ行くことを示唆しています。

レアンへ行く。

徐々に開いてゆく中央門をロマは馬上からじっと見つめ、それを実感しました。

初めての派兵任務。一般兵ならいざ知らず、責任者として自分はうまくやれるのだろうか。不安がないと言えばそれは絶対に嘘で、表情にも現れているかもしれない。そう考えると顔を意識して引き締めようと務めたのです。

それを察したかのようにロマの左右に旅団長が騎馬姿で近づいてきました。

「閣下。いよいよですな」と、イサーニ。

「一年なんてあっというまです。楽にいきましょう」とゼンが笑います。

「閣下、門の上を見てください」

デルマツィアに言われて左右いっぱいに開いた門の上を見るとアレスが手を振っているのが見えました。

”初めての女の元帥だね”

その言葉であっという間に場の空気を変えてしまった未来の国王アレス。

「あの方のために我々は行くのです」

ああ、なんということだろう。小さな男の子に二度までも救われた。ロマは微笑み、そして思いました。大丈夫、きっと上手くやれる。いや、やってみせる。私には守るべき祖国があり、頼りになる仲間もいる。

中央門の天辺は国王や主要な家臣たちが兵士たちを見送るためのテラスが設えてあり、そこから見おろしているのは国王の家族と近衛兵、それに各院の院長や三賢者たち。そして各師団の師団長クラスの軍人たちがいました。

国王一行が視察旅行から戻ったのが夏の終わりのことでしたが、それから既にふた月半ほど経った現在、冬の声がすぐそこまで来ているのが感じられる季節。ともすれば雪が降る山を越えてレアンへと行く。

どうして派兵交代がわざわざこんな時期なのだろうとは誰もが思うことでしたが、これは観光旅行ではありません。厳しい環境下での軍事行動は連帯感を育むため。これは全行程約300km以上にも及ぶ行軍訓練でもあるのです。

城門の上から振り返ると早くも雪化粧をした峻厳な稜線を描くレノア山脈の裾野へまっすぐに道が続いています。川沿いの道は国境城壁の町イシアへ続き、さらにその先にあるレアンまでは早馬なら3日、行軍なら9日の距離です。

「あ!ユリアスだ!」

アレスは兵士たちが集まっている広場に向かってうれしそうに手を振ります。

「アレス。あまり乗り出さないで」

「母上。見て!ユリアスは目立つね!格好いいや!」

王妃はアレスの指差す先を見つめていましたが、あまりにも人が多く、距離もあるので判別がつかずにいました。

「よくわからないわアレス。どこに元帥がいるの?」

「あそこ!」

王妃は目を細めていましたが、それでもよくわからないようです。

微笑ましい親子のやり取りを眺めていたカレラはふとあることを思い出し、行軍から目を離さないままに隣にいたモルドに言いました。

「大佐」

呼ばれて顔を少し傾けるモルド。

「仮面バザーの時に殿下の警護をしていた時のことなんですが・・・」

「バザー?ああ・・・。それが?」

「ええ。今殿下がガーラリエル様に気がついたのは当たり前のことなんですよね?」

ロマは馬に乗っているが探すにしてもパッと見ただけでは中々見つかりにくいとは思う。咄嗟にそう考えましたが、その話とカレラが言わんとしている事のつじつまが合わず理解できなかったモルドは眉を歪ませました。

「何の話だ」

「あの時、私もバザーの決まりに従って仮面をつけて警護していたのですけど・・・」

「そういえば、楽しそうに仮面を作っているとノーディから聞いた気がするな・・・」

あのおしゃべり中佐。そういう表情で目玉を空にくるりと動かし、それでもひとつ息を吐き出して気を取り直すと。

「楽しんでいたのは認めますけど、仮面の出来具合については自信があったんです」

「誰にも見破られない?」

「ええ。目も見えないようにしていたし、声も変化がつくように細工をしたんです。わざわざジェミンのギルドへ行って部品を特注して作らせたんですから・・・」

モルドはカレラが変装を得意としていることを知っていました。得意というよりもはや職務以外でも趣味で変装のためにいろいろ拵(こしら)えているほどの変装マニアと言っても良いほどなのです。

男の格好から年配の女と種類も豊富で、いつかなどは突然乞食のような背の低い男に声をかけられたことにびっくりしたのですが、それがカレラである事に気がつかなかったことにモルドは本気で驚いたことがあるほどでした。

そんなことを思い出しながらモルドは言いました。

「で?」自慢話でも聞かされるのだろうかといくらか訝しげな顔になります。

「見破られない。それが私にとって当たり前だったんです。・・・・でも」

声の調子が沈んだことにモルドはちらりとカレラの顔を横目で見てまた視線を戻しました。ひどく不機嫌、というより不本意なような表情を浮かべていたのです。

「見破られたんです」

モルドにとってそれは意外な言葉でした。思わず聞き返します。

「誰に?」

「殿下に」

モルドは少し驚いたような表情をしてから手を振っているアレスに視線を僅かに動かし、うっすらと口元に笑みを浮かべました。

「殿下は将来国王陛下になる方だ。たとえ変装していたとしても自分の国の人間はわかる・・・そう思わんか」

「それはちょっと承服しかねる意見ですっ」

カレラは拗ねたような口調で口を尖らせました。

「だがその件については誇らしい事だと私は思うよ。生活を共にしていないのに変装を、いや、お前がカレラ=ドルシェだと見破った。すばらしい洞察力と観察眼だ。殿下の将来が楽しみだな」

モルドは胸の内に温かい感情が広がるのを感じていました。彼は自分以上の才能や自分が持ち得ない能力を持った者が好きでした。尊敬をするということに身を委ねるのが心地よいとさえ感じる男だったのです。

だからローデンに対しても尊敬の念を持っていましたし、カレラに対してもそうでした。

しかしカレラにしてみれば自信があった変装を見破られて少なからずショックだったのでしょう。確かにモルドの言うことも一理ある。でも・・・と、面白くなさそうに口をへの字に曲げています。

その時、ラッパの音が鳴り渡るのを合図に行軍が開始されました。

スリングガレムの機動音と沿道の人々からの歓声に混じって軍靴の規則正しい音が響きます。それはノスユナイアの国民にとても勇ましく聞こえました。

徐々に近づいてくる軍列は第七師団で、その先頭には誇らしげに胸を張るのはカズール=ドリエステル元帥。それを見てモルドがポツリと呟きました。

「ゼーゼス元帥とドリエステル元帥か・・・。ロマにも苦労が耐えないな」

「ガーラリエル様を軍に送り出したのはそういったこともお考えの内だったのでは?」

カレラがそう言うとモルドは小さく首を振ってゆっくりと一度瞬きします。

「無かった・・・とは言わんがな。そういう意味では気苦労をかけていることには心が痛む」

「だったら先日のパーティーの折にねぎらいの言葉の一つもかけて差し上げたらよろしかったのに・・・・」

「・・・・・・」

「大佐の不器用さは存じてますけど、ね」

王国軍の兵士であれば命令は遂行せねばならない。そう思ったものの、モルドは図星を突かれたのに決まりを悪くして視線を泳がせて軽く咳払いをしました。

暫くすると今度は第八師団が見えてきます。先頭はユリアス=ロマ=ガーラリエル元帥。

カレラの言葉に一抹の罪悪感を抱いたのか、モルドはこちらに敬礼を送っているロマにいつもとは風情の違う軽い感じの敬礼、つまり挨拶のような合図を送りました。

それもそうであるかどうかがわからないほどのささやかな動作でしたが。

その時にロマの表情を隣にいた参謀、デルマツィアが見て尋ねます。

「閣下。どうしたんです?何か嬉しい事でも?」

自分の表情が緩んでいるのにハッと気がつくとあわてて厳しい表情を作り出しました。「いや、なんでもない」滑稽に思いましたが、表情の変化に気がついたデルマツィアもそれがどうしてであったかまではわからなかったようです。

ロマは明らかに自分に対して送られたであろうモルドのしぐさに、心のうちでは飛び上がりたいほどの気持ちなのを必死で抑えていたほどでした。

第八師団の最後尾が城門を抜けて丘の向こうへ姿を消すまで見送りは続けられ、すっかり見えなくなると周囲の歓声はざわめきへと変化し、残って立ち話をするものもいましたが三々五々と人々は元の生活へと戻ってゆきました。

国王一家もモルドたち近衛や御付のものを従えて、城門から城へと続く通路を歩いています。

「今日の予定は書簡閲覧だったな?侍従長」

「はい陛下。すでに用意は整えてございます」

「うむ。今回はどんな手紙が来ているか楽しみだよ」

そういって自分とたいして年齢の違わない侍従長に微笑みかけると王妃が後ろから声をかけます。

「陛下」

「なんだね?」

「今日わたしはエノレイル先生のところに定期健診に」

「そうか。よく診てもらいなさい。最近顔色がすぐれんようだからな」

「ええ。ありがとうございます。その後は国務院長夫人と会食して・・・」

「大丈夫だよローレル。お前の予定は侍従長から聞いているから」

微笑みあう国王と王妃。「アレスはツェーデル院長のところだったな?」

「その後は剣術の稽古です父上」

「しっかり勉強してきなさい。では夕食のときに、な」

そう言って軽く手を上げ、侍従長とモルドを随伴した国王は去ってゆきました。

「では殿下。私がお送りしますから」

「ねぇカレラさん」

「はい?」

「精霊兵を出してみてよ。風のやつ」

「ええ?」

カレラが微笑みます。

「アレス。興味本位で頼み事をするものではありませんよ」

「この前見た大地の精霊兵はすごかったけど、他にも召喚できるんでしょ?見たいなあ」

「アレス」

たしなめる母にアレスは残念そうに「ちぇー」といって不満を体現しながら背を向けて歩き始めます。

「カレラ。あまりあの子のわがままに言いなりにならないで。分別をわきまえることも必要だから」

「はい王妃様。仰せのとおりに」

そう言ってカレラはアレスの後を追って行きました。

「いろいろなことに興味を持つのはいいけれど・・・」

「快活でいいじゃありませんか王妃様」

そういったのはノーディです。

「私もあのくらいの時期はなんにでも心を惹かれたものですよ」

「そうねぇ・・・」

14歳という好奇心旺盛な時期には母親の言うことに影で舌を出すくらいが丁度良い。多少の火傷を負いつつ成長すれば自立心が芽生える。それは喜ばしいこと。それでも母親と言うものは心配なのです。

「陛下は遅くにできた子だから甘やかし気味だし・・・。モルド大佐に対してはおとなしいのだけど・・・」

「ははは」

「中佐にも子がおありでしょう?今度奥方と子育てについて話し合いたいものね」

「お望みなら。妻もきっと喜びます」

「ふふ。そうね。近いうちに近衛隊の奥方を集めて子育て討論でもすることにしましょ」

女と言うものは子育てとなると、ほんの些細なことでも情報交換をしたがるものなのだ。ノーディはそんな王妃ローレルを尊敬していました。

彼は他国の王家の話をたまに耳にしますが、たいてい王妃というものは多少の違いはあれど贅沢好きゆえに浪費家で子育ても家臣任せ。威厳をちらつかさせての自己顕示に忙しく、中には口さがなく政治的な事に首を突っ込んで家臣や将軍から煙たがられる者も多いことを知っていました。

しかしローレルはそれらとは正反対だったのです。倹約家ではありませんでしたが、アレスが自分にとって唯一の宝で、きらびやかな装飾品を欲しがるでもなく、贅沢も王家のたしなみ程度に、つまり体面を整える程度で、ましてや政治に口出しをする事などまったくない。とはいえ世情を知らないわけではなく、ノーディでさえも驚くほどの情報通な一面もあるという、賢い女とはまさにローレルのためにある言葉だと思っているのはノーディだけではありませんでした。

「馬鹿ね」

突然ローレルが笑い声で言いました。ふと目を瞬(しばたた)いたノーディ。

「王妃殿下?」

「あの子は・・・、アレスは国王になる運命(さだめ)なのに普通の育て方を望むなんて・・・」

寂しそうな顔をしているローレルにノーディは自分が何故か彼女に哀れみのような感情を抱いているのに気がつきました。気の毒だと。

しかしすぐにその考えは姿を消します。王家に嫁ぎ、子宝に恵まれ、女として、いや王妃として幸福の絶頂にあると言っても良い今をどうして気の毒などと言えるだろうか、と。

ローレルは普通の女としての人生を捨て、覚悟の上で王家に嫁ぎ、そしてアレスを授かった。

そう、すべては覚悟の上で。

ローレルだってそのことはわかっていたのです。わかっていたから自分を馬鹿だと言ったのです。

そしてノーディは言いました。

「私は王妃様のお考えを素晴らしいと思いますよ」

「え?」

「普通を知っているからこそ、特別である事もわかる。私はそう思います」

王妃は少しだけ驚いた顔をして、すぐその後ににこりとしました。

「そうね。ありがとうノーディ中佐」

「王妃殿下が考えることに馬鹿なことなどありませんよ」

「あら。それは言い過ぎね」

「そうでしょうか」

「ええ。私は王妃であるときはそれはそれは色々考え抜いた上で振る舞いを決めているけど、若いころは深く考えもせず馬鹿なことばかりしていたものよ。思い出すと恥ずかしいぐらい」

「ほう。機会があればお若いころの話を聞きたいものです」

「それはお断り。だって恥ずかしいもの」

ローレルは笑いながらそう言ったきりノーディに背を向けると歩き始めました。ノーディは王妃の背中に微笑みかけ、それ以上何も言わずその後を歩き始めます。

彼の見上げた空は変わらず晴れ渡り、まるでこの国の明るい未来を表しているかのようでした。

■■■■■

国王や王妃たちと別れてメイデ=ナッカス=ベルトースカ司令官率いる第3師団の練兵場へと向かっていたカレラとアレス。

その道すがらアレスはまだ諦めきれないのかこんなことを言いました。

「ねぇカレラさん」

「?」

「精霊っていうのはそれぞれの四元素の集約体だよね?」

カレラはにこりとします。

「そう言われていますね」

「でもそれって意味がよくわからないんだけど・・・」

「あら。奇遇ですね」

「え?」

「私もです」

はぐらかすように笑いながら言うカレラを上目使いに見上げるアレス。

「触れるの?」

「ええ。物質に四元素の力を宿らせるので、触ることは可能ですよ」

「へええ~」

「それより殿下」

「え?」

「今日は剣術指導を受ける日。大丈夫ですか?」

そう言われたアレスは思わず表情を曇らせます。彼は剣術はあまり得意ではなく、どちらかと言えば学問が得意。だから剣術指南の授業は当然好きではありませんでした。

それでも彼は好奇心旺盛な子供です。書物で得た知識や情報を実際に試したり見てみたいと思うのは不思議ではありません。その思いは剣術の稽古に対しても例外ではありませんでしたが、得手不得手は如何ともしがたいものがあり、そこがアレスの悩みどころだったのです。

「あ~あ。僕は剣術なんかよりもっと政治的なことを勉強したいよ」

「まあ」

「だって戦いより国民たちが平和に仲良くより良く暮らしていけたほうがずっといいと思わない?」

十四歳らしからぬしっかりとした物言いにカレラは微笑みます。

「そうですね。戦争などないに越したことはないと思いますけど」

「カレラさんだってそう思うでしょ?それに魔法の勉強だって嫌いじゃないけど、才能ってやっぱりあると思うんだ。カーヌは僕には魔法力があると言っているけど、魔法って難しいし・・・僕ってほら実践主義っていうか、実物を見て真似たりそれを理解したりするほうが得意っていうかさ」

遠まわしに精霊兵を見せてくれと言っているようなものです。カレラはやれやれと苦笑いを浮かべかけ、ふとアレスの 顔色が変化したことに気がつきました。

「僕がもっと大人だったら良かったのに・・・」

突然アレスは今まで話していた語調を断ち切って、寂しそうな表情をして言ったのです。もっと大人だったらよかったのにと。これにはカレラもいくらか戸惑いました。

「殿下?」

「もっともっと父上のマネができる時間が欲しかった。もっと父上の近くで父上のしていることを見て理解できる大人だったら良かったのに・・・。こんな子供じゃ元帥たちも、元老院や官僚たちも本気で相手をしてくれない」

カレラは言葉に詰まりました。

一体突然どうしたというのか、見当がつかなかったからです。咄嗟にモルドならどういう受け答えをしただろうかとも考えました。「私はいつも本心で殿下とお話しているつもりですよ?」

アレスは微笑んでありがとうと言い、そして。

「僕はいつか国王になる。・・・でも時間が少なすぎるよ」

カレラはその言葉でやっと理解できました。アレスは取り分けて精霊兵を見たいわけではなかったのです。

先日のエバキィルの塔での事は誰もが暗黙に了解していました。世代交代の儀式の一部であったことはカレラも知っています。

彼が精霊兵を見たいといったのは少ない時間しか与えらていないということを彼自身が知っているが故に、見れるものであればとにかく父が生きているうちに見ておきたいという自然な気持ちの表れでした。しかしそれはたとえ自然死であったとしても自分の父親の余命がそう長くはないことを理解し受け入れているということです。

カレラはアレスを不憫に思い、切なくなりました。

「ふふ。ねぇカレラさん」

「はい?」

「こんな弱気じゃ父上に叱られちゃうね」

カレラは首を振って微笑みます。

「いいえ。陛下は、お父上は殿下のことをよくわかっていますよ」

「そうかな・・・」

「ええ、そうですとも。国王陛下だけではなく誰でも殿下のことを理解したいと思っているんです。弱気だなんて言わないで」

「だといいな・・・」

カレラは優しい微笑みを浮かべると背筋をスッと伸ばしました。

「今日の剣術の稽古を頑張ったらご褒美に。一度だけですよ?」指で印を切るような仕草をします。それは言うまでもなく精霊兵を見せるという意味です。それを見たアレスの目の輝きがカレラを射抜くようでした。

「ほんとに?」

「ええ」

軽く鼻から息を吐くとカレラは言いました。

「でも母上様には内緒ですよ?それから大佐にも。こんなことが知れてしまったら大目玉をもらうのは私なんですから」

「わかってる!やったあ!約束だよ!」

アレスは大はしゃぎです。

カレラはまるで説得でもされたかのような錯覚を感じていました。そして頼りない見た目とは裏腹にアレスが大人へ成長しようと一生懸命足掻いていることも。

主が得られるものがあると言うのなら、協力をするのが仕える者の勤め。それで少しでもアレスが成長するというのならこれぐらいのワガママは聞いてあげたい、と本気で思ったのです。

彼女自身気がついていたのでしょうか。その感情が母性からくる自然の発露であったことを。

■来訪者

ノスユナイア王国を出発した第七、第八師団は3日目に王国の出城であるイシア城塞に到着し、それまでレアン共和国に派兵されていた師団と簡単な交代式を行いました。任務の引継ぎです。

イシアの出城を出発した第八師団がレノア山脈を進み、レアンまで後半分と言った峠で、先頭を行く部隊からロマへ報告が入りました。誰かが行く手に立ちふさがっていると言うのです。

早速ロマは士官を連れてその場へ急行するとそこには頭を頭巾で覆った十数人がこちらを向いて立っていました。ロマが到着したことを確認したようにそのうちの一人が前に進み出て言いました。

「ユリアス=ロマ=ガーラリエル元帥とお見受けするが如何に!」

「私がガーラリエルだ!何者か!」

それと同時にすべての者が頭巾を取り去ると現れたのは。

「セノン族です。あんなに大勢・・・」

一番若いと思われる者を先頭に徐々に近づいてくるのを見て兵士の幾人かが武器を構えます。

「ここはセノン族の隠里に近い。様子でも見にきたんだろう」

「武器を下ろせ。敵意はなさそうだ」

ロマがそういうと、兵士は武器をしまって整列しました。ロマは馬から下りてセノン族の方へと歩み寄りました。先頭にいた一人が浅く頭を下げます。

「突然の無礼をお許しください。私はセノン族長老議会議長のハミュ=ラコッテと申します」

「ユリアス=ロマ=ガーラリエルです。セノン族の方々、いったい何用で?」

「あなたにご挨拶を」

「私に?」

「あなたのお噂は我らの里にまで届いておりました」

それを聞いた兵士たちの間にひそやかな声がさざめきます。

「あなた方も知っておいでのように、われらは俗界にはあまり干渉しません。ですが、われらの同士ディオモレス=ドルシェ、カーヌ=アーを擁するノスユナイア王国の信頼に値する将軍ユリアス=ロマ=ガーラリエル様がいらっしゃると聞き、せめてお目通りだけでもと、失礼は重々承知の上で参じました」

ロマはハミュ=ラコッテの物言いに何か政治的な匂いを嗅ぎ取りました。そこで彼女は言葉を選んで話すことにしたのです。

「わざわざの来訪、いたみいります。ですが我々は行軍の身なれば、このような場所ではゆっくりとお話もできません。もし会談を望まれるのなら・・・」

「いえ。よいのです。先ほども申したとおり、お目通り願いたかっただけですので。ところで同士ディオモレス、カーヌは息災でしょうか?」

「つつがなく。あの方々のおかげでわが王国は安寧を保っていると言っても過言ではありません」

「然様言っていただければ同族としてこの上ない幸せです。お騒がせしました。道中お気をつけて。精霊の加護のあらんことを」

そう言って軽く頭を下げると森の中へと分け入ってしまいました。

暫くして行軍が再開され、その場に残った上級将官たちが顔を突き合わせ、彼等の去った方向を見ながら話し始めました。

ゼンが言います。

「顔見せですか・・・。どういうことでしょう」

「わからん・・・」

「ハミュ=ラコッテか。声からすれば男なのでしょうが、あの容姿は純血セノン族そのものですな」老兵ビットール=イサーニが言います。

「確かに美しいと言う形容がぴったりだな。我々と違って戦いとはおよそ無縁と言う感じに見える」

「確かに」イサーニは少し哀れみを含んだ口調で言いました。「しかし気の毒なものです。純血セノン族は毒の森によって滅びの道が確約されてしまっているのですから」

「ああ、例の不妊の・・・」ゼンがそう言うとイサーニは首を横に軽く降ります。

「いや。子が出来ても育たんそうだ」

「ハーフセノンが唯一の救いというわけですか」

「うむ・・・。隠れ里には数百人が残るのみだそうだ。生きた歴史の語り部とも言える種族が滅びるのはまったく惜しい限りだよ」

皆が頷きます。

「毒は封じ込めてあるのでしょう?」

「ジェミン族の作り出した封鎖装置で毒の森は封じ込めているようだが、すでに手遅れと聞いている」

「毒の森など焼き払ってしまえばいいだろうに」

ゼンの言葉を受けてロマが呟くように言いました。

「森と共に生き、森と共に死する。毒を発しているとはいえ、毒に侵され死に喘いでいる母なる森を焼き払うと言うのはわが身を切るのも同然・・・。そんなことを以前カーヌ様から聞いたことがある・・・」

沈痛な空気が漂い、ひととき兵士たちの足音だけが辺りを支配します。

「我らには影響はないのでしょうか。その森の毒は」

「封じてあるからこそマシュラの我らは生きながらえているのでないか?」

「ふぅむ・・・」

「であるなら、今更森を焼いて我らの気を済ませても、セノン族が悲しむだけだ」ロマはそう言って「益はない」軽く息を吐きます。

「マシュラ族より余程優れた種族でしょうが哀れなものです。滅びを約束されなお生き続けると言うのはどういう気持ちなのでしょうね・・・」

「長命であることが尚更堪えそうだ」

哀れ。

哀れなのは滅び行くことがわかっている彼らなのか、それともいつ訪れるともわからぬ戦火や死に恐れを抱き続ける我々なのか。1000年生きることもできると言うセノン族にとってはマシュラ族こそ哀れみの対象なのかも知れない。

ロマはふとそんなことを思い、空を見上げました。

「それにしても名指しでガーラリエル閣下に会いに来たというのは気になりますな」と、イサーニ。

「どこで情報を得たのやら」

「セノンの里ではつい先年、長老が亡くなったと聞きます。それと関係あるのでしょうか・・・」

ロマはそう言ったイサーニやゼン、そしてそのほかの仕官たちの顔をぐるりと見て言いました。

「望まぬ者と会い見(まみ)えることはない。すべては運命のなせる業だ。詮索しても始まらん。さあ行こう」

■虚心坦懐

その日の夜。

宿営地に張られた天幕で疲れを癒していたカルロ=ゼンのところへビットール=イサーニ旅団長を引き連れたヴォーグ=デルマツィアがやってきました。

「おや。これはお揃いで」

「ゼン。休息中に邪魔してすまない」

「かまわんよ。っと、かまいませんよ大佐殿」

ゼンとデルマツィアは同期であることでつい挨拶が軽くなってしまうことがありましたが、気が緩んでいたせいだと自分を諌めるように言い直してにこりとします。

「普段通りでいい。そのほうが話しやすい話題を持ってきた。イサーニ殿と話をしていたのだが、お前にも聞いてもらいたいと思ってな」

「ん?」

イサーニの顔を見てゼンは首を少し傾げます。

「ゼン中佐。昼間のセノン族の件だよ」

ああと言ってゼンは彼等に座るよう勧めました。

手を温めるようにして持ったカップから立ち上る湯気を見ながらデルマツィアが話を始めました。

「ゼンはシャイア族のことを知っているよな?」

シャイア族とはすでに滅びたとされている種族のことで、もう何十年もの間目撃されたことがありませんが、黒魔法を使う邪悪な一族として恐れられていました。昔は戦場で彼らを見ない日はないというほどに戦闘では抜きん出た存在だったのです。

「シャイア族がどうしたんだ?また心配性の虫が疼きでもしたのか」

ゼンは少しからかうようにしてデルマツィアを見ます。

「まあそう言うな。後は寝るだけの退屈な時間つぶしとでも思って聞いてくれ」

「ははは。もっぱら滅びたって言われてる種族で退屈しのぎか。それで?」

「うん。あの種族が遠い昔セノン族から派生した種族だったのではないかという話を聞いたことは?」

「ああ、ある。シャイア族の実物を見たことはないが、絵画なんかで見る限りでは肌の色以外はセノン族の容姿そっくりだし、そういう話はたまに聞く。ダークセノンと呼ばれてもいたとかいないとか・・・」

デルマツィアはうなずき、続けます。

「そうだ。シャイア族と名乗り始めた・・・というよりシャイア族という種族名が歴史に登場するのは私が知っている限りでは古代書だから、少なくとも有史以来存在していたことになるんだが、ダークセノン族という名前では一度もない」

「ふん。古代書ってのは魔法大戦のことか」

「そうだ。それでここからは推測の話になるんだが」

「歴史だっておおよそ推測で固められているけどな」

「茶化すな。・・・おまえ似てきたんじゃないか?」

「俺が?誰に?」

その疑問には意外にもイサーニが応えます。

「ナバ=コーレル大尉・・・かな?」

デルマツィアがにっと笑ってうなずき、ゼンは慌てるように抗議します。

「イサーニ殿!冗談を言わんでくださいよ」

「物事を茶化すのが好きだったな。彼は」

「はっはっは。朱に交わればなんとやらと言うからな」

やれやれといった風情でゼンは肩を落としました。「勘弁してくださいよ大佐・・・。で?推測とは?」

「あくまで推測なんだが、シャイア族が生まれた理由について・・・な」

「さっき言ったじゃないか。派生したと」

「その派生の理由さ。突然何の脈絡もなしに生まれたと思うか?」

「そ・・・それは・・・」うーんと唸って腕組みをするゼン。

「私は研究者ではないが、ハーフセノンと同じように異種族交配で生まれたのではないかと思うんだ」

「ふん・・・。一理あるな。だがそれが何だと言うんだ?」

デルマツィアはもったいぶるように一呼吸おいてから口を開きました。

「もしもそうだとすると、ダークセノンなる種族がまた生まれる可能性はゼロじゃない、って事だ」

それを聞いてゼンは表情を厳しくしました。

「まさか・・・」

「だからあくまで推測だよ。まさかであってくれれば問題はない」

「おいおい。脅かす気か?」

「ゼン中佐。デルマツィアがこの話をしたのは何も君を脅したいためじゃないんだ」

「というと?」

「昼間のセノン族の来訪だよ」

話のつながりが見えずにしかめっ面になるゼン。

「突然どうして、しかもガーラリエル閣下を狙い済まして現れたのか。私はそれが気になるんだ」

「他の師団がこのような形でセノン族と出会っていたと言う話は聞いたことがない」

「確かにそれは自分も気にしています。でも、それとダークセノンの話とどうつながるんです?」

「たとえば」居住まいを変えてイサーニが続けました。

「セノン族はあのハミュ=ラコッテ殿が言っていたように俗世には干渉することがまずない。それが今回突然、顔見せと言う非常に珍しい・・・、いや、不可解と言ってもいい行動に出た。となればそこに理由がないというのはちょっと考えにくい。もしかすると何か相談したいことがあって我々の、殊に三賢者のひとりラットリア=ツェーデル殿とつながりの強い・・・、つまりツェーデル様からの信頼厚いガーラリエル閣下を頼ってきたのではないか・・・」

「相談?」

多少畳み掛けるような口調でデルマツィアが続けました。

「最近セノン族の最長老がお亡くなりなった。ここまでは最期を看取られたカーヌ=アー様からの話で事実だから疑いようもないが、長命であるセノン族にとって非常に珍しい体制の変化があったのはまず間違いないだろう。そしてあのハミュ=ラコッテなる人物がそのあとを引き継いだと思うのだが、そこでセノン族の体制に変革が起こった・・・としたら」

「ない話ではないな。いや事実はそうである方の可能性が高い」

頷きながらデルマツィアは続けます。

「新長老ラコッテは滅びゆくことをただ手をこまねいて待つより、積極的に滅びを回避する方法を探ることを選んだ、とすれば彼らがその派生したという理由を調査しないはずがない、とは思わないか?」

表情を険しくして無言のままゼンは話の続きを待ちました。

「これまでのシャイア族はその生い立ちからあのような邪悪な種族として歴史に名を馳せているが、育ち方によっては善なる存在に、つまり滅びゆくセノン族の後継者として申し分がないと言えはしまいか。私はそう考えたんだよ」

その言葉を聞いてゼンはハッとしました。

「セノンの里で生まれた新生児が・・・ダークセノンだった・・・と?」

確かにそれが事実であれば、対応に苦慮どころの話ではないでしょう。滅び行く種族の引き継ぎ役が悪名高い悪の権化とも言われているシャイア族だとしたら。

「あくまで想像だがな」

「仮にそうであったとしても、育たない可能性もある」

「むぅ・・・」ゼンは腕組みしたまま背を丸めて考え込みます。

異種交配で生まれたハーフセノンが問題なく数を増やしているのに対して、それと同じ条件で生まれたダークセノンが育たないということがあるだろうか。ゼンがそんな風に考えていると、デルマツィアが口を開きました。

「だが、別の可能性も考えた」

ゼンはふっと顔を上げ、デルマツィアを見ました。

「今も言ったように体制の変化があった事を前提として話すが」

「ふむ」

「その体制の変化に伴って彼らはこれまでの方針を転換し、俗世への非干渉路線を緩めようとしているのではないか」

「ふむふむ」

ゼンにとってはその話の方がシャイア族の話より余程現実味があって、しかも明るい話でした。彼の表情にもそれが見て取れます。「確かに現れたハミュ=ラコッテなる人物は長老議会の議長といっていたから、事実上セノン族の最高権力者ということなのだろうしな」

「だが非干渉路線を緩めて、一体何をしようとしているかまではハッキリしない」と、イサーニが言い添えました。「私が思うには滅びの前の情報伝達なのだがね」

「それはつまり、セノンの文化文明を後世に残すためということですね?」

「憶測だがね」

ありえない話ではない。ゼンは、親から子へ伝承される物事が種族間規模になったようなものか、と考えました。

「前述のシャイア族の件は想像だし、後述した事は憶測の域を出ない。だがゼン。現れたセノン族のことを国王陛下にお伝えするべきかどうか。お前ならどうする?」

「それはお伝えするべきだろう。行軍中の出来事で突発的なことだが、陛下には事実を包み隠さずお伝えするのは我々の義務だ」

迷うことなく即答したゼンにデルマツィアもイサーニも満足そうに微笑みました。

「そう言うと思っていた」

「え?」

キョトンとしているゼンにイサーニが笑いながら言いました。

「試したわけではないのだが、こういったことに関しては意見の一致を確認しておかないとな」

「そういうことか。イサーニ殿も人か悪い。だったら最初からそういえば良いものを。それじゃ二人とも私と同じ意見なんだな?」

デルマツィアとイサーニは微笑み、頷きました。

「うむ。疑っているわけではないんだが、こういう突発的な出来事と言うのは秘密にしにくいが、無理に秘密にしようとすると 無用な尾ひれが付いて話がややこしくなるからな。ガーラリエル閣下に我々の一致した意見を持っていけば閣下も安心できるだろう」

「うむ」

「明日の朝3人で閣下にお会いして、今の話をそのままお伝えしよう」

「わかった」

「いずれにしても我々軍人ができるのはここまでだ。あとはこれを聞いた閣下が陛下に報告すれば評議会なり元老院議会が考えてくれるだろう」

「ああ、そうだな」

「では騒がせたな」

「ん。また明日」

デルマツィアとイサーニが天幕から出て行くとゼンは床にごろりと横になって天井を見つめました。

「シャイア族の起源・・・か」

考えても仕方がない。そう言うかのように軽く頭を振って立ち上がると歯を磨きに外へ出ました。

通り過ぎる天幕からはまだおきている者の話し声や、いびきが聞こえます。天幕が途切れて少し行った所にある岩場に差し込まれた鉄パイプから出る清水を口に含むとあまりの冷たさに思わず声が出ます。

「ぐは・・・」

「ゼン中佐?」

「んむお?」

ゼンが横に視線を向けると歯ブラシを持った女が立っていました。

「ハーネフか」

「ファーネスです」

「ははは」

微笑むタニアに歯ブラシを口から出して笑い、ゼンが背筋を伸ばします。

「まだ起きてたのか」

「ええ。魔法使いはこれでもやることが色々あるんです。もうすぐレアンですしね」

お互い歯を磨きながら笑いあいます。

「タニアは派兵は初めてだったか?」

「ええ。中佐は?」

「私は10年ほど前に一度行ってる」

「まあ」

「ん?」

「頼もしい。いろいろご指導くださいな」

「ははは。指導たって任地で一年間、国境でデヴォール軍と睨み合うだけさ。なんてことはない。あのころは私もまだ新兵だったから今のタニアと同じで不安があって、それと同じぐらいのやる気も十分だったがね」ゼンは歯ブラシをくわえ、拳を握って構えて見せました。そのおどけた格好にタニアは微笑みます。笑うと八重歯がかわいらしく口元から覗き、思わず微笑み返している自分に気が付き、照れ隠しに歯をガシガシ磨き始めました。

歯ブラシと手ぬぐいをまとめながらタニアは言います。「元帥閣下も不安なんでしょうか・・・」

「いや」

口をぬぐいながらゼンは否定の意を表します。

「あの方は超人だよ。どんなことでも臆する事がまったくない。軍人家系という家柄もあるだろうが、我々とは資質が違う。そう感じるよ、わたしはね。今は慣れたが、着任当初は驚きの連続だった」

「そうなんですか?」

「ああ、間違いない。でなければあの若さで元帥なんて出来るわけがない。私ならまず無理だろうね」

「私は3年前に配属になったから司令官というのはガーラリエル様のような方ばかりだと・・・」

「それはどうかな」ゼンは意味ありげにニヤリとします。権威ばかりチラつかせる人もいる。そう言おうとしましたが「まあ、追い追いわかるさ」そう言って言葉を濁しました。

にこりとするタニア。

「それじゃ失礼します。また明日」

「ああ、おやすみ」

ゼンの横を通って歩き去ろうとしたタニアは「あっ」暗い足元に注意を払いきれずよろめきました。

「おっと」

屈強な腕でタニアを支えたゼンと目が合います。無言で見つめあう二人。

「ご、ごめんなさい!」

弾くように身を引いたタニアにゼンが手のひらを開いて身を硬くしました。彼も少し驚いたようです。

「おやすみなさい中佐!」

逃げるように去るタニアの後姿を見送りながら決まり悪そうに頭を掻いたゼンはいつかのナバの言葉を思い出していました。

「2秒間・・・か」

見上げた夜空には山の稜線に切り取られた空に星がさんざめいていました。

■レアン共和国

それから2日後の昼前。

予定より一日早く、第八師団約8000の軍勢がレアン共和国に到着しました。第七師団は2日遅れての到着がわかっていましたが、これは派兵の時はいつもそうしている予定通りのことでした。

なぜかというと、一気にすべての軍勢が到着すると受け入れ側である共和国が混乱するので、それを回避するためというのが最近の主な理由です。が、実際には万が一のことがあった時のための対応策でした。万が一とはレアン共和国が敵国に攻められていたり、共和国自体が同盟に離反して裏切るなどの行為に出るという不測の事態のことです。

つまり共和国に入国した師団が裏切りにあって仮に全滅したとしてもあとから来る軍勢が防御を担うことができるという理由からなのです。

もちろんそんな事態は起こったことはありませんでしたが、同盟国とはいえ他国であることに変わりはありません。国防を考える上では当然の措置であることは双方の国で暗黙に了解が為されているので信頼関係に差し障りはありませんでした。

ノスユナイア側から南下するかたちでやってきた者は左手にレアン城を見ることになりますが、その城は城下の旧市街と呼ばれる居住区と倉庫街などそれらを全て擁した第一城壁にぐるりと囲まれているのを目にします。

そしてその第一城壁の外側には、工場街や新市街と呼ばれている居住区、店舗、娯楽施設である劇場や競技場、公共浴場などが数カ所に点在しています。

これらの新市街の施設や建造物はその外側を第一城壁と同じく第二城壁にぐるりと囲まれて、さらにその第二城壁の外側には第三城壁があり、その第二第三城壁の間は防衛ラインとして軍事施設が設置されています。兵舎や兵器倉庫もここにあります。

そしてその外側には広大な畑が広がり、あちこちにスリング発動機を使用した大型の給水装置や農耕用のガレムが見え、そして農夫たちが働いているのを見ることができました。

さらにその外側は見張り台などが散見できる里山の風景となっていて、全体を見渡せば自然と人工物とがなだらかなグラデーションを創り出しています。

これらをノスユナイア側から来る人々は高台からジグザグに降りてくる山道を降りながら眺めるのです。壮観なものでした。

山の斜面を利用して建てられているこの国の象徴とも言うべき天を突くような高さの城は、失われた種族の塔に比べれば色褪せてしまいますが、人間の建造した物では最大級で、訪れた者の度肝を抜くという点では世界に二つと無い威容を誇っていました。

その城の下層部のテラスから、城門より続々と入城してくる軍隊を見つめている二人の男があります。一人は髭を顔中に蓄え、深い皺を刻んだ表情が柔和とも厳格とも取れる老人で、もう一人は若い感じのする目つきの鋭い男でした。

どちらもジェミン族の耳たぶが大きいという特徴を有し、礼装に身を固めている姿が如何にも威厳ありげな出で立ちです。

はるか眼下の城門を双眼鏡を使って見下ろしながら老人の方がはじめに口を開きました。

「ロベリア評議員長。あれが獣人グナス=タイアを撃退したユリアス=ロマ=ガーラリエル元帥かね?」

「ええ。そう聞いています」

「若いな」

「マンドル元首閣下」

「ん?」

「報告書をお読みになっておられない?」

「ん・・いやあ、目は通したよ。・・・年齢のところだけ読み逃したんだ」双眼鏡を目にあてたまま悪びれもせず皺だらけの顔をほころばせて「きっとな」そう言ったマンドル。それを見てふっと息を吐いたのは、年齢は30歳前後といった感じのいかにも政治家らしい顔つきをした男、ロベリアです。

「お忙しいのは存じ上げておりますが、せめて同盟国から来る援軍の情報ぐらいは・・・」

「あとでまた読むさ」

「そうしてください」

「そうカリカリしなさんな。それよりあの女将軍の軍服を見てみなさい」

そう言われて渋々と視線をノスユナイア王国から到着した女将軍、ユリアス=ロマ=ガーラリエル元帥に向けました。

「派手な軍服じゃなぁ。赤を基調とするとは、近衛かと思うたわい」

「ノスユナイア国王の下賜だそうです。それにあの将軍閣下は元は近衛だそうですよ」

左隣に首をゆっくりと向けて口角を上げるマンドル。

「ほう。おぬしは何でも知っているんじゃな」

「元首閣下と違ってそういう噂や情報を持ってくる部下や知り合いが私には多いので」

またそんな嫌味を・・・。マンドルは肩をすくめてやり過ごすと言いました。

「それにしてもどんな屈強な体格の豪傑女がやってくるのかと思いきや、なかなかの美人じゃなあ。スタイルもいい」

「容姿で能力は測れませんよ。悪い癖を出されぬように」

「わかっておるがな。おぬしも堅いのう。たまには女に現(うつつ)でもぬかしてみぃ。あのようなイイ女を目の前にして何も感じぬとは気の毒千万じゃわい・・・」

「気の毒で結構です」

マンドルはやっと双眼鏡を下ろすとロベリアを見て言いました。

「ふん・・・。まあそんなことよりあの女将軍。三賢者のツェーデル殿と懇意にしているというが、例の件は大丈夫なのだろうな?」

「隊商警備兵選考試合のことですか・・・」

選考試合。随分都合のいい体裁をとったものだ。マンドルは内心でそう思いながらニヤリとすると今度は困惑顔になります。

「まさかあの女将軍様は懐に、三賢者ラットリア=ツェーデルからの中止要請の書簡など忍ばせてはおらんじゃろうなあ・・・」

「中止になどさせませんよ」ロベリアは無表情に言います。「とは言え。まあ、あまりもって回るのもいかがかと思いますので、案内書を送ることにしてあります。あの元帥閣下が怠け者でなければ着任式までには読んでいるでしょう」

「ふむ・・・。あれがなくなると楽しみが減ってしまうからな」

難しい顔をしたマンドルを見てロベリアは依然として無表情のまま、さも当たり前のようにこういいました。

「大儀はありますよ。我々ジェミン族にとって商いは種の存在意義といってよいほどに重要なものですからね」閣下の楽しみのためでは無いと言いたげな表情です「さあそろそろ参りましょう元首閣下。彼らとの接見準備に、現在国境に配置している一時雇いの傭兵の引き上げ、それに伴うノスユナイア王国軍の配置会議と、やることは山積みですぞ」

別嬪さんの顔を間近で拝める。マンドルは危ういところでその言葉を飲み込むと咳払いして席を立ちました。

情報◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

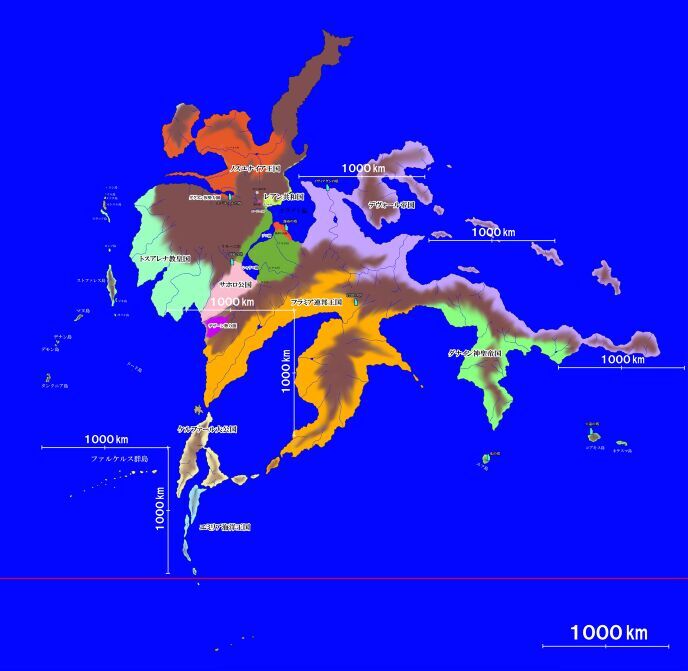

【レアン共和国】

人口約38万人。国外に存在するジェミン族を含めると倍以上になると言われているが不明。

採掘、製造、商業にまつわる軍事民事を問わない産業全般を生業とする者が作り出した国家、というより一個の会社組織という感じの共和制を敷いている国。

国民にはマシュラ族もいますが99%がジェミン族で、この共和国を支える要職に就いているのはジェミン族だけです。

元首とそれを補佐する補佐官8人で共和国評議会という組織が構成されていますが、補佐官は各ギルドからひとりずつ選出されます。その長がナスカット=ロベリア評議員長でした。

なぜ元首が長でないのかというと、権限を分散させることで権力の独走や集中を防ぐためです。

たとえばひとつの政策が決議にかけられた時、どんなに良い政策だろうと思って元首が提唱しても2/3以上の評議員が首を縦に振らない限り実現する事はありません。逆にその政策が議決されたとしても、元首が拒否権を発動させると白紙に戻せる。元首にも評議会にも勝手な国政決定をさせないための体制なのです。つまり補佐官と元首はお互いを監視する監視官でもありました。

そして頂点に達した殆どの者が辿るであろう増長と権力欲を抑える「鋼の門八傑衆」という存在があります。彼らが中心となって組織されているのが商工国会議院です。

この国会の役割は共和国評議会の横暴や行き過ぎ、独断専行がないように常に話し合いや調整を行うことです。

何か問題が起これば国法に則った上での査問や、不名誉なことをしでかせば元首の解任、必要であれば元首といえども処刑するといったことを厭いません。そしてその逆もまた然りです。

わかりやすく言うと、目上の者や上司に下位の者が意見を言う権利を誰もが持っているということなのです。この考え方はジェミン族の伝統でした。

若い思考は財産であり未来を背負って立つ若者の精神的成長と育成は国家にとって重要であるという考えが彼らの主義ということのようです。古い思考の下に押さえつけられては自由な発想がなかなか表に出てこない。それは日々変化する「商い」に於いて損失であるということなのでしょう。

とはいえこれは若者に好き勝手をさせるということでは勿論なく、新しい考え方と伝統的な考え方とを常に突合せることで時代の変化に的確かつ素早く対応していく為という大義あってのことなのです。

しかしギルドの頭領の中には頭の固い人もいたりするので、一時的に下位の職人が数人集まって元首評議会に陳情することも時にはあり、この時こそが元首の出番というわけなのです。

こういった問題を解決するだけの信用と器量、そして人望を持ち合わせた者でなければ、レアン共和国元首は務まらない。これは鋼の門八傑衆という経験を持った人物でなければ元首になれない理由の一つです。

『現場を知らないものが仕事に口を出す権利などない』八傑衆でなくとも誰もが一度は口にする言葉でした。

ジェミン族は商売を、つまり経済活動を国家運営の主軸に置いた国ですからお金のことについては厳格でした。「売れないものは作るな」「タダでモノをもらうな」と、ただあさましいのではなく「万物に対して代価を見極めよ」という心構えを、特に指導者階級の人々は忘れないのです。

そうでありながら政(まつりごと)に関しては意外な一面もあります。驚いたことに政治家たちは全て政治の専門職ではなく、そして政治家であることで収入を得るということがありません。つまり無給です。

一見するとジェミン族らしからぬこの慣習には、実にジェミン族らしい理由がありました。

政治家が政治家としてお金を稼ぐとなればそこには必ず歪みが生じる。癒着、独占、収賄、利益誘導などこれらは特定の個人や機関への権力の集中を招き、お互いの商売の障害になるような過剰な独占は商行為そのものを不健全にするなどまさに百害あって一利なし。つまり収入は全て労働から得られるべきで、特定の個人、団体を潤す権益など根本から一切認めないという事です。これは元首であっても例外ではありません。元首や評議会員も誰かに仕事を委託するにせよ労働し収入を得ているのです。

有産階級と称されるこうした人々は指導層である政治家たちに多かったのですが、彼等は自分の資産を持たざるものへの援助にまわしたり、若い世代の育成資金を無償提供するといったことを当然の事とし、財を独占することを極端に嫌いました。

現在の共和国元首ゴスターナ=マンドルも「自分が生きてゆくために必要なのは一人分の飯代。それ以上は無用」とよく言います。

政治家という立場がお金を生み出してはならない。「政治が生み出すのは利欲ではなく意欲だ」というのは、およそ1500年前の建国当時に今ある体制の基本を確立した人物の言葉です。ジェミン族たちの心にはこの言葉が今でもしっかりと息づいていました。

こういうお国柄ですから他国ではよく聞かれる政治家や有力者たちの収賄などの不正行為に対しては徹底していて、厳罰を以って対処されました。民衆を導く立場にある者が規範を忘れてそれを犯したことは国家を揺るがす大罪とされ、多額の罰金刑が課せられたり、国外追放はジェミン族ギルドからの締め出しを意味し、悪くすれば死刑です。

ただし、礼を失することは人間同士の繋がりに円滑さを欠くことにもなるので「贈り物」という手段はある程度許されているようです。節度を持ったものであれば。

贈る側のお礼をしたいという気持ちがたとえ花一輪であっても、贈られる側の人はとても喜びました。

こうしてみるとジェミン族は非常に組織力の強い種族であることがわかりますが、中には図らずも組織と言う枠組みから逸脱した存在があります。

『天才』と呼ばれる人々がそれにあたりました。

しかし彼らとて、もてはやされこそすれ特別に何かを得ると言うことはありません。なぜならそれら突出した何人かがどんなにがんばっても国家が長期間にわたって安定した豊かさを享受することは出来ないことを共和国の要人たちが良く知っていたからです。

全ての民が同じ条件で利益を得るよう法で取り決められていましたが、個々人の技量の差による如何ともしがたい収益の差は金銭的援助ではなく技術的援助によって是正され、格差が広がりすぎないように配慮されているのです。

例えばひとりの人間が生業《なりわい》としている職がどうにもうまくいかないと悩んでいれば、客商売、職工、農業、修理工、石工、土木工など様々な職種の中からその人間に合っているだろう職を斡旋したり、同じ職でも人間関係にまで配慮して配置換えを簡単に出来るようにするなど、人事の面できめ細かく対処しています。

こうした枠組みの中で働く。それこそが国の床下をしっかりと支えることの出来る土台である。つまり圧倒的多数である普通の職人が健全に働き収入を得てこそ経済は滞ることがないという基本理念をこの国の指導者たちは何世代にもわたって貫き通してきたのです。事実それが出来ているからこそ今日のレアン共和国があるということは誰もが疑うことなく認めるところなのです。

それでも一部の天才はジェミン族の輪から自ら去ることを選ぶことがありました。それが経済的な理由のものもありましたし、技術的な理由から背を向ける者もありました。

経済的理由とは単純に金持ちになりたければそれは個人個人の能力を使って蓄財するだけなので問題ありませんが、恐れるべきは科学技術のほうです。

科学、或いは化学技術の中にはこれまでの歴史の中で危険とされたり忌まわしきものとされるものがあり、それらはすべて禁術として封印されています。その技術とは簡単に言うと生命の根幹にかかわるものでした。

では兵器の技術研究も禁じるべき・・・とは言いません。人殺しの道具は人の意思によってある程度抑制が効きます。しかし生命の根幹、つまり人が意識せずとも成り立ってしまう状態というのは人による抑制が効きません。たとえばマシュラ族とセノン族の交配によって誕生してしまったハーフセノンがそうです。

無論ハーフセノンについてはジェミン族にとっては脅威になりえないので排斥したり迫害する事などありませんが、これとてたまたま結果が悪くなかっただけで、もしもハーフセノンが人類の未来において危険な存在であったら大量虐殺やそれを火種にした戦争も起こっていたかもしれません。

人同士の愛情から生じる子孫繁栄への静かな欲望というものは神々から与えられた、つまり生物としてごく自然な行為です。これは人の意思での抑制が効きません。成ってしまった既成事実を覆すのが不可能なのです。事実ハーフセノンはその数を徐々にではあるものの確実に増やしていっているのです。

こうした人の意思で抑制の効かない事柄にジェミン族が常に警戒を怠らないというのは、実は人類の未来のためというよりはそんなことをしでかすと世界中での商売が出来なくなってしまうから、と言うのが本当のところのようです。苦情によって財政が破綻してジェミン族の国家(かいしゃ)が無くなるのは彼らにとって世界がなくなるのと同義と言うことなのでしょう。

ですからレアン共和国の未来に多大な影響を及ぼすであろう研究を個人で行うことは危険とされ、共和国に属するジェミン族の間では禁じられた行為であり、これに手を染めた者は例外なく処刑か追放、投獄を免れません。現在でも政府からお尋ね者として追われる身となっている者は少なからず存在しています。

主に禁じられているのは失われた種族の遺した技術の発掘や取得、実験、研究、実施です。

これらを個人的に行う事はレアン共和国法で厳しく禁じています。これが許されているのは共和国が設置している国家機関だけで、「鋼の門八傑衆」のひとつである「技術開発研究ギルド」だけです。

この機関の主な仕事は黒魔法や失われた種族の技術研究、産業機器の開発と改良、あらゆる禁術の管理です。レアン共和国が国家の主軸に置いている製造販売とは異なった色合いの機関で機密の楼閣になっています。

0

あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話

登夢

恋愛

春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~

桂

ファンタジー

探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。

そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。

そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる