24 / 49

第1章 第23話 不愉快で悪趣味な男

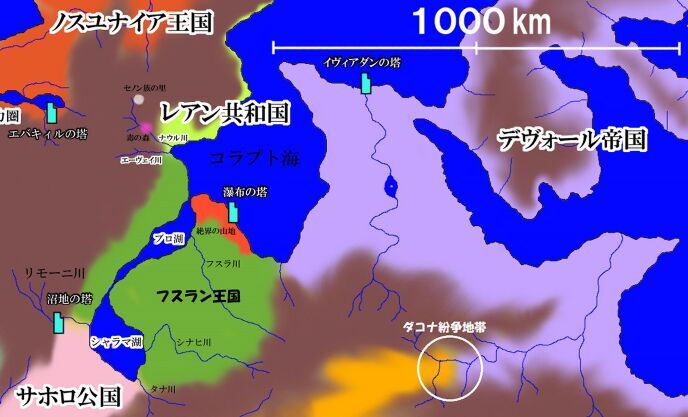

しおりを挟む◆第27次ダコナ戦役

王城への車中。

「それにしても、軌道や道路網を充実させているからとはいえ、どうしてジェミン族は輸送にあまり船を使わないんだろう。世界では主に船で輸送しているのに」

「使ってるよ。自分の船を持っていないだけで」

「え?そうなのか・・・なぜだろう」

シャアルは少し考えてから言いました。

「彼らは動力機械の開発が得意だし、お国柄や地形的な問題もあるんだろうけど船も全く使わないというわけじゃない・・・経費の問題なんじゃないかな」

「経費か」

「それと事故だね」

「事故?」

突然無関係な言葉が出たことにカルは眉間にしわを寄せますが、シャアルはさも当然のこととばかりの口調です。

「うん。確かに船は早いけど一度事故を起こすと損害は莫大だからな」

「なるほど・・・。危機回避ってことか。君が言っていたように海は気まぐれで裏切ることもあるってことを彼らもよく知ってるんだな」

「でも船の方がいいって言う貿易品もあるんだぜ」

「へえ。それは何だい?」興味を持ったカルがシャアルを見ます。

「酒さ」

「さけ?陸送と海上輸送とで違いがあると言うのかい?そんな馬鹿な」

「本当さ」

シャアルは得意げに話し始めました。

「サホロで醸造されたワイン。君の国は陸続きだから陸送で輸入されるけど、僕の国には船で運ばれてくる。その距離がだいたい1000kmなんだけど、樽の中の酒がゆらりゆらりと程よくかき混ぜられて、味と香りがよくなるんだ。船が南下してくるから”下りもの”って言われてワイン愛好家に好まれてるんだ」

カルはニヤッとして言いました。

「あやしいなあ」

「ほんとだって。・・・それじゃあ帰ったら同じ銘柄を陸送品と飲み比べてみよう」

実際シャアルが言うようにジェミン族があまり船を使わない理由は事故による損害を考慮しての事、というのが大きな理由でしたが隊商警備によって傭兵たちに雇用機会を与えるという理由もありました。

特に傭兵に常に仕事を供給することは、戦力の国内温存という意味合いからも、そして暇を持て余している傭兵が問題を起こして治安が悪くなることを抑えるという意味からも重要なことだったのです。他にもノスユナイア王国から派遣された兵士たちに不評であっても、国境防衛要員に組み入れるなど、まずは商売。戦闘はその次に考える事というジェミン族の国は、こうして戦力の国外流出を防いでいるのでした。

「それにしても海上輸送の経費ってそんなに陸送とかわるのか?」

「うん。まず維持費がとてもかかる。整備は怠ると事故につながるのは陸も海も変わらないけど、さっきも言ったように一度の事故による損害は船の方が莫大になる。それだけに日ごろの整備を怠らないようにすれば自然と経費が嵩(かさ)む事になる」

うんうんとカルは何度かうなずきます。

「そしてそれ以上にかかるのは人件費だね」

「給金?」

「うん。実際に船を動かすのは操船技術を駆使できる特技を持った人間だから、腕の立つ乗組員が必要だろ?」

「ふむ」

「だけど腕の立つ船乗りってのは自尊心が強いからね」

「要求する賃金が高いってことか」

頷くシャアル。

「けど、もっと重要なのは船はひとりじゃ動かせないってことさ」

「当然だな」頷くカル。

「その荒くれ者たちを統率するのは一つに金の力」

「うん」

「そしてもう一つの力は信頼」

「金と信頼?きちんと賃金を払ってくれる雇い主のことかい?」

「いや。そうじゃないよ。僕の言っているのは命のやり取りのことさ」

「命?」

「君もさっき言ってたろ?海は気まぐれで裏切ることもある。船旅というのは一瞬先を見る力が弱い者から海に呑み込まれてゆくんだ。そして船ってのは一人じゃ動かせない。腕が良くても自己主張の強い船乗りばかりでは一海里も進めない。港で得られる情報、風、雲の動き、大気に含まれる湿気、季節、それらを読み取って判断が下せる長年の勘。これはお金では買えないし、一朝一夕に身につく技術でもない」

カルはポンと拳で手を打ちます。「そうか。船長だな」その真意は信頼を寄せるに足る統率力を持った人物です。

「ご名答。さすがに頭の回転が早いな」

笑い顔で肩をすくめるカル。

「そう。つまり、どんなに腕のいい船員を雇えても、優秀な船長という存在なくして、早く、そしてより確実な航海なんて望めやしない。そして腕のいい船乗りほど優秀な船長のところで働きたがる」

カルは直ぐに思い立ち、それこそがジェミン族が船をあまり使わない理由なのだと考えました。

「船長の賃金は船員の比じゃない・・・ってことかな?」

「もちろんそれもある。ジェミン族は金の管理は得意かもしれないけど、人間の管理はどうなのかな。たとえそれが出来てもやっぱり海は危険なんだよ。それと比べたら陸地の方が、たとえ怪物が出没するとしても、ずっと安全なんだ」

うんうんと頷くカルを見ながらシャアルは続けて言いました。

「そういった危険を承知の上で我々が海を利用する理由は、海運が長年かけて築き上げた文化だからなんだろうな。・・・カル。君も自分の国の船乗りたちが宗教施設に寄進している度合いが陸上を生活拠点としている者よりうんと多いことを知っておいたほうがいい」

「そうなのか?」

シャアルは少し真剣な表情になって頷きました。

「うん。船乗りの方がずっと神にすがろうとする気持ちが強いことがわかるよ。荒波に翻弄されたときや、逆に凪で全く進む事が出来ない時、自分たちがいかに小さく無力な存在なのかを思い知らされる。僕だって何度も絶望を味わった。だから本当はいないということがわかってはいても、神に祈ることをやめられない。怖いんだ。」

「そりゃあ誰だって死ぬのは怖いだろうな」

「いや。そうじゃない」

「え?」

「生きて再び会いたい誰かに会えなくなる事や船に乗れなくなることが怖いんだ」

カルはその言葉を聞いて深く考えました。

自分は母の言うようにまだまだ未熟者なのだ。同い年のシャアルの言うことにいちいち驚き、気がつかされる。

「なんて、偉そうなことを言ってるけど、君の方が大変だな。僕は今のところ船一艘のたかだか100人のことを考えていればいいけど、君は2000万の国民のことを考えなくちゃならないんだから」

「そんなことはないよ。僕だって今は国王じゃない。気楽なものさ」

シャアルはクスリと笑って言いました。

このまま順当に行けば、今は違ってもいつか自分は国王になる。カルは覚悟というより、自分の運命としてそのことを受け容れていました。しかしたとえ100人であっても今の自分に統率することができるだろうか、とも考えたのです。

答えは五里霧中でした。だからこそシャアルの冗談めかした言葉に言い表しようのない暖かさを感じたのです。

「国王になったとしても、君は私の友人だよ。ずっとね」

「恐悦至極」

カルはふっと息を吐いて微笑みました。

「寒いわお兄様!」

突然ミニが大きな声を出しました。

「うるさいやつだな。だったら何かを羽織るなり、クリスタルストーブにもっと近寄るなりすればいいだろう」

鉄製のストーヴの中では発熱クリスタルが赤々と暖かな光を放っています。ミニはそれに手をかざして寒さをしのごうと努力していました。

「まさかお前。先日見せた下着のような破廉恥な鎧を着ているんじゃないだろうな」

「いくらわたくしでもそんなことをするほど愚かではありません」

そう言ったミニはフイっと不機嫌そうな顔をして横を向きます。

カルはそんな彼女を気にもせず、列車の窓と窓の間の壁に飾られた様々な美術品の方へと近づいていきました。

「おいシャアル。見てくれ。この肖像画を・・・」

「ん?」

「ミニも見てみろ」

「お兄様は寒くないのですか?」

「寒さなんぞ感じている暇があるものか。見ろこの筆致を」

「誰ですの?うさんくさそうなお顔!」

「バカ。これは1900年ほど前にノスユナイア地方に興ったブリタリエ王国の創始者、つまり初代国王だぞ」

「まあ」驚きこそしましたが、すぐに首を傾げて言いました。「・・・ブリタリエ?ノスユナイア王国ではないのですか?」

呆れた顔をするカルを見て、シャアルが言いました。

「ミニ。ノスユナイア王国っていうのは今から800年ほど前にできた国でね。その前はマルデリワ王国という別の国だったんだ」

「まあ。・・・そういえばこの国にはマルデリワという都市がありましたわね」

「ああ、つまり・・・」

「シャアル。細かい話はいい。この全長10m程の客車には2000年来の芸術品が散りばめられている。贅沢だと思わないか?普通だったら美術館や博物館に飾られて然るべきものばかりだ」

「うん、確かに。・・・もしかすると僕たちのようにこうしてやって来る国外からの客に美術館や博物館に行くことなく、ノスユナイア王国の歴史を見せて愉しませる趣向なのかもしれないな」

「そうだとしても・・・。見てみろこれを」

「ああ、すぐ気がついた。絹のサザナミ織りだな」

「絹!?」ミニが絹と聞いて目を輝かせます。絹は高級布地としてこの世界の王室ではどこでも珍重されていたからです。

「そう絹。サザナミ織りはつづれ織りの製法の始祖と呼ばれた技術でね。1000年ほど前の文化隆盛期にジェミン族が編み出した織布技術らしい。そのつづれ織りの絵柄は当時の・・・おそらくブリタリエ王城だろう」

「すごいな・・・。1000年前のつづれ織りがこんなに良い状態で・・・」

「そうだな。普通そういうものは戦乱の果てに焼失してしまうからなぁ」

「シャアル!あの肖像画!」

「ヒューゼル・・・かな?」

「ここにサインがある。そうだ。あの写実主義の巨匠と謳われたなヒューゼルだ。・・・本物だぞ。この緻密な筆致と色使いきたら・・・肌のぬくもりや息づかいが聞こえるようだよ」

絵画を眺めるカルの顔は。”バカみたい”肩をすくめるミニの心の声そのものでした。

「ヒューゼルに影響を受けたメーデル派の画家たちが印象芸術を花開かせたんだ」

「まあまあ。芸術談義はそれくらいにして、こっちで紅茶でも飲めよカル」

「するとこっちが印象派のラカイによる・・・」

全く聞く耳を持たない感じのカルにシャアルは椅子に座り苦笑してミニを見ました。ミニはあきれ顔で片方の肩をすくめます。

「思い出した。エミリアの学校で君の兄さんは芸術学を学んでいたんだったっけ・・・」

「しばらくほうっておくしかありませんわ。ああなったら誰も手をつけられませんもの」

「確かに」

「城に芸術家を招いては自分の肖像画を描かせたり肖像を彫らせたり・・・」

「君は描いてもらったことはないの?」

「一度ありますけどもうこりごりですわ」

「どうして?」

「手をこうしろ、足をこうしろ、動くな、瞬きするな。・・・私は人形でなありませんわ。それに芸術家たちのあのいやらしい目つきも嫌いです。兄上ったらこの弔問団にも一人連れてきていますのよ」

「いやらしい?」

「ええ。食い入るようなあの目つきを見ただけで背筋に寒気を感じます。ああ!思い出したら余計に寒くなってまいりましたわ!」ストーヴにかざした手をしきりにこすり合わせます。

”きっと運が悪かったのだろう”

芸術家といっても有象無象。特に王室に取り入ろうとする者はたくさんいます。本当に良い画家であれば対象を一目見ただけであとは時折細部を見直すために足を運ぶ程度。完成まで自室に篭って作業し、出来上がりまではあまり画家と対面することはない、というのがもっぱらなのです。

今度良い画家を紹介してやろう。ミニほどの貴婦人ならばきっと素晴らしい絵になるだろう。幸いなことに絵には性格が現れない。

シャアルはそんなことを考えながらニッと笑って窓の外の風景に目をやりました。

もうじきノスユナイア城に着きます。畑ばかりでまばらだった風景にもだんだんと大きな建物が増えてきていました。

時折予期せぬ雪で除雪に時間を取られたりしましたが、概ね順調な旅路。シャアルは窓の外を見ながら思ったものでした。

こんな寒い地方でも大勢の人々が生活している。南国に暮らす自分にとってはこれほど暮らしにくい土地もないだろうと思うのに、人間の適応力や順応性とは全く計り知れないものだ、と。

突然、客車の後ろのドアが開かれ入ってきた人物がありました。

「どうした?ニックス中佐」

「御くつろぎのところ失礼します殿下。実は・・・」

「ちょっと失礼しても?」

ニックス中佐の後ろから一人の男が彼を押しのけるようにして現れました。

「失礼、中佐」

ニックスは怪訝そうな表情で男を見ましたが、男は全く意に介す風もなくカルたちの客車へするりと入ってきました。

「あなたは?」

カルは表情を崩さず、自分より背の高い男の行く手に立ちふさがりました。

男とカルはピンと張りつめた空気を作り出し、それに気が付いたシャアルは男の方を観察し始めました。

身長は185cm。中肉中背・・・いや痩せ型だ。腕も細くて華奢。髪の色は黒。まつげが長い。

薄い唇。常に口角を上げてまるで相手の神経を逆撫でする事を楽しんでいるようにも見える。

この男はいつもこんな顔をして説教をしているのだろうか。僕の船の客。ミンマー司祭。

ミンマーはにっこりとしました。

「カニーノ=ミンマーと申します。突然の無礼をどうかご容赦を」

深く頭(こうべ)を垂れます。

「殿下。同席させていただきます」とニックス。

カルは手を挙げて下がるように言おうとしましたがミンマーはそれを遮りました。

「ああ。是非そうしてください中佐。近衛とはかくあるべし、です」

あっけに取られた感じのカルやニックス中佐にミンマーは続けざまに言いました。

「実はあなた方のお国にも非常に関係のある事実を」チラリとシャアルを見ます。「お知らせに参ったのです」

カルは目を伏せてからすぐに上目遣いにミンマーを見直しました。

「私の?」

「ええ。でもその前に少しお話をしましょう。年寄りの相手はうんざりでしてね」

「年寄り?」

「はい。私の上役・・・大司教様の事です」

カルはふうっと唇を尖らせてミンマーを軽く睨みました。

「自分の主人に対してなんて事を言うのです。無礼な人だな。あなたは」

呆れたような敵意のまなざしにもミンマーは全く動じません。

「わかって頂けるとありがたいのですが・・・。私の事などどうでも良いのです。とても重要なお話なのですから」

「どんなお話?私の退屈を紛らわせてくれるなら歓迎しますわ」

「ミニ!」

カルの制止も聞かず、ミニがさあ話せといった表情でミンマーを見上げます。

「これは美しい姫君。興味を持っていただけたのですね?実は他にも面白い話も持ってきたんですよ。ふふふ」

カルは直感でミンマーという男に不信感を抱きました。理由は自分でもわかりませんでしたが彼の鼻にかかる声が不愉快を誘うのです。

「さあ聞かせてくださいな。あなたのいう面白い話を」

ミンマーはニッコリとしてゆっくりと頷きます。

「姫はノスユナイア王国の王はとてもお若くていらっしゃることをご存知ですか?」

「ええ。14歳だとか」

「さすがは姫君。情報通でいらっしゃる」

「おべっかは結構よ。それがどうしたのです?」

ミンマーはわざとらしく目を丸くしてまた口角を上げます。

「これは手厳しい。失礼しました。・・・で、その幼き王が一度に両親を失ってしまわれ、ひどくふさぎこんでいるらしいのです。無理からぬことですが当然ながら政(まつりごと)にもまったく関与していません。そんな気が起こらないのでしょうね。お労(いたわ)しや・・・」

シャアルはミンマーが司教だと聞いていたので、このらしからぬ物言いに少し顔をしかめ、カルそれを見てから冷ややかに言いました。

「ミンマー卿。人の不幸は面白いですか?」

「公爵閣下。慌ててはいけません。これは面白い話ではなくその前提となるお話です」

ハアッと気を吐いたカルは顔をミンマーから背けると目だけを彼に向けます。

「それで?」

「はい。・・・ノスユナイア王国とレアン共和国は同盟国同士であることはご存知ですね?」

「もちろん知っていますわ。200年前の同盟紛争後からレアンとノスユナイアの同盟によってノスユナイア王国が常に二個師団をレアン共和国へ派兵しフスラン国境に駐屯させているわ。それがどうかして?」

「よくご存じでいらっしゃる。姫、わたくし感服いたしました。では、現在このフスラン国境に着任している帝国の司令官がガルフレック=マッサレイという男ということは?」

「ええっと・・・どうだったかしら」

応えに口ごもったミニの代わりにカルが答えました。

「勿論知っている。」

「おや」意外そうな顔。それでもなにか小馬鹿にしたような表情です。カルは自分の中の苛立ちが膨らんでくるのを感じました。

「・・・我が国に戦争を仕掛けては悩ませる相手だ。どこに誰が配属されているかは知っていて当然だ」

「これは失礼しました殿下。・・・ではそのマッサレイ司令官が近々レアン共和国への侵攻を企てている・・・というのはご存知でしたでしょうか?」

その言葉にはシャアルもカルも一旦は驚きましたが、すぐに「馬鹿な。ありえない」否定しました。

「ありえない。なぜそう思うのです?」

カルは薄笑いを浮かべたミンマーに自信たっぷりに返します。

「もしもそんな事実があるなら真っ先に我が国の情報組織が嗅ぎつけいるはずだ。王子である私がそれを知らないという事はそんな事実はないということに他ならない。ミンマー司祭。デタラメを言って我々をどうしようというのです?」

「皇太子殿下。私は事実を言っているだけです」

「事実だって?あなたは私の話を・・・」

シャアルはさらにひとこと言おうとしたカルを制してからミンマーに言いました。

「・・・ミンマー卿。ではその話が事実だとするなら証拠を見せてもらわない事には」

「証拠・・・ですか」

ミンマーは顎に手を当ててひとしきり考えていましたが。

「残念ながら証拠はお見せできません」

司祭がそう言い終えるや否やにカルは強い調子で言い放ちました。

「いったい何が目的なのだ。あなたはいったいここへ何をしに来た?」

表情を変えないミンマー司祭にカルはさらに言います。

「それにあなたは司祭でしょう?我々と宗教は違うが、司祭といえば地位も高く、それに伴って責任も重いはずだ。人を導く立場にありながらそんな戯言を言って人を惑わそうとするなんて恥ずかしいと思わないのですか。冗談もたいがいにしてもらいたい!」

幾らか頬を赤くしたカルを制止(と)めたのはシャアルでした。

「まあ待てよカル」

「しかしシャアル・・・」

「まあまあ」カルをなだめるように肩に手を置き、表情だけは柔らかくしたシャアル。「ミンマー卿。幼いノスユナイア王のご心労とその侵攻作戦とはどこでどう繋がるのです?まるで要領を得ないのだけど・・・」

シャアルに言われてミンマー司祭はパッと表情を明るくしました。

「そこなんですよ」彼は指を一本立ててカルたちの前をゆっくりと歩き窓の方へと歩きながら話しました。「私もこの話を最初に聞いた時にはとても信じられなかった」

「聞いた?いったい誰から」

「誰から・・・。そこはほら、蛇の道は蛇と申しましょう?」

「つまりトスアレナ教皇国にも諜報機関があるということですね?」

「公爵閣下、そんな明け透けな・・・ふふふ」

「どう言おうと事実は変わらない」

敵意のこもった顔のカルを見てニヤッとしたミンマー。

「まあそれはいいとして・・・。王がふさぎ込み、政情が不安定。この状況下でマッサレイが功名心を持ったとしても不思議ではない・・・まあここまではありそうな話ですが、果たしてこの愚挙をデヴォール帝国の皇帝、ハーチェス=ギャベックキッツが看過するでしょうか・・・」

「なぜ愚挙と?実績があって信頼を置かれていなければ、司令官にまで上り詰めることなど不可能です。もしもあなたの言う侵攻作戦が事実であるなら、彼なりに考えがあってのことでは?」

ミンマーは首を少しかしげてからシャアルに応えました。

「サンフェラート公爵閣下。あなたはご存知ないのですね?」

「?」

「もしもご存じであればご容赦を。・・・マッサレイ司令官は実力で司令官の座についたわけではないのですよ」

実際、シャアルはこの話は初耳でした。カルの方を見て彼も同様である事を見て取ると。

「ほう・・・ではどうやって?」

「愛人です」

「愛人?」

蔑むような笑顔を浮かべてミンマーはいいました。

「帝国には幾人かの宰相がいますが、その中のなんといったか・・・」

「ゲーゼル?」

「いやいや。その方ではありません。名前は忘れてしまいましたがまあいいでしょう。ともかくその宰相に愛人がいたのです」

「で?」

「その宰相は若い妾を手に入れようとしていたのですが、既にとうのたった愛人がいたのです」

ミニが目を背けました。

「ふしだらな宰相ね。まあ、殿方なんてみんなそんなものでしょうけど」

カルもシャアルも自分は違うという言葉を心の中に抱きましたが、ミンマー司祭の話の続きを聞きたくて黙っていました。

「つまりその宰相は使い古したその愛人と別れたがっていたんです。でもこの愛人が30歳を超えていましてね。その年齢では次の相手を見つけるのはなかなか難しかろうと・・・言ってみれば自分の後釜を探してやらねば可愛そうだと、その宰相は考えたんです。優しい方だったんでしょう」

なんとなく話が見えてきたシャアルは肩をすくめました。

「お分かりいただけたようですね。ふふ」

ミンマーはニッコリとして話を続けました。

「要するにその優しい宰相が当時一個師団の師団長に過ぎなかったマッサレイに、愛人を引き受けてくれれば総司令官職に推しても良いと持ちかけたんですね・・・」

下世話な話に少しうんざりしてシャアルは何度か頷き、言いました。「お詳しいのですね。帝国の内情に」

「こういう話は漏れやすいものです。醜聞といいますか・・・」

シャアルはその話を聞いた上でこう言いました。

「それは何年前の話です?」

視線を上げて思い出そうとしているミンマーを見たカルが鼻息を吐きながら言いました。「マッサレイ司令官のフスラン着任は3年ほど前だからそのあたりだろう」

「ありがとうございます殿下」

ミンマーのお礼の言葉にカルは視線を外しただけで、何も言いませんでした。その代わりにシャアルが口を開きます。

「では既に3年も?。醜聞によって手に入れた地位にしてはボロも出さずによく務まっていますね・・・。やはり有能なのではないですか?」

ミンマー司祭は少しだけ間をおきます。

「まあ、世渡り上手ではあるようですね。ですが人間は利口であれば死ぬまで利口なのかというとそうでもない。逆に愚か者が賢者になる場合だってあります。ごくわずかですがね」

自分がそうだとでも言いたいのか?カルは心の中でそう考えましたが黙ってミンマーを見ていました。

「マッサレイ司令官がどちらであるかは、私にもわかりませんが今の彼が栄光を心から欲していることは確かです」

カルの噛み付くような視線に笑ってみせるミンマー。この男は人の神経を逆なですることを分かってやっているのか知らずにやっているのか、絶やさぬ笑顔が癇に触りました。

それに対してシャアルは真面目な顔で質問を続けました。

「栄光ですか。なぜ確かなんです?」

「先ほど名前が出ましたが、ゲーゼル筆頭宰相ですが、彼は10年前のフラミア連邦王国の北部国境攻略時にはいち師団を預かる長でしかなかった」

カルは面白くなさそうに言いました。

「それも知っている]

カルは面白くなさそうに言いました。

結果的にその師団長に過ぎなかった男によって100kmもの自国の国土を失った側であるカルは心安らかではいられませんでした。

ミンマー司祭はにっこりとして言いました。

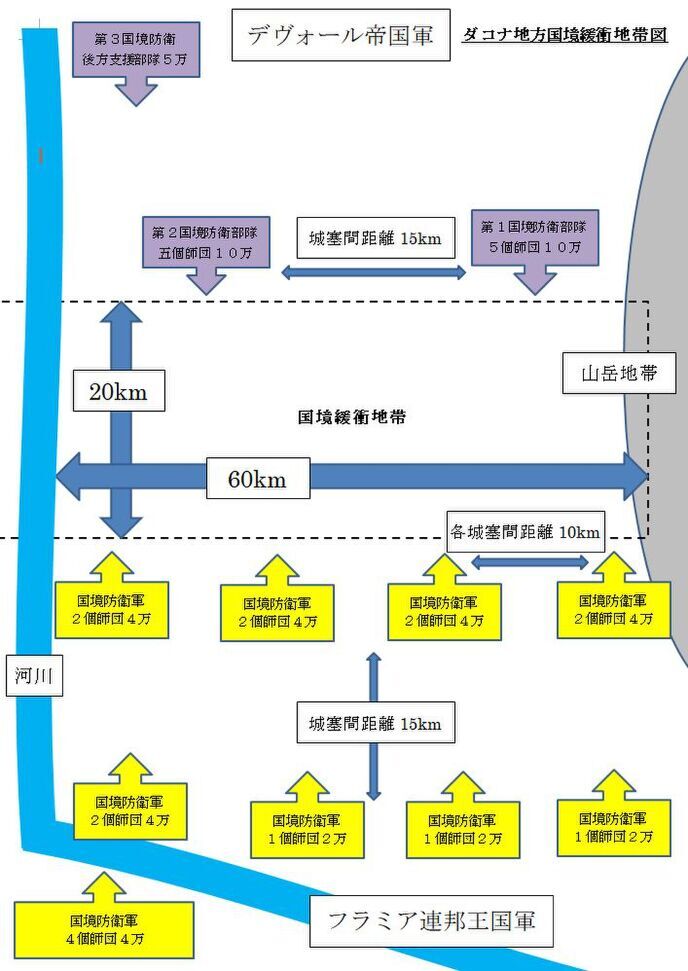

「殿下のお気持ちはじゅうぶんにお察しいたしておりますが当時の指揮官たちは驚いたでしょうね。国境に配備されていた帝国軍の師団は10で約20万の兵力。かたやフラミア連邦王国軍は15個師団30万兵力。10万の兵力差を考えれば戦いを仕掛けるのはどう考えても無謀です。その東端部に配備されていたゲーゼルとてそれはわかっていたでしょうが・・・」

カルもシャアルも同意の意味で黙って聞いています。ミニはうとうとし始めました。

「ところが驚くじゃありませんか、ゲーゼルは進軍を開始し、さらに驚いたことにその少し前、それを知っていたかのように国境に配備されていたすべての帝国軍10個師団から、有能な旅団長率いる軍勢が次々と師団を抜けてゲーゼルの師団に合流したんです」

カルはその時の自軍の初動が遅れた事を学生の頃に知って彼なりに調べ上げ、敵ながら天晴という気持ちと悔しさを同居させたのをよく覚えていました。

「ダコナ地方は狭い。東西12kmの縦横に広く配置されたフラミア軍15個師団30万のうちゲーゼルのその行動を察知したのは国境右翼を守っていた数個師団に過ぎなかった。つまりあなたのお父様です殿下」

カルはじっと聞き入っています。

「ゲーゼルの師団2万が突出してくる事に気づいたあなたのお父様は自分の指揮する第1師団を含む2個師団で持ちこたえられると判断し、西側に布陣している友軍へ伝令を送りだします。友軍がやってくれば簡単に撃退できると踏んだようですね」

「そうだ。だがそれは父の読み違いだった」

カルは忌々しそうにミンマー背後にある窓の外を見ながら言いました。

「そう、連邦軍は帝国軍の規模を2個師団と測りましたが、先ほど申し上げた通り、実際は帝国軍の各師団から抜け出した軍勢を加えると、なんとその数およそ6万。・・・さすがに2個師団で持ちこたえられる規模ではなかった。あなたの父君がそれに気づかれたのは戦闘が始まる直前。戦わずして撤退を余儀なくされますが、気が付くのが遅すぎたのでしょう。非常に難しい状況に追い込まれてしまう」

「確かに初動が遅れたのは否めない事実だ。しかし・・・」

「そう。ここからがゲーゼルの真の策略でした」

6万に増えたゲーゼルの軍勢はそれでも相手が30万なら初戦は突破できたとしても、後からやってくる連邦軍の友軍が到着すればたちまち撃退され、殲滅される事になってしまいかねない事を判っていました。

しかしゲーゼルは、まず情報伝達の速度と実際の行軍速度を計算してすぐ戦場(ここ)にやってこれる軍勢はせいぜい4万だろうと踏みました。そのうえで彼が採った戦術は。

「なんとゲーゼルは撤退したのです。あと一歩のところであなたの父君を討てたというのに・・・どうしてでしょうね?」

「どうして?言われなければわからんとはあなたも所詮は僧職に過ぎないという事か。彼が思うより早くわが軍の増援部隊がやってきたからだ。ゲーゼルはいったん戦線を退き、後から来た14万の帝国軍にそこを任せて自分は後方から戦線の西側に回り込んで、さらにやってくるだろう友軍を側面から叩くという作戦を・・・・」

「たしかに・・・それはそれで正しい物の見方だと思います」

わかった風なミンマーの言葉がカルを遮り、また場の雰囲気が悪くなります。

「鮮やかなものです。6万の軍勢をものの見事に後方に撤退させ、今度はそこに14万の帝国軍の襲来です。これは絶体絶命。しかしこれはゲーゼルの味方をも謀る策略だった・・・」

「策略?」

「待ってください。ミンマー卿」シャアルが異論を唱えます。「確かにゲーゼルの侵攻に呼応して帝国軍の各師団から4万の兵力が抜け出してゲーゼルに合流し6万になった。だが、その後残った軍勢がさらにゲーゼルの思惑通りに後続軍としてやってくることを知っていたという事は、最初からそういう作戦だったんじゃないんですか?」

「いえいえ。いえいえいえ。・・・各師団の司令官たちは次々と抜け出していく兵士たちを見て驚き、慌てふためいていたんです。何事かと調べているうちにゲーゼルが進軍をはじめ、そこに自分たちの配下だった兵士が合流していく事を知るんです。もちろん師団長や司令官たちはゲーゼルに対して怒りを爆発させます。しかしその時、ゲーゼルは連邦軍の布陣で東端部が手薄であることを各師団の司令官たちに通達させたのです。ここを急襲すれば国王を捕縛することも可能だと」

「嘘だ」

そういったのはカルです。

「おやおや」

「そんな話聞いた事もない。あなたの勝手な想像だ」

口調は静かでしたが明らかに非難しています。

目玉を動かして横を見るというしぐさの後、ミンマーは手のひらをカル側に向けて立てると言いました。

「・・・ではこうしませんか。結果はフラミア連邦王国が国境を100km後退してしまったという事実を踏まえて、私が考察した帝国軍の作戦内容を聞いていただくというのは?」

「断る。そんな戯言に付き合わされる覚えは・・・」

「待てよカル。いいじゃないか、まだ時間はある。少し聞いてみよう」

「しかしシャアル」

「暇つぶしになるし、どこかで話の種にもなる」

シャアルはひそひそとカルに耳打ちします。

「勝手にしたらいい。私は聞かないぞ」

「ミンマー卿。どうぞ続きを」

シャアルに促されてミンマーはにっこりとして話始めました。結局ミンマーの話し声は聞こえてくるのでカルも聞くことになるのでした。

「では、ええと、そうそう、ゲーゼルは実に絶妙なタイミングで兵士を奪われて怒り心頭の司令官たちに、自分はこれから国王を捕縛するので邪魔をするなと情報を与えたんです」

「はったりか・・・」

「そうです。これを聞いた司令官たちも一般の兵士たちも激怒します。そして残った9個師団ほとんどすべての司令官たちが国境左翼に向けて突撃を命令したのです。他人の兵士を使って手柄を立てようとする不届き者に栄誉を与えてなるものかっ・・・と」

「それじゃあゲーゼルは帝国の他師団が突撃する事をわかった上で撤退を?」

「もちろんです。そして撤退後カル殿下が仰せになった通り後方にいったん退きましたが、国王陛下のおわす左翼に向かう連邦軍を攻撃する事はせず、ひと呼吸置きます」

「ひと呼吸?どういう事です?」

ミンマーはにこりとしてから続けます。

「確かに東端左翼のフラミア連邦国王を支援するために馳せるフラミア軍を側面から攻撃したのは事実ですが、その動きをゲーゼルは少し観察していたんです」

「それはなぜです?国王の捕縛が目の前なら積極的に後から来た9個師団の進軍援護のためにも攻撃すべきなのに、何もしなかったなんて・・・」

「いえいえ。その観察時間こそがゲーゼルには必要だったみたいですよ」

「理由は?」

じらす様な口ぶりのミンマーにたまらずカルが言います。

「王の危機です。相手は14万の大群です。フラミア王国軍のすべての兵士が救援に行こうとするのは当然のことですが、そうすると・・・」

カルは、あ、と小さく口を開けました。あれはそういう理由だったのかと。

「まあ、さすがにすべての兵士が持ち場を放棄したらまずいですからその辺は現場の司令官が判断して部隊を2分して国王救援作戦をとったわけなんですが、それでも防衛線の西側が手薄になる事に変わりはありません。

ゲーゼルはそれを待っていたのです。そしてそれが成るとゲーゼルは待ってましたとばかりに戦線西端を攻撃し始めた。これは大成功でした。ただしこの成功の裏には帝国軍の後方支援部隊5万兵の参戦があります。これがなければさすがのゲーゼルでも100kmの国土奪還はならなかったでしょう。

もちろんこの後方支援軍にもゲーゼルの息のかかった平民出の兵士たちが数多くいましたが、決して彼に同調した者だけではありませんでした。でもね、全軍がゲーゼルの為に進軍した。これは驚きというか不思議です」

後方支援軍の増援要請がゲーゼルの作戦通りなら少し話がうますぎな気がしたのはシャアルもカルも同じでした。しかしそれを言う前にミンマー卿は答えます。

「この事実をジェミン族の知り合いから聞いた時、どうもおかしいなと感じたんですよ。いくら何でも・・・とね。でもこれは後でお話しますので、ここでは事実のみを申し上げます」

話の組み立てがうまいなとシャアルは感心しました。

司祭ともなれば信者の心をつかむための話術は得意なのだろうと心の中で頷きます。

「さて・・・主戦線だった東端部では国王を救出したフラミア軍がほっとしたのもつかの間、ゲーゼルの西端侵攻に驚き軍を移動して対処しようとするも、手柄を手にしようと言う私欲にまみれた14万の大群がそう簡単に撃退できるはずもなく、なかなかうまくいかない、それでもなんとか防戦に専念して国王を守りながら後退です。・・・・公爵閣下、気がつかれませんか?」

「え?」

「フラミア軍はこの紛争の初期からずっと防戦ばかりしてきた。だからすべての師団長が防戦が主体になる事に疑いを持てなくなっていたんです。敵が来たら国王を守って退き、その隙を突いて西側の防戦の為に兵力を分割してはまた退いて・・・の繰り返しこそが国王を守る最善だとほとんどすべての指揮官たちが思い込んでしまった」

「・・・」

ミンマー卿の説明は一理ありました。結果100kmの国境線の後退となっていたのは、ミンマー卿の言う通りでなかったとしても事実なのです。

「そして気が付けば自分たちは100kmも後退をさせられていて、いざ体制を立て直して反撃だと思ったときには、ゲーゼルによって落とされた城塞を含む要所周辺において兵士をはじめとした一般市民までもが人質に取られ、手を出せない状況になっていた。フラミア連邦王国の軍部はこの時点で自分たちが手を出せば更に多くの無辜の民が亡き者にされてしまう事を悟り、国王の名のもとに帝国に講和を打診、受理され条約を締結。第27次ダコナ戦役は幕を閉じたという訳です」

シャアルは確かにそう言いう風な推測もできるだろうと半ばこのミンマーと言う司祭に感心していましたが、ハッとします。

「ミンマー卿。27次ダコナ戦役の顛末はいいとして、それと今回のマッサレイ司令官の件とどう繋がるんです?」

ミンマー卿はわざとらしくあという顔をしてまたにこりとしました。

「申し訳ありません。つい熱が入って話を終えてしまう所でした。そうそう、マッサレイ司令官でしたね。実はこの27次ダコナ戦役にはふたつの後日談があります」

「ふたつの後日談?」

「ええ。まずひとつめはゲーゼルがどうして紛争初期に後退したのか。それは兵士の犠牲を最小限に抑えるのが目的だったと考えられます。カル殿下に叱られる前に言っておきますが、これは私の想像です。しかし、それを裏付ける情報はジェミン族商人から頂きました」

ミンマー卿はカルをちらりと見て話を続けました。

「ヨゼック=タン=ゲーゼルはこの紛争当時は師団長でしたが、彼の履歴の最初は護民官でした」

「護民官か。帝国では実無き官職って言われていますよね」

ミンマー卿は頷きます。

「平民が官僚となる最初の門ですからね。彼は地元であるダコナ地方でその職に就いてからいくつか成果を上げて皇帝の目に留まるようになっています。まあこれを話すと長くなるので省きますが、結果として皇帝の覚えがめでたい事で周囲からも一目置かれ、民を救うという事にやりがいを感じていたようですが、皇帝以外は奴隷と言う国ですから思う様にいかない事も色々とあったようで、一度だけ皇帝の怒りを買って処罰されたこともあったようですね。・・・逆にそういう反骨精神が皇帝から気に入られる原因にもなったとか・・・。まあ護民官、按察官、会計監査間、法務官などを歴任し最終的に皇帝の勅命で一個師団を任されるようになった・・・と私のよく知るジェミン族の方が言ってました」

カルはふんと鼻から息を吐きます。

「彼はその官僚職在任中には一貫して平民や平民出の軍人に目をかけて保護していたそうです。だからその行為をやっかむ貴族や上級軍人たちも多かったようですよ。そこで私は先ほど言った撤退の理由をこう考えたんですよ

軍人とはいえ家族があり、養っていかなければなりません。平民出の軍人なら自分が死ぬことよりも家族が苦しむことの方が気がかりだったでしょう。つまり稼ぎ頭が死ねば家族が路頭に迷うかもしれませんからね」

カルは考えすぎだというように言い返しました。

「それじゃああなたはゲーゼルは兵士を死なせないために自分の指揮下の軍勢を撤退させたとでも?」

「ええ。ささやかながら証拠もあります」

「どんな?」

「功を焦って後から進軍した帝国軍勢14万の生存率は6~7割でしたが、ゲーゼルの指揮下の軍勢は9割9分生き残ったという調査結果があります。念のため申しておきますと、我が国の情報局だけでなく、ジェミン族の情報を加味した総合的な調査結果です」

ジェミン族の情報収集能力はカルも一目置いていましたから二の句を告げませんでした。しかしゲーゼルがどんな思惑を持っていたかは別にしても、フラミア王国は結果として国土のほかに3個師団に相当する6万兵力を失ったという事実を知ったカルは、それを思い出すたびにどうしたら事態を回避できたのかと考えこむのです。

そしてミンマー卿は続けてこう言いました。この紛争が成功に終えたとはいえ誰もが当然あると思っていたタン=ゲーゼル司令官の独断専行、および他師団の旅団を無断で扇動した事への咎めが一切なかったばかりか、皇帝からその功績を評価され、筆頭宰相にのし上がったことに、すべての司令官は唖然としたのです。

「先ほど言いましたでしょう?後方支援軍5万がすべてゲーゼル指揮下に入ったのはなぜか、と」

シャアルはそこまで聞いてわかったのです。

「もしかして、ゲーゼルは最初から皇帝から単独進軍も、他師団からの兵士の徴発も許可を得ていた?・・・そして後方支援軍はゲーゼルの作戦に従うよう皇帝から命じられていた?」

ミンマー卿はにこりとします。

「さすがです公爵閣下。でもね閣下。わたしはそこまでゲーゼルを皇帝キッツが信じていたのかな?とも思うのですよ」

「どういう事です?」

「私が思うに、作戦が成功したのであれば後方支援軍はゲーゼルの味方につけるが、失敗して敗走してきたのなら・・・」

「無視しろと?」

「それならいいですがあの皇帝ですから、後方支援軍にゲーゼルを捕らえさせて処刑しても不思議ではありませんね」

勝利するなら手を貸し、敗退した者は処刑。なくはないとシャアルはそっと息を吐きだします。

「さて、ここからが面白い話なんですが、お待たせしました、二つ目の後日談です」

誰も待ってなどいない。カルはそう言いたげでしたが、シャアルは意外と面白がっています。それを見たカルは呆れたように首をふるりと一回振りました。

「この紛争の時、師団長として、かのマッサレイ司令官が着任していたのですが、8割もの自軍兵士を失いさらにマッサレイの師団から抜け出してゲーゼルについた1個旅団も返してもらえず、裸の師団長になってしまったんです。クックック」

シャアルはやっと得心がいったという顔になってミンマー司祭に言いました。

「なるほどね。そうするとマッサレイはゲーゼルを相当・・・」

「ええ。恨んでいるというのは公然の秘密です」

「現在この時局で、現在の自分の立場が総司令官であれば功名心を抱くのも当然・・・というわけか。しかし」

満足げに頷いていたミンマー司祭はおやっと眉を上げます。

「確かに動機としては弱くないけど、総司令官といえども勝手に戦争を始めたりするのかな・・・」

「マッサレイという男がもしも有能なら、ダコナ戦役で自分の指揮下を失う事はなかったと思いませんか?」

ミンマーはマッサレイが有能ではないと言っているのです。

「うん。だからこそ、勝手に戦争を始めてもしも失敗したら・・・」

シャアルも有能でない事には異論はないようです。

「しかし公爵閣下。現在のレアン国境の状況を聞いてもそう思えますか?」

「え?」

「公爵閣下、マッサレイはサホロ公国国境防衛任務に就いていたいくつかの師団を移動させ、レアン国境に呼び寄せたのです。いまやレアン国境には帝国軍8個師団16万の兵力が犇めいているのです。やる気満々とは思いませんか」

「それは本当なのか?ミンマー殿」

カルは初耳だったようで驚きを隠せませんでした。

「はい。おそらくレアン共和国も既に察知しているかと」

カルはニックス中佐を見ましたが、彼も初耳である事は明白な態度でした。

「ニックス。到着は?」

「あと2~3時間ですな」

「到着後に誰でもいいから事実関係を領事に伝えてくれ。まさかとは思うが・・・」

「承知しました」

ニックス中佐は敬礼して退室します。

「確かな情報なんですがねえ・・・」

まだ完全に信じてもらえないようでしたが、不服ではなさそうな顔でミンマー司祭は首を傾げます。

「しかしミンマー卿」

「はい?」

「やはり推測の域を出ないな」

シャアルは壁に寄りかかってから言いました。

「確かにマッサレイには動機もある。だけど・・・戦争は何が作用するか解らない。単純計算でノスユナイア王国軍2万とレアン共和国の傭兵2万に対して帝国軍16万は圧倒的な戦力差といえる。だからこれは彼にとって好機でもある」

ミンマー司祭はにこりとして言いました。

「好機・・・良い言葉ですが、帝国軍は紛争から10年戦闘をしていないのに対して、ノスユナイア王国軍は戦闘慣れをしている軍勢です」

シャアルは気が付きました。

「先ごろの獣人討伐か・・・ん?それじゃあいま派兵されているのはガーラリエル少将?それともボーラ大将?」

「ガーラリエル少将ですよ。ご存じありませんでしたか?」

シャアルは少しがっかりした表情をし、カルは怪訝な表情になりました。

「派兵軍の司令官はドリエステル元帥とゼーゼス元帥ではない?」

「ええ、確かですよ」

ミンマーの言葉にカルはまたニックス中佐を呼び、確認するよう命じました。

「なんてことだ」

「どうされまして?」

ミニが残念そうにしているシャアルに問いかけます。

「いや・・・いや別になんでもないんだ・・・」

口ごもるシャアルを怪しんだミニは追撃を加えます。

「司祭様。そのガーラリエルという将軍はもしかして女ですの?」

「はい。そう聞いています」

シャアルはバツが悪そうな顔をして、ミニはやっぱりという顔をします。

「公爵閣下。女の将軍だから会ってみたかったんですのね?」

「・・・」

「正直におっしゃいなさいな。ふふふ」

つついて楽しむような顔のミニをシャアルは横目で見て観念しました。

「気になったのさ。女の将軍なんて珍しいから。興味を持ったってだけだよ」

ミニはふうっと息を吐きます。

「やっぱり公爵閣下は私の好みの殿方ではありませんわ。殿方だから仕方ないのでしょうが・・・」

「ミニ、くだらない話はもういい。それよりガーラリエルという将軍はそんなに有能なのか?」

ミンマー司祭は鼻から軽く息を吐いて言いました。

「殿下。さすがの私も戦略戦術においては門外漢ですし予想は不得手です。ですから事実をありのまま申し上げました。ガーラリエル将軍の配下は獣人討伐で大打撃を与えた師団であると。もしも戦争が起こってしまった時の結果は公爵閣下が先ほどおっしゃっていた通り、何が作用するかわかりませんし、わたしのマッサレイに対する評価は言わずもがな。・・・さて、長居しすぎてしまいました。そろそろ失礼します。あまり放っておくと上司からにらまれそうなので。・・・では」

深々と頭を下げて退室しようとするミンマー。

まて。そう言おうとしてカルは思いとどまりました。

さっきまで疎ましく思っていた者を呼び止めることを自尊心が許さなかったからです。

突然やってきて人の心をかき乱して勝手に帰ってしまったことに不満が募ります。

「いったい彼は」

「いったい彼は」

カルとシャアルは同じ言葉で口を開きました。

「いったい彼はなんの目的でここへ来たんだ?」

シャアルがそれに答えます。

「僕が思うに。退屈だったんだ。本当に」

「冗談だろうシャアル。あれだけの情報を我々に伝えたからには何か目論見があって当然だ」

「う~ん・・・」

シャアルはちょっと考えてから続けます。

「彼にとって得になることはあったのかな?」

「え?」

「例えばサホロ公国の国境線の兵力が減ったからといってトスアレナ教皇国が戦争を仕掛けるとは思えない」

戦争とは人も金も消費が激しい一大事です。しかも仕掛ける側になるのであれば入念な下準備が必要でもあるのです。それをよく知っていたカルは目玉を動かして理由を探しました。

「それに彼の知っていた情報はおそらくノスユナイア王国はともかく、レアン共和国と派兵軍は既に知っていると思う」

最前線でしかもジェミン族の情報網が何もしないというのは考えにくい。カルもシャアルも同じ考えでした。

「つまりさ」

「つまり?」

「あの司祭は・・・悪趣味なんだよ」

「なんだって?」

シャアルは少し不愉快な顔をして言いました。

「人の勝負を高みの見物。そのうえでもし何らかの漁夫の利を狙っていたとしたら下衆の極みだ。だがそうでもなさそうだ。だから彼は楽しんでいたのさ。彼の地で起ころうとしている戦争やそれを聞いた僕たちの反応を見てね」

「馬鹿な・・・」

シャアルはそういう事に対してあまり免疫がなさそうなカルに諭すように言いました。

「カル。世の中には理解できない人間が一定の数存在する。あの司祭は君がフラミア王国の王族であれば遺恨のある第27次ダコナ戦役に対して面白くない気持ちを抱いていることを知っていて、そうであればこそあんな話を持ち出したんだ。

つまりね、心の弱い部分を知っていてそこをつついて、共感したり面白がったりしてたってことさ。丁寧な物腰が相手の神経を逆撫ですることもちゃんと知ってる。ああいう手合いは正面から相手にしちゃいけない。君はなんにでも深入りしそうだから友人として忠告させてくれ。敵意を剥き出しにしすぎると思うつぼだぞ。気をつけた方がいい」

親友の言にカルは少し落ち着きを取り戻しました。

「そうだな、わかったよ・・・」

シャアルはカルを見た後にソファに横たわったミニを見て微笑みました。「おやおや・・・よほど退屈な話題だったらしいな」

ミニはいつの間にかすやすやと寝息を立てて寝ています。彼女に毛布をかけながら「このままずっと寝ていてくれれば平和なんだけどな」カルは吐息しました。

もうすぐノスユナイア王国の首都に到着するというのに、あの男のせいで余計な仕事が増えてしまった。カルはミンマーという男には二度と関わるまいと心で思い、それを忘れるようにまた車内の美術品を見て回ったのでした。

■兆し

エデリカが侍女としてアレスの傍につくようになってから数日経った頃。

「お父さん」

国王の居室と後見人の執務室を隔てるドアが開かれ、エデリカが父ローデンに怖ず怖ずと近寄ってきました。

「どうした?」

「アレスが・・・お父さんに話を聞いて欲しいって・・・」

それを聞いたローデンは喜びました。ようやく立ち直る兆しが見え得始めた、エデリカを侍女にしたモルドたちの考えが功を奏し始めたのだ、と。

そして、明るい顔でアレスのもとへと向かったのです。

ローデンがアレスの前の椅子に腰掛けると、「陛下」アレスは彼の顔を見て微笑みながら俯き、しばらくすると憂鬱そうな顔になって言ったのです。

「ねぇ先生」

「なんでしょう?」

「僕はこの国の国王だよね?」

「ええ。そうです」

「・・・この国は国王の僕が何もしていないのにうまくいってる。僕は・・・必要なのかな・・・」

「何をおっしゃるのです陛下。当たり前ではないですか」

「どうして当たり前なの先生?」

「え・・・そ、れは・・・」

ローデンはなんでもない単純な質問なのに、狼狽している自分に小さく驚きました。

”そうだ、どうして当たり前なんだろう。この国はアレス様が実際に執政をしていなくとも見た目にはうまくいっているように見える。”

現実。

”しかし国王という存在はやはり必要なのだ。それは間違いない。”

確信。

”だがそれを理由付ける言葉が・・・出てこない。”

疑問。

”なぜだ・・・。”

疑問。

”当たり前のことに本当の意味を与えることができない。なんてことだろう・・・。”

疑問は疑問を呼び、そうしているうちにアレスの心を支配しているものが次第にローデンの脳裏に形を現し始めました。

三賢者であれば或いは彼の質問に答えられる。とも考えました。

しかし。

”賢者たちは達観の徒だ。既にすべてを見通している。この子の欲しい答えはもっと違う。そんな気がする・・・何と言うべきか・・・”

医者の直感でそう思ったもののわからない。ローデンは目の前にある自分がこれまで現実だと思っていたものが音を立てて崩れてゆく様を見る思いでした。

”この国には国王が必要。国民全員が必要だと感じている。だから元気になれ?そんな馬鹿な答えがあるもんか”

これはもう哲学でした。

何故と感じる疑問には人間の数だけ別の見解と答えがあるのです。

そして形而上と形而下を同時に理解するのは大人であっても難しい。

”この子は、・・・陛下は・・・14際だというのに、なんという・・・。”

ローデンは浅く頭を下げました。

「陛下。疑問に思われるのは尤もです。しかしどうか自分が必要ないなどと考えないでください・・・陛下のその疑問への答えは非常に難しいのです。ただ分かるのはこの国には国王という存在が必要だという事だけです」

「そう・・・。ならいいんだ。ありがと・・・先生」アレスはそう言うと俯き、膝の上に置いた握った左手を右手で覆ってこすり始め、それきり黙り込んでしまいました。

まるで問答の海に漕ぎ出してしまったかのように。

僅かな間アレスを見ていたローデンは心配そうな表情のエデリカに目配せすると、アレスにお辞儀をして隣の部屋へと戻りました。

”情けない。子供の質問に答えられない?なんと情けないことだ。”

それは呵責とは違いました。

ただ理解したのです。

自分のような者では今の、国王であるアレスを導くことはできないと。

それは自分の無能を嘆くということではなく、純粋にそう理解したのです。

このローデンの思いは育ちの違いによる人生観の差異でした。

大工の人生、農夫の人生、漁師の人生、職人の人生、医者の人生、そのどの生き方にも育った環境や生い立ちが濃く影を落とします。そして育ちが違えばそれぞれ同士で人生観に齟齬が生まれます。

例えば、大工の人生とは?という質問に農夫が答えを与えようとすれば、農夫はこれまで自分が生きてきた中で実際に大工の仕事を目で見、耳で聞いた情報を農夫である自らの人生観に照らし合わせて言葉を変えたり、見方を変えてその人なりの答えを導き出すことはできます。

ただそれは参考にはなるけれども本当の意味では大工の人生を語ることにはならない。大工の人生は大工でなければ語れないのです。

これが国王ともなれば、ローデンにはもうどうしようも出来ないことでした。

彼に分かるのは、この国には国王という存在が必要だという一事のみ。それはきっと誰に聞いても同じでしょう。そして誰もがそれに明確な答えを与えることができないのもローデンと同じです。

しかし三賢者であれば、特にディオモレスであれば歴代の国王の人生を実際に見ているうえに、セノン族の持つ叡智が的確な答えを悩める幼い国王に与えることができるだろうと。

しかし、アレスの心を哲学的な疑問で苛む原因は考えるまでもなく心に負った傷です。

「心の傷・・・。心の傷か・・・」

傷の癒えていない心に負担をかけることは好ましくないとは医者である自分の考えで、これを曲げるわけには行きません。

賢者の言葉はあまりにも重く、現実的で辛辣だが、だからこそ真実が伝わる。

ローデンは今まで幾度となく交わしてきた三賢者たちとの会話でそれを感じていました。彼がその言葉の重みに耐える事が出来、そして受け止め、言われたことに対して思考を巡らせることができるのは、賢者たちを敵ではないと認識し、言葉の向こうにある彼らの見えざる心の存在を感じることができるからです。

”現在の陛下に自分と同じことができるだろうか・・・”

答えは否でした。

好意と敵意は、正常な精神状態の人間でもより分けることが困難な場合があります。愚者にはそれが出来ない上に、なぜ出来ないのかということすらわかりません。しかしこの小さな賢者アレスは心に傷を負っているがために愚者と同じ思いを抱いてしまうかもしれないのです。危険な賭けは主治医であるローデンの望むところではありませんでした。

かと言って例えば賢者から聞いた言葉をローデンがそのままアレスに言ったとしても、それに内実が伴わなければ、先ほどの大工の話と一緒で伝わるものは何もありません。

ローデンもこれには弱り果てました。「やはり時間がかかるのだ・・・こればかりは・・・」体中を支配する絶望とも脱力とも取れる感覚に先行きの暗さを思い知らされたものの、それでも明るく考えようと努めました。

私に対してエデリカを通さず直接質問をした。これは兆しであることには間違いない。

緒(いとぐち)はどこかにある。きっと訪れる。

弔問団がチピアの港についたという報せが王城に届いたのは、そんなことがあった日の夜でした。

■出迎え

ノスユナイア王国はほかの国と比べればあまり大きくないとはいえ、人の踏破出来る距離で考えればやはり広大です。広大であるが故にどの国でも持っていた同じ望みというものがいくつかありますが、その内の一つが、速やかな情報の伝達です。

それを解決する方法が発光信号による伝達でした。

発光クリスタルは採掘された時点で既に性能にばらつきがありますが、この光による伝達にまことに都合の良いものがありました。

通常一般的に広まっているクリスタルは魔法力や霊牙力を注ぐと持続して光り輝き続けるものでしたが、この情報伝達に使われるクリスタルは魔法力を注いだ途端に強く光って消えてしまうものなのです。閃光のように光るので、目にはあまりよくありませんが、その光は遠方にまで届きました。

クリスタルは三千年以上前にノスユナイア地方で発見されました。それ以来このクリスタルの主な産地はノスユナイア王国です。そんなクリスタルには発光、発熱、そして色も赤青黄色と様々でした。そんな中に魔力を注ぐと強く発光してすぐ消えてしまうクリスタルがあったのですが、光が持続しないクリスタルなど使い物にならないと最初のうちは放置されていました。

しかしすぐにこの特性に目をつけて情報伝達に使うことを思いついたのは、船乗りです。そのため昔から船舶には必ずこの発光信号の機械が設置されています。

では陸上ではどのように使われているのか。

国内の要所に高い塔を築き、受け取った情報を次の塔へそしてまた次の塔へと順に伝えるのです。そうすることで走るよりも早く正確な情報を伝えられるのです。

この塔の事は『伝光塔』と呼ばれていました。

しかし霧がかかっていたり、雨が降っている場合に波長の長い赤色のクリスタルを使うなどして対処したとしても、どうしても見にくくなるため万能とは言えませんでした。が、それでもこの方法によって得られる利点は多かったため、この技術は瞬く間に世界に広がったのです。

伝光塔の歴史を振り返ると戦時に重要な役割を担うことが多く、そのため敵はこの伝光塔を真っ先に破壊するか占拠するというのが通例でした。従って当然塔は堅固な建物になります。現在でも要塞ほどではありませんがそのような趣の建築物となっているのはこういった理由があるからです。

伝光塔の間隔ですが、見通し線、即ち地平線の向こうでは意味がないので、塔の発光台から隣の塔の発光台が見える距離で立っていて、その距離は塔の高さにもよりますが概ね10kmほどです。

山の上に建てたものや王城、または城塞の見張りが立つ場所は高さもあるので、それら拠点から一番遠い塔になると15~30kmぐらいの距離になることもあります。しかし天候による見えにくさも考慮に入れて極端に距離を離すことはしていません。

このように伝光塔は主に軍用なので、国内での使用は問題ありませんでしたが、滅多な事がない限り国家間でこの塔を使った情報伝達というのは船舶以外で行われることはまずありません。

しかし例外としてこんな使われ方がされています。現在敵対関係にあるデヴォール帝国とフラミア連邦王国は国境付近に伝光塔を立てていますが、軍事情報をこれで発着信させることはありません。

発光伝光を読み取られる事は軍事情報が盗まれる事に他ならないからです。暗号にした発光伝光もありましたが、これも読み誤りという危険を考慮して両国ともに伝光塔ではなく手紙による伝達のみを採用していました。

では例外的に使われるその方法とは。敵国に対して交渉や使者を送る際の連絡です。

これ以外で国家間通信は行われたという前例はありませんでした。

現在、国内での使用においてのみという限定された領域ですが、民間にも貸し出されています。

その夜、見張り台に立っていた兵士は遠くからしきりに光を投げかけてくるのにしばらく気がつかないでいました。

あ!。と慌てて一緒に見張りに立っていた仲間の兵士に声をかけてその内容をメモし始めました。

内容は、弔問団の現在地と到着予定時刻です。

発光信号による伝聞内容を発信元に再確認すると兵士は見張り台から急いで上官の元へと向かい、その上官の命令を受けた伝令が魔法院長ツェーデルのもとへ届きました。すぐに王国評議会が緊急召集され、そこから関係各所に連絡が飛んで行きます。

エデリカは評議会から伝えられたことをアレスへ、弔問団たちが宿泊する部屋は侍従長自らが指揮して準備、献立を作った料理長が調理人を引き連れて市場へ出向いて素材の調達、モルドは隊士との警備の準備にと、関係各所どころか王城全体が弔問団が蜂の巣をつついたような状態になったのでした。

第24話へつづく

【ブリタリエ王国】

ノスユナイア地方に最初に興った王国で平定時にマルデリワ王国を滅ぼそうとした。

【マルデリワ王国】

ノスユナイア王国の前身国家。

【ハーチェス=ギャベックキッツ】

デヴォール帝国の現在の皇帝。

【レベレッカ=ドナイン=ヒューゼル】

1000年ほど前に活躍した画家。

彼の画はどんなに小さなものでも競売に出ると一億テルスを超える値がつく。

【伝光塔】

レアン共和国とノスユナイア王国間ではこの塔による情報伝達は行われていない。理由はレアン共和国が帝国(実際はフスラン王国)と国境を接しているため。

0

あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話

登夢

恋愛

春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~

桂

ファンタジー

探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。

そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。

そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる