31 / 49

第1章 第30話 ノスユナイア城の秘密

しおりを挟むダンツアルドの記念絵画制作のあと、シャアルは用事があると言って城外へ出かけていってしまいカルは、さてどうやって何をして過ごそうかと考えていたところ、アレスの提案でカーヌ=アーと会う事になりました。

カーヌの仕事場に向かって歩きながらカル、アレス、エデリカの三人は話をしました。

「カーヌは僕たちの先生なんだ」

アレスは誇らしげにそう言いましたが表情はいまひとつ冴えません。それを見たカルは何となく理由が分かったものの、それには触れずに言いました。

「セノン族の先生がいつも身近にいるなんて羨ましいよ」

「ふふ」

アレスは頬を赤くして笑みを浮かべました。

「歴史や魔法のこと以外にも色々教えてもらったんだ。ね、エデリカ」

「うん・・・あ、はい陛下」

カルはエデリカのぎこちない受け答えに思わず失笑して言いました。

「エデリカさん。アレスとあなたが学友で親しい間柄だと言うことはもうわかってるんだから、そんなに畏まらなくてもいいよ。余人を交えないときはいつもアレスと話している時と同じようにしてもいいと思うけど?」

「はい・・・」

エデリカはカルの言葉に助けられながらも割り切れませんでした。

「私とシャアルもね・・・今考えるとおかしいのだけれど、最初はかしこまった話し方で接していたんだ。だけど色々話しているうちになんだか言葉を選ぶのがお互いに馬鹿馬鹿しくなってしまってね」

「バカバカしい?」

カルは遠くを見ながら答えます。

「うん。多分僕もシャアルもお互いが友人になれると確信が持てていたんだろうね。どちらからともなく公式な場以外では堅苦しいことは一切なしっていう、まあ紳士協定を結んだのさ」

「そうなんですか」

「ん。だからという訳ではないけど、年齢もあるし誰もいないところであれば気にしなくともいいとは思うが・・・」

一瞬考えてからエデリカは応えました。

「いえ。私は侍女ですから、やっぱり」

カルは困り顔を笑わせて思いました。

「そうか・・・」

「はい。侍女としての能力はこれから陛下やあなたのような他国の王族の方々と接する際にきっと役立つと思うんです。自分がこうしようと決めたことなので殿下のお気遣いは嬉しく思いますけど、すみません」

「立派だなエデリカさんは。アレスがうらやましい。幼馴染が侍女というのは珍しくはないけど、気心が知れてるから安心して身の回りを任せられる。しかもこうした志(こころざし)を持って職務を全うしようとする人なら言うことなしだ。私のそばにはそう言う侍女はいない」

エデリカがおかしそうな表情をした事にカルが。

「ん?」

「いえ、ごめんなさい。殿下はフラミア連邦王国という大国の王家の方で、その気になれば手に入らないものなんて無いのに、二度も陛下のことを羨ましいと言うものですから」

「あはは。欲しくても手に入らないものは身分の違いなんて関係なく存在するよ。特に優秀な家臣は言ってみれば運命の導きがなければ出会うことがない存在だと思う・・・」

カルは肩をすくめて笑います。

「でも僕だって兄弟がいるカルが羨ましいと思う。僕は一人っ子だもの。弟が欲しかったな・・・」

「弟か。ふふ・・・。まあ妹はやめておいたほうがいい。妹っていうものは・・・」

エデリカは思わず言いました。

「殿下。この場にいない人の事を言うのは控えたほうが」

カルはおっとという表情で口をつぐみ、笑いました。

諫言を口にするのはその人の為を思ってのことですが、目上のものにはなかなか言えないのも事実でした。それをすっと口にできるのは相手のことを大切に思っているからです。

「失礼。ミニのことになるとどうもね・・・。アレス、兄弟はかなえられなくとも君自身が成長して家族が増えれば寂しさなんて感じないさ。今より未来を考えた方がいい。ないものねだりは無意味だ。それに彼女のような家臣は心の支えになる」

アレスはニコリとしてウンと言い、エデリカも照れくさそうに笑います。

「すみません。つい生意気言ってしまって」

余計なことを言ったというエデリカを見てアレスとカルが笑い合った時に王城から出、その先に円筒形の建物が見えました。

「ひょっとしてあれが?」

「あ、うん」

カーヌの仕事場でもある三階建ての蔵書館は言ってみればノスユナイア城にそびえる白亜の塔でした。

建物の中央には太い柱があり、それが天井まで突き抜けた吹き抜けになっている円筒形。独特な雰囲気を醸し出す建物には多くの書物が収められ、その中にはまだまだ解読中の本もたくさんあります。それらは書物が好きなものならば興味が尽きない宝の山でした。

その中で待つカーヌ=アーとの対面に心を躍らせていたカルでしたが、入口でアレスが立ち止まったまま動かないでいることにおやと首をかしげます。

入口の前でアレスは少し怖気づいていました。

なぜならアレスは母親である王妃が亡くなってからカーヌと全く話をしていなかったからです。カルにカーヌ=アーを会うことを勧めたのも、実は一人で会いに来るのがとても気まずかったからなのでした。

動かないアレスにカルがどうしたのかと声をかけようとしたその時、目の前の扉がゆっくりと開かれたのです。そこにあったのはカーヌ=アーのいつもの笑顔でした。

「あ・・・カーヌ・・・あの・・・」

言葉に詰まったアレスにカーヌは手を差し出して言いました。

「お待ちしていましたよ陛下。さあ中へ。そこは寒いでしょう?」

アレスはこれまでと全く変わることのない雰囲気で迎え入れたカーヌを見て、微笑むこともできずにおずおずといつもエデリカと授業を受けていた部屋に足を踏み入れると懐かしいという感覚が心にあふれてきます。

カルは会釈してから部屋の中ほどに進み、そこで最上階まで突き通っている吹き抜けを見上げました。高い天井はことさら広い空間を感じさせ、思わずホウっと吐息します。

となりで心配そうにアレスを見るエデリカをチラッと見たカルには、アレスの様子が少し変なことはわかっていました。なんとなく理由はわかっていましたが、ここは自分が口出しをするところではないと判断して、何も言わずアレスがどうするのかを見守ったのです。

「陛下。私はあなたのことを誇りに思いますよ。とても」

カーヌは振り返ってアレスを見ると穏やかな顔とそれと同じくらい穏やかな口調で言いました。

「ごめんよ・・・カーヌ・・・」

「なにを謝るのです。陛下」カーヌは膝まづいて視線をアレスに合わせて微笑みました。

「あなたは暫く旅に出ていた。そして私が思うよりずっと大きく成長して戻ってきてくださった。教師としてこんなに嬉しいことはありません」

アレスは胸がいっぱいになりました。

自分のことを無条件で受け入れてくれる人がいることに心の底から喜びを感じたのです。

「いつでも私はすぐそばにいます。それを忘れないでください」

「・・・うん」

アレスは目を涙ぐませて笑い、頷きます。エデリカも嬉しそうでした。ポケットから出したハンカチでアレスの涙を拭い、立ち上がったカーヌは改めてカルに挨拶します。

「さあ陛下。旅先で出会ったあなたのご友人を私に紹介してくれませんか?」

「うん。カルだよ。僕の先生なんだ」

先生と呼ばれてカルは謙遜の表情で恥じ入ります。

「先日は挨拶もそこそこで、失礼をお許しください。カル=エールです」

「カル殿下。ようこそ。急に来られると聞いて片付けもできずこの有様です。申し訳ありません」

入口からすぐに広い空間となっているそこには書物や資料があちこちで山積みとなっていてます。

「お気になさらずにアー先生。こういう雰囲気は好きですから」

カーヌは微笑みました。

「私はアゼグランドで学んだ時に師事したセノン族の人々に対しては先生と呼んでいたので、もしよければそう呼ばせてください」

「光栄です殿下。そうですかアゼグランドで・・・」

「カーヌ、カルはいろんなことを知ってるんだよ。たくさんのことを教わったんだ」

表情を明るくしてアレスが言うと、カーヌは何度か頷きました。

「それは良かったですね。自分の出来なかった経験を体験者から聞き知るのはとても有意義なことです。アゼグランドで学ばれた殿下からであればきっと役に立つだけでなく、面白い話も多いでしょう」

「うんっ」

カルとアレスは視線を合わせて微笑みあいます。

「アー先生。実はひとつ聞かせていただきたいことがあるのです」

「なんでしょう?」

「アゼグランドでは先生と同じセノン族の方々に色々な話を聞かせてもらったんですが、セノン族の里のことになるとみんな一様に言葉を濁す人が多くて・・・。できればどんなところであるのか聞かせてもらえると嬉しいのですが」

カーヌはうんといって軽く握った拳を顎にあてました。

「たしかに故郷の者たちから異種族の父祖と称されるようになった彼らにとって、里は遠い存在になってしまいました・・・。話せば辛苦を伴うことをも思い出さなくてはならないですから、話しにくかったんでしょう」

同族だからこそわかる心情だとカルは少し罪悪感を感じました。

しかしカーヌは気にする風もなくカルに椅子をすすめます。

「まあ立ち話もなんですから、参考できる書物でも紐解きながらお話しましょう。さあこちらへ」

「あ、カーヌ。私なにか飲み物を持ってくるわ」

「え?」

カーヌが呼び止める言葉も言わないうちにエデリカはサッと部屋から出ていってしまいました。女官長から侍女は常に気を利かせなくてはいけないという言葉を思い出し、実践したのです。

「エデリカ。頑張ってるんだ。侍女」

アレスの言葉にカーヌは微笑みます。

「そうですか。それでは彼女の勉強の成果を期待しつつお話でもしながら待っていましょう」

抱いた罪悪感も忘れて、カルはずっと知りたいと思っていたことがいよいよ聞ける、と顔が紅潮する思いで、そしてアレスは懐かしい思いでカーヌについて部屋の奥へと歩いて行ったのでした。

◆◇◆◇◆ 花探し、店探し ◆◇◆◇◆

カルがカーヌ=アーに会っていた頃、シャアルは街に出てあることに情熱を傾けていました。

地味な色の暖かそうな長衣を羽織ったシャアルは、耳あてが付いている円筒形の分厚い帽子を目深にかぶり、その位置を何度も直しながら賑やかな商店の立ち並ぶ通りを歩いています。

彼は肌の色が浅黒いので着ているものが地味でも人目を引くせいか、すれ違う人々が時折チラッと彼を見てはヒソヒソと声をひそめて何やら囁きあいました。特に若い女たちが異国人に対する興味からハッとするように立ち止まって後ろ姿を見送るという光景が幾度もあったのです。

しかしシャアルにしてみれば世界の色々な場所へ行っているのでそんな事は当たり前のことで全く気にしていませんでしたし、それ以上に目的のものを見つけようとする今の彼には自分に対する視線などどうでも良いことだったのです。

「メイデルならまだしも、やっぱり季節的にここじゃあ無理なのかな・・・。花屋なんて・・・」

諦め気味にそう呟いて角を曲がった時、シャアルの思いは遂げられたのです。

「あ!」

思わず声が出てしまったことを気にもせず、目の前に色とりどりの花が並んだ店先へ走り寄りました。

「冬なのに、こんなに・・・」

彼はマルデリワには何度か来ていましたがそれは貿易目的で、花を探したことなどありませんでした。それに冬季は内海であるエルス海以南やレゾトル海での活動が主体となるので、海が凍ってしまう北国への航海は滅多にしません。だから冬でも花をつける植物がたくさんあることがシャアルにとっては意外なことだったのです。

「いらっしゃい」

奥から店員の声が聞こえると、シャアルはハッとして視線をあげました。

「あら。異国の方?」

若くも年配でもない女の店員はニッコリと微笑んで言いました。シャアルは微笑み返します。

「驚きました。冬なのにこんなに花が咲いているんですね」

「異国の方がいらっしゃるとたいていは驚かれますね。でもノスユナイアでは当たり前なんですよ」

「そうなんですか」

感歎してみせるシャアル。

「ええ。どうぞ好きなだけ見て行ってくださいな。この花の中には私の家族が育てたものもあるんです」

「ほお。それは?」

「これです」

ひとつの茎にたくさんの小さな薄紫色の花をつけた物をとる。

「これは蘭の仲間で、冬にだけ花が咲くんです。冬の間に吹く風が花粉を運んで受粉するんです。野生では群生している花で、受粉期を迎えると花粉が風で飛ばされて雪のように舞うんですけど、それが陽に反射して綺麗なんですよ」

「なるほど。それで・・・あの」シャアルはちょっと言いにくそうにしていましたが、最後には照れ隠しするようにニッコリとして言いました。「例えばこの中に、女性に贈るのに最適な花は・・・」

店員は微笑んでシャアルを店内に案内します。

「この白いランの花言葉で多いのは“純粋な愛”とか”清純”です」

白いの花弁がクルッと反り返っている花です。ひとつの茎に数個の蕾がついていました。

「こっちのホノリは”純愛”とか”一途”という花言葉があります」

薄いオレンジ色をした花の中央部の周りに薄い水色の小さな花びらが綺麗に輪になっていて、子供が描く太陽のようです。ただ花弁の色が水色なので月の色を思わせました。

説明に逐一うんうんと相槌を打つシャアルでしたが、花言葉はともかくどうにも決め手がありません。

南国であるメイデル産の花であれば情熱という言葉にピッタリの派手な色形をした花がいくらでもありましたが、ノスユナイア王国の花はどれを見ても控えめな色のものばかりで、ピンと来なかったのです。

しかし繊細で控えめな花が咲き誇る国の住人であるカレラはきっと同じように繊細で控えめな性格で、むしろこういった花々を好むだろうと思い、店員に自分の希望と合わせて見繕ってもらったのです。

「それじゃあ直ぐに作りますね」

「あ、いや」

店員がふと動きを止めます。

「実はなるべく新鮮な状態がいいから、注文したものを取りに来た時で。どれくらいでできますか?」

「5分もあれば」

「判りました。それじゃこれで・・・」

シャアルが店員に手渡したのは二枚の銀貨でした。

「お客様。多すぎです」

「半分は色々教えてくれた、あなたに」

ニコリとするシャアル。チップに気をよくした店員がパッと明るく応えました。

「まあ、ありがとう異国の方」

「それじゃ。またあとでまた来ます」

◆◇◆◇◆ ナバ=コーレルのおもいやり ◆◇◆◇◆

国境での緊張状態が今や常態となったレアン共和国首都では、非番の第八師団が待機していました。

明日は何か動きがあるかもと、すべての兵士が心中穏やかならざる思いで毎日を過ごしていたそんな時、第一旅団所属騎兵大隊隊長のナバ=コーレル大尉は自室に部下をふたり呼びつけたのでした。

一人は女もうひとりは男です。

男のほうはレン=スール曹長。黒い髪を短く刈り込んだ真面目そうな感じで、瞳の色は黒。

「ロデル。髪切ったか?」

「いいえ大尉」

「そか。まあいいや」

ロデルと呼ばれた女の兵士はストレートの金髪が肩まで伸び、レンとほとんど変わらないスラリとした長身で、二重の細い目には瞳が青く光っています。

「大尉。また変なこと言わないでくださいよ。ただでさえ国境は緊張状態なんですから」

そう言うレンの言葉が全く耳に届かなかったようです。ナバは矢庭にこう言いました。

「お前たち。すまねぇが帰ってくれねぇか」

呼び出されたレンとロデルは頭上に!と?をたくさん浮かべたような顔でナバを見てああそう言う事かと思い、「レン=スール退室します!」

「ロデル=メイラード退室します!」

二人共がナバの前で回れ右をして部屋を出ようとすると、ナバは慌てて呼び止めます。

「まてまてちょっとまてぇ!そう言う意味じゃねぇ!」

二人は一体なんなのかとまたナバの方に振り返りました。

「部屋へ帰れってことじゃねぇよ。帰んなよ。こっち来い・・・まったく」

「隊長。わかるように言ってくださいよ」

ロデルは顔色を変えました。「帰れって、まさか・・・」

ナバは自分を落ち着かせるようにひと呼吸します。

そして。

「ああ。そのまさかさロデル。本国に帰ってくれ」

平然とした顔で平然と言ってのけたその無茶な発言に、またおかしな冗談を言い出したと顔をニヤつかせたのはレンでした。

「何言ってるんですか大隊長。この時期の山越えなんてできるわけ・・・」

「だからロデルにも行ってもらうのさ」

ロデルと呼ばれた女の下士官は”やっぱりね”という顔をして溜息をつきます。

「コーレル大尉。いったいなんの冗談ですか・・・」

「俺は本気だ。レン」

レン=スール曹長の顔がみるみるうちに青ざめてゆきます。

それを見てナバはロデルとレン、二人の顔を交互に見ながら言ったのです。言いにくいというより不本意という表情をして。

「本当であれば俺が行きたいくらいなんだけどな」

だったらどうぞ。この言葉を呑み込むのにレンはかなり苦労しました。

「お前たちを選んだのは俺の大隊の中でこの任務にはお前らがいちばん適任だと判断したからだ」

今までナバは色々と大隊長らしからぬ馬鹿な真似をしてきましたが、今回ばかりは正気の沙汰とは思えないと二人ともが思いました。

ナバの大隊に所属している二人は魔法騎兵隊所属です。どういう役割かと言うと騎兵は通常剣や槍で武装しますが、魔法騎兵は魔法使いが乗って武器は当然魔法でそれも遠距離魔法の使い手が選ばれます。この兵種の役割は騎兵部隊の支援です。一撃離脱(ヒットアンドアウェイ)を主体とする攻撃で敵を揺動、混乱を誘う事でその直後に行われる騎兵の突撃を助けるのです。

「私が魔法膜を使えるからですよね?」

「ああ。それがあれば冬山も越えられる。だろ?」

「それはそうですけど、危険がまったくないという訳じゃ・・・」

ナバは厳しい顔をして答えます。

「わかってるロデル!だが頼む!今行った方が俺はいいような気がすんだ」

いつもらしくないナバの様子にロデルとレンが顔を見合わせます。

「どういう事なんです?」

ナバは鼻から息を吐くと椅子に腰かけて話始めました。

「王妃様が亡くなった知らせを聞いた時、ガーラリエル閣下は俺に、・・・この俺に言ったんだ」

突然ロマの話になったことにレンもロデルも顔をしかめます。

「いったいなんて・・・」

「”お前が司令官になってくれないか”・・・ってな」

二人は驚きました。

以前兵士たちの間で流行っていたロマに対するからかい言葉をロマは自身が言ったのですから。

ナバはそのことがどうしても頭から離れなかったのです。

「あんな弱気のガーラリエルを俺は初めて見た」

「隊長。せめて司令官つけましょうよ」

「いいかロデル。あのガーラリエルの弱気なんて信じられるか?しかも俺に言ったんだ。お前が司令官になってくれないかってよ!」

「落ち着いて」

「でもそれでどうして俺たちを?」

ナバは少し間を置いて自分を落ち着かせるとレンたちの方は向かずに行ったのです。

「あれは・・・あの表情には俺に”助けてくれ”っていう気持ちが表れてた」

レンもロデルもがっくりと肩を落とします。

それはただの思い込みなのでは?

いやいや。助けを求めるにしても大尉はないでしょ。

それらの反論を何とか飲み込んだレンとロデルは言いました。

「でもあれから何も問題は起こってないじゃないですか」

「そうね。たしかに国境での帝国の動きには注意が必要だけど、今のところ何も起こってないわ。ドリエステル司令官が南回りで今回の王妃様の件の詳細を聞いてくるように密使を送ったし、今更私たちが行くことに意味があるとは思えないんですけど・・・」

レンはそうだそうだと言わんばかりにうんうんと頷いてロデルを見、ナバがどんな反応をするかと視線を動かしました。

「ふふふ。そこだよ。誰でも今更って思うだろ。そこが俺の賢いところだ」

二人ともあんぐりと口をあけて『は?』という笑顔を作ります。

「王妃様が亡くなられてからこれまでオレは機を窺ってたんだ。ガーラリエル閣下のあの一言には俺だけじゃなく、ゼンもイサーニのおやっさんも、デルのやつだって意外な思いを抱いたはずなんだ」

そうかなあという思いはレンもロデルも一緒でしたが、ナバはそれに構わず話を続けました。

「だけどゼンやオヤッサンはあのとおり堅物だし、デルも参謀と言う立場上何もできねぇ」大見得を切るナバ。「・・・そこで俺の出番ってこった。国境騒ぎで忙しい今なら共和国の連中に知られる確率も低いし、お前たちなら誰にも見つからずにここを出ることもできる。だろ?」

「ええ。そりゃまあ・・・」

ロデルもレン同様、姿を一時的に消すことのできる魔法、ミノーの使い手でした。

「それに。レン」

「はい?」

「お前はもともと諜報員だったよな?」

レンは頷きました。

自分の持っている能力からすれば、軍隊より暗躍する諜報活動の方があっていると一度は情報組織に身を投じましたが、人の生活を覗き見ることに嫌気がさした彼は軍に転属したのです。

転属を決意させた決め手はなにより諜報機関の長官であるマリウスの性格でした。レンには人のすべてを覗き見る事に無上の喜びを感じる彼の性格は耐え難いものだったのです。

「今回はその経験を活かして欲しいんだ」

「諜報活動をしろってことですか?」

「いや。諜報員の行動をよく知っているなら、どうすれば向こうで誰にも見つからずに活動できるかってのもわかるだろ?」

ああそういうことかとレンは納得し、頷きました。しかしロデルは。

「見つからずにって・・・。何の情報を得ればいいんですか?」

「真実だ」

「真実って。隊長は大佐から届いた返事も王妃様や陛下が亡くなったという情報も信じてないんすか?」

ナバは居直るように真顔になって訊き返しました。

「お前はどうなんだレン」

「え」

「ロデル」

「・・・」

「俺は半分は信じてるさ。だけど半分は信じてねぇ。たぶんガーラリエルだってそうだ。だから帰りたがったんだ。かえって真実を自分の目で確かめたいと思ったのさ。でも立場上出来ねぇ。上官のそういう気持ちを汲んでやりたいって思わないか?」

レンもロデルもナバの気持ちもロマの気持ちもわかりました。でも私情をそこにさしはさむことはどう考えても何らかの咎めを受ける事です。

「情報を得るのはモルドのおっさんからだ」

そう言ってナバは机の上から一通の書状を収めた封筒を手に取りました。

「詳細を書き記したこいつをあのおっさんに渡せばおそらく軍務違反も免れる。直属の上官であるオレの命令書だからな。聞きたいこともこの中に書いてある」

「知りませんよ。どうなっても」

どうせ自分の直属の上官であるカルロ=ゼン中佐の署名はないのだろう、と受け取った封筒を眺めながらレンは情けない顔をして言いました。

「いいか。俺は私情で命令するわけじゃねぇ」

(ウソツキ)

(アハハ)

「とにかく真実を聞いてこい。たったそれだけだ。おれはあんな手紙なんて紙切れより、お前たちの口から真実を聞きてぇんだ。一番信頼している部下のお前たちからな」

この言葉に一瞬レンとロデルはじわっと来ました。しかしすぐに思いなおします。

「モルドのおっさんなら三賢者とも懇意だし、言う事も信じられる。頼んだぜ。これは閣下に安心して国境任務遂行を成し遂げてもらうための俺の思いやりであり、後方支援なんだ」

思いやりねぇ・・・。レンはナバがロマに惚の字だという事を知っていました。その一方でロマが実はモルド大佐に好意を持っていることも知っていたのです。

(これを私情と言わずして・・・)

今日は2月3日。真冬のさなかです。そしてレアン共和国の報じる山脈の様子は吹雪。そんな状況ではさすがに出発を見送るしかありません。

このまま春まで吹雪けと思うレンとロデルに対してまだかまだかとやきもきするナバでしたが、レンたちの思いが通じたのかそれから十日あまり、吹雪は酷くなる一方で低地である国境地帯さえも降雪に見舞われたのです。

◆◇◆◇◆ 頭痛 ◆◇◆◇◆

アレスとの会見の翌日にミニは滞在中にとあてがわれた王城内の一室で仮病のためにベッドに入って横になってから暫くして、頭の奥のほうがジーンとした鈍痛が始まり、すぐに治るかと思いきや1時間ほどしても治らず、困り果てていました。

「昨日まではなんともなかったのに・・・」

その旨をカルに伝えたところ。

「ようしいいぞ。その調子で伏せったふりをしているんだ」と、相手にされず、普段の行いをほんのちょっぴり後悔しましたが、トスアレナ教皇国の一行がノスユナイア城から出て行ったあと、ダンツアルドの記念絵画作成に出席し、その後遅い朝食を摂っているうちにすっかり忘れていました。

ところが自室に戻ったとたんまた同じ鈍痛に襲われ始めてしまったのです。

もしや兄に頭を強く叩かれたのが原因かもしれないと本気で考えましたが、「この部屋のせい?」鈍痛に襲われるのが自室にいるときだけであることを考えればそれはないと思い直し、一体何が原因なのかとイライラしながら部屋の外へ出ると、鈍痛がある一定のリズムを持っていることに気がついたのです。

そして自分の部屋を中心にある方向へと行けば頭に感じる鈍痛が次第に弱くなって、ある方向へ行くと強くなることを知ったミニは、鈍痛が強くなる方へと廊下を右へ左へ、階段を上へ下へとウロウロし始めたのです。

「いったいなんなのかしらこれは・・・ああ。不愉快ね」

絶対原因を突き止めてやろうと眉根を寄せた不機嫌な表情でうろついていたところ、ある扉の前まで来ると鈍痛が少し強くなりました。「ええぃ!」ミニは腹立ち紛れにその扉を開けます。

扉を開けたそこは階段室の最上階で、下へ向かって降りている階段は幅が広めの螺旋状の階段になっていました。

ミニは壁に発光クリスタルがあることに気がつくとそれに霊牙力を注ぎ込み、クリスタルの淡く照らし出す階段を鈍痛を我慢しながらずっと降りてゆきました。

「随分あるわね。・・・どこまで降りてるのかしら」

螺旋階段は特に装飾があるわけでもなく、壁紙の模様も単調な感じ。時折踊り場がありましたが扉はなく、なんの抑揚もわかないそんな階段を降りていると、暗い階段の雰囲気も手伝って自分が同じところをぐるぐる回っているような奇妙な感覚に陥りかけました。

もう帰ろうかと思った時になってとうとう一番下にたどり着いたミニは顔をしかめました。

「ぅ"ぅ"ぅ"ぅ"ぅ"」

ミニは鈍痛の痛みに耐えながら前方を見ます。

「これは・・・」

彼女の目の前にあったのは扉でした。それも妖精でなければ通れないようなとても小さな扉がミニの目線の高さにあったのです。

ミニはそれがなんであるかを直感的に悟ると階段を上り、サリのいる部屋へ向かったのです。

サリの部屋に転がり込んだミニは彼女のベットにゴロンと横になって痛みの余韻を払う様に5分ほど静かにしていました。

「姫。どうかされましたか?」

サリの呼びかけにも答えませんでしたが、サリも心得たもので暫くほっとくことにして本を読み始めました。

すると。

「サリ。良かったわね」

「あ、姫。私にまで仮病を使わなくても・・・本格的すぎませんか?」

ミニは不本意な顔をしていましたが、それよりも気になることがあったのでスルーしました。

「なんだか有耶無耶だけど、お咎めなしでよかったわね。ということでちょっとお城の中をお散歩でもしない?」

返事をせずジッとミニを見つめるサリ。ミニの目の中に『ワルダクミ』という文字がないか探っているかのようです。

ミニはそんなサリの顔を見てフッと溜息をつきました。

「ねえサリ。心外だわ。主人に対してそんな目を向けるなんて」

悲しげな目をしてもサリは今度こそという思いで容赦しません。

「姫。勘違いしてはダメです。王族だからといって何をしても許されるなんて大間違いですよ?」

「母上のようなことを言わないで。あなたは近衛で教師でも世話役でもないのよ」

「でも本当のことです」

口を引き結んだミニは視線をチロリと動かします。サリを見て言いました。

「散歩するだけよ」

「ここは他国です。勝手に入ってはいけないところだってあるんですよ?」

ミニは不機嫌そうに眉根を寄せるとハアッと息を吐き、踵を返します。

「もういいわ。一人で行くからっ」

「姫!何処へ行くんですか!」

いい返事がもらえないことにしびれを切らせたように走り去るミニを追いかけるサリ。ミニは脇目もふらずに長い廊下を走り抜け、追ってくるサリを確認すると先ほど入った扉を開け、螺旋階段を一番下までダダダっと下りてようやく足を止めました。

「ひ、姫!」

息を切らしながら追いついてきたサリに振り返るとミニはツンとした得意顔で言いました。

「ここよ」

「は・・・はい?」

ここと言われてミニの背後を見ると見上げるような壁。そしてそこにはポツンと小さな扉があったのです。

「・・・」

覗き窓?とサリが思っていると。

「不思議でしょ?」

「え・・・ええ。なんでしょうこれ・・・」

「気がつかなかった?」

「え?気がつくって・・・」

「ここへ来るまでに通った道のりよ。螺旋階段。圧迫感がなかった?」

走ってきた道のりで今いるところにたどり着くのに使った螺旋階段を降りている時に感じた違和感を思い出しました。

「まさか・・・結界?」

「そう。魔物用の結界。しかも相当強力なやつ。そしてそれを通り越したらこの扉よ。気になるでしょ?」

「でも、見張りがひとりもいないなんて・・・」

「多分この結界が強力だからでしょ」

「でも立入禁止区域なんじゃないですか?ここ」

「かもね。でも来れたわ」

実際、見張りは一人もいませんでした。

「ここには一度来たのよ」

「え?いつですか?」

「ついさっき」

「さっきって・・・。いったいどうして」

「頭痛がするのよ」

「頭痛?」

「昨日までは何ともなかったのに、さっきから部屋にいるときだけズーンとこのあたりが・・・」

ミニは少し不機嫌な顔になって、頭に響く鈍痛のことやその発生原因を探っていたことを話すと言いました。

「それでここには結界があるってことに気がついたのよ」

「でも結界で頭痛なんて聞いたことないですよ」

「私もないわ」

頭を振って小さな扉を見たミニはフッと鼻から息を吐きました。

「そんなことになれば結果術を使う魔法使いが減ってしまうわ。結界があるのは不思議だったけど、知らない魔法の波動とも考えたのよ?誰かに聞こうと思ったけど王城内に結界があることの不思議さに負けちゃったわけ。ほら扉に近づいてご覧なさい」

サリは言われるがままに手を当ててみました。すると体に連続した重低音の振動が感じられたのです。

「どう?」

「たしかに結界特有の波動ですが・・・・でも私にはそんなに気にならないです。これが頭痛の原因なんて・・・」

「ビリビリ不愉快な感じはしない?」

サリは更に感覚を研ぎ澄まして見ましたが、ミニの言う不愉快な頭に響く鈍痛感はありませんでした。

「私にはなにも・・・」

「そう・・・」

ミニは心の中でサリは鈍感なのねと思いましたが彼女が「でもこの結界・・・かなり厳重だわ」と言ったこの言葉でそうでもないかと思いなおしました。

「そう。二重結界よ」

サリはミニに言われてハッとしました。

「姫!ここはやっぱり立入禁止区域ですよ!」

「そんなのわかってるわよ」

事も無げにミニはすまして言いました。

「わかってるって・・・国家機密とかに触れたらどうするつもりですか!」

「黙っていれば平気よ」

「な・・・」サリは唖然とし、そのあと慄くような顔でミニに詰め寄りました。「何言っちゃってるんですか姫!見つかったら死刑ですよ!良くたって投獄されて終身刑かも・・・か、帰りましょう!姫!ね?!」

慌てているというより恐慌をきたしているサリを尻目にミニは静かに言いました。

「さっき言ったでしょ?魔物用の結界って。人が通るには無害なのよ。ということは扉に近寄らせたくないのは人じゃなくて魔物ってことでしょ?」

「でも!」

「いいから聞きなさい」

じろっと睨まれたサリはやむを得ず口をつぐんで不服そうに聞く体勢を作りました。

「結界の波動というのは私も何度かそういう場所へ行ったことがあるから、そうであるかないかの違いはわかるのだけど、普通結界の波動って規則的な振動よね?」

サリ自身も結界の波動については何度か体験したことがあるのですぐに頷きました。

「でしょう?でもここの波動は耳障りなのよ。雑音が混ざってるというか、和音に変な音が混じってるっていうか、そういうの。サリは感じない?」

サリはも一度扉に近づいてジッと波動を感じ取っていましたが、どうしてもミニの言う耳障りという感覚がわかりませんでした。

首をかしげているサリにミニはフウっと息を吐いてこめかみに指先を当てて眉根を寄せました。

「わからないみたいね」

「すみません」

「いいのよ謝らなくたって。こういうのって個人差があるのだろうし。でも結界という魔法は私が知る限りじゃ同質のもののはず。じゃない?」

「そうですね。結界の対象は違っても結界の波動は同じはずです」

「そうよね。なら誰が施した結界でも同じように波動が感じられるはずでしょ?なのに違う、っていうのは結界の種類が違うというより、状態が違うってことだと思うの」

サリはミニの言ったことにハッとして言いました。

「まさか。結界が壊れかけてる・・・?」

「耳障りなのもそれが理由なのかも・・・ってね」

サリは少し怖じて言いました。

「だ・・・だったら、すぐにノスユナイア王国の誰かに知らせたほうが・・・」

「あら。知らせてもいいの?国家機密に触れた罰が待ってるかもしれないわよ?」

「う・・・」

ミニは思案するように口を尖らせて、それから横目でサリを見ます。

「ねぇサリ。不思議だと思わない?王城の地下に怪物を封じている空間があるなんて」

サリは慄きながらも考えました。

たしかに王城という国王が居するその膝下どころか足元に魔物が棲んでいるなど普通ならば考えられません。

「覗くだけよ。何がいるか知りたくない?」

しかしその時サリは自分の近衛としての責務を思い出したのです。

王族であるミニを危険な目に合わせるのは絶対に避けなくてはなりません。魔物を封じている結界があるということはそこに魔物がいるという事にほかならないのです。

フッと息をひとつつくとサリは静かに言いました。

「姫。帰りましょう。ここに何がいるかなんて誰かに聞けば済むことです。結界が破れかけているのなら、然るべき者に報せて対処してもらい、そのあとゆっくり事情を聞けばきっと判ってく・・・・」

ところが。

「見て。中は真っ暗よ・・・」

「姫ぇ!?なに開けてるんですか!」

ミニは小さな扉を開けて中を覗き込んでいたのです。

「わかったわよ。帰るわ。だけどちょと覗くぐらいなら平・・・」

とその時ミニの姿が忽然と消えてしまったのです。

サリは声を裏返して叫びました。

「姫?!ひ・・・姫ぇ!」

■

「悪いなエデリカ。今忙しくてな。砂糖なら倉庫の十二番棚の上の方だ。勝手に持ってってくれ」

エデリカは砂糖がないことに気がついて、王城の物資倉庫にやってきていました。

物資倉庫を管理している年配の男は搬入口に積まれた荷物の検品の為伝票書類と首っ引きでした。勝手に取ってくれと言われたエデリカは、男の背後にあった入口から倉庫内へと入っていきました。

「あった」

高い棚の上の方に砂糖の文字を見つけたエデリカは近くにあったハシゴを持ってき立てかけ上がり、砂糖を手にしました。「あ、そうだ。トクラさぁん!」

「ああ?!」

「お茶菓子ある?!」

「腹でも減ったか?!」

「ちがうわよ」

クスリと笑い、蔵書館でアレスたちがカーヌと会っていることを話すとトクラは届いたばかりの物資の中から「ああ、こいつだ。最近貴族のご婦人方の間で流行ってるなんってったか・・・ミルヒーとか」と、そう言って四角い缶詰めの高級そうなお菓子の箱を渡してよこしました。

「ありがと!」

エデリカはつまづきそうになりながら走り出し、その後ろ姿を見ながら同僚がトクラに笑いかけます。

「いつも走ってんなエデリカは」

「ああ、元気なこった」

「俺らが走ったのなんていつのことだったかな」

「そんな大昔のことは忘れちまったよ。さあこっちもこの荷物を片付けちまおう」トクラは苦笑いして言いました。「・・・駆け足でな」

■

「しかし弔問団の滞在延長は予定外だったけど、ミニ姫の体調は大丈夫なのかな。なんなら私が診てもいいんだが・・・」

ローデンは近衛隊詰所に訪れ、モルドと会っていました。

二人はテーブルをはさんでソファに腰を下ろして、カレラの出してくれた飲み物を飲みながら、見た目には、くつろいでいます。

「風邪は魔法じゃ治せないだろ?お前の方こそ大丈夫なのか?こんなところで油を売って」

「そう言うなよモルド。弔問客の迎え入れや送り出しの対応で忙しかったし、今朝は今朝で早くからさっきまでツェーデル院長と膝付き合わせて次の王国評議会の議題内容の吟味とやらをさせられていたんだ。息抜きぐらいさせてくれよ。エデリカは陛下につききりだし、自室にひとりきりでいると気が滅入る」

フンと喉を鳴らしたモルドは腕組みをして言いました。「俺だって暇じゃないんだぞ」

しかしその様子を見ていたカレラが。

「あら大佐。今朝言ってた”弔問客がいるあいだは陛下も城外へ出る事もないし、少しは楽ができそうだな”というのは嘘なんですか?」

「ホントかい?カレラさん」

「カレラ。余計なことは言わんでいい」

「なんだい。君だって結構暇なんじゃないか」

「ローデン。”示し”というものがある。いくら暇だからといって、隊長である私が詰所でだらだらとしていたら隊の士気にも影響が出てしまう」

ローデンはニヤニヤしましたが「珍しいな。君が言い訳するなんて」モルドは厳しい表情を崩しません。

「言い訳なんかじゃない。お前は軍人ではないからわからないのだろうが、いるだけというのも仕事の一つなんだ」

たしかにモルド大佐がいる場所には一種の緊張した空気感があり、それが近衛隊士たちの気を引き締める要因になっているのも事実です。

「いるだけでいいとは、まるで王国評議会における私みたいだな」

自虐するローデンには背を向けている、机について書類整理をしていたカレラが肩を震わせて笑います。

「いいじゃないかモルド、エデリカが侍女になって陛下の身の回りのお世話をするようになったことで、こうしてソファに座ってのんびりできる時間ができたのも事実だろ?私の気晴らしに少しぐらい付き合ってくれたって」

反論できないモルドは低く唸ってバツが悪そうに眉間にしわを寄せました。

「さて」書類をトントンと揃えたカレラは立ち上がってローデンたちの方へ向き敬礼しました。「では大佐。カレラ=ドルシェ。これより一日間、半非番に入ります」

「ん。ご苦労」

「半非番?」

聞き慣れない言葉にローデンが反応します。

「ええ。非番は非番なんですけど、現状のような他国からの訪問者が城内に滞在中の非常時には、いつでも来れるように自宅周辺で待機するんですよ」

「へぇ。気が休まらないねぇ・・・」

「先生。それが近衛隊という組織なんです。でも何もなければ明日の朝まではお休みでーす。それじゃ」

カレラは嬉しそうにウィンクして部屋を出て行きました。

「彼女も休みの日には普通の女性に戻るんだろうな」

「休息も仕事のうちだ」

近衛という仕事にエデリカが従事するようになったら、やはりずっと気の休まらない日々を過ごしたりするのだろうかとローデンは父親らしく思いました。

■

ノスユナイアの城下都市だけあって様々な国の料理を出す店ががあちこちで見受けられました。その中でもココがいいと思えた店に目星をつけたシャアルは城へ戻ってくると、真っ直ぐに城内の近衛隊の詰所がある一角へと向かいました。もちろんカレラを食事に誘うためです。あの騒動の件以来、ずっとこの手で行こうと決めていた事を実行に移すために。

シャアルはさあはじめるぞと胸を張って詰所の受付に近づき、笑顔で話しかけます。

「すみません」

「はい。あ・・・」

受付はシャアルの顔を見るやに頭を下げて迎えました。

「サンフェラート公爵。なにか?」

さすが。

シャアルは自分のことを近衛の受付までもが知っていることに喜び、また公族らしい微笑みを浮かべます。

「申し訳ないのですが、実はどうしてもお詫びしたいことがあってカレラさんに取り次いでいただきたいんです」

「少尉ですか?・・・えぇと・・・」

ちょうどその時、ローデンたちと別れたカレラが自宅へ帰ろうと詰所から出てきたのです。

「あ。少尉!」

「え?」

受付は席を立って手でシャアルを示しました。

「お詫びしたいことがあるとかで・・・」

「公爵様?」

シャアルは白い歯を見せてにっこりと笑いました。笑顔を見せるのはシャアルが相手からの好意を得る時の常套手段だったのですがカレラは困ったように笑っただけでした。

「やあカレラさん」

名前で呼ばれることには慣れていましたが、シャアルのそれはどうもカレラにとって微妙な響きを伴っているようで、つい愛想笑いを浮かべてしまいます。それに、たった今から非番の身だったので、少し気が重くなってしまいました。

それでも国賓をぞんざいに扱うなどすればモルド大佐から大目玉です。丁重に言いました。

「おはようございます。とりあえず中へどうぞ」

「いえ、ここで結構。用事が済めばすぐ退散します」

自分より少し身長が高いシャアルの相変わらずの白い歯を見せる微笑みに気後れしながら、カレラは。「そういえばお詫びとおっしゃっていたとか・・・。覚えがないんですけど・・・」

「僕はよく覚えてますよ。いや忘れられない」

カレラはいったい自分が何をされたのかさっぱりわかりませんでした。というより何を言われるのかと半ば興味深くシャアルの目を見つめたのです。シャアルもカレラを見つめ返して2秒ほどしてから話し始めました。その2秒の間に”美しい、綺麗な二重瞼だ・・・瞳は深い青色か・・・まつげが長いな”とカレラの端正で美しい顔に対する感慨に耽っていたのですが。

「ミニを追い詰めた広間で僕はあなたに対してあろうことか疑いを抱き、あまつさえ魔法陣を作り出して威嚇してしまった。女性に対してこれはあまりにも失礼な所業です。どうか私に汚名返上の機会を与えてもらえませんか?」

「汚名だなんて。私気にしていませんから」

シャアルは胸に手を当てて目を閉じます。「そのことを思い出すたびに羞恥と後悔に苛まれます。このままでは一生あなたのことを忘れることができません。この愚かな船乗りに安らぎを与えてはくださいませんか」

浅く頭を下げ赦しを懇願するたシャアルを見てカレラは内心でうっと一歩下がりました。

歯が浮く。

でもうまいことを言う。

とはいえ、このままこの誘いに乗ってしまうのはなんとなく自分の価値を軽んじられているような気がしたのでどうしようかと迷いました。4歳年下の”男の子”からの誘いに乗せられる悔しさと、どんな男からも誘われて当然という自尊心がせめぎ合っていたのです。

「こ、公爵閣下そんな・・・頭を上げてください」

こんな場面を誰かに見られたら何を言われるかと慌ててシャアルをとりなそうとした、そのとき。

「あれ?カレラさん非番なのにまだいたのかい?」

カレラは飛び上がりそうになりました。

声をかけてきたのはローデンです。シャアルに気がついて頭を浅く下げました。

「あ、サンフェラート公爵閣下。いらしたんですか。どうされました?」

シャアルがこの機会を逃すはずがありませんでした。それ以上はないという笑顔で答えます。

「ええ。”非番”のカレラさんを昼食に誘おうかと思って」

「それはいいですね。街の店ならいいところを知ってますが・・・」

「ご心配なく。すでに手配してありますから」

「これは失礼。じゃカレラさんいってらっしゃい」

そう言ってローデンはトイレのある方へと歩いて行ってしまいまいました。

カレラは何て間が悪いのかとローデンを恨み、この期に及んで断る術を失ったことに落胆しました。

シャアルはそれでも礼儀のつもりなのかやさしげにこんなふうに言いました。

「別の用事があるようならまたの機会にしましょうか?」

完全にシャアルのペースでした。

ローデンはきっとこのことをモルドに話すだろう。そう思ったカレラはもしもここで断ろうものならどんな噂が飛び交うかと内心で悲嘆の声を上げ、素直にシャアルの誘いを受け容れるしかなかったのです。

仕方ないという思いを抱き、それでも精一杯の笑顔を作ります。

「着替える時間はいただけますか?」

「もちろん」

シャアルは心の中で勝利のガッツポーズを作りました。

■

「慌てないでサリ。ここよ」

落ち着いた声がどこからか聞こえてきました。

「姫?!どこです?」

「ここよ。ココ、ココ」

声がしたのはあの小さな扉の中でした。

「な!・・・姫っ!どうやって入ったんですか!」

驚いたことにミニは小さな扉の向こう側からサリを見ていたのです。

「きっと転送魔法が仕掛けてあるのね。何に反応したのかしら・・・」

平然としているミニとは対象的にサリは大慌てで小窓のような扉から手を伸ばしてアタフタとした口調で言いました。

「ひ、姫。早くこっちへ!あなたならこの扉の大きさでもじゅうぶん通り抜けられます!魔物が来る前に早く!」

「無茶苦茶なこと言わないでさすがに無理よ。私は大丈夫。結界があるんだから。多分この奥、数十メートル先にあるのが結界障壁ね。札か石版があるはず・・・」

「姫っ。そんなことどうでもいいですから、早くこっちへ!・・・え!ちょっ・・・」

呼び止めるサリは声を戦慄に染めて驚きました。ミニが扉から離れ始めたとたん、扉が徐々に閉まり始めたからです。

「そんな!まって!・・・まってぇ!いやぁぁぁ!だめぇぇぇ」

サリは渾身の力で小さな扉を押さえましたが、扉はついに。

「姫ぇ!!」

パタリ。

無情にも扉が閉まると中の音は全く聞こえず、静寂だけが不気味にサリのいる空間を支配しました。

「たいへんだわ・・・」

冷や汗で額を濡らしたサリは汗でびっしょりの手で扉を叩いたり握手を掴んで引き開けようとしましたがビクともしません。

「開かない!どうして・・・さっきはあんなに簡単に開いたのに!」

しばらく扉を開けようとミニの名前を呼びながら取っ手を引いてもがいていましたが、さすがにこれ以上はどうしようもないと判断したのか、今度はこの事態をどう打開するかを考え始めました。

「どうしよう・・・たいへんだわ・・・どうしよう・・・」

扉を魔法で攻撃することも考えましたが、下手に衝撃を与えて結界が失われてしまったりでもしたらとんでもないことになってしまいます。

こんなことなら無理やりにでもここからミニをここから引き離すべきだった。なんて自分は馬鹿なのだろう、近衛が聞いて呆れる。

サリは自分を責めました。しかしそうしてみたところで扉が開くわけでももミニが戻ってくるわけでもありません。とにかく誰かに助けを求めようとサリは螺旋階段を全力で駆け上がり始めたのです。

階段を上りながらサリは助ける相手を頭の中で探しました。カルにはとても助けなど求められません。こんな失態がバレたら今度こそクビだと背筋を震わせました。シャアルもカルとの関係を考えれば同様です。彼女の上官であるニックスはカルの近衛隊の隊長なので除外するのは当然。

となればいったい誰に助けを求めたら・・・。

思い悩むサリが階段室から外に出たところで出会ったのは。

「あ!」

「グランダ中尉?そこに入ったんですか?」

ミルヒーの箱と砂糖の瓶を持ってアレスたちの待つ蔵書館に行こうとしているエデリカがちょうどサリの目の前に現れたのです。

「おひとりですか?姫は・・・わ!」

エデリカが言い終わる前にサリは彼女の腕を取って扉の中に引き入れました。

「グランダ中尉?どうしたんですか?」

エデリカは何事かと顔をしかめます。サリはあたりを伺ってから扉を後ろ手に閉めるとエデリカに泣きつくような目で言いました。

「エデリカさん。この下の方に何があるか知ってる?」

「封印の扉のことですか?」

「知ってるのね!じゃあ扉の中に入る方法は?!」

「確か・・・扉を開けて”覗く”って言うと入れるって・・・でも入ったことはないですけど」

サリは嘆くような表情でああそうだったのかと天を仰ぎ見ました。

あの時ミニは”覗くぐらいだったら・・・”といったのをはっきりと思い出したのです。

「それじゃあ出る方法も知ってる?!」

「知ってますけど、・・・一体どうしたんです?」

エデリカは嫌な予感を抱きました。

「理由はあとで話すから出る方法を教えて!」

「まさか!姫が?!」

「そう!だから早く!」

エデリカは直ぐに階段を降りようと思いましたが、ハッとして踵を返しました。

「ちょっと待っててください!すぐ戻ります!」

急いでいる時にこういうことを言われれば誰でもする足踏みしながら手を握るという格好でサリはヤキモキしながらエデリカの帰るのを待ちます。

数分ほどしてエデリカは剣と小さめの革袋を背負い、手にも別の剣を持って戻って来るとサリは焦りました。やはり怪物を閉じ込める結界なのだと。

しかしそんなことを考えている暇はありません。エデリカの話すのも待たずに螺旋階段を駆け下り始めました。

やがて最下層にたどり着くと、閉まったままの小さな扉が目に入り、「ここに姫が!」サリはもう一度扉を開けようと取っ手に手をかけて引っ張りました。しかしさっきと同じで全く開くことはできません。

「姫が開けたんだけど、・・・あの時は簡単に開いたみたいなのに」

「今が昼間でよかった」

「え?!」

「夜になるとこの中の化物が活動を始めるそうなんです。どんな怪物かは知らないんですけど」

サリは恐怖に戦慄しました。

「本当に?!」

「ええ。今はまだ正午過ぎだしたぶん大丈夫」エデリカはそう言うと扉に近づきます。

どうやって開くのかとサリが見ている目の前でエデリカは簡単に開けて見せました。

「どうして!?さっきは・・・」

「封印の仕掛けらしいです。この扉に一度触った人は三賢者の誰かに開扉印を解除をしてもらわないと開けられなくなって、誰かが中へ入ると扉は安全のために閉まるようになってる・・・らしいんですけど、詳しいことはわからなくて」

サリはハアっと息を大きく吐き出してまた嘆くような顔をします。

考えてみれば魔物を封じている結界に通じる扉が簡単に解除されては困るのだから様々な仕掛けがしてあるのは当たり前のことではないかと自分の馬鹿さ加減を思い知ったのでした。

「だから私が開けられるのは一度だけ。でも大丈夫です。中に入って中から出てくるときの合言葉を言えば出てこれますから」

「合言葉って?」

「出して」

「・・・それだけ?」

「ええ。もともと張ってある結界の状態の確認をするのがこの扉の役目だから、そこだけは簡単みたいですよ」

「そうなんだ。よかった」拍子抜けしたような表情のサリでしたが、扉が開いていることに改めて気がつくと、慌てて扉に駆け寄りました。

「姫!・・・姫!?」

「近くにはいないみたいですね・・・奥へ行ってしまったんだわ」

「もう!姫のバカ!どうして勝手なことばっかり!・・・あ、今のは内緒にしてね。うふふ」

エデリカはクスッと笑い、「中尉。私の体のどこかに手を置いてください」サリが肩に手を置くと扉に向かって言いました。「覗く」

フワッと空中に浮いた感覚のあと直ぐに重力を感じて地面に降り立ったことを確認したサリはさっきまで見ていた扉が背後にあることに驚きました。

「わ・・・」

エデリカもこれをしたのは初めてだったので少し驚いています。

小さな扉から入ってくる僅かな光で、足元が石造りの床になっていることがわかりましたが「あ!」サリが声を上げると背後の扉が徐々に閉まってゆくのがエデリカにも見えました。そして、完全に扉が閉まると真っ暗闇になってしまいました。

サリはたまらず叫びます。

「姫ぇえええ!」

「まって。静かに」

「え・・・」

「ここで大きな声を出すのはダメだって聞いてます」

「う・・・」

サリは暗闇の向こうから何かが襲ってくるかもという恐ろしさを感じて息を飲みました。静寂がしばらく続くと。

「大丈夫」

「ごめんなさい」

「私もここに入るのは初めてですから、気をつけていきましょう」

エデリカは用心深く暗闇の向こうに目を凝らし、持ってきた革袋の中から発光クリスタルを取り出して霊牙力を篭めました。

クリスタルの光でパアッと明るくなると、そこは思いがけず大きな部屋になっていて、天井も高かったので部屋というより大広間と言ったほうがふさわしいほどの空間でした。

「こんなに広かったのね・・・」

背後の小さな扉とは正反対の方向に石組みの入口が見えています。

エデリカは光らせたクリスタルを床に置くと、またいくつか別のクリスタルを取り出して同じようにして輝かせ、何箇所かに投げます。そして別の小さなクリスタルを革袋から取り出した円筒形の入れ物に入れました。円筒形のそれは反射鏡がついていて、前方を明るく照らし出せるようになっています。

「行きましょう」

「ええ・・・」

二人は向かいに見えていた高さ2m横幅2mほどの石組みの入口から暗闇の中へと入っていったのでした。

■

様々な店の並ぶ通りは昼食時を過ぎたこともあって人通りはまばらでした。その通りの一番端には滝のように水が流れ出す噴水があって、人々の憩いの場となっています。

シャアルとカレラはその噴水を待ち合わせの場所と約束し、シャアルはカレラが現れるまでのあいだに、あの花屋へ行き、その花を持って予約しておいた料理店へ行って花を飾り、料理の準備を頼んで準備を万端整え、いま噴水の前で想い人が来るのを待っているのでした。

噴水から料理店が軒を連ねている通りの反対側はなだらかな下り坂になっていてその向こうには住宅が立ち並んでいます。住居の建物はどれも瀟洒な感じで急角度の屋根屋根が雪深い北国の特徴を呈していました。そしてそのさらに向こうに城壁が視界いっぱいに横たわり、その向こうにはノスユナイア王国最大の湖であるアシア湖が湖面を燦めかせて広がっていました。

湖水地方というのは世界中どこへ行ってもまるで絵画のように官能的で美しく、澄んだ空気の中で見る眺めは詩的でもありました。シャアルはその景色に飽きもせず、ともすれば自分が待ち合わせをしていることさえ忘れかけるほど見とれていたのです。

背後からシャアルの姿をしばらく見つめていたカレラはフッと息を吐いて微笑みました。

「私はここからの眺めが一番好きなんです」

突然声をかけられ、シャアルは驚いて振り返りました。

カレラは胡桃色の毛織の長衣に、首には白い薄地のマフラーを幾重にも巻きつけ、シャアルと同じような毛皮の帽子を被っていました。

「お待たせしました」

ニッコリと微笑み、シャアルも同じく微笑みました。

「色々な土地を廻っていると、こうした景色によく出会うんですが、また一つ忘れられない景色が増えました」

「土地の者としては嬉しい言葉です」

カレラが自分の横を通り過ぎてシャアルに振り返ったとき、シャアルは本当に悔しいと思いました。どうして神は自分にダンツアルドと同じ能力を与えてくれなかったのかと。

この一瞬を絵画に残せたら自分は生きていけるとさえ思ったほど彼にとってカレラの振り返った姿は素晴らしかったようです。

■

途中までは石組みの綺麗な通路でしたが、十メートルも進むと直ぐにむき出しの岩肌の洞窟になっていました。空気も一層ひんやりとして、サリは背筋が寒くなるのを感じ身震いします。

「こんなに暗いのに、姫はどうして奥へなんて・・・」

もって当然の疑問をエデリカが言うと、サリはいいました。

「姫の耳飾りは発光水晶なの。多分それを使ったんだとおもうわ」

なるほどと頷くとエデリカはその光を探すように光の届かないずっと先を伺うように見ながら歩を進め、ある程度進むとそこで親指ほどの小さなクリスタルを取り出して光らせてから下に置きました。数メートルごとにこうしておけば帰りの道も安心です。

「でも、どうして王城の地下にこんな危険な場所があるの?」

「私もここの存在を知ったのはごく最近なんです。・・・カーヌの話だと、王城の地下にこの洞穴があるんじゃなくて、この洞穴があったからその上に城を建てたんだって」

「どういうこと?」

「かなり昔に封印してあったこの洞窟を見つけた当時の国の王様が、土地の者が止めるのも聞かずに封印を解いたんだそうです」

「え?!」

「封印を解いたのが昼間だったからその時は何も起こらなかったんですけど、夜になると化物がまるで蟻が巣穴から這い出てくる感じでたくさん出てきたそうです」

サリはその様子を想像してまた身震いしました。

「多くの人々が犠牲になったって言ってました」

「それでどうしたの?」

「夜が明けると怪物たちは家に帰るように洞窟に戻って行き、それを見計らって再度封印した王様は、この危険な場所を管理するにはここに城を建てて洞窟の存在そのものを世間の目から隠すことが一番だ、と考えたんだそうです」

サリは洞窟の存在理由を知って納得したようでしたが、別の疑問が浮かんできました。

「最初にここを見つけて封印したのは誰だったのかしら・・・」

「それは聞いてないです・・・」

「アー様なら?」

エデリカはニコリとして先を続けました。

「たぶん。もともとここは大昔にあった、ええと・・・ブリタリエ王国という国の領地だったんですけど、その国はある日突然滅びてしまったので、ここのことを知っていた人もその時に死んでしまったんじゃないかって」

「突然?」

何かの自然災害でもあったのかとサリは首をかしげました。

「詳しい話はカーヌに聞いたほうが・・・あ」

その時。エデリカは前方に小さな光があることに気がつき足を止めました。

「姫・・・?」

耳飾りのクリスタルが淡い光を放ってゆらゆらと揺れていました。それが振り向いたことをあらわすかのようにキラキラっと輝きを変えると。

「あら・・・ミラじゃない。サリも入ってこれたのね」

「姫っ」サリはミニに駆け寄って手を握りました。

「さあ帰りますよっ」

「ねぇミラ」

サリの手をひとつずつほどいたミニはエデリカに言いました。

「はい?」

「あの上の方見て」

指し示す方を見上げると、そこには封印の石版が鉄の枠でしっかりと貼り付けられています。

「あれは封印の石版よね?」

「たぶん・・・」

ミニはまた”たぶん”なの?という顔をしましたが、すぐに言いました。

「この通路にぐるっと封印の石版が10枚も貼られているんだけど、ひとつおかしいのよ」

「え?」

「ほら、あの上のこっちから見て右から3番目とこっちから下から2番目」

他の石版は封じの魔力が篭っている証である淡い赤色が波打つような光がじわんり放たれていましたが、ミニに言われて見てみると、たしかに彼女が示した二枚の石版の光が不規則にチラチラと光を放って今にも消えそうです。

と、誰もがそう考えたその時、パぃんという音と共に下から二番目の石版が割れて落ちたのです。

落ちた石版を三人共が呆然と見下ろし、まずサリが最初にハッとして顔を上げました。

「み、見てくださいすべての石板の波動が・・・封印の波動が乱れが大きくなって・・・る?」

ミニもエデリカもそれに気がついて、身を固くしました。

「姫、グランダ中尉。音を立てないように戻りましょう。すぐにカーヌに報せて・・・」

ビチャッ。

上の方から何かが落ちてきたような音が奥のほうから聞こえ、その音に三人が振り返ります。

「な、なに?」

サリがそういった直後でした。

バアアアンバリバリバリという大きな音が目の前で起こりました。

「ぃぃぃぃ!」

びっくりした三人の視界に飛び込んできたのは身の丈が人の二倍以上もある怪物でした。大きな口から生えている牙から滴るよだれ、爛々としてねっとりと潤んだ目を光らせ、ひび割れたウロコのような皮膚に全身が覆われた怪物でした。

人間の姿を見た怪物は、皮膚が焦げるのも構わず狂ったように結界障壁に拳を叩き込み始めたのです。

サリが悲鳴を上げました。

「ひきゃああああああ!」

醜い怪物の拳が封印壁に当たるたびに雷鳴のような音を出し、空気が震え、怪物は弾き飛ばされましたがそれでも執拗に目の前の三人の女たちに襲いかかろうと飛びかかってきます。

これにはさすがのミニも驚いたようで、目を見開いて口を閉じることも忘れて立ち尽くしました。

残っていた石版が赤く光り、篭められたすべての力を発揮して怪物の突進をくい止めていたので封印はまだ有効なようでしたが、石版の一つが壊れたことを見た三人にとって恐怖を増大させるには十分でした。

さらにもう一つの石板が壊れたら・・・。

「みんな走って!」

エデリカの声に弾かれたようにミニとサリは走り出します。

「昼間は大丈夫なんじゃないの?!」

「わからない!カーヌは・・・」

カーヌは言っていた。怪物は夜になると出てくる。夜が明けると洞窟へ戻っていく、と。

しかしエデリカは思い出したのです。

”私が読んだ記録によると昼間だからといっても油断出来なかったみたいですね。昼間は入り口近くに見張りが一匹・・・ああいけない。そろそろ公爵のところに行かないと。続きはまた明日の授業の時に・・・”

「見張り!・・・ああ・・・」

聴きそこねたあの話・・・。エデリカはすっかり忘れていたのです。

「見張りって?!」

「今思い出したんです!見張りが一匹だけ、昼間でもいるんだって・・・!」

「そんな!」

「サリ。通路に何回か魔法で防壁を作って」

ミニがサリに言うと、サリはすぐに魔法であの太い蔓が絡み合った防御壁を出現させました。何度も何度もなりふり構わず、後先考えずに。

「これで万が一のことがあっても時間が稼げる・・・」

ミニがそういった時に奥の方でバリバリバリっと雷鳴のような音が鳴り響くと今度はガラスが砕け散るような音が聞こえ、その刹那、バキバキバキっという音が聞こえ始めました。

「私のプランテを壊してる!?」

「結界が破られたんだわ!」

「そんな!」

これはどう考えてもまずい。エデリカはサリを振り返ると言いました。

「グランダ中尉!蔵書館にいるカーヌを呼んできてください!誰かにカーヌの居場所を聞けばすぐわかります!それまであの怪物は私が食い止める!」

背中の帯剣金具が外れ、エデリカは剣を構えました。霊牙力が体を包み込み始めます。

サリはミニを守らなくてはと勇気を奮い立たせて言いました。

「私も!」

「ダメよ!あなたは随分魔法を使ってしまったから!すぐに行って!お願い!」

剣士であるにもかかわらず魔法使いの状態を読み取ったエデリカにミニは感心しました。

たしかにさっきのプランテで必要以上に魔法力を消費してしまったサリでは不安が残り、そして例えそうしたとしても、怪物を食い止めるだけでは事態を収拾するのは難しいでしょう。再封印するための助けが必要です。

ミニは床に投げ出されたエデリカが持ってきたもう一本の剣を拾い上げるとサリに言ったのです。

「私とミラで食い止めるから早く行ってきなさいサリ」

「姫!?」

プランテの砕ける音がすぐ近くにまで聞こえてきました。

「考えてる暇はないの!あの怪物はたった今壊れかけとはいえ結界を突き破ったのよ。あんな木造の壁難なく破るわよ!そうしたらあの怪物は城の中に入ってしまう!それがどういうことかわかるでしょ?!」

ミニが全て言わずとも結果は明らかでした。サリは急いで小さな扉の前に走ったのです。

「ええと・・・で・・・あ、・・・出して!」

シュッとサリの姿が消えた事を確認し、エデリカとミニは剣を構えて怪物がプランテの壁を壊して現れるのを待ちました。

「ねぇミラ」

「なに?」

「あの怪物は殺せるの?」

「わからない。でもやるしかないわ。でもミニは無理しないで」

一瞬の間を置いてミニが歓喜の声を上げます。

「ミラ~!名前で呼んでくれたじゃいない!もう~」

「あ・・・えと・・・」

「うふふ!それじゃ二人で頑張りましょ!」

エデリカを見たミニは嬉しそうににっこりと微笑み、改めて表情を引き締めると剣を構えました。ハッと言う声と共に気合いを入れるとミニの体から霊牙力の光が放出され体を包み込んでゆきます。

それを見たエデリカは剣の柄を握る手に力を籠め直しました。

カーヌ。早く来て。どんな敵なのか聞いておけばよかった。

そして彼女が何より恐れたのは、一匹目のこの騒ぎでほかの怪物が押し寄せて来てしまうかもしれないということでした。自分が食い止められなければ怪物の群れはアレスに襲い掛かるかもしれない。そう考えると彼女は恐ろしさで胸が張り裂けそうでした。

第31話へつづく

設定集◆----------------------------------------------------

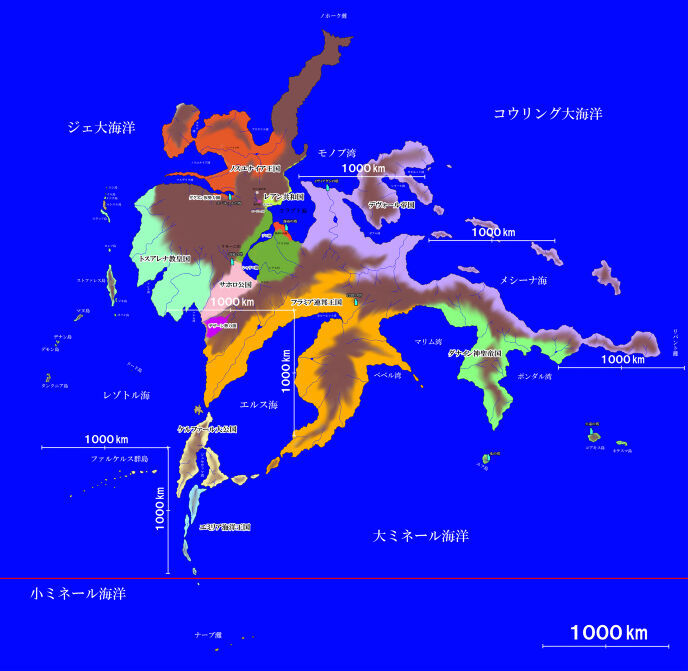

【ブリタリエ王国(正しくはブリタリエ帝国)創世歴1884年~2976年】

ノスユナイア地方北東部にあった王国。

創世歴2976年(759年前)突如として滅んだ。その滅びがあまりに突然だったので不思議に思う人々がいるが、民間伝承では天に現れた邪悪な魔法陣が目撃された事や、その後訪れたマルデリワ軍が何か秘密を隠したのだという噂が残っているが真実は不明である。

【マルデリワ王国】

創世歴2125年に興ったノスユナイア王国の前身国家。

【魔法膜】

シャボン玉のような膜で自分を包む絶対防御魔法。絶対防御魔法を生じさせた魔法使いはその場から動けないが、この魔法膜は伸縮自在の膜なので伸ばしたシャボン玉の中であれば自由に移動できる。

この魔法を使える魔法使いは非常にレアな存在で、ノスユナイア王国ではロデルとカーヌのみが使い手として知られている。

【転送魔法】

ノスユナイア城の地下深くにある木造の扉に仕掛けてある魔法だが、これを使える魔法使いは少なくない。ただし転送と言っても移動距離は数メートル以内である。

【結界】

魔法力を籠めた石板に障壁魔法陣を彫り込んで十芒星を描く形に配置する。そうするとすべての石板が連動して同じ方向に障壁を生じさせその力を十倍に増幅させる。それが崩れるとバランスが崩れてしまい崩壊する。

この障壁を作り出す結界魔法は衝撃相殺(衝撃を受けると魔法力を消費する)なので、定期的に見回るなどの管理が必要。

0

あなたにおすすめの小説

春の雨はあたたかいー家出JKがオッサンの嫁になって女子大生になるまでのお話

登夢

恋愛

春の雨の夜に出会った訳あり家出JKと真面目な独身サラリーマンの1年間の同居生活を綴ったラブストーリーです。私は家出JKで春の雨の日の夜に駅前にいたところオッサンに拾われて家に連れ帰ってもらった。家出の訳を聞いたオッサンは、自分と同じに境遇に同情して私を同居させてくれた。同居の代わりに私は家事を引き受けることにしたが、真面目なオッサンは私を抱こうとしなかった。18歳になったときオッサンにプロポーズされる。

百合ランジェリーカフェにようこそ!

楠富 つかさ

青春

主人公、下条藍はバイトを探すちょっと胸が大きい普通の女子大生。ある日、同じサークルの先輩からバイト先を紹介してもらうのだが、そこは男子禁制のカフェ併設ランジェリーショップで!?

ちょっとハレンチなお仕事カフェライフ、始まります!!

※この物語はフィクションであり実在の人物・団体・法律とは一切関係ありません。

表紙画像はAIイラストです。下着が生成できないのでビキニで代用しています。

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~

桂

ファンタジー

探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。

そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。

そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

あるフィギュアスケーターの性事情

蔵屋

恋愛

この小説はフィクションです。

しかし、そのようなことが現実にあったかもしれません。

何故ならどんな人間も、悪魔や邪神や悪神に憑依された偽善者なのですから。

この物語は浅岡結衣(16才)とそのコーチ(25才)の恋の物語。

そのコーチの名前は高木文哉(25才)という。

この物語はフィクションです。

実在の人物、団体等とは、一切関係がありません。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる