5 / 30

広場で

しおりを挟む

しかし、首と体はまだ繋がっていた。斧は私の首から数センチ離れた所で止まっていた。

「お前、名は?」

「……」

私は怯えていて、咄嵯に答えることができなかった。

「一応聞いておこう。この村で何があった?」

「……蛮族が、来た。お前みたいな。みんな殺された」

彼は私をじっと見つめていた。その瞳に映る感情を読み取ることはできなかった。そこにどのような思惑があったのかは分からない。初めから脅すつもりで斧を構えたのかもしれないし、突然何かに気付いたのかもしれない。確かに言えるのは、彼が斧を止めるこの瞬間がなければ、私が今ここにはいなかっただろうということだけだ。ロゲルトは怒りとも悲しみともつかない表情でしばらく私の顔を眺めていた。やがて静かに斧を引いた。彼はなにやら私を罵り、襟首を掴んで持ち上げた。もう抵抗する気力もなかった。彼はそのまま私を引きずるようにして村の方へと歩き始めた。私は知っている家が焼け焦げた匂いを放っているように感じたが、それは陽の光のせいだと分かった。しかし、あの時に聞こえた声たちはなんだったのか分からない。水をくれ。そうでなければ殺しておくれ。お前はなぜ生きている、裏切り者め。

たまに、聞きなれた幻聴の中に彼の声が割り込んできた。

「そいつらがどこに行ったか分かるか?」

私は、なぜそんなことを聞くのだろう、と思った。わからない、と答えると、彼は舌打ちをしてまた黙ってしまった。それ以上会話が続くことはなかった。

ロゲルトはまだ崩れずに耐えている建物の扉を開けると、私を中に放って床に転がせた。彼が身にまとっていた布には泥の粒が薄汚れた模様を作っていた。私は転がったままぼんやりと天井を見上げた。あの晩、この部屋には誰もいなかったのだろう。天井にも壁にも血はついていなかった。死の匂いはする。しかし、それはいまや村全体を包んでいるのだから、仕方のないことだろう。今思うとまだ自分が生きていることに驚いていたが、それよりもこの男は何者なのかという疑問の方が大きかった。彼は私のことなど無視して窓辺に腰掛け、何か考えているように見えた。私は夢を見ているだけではないだろうか、と思った。あの家は火事で焼け焦げているように見えたが、本当は元の通りに家が建っているのではないだろうか。辺りは静まり返って、鳥の声が聞こえていた。耳をすませばいつものように遠くで子供が長い木の枝を振り回す声が聞こえてくるのではないだろうか。

私がしばらくぼんやりしていると、いつのまにかロゲルトは居なくなっていた。扉の外には大きな梁が積まれている。私を閉じ込めるためだった。たぶん、村長の家か大きな集会場のものだった。私はふと彼が腰かけていた窓辺が気になった。窓は建物の陰になって見ることができない場所だ。何があるのか確かめたかった。

私は立ち上がって窓から外を見た。そこは相変わらず広場があった。中央の日時計は殺戮を記憶してはいない。見慣れた景色が広がっている。やはり夢だったのだろうか? 私は呆然としながら、窓枠に手をかけてさらに身を乗り出した。奥の方に小ぶりな岩があるのに気付いたが、悪い予感がして目を逸らした。

そのとき背後で足音がした。振り返ると、ロゲルトが立っていた。手には古びた斧を握っている。私は動けなかった。ロゲルトが近づいてくるのを黙って見ているしかなかった。彼は無言のまま私の手を掴むと外へ引きずり出した。小ぶりな岩のシルエットが頭から離れなかった。太陽が冷たい海に沈んでも、家並みは相変わらず壊れていた。彼が広場に向かっていることに気付き、私は本当に気が狂いそうになった。広場のシルエットがさらに鮮明になっていく。子供特有の素早い鼓動がさらに膨らんでゆく。

ロゲルトが私を広場に投げ込んだ時、私はとうとう気付いた。あの岩は私と同じ子供の首だった。

「お前、名は?」

「……」

私は怯えていて、咄嵯に答えることができなかった。

「一応聞いておこう。この村で何があった?」

「……蛮族が、来た。お前みたいな。みんな殺された」

彼は私をじっと見つめていた。その瞳に映る感情を読み取ることはできなかった。そこにどのような思惑があったのかは分からない。初めから脅すつもりで斧を構えたのかもしれないし、突然何かに気付いたのかもしれない。確かに言えるのは、彼が斧を止めるこの瞬間がなければ、私が今ここにはいなかっただろうということだけだ。ロゲルトは怒りとも悲しみともつかない表情でしばらく私の顔を眺めていた。やがて静かに斧を引いた。彼はなにやら私を罵り、襟首を掴んで持ち上げた。もう抵抗する気力もなかった。彼はそのまま私を引きずるようにして村の方へと歩き始めた。私は知っている家が焼け焦げた匂いを放っているように感じたが、それは陽の光のせいだと分かった。しかし、あの時に聞こえた声たちはなんだったのか分からない。水をくれ。そうでなければ殺しておくれ。お前はなぜ生きている、裏切り者め。

たまに、聞きなれた幻聴の中に彼の声が割り込んできた。

「そいつらがどこに行ったか分かるか?」

私は、なぜそんなことを聞くのだろう、と思った。わからない、と答えると、彼は舌打ちをしてまた黙ってしまった。それ以上会話が続くことはなかった。

ロゲルトはまだ崩れずに耐えている建物の扉を開けると、私を中に放って床に転がせた。彼が身にまとっていた布には泥の粒が薄汚れた模様を作っていた。私は転がったままぼんやりと天井を見上げた。あの晩、この部屋には誰もいなかったのだろう。天井にも壁にも血はついていなかった。死の匂いはする。しかし、それはいまや村全体を包んでいるのだから、仕方のないことだろう。今思うとまだ自分が生きていることに驚いていたが、それよりもこの男は何者なのかという疑問の方が大きかった。彼は私のことなど無視して窓辺に腰掛け、何か考えているように見えた。私は夢を見ているだけではないだろうか、と思った。あの家は火事で焼け焦げているように見えたが、本当は元の通りに家が建っているのではないだろうか。辺りは静まり返って、鳥の声が聞こえていた。耳をすませばいつものように遠くで子供が長い木の枝を振り回す声が聞こえてくるのではないだろうか。

私がしばらくぼんやりしていると、いつのまにかロゲルトは居なくなっていた。扉の外には大きな梁が積まれている。私を閉じ込めるためだった。たぶん、村長の家か大きな集会場のものだった。私はふと彼が腰かけていた窓辺が気になった。窓は建物の陰になって見ることができない場所だ。何があるのか確かめたかった。

私は立ち上がって窓から外を見た。そこは相変わらず広場があった。中央の日時計は殺戮を記憶してはいない。見慣れた景色が広がっている。やはり夢だったのだろうか? 私は呆然としながら、窓枠に手をかけてさらに身を乗り出した。奥の方に小ぶりな岩があるのに気付いたが、悪い予感がして目を逸らした。

そのとき背後で足音がした。振り返ると、ロゲルトが立っていた。手には古びた斧を握っている。私は動けなかった。ロゲルトが近づいてくるのを黙って見ているしかなかった。彼は無言のまま私の手を掴むと外へ引きずり出した。小ぶりな岩のシルエットが頭から離れなかった。太陽が冷たい海に沈んでも、家並みは相変わらず壊れていた。彼が広場に向かっていることに気付き、私は本当に気が狂いそうになった。広場のシルエットがさらに鮮明になっていく。子供特有の素早い鼓動がさらに膨らんでゆく。

ロゲルトが私を広場に投げ込んだ時、私はとうとう気付いた。あの岩は私と同じ子供の首だった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

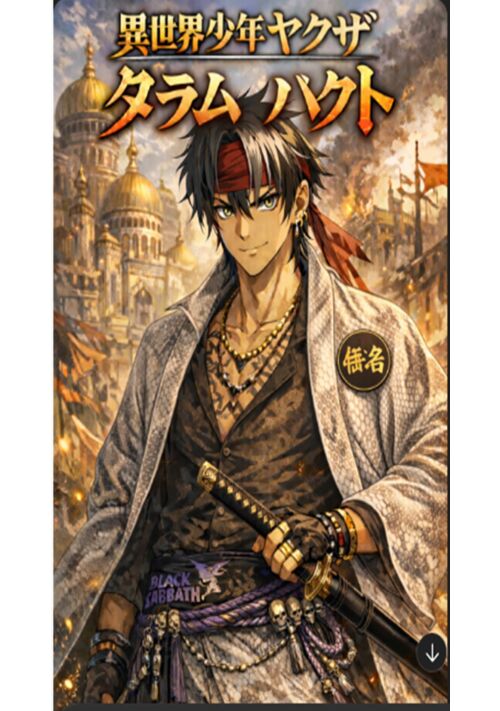

異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】

忍絵 奉公

ファンタジー

孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

盾の間違った使い方

KeyBow

ファンタジー

その日は快晴で、DIY日和だった。

まさかあんな形で日常が終わるだなんて、誰に想像できただろうか。

マンションの屋上から落ちてきた女子高生と、運が悪く――いや、悪すぎることに激突して、俺は死んだはずだった。

しかし、当たった次の瞬間。

気がつけば、今にも動き出しそうなドラゴンの骨の前にいた。

周囲は白骨死体だらけ。

慌てて武器になりそうなものを探すが、剣はすべて折れ曲がり、鎧は胸に大穴が空いたりひしゃげたりしている。

仏様から脱がすのは、物理的にも気持ち的にも無理だった。

ここは――

多分、ボス部屋。

しかもこの部屋には入り口しかなく、本来ドラゴンを倒すために進んできた道を、逆進行するしかなかった。

与えられた能力は、現代日本の商品を異世界に取り寄せる

【異世界ショッピング】。

一見チートだが、完成された日用品も、人が口にできる食べ物も飲料水もない。買えるのは素材と道具、作業関連品、農作業関連の品や種、苗等だ。

魔物を倒して魔石をポイントに換えなければ、

水一滴すら買えない。

ダンジョン最奥スタートの、ハード・・・どころか鬼モードだった。

そんな中、盾だけが違った。

傷はあっても、バンドの残った盾はいくつも使えた。

両手に円盾、背中に大盾、そして両肩に装着したL字型とスパイク付きのそれは、俺をリアルザクに仕立てた。

盾で殴り

盾で守り

腹が減れば・・・盾で焼く。

フライパン代わりにし、竈の一部にし、用途は盛大に間違っているが、生きるためには、それが正解だった。

ボス部屋手前のセーフエリアを拠点に、俺はひとりダンジョンを生き延びていく。

――そんなある日。

聞こえるはずのない女性の悲鳴が、ボス部屋から響いた。

盾のまちがった使い方から始まる異世界サバイバル、ここに開幕。

【AIの使用について】

本作は執筆補助ツールとして生成AIを使用しています。

主な用途は「誤字脱字のチェック」「表現の推敲」「壁打ち(アイデア出しの補助)」です。

ストーリー構成および本文の執筆は作者自身が行っております。

旧校舎の地下室

守 秀斗

恋愛

高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる