9 / 30

冬の燃えさし

しおりを挟む

翌朝、彼が最初に命じたのはワイバーンの喰いかすを燃やすことだった。つまりあの死体の山だ。私にとっては村の仲間だったのだが、彼にとってそんなことは関係ない。彼は薪代わりに腐った肉を集めてきた。今までに使った燃え残りの薪を集めてもこれほどの量は望めなかっただろう。彼は村中の家に踏み込み、戸棚からあらゆるものを持ち出してきては家の前に積み上げる。都会への手紙、木の人形、家族の思い出の品など。私はそれをただ見ているしかなかった。村人が死んでいった場所で、まだ生きている者ができることは少ない。私が火をつけるのを躊躇していると、彼は無言で私の手を引いた。炎はもうもうと煙を立てて我々の目の前で大きくなっていく。その中には、きっと私の両親の死体もあったはずだ。火種の枝はいつもより赤々と燃えている。肉の煙はこの空に溶け、やがて雪に変わってこの大地に染み付くだろう。燃え残った骨は風に吹かれて転がっていくかもしれない。私は黙って立ち尽くしていた。腐った煙の臭いが鼻を衝く。その日は何も食べる気がしなかった。この匂いが消えるには、夜の潮風を待たねばならないだろう。私は最初それを待ち望むが、やがて後悔することになるだろう。亡霊と怨嗟よりも、孤独と忘却の方がよほど恐ろしい。私を取り囲んでいた亡霊はいなくなるだろう。しかし、それは私が本当に孤独になるということでもあった。

ロゲルトは陽の沈まぬうちにと狩りに出かけていった。村の中心にある広場で私は火にあたっている。徐々に湿りだした冷たい風に、夜の魂のように炎が揺らめいた。消えはしないまでも、その勢いは弱くなっていく。私はこれからどうすべきかを考えていた。この村は寒くて寂しい。この村は呪われている。私はゆっくりと目を閉じる。やけにまぶたが熱かった。

私は自分が死んだ後のことを考えていた。ロゲルトは故郷に帰るため生き続けるだろう。しかし、私の故郷はもうこの場所にはないのだ。ここで朽ち果てるべきなのだろうか? 私は目を開けて、炎の揺れる様を見た。かつてあった村の全体が、私に思い出せる最後の輝きのように、赤く照らし出されている。かつてあったはずのものが、今は陽炎の中に消えている。私は炎を見ていた。そこには村人の朱い山も、あの日見た光もない。あるのは炎だけだった。彼らの名残が消えてゆき、心の中で何か砕けた音がした。それは割れると鋭い痛みとなって心を刺す。私は泣いたが、声は出なかった。斧の当たった場所がひどく痛むし、喉が焼けるような感覚もあった。声の代わりに血が流れているように思えて、このまま泣き続ければ死ぬのではないかと思うほどだ。私は炎の前で膝を抱え、顔をうずめて嗚咽していた。いつの間にか夜になっていた。暗闇がこの地に充満し、ワイバーンが飛んでいれば廃墟の中に微かな光を見つけられただろう。ロゲルトが帰ってくる。彼は時折漏れる泣き声を聞いてうんざりしていたが、何も言わずに彼の家に入った。私は何時間か泣き続けたが、最後には自分の家へと戻ることにした。寒さは増し、足先や指先は凍傷になりかけていた。

船の材料を集める中で、瓦礫は徐々に片付いていった。気が遠くなるような混沌の中に私たちが見つけたものがいかに少なかったことか。私の全てだったこの村が、どれだけ少ないものから成り立っていたのか、私は知らなかった。家の中からは使えそうなものをかき集めてきた。だが計画はすぐに頓挫することになる。エファイマの蛮族の破壊は、それほどに徹底していた。冬場はこの村で乗り切らねばならないが、食料庫は空で、蓄えもごくわずかしかない。

彼は仕方なく船を作ることを諦め、代わりに弓矢や道具を作ることに決めた。私は彼に言われるままに作業を手伝った。木材を切り出し、縄をなった。それらはすべて無意味なことだと分かっていた。

「軟弱物のすることが、今では俺の仕事か。ままならぬものだ」

彼は失敗するたびにそう言った。ロゲルトは手先が不器用だったが、私は器用だった。得物の扱いは手慣れていても細かい作業は苦手らしい。彼は石の刃を使うたびに手を傷つけている。私はその度に彼の傷口が腐り落ちることを期待したが、それは空想に終わった。ロゲルトは鏃を作るのに村人の骨を使った。彼はなけなしの親切心からか、作業の間私を遠ざけておこうとする。単に邪魔されたくなかったからだろうか? それは正しい処置だと言えるだろう。私はその言葉に従って様々な作業をしていたが、どこにいても彼が骨を削る音や布に包んで潰していく音が伝わってくるような気がした。私はそれに耳を傾けてばかりいる。たまに、今削られている骨は誰の骨だろうかと考えることがあった。もしも私が死んでいれば、彼は一人で私の骨を削っていたのだろうか。

まだ焼け残っている家の中に、ロゲルトは暖炉を作ることにした。私は見知った家を少しづつ解体して、小さな屋根と壁だけを持ってくる。彼がそれを石で囲んだ。彼はそこに薪を置いて火をつけるのだが、上手くいかなかった。彼はしばらく試行錯誤を繰り返していた。私はそれを眺めていたが、そのうちに悲しくなって外に出て、村の中を見て回るようになった。雪に覆われた村の通りは不気味に静まり返っている。足音や風に吹かれた雪片のそよぎがもの悲しさを伝え、この村全体が広大な冬景色の中の寂寥とした蜃気楼のように思えた。冬の村には、暖かい季節の賑やかさはない。冷たい空気が沈黙の中で漂い、痩せた木々や雪に覆われたばらばらの屋根に、底知れぬ時間が絶え間なく降ってくる。村は時の重みに固められて、永遠に止まっているように見えた。灰色の風景はどこまでも続いていて、村の端まで行っても終わりはない。この村は世界の果てにでも続いているのかもしれない。私はそんなことを考えながら、村の中心にある広場を目指した。そこにはいつも村人たちが集い、あれこれと取り留めのない会話をしていたものだ。彼らはそこで日々の不安を共有しあい、慰めあって暮らしていた。私はそこへ行った。広場には誰もいない。ただ、中央にある大きな日時計だけが、村人が嘗てそこで寄り添いあっていたことを静かに伝えていた。私は日時計に近づいていき、その上に積もった灰や雪を払った。そして日時計の文字盤を見た。刻まれた文字の隙間には塵が埋まっている。それは忘却の海辺から吹き飛ばされた砂かもしれないし、かつてこの村にいた人々の一部だったかもしれない。擦れて消えかけているが、それでも辛うじて読むことができた。太陽は分厚い雲に覆われているから、針はない。だが一日の長さを示す数字だけは残っていた。冬の日はやはり短かった。

私が外にいる間、ロゲルトは冬の寒々とした村で一人暖炉を作っているだろう。彼はその目に激しい決意を込めて、周囲の森から乾いた棒や枝を集め、凍りかけた床の上に丁寧に円形に積み上げていく作業に取り掛かった。このままでは冬を越せず、荒涼とした大地と厳しい自然が自分を支配してしまう。そんなことは彼も分かっていただろう。しかし彼は不思議と粘り強く作業を続けていた。彼が作業をしている間、私以外は誰もいない村の通りを風が吹き抜け、濁った雪煙を巻き上げているだろう。男は寒さも腹の虫も気にせず、作業のリズムに身を任せ、新しい創造物の土台を作り上げる。焚き火台が完成すると、彼は石を集める作業に取りかかった。目を凝らして石を一つ一つ選び、焚き火台の縁に円を描くように置いていく。彼は不器用ではあったが、何かに取り憑かれたようにして、その都度直しながら石をひとつひとつ丁寧に正しい位置に置いていくだろう。日が暮れて夜の帳が下りる頃、男は火打ち石を叩いて小さな炎を灯し、静かに何度も息を吹きかけるだろう。炎は時間を追うごとに強くなり、男の風貌を照らし、周囲の景色を暖かく照らし出した。炎が揺らめき、舞い、凍てつく小屋の中に長い影を落としているだろう。男は腰を下ろして、小さな満足感に包まれているだろう。その場に座り、炎が踊るのを眺め、ロゲルトは風と私の足音を聞くだろう。私が小屋に戻った時、彼はきっと疲れ切って眠ってしまっているに違いない。私は一瞬、彼を殺せはしないかと考える。だが、それを実行に移すことはできないだろう。私は甦った暖炉の火を長い間眺めているだろう。そしてそれを、夜空に浮かぶ欠けた月が無表情に眺めているだろう。

ロゲルトは陽の沈まぬうちにと狩りに出かけていった。村の中心にある広場で私は火にあたっている。徐々に湿りだした冷たい風に、夜の魂のように炎が揺らめいた。消えはしないまでも、その勢いは弱くなっていく。私はこれからどうすべきかを考えていた。この村は寒くて寂しい。この村は呪われている。私はゆっくりと目を閉じる。やけにまぶたが熱かった。

私は自分が死んだ後のことを考えていた。ロゲルトは故郷に帰るため生き続けるだろう。しかし、私の故郷はもうこの場所にはないのだ。ここで朽ち果てるべきなのだろうか? 私は目を開けて、炎の揺れる様を見た。かつてあった村の全体が、私に思い出せる最後の輝きのように、赤く照らし出されている。かつてあったはずのものが、今は陽炎の中に消えている。私は炎を見ていた。そこには村人の朱い山も、あの日見た光もない。あるのは炎だけだった。彼らの名残が消えてゆき、心の中で何か砕けた音がした。それは割れると鋭い痛みとなって心を刺す。私は泣いたが、声は出なかった。斧の当たった場所がひどく痛むし、喉が焼けるような感覚もあった。声の代わりに血が流れているように思えて、このまま泣き続ければ死ぬのではないかと思うほどだ。私は炎の前で膝を抱え、顔をうずめて嗚咽していた。いつの間にか夜になっていた。暗闇がこの地に充満し、ワイバーンが飛んでいれば廃墟の中に微かな光を見つけられただろう。ロゲルトが帰ってくる。彼は時折漏れる泣き声を聞いてうんざりしていたが、何も言わずに彼の家に入った。私は何時間か泣き続けたが、最後には自分の家へと戻ることにした。寒さは増し、足先や指先は凍傷になりかけていた。

船の材料を集める中で、瓦礫は徐々に片付いていった。気が遠くなるような混沌の中に私たちが見つけたものがいかに少なかったことか。私の全てだったこの村が、どれだけ少ないものから成り立っていたのか、私は知らなかった。家の中からは使えそうなものをかき集めてきた。だが計画はすぐに頓挫することになる。エファイマの蛮族の破壊は、それほどに徹底していた。冬場はこの村で乗り切らねばならないが、食料庫は空で、蓄えもごくわずかしかない。

彼は仕方なく船を作ることを諦め、代わりに弓矢や道具を作ることに決めた。私は彼に言われるままに作業を手伝った。木材を切り出し、縄をなった。それらはすべて無意味なことだと分かっていた。

「軟弱物のすることが、今では俺の仕事か。ままならぬものだ」

彼は失敗するたびにそう言った。ロゲルトは手先が不器用だったが、私は器用だった。得物の扱いは手慣れていても細かい作業は苦手らしい。彼は石の刃を使うたびに手を傷つけている。私はその度に彼の傷口が腐り落ちることを期待したが、それは空想に終わった。ロゲルトは鏃を作るのに村人の骨を使った。彼はなけなしの親切心からか、作業の間私を遠ざけておこうとする。単に邪魔されたくなかったからだろうか? それは正しい処置だと言えるだろう。私はその言葉に従って様々な作業をしていたが、どこにいても彼が骨を削る音や布に包んで潰していく音が伝わってくるような気がした。私はそれに耳を傾けてばかりいる。たまに、今削られている骨は誰の骨だろうかと考えることがあった。もしも私が死んでいれば、彼は一人で私の骨を削っていたのだろうか。

まだ焼け残っている家の中に、ロゲルトは暖炉を作ることにした。私は見知った家を少しづつ解体して、小さな屋根と壁だけを持ってくる。彼がそれを石で囲んだ。彼はそこに薪を置いて火をつけるのだが、上手くいかなかった。彼はしばらく試行錯誤を繰り返していた。私はそれを眺めていたが、そのうちに悲しくなって外に出て、村の中を見て回るようになった。雪に覆われた村の通りは不気味に静まり返っている。足音や風に吹かれた雪片のそよぎがもの悲しさを伝え、この村全体が広大な冬景色の中の寂寥とした蜃気楼のように思えた。冬の村には、暖かい季節の賑やかさはない。冷たい空気が沈黙の中で漂い、痩せた木々や雪に覆われたばらばらの屋根に、底知れぬ時間が絶え間なく降ってくる。村は時の重みに固められて、永遠に止まっているように見えた。灰色の風景はどこまでも続いていて、村の端まで行っても終わりはない。この村は世界の果てにでも続いているのかもしれない。私はそんなことを考えながら、村の中心にある広場を目指した。そこにはいつも村人たちが集い、あれこれと取り留めのない会話をしていたものだ。彼らはそこで日々の不安を共有しあい、慰めあって暮らしていた。私はそこへ行った。広場には誰もいない。ただ、中央にある大きな日時計だけが、村人が嘗てそこで寄り添いあっていたことを静かに伝えていた。私は日時計に近づいていき、その上に積もった灰や雪を払った。そして日時計の文字盤を見た。刻まれた文字の隙間には塵が埋まっている。それは忘却の海辺から吹き飛ばされた砂かもしれないし、かつてこの村にいた人々の一部だったかもしれない。擦れて消えかけているが、それでも辛うじて読むことができた。太陽は分厚い雲に覆われているから、針はない。だが一日の長さを示す数字だけは残っていた。冬の日はやはり短かった。

私が外にいる間、ロゲルトは冬の寒々とした村で一人暖炉を作っているだろう。彼はその目に激しい決意を込めて、周囲の森から乾いた棒や枝を集め、凍りかけた床の上に丁寧に円形に積み上げていく作業に取り掛かった。このままでは冬を越せず、荒涼とした大地と厳しい自然が自分を支配してしまう。そんなことは彼も分かっていただろう。しかし彼は不思議と粘り強く作業を続けていた。彼が作業をしている間、私以外は誰もいない村の通りを風が吹き抜け、濁った雪煙を巻き上げているだろう。男は寒さも腹の虫も気にせず、作業のリズムに身を任せ、新しい創造物の土台を作り上げる。焚き火台が完成すると、彼は石を集める作業に取りかかった。目を凝らして石を一つ一つ選び、焚き火台の縁に円を描くように置いていく。彼は不器用ではあったが、何かに取り憑かれたようにして、その都度直しながら石をひとつひとつ丁寧に正しい位置に置いていくだろう。日が暮れて夜の帳が下りる頃、男は火打ち石を叩いて小さな炎を灯し、静かに何度も息を吹きかけるだろう。炎は時間を追うごとに強くなり、男の風貌を照らし、周囲の景色を暖かく照らし出した。炎が揺らめき、舞い、凍てつく小屋の中に長い影を落としているだろう。男は腰を下ろして、小さな満足感に包まれているだろう。その場に座り、炎が踊るのを眺め、ロゲルトは風と私の足音を聞くだろう。私が小屋に戻った時、彼はきっと疲れ切って眠ってしまっているに違いない。私は一瞬、彼を殺せはしないかと考える。だが、それを実行に移すことはできないだろう。私は甦った暖炉の火を長い間眺めているだろう。そしてそれを、夜空に浮かぶ欠けた月が無表情に眺めているだろう。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

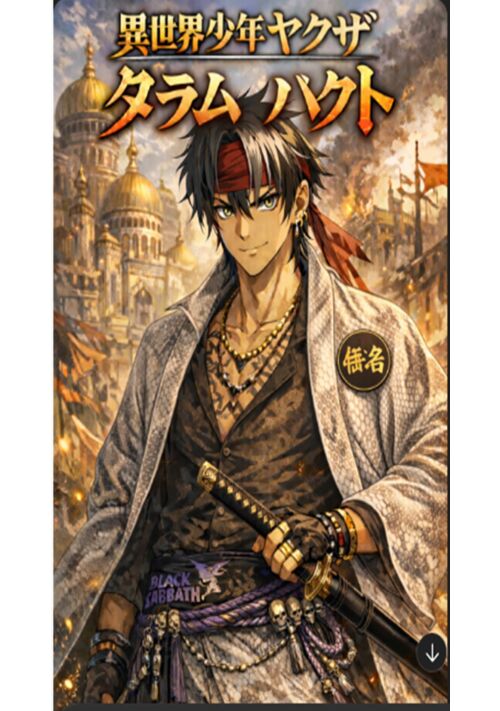

異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】

忍絵 奉公

ファンタジー

孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

盾の間違った使い方

KeyBow

ファンタジー

その日は快晴で、DIY日和だった。

まさかあんな形で日常が終わるだなんて、誰に想像できただろうか。

マンションの屋上から落ちてきた女子高生と、運が悪く――いや、悪すぎることに激突して、俺は死んだはずだった。

しかし、当たった次の瞬間。

気がつけば、今にも動き出しそうなドラゴンの骨の前にいた。

周囲は白骨死体だらけ。

慌てて武器になりそうなものを探すが、剣はすべて折れ曲がり、鎧は胸に大穴が空いたりひしゃげたりしている。

仏様から脱がすのは、物理的にも気持ち的にも無理だった。

ここは――

多分、ボス部屋。

しかもこの部屋には入り口しかなく、本来ドラゴンを倒すために進んできた道を、逆進行するしかなかった。

与えられた能力は、現代日本の商品を異世界に取り寄せる

【異世界ショッピング】。

一見チートだが、完成された日用品も、人が口にできる食べ物も飲料水もない。買えるのは素材と道具、作業関連品、農作業関連の品や種、苗等だ。

魔物を倒して魔石をポイントに換えなければ、

水一滴すら買えない。

ダンジョン最奥スタートの、ハード・・・どころか鬼モードだった。

そんな中、盾だけが違った。

傷はあっても、バンドの残った盾はいくつも使えた。

両手に円盾、背中に大盾、そして両肩に装着したL字型とスパイク付きのそれは、俺をリアルザクに仕立てた。

盾で殴り

盾で守り

腹が減れば・・・盾で焼く。

フライパン代わりにし、竈の一部にし、用途は盛大に間違っているが、生きるためには、それが正解だった。

ボス部屋手前のセーフエリアを拠点に、俺はひとりダンジョンを生き延びていく。

――そんなある日。

聞こえるはずのない女性の悲鳴が、ボス部屋から響いた。

盾のまちがった使い方から始まる異世界サバイバル、ここに開幕。

【AIの使用について】

本作は執筆補助ツールとして生成AIを使用しています。

主な用途は「誤字脱字のチェック」「表現の推敲」「壁打ち(アイデア出しの補助)」です。

ストーリー構成および本文の執筆は作者自身が行っております。

旧校舎の地下室

守 秀斗

恋愛

高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる