10 / 30

かの静寂

しおりを挟む

騎士団に入ってから私は、必要は発明の源、という箴言を知った。あの頃の私たちの暮らしを鑑みるに、その言葉程相応しい物はない。我々が発明したものは多岐に渡った。人骨の鏃や瓦礫の弓、そして一角兎の角の短刀。ただの偶然から生まれた発見に過ぎないかもしれない。今から見れば蛮族にも劣る所業と言われるかもしれない。それでも、私たちは確かにそれを必要としていた。昔の知恵が役に立った場面を挙げればきりがない。甲冑に触れれば指が張り付くようなあの公国への侵攻作戦で、私は鎧の内側に薄い麻布を張って凍傷を防いだものだ。雪原での戦いでも、私の率いた部隊は寒さと飢えに耐えることができた。剣と盾の扱い方や戦い方は、全て騎士学校で習う。その他のことはあの村とロゲルトから学んだ。彼の教えは手探りだったが、それゆえ的確だったと言える。我々は常に冬と戦わなければならなかった。

ロゲルトが斧を手に狩りに出かけているその間、私は木片を削りながら炉の火を眺めて過ごしていた。雪は降っていない。火はもう小さくなり、そろそろ薪を入れなければならない頃合いになっていた。火を見ている間、私は少しだけ安心できる。火の粉は雪のように舞い上がり、それがまた降り積もって新しい薪の入れ時を知らせる。炉のそばに座り、小さくなっていく炎と、薄く滑らかなベールのように沈んでいく灰を眺めて、私はつい去年のことを思い出した。村の子供たちが火の側で昔の英雄譚を想像していたこと、龍の吐く火に立ち向かう騎士と自分を重ねていたこと。それを覚えているのはもう私しかいなかった。誰が覚えているだろうか。炎が弾け、揺らめき、まだ健在だった壁に暖かい影を落としていたのを。その光景を思い出しながら私は目を閉じた。そうすると、遠い日の村の姿が見えてくるような気がした。私はそこで去年までと同じように火を囲んでいる。あの頃と違うのは、そこに誰もいないことだ。

小屋の壁の隙間から風が吹き抜け、山の盗賊のように寒さが忍び寄る。寒さが人間の肌を刺す。私は角製のナイフを研ぎながら、たまにロゲルトが猫背でそこに座り、傷だらけの手で元居た家の瓦礫を武器に仕立て上げるのを見た。私がこの村について話したことは一度もなかった。彼は私の村に対して特に何も言わず、興味を示す様子もなかった。おそらく、彼も自分の過去のことについて語りたくなかったからだろう。確かに私も聞きたくはなかった。この村が取るに足らない理由で消え去る羽目になったなど誰が聞きたいというのか。私は蛮族たちに対して、苦い怒りのようなものを感じずにはいられなかった。しかし彼がいなければ、この先の厳しい冬を乗り切ることができないことも分かっている。ロゲルトは隅に積んであった骨を取り出して鏃の形にし始める。それはやはり襲撃で亡くなった村人たちの骨でできていた。一角兎の角が手に入るまでは、もうしばらくこの鏃が役に立つだろう。彼は時折呻きながら作業をしていた。何かを作るという行為は、今までの彼の人生の中に存在しないことだ。彼は無言のまま作業に没頭していたが、その顔にはいつもの険しい表情が浮かんでいた。彼はその作業を無心のうちにこなし、何とも言い難い顔で出来上がったそれを見つめていた。

夜が更けると、ロゲルトは作業の手を休めて私の方を向いた。私は仕方なく彼の手元から目を逸らす。彼は無視するように黙ったままだった。彼の目つきは鋭く冷淡だが、悪意のあるものではなかった。彼の目は、むしろ自分が生きるために仕方なくしているのだということを語っていた。手には数えきれないほどの擦り傷と引っかき傷があり、分厚い皮から薄く血が滲んでいた。

「今日はもう遅い」

彼はぽつりと言うと徐に立ち上がり、ゆっくりと体を動かして荷物をまとめ始めた。その声は低く落ち着いていたが、どこか諦めたような響きがあった。彼の背中には何か言いたいことがあるようだった。私は敢えて気づかないふりをした。我々はただ沈黙を守った。それからは互いに口を利かず、別々の部屋で眠りについた。

次の朝、ロゲルトは弓矢を携えて冬の草原に出かけた。草を食んでいた一角兎たちは彼の姿を見て怯えた様子で逃げていくだろう。冬は彼らにも平等に牙を剝く。換毛期に入った兎たちの数はまばらだろう。彼は獲物を射ることよりも、その弓に慣れるために矢を放っていた。もし命中すれば幸運だし、外せば矢を回収するだけだ。彼は角の生えた的に向かってひたすらに矢を放ち、何度もそれを繰り返した。乾いた草原には弦の音と、申し訳程度につけた矢羽が壊れる音が響いているだろう。一角兎のうち何匹かは、村人の骨を体に残しながらも狩人の手から逃れるだろう。傷口にはこの村の亡霊が呪縛のように宿っているだろう。血の匂いを漂わせた者はその冬を越せないだろう。家の瓦礫は雪で腐り落ち、肉は天高く煙に変わったかもしれない。しかし骨の欠片は一角兎の骨と混ざりあって、今も草原のどこかに残っているだろう。彼らの骨はいつ風化するのだろう。彼ら、あるいは彼女らはもう、あの大地に溶け込んだのだろうか?

王国の石造りの壁の向こうは冷え込んできた。騎士団長は膝の上で腕を組み、静かに四人の騎士を見つめている。彼は静かに、今日はここまでで終わりにしよう、と言った。騎士たちは礼をして退出し、少し経って団長も執務室を後にした。扉の前で立ち止まり、彼は小さくため息をつく。

「あそこには、まだ雪が降っているだろうか」

そう呟いて廊下の窓の外を見た。空は暗く灰色に曇っている。王都の夜の向こう側から、雲が空を覆い始めているのだ。あの村でも雪は降っているだろう。騎士団長はやがて、深い雪があの村の人々を眠らせてくれるだろうと考えた。首を振り、辺境に送る金額と隣国の情勢について考えを巡らせ始める。彼は再び歩き始め、屋敷に戻るため階段を下りていった。

ロゲルトが斧を手に狩りに出かけているその間、私は木片を削りながら炉の火を眺めて過ごしていた。雪は降っていない。火はもう小さくなり、そろそろ薪を入れなければならない頃合いになっていた。火を見ている間、私は少しだけ安心できる。火の粉は雪のように舞い上がり、それがまた降り積もって新しい薪の入れ時を知らせる。炉のそばに座り、小さくなっていく炎と、薄く滑らかなベールのように沈んでいく灰を眺めて、私はつい去年のことを思い出した。村の子供たちが火の側で昔の英雄譚を想像していたこと、龍の吐く火に立ち向かう騎士と自分を重ねていたこと。それを覚えているのはもう私しかいなかった。誰が覚えているだろうか。炎が弾け、揺らめき、まだ健在だった壁に暖かい影を落としていたのを。その光景を思い出しながら私は目を閉じた。そうすると、遠い日の村の姿が見えてくるような気がした。私はそこで去年までと同じように火を囲んでいる。あの頃と違うのは、そこに誰もいないことだ。

小屋の壁の隙間から風が吹き抜け、山の盗賊のように寒さが忍び寄る。寒さが人間の肌を刺す。私は角製のナイフを研ぎながら、たまにロゲルトが猫背でそこに座り、傷だらけの手で元居た家の瓦礫を武器に仕立て上げるのを見た。私がこの村について話したことは一度もなかった。彼は私の村に対して特に何も言わず、興味を示す様子もなかった。おそらく、彼も自分の過去のことについて語りたくなかったからだろう。確かに私も聞きたくはなかった。この村が取るに足らない理由で消え去る羽目になったなど誰が聞きたいというのか。私は蛮族たちに対して、苦い怒りのようなものを感じずにはいられなかった。しかし彼がいなければ、この先の厳しい冬を乗り切ることができないことも分かっている。ロゲルトは隅に積んであった骨を取り出して鏃の形にし始める。それはやはり襲撃で亡くなった村人たちの骨でできていた。一角兎の角が手に入るまでは、もうしばらくこの鏃が役に立つだろう。彼は時折呻きながら作業をしていた。何かを作るという行為は、今までの彼の人生の中に存在しないことだ。彼は無言のまま作業に没頭していたが、その顔にはいつもの険しい表情が浮かんでいた。彼はその作業を無心のうちにこなし、何とも言い難い顔で出来上がったそれを見つめていた。

夜が更けると、ロゲルトは作業の手を休めて私の方を向いた。私は仕方なく彼の手元から目を逸らす。彼は無視するように黙ったままだった。彼の目つきは鋭く冷淡だが、悪意のあるものではなかった。彼の目は、むしろ自分が生きるために仕方なくしているのだということを語っていた。手には数えきれないほどの擦り傷と引っかき傷があり、分厚い皮から薄く血が滲んでいた。

「今日はもう遅い」

彼はぽつりと言うと徐に立ち上がり、ゆっくりと体を動かして荷物をまとめ始めた。その声は低く落ち着いていたが、どこか諦めたような響きがあった。彼の背中には何か言いたいことがあるようだった。私は敢えて気づかないふりをした。我々はただ沈黙を守った。それからは互いに口を利かず、別々の部屋で眠りについた。

次の朝、ロゲルトは弓矢を携えて冬の草原に出かけた。草を食んでいた一角兎たちは彼の姿を見て怯えた様子で逃げていくだろう。冬は彼らにも平等に牙を剝く。換毛期に入った兎たちの数はまばらだろう。彼は獲物を射ることよりも、その弓に慣れるために矢を放っていた。もし命中すれば幸運だし、外せば矢を回収するだけだ。彼は角の生えた的に向かってひたすらに矢を放ち、何度もそれを繰り返した。乾いた草原には弦の音と、申し訳程度につけた矢羽が壊れる音が響いているだろう。一角兎のうち何匹かは、村人の骨を体に残しながらも狩人の手から逃れるだろう。傷口にはこの村の亡霊が呪縛のように宿っているだろう。血の匂いを漂わせた者はその冬を越せないだろう。家の瓦礫は雪で腐り落ち、肉は天高く煙に変わったかもしれない。しかし骨の欠片は一角兎の骨と混ざりあって、今も草原のどこかに残っているだろう。彼らの骨はいつ風化するのだろう。彼ら、あるいは彼女らはもう、あの大地に溶け込んだのだろうか?

王国の石造りの壁の向こうは冷え込んできた。騎士団長は膝の上で腕を組み、静かに四人の騎士を見つめている。彼は静かに、今日はここまでで終わりにしよう、と言った。騎士たちは礼をして退出し、少し経って団長も執務室を後にした。扉の前で立ち止まり、彼は小さくため息をつく。

「あそこには、まだ雪が降っているだろうか」

そう呟いて廊下の窓の外を見た。空は暗く灰色に曇っている。王都の夜の向こう側から、雲が空を覆い始めているのだ。あの村でも雪は降っているだろう。騎士団長はやがて、深い雪があの村の人々を眠らせてくれるだろうと考えた。首を振り、辺境に送る金額と隣国の情勢について考えを巡らせ始める。彼は再び歩き始め、屋敷に戻るため階段を下りていった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

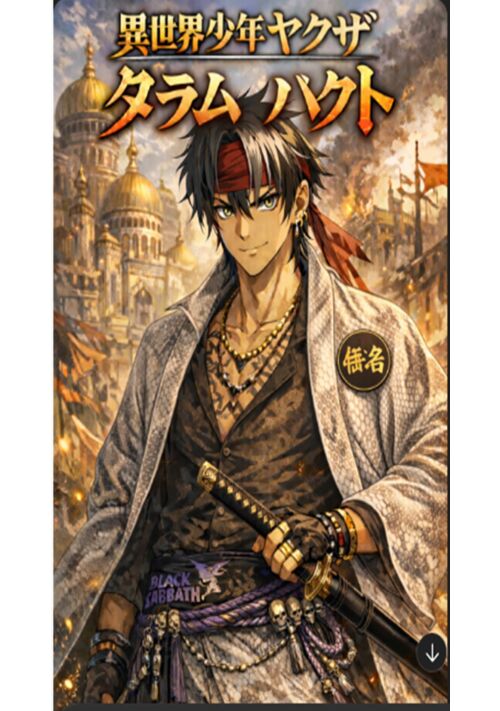

異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】

忍絵 奉公

ファンタジー

孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

わたしの下着 母の私をBBA~と呼ぶことのある息子がまさか...

MisakiNonagase

青春

39才の母・真知子は息子が私の下着を持ち出していることに気づいた。

ネットで同様の事象がないか調べると、案外多いようだ。

さて、真知子は息子を問い詰める? それとも気づかないふりを続けてあげるか?

そのほかに外伝も綴りました。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

盾の間違った使い方

KeyBow

ファンタジー

その日は快晴で、DIY日和だった。

まさかあんな形で日常が終わるだなんて、誰に想像できただろうか。

マンションの屋上から落ちてきた女子高生と、運が悪く――いや、悪すぎることに激突して、俺は死んだはずだった。

しかし、当たった次の瞬間。

気がつけば、今にも動き出しそうなドラゴンの骨の前にいた。

周囲は白骨死体だらけ。

慌てて武器になりそうなものを探すが、剣はすべて折れ曲がり、鎧は胸に大穴が空いたりひしゃげたりしている。

仏様から脱がすのは、物理的にも気持ち的にも無理だった。

ここは――

多分、ボス部屋。

しかもこの部屋には入り口しかなく、本来ドラゴンを倒すために進んできた道を、逆進行するしかなかった。

与えられた能力は、現代日本の商品を異世界に取り寄せる

【異世界ショッピング】。

一見チートだが、完成された日用品も、人が口にできる食べ物も飲料水もない。買えるのは素材と道具、作業関連品、農作業関連の品や種、苗等だ。

魔物を倒して魔石をポイントに換えなければ、

水一滴すら買えない。

ダンジョン最奥スタートの、ハード・・・どころか鬼モードだった。

そんな中、盾だけが違った。

傷はあっても、バンドの残った盾はいくつも使えた。

両手に円盾、背中に大盾、そして両肩に装着したL字型とスパイク付きのそれは、俺をリアルザクに仕立てた。

盾で殴り

盾で守り

腹が減れば・・・盾で焼く。

フライパン代わりにし、竈の一部にし、用途は盛大に間違っているが、生きるためには、それが正解だった。

ボス部屋手前のセーフエリアを拠点に、俺はひとりダンジョンを生き延びていく。

――そんなある日。

聞こえるはずのない女性の悲鳴が、ボス部屋から響いた。

盾のまちがった使い方から始まる異世界サバイバル、ここに開幕。

【AIの使用について】

本作は執筆補助ツールとして生成AIを使用しています。

主な用途は「誤字脱字のチェック」「表現の推敲」「壁打ち(アイデア出しの補助)」です。

ストーリー構成および本文の執筆は作者自身が行っております。

旧校舎の地下室

守 秀斗

恋愛

高校のクラスでハブられている俺。この高校に友人はいない。そして、俺はクラスの美人女子高生の京野弘美に興味を持っていた。と言うか好きなんだけどな。でも、京野は美人なのに人気が無く、俺と同様ハブられていた。そして、ある日の放課後、京野に俺の恥ずかしい行為を見られてしまった。すると、京野はその事をバラさないかわりに、俺を旧校舎の地下室へ連れて行く。そこで、おかしなことを始めるのだったのだが……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる