47 / 109

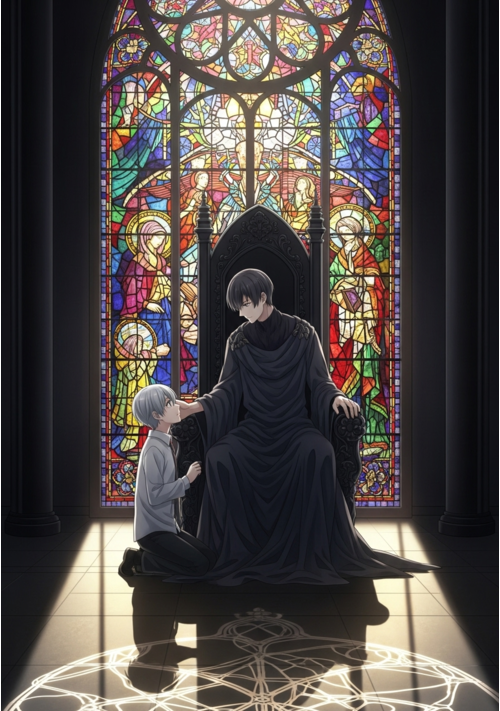

やっと出会えた二人

47.過去ごとあげる

しおりを挟む

「君は、お弁当屋さんの、松永の……。松永重盛なんだね?」

真紘はテーブルに箸を置き、重盛と向き合った。

久しぶりに目が合った。

それだけでこんなにも愛おしさが込み上げるなんて、これは立派な恋なのだと、やっと今の自分を認めてあげることができた気がした。

ずっと、ずっと前から知っていた。

同じ釜の飯を食う者は家族だと、どこかで聞いたことがある。

ずっと、ずっと前から僕達は家族だったのだ――。

「やっと思い出してくれたか。どうよ? そのコロッケ」

「松永の味がして泣きそうになったよ。全部思い出した。何で君の手料理を食べたら思い出すと言ったのか最初は分からなかった。この世界に来て作ってくれた洋食はどれも美味しかったけど……。こういうことだったんだね」

二人そろってコロッケを食べながら泣きそうになっている。

ちょっと胡椒を入れ過ぎたかなんて言って、重盛は目頭を押さえながら空を仰いだ。

「そんで、黒髪の重盛君も中々カッコよかったっしょ?」

「……うん。雨の日にお弁当屋の軒下で会ったお兄さんでしょ。実は大学生か社会人だと思ってたんだよね」

「まじ? あんときの俺、高一になったばかりだぞ」

「今じゃこんななのに、信じられないよねぇ」

「おい!」

自然といつものような会話に戻っている。

それがまた嬉しくて、真紘の胸はきゅっと音を立てた。

「僕はもう全部思い出したのかな? 君は前に僕の面白くない過去を聞いてくれたよね。だから今度は松永重盛のことを教えてくれない?」

「俺の過去も面白くないかもよ」

「無理に話してほしいわけじゃないよ。ただ、君のことをもっと知りたいだけ」

「重すぎて嫌われるかも」

「ふふっ。僕は松永に永久就職したいくらいずっと前から好きだったよ」

「それ店のコロッケが好きってことだよな? それも知ってんだぞ。まあ、ずっと秘密にしてたのも悪かったなって思ってるから全部教えるわ。長くなるし、飯食いながらでいいから聞いて。でも、聞いた後に返品はなしね。コロッケも俺もナマモノだから」

真紘が頷くと、重盛は自身の過去を語り始めた。

重盛が十歳になる少し前。

学校から帰って来た重盛は、二階の住居にランドセルを置く前に、弁当屋に飛び込んだ。

「母ちゃん! 今店から出てきた子、誰? 近所の子?」

息子の勢いに圧倒されたのか、母は目をぱちくりとさせた後、ニヤリと笑った。

「シゲ~もしかして一目ぼれぇ?」

「やっ、そ、そんなんじゃねぇしッ! ただ学校にあんなやついたかなって思って」

「ああ、多分シゲとは別の小学校の子なんじゃないかしら。この辺って学区の境目だから、近所でも小中学校が分かれるのよ」

「まじかぁ……」

「残念だったね息子よ。でも、名前は知ってるわよ」

「だから別に残念とかそんなんじゃねぇし……。 で、なんて名前?」

「うははっ! ヒロちゃんだって。妹はオリちゃん。それからヒロちゃんそっくりなコトちゃんってお姉さんもいるわ。とっても可愛い三姉妹でねぇ、特にオリちゃんはいつもヒロちゃん、ヒロちゃんってべったりなのよ」

「ふーん。そうなんだ」

それからもヒロちゃんは店によく来た。

母親は息子の恋心を知ってか、ヒロちゃんが来た時だけは、住居である二階に繋がる階段から店内を眺める息子を咎めることはなかった。

重盛が中学生になってからはヒロちゃんを見かけることがなくなった。

どうやら学年が一つ違ったらしく、部活を終えて帰ってくる頃にはヒロちゃんはとっくに帰っているのだ。

中学二年になると、ヒロちゃんも中学生になったと母から聞いた。

よく制服のまま店に来るらしい。

気まずそうに目を泳がせる母の態度は、今思えば学ランを着ている真紘を見て驚いたからだろう。

実際、この頃の重盛もいるはずのないセーラー服姿のヒロちゃんをいつも探していた。

中学三年の春、母が病気で亡くなった。

母は亡くなる半年前から入院しており、重盛は病室に足繁く通った。

八年間習っていた空手を辞め、友人と遊びに行くこともなくなった。

自分を気にせず、好きなことをしてほしいと云う母を勉強に目覚めたのだと言い包め、病室に入り浸ってひたすら勉学に励んだ。

そして最後まで母は父親について語ることはなかった。

用意されていた遺書には、重盛の今後のことは、昔から自分達の世話をしてくれた近所の老夫婦に任せたと記してあった。

葬式の手配は全てその老夫婦が行ってくれた。

このまま、二人の養子になって穏やかに暮らしていくのだとばかり思っていたのは束の間。

どこから聞きつけたのか、重盛の父親と名乗る男が現れた。

弁当屋の二階の住居から重盛の荷物を勝手に運び出し、店の所有権も何もかもを簡単に奪い去っていった。

制止する老夫婦を振り切り、息子が世話になったと、半ば誘拐のような形で重盛は連れ去られた。

男は九条院と名乗った。

重盛の母と一時的に交流があり、婚姻には至らなかったが、ずっと母と重盛を見守っていた、らしい。

後悔の念に苛まれている父親を演じる男に吐き気がした。

言いたいことは山ほどあったが、重盛は口を噤んだ。

こんな男に母との思い出を一ミリでさえ教えたくなかったからだ。

そして男に連れられ、重盛はアメリカに渡った。

持ち前の社交性と、要領の良さで、言葉が多少通じなくとも難はなかった。

それよりも苦痛だったのは一人ぼっちの食事。

静まり返るだだっ広い部屋の真ん中で食べた物はどれも高級な味がしたが、それ以上でもそれ以下でもなかった。

父親と名乗る男には妻子がいた。

重盛より五歳上の兄に、まるで汚いものを見るかのように蔑んだ目を向けてくる女。

女の話によると、重盛の母は、経営者という重責に疲れ弱っていた父に付け込んだ女狐らしい。

「狐の子なのに目は垂れているなんて最悪ね、顔だけは夫に似ているわ」

顔をぐしゃりと顰め、毒々しい紅をさして悪態をつく女。

重盛はどちらが女狐か分からないなと心の底で嘲笑した。

家族とも云えぬ歪なモノに巻き込まれて一年が経過しようとしていた。

すると嫌でも彼らの悪評は耳に入ってきた。

どうやら重盛は、出来の悪い兄の代わりとして、後を継がせるためアメリカに連れてこられたようであった。

奇妙なことに、九条院と縁を切りたい重盛と、実子に後を継がせたい女の利害は一致した。

卒業後、重盛は男が指定する大学へ進学し、そのまま会社に入社することを条件に日本の高校へ通うことを許された。

女は三年くらい自由にさせてあげましょうと男に囁く。

高校二年生からの編入ではなく、一年生からの入学は、一年でも長く帰ってくるなという女の仕業だった。

こうして日本に帰るまで、重盛はアメリカの高校には入学せず、男の選んだ家庭教師から帝王学を叩き込まれた。

真紘が中学三年生に進級する少し前、重盛は春の彼岸に合わせて日本に一時帰国していた。

近所の老夫婦が重盛の代わりに四十九日などを済ませてくれていたおかげで、母の墓参りはあっという間に終わった。

柄の入ったネクタイはポケットに突っ込まれたままだ。

見張りとして父の部下もついてきたので、楽な格好はさせてもらえなかった。

九条院の後継者として顔を売るため、帰国したその日の夜に財閥関係者の個人的なパーティーに行くことになっていた。

黒いスーツとはいえ、墓参りにパーティー用の煌びやかなスーツで来る息子。

あの男から息子を遠ざけたかった母の願いはきっと無残に散ったのだろう。

母には両親も親戚もいなかったため、こぢんまりとした墓に一人で眠っている。

このスーツ代を母の墓に回すくらいの誠実さがあれば、九条院の名をここまで憎むことはなかったかもしれないと重盛は思った。

男に買収された母の店は空き店舗のままだった。

パーティーの前に、店を見ておきたいと男の部下に頼み込み、二時間だけ自由を許された。

掃除用にと途中のコンビニでおにぎりを一つだけ購入して小さなビニール袋を調達したが、店の前は汚れておらず、もう二度と上がることのないシャッターには沢山の紙が貼ってあった。

【松永の弁当で育ちました、青春の味です】

【ありがとうマツナガ!】

【おばちゃん、大好き、またおばちゃんのお弁当たべだいよ】

【お袋の味は松永の味です。ありがとうございました】

時間が経過して滲んだ文字から、ここ最近貼られたような真新しい便箋まで、沢山の感謝の言葉が綴られていた。

ひとつ一つが温かくて涙が止まらなかった。

ポタリ、ポタリ――。

涙とは違う滴が空から落ちてきた。

軒先のテントに入り、灰色に染まった空を見上げる。

このままずっとここにいたい。

重盛は赤らんだ目尻を抑えながらぼんやりと黒ずんでいくアスファルトを眺めていた。

水たまりが道路に出来上がった頃、人の気配を感じて顔を上げると、黒い学生服を着た美しい男が目の前に立っていた。

長いまつ毛に白い肌、すっと通った鼻筋に形の良い唇。

一瞬で彼があのヒロちゃんだと分かった。

男だったのか――。

驚きはしたが、初恋の相手が同性だということよりも、彼と再会できたことが嬉しかった。

「お兄さん、大丈夫ですか?」

「あ、ああ。大丈夫です。雨宿りしていただけなので」

ヒロちゃんは声変わりしていたが、その声はどこまでも澄んでいて、あの頃と何も変わらないように思えた。

「突然降ってきましたもんね。僕はこれを持ってきたんです」

鞄から透明のクリアファイルを取り出すと、真紘はシャッターに張り付けられた手紙を入れた。

チラシ以外にも何か混ざっていたのは気付いていたが、郵便受けが膨れていた理由が判明した。

「いつも君が手紙を雨から守ってたの?」

「ええ、僕と妹で。ご家族が戻って来られて、これをおばさんに届けてくれるかもと期待して。僕、松永のお惣菜が本当に好きだったんです。将来は松永に永久就職するなんて言ってたんですけどね。おばさんはとても良い方でした。だからせめて何かしたくって雨の日はこれを」

「そっか、そのおばさんも嬉しいだろうな」

「そうだといいんですけど……。ポスト圧迫しちゃってるし、勝手にやっていることなので、ご家族の迷惑になってるかもって少し申し訳なさはあります」

いいや、嬉しいよ。

あの母を誰よりも知る息子が嬉しいと思ってる。

再び目の奥がじわりと熱くなった。

「また松永の惣菜が食えるとしたら何を食べたい?」

「え? うーん、そうですね。僕はコロッケが好きだったので、コロッケですかね。下味がしっかりしていたので、いつも何も付けずに食べていました」

「ふーん。参考にしとくわ」

「は、はあ……。お兄さんもしかして松永さんの――」

真紘の言葉は遠くで彼を呼ぶ姉妹の声に遮られた。

「ヒロちゃぁん! かえろぉー」

「真紘~! 今日このまま外食だってー」

「わかった! 今行く!」

雨に負けない大きな声で答えた後、真紘は気恥ずかしそうに頬を掻いた。

「お兄さん、良かったら僕の傘を使ってください。コンビニで買ったビニール傘なので、返さなくて大丈夫です」

「いや、悪いよ」

「僕はあそこにいる姉か妹の傘に入って帰るので。こういう時は支え合いでしょう? 余計なお世話かもしれませんが、ちょっぴり元気がなさそうなので、今日は早く帰って温かいお風呂に入って、ゆっくり休んでください。じゃあ!」

傘を重盛に手渡すと、真紘は雨の中、家族の元へと駆け出した。

「ありがと!」

小さくなっていく背中に叫ぶようにして感謝を伝えると、真紘は片手を上げて笑ったように見えた。

真紘との出会いから約一年後。

行きたくもないパーティーに参加し、必要のない帝王学を叩き込まれる日々を乗り越え、重盛はついに日本に戻って来た。

中学時代の友人がいる地元高校の入試を受けたはずが、重盛は進学校へと入学することになっていた。

高校くらい自分で選ばせろ、これでは本当の裏口入学ではないか――。

悪態を付きながら新品の制服を着崩し、登校した朝。

重盛は同じ制服を手本のように着こなす真紘を見つけた。

一度だけ目が合ったが、真紘は弁当屋の前で出会ったことを覚えていないようだった。

それもそのはず、男の会社を継ぐに相応しくないと印象付けるため、高校入学と同時に髪を脱色し、耳にピアスを幾つも開けて自由気ままに生活している――ようにみせていたからだ。

実際のところは、男から毎月振り込まれるとんでもない額の生活費には一切手を付けず、年齢を偽り、イタリアンバーや日雇い警備のバイトなどを掛け持ちして生活していた。

相手は優等生、こちらは素行不良の問題児。

さらに特進クラスの教室は遠く、真紘を見かけた日はラッキーとすら思える距離のまま時は過ぎた。

二年生になったある日のこと。

重盛はあと一年弱の自由で自分に何ができるのか、焦りを感じていた。

そして普段行かない図書室に足を運んだ。

どっと腹部に強い衝撃を受けたと同時に、また重盛の世界は変えられた。

重盛と真紘、二度目の再会だった。

真紘はテーブルに箸を置き、重盛と向き合った。

久しぶりに目が合った。

それだけでこんなにも愛おしさが込み上げるなんて、これは立派な恋なのだと、やっと今の自分を認めてあげることができた気がした。

ずっと、ずっと前から知っていた。

同じ釜の飯を食う者は家族だと、どこかで聞いたことがある。

ずっと、ずっと前から僕達は家族だったのだ――。

「やっと思い出してくれたか。どうよ? そのコロッケ」

「松永の味がして泣きそうになったよ。全部思い出した。何で君の手料理を食べたら思い出すと言ったのか最初は分からなかった。この世界に来て作ってくれた洋食はどれも美味しかったけど……。こういうことだったんだね」

二人そろってコロッケを食べながら泣きそうになっている。

ちょっと胡椒を入れ過ぎたかなんて言って、重盛は目頭を押さえながら空を仰いだ。

「そんで、黒髪の重盛君も中々カッコよかったっしょ?」

「……うん。雨の日にお弁当屋の軒下で会ったお兄さんでしょ。実は大学生か社会人だと思ってたんだよね」

「まじ? あんときの俺、高一になったばかりだぞ」

「今じゃこんななのに、信じられないよねぇ」

「おい!」

自然といつものような会話に戻っている。

それがまた嬉しくて、真紘の胸はきゅっと音を立てた。

「僕はもう全部思い出したのかな? 君は前に僕の面白くない過去を聞いてくれたよね。だから今度は松永重盛のことを教えてくれない?」

「俺の過去も面白くないかもよ」

「無理に話してほしいわけじゃないよ。ただ、君のことをもっと知りたいだけ」

「重すぎて嫌われるかも」

「ふふっ。僕は松永に永久就職したいくらいずっと前から好きだったよ」

「それ店のコロッケが好きってことだよな? それも知ってんだぞ。まあ、ずっと秘密にしてたのも悪かったなって思ってるから全部教えるわ。長くなるし、飯食いながらでいいから聞いて。でも、聞いた後に返品はなしね。コロッケも俺もナマモノだから」

真紘が頷くと、重盛は自身の過去を語り始めた。

重盛が十歳になる少し前。

学校から帰って来た重盛は、二階の住居にランドセルを置く前に、弁当屋に飛び込んだ。

「母ちゃん! 今店から出てきた子、誰? 近所の子?」

息子の勢いに圧倒されたのか、母は目をぱちくりとさせた後、ニヤリと笑った。

「シゲ~もしかして一目ぼれぇ?」

「やっ、そ、そんなんじゃねぇしッ! ただ学校にあんなやついたかなって思って」

「ああ、多分シゲとは別の小学校の子なんじゃないかしら。この辺って学区の境目だから、近所でも小中学校が分かれるのよ」

「まじかぁ……」

「残念だったね息子よ。でも、名前は知ってるわよ」

「だから別に残念とかそんなんじゃねぇし……。 で、なんて名前?」

「うははっ! ヒロちゃんだって。妹はオリちゃん。それからヒロちゃんそっくりなコトちゃんってお姉さんもいるわ。とっても可愛い三姉妹でねぇ、特にオリちゃんはいつもヒロちゃん、ヒロちゃんってべったりなのよ」

「ふーん。そうなんだ」

それからもヒロちゃんは店によく来た。

母親は息子の恋心を知ってか、ヒロちゃんが来た時だけは、住居である二階に繋がる階段から店内を眺める息子を咎めることはなかった。

重盛が中学生になってからはヒロちゃんを見かけることがなくなった。

どうやら学年が一つ違ったらしく、部活を終えて帰ってくる頃にはヒロちゃんはとっくに帰っているのだ。

中学二年になると、ヒロちゃんも中学生になったと母から聞いた。

よく制服のまま店に来るらしい。

気まずそうに目を泳がせる母の態度は、今思えば学ランを着ている真紘を見て驚いたからだろう。

実際、この頃の重盛もいるはずのないセーラー服姿のヒロちゃんをいつも探していた。

中学三年の春、母が病気で亡くなった。

母は亡くなる半年前から入院しており、重盛は病室に足繁く通った。

八年間習っていた空手を辞め、友人と遊びに行くこともなくなった。

自分を気にせず、好きなことをしてほしいと云う母を勉強に目覚めたのだと言い包め、病室に入り浸ってひたすら勉学に励んだ。

そして最後まで母は父親について語ることはなかった。

用意されていた遺書には、重盛の今後のことは、昔から自分達の世話をしてくれた近所の老夫婦に任せたと記してあった。

葬式の手配は全てその老夫婦が行ってくれた。

このまま、二人の養子になって穏やかに暮らしていくのだとばかり思っていたのは束の間。

どこから聞きつけたのか、重盛の父親と名乗る男が現れた。

弁当屋の二階の住居から重盛の荷物を勝手に運び出し、店の所有権も何もかもを簡単に奪い去っていった。

制止する老夫婦を振り切り、息子が世話になったと、半ば誘拐のような形で重盛は連れ去られた。

男は九条院と名乗った。

重盛の母と一時的に交流があり、婚姻には至らなかったが、ずっと母と重盛を見守っていた、らしい。

後悔の念に苛まれている父親を演じる男に吐き気がした。

言いたいことは山ほどあったが、重盛は口を噤んだ。

こんな男に母との思い出を一ミリでさえ教えたくなかったからだ。

そして男に連れられ、重盛はアメリカに渡った。

持ち前の社交性と、要領の良さで、言葉が多少通じなくとも難はなかった。

それよりも苦痛だったのは一人ぼっちの食事。

静まり返るだだっ広い部屋の真ん中で食べた物はどれも高級な味がしたが、それ以上でもそれ以下でもなかった。

父親と名乗る男には妻子がいた。

重盛より五歳上の兄に、まるで汚いものを見るかのように蔑んだ目を向けてくる女。

女の話によると、重盛の母は、経営者という重責に疲れ弱っていた父に付け込んだ女狐らしい。

「狐の子なのに目は垂れているなんて最悪ね、顔だけは夫に似ているわ」

顔をぐしゃりと顰め、毒々しい紅をさして悪態をつく女。

重盛はどちらが女狐か分からないなと心の底で嘲笑した。

家族とも云えぬ歪なモノに巻き込まれて一年が経過しようとしていた。

すると嫌でも彼らの悪評は耳に入ってきた。

どうやら重盛は、出来の悪い兄の代わりとして、後を継がせるためアメリカに連れてこられたようであった。

奇妙なことに、九条院と縁を切りたい重盛と、実子に後を継がせたい女の利害は一致した。

卒業後、重盛は男が指定する大学へ進学し、そのまま会社に入社することを条件に日本の高校へ通うことを許された。

女は三年くらい自由にさせてあげましょうと男に囁く。

高校二年生からの編入ではなく、一年生からの入学は、一年でも長く帰ってくるなという女の仕業だった。

こうして日本に帰るまで、重盛はアメリカの高校には入学せず、男の選んだ家庭教師から帝王学を叩き込まれた。

真紘が中学三年生に進級する少し前、重盛は春の彼岸に合わせて日本に一時帰国していた。

近所の老夫婦が重盛の代わりに四十九日などを済ませてくれていたおかげで、母の墓参りはあっという間に終わった。

柄の入ったネクタイはポケットに突っ込まれたままだ。

見張りとして父の部下もついてきたので、楽な格好はさせてもらえなかった。

九条院の後継者として顔を売るため、帰国したその日の夜に財閥関係者の個人的なパーティーに行くことになっていた。

黒いスーツとはいえ、墓参りにパーティー用の煌びやかなスーツで来る息子。

あの男から息子を遠ざけたかった母の願いはきっと無残に散ったのだろう。

母には両親も親戚もいなかったため、こぢんまりとした墓に一人で眠っている。

このスーツ代を母の墓に回すくらいの誠実さがあれば、九条院の名をここまで憎むことはなかったかもしれないと重盛は思った。

男に買収された母の店は空き店舗のままだった。

パーティーの前に、店を見ておきたいと男の部下に頼み込み、二時間だけ自由を許された。

掃除用にと途中のコンビニでおにぎりを一つだけ購入して小さなビニール袋を調達したが、店の前は汚れておらず、もう二度と上がることのないシャッターには沢山の紙が貼ってあった。

【松永の弁当で育ちました、青春の味です】

【ありがとうマツナガ!】

【おばちゃん、大好き、またおばちゃんのお弁当たべだいよ】

【お袋の味は松永の味です。ありがとうございました】

時間が経過して滲んだ文字から、ここ最近貼られたような真新しい便箋まで、沢山の感謝の言葉が綴られていた。

ひとつ一つが温かくて涙が止まらなかった。

ポタリ、ポタリ――。

涙とは違う滴が空から落ちてきた。

軒先のテントに入り、灰色に染まった空を見上げる。

このままずっとここにいたい。

重盛は赤らんだ目尻を抑えながらぼんやりと黒ずんでいくアスファルトを眺めていた。

水たまりが道路に出来上がった頃、人の気配を感じて顔を上げると、黒い学生服を着た美しい男が目の前に立っていた。

長いまつ毛に白い肌、すっと通った鼻筋に形の良い唇。

一瞬で彼があのヒロちゃんだと分かった。

男だったのか――。

驚きはしたが、初恋の相手が同性だということよりも、彼と再会できたことが嬉しかった。

「お兄さん、大丈夫ですか?」

「あ、ああ。大丈夫です。雨宿りしていただけなので」

ヒロちゃんは声変わりしていたが、その声はどこまでも澄んでいて、あの頃と何も変わらないように思えた。

「突然降ってきましたもんね。僕はこれを持ってきたんです」

鞄から透明のクリアファイルを取り出すと、真紘はシャッターに張り付けられた手紙を入れた。

チラシ以外にも何か混ざっていたのは気付いていたが、郵便受けが膨れていた理由が判明した。

「いつも君が手紙を雨から守ってたの?」

「ええ、僕と妹で。ご家族が戻って来られて、これをおばさんに届けてくれるかもと期待して。僕、松永のお惣菜が本当に好きだったんです。将来は松永に永久就職するなんて言ってたんですけどね。おばさんはとても良い方でした。だからせめて何かしたくって雨の日はこれを」

「そっか、そのおばさんも嬉しいだろうな」

「そうだといいんですけど……。ポスト圧迫しちゃってるし、勝手にやっていることなので、ご家族の迷惑になってるかもって少し申し訳なさはあります」

いいや、嬉しいよ。

あの母を誰よりも知る息子が嬉しいと思ってる。

再び目の奥がじわりと熱くなった。

「また松永の惣菜が食えるとしたら何を食べたい?」

「え? うーん、そうですね。僕はコロッケが好きだったので、コロッケですかね。下味がしっかりしていたので、いつも何も付けずに食べていました」

「ふーん。参考にしとくわ」

「は、はあ……。お兄さんもしかして松永さんの――」

真紘の言葉は遠くで彼を呼ぶ姉妹の声に遮られた。

「ヒロちゃぁん! かえろぉー」

「真紘~! 今日このまま外食だってー」

「わかった! 今行く!」

雨に負けない大きな声で答えた後、真紘は気恥ずかしそうに頬を掻いた。

「お兄さん、良かったら僕の傘を使ってください。コンビニで買ったビニール傘なので、返さなくて大丈夫です」

「いや、悪いよ」

「僕はあそこにいる姉か妹の傘に入って帰るので。こういう時は支え合いでしょう? 余計なお世話かもしれませんが、ちょっぴり元気がなさそうなので、今日は早く帰って温かいお風呂に入って、ゆっくり休んでください。じゃあ!」

傘を重盛に手渡すと、真紘は雨の中、家族の元へと駆け出した。

「ありがと!」

小さくなっていく背中に叫ぶようにして感謝を伝えると、真紘は片手を上げて笑ったように見えた。

真紘との出会いから約一年後。

行きたくもないパーティーに参加し、必要のない帝王学を叩き込まれる日々を乗り越え、重盛はついに日本に戻って来た。

中学時代の友人がいる地元高校の入試を受けたはずが、重盛は進学校へと入学することになっていた。

高校くらい自分で選ばせろ、これでは本当の裏口入学ではないか――。

悪態を付きながら新品の制服を着崩し、登校した朝。

重盛は同じ制服を手本のように着こなす真紘を見つけた。

一度だけ目が合ったが、真紘は弁当屋の前で出会ったことを覚えていないようだった。

それもそのはず、男の会社を継ぐに相応しくないと印象付けるため、高校入学と同時に髪を脱色し、耳にピアスを幾つも開けて自由気ままに生活している――ようにみせていたからだ。

実際のところは、男から毎月振り込まれるとんでもない額の生活費には一切手を付けず、年齢を偽り、イタリアンバーや日雇い警備のバイトなどを掛け持ちして生活していた。

相手は優等生、こちらは素行不良の問題児。

さらに特進クラスの教室は遠く、真紘を見かけた日はラッキーとすら思える距離のまま時は過ぎた。

二年生になったある日のこと。

重盛はあと一年弱の自由で自分に何ができるのか、焦りを感じていた。

そして普段行かない図書室に足を運んだ。

どっと腹部に強い衝撃を受けたと同時に、また重盛の世界は変えられた。

重盛と真紘、二度目の再会だった。

26

あなたにおすすめの小説

公爵家の末っ子に転生しました〜出来損ないなので潔く退場しようとしたらうっかり溺愛されてしまった件について〜

上総啓

BL

公爵家の末っ子に転生したシルビオ。

体が弱く生まれて早々ぶっ倒れ、家族は見事に過保護ルートへと突き進んでしまった。

両親はめちゃくちゃ溺愛してくるし、超強い兄様はブラコンに育ち弟絶対守るマンに……。

せっかくファンタジーの世界に転生したんだから魔法も使えたり?と思ったら、我が家に代々伝わる上位氷魔法が俺にだけ使えない?

しかも俺に使える魔法は氷魔法じゃなく『神聖魔法』?というか『神聖魔法』を操れるのは神に選ばれた愛し子だけ……?

どうせ余命幾ばくもない出来損ないなら仕方ない、お荷物の僕はさっさと今世からも退場しよう……と思ってたのに?

偶然騎士たちを神聖魔法で救って、何故か天使と呼ばれて崇められたり。終いには帝国最強の狂血皇子に溺愛されて囲われちゃったり……いやいやちょっと待て。魔王様、主神様、まさかアンタらも?

……ってあれ、なんかめちゃくちゃ囲われてない??

―――

病弱ならどうせすぐ死ぬかー。ならちょっとばかし遊んでもいいよね?と自由にやってたら無駄に最強な奴らに溺愛されちゃってた受けの話。

※別名義で連載していた作品になります。

(名義を統合しこちらに移動することになりました)

異世界で8歳児になった僕は半獣さん達と仲良くスローライフを目ざします

み馬下諒

BL

志望校に合格した春、桜の樹の下で意識を失った主人公・斗馬 亮介(とうま りょうすけ)は、気がついたとき、異世界で8歳児の姿にもどっていた。

わけもわからず放心していると、いきなり巨大な黒蛇に襲われるが、水の精霊〈ミュオン・リヒテル・リノアース〉と、半獣属の大熊〈ハイロ〉があらわれて……!?

これは、異世界へ転移した8歳児が、しゃべる動物たちとスローライフ?を目ざす、ファンタジーBLです。

おとなサイド(半獣×精霊)のカプありにつき、R15にしておきました。

※ 造語、出産描写あり。前置き長め。第21話に登場人物紹介を載せました。

★お試し読みは第1部(第22〜27話あたり)がオススメです。物語の傾向がわかりやすいかと思います★

★第11回BL小説大賞エントリー作品★最終結果2773作品中/414位★応援ありがとうございました★

VRMMOで追放された支援職、生贄にされた先で魔王様に拾われ世界一溺愛される

水凪しおん

BL

勇者パーティーに尽くしながらも、生贄として裏切られた支援職の少年ユキ。

絶望の底で出会ったのは、孤独な魔王アシュトだった。

帰る場所を失ったユキが見つけたのは、規格外の生産スキル【慈愛の手】と、魔王からの想定外な溺愛!?

「私の至宝に、指一本触れるな」

荒れた魔王領を豊かな楽園へと変えていく、心優しい青年の成り上がりと、永い孤独を生きた魔王の凍てついた心を溶かす純愛の物語。

裏切り者たちへの華麗なる復讐劇が、今、始まる。

裏乙女ゲー?モブですよね? いいえ主人公です。

みーやん

BL

何日の時をこのソファーと過ごしただろう。

愛してやまない我が妹に頼まれた乙女ゲーの攻略は終わりを迎えようとしていた。

「私の青春学園生活⭐︎星蒼山学園」というこのタイトルの通り、女の子の主人公が学園生活を送りながら攻略対象に擦り寄り青春という名の恋愛を繰り広げるゲームだ。ちなみに女子生徒は全校生徒約900人のうち主人公1人というハーレム設定である。

あと1ヶ月後に30歳の誕生日を迎える俺には厳しすぎるゲームではあるが可愛い妹の為、精神と睡眠を削りながらやっとの思いで最後の攻略対象を攻略し見事クリアした。

最後のエンドロールまで見た後に

「裏乙女ゲームを開始しますか?」

という文字が出てきたと思ったら目の視界がだんだんと狭まってくる感覚に襲われた。

あ。俺3日寝てなかったんだ…

そんなことにふと気がついた時には視界は完全に奪われていた。

次に目が覚めると目の前には見覚えのあるゲームならではのウィンドウ。

「星蒼山学園へようこそ!攻略対象を攻略し青春を掴み取ろう!」

何度見たかわからないほど見たこの文字。そして気づく現実味のある体感。そこは3日徹夜してクリアしたゲームの世界でした。

え?意味わかんないけどとりあえず俺はもちろんモブだよね?

これはモブだと勘違いしている男が実は主人公だと気付かないまま学園生活を送る話です。

2度目の異世界移転。あの時の少年がいい歳になっていて殺気立って睨んでくるんだけど。

ありま氷炎

BL

高校一年の時、道路陥没の事故に巻き込まれ、三日間記憶がない。

異世界転移した記憶はあるんだけど、夢だと思っていた。

二年後、どうやら異世界転移してしまったらしい。

しかもこれは二度目で、あれは夢ではなかったようだった。

再会した少年はすっかりいい歳になっていて、殺気立って睨んでくるんだけど。

過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件

水凪しおん

BL

ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。

赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。

目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。

「ああ、終わった……食べられるんだ」

絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。

「ようやく会えた、我が魂の半身よ」

それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?

最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。

この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!

そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。

永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。

敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

【完結】テルの異世界転換紀?!転がり落ちたら世界が変わっていた。

カヨワイさつき

BL

小学生の頃両親が蒸発、その後親戚中をたらいまわしにされ住むところも失った田辺輝(たなべ てる)は毎日切り詰めた生活をしていた。複数のバイトしていたある日、コスプレ?した男と出会った。

異世界ファンタジー、そしてちょっぴりすれ違いの恋愛。

ドワーフ族に助けられ家族として過ごす"テル"。本当の両親は……。

そして、コスプレと思っていた男性は……。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる