64 / 68

第五章 マドゥヤ帝国

9 龍飛行船の攻防

しおりを挟む

ラヴァンヤ皇太后の元から戻った王太子は、これまでになく興奮した様子だった。

「女の子が沢山いた。おばあさまのお茶会だからかな」

コーシャ王妃の意向を受けて、母である皇太后が集団見合いを行ったらしい。

「一番可愛かったのは、ドリサナ姫だけれど、従姉だから結婚はダメよ、って。僕は何も言っていないのに」

同世代と接したせいか、言葉がくだけている。ドリサナ姫は、ビハーン皇帝の娘だろう。

後宮から連れ出されたのなら、少なくともネハル皇后は承知している筈。

茶会への出席を容認する代わりに、結婚について相当釘を刺したものか。皇太后に呼び出されたら、断れない。

王太子の年頃では、女の子の方が大人びて見えるのは、こちらの世界でも同じらしい。

「母上にもお話ししたかったのだけれど、今日はもう時間がないから、別の日になさいって仰られて。明日、母上の元へ行こう」

「かしこまりました」

興奮する王太子をどうにか寝かしつけ、控えの間へ戻ると、こちらも全員起きていた。

「今日は、お互い大変だったな」

メッサラが珍しく、酒を飲んでいる。初日から棚に鎮座していた、白い陶器の瓶から注いでいた。

誰も手をつけず、飾りと思っていたら、中身もしっかり入っていて、お好みの味だった訳だ。

リヌスとグリリは素面である。

隊長の一人飲みか、と自分の飲み物を探す前へ、陶器製の猪口を差し出された。青の顔料で山水が描かれている。水墨画風である。懐かしく感じて、しげしげ眺めていると、

「毒など入れてないから、飲め」

と促された。無色透明の液体が入っている。嗅ぐともなくアルコールの匂いが鼻に入ってくる。酒としては爽やかな方だ。一気に飲み干す。度数は強いが、癖はなく甘味さえ感じる。飲みやすい。

「ご馳走様でした」

猪口を返すとまた注がれると思い、掌で包んだまま礼を言った。レクルキスの民は酒が強い。俺も弱くはないが、対等に飲めば潰される。

「マドゥヤの酒は濃くて美味い。レクルキスでも買えるだろうか」

「今度、母に尋ねてみます」

リヌスの母はマドゥヤ出身である。彼の真っ直ぐな黒髪や顔立ちは、母から受け継いだのだろう。

「ところで、トリス。龍の乗り心地はどうだった?」

俺のいない間に、グリリが龍の騎乗体験を披露していた。話が重複しても良いというので、改めてロン・レンヤに乗った話をした。

「あまりに動きが速すぎて、グリリにしがみつくのが精一杯で、彼の乗り物酔いを治す余裕がありませんでした。オピテル隊長が二度目の騎乗を辞退したのも頷けます」

「わたくしは二度と乗りたくありません。次は隊長とリヌス殿の番です」

「怖いけれど、乗ってみたいですね。子どもの頃、母から龍の話をよく聞きました。憧れです」

リヌスが茶色の目を煌めかせる。期待に水を差さないよう、俺は口を閉じていた。

「隊長の方は、如何でしたか」

グリリが尋ねる。メッサラはうーんと唸って頭を掻く仕草をした。これも珍しいことだが、酔っているようだ。

確かに強い酒だった。一体何杯飲んだのか。

「実は、男子禁制とか言われて、中へ入れなかったんだ」

「でも王太子殿下は‥‥?」

「六歳だからな。まあ、あそこは正式には後宮の外に当たるし、私達も普段は立ち入っていい筈だ。今日は、良家のお嬢様を大勢呼ばれた手前、締め出されたのだろう。他にも、男性の護衛が待たされていた」

「お陰で殿下を護衛する緊張感抜きで、寛げました。美味しい茶菓もいただきましたし」

リヌスが付け加えた。彼らは彼らで楽しい一日を過ごした訳である。帰りしな、王太子に紹介した令嬢リストを渡された。歴史ある高官の家柄とか、大商人とか、皇太后の遠縁とか、錚々たる釣書が認められていたそうである。

「その中から、婚約者を選ばないと、いけないのですか?」

ドリサナ姫にフラれた、というルキウス王太子の話を思い出し聞いてみる。

「レクルキスでは、そういうパーティがあれば、大体その中から決まるな」

メッサラもリヌスも貴族の出である。

「今回は、皇太后様の主催ですし、民間の方が多かったのでしたら、皇太后様のご紹介でレクルキス王室や現皇帝との顔つなぎが出来れば、双方面目は立つのではないでしょうか。代替わりで、後宮は一旦解散させられ、大臣や官僚の異動もあったとすれば、これまで出入りしていた商人の中には、伝を失った者もあるかもしれません」

グリリの言葉に、メッサラが唸る。

「詳しいな」

「借りた書物で読みました。付け焼き刃の知識です」

「となると、王太子殿下のご意向もあるだろうが、釣書を急いで精査する必要があるな。妃殿下の方が詳しいから、明朝にでも伺わねば」

「では、早く休みましょう」

やや酔いが醒めた様子のメッサラに、すかさずリヌスが進言した。

間もなく、帰国することになった。意外なことに、俺とグリリも含めて全員である。

てっきり、マドゥヤ帝国に残される、と思っていた。

誰がどのような報告を上げたのかは勿論のこと、最終的に、俺達に関してどのような決定が下されたのかは、知らされていない。

一旦帰国してから、改めて二人だけでマドゥヤへ戻される、ということもあり得る。もしそうならば、コーシャ王妃と身近に接する最後の機会になる。攫うべきなのだろうか。

帰国の日は、曇り空だった。支度を終えて外へ出ると、ロン・レンヤがもう一体の龍と共に待っていた。気落ちしているのか、天候のせいか、黄色の鱗も薄く沈んで見える。

王妃が駆け寄って頭を抱くと、嬉しげに身をくねらせた。

「最後に会えて嬉しい」

「無理を言って、直前で交代してもらった。今頃、騒ぎになっているかもな」

フィオナもいた。彼女は葬儀の後は、ほとんど顔を見なかった。王妃の方へは顔を出していたらしい。

そして、皇太后の茶会に、彼女の八歳になる娘が招待されていた。同じ母親同士、話も盛り上がる。他の者も、乗り物酔い対策として話をする。帰りの箱の中は打ち解けた空気で満たされた。話し声の合間にばりぼりと響く音以外は。

「何食べているの?」

音源はグリリだった。一行の中では端の席にいて話しかけ辛いのもあるが、自分からも話さない。代わりのように何か食べている。

「バースゥ、飴みたいなものです。おひとつどうぞ」

りんご飴の中身を天津甘栗にしたような菓子だった。食べてみても、そのままの味だった。

普通のハードキャンディを頼んだところ、芸がないと沽券に関わると思ったのか、甘栗の飴掛けが届いたらしい。他にも、山査子とかいう赤い小さな実が中身の飴もあった。甘酸っぱくて酔い止めに効きそうである。

「そろそろ降下を始めます」

フィオナが注意を促すのと、同時に箱が揺れた。体が宙に浮くのを、席のベルトが押さえ込む。全員一瞬口を噤み、申し合わせたように一斉に喋り出した。

「なんだなんだ」

「落ちる?」

「乱気流?」

「怖い」

「攻撃かっ」

そこへ二度目の衝撃が来た。バリバリッと不吉な音がした。冷たい風が吹き込んできた。

「下から砲撃されている!」

「こんな上空まで?」

「ベルトを外さないでください!」

空気の吹き込む音で声が散らばる。宙に何かが舞う。寒い。龍の飛び方が変化した。体に覚えがある落ち方。回転しながら急降下という、あれだ。

墜落である。こんな時でもベルトを外さない方がいいのだろうか。どうせ最後なのだから、王妃に抱きついてもいいのではないか。

落ちる短い間に、様々な考えが脳内を巡る。なかなか走馬灯まで行きつかない。

腕を掴まれる。

「床、に、結界!」

グリリが手に力を込めて大声を出す。俺は我に返った。死んでいる場合ではない。

床から箱の壁に沿うようにして、バリアを張った。落下の衝撃に耐え得るかはともかく、寒さと風は止んだ。フィオナが素早く席を立ち、床に空いた穴に玄関マットを置いた。壁越しに、遠吠えのような声がした。

「レンヤが攻撃している」

静まった箱内で、コーシャ王妃の言葉がはっきり聞こえた。フィオナやマドゥヤの護衛が驚いて顔を見合わせる。

「敵襲ということか。フィオナ殿。我々はどのようにして援護すべきですか」

メッサラが呼びかけた。彼女は、戸惑った様子で首を振った。

「龍が、この箱を地上へ下ろすまで、我々にできることはありません」

「そんな。このまま撃ち落とされるのを、待てというのか」

オピテルが声を上げた。

「落ち着きなさい」

フィオナが応じるより先に、王妃が制した。

「レンヤは強い。敵が空を飛べなければ、案ずることはありません。ただし、地上に降りた際は、警戒を怠らないよう願います」

「承知いたしました」

メッサラとオピテルが、着席したまま頭を下げた。

コーシャ王妃が断言した通り、その後、俺達の箱は如何なる攻撃も受けなかった。バリアを張っていても、当たれば分かる。

急降下したレンヤは、箱が激突する前に速度を緩め、再び上昇し、移動を始めた。蛇行している。俺はバリアを張り続けたまま、できる範囲でグリリの乗り物酔いを治してやった。

「外の様子が分からないのは、不便ですね」

しばらく経って、イレナが呟いた。攻撃を受けていない理由が、敵が撤退したのか全滅したのか、単に我々を見失ったのか、あるいは龍の回避力が抜群に優れているためか、状況を判断できない。

龍を持つのがマドゥヤ軍だけなので、平時に攻撃を受けることは想定外だったのだろう。たまたまロン・レンヤが戦闘能力にも秀でた龍だったようで助かったものの、捨ておけない問題である。

「帰庁後、早速に検討致します」

フィオナが真面目に答えた。確かに、外交問題どころか、戦争の発端になりかねない。

元いた世界では、飛行機の登場から戦争が一変したのだが、マドゥヤに龍、セリアンスロップにドラゴンがいる中、レクルキスには飛ぶものがない。鳥人と協定を結んでいる程度である。

ドラゴンに襲撃を受けた際には、魔法で対抗した。対策は、六十年前と変わらないのか。行く末の知れない俺の心配することでもないが。

間もなく龍が下降した。思っていたより早く着いたようだ。箱が硬い地面に当たる感触を機に、俺はバリアを解いた。これほど長時間、切れ目なく同じ魔法をかけ続けた経験は初めてだった。俺のチートで魔力切れの心配はないものの、緊張で気疲れした。

「ロン・レンヤ! ここはどこです?」

出入り口でフィオナが、悲鳴じみた声を上げた。俺達はその背中に殺到した。出入り口が狭いので、隙間から覗く。

まず見えたのは、レンヤの巨大な顔であった。その後ろが

「うわあ、絶景」

「ルキウス殿下、危ないから下がってください」

「メッサラ、高い場所怖いのか。レンヤにも乗らなかったな」

「あれは、部下に譲っただけです」

軽く揉めながらも、リヌスと職務を執行する近衛隊長。王太子の指摘は、存外的を射ていたかも知れない。

「リィンリンか。懐かしいわね」

視界が開けたところへ、王妃が前へ出た。どさくさに紛れて俺も箱の縁まで出た。

水墨画の世界だった。

「女の子が沢山いた。おばあさまのお茶会だからかな」

コーシャ王妃の意向を受けて、母である皇太后が集団見合いを行ったらしい。

「一番可愛かったのは、ドリサナ姫だけれど、従姉だから結婚はダメよ、って。僕は何も言っていないのに」

同世代と接したせいか、言葉がくだけている。ドリサナ姫は、ビハーン皇帝の娘だろう。

後宮から連れ出されたのなら、少なくともネハル皇后は承知している筈。

茶会への出席を容認する代わりに、結婚について相当釘を刺したものか。皇太后に呼び出されたら、断れない。

王太子の年頃では、女の子の方が大人びて見えるのは、こちらの世界でも同じらしい。

「母上にもお話ししたかったのだけれど、今日はもう時間がないから、別の日になさいって仰られて。明日、母上の元へ行こう」

「かしこまりました」

興奮する王太子をどうにか寝かしつけ、控えの間へ戻ると、こちらも全員起きていた。

「今日は、お互い大変だったな」

メッサラが珍しく、酒を飲んでいる。初日から棚に鎮座していた、白い陶器の瓶から注いでいた。

誰も手をつけず、飾りと思っていたら、中身もしっかり入っていて、お好みの味だった訳だ。

リヌスとグリリは素面である。

隊長の一人飲みか、と自分の飲み物を探す前へ、陶器製の猪口を差し出された。青の顔料で山水が描かれている。水墨画風である。懐かしく感じて、しげしげ眺めていると、

「毒など入れてないから、飲め」

と促された。無色透明の液体が入っている。嗅ぐともなくアルコールの匂いが鼻に入ってくる。酒としては爽やかな方だ。一気に飲み干す。度数は強いが、癖はなく甘味さえ感じる。飲みやすい。

「ご馳走様でした」

猪口を返すとまた注がれると思い、掌で包んだまま礼を言った。レクルキスの民は酒が強い。俺も弱くはないが、対等に飲めば潰される。

「マドゥヤの酒は濃くて美味い。レクルキスでも買えるだろうか」

「今度、母に尋ねてみます」

リヌスの母はマドゥヤ出身である。彼の真っ直ぐな黒髪や顔立ちは、母から受け継いだのだろう。

「ところで、トリス。龍の乗り心地はどうだった?」

俺のいない間に、グリリが龍の騎乗体験を披露していた。話が重複しても良いというので、改めてロン・レンヤに乗った話をした。

「あまりに動きが速すぎて、グリリにしがみつくのが精一杯で、彼の乗り物酔いを治す余裕がありませんでした。オピテル隊長が二度目の騎乗を辞退したのも頷けます」

「わたくしは二度と乗りたくありません。次は隊長とリヌス殿の番です」

「怖いけれど、乗ってみたいですね。子どもの頃、母から龍の話をよく聞きました。憧れです」

リヌスが茶色の目を煌めかせる。期待に水を差さないよう、俺は口を閉じていた。

「隊長の方は、如何でしたか」

グリリが尋ねる。メッサラはうーんと唸って頭を掻く仕草をした。これも珍しいことだが、酔っているようだ。

確かに強い酒だった。一体何杯飲んだのか。

「実は、男子禁制とか言われて、中へ入れなかったんだ」

「でも王太子殿下は‥‥?」

「六歳だからな。まあ、あそこは正式には後宮の外に当たるし、私達も普段は立ち入っていい筈だ。今日は、良家のお嬢様を大勢呼ばれた手前、締め出されたのだろう。他にも、男性の護衛が待たされていた」

「お陰で殿下を護衛する緊張感抜きで、寛げました。美味しい茶菓もいただきましたし」

リヌスが付け加えた。彼らは彼らで楽しい一日を過ごした訳である。帰りしな、王太子に紹介した令嬢リストを渡された。歴史ある高官の家柄とか、大商人とか、皇太后の遠縁とか、錚々たる釣書が認められていたそうである。

「その中から、婚約者を選ばないと、いけないのですか?」

ドリサナ姫にフラれた、というルキウス王太子の話を思い出し聞いてみる。

「レクルキスでは、そういうパーティがあれば、大体その中から決まるな」

メッサラもリヌスも貴族の出である。

「今回は、皇太后様の主催ですし、民間の方が多かったのでしたら、皇太后様のご紹介でレクルキス王室や現皇帝との顔つなぎが出来れば、双方面目は立つのではないでしょうか。代替わりで、後宮は一旦解散させられ、大臣や官僚の異動もあったとすれば、これまで出入りしていた商人の中には、伝を失った者もあるかもしれません」

グリリの言葉に、メッサラが唸る。

「詳しいな」

「借りた書物で読みました。付け焼き刃の知識です」

「となると、王太子殿下のご意向もあるだろうが、釣書を急いで精査する必要があるな。妃殿下の方が詳しいから、明朝にでも伺わねば」

「では、早く休みましょう」

やや酔いが醒めた様子のメッサラに、すかさずリヌスが進言した。

間もなく、帰国することになった。意外なことに、俺とグリリも含めて全員である。

てっきり、マドゥヤ帝国に残される、と思っていた。

誰がどのような報告を上げたのかは勿論のこと、最終的に、俺達に関してどのような決定が下されたのかは、知らされていない。

一旦帰国してから、改めて二人だけでマドゥヤへ戻される、ということもあり得る。もしそうならば、コーシャ王妃と身近に接する最後の機会になる。攫うべきなのだろうか。

帰国の日は、曇り空だった。支度を終えて外へ出ると、ロン・レンヤがもう一体の龍と共に待っていた。気落ちしているのか、天候のせいか、黄色の鱗も薄く沈んで見える。

王妃が駆け寄って頭を抱くと、嬉しげに身をくねらせた。

「最後に会えて嬉しい」

「無理を言って、直前で交代してもらった。今頃、騒ぎになっているかもな」

フィオナもいた。彼女は葬儀の後は、ほとんど顔を見なかった。王妃の方へは顔を出していたらしい。

そして、皇太后の茶会に、彼女の八歳になる娘が招待されていた。同じ母親同士、話も盛り上がる。他の者も、乗り物酔い対策として話をする。帰りの箱の中は打ち解けた空気で満たされた。話し声の合間にばりぼりと響く音以外は。

「何食べているの?」

音源はグリリだった。一行の中では端の席にいて話しかけ辛いのもあるが、自分からも話さない。代わりのように何か食べている。

「バースゥ、飴みたいなものです。おひとつどうぞ」

りんご飴の中身を天津甘栗にしたような菓子だった。食べてみても、そのままの味だった。

普通のハードキャンディを頼んだところ、芸がないと沽券に関わると思ったのか、甘栗の飴掛けが届いたらしい。他にも、山査子とかいう赤い小さな実が中身の飴もあった。甘酸っぱくて酔い止めに効きそうである。

「そろそろ降下を始めます」

フィオナが注意を促すのと、同時に箱が揺れた。体が宙に浮くのを、席のベルトが押さえ込む。全員一瞬口を噤み、申し合わせたように一斉に喋り出した。

「なんだなんだ」

「落ちる?」

「乱気流?」

「怖い」

「攻撃かっ」

そこへ二度目の衝撃が来た。バリバリッと不吉な音がした。冷たい風が吹き込んできた。

「下から砲撃されている!」

「こんな上空まで?」

「ベルトを外さないでください!」

空気の吹き込む音で声が散らばる。宙に何かが舞う。寒い。龍の飛び方が変化した。体に覚えがある落ち方。回転しながら急降下という、あれだ。

墜落である。こんな時でもベルトを外さない方がいいのだろうか。どうせ最後なのだから、王妃に抱きついてもいいのではないか。

落ちる短い間に、様々な考えが脳内を巡る。なかなか走馬灯まで行きつかない。

腕を掴まれる。

「床、に、結界!」

グリリが手に力を込めて大声を出す。俺は我に返った。死んでいる場合ではない。

床から箱の壁に沿うようにして、バリアを張った。落下の衝撃に耐え得るかはともかく、寒さと風は止んだ。フィオナが素早く席を立ち、床に空いた穴に玄関マットを置いた。壁越しに、遠吠えのような声がした。

「レンヤが攻撃している」

静まった箱内で、コーシャ王妃の言葉がはっきり聞こえた。フィオナやマドゥヤの護衛が驚いて顔を見合わせる。

「敵襲ということか。フィオナ殿。我々はどのようにして援護すべきですか」

メッサラが呼びかけた。彼女は、戸惑った様子で首を振った。

「龍が、この箱を地上へ下ろすまで、我々にできることはありません」

「そんな。このまま撃ち落とされるのを、待てというのか」

オピテルが声を上げた。

「落ち着きなさい」

フィオナが応じるより先に、王妃が制した。

「レンヤは強い。敵が空を飛べなければ、案ずることはありません。ただし、地上に降りた際は、警戒を怠らないよう願います」

「承知いたしました」

メッサラとオピテルが、着席したまま頭を下げた。

コーシャ王妃が断言した通り、その後、俺達の箱は如何なる攻撃も受けなかった。バリアを張っていても、当たれば分かる。

急降下したレンヤは、箱が激突する前に速度を緩め、再び上昇し、移動を始めた。蛇行している。俺はバリアを張り続けたまま、できる範囲でグリリの乗り物酔いを治してやった。

「外の様子が分からないのは、不便ですね」

しばらく経って、イレナが呟いた。攻撃を受けていない理由が、敵が撤退したのか全滅したのか、単に我々を見失ったのか、あるいは龍の回避力が抜群に優れているためか、状況を判断できない。

龍を持つのがマドゥヤ軍だけなので、平時に攻撃を受けることは想定外だったのだろう。たまたまロン・レンヤが戦闘能力にも秀でた龍だったようで助かったものの、捨ておけない問題である。

「帰庁後、早速に検討致します」

フィオナが真面目に答えた。確かに、外交問題どころか、戦争の発端になりかねない。

元いた世界では、飛行機の登場から戦争が一変したのだが、マドゥヤに龍、セリアンスロップにドラゴンがいる中、レクルキスには飛ぶものがない。鳥人と協定を結んでいる程度である。

ドラゴンに襲撃を受けた際には、魔法で対抗した。対策は、六十年前と変わらないのか。行く末の知れない俺の心配することでもないが。

間もなく龍が下降した。思っていたより早く着いたようだ。箱が硬い地面に当たる感触を機に、俺はバリアを解いた。これほど長時間、切れ目なく同じ魔法をかけ続けた経験は初めてだった。俺のチートで魔力切れの心配はないものの、緊張で気疲れした。

「ロン・レンヤ! ここはどこです?」

出入り口でフィオナが、悲鳴じみた声を上げた。俺達はその背中に殺到した。出入り口が狭いので、隙間から覗く。

まず見えたのは、レンヤの巨大な顔であった。その後ろが

「うわあ、絶景」

「ルキウス殿下、危ないから下がってください」

「メッサラ、高い場所怖いのか。レンヤにも乗らなかったな」

「あれは、部下に譲っただけです」

軽く揉めながらも、リヌスと職務を執行する近衛隊長。王太子の指摘は、存外的を射ていたかも知れない。

「リィンリンか。懐かしいわね」

視界が開けたところへ、王妃が前へ出た。どさくさに紛れて俺も箱の縁まで出た。

水墨画の世界だった。

0

あなたにおすすめの小説

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

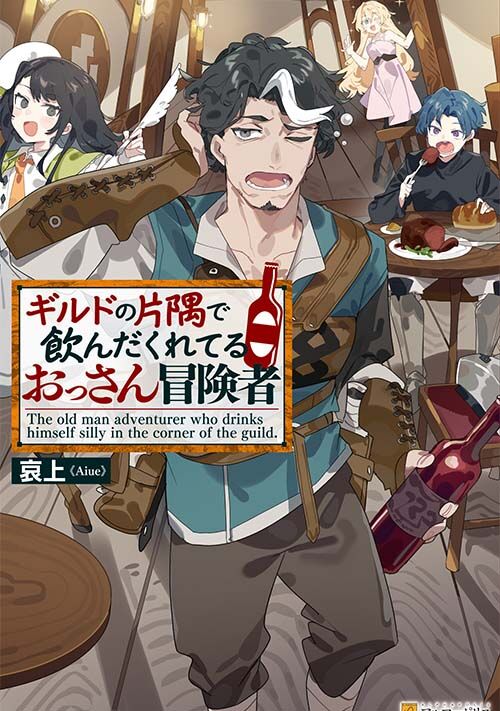

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

SSSレア・スライムに転生した魚屋さん ~戦うつもりはないけど、どんどん強くなる~

草笛あたる(乱暴)

ファンタジー

転生したらスライムの突然変異だった。

レアらしくて、成長が異常に早いよ。

せっかくだから、自分の特技を活かして、日本の魚屋技術を異世界に広めたいな。

出刃包丁がない世界だったので、スライムの体内で作ったら、名刀に仕上がっちゃった。

50代無職、エルフに転生で異世界ざわつく

かわさきはっく

ファンタジー

就職氷河期を生き抜き、数々の職を転々とした末に無職となった50代の俺。

ある日、病で倒れ、気づけば異世界のエルフの賢者に転生していた!?

俺が転生したのは、高位エルフの秘術の失敗によって魂が取り込まれた賢者の肉体。

第二の人生をやり直そうと思ったのも束の間、俺の周囲は大騒ぎだ。

「導き手の復活か!?」「賢者を語る偽物か!?」

信仰派と保守派が入り乱れ、エルフの社会はざわつき始める。

賢者の力を示すため、次々と課される困難な試練。

様々な事件に巻き込まれながらも、俺は異世界で無双する!

異世界ざわつき転生譚、ここに開幕!

※話数は多いですが、一話ごとのボリュームは少なめです。

※「小説家になろう」「カクヨム」「Caita」にも掲載しています。

『冒険者をやめて田舎で隠居します 〜気づいたら最強の村になってました〜』

チャチャ

ファンタジー

> 世界には4つの大陸がある。東に魔神族、西に人族、北に獣人とドワーフ、南にエルフと妖精族——種族ごとの国が、それぞれの文化と価値観で生きていた。

その世界で唯一のSSランク冒険者・ジーク。英雄と呼ばれ続けることに疲れた彼は、突如冒険者を引退し、田舎へと姿を消した。

「もう戦いたくない、静かに暮らしたいんだ」

そう願ったはずなのに、彼の周りにはドラゴンやフェンリル、魔神族にエルフ、ドワーフ……あらゆる種族が集まり、最強の村が出来上がっていく!?

のんびりしたいだけの元英雄の周囲が、どんどんカオスになっていく異世界ほのぼの(?)ファンタジー。

【完結】帝国から追放された最強のチーム、リミッター外して無双する

エース皇命

ファンタジー

【HOTランキング2位獲得作品】

スペイゴール大陸最強の帝国、ユハ帝国。

帝国に仕え、最強の戦力を誇っていたチーム、『デイブレイク』は、突然議会から追放を言い渡される。

しかし帝国は気づいていなかった。彼らの力が帝国を拡大し、恐るべき戦力を誇示していたことに。

自由になった『デイブレイク』のメンバー、エルフのクリス、バランス型のアキラ、強大な魔力を宿すジャック、杖さばきの達人ランラン、絶世の美女シエナは、今まで抑えていた実力を完全開放し、ゼロからユハ帝国を超える国を建国していく。

※この世界では、杖と魔法を使って戦闘を行います。しかし、あの稲妻型の傷を持つメガネの少年のように戦うわけではありません。どうやって戦うのかは、本文を読んでのお楽しみです。杖で戦う戦士のことを、本文では杖士(ブレイカー)と描写しています。

※舞台の雰囲気は中世ヨーロッパ〜近世ヨーロッパに近いです。

〜『デイブレイク』のメンバー紹介〜

・クリス(男・エルフ・570歳)

チームのリーダー。もともとはエルフの貴族の家系だったため、上品で高潔。白く透明感のある肌に、整った顔立ちである。エルフ特有のとがった耳も特徴的。メンバーからも信頼されているが……

・アキラ(男・人間・29歳)

杖術、身体能力、頭脳、魔力など、あらゆる面のバランスが取れたチームの主力。独特なユーモアのセンスがあり、ムードメーカーでもある。唯一の弱点が……

・ジャック(男・人間・34歳)

怪物級の魔力を持つ杖士。その魔力が強大すぎるがゆえに、普段はその魔力を抑え込んでいるため、感情をあまり出さない。チームで唯一の黒人で、ドレッドヘアが特徴的。戦闘で右腕を失って以来義手を装着しているが……

・ランラン(女・人間・25歳)

優れた杖の腕前を持ち、チームを支える杖士。陽気でチャレンジャーな一面もあり、可愛さも武器である。性格の共通点から、アキラと親しく、親友である。しかし実は……

・シエナ(女・人間・28歳)

絶世の美女。とはいっても杖士としての実力も高く、アキラと同じくバランス型である。誰もが羨む美貌をもっているが、本人はあまり自信がないらしく、相手の反応を確認しながら静かに話す。あるメンバーのことが……

【第2章完結】最強な精霊王に転生しました。のんびりライフを送りたかったのに、問題にばかり巻き込まれるのはなんで?

山咲莉亜

ファンタジー

ある日、高校二年生だった桜井渚は魔法を扱うことができ、世界最強とされる精霊王に転生した。家族で海に遊びに行ったが遊んでいる最中に溺れた幼い弟を助け、代わりに自分が死んでしまったのだ。

だけど正直、俺は精霊王の立場に興味はない。精霊らしく、のんびり気楽に生きてみせるよ。

趣味の寝ることと読書だけをしてマイペースに生きるつもりだったナギサだが、優しく仲間思いな性格が災いして次々とトラブルに巻き込まれていく。果たしてナギサはそれらを乗り越えていくことができるのか。そして彼の行動原理とは……?

ロマンス、コメディ、シリアス───これは物語が進むにつれて露わになるナギサの闇やトラブルを共に乗り越えていく仲間達の物語。

※HOT男性ランキング最高6位でした。ありがとうございました!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる