22 / 57

消耗品扱いの発掘技師は、元クールビューティーな魔造少女と世界を救う

十九話 エディンの残したもの

しおりを挟む

十九話 エディンの残したもの

警護兵の詰め所では、ジョージ中佐のために急遽、個室が用意されていた。執務机とランプしかないその部屋に、ダムイ上等兵長が訪れたのは、夜の八時を過ぎてからだった。

夕方に魔神の眷属に寄生されたダントとラント、それにエディンによって街が襲撃さえたばかりだ。

一度に最愛の息子を失ったダムイは、少しやつれた顔でジョージ中佐に告げた。

「一刻も早く、あの魔導器を発掘技師から没収するのです! もっと早くにそうしていたら、被害を出すことなく解決できたものを」

「本気で言っているのか?」

ジョージ中佐は執務机から書類を取り出すと、その文面に目を落とした。

「眷属が寄生したというワームの駆除に、ベベリヌという魔神の配下を撃退――これはアウィンという発掘技師が、魔導器と共闘したという報告もある。

彼の功績だと、上層部は認識している。無論、わたしもだ。戦況の把握に機転、飲み込みの早さ――我々は優秀は技師を得る代償に、優秀な兵士を失ったのかもしれないな」

「馬鹿な――ヤツは、ただの発掘技師ですぞ!? 優秀な兵士などに――」

「彼が護衛兵の登用試験を受けた際の成績を知っているかね?」

ジョージ中佐からの問いに、ダムイは不意を突かれた顔をした。しかしすぐ、少し迷った素振りを見せながら、頭を振った。

「そんなものは覚えていませんが、今はそのような話をしている場合では無いはずですぞ」

「そうかね? 発端は君の筈だ。ヤツはただの発掘技師――だと。ここに、過去の登用試験の成績がある」

書類の中から一枚の用紙を抜いたジョージ中佐は、その記録を読み上げた。

「アウィン・コーナル。筆記はそこそこだが、魔力の数値は群を抜いて高く、実技においても平均以上だ。充分に、合格範囲――しかも上位でだ」

「それがなにか――」

「ダントとラント、彼らは筆記は最下位から数えたほうが早く、魔力も平均以下、実技はそこそこだが、平均以下だ。これは――わたしなら不合格にしている。さて、成績優秀だったアウィン・コーナルが不合格になり、成績の振るわなかったダントとラントが合格……これに、作為的なものを感じぬものに、軍を纏める資格はないと思うが」

声こそは穏やかだったが、ジョージ中佐の言葉には、刃の切っ先の如き鋭さがあった。

反論の言葉を詰まらせたダムイに、ジョージ中佐はなおも言葉を続けた。

「それは置いておくとしても、だ。わたしはアウィン・コーナルと魔導器に、不必要に手を出すな、と命じたはずだ。それが――ダントとラントは、夜に閉ざされていたはずの坑道内にアウィン・コーナルを連れ込んで脅迫……抵抗した彼の腕を切り落として殺害するとほのめかした――とあるが。

これは、重大な命令違反である。そうだな?」

「それは……ですが、息子たちは軍のために、あの魔導器を回収したほうが良いと思ったのでしょう。魔神の件もありますし――」

「命令違反を正当化するのは、正常な身体に毒を与えるのと同じことだよ、ダムイ上級兵長。とはえ、死者に懲罰は与えられん。だが、これ以上、上層部の命令を蔑ろにするのであれば、君の処分も検討せざるを得ない」

ジョージ中佐は書類を再び一つに纏めると、手の平を部屋のドアへと向けた。

「はっきりと言おう。先ほど、君が言ったことは八つ当たりだ。息子たちを失った境遇には同情するが、それとこれとは話が別だ。理解したら、帰って息子たちの葬儀の準備でもしたまえ。その間の代理は、わたしが就くことにしよう」

「それは――いえ、畏まりました」

ダムイが退室すると、ジョージ中佐は溜息を吐いてから書きかけだった書類の作成に集中した。

その書類の冒頭には『魔神討伐計画』と記されていた。

書類にペンを走らせていたジョージ中佐は、途中でふと顔を上げた。

(……大昔の文明が栄えていたときでさえ、斃せなかった相手か。参謀本部の考えとは異なるが、再封印の検討も同時にやるべきなのだろうな。となると――)

ジョージ中佐はペンを置くと、顎を指で掻いた。考えるときの癖だが、微かに髭の感触がして、それを中断した。

「さて――封印手段を誰に相談するべきか、だな」

*

消沈したまま家に帰った僕は、レオナに拘束されていた――その、物理的な意味で。

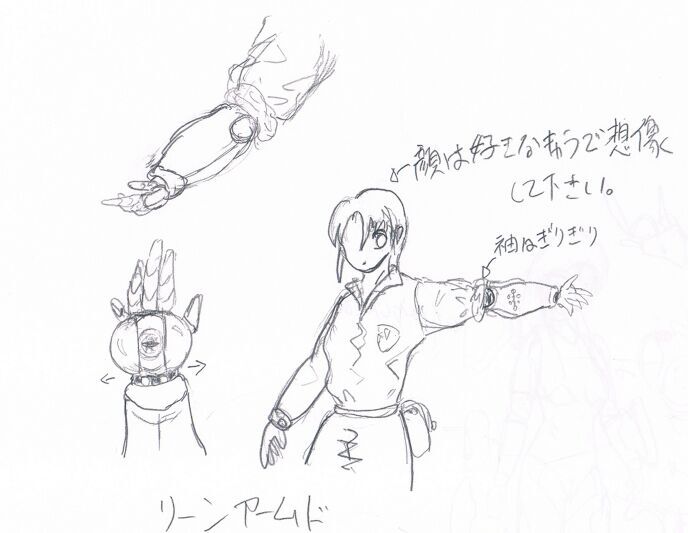

居間にある椅子に座らされ、左腕をしっかりとレオナの右手が掴んでいた。レオナの握力は常人よりも強めだが、リーンアームドの上から掴んでいるので、痛みはない。

帰りに《金の砂塵亭》に立ち寄って、唐揚げを六人分も買ってある。どうやら、今日の晩ご飯はこれらしい。

僕は目の前に山と積まれた唐揚げから目を離すと、レオナに訊いた。

「えっと……どういうつもりなの?」

「気にしないで。一応、警戒してるだけだから。そんなことより、食べたら?」

レオナはそう言うと左手に持ったフォークで、器用に唐揚げを口に運んでいる。彼女曰く、先ほどの戦闘で消費した魔力を補充しているのだそうだ。

僕はといえば、食欲がまったく沸かなかった。

友人を目の前で失ったのだから、当然のことだと……思う。

そして――もう一人、憮然としている人がいた。

「ねぇ……なんで、あたしも呼んだわけ?」

僕の真正面の席に座っているファインさんが、そう言って腕を組んだ。騒動が収まったあとレオナに呼ばれたらしく、仲間の警護兵と一緒に僕の家に来ていた。

レオナは少し困ったような顔をしたけど、ファインさんが来てくれたこと自体に、感謝はしているようだった。

「前にも言ったじゃない。アウィンのことで駆けつけてくれる人、ほかに知らないもの。それより唐揚げ、食べてってよ」

「……別に、いらないから」

「俺は貰っちゃうけどな」

ワームに襲撃されたときにいた、青年の警護兵が唐揚げを素手で摘まんで、口に放り込んだ。そのときはすでに、逆の手で次の唐揚げを掴んでたりする。

ファインさんは青年の警護兵を横目で睨むと、少しむくれた顔をした。

「なんで、あなたまで付いて来たわけ?」

「ひあ? ……っと、いいだろ別に。そいつらには借りがあるからさ。なんだっけ、アウィン? が大変だからって聞いたら、心配にもなるだろ」

借りと言われても、僕には身に覚えがなかった。

「……なにかしましたっけ?」

「あのなぁ……あの変なワームがやってきたとき、俺もいたろ? あんたらが四体くらい引き受けてくれたおかげで、俺たちはなんとか助かったんだよ」

「ああ……そういえば」

そんなこともあったっけ。ここ最近、色々とありすぎて忘れてた。

借りと言っても、ワームを斃したのはレオナだからなぁ……。僕にとって印象が薄いのも仕方が無い――ということにしておこう。

それはそれとして。

僕が納得した顔をしていると、青年は僕に右手の人差し指と親指を立ててみせた。

「俺はハービィ。そこのファインと同じ分隊――まあ、チームだな。まあ、よろしく頼むわ」

「どうも、アウィン・コーナルです」

「レオナシアよ」

「ああ、噂はかねがね聞いてるよ。それより、あのあと大変だったんだろ?」

ハービィさんの問いに、僕はホンの一時間前までのことを思い出した。

ダントやラント――そしてエディンの死体を警備兵の詰め所に運んだあと、僕とレオナは検死というものに付き合わされた。

とはいえ、僕とレオナは人体のことは専門外だ。

詰まるところ、『いざというときの処理係』的な立場で呼ばれただけだ。

検死解剖の結果はジョージ中佐に報告が行くだけで、僕らには報されない、ということだった。

ただ、時折聞こえてきた会話から、各組織が人間のそれとは変質しており、特に皮膚の頑丈さは常人の数十倍ということだ。

「……大変というわけでもなかったですよ。ほとんど待機でしたし」

「そっか。それにしても、厭なもんだよな。知ってる顔が、あんな死に方す――」

ハービィさんは、ファインさんの肘鉄を横腹に受けて「あ」と声を漏らした。

悪気はなかったんだろうけど、エディンを失った僕への気遣いがなかったことに、ようやく気づいたって顔をしていた。

「あ……その、悪い」

「いえ……その、大丈夫です」

僕はエディンの亡骸が収容される前に回収した、手紙に包まれたキノコの傘をポケットから取り出した。

完全に乾ききっているのか、キノコの傘は紙に、新たな染みを作ることはなかった。染みも乾いていて、触っても湿り気はなかった。

キノコの傘を横に置こうとしたとき、指先にザラッとした感触がした。テーブルに広げた手紙をよく見れば、染みのところにも細かい粒が付着していた。

虫眼鏡が欲しい――と立ち上がろうとした僕を、レオナの手が邪魔をした。左腕を掴んだままのレオナが、僕に険しい目を向けた。

「どこに行くの?」

「あの、工作室に……」

「ダメ。今のアウィンには、行かせられない」

レオナの顔は真剣そのもので、冗談を言っている雰囲気はなかった。なんでこんな――と考えたところで、僕は工作室で自殺しかけたことを思い出した。

レオナはきっと、エディンを失ったことで、僕がまた自傷的な行為に及ぶと思っているみたいだ。

だからファインさんも呼んで、僕の監視――というか、見張りをしているんだと思う。

そっか……こんなに心配させちゃってるんだ。

僕はその気持ちに感謝しながら、左腕を掴んでいるレオナの手に、自分の手を添えた。

「大丈夫だよ。もう、あんなことしないから」

「ホントね?」

「……うん。エディンに怒られちゃうと思うから。それに、工作室には虫眼鏡を取りに行くだけ」

「虫眼鏡?」

怪訝そうなレオナに、僕は手紙の表面をなぞった。

「ここに、砂があるんだけど……多分、坑道の砂だと思うんだ。これをちょっと見てみたくて」

「あの、色々と話が見えないんだけど。前になにがあって、これからなにをするか教えてくれない? なんか……ちょっと」

ファインさんが、珍しく語尾を濁した。僕は、どうしたんだろう――と思っていたんだけど、なにかに気づいたらしいレオナは、顔を真っ赤にさせていた。

前にあったことは、悪戯にファインさんを心配させるだけだし……申し訳ないけど、今は省略したいと思う。

その代わり――これからのことは、詳しく話ができる。というより、ファインさんたちには、ちゃんと話をしておきたい。

「手紙を見ていて、気づいたんですけど……キノコの傘は乾いてて、手紙の染みは一箇所だけなんです。あの、気のせいかもしれないんですけど、手紙に染みになるようなものを包むのは、少し変だと思って。

もしかしたら、なにかの事情があって、急いでポケットに入れたのかなって」

「それが、どうしたの? ダントたちになにか言われたんじゃないかな?」

ファインさんの意見は、多分だけど間違ってない。僕は頷いてから、手紙の染みに指を添えた。

「そうだと思います。ただ、それならまたこっそり、包み直すなり、キノコを外に出してもいいのかなって。この手紙を見る限りは、ずっとキノコを包んだままだったみたいなんです。謝るための手紙なんですから、こんないい加減なことは――エディンなら、こんなことはしないはずですから」

「悪い。もう少し、分かり易く頼む。とりあえず、結論はなんだよ」

「あ、ごめんなさい。つまりエディンは、この手紙を隠した直後に、魔神か眷属に襲われたんだと思うんです。もしかしたらなんですけど、その場所が魔神が潜んでいる場所の近くな気がして。砂を詳しく見てみれば、それがどこか分かるかも」

ハービィさんに答える僕の左腕を、レオナが少し強く握った。

「ごめん、少しわからないんだけど……砂を見て、場所の特定なんてできるの?」

「完璧とはいえないけど……大体なら。僕ら発掘技師は毎日、地層を掘ってるんだ。どの辺りが、どんな土や砂で出来ているかは、イヤってほど見てきてるんだ。砂を調べてみれば、それがどこの地層かは、大体わかるよ」

僕の言葉にレオナだけでなく、ファインさんたちも驚いた顔をしていた。

特にハービィさんは、唐揚げの油が付いた指をズボンで拭いながら、自分の長剣や荷物を纏め始めた。

「おいおい、ちょっと待て。砂の調査、ちょっと待て。まずは、あの――なんとか中佐ってのに報告してからだ。ファイン、一緒に来てくれ。名門のおまえがいたほうが、話が通しやすい」

「ま、待ってよ。アウィンが心配なんだけど――」

「はあ? そいつはもう、大丈夫だ。んなもん、目を見れば分かるだろ」

ハービィさんは僕を見ながら、自信ありげにファインさんへと答えた。

ファインさんは、僕とハービィさんを交互に見ながら、それでもまだ不安げな顔をしていた。

ハービィさんは「仕方ねぇな」とぼやいてから、人差し指と親指を立てた右手を向けてきた。

「なあ。もう、大丈夫だよな?」

「あ、えっと……よくわからないんですけど」

「いや、おまえはわかっとけ。自殺願望とか鬱とか、そーゆーのはねーだろ!?」

「あ、はい」

僕が頷くと、ハービィさんはファインさんを促した。

少し後ろ髪を引かれているような顔で、ファインさんは荷物を纏めると、ハービィさんのあとを追うように警備兵の詰め所へと向かった。

警護兵の詰め所では、ジョージ中佐のために急遽、個室が用意されていた。執務机とランプしかないその部屋に、ダムイ上等兵長が訪れたのは、夜の八時を過ぎてからだった。

夕方に魔神の眷属に寄生されたダントとラント、それにエディンによって街が襲撃さえたばかりだ。

一度に最愛の息子を失ったダムイは、少しやつれた顔でジョージ中佐に告げた。

「一刻も早く、あの魔導器を発掘技師から没収するのです! もっと早くにそうしていたら、被害を出すことなく解決できたものを」

「本気で言っているのか?」

ジョージ中佐は執務机から書類を取り出すと、その文面に目を落とした。

「眷属が寄生したというワームの駆除に、ベベリヌという魔神の配下を撃退――これはアウィンという発掘技師が、魔導器と共闘したという報告もある。

彼の功績だと、上層部は認識している。無論、わたしもだ。戦況の把握に機転、飲み込みの早さ――我々は優秀は技師を得る代償に、優秀な兵士を失ったのかもしれないな」

「馬鹿な――ヤツは、ただの発掘技師ですぞ!? 優秀な兵士などに――」

「彼が護衛兵の登用試験を受けた際の成績を知っているかね?」

ジョージ中佐からの問いに、ダムイは不意を突かれた顔をした。しかしすぐ、少し迷った素振りを見せながら、頭を振った。

「そんなものは覚えていませんが、今はそのような話をしている場合では無いはずですぞ」

「そうかね? 発端は君の筈だ。ヤツはただの発掘技師――だと。ここに、過去の登用試験の成績がある」

書類の中から一枚の用紙を抜いたジョージ中佐は、その記録を読み上げた。

「アウィン・コーナル。筆記はそこそこだが、魔力の数値は群を抜いて高く、実技においても平均以上だ。充分に、合格範囲――しかも上位でだ」

「それがなにか――」

「ダントとラント、彼らは筆記は最下位から数えたほうが早く、魔力も平均以下、実技はそこそこだが、平均以下だ。これは――わたしなら不合格にしている。さて、成績優秀だったアウィン・コーナルが不合格になり、成績の振るわなかったダントとラントが合格……これに、作為的なものを感じぬものに、軍を纏める資格はないと思うが」

声こそは穏やかだったが、ジョージ中佐の言葉には、刃の切っ先の如き鋭さがあった。

反論の言葉を詰まらせたダムイに、ジョージ中佐はなおも言葉を続けた。

「それは置いておくとしても、だ。わたしはアウィン・コーナルと魔導器に、不必要に手を出すな、と命じたはずだ。それが――ダントとラントは、夜に閉ざされていたはずの坑道内にアウィン・コーナルを連れ込んで脅迫……抵抗した彼の腕を切り落として殺害するとほのめかした――とあるが。

これは、重大な命令違反である。そうだな?」

「それは……ですが、息子たちは軍のために、あの魔導器を回収したほうが良いと思ったのでしょう。魔神の件もありますし――」

「命令違反を正当化するのは、正常な身体に毒を与えるのと同じことだよ、ダムイ上級兵長。とはえ、死者に懲罰は与えられん。だが、これ以上、上層部の命令を蔑ろにするのであれば、君の処分も検討せざるを得ない」

ジョージ中佐は書類を再び一つに纏めると、手の平を部屋のドアへと向けた。

「はっきりと言おう。先ほど、君が言ったことは八つ当たりだ。息子たちを失った境遇には同情するが、それとこれとは話が別だ。理解したら、帰って息子たちの葬儀の準備でもしたまえ。その間の代理は、わたしが就くことにしよう」

「それは――いえ、畏まりました」

ダムイが退室すると、ジョージ中佐は溜息を吐いてから書きかけだった書類の作成に集中した。

その書類の冒頭には『魔神討伐計画』と記されていた。

書類にペンを走らせていたジョージ中佐は、途中でふと顔を上げた。

(……大昔の文明が栄えていたときでさえ、斃せなかった相手か。参謀本部の考えとは異なるが、再封印の検討も同時にやるべきなのだろうな。となると――)

ジョージ中佐はペンを置くと、顎を指で掻いた。考えるときの癖だが、微かに髭の感触がして、それを中断した。

「さて――封印手段を誰に相談するべきか、だな」

*

消沈したまま家に帰った僕は、レオナに拘束されていた――その、物理的な意味で。

居間にある椅子に座らされ、左腕をしっかりとレオナの右手が掴んでいた。レオナの握力は常人よりも強めだが、リーンアームドの上から掴んでいるので、痛みはない。

帰りに《金の砂塵亭》に立ち寄って、唐揚げを六人分も買ってある。どうやら、今日の晩ご飯はこれらしい。

僕は目の前に山と積まれた唐揚げから目を離すと、レオナに訊いた。

「えっと……どういうつもりなの?」

「気にしないで。一応、警戒してるだけだから。そんなことより、食べたら?」

レオナはそう言うと左手に持ったフォークで、器用に唐揚げを口に運んでいる。彼女曰く、先ほどの戦闘で消費した魔力を補充しているのだそうだ。

僕はといえば、食欲がまったく沸かなかった。

友人を目の前で失ったのだから、当然のことだと……思う。

そして――もう一人、憮然としている人がいた。

「ねぇ……なんで、あたしも呼んだわけ?」

僕の真正面の席に座っているファインさんが、そう言って腕を組んだ。騒動が収まったあとレオナに呼ばれたらしく、仲間の警護兵と一緒に僕の家に来ていた。

レオナは少し困ったような顔をしたけど、ファインさんが来てくれたこと自体に、感謝はしているようだった。

「前にも言ったじゃない。アウィンのことで駆けつけてくれる人、ほかに知らないもの。それより唐揚げ、食べてってよ」

「……別に、いらないから」

「俺は貰っちゃうけどな」

ワームに襲撃されたときにいた、青年の警護兵が唐揚げを素手で摘まんで、口に放り込んだ。そのときはすでに、逆の手で次の唐揚げを掴んでたりする。

ファインさんは青年の警護兵を横目で睨むと、少しむくれた顔をした。

「なんで、あなたまで付いて来たわけ?」

「ひあ? ……っと、いいだろ別に。そいつらには借りがあるからさ。なんだっけ、アウィン? が大変だからって聞いたら、心配にもなるだろ」

借りと言われても、僕には身に覚えがなかった。

「……なにかしましたっけ?」

「あのなぁ……あの変なワームがやってきたとき、俺もいたろ? あんたらが四体くらい引き受けてくれたおかげで、俺たちはなんとか助かったんだよ」

「ああ……そういえば」

そんなこともあったっけ。ここ最近、色々とありすぎて忘れてた。

借りと言っても、ワームを斃したのはレオナだからなぁ……。僕にとって印象が薄いのも仕方が無い――ということにしておこう。

それはそれとして。

僕が納得した顔をしていると、青年は僕に右手の人差し指と親指を立ててみせた。

「俺はハービィ。そこのファインと同じ分隊――まあ、チームだな。まあ、よろしく頼むわ」

「どうも、アウィン・コーナルです」

「レオナシアよ」

「ああ、噂はかねがね聞いてるよ。それより、あのあと大変だったんだろ?」

ハービィさんの問いに、僕はホンの一時間前までのことを思い出した。

ダントやラント――そしてエディンの死体を警備兵の詰め所に運んだあと、僕とレオナは検死というものに付き合わされた。

とはいえ、僕とレオナは人体のことは専門外だ。

詰まるところ、『いざというときの処理係』的な立場で呼ばれただけだ。

検死解剖の結果はジョージ中佐に報告が行くだけで、僕らには報されない、ということだった。

ただ、時折聞こえてきた会話から、各組織が人間のそれとは変質しており、特に皮膚の頑丈さは常人の数十倍ということだ。

「……大変というわけでもなかったですよ。ほとんど待機でしたし」

「そっか。それにしても、厭なもんだよな。知ってる顔が、あんな死に方す――」

ハービィさんは、ファインさんの肘鉄を横腹に受けて「あ」と声を漏らした。

悪気はなかったんだろうけど、エディンを失った僕への気遣いがなかったことに、ようやく気づいたって顔をしていた。

「あ……その、悪い」

「いえ……その、大丈夫です」

僕はエディンの亡骸が収容される前に回収した、手紙に包まれたキノコの傘をポケットから取り出した。

完全に乾ききっているのか、キノコの傘は紙に、新たな染みを作ることはなかった。染みも乾いていて、触っても湿り気はなかった。

キノコの傘を横に置こうとしたとき、指先にザラッとした感触がした。テーブルに広げた手紙をよく見れば、染みのところにも細かい粒が付着していた。

虫眼鏡が欲しい――と立ち上がろうとした僕を、レオナの手が邪魔をした。左腕を掴んだままのレオナが、僕に険しい目を向けた。

「どこに行くの?」

「あの、工作室に……」

「ダメ。今のアウィンには、行かせられない」

レオナの顔は真剣そのもので、冗談を言っている雰囲気はなかった。なんでこんな――と考えたところで、僕は工作室で自殺しかけたことを思い出した。

レオナはきっと、エディンを失ったことで、僕がまた自傷的な行為に及ぶと思っているみたいだ。

だからファインさんも呼んで、僕の監視――というか、見張りをしているんだと思う。

そっか……こんなに心配させちゃってるんだ。

僕はその気持ちに感謝しながら、左腕を掴んでいるレオナの手に、自分の手を添えた。

「大丈夫だよ。もう、あんなことしないから」

「ホントね?」

「……うん。エディンに怒られちゃうと思うから。それに、工作室には虫眼鏡を取りに行くだけ」

「虫眼鏡?」

怪訝そうなレオナに、僕は手紙の表面をなぞった。

「ここに、砂があるんだけど……多分、坑道の砂だと思うんだ。これをちょっと見てみたくて」

「あの、色々と話が見えないんだけど。前になにがあって、これからなにをするか教えてくれない? なんか……ちょっと」

ファインさんが、珍しく語尾を濁した。僕は、どうしたんだろう――と思っていたんだけど、なにかに気づいたらしいレオナは、顔を真っ赤にさせていた。

前にあったことは、悪戯にファインさんを心配させるだけだし……申し訳ないけど、今は省略したいと思う。

その代わり――これからのことは、詳しく話ができる。というより、ファインさんたちには、ちゃんと話をしておきたい。

「手紙を見ていて、気づいたんですけど……キノコの傘は乾いてて、手紙の染みは一箇所だけなんです。あの、気のせいかもしれないんですけど、手紙に染みになるようなものを包むのは、少し変だと思って。

もしかしたら、なにかの事情があって、急いでポケットに入れたのかなって」

「それが、どうしたの? ダントたちになにか言われたんじゃないかな?」

ファインさんの意見は、多分だけど間違ってない。僕は頷いてから、手紙の染みに指を添えた。

「そうだと思います。ただ、それならまたこっそり、包み直すなり、キノコを外に出してもいいのかなって。この手紙を見る限りは、ずっとキノコを包んだままだったみたいなんです。謝るための手紙なんですから、こんないい加減なことは――エディンなら、こんなことはしないはずですから」

「悪い。もう少し、分かり易く頼む。とりあえず、結論はなんだよ」

「あ、ごめんなさい。つまりエディンは、この手紙を隠した直後に、魔神か眷属に襲われたんだと思うんです。もしかしたらなんですけど、その場所が魔神が潜んでいる場所の近くな気がして。砂を詳しく見てみれば、それがどこか分かるかも」

ハービィさんに答える僕の左腕を、レオナが少し強く握った。

「ごめん、少しわからないんだけど……砂を見て、場所の特定なんてできるの?」

「完璧とはいえないけど……大体なら。僕ら発掘技師は毎日、地層を掘ってるんだ。どの辺りが、どんな土や砂で出来ているかは、イヤってほど見てきてるんだ。砂を調べてみれば、それがどこの地層かは、大体わかるよ」

僕の言葉にレオナだけでなく、ファインさんたちも驚いた顔をしていた。

特にハービィさんは、唐揚げの油が付いた指をズボンで拭いながら、自分の長剣や荷物を纏め始めた。

「おいおい、ちょっと待て。砂の調査、ちょっと待て。まずは、あの――なんとか中佐ってのに報告してからだ。ファイン、一緒に来てくれ。名門のおまえがいたほうが、話が通しやすい」

「ま、待ってよ。アウィンが心配なんだけど――」

「はあ? そいつはもう、大丈夫だ。んなもん、目を見れば分かるだろ」

ハービィさんは僕を見ながら、自信ありげにファインさんへと答えた。

ファインさんは、僕とハービィさんを交互に見ながら、それでもまだ不安げな顔をしていた。

ハービィさんは「仕方ねぇな」とぼやいてから、人差し指と親指を立てた右手を向けてきた。

「なあ。もう、大丈夫だよな?」

「あ、えっと……よくわからないんですけど」

「いや、おまえはわかっとけ。自殺願望とか鬱とか、そーゆーのはねーだろ!?」

「あ、はい」

僕が頷くと、ハービィさんはファインさんを促した。

少し後ろ髪を引かれているような顔で、ファインさんは荷物を纏めると、ハービィさんのあとを追うように警備兵の詰め所へと向かった。

0

あなたにおすすめの小説

ブラック国家を制裁する方法は、性癖全開のハーレムを作ることでした。

タカハシヨウ

ファンタジー

ヴァン・スナキアはたった一人で世界を圧倒できる強さを誇り、母国ウィルクトリアを守る使命を背負っていた。

しかし国民たちはヴァンの威を借りて他国から財産を搾取し、その金でろくに働かずに暮らしている害悪ばかり。さらにはその歪んだ体制を維持するためにヴァンの魔力を受け継ぐ後継を求め、ヴァンに一夫多妻制まで用意する始末。

ヴァンは国を叩き直すため、あえてヴァンとは子どもを作れない異種族とばかり八人と結婚した。もし後継が生まれなければウィルクトリアは世界中から報復を受けて滅亡するだろう。生き残りたければ心を入れ替えてまともな国になるしかない。

激しく抵抗する国民を圧倒的な力でギャフンと言わせながら、ヴァンは愛する妻たちと甘々イチャイチャ暮らしていく。

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

最弱弓術士、全距離支配で最強へ

Y.

ファンタジー

「弓術士? ああ、あの器用貧乏な最弱職のことか」

剣と魔法が全てを決める世界において、弓は「射程は魔法に及ばず、威力は剣に劣る」不遇の武器と蔑まれていた。

若き冒険者リアンは、亡き叔父から譲り受けた一振りの弓「ストーム・ウィスパー」を手に、冒険者の門を叩く。周囲の嘲笑を余所に、彼が秘めていたのは、世界をナノ単位で解析する「化け物じみた集中力」だった。

リアンの放つ一矢は、もはや単なる遠距離攻撃ではない。

風を読み、空間を計算し、敵の急所をミリ単位で射抜く精密射撃。

弓本体に仕込まれたブレードを操り、剣士を圧倒する近接弓術。

そして、魔力の波長を読み取り、呪文そのものを撃ち落とす対魔法技術。

「近距離、中距離、遠距離……俺の射程に逃げ場はない」

孤独な修行の末に辿り着いた「全距離対応型弓術」は、次第に王道パーティやエリート冒険者たちの常識を塗り替えていく。

しかし、その弓には叔父が命を懸けて守り抜いた**「世界の理(ことわり)」を揺るがす秘密**が隠されていた――。

最弱と笑われた少年が、一張の弓で最強へと駆け上がる、至高の異世界アクションファンタジー、開幕!

異世界ビルメン~清掃スキルで召喚された俺、役立たずと蔑まれ投獄されたが、実は光の女神の使徒でした~

松永 恭

ファンタジー

三十三歳のビルメン、白石恭真(しらいし きょうま)。

異世界に召喚されたが、与えられたスキルは「清掃」。

「役立たず」と蔑まれ、牢獄に放り込まれる。

だがモップひと振りで汚れも瘴気も消す“浄化スキル”は規格外。

牢獄を光で満たした結果、強制釈放されることに。

やがて彼は知らされる。

その力は偶然ではなく、光の女神に選ばれし“使徒”の証だと――。

金髪エルフやクセ者たちと繰り広げる、

戦闘より掃除が多い異世界ライフ。

──これは、汚れと戦いながら世界を救う、

笑えて、ときにシリアスなおじさん清掃員の奮闘記である。

最低のEランクと追放されたけど、実はEXランクの無限増殖で最強でした。

MP

ファンタジー

高校2年の夏。

高木華音【男】は夏休みに入る前日のホームルーム中にクラスメイトと共に異世界にある帝国【ゼロムス】に魔王討伐の為に集団転移させれた。

地球人が異世界転移すると必ずDランクからAランクの固有スキルという世界に1人しか持てないレアスキルを授かるのだが、華音だけはEランク・【ムゲン】という存在しない最低ランクの固有スキルを授かったと、帝国により死の森へ捨てられる。

しかし、華音の授かった固有スキルはEXランクの無限増殖という最強のスキルだったが、本人は弱いと思い込み、死の森を生き抜く為に無双する。

異世界転移物語

月夜

ファンタジー

このところ、日本各地で謎の地震が頻発していた。そんなある日、都内の大学に通う僕(田所健太)は、地震が起こったときのために、部屋で非常持出袋を整理していた。すると、突然、めまいに襲われ、次に気づいたときは、深い森の中に迷い込んでいたのだ……

【完結】スーパーの店長・結城偉介 〜異世界でスーパーの売れ残りを在庫処分〜

かの

ファンタジー

世界一周旅行を夢見てコツコツ貯金してきたスーパーの店長、結城偉介32歳。

スーパーのバックヤードで、うたた寝をしていた偉介は、何故か異世界に転移してしまう。

偉介が転移したのは、スーパーでバイトするハル君こと、青柳ハル26歳が書いたファンタジー小説の世界の中。

スーパーの過剰商品(売れ残り)を捌きながら、微妙にズレた世界線で、偉介の異世界一周旅行が始まる!

冒険者じゃない! 勇者じゃない! 俺は商人だーーー! だからハル君、お願い! 俺を戦わせないでください!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる