あなたにおすすめの小説

妻からの手紙~18年の後悔を添えて~

Mio

ファンタジー

妻から手紙が来た。

妻が死んで18年目の今日。

息子の誕生日。

「お誕生日おめでとう、ルカ!愛してるわ。エミリア・シェラード」

息子は…17年前に死んだ。

手紙はもう一通あった。

俺はその手紙を読んで、一生分の後悔をした。

------------------------------

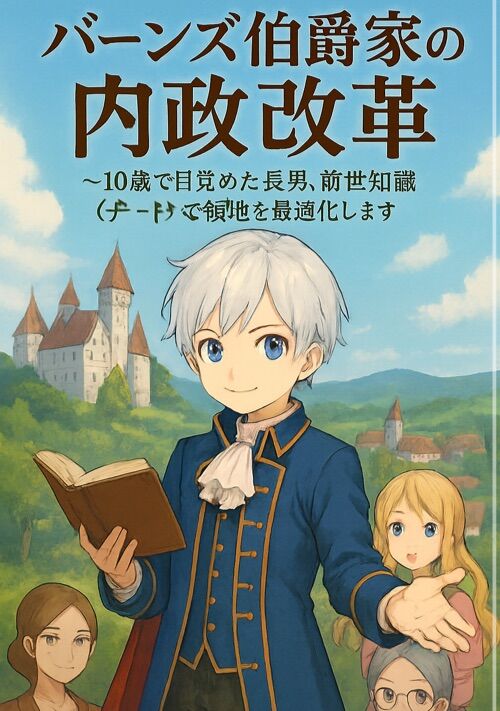

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

異世界転生目立ちたく無いから冒険者を目指します

桂崇

ファンタジー

小さな町で酒場の手伝いをする母親と2人で住む少年イールスに転生覚醒する、チートする方法も無く、母親の死により、実の父親の家に引き取られる。イールスは、冒険者になろうと目指すが、周囲はその才能を惜しんでいる

悪役令息、前世の記憶により悪評が嵩んで死ぬことを悟り教会に出家しに行った結果、最強の聖騎士になり伝説になる

竜頭蛇

ファンタジー

ある日、前世の記憶を思い出したシド・カマッセイはこの世界がギャルゲー「ヒロイックキングダム」の世界であり、自分がギャルゲの悪役令息であると理解する。

評判が悪すぎて破滅する運命にあるが父親が毒親でシドの悪評を広げたり、関係を作ったものには危害を加えるので現状では何をやっても悪評に繋がるを悟り、家との関係を断って出家をすることを決意する。

身を寄せた教会で働くうちに評判が上がりすぎて、聖女や信者から崇められたり、女神から一目置かれ、やがて最強の聖騎士となり、伝説となる物語。

真祖竜に転生したけど、怠け者の世界最強種とか性に合わないんで、人間のふりして旅に出ます

難波一

ファンタジー

"『第18回ファンタジー小説大賞【奨励賞】受賞!』"

ブラック企業勤めのサラリーマン、橘隆也(たちばな・りゅうや)、28歳。

社畜生活に疲れ果て、ある日ついに階段から足を滑らせてあっさりゲームオーバー……

……と思いきや、目覚めたらなんと、伝説の存在・“真祖竜”として異世界に転生していた!?

ところがその竜社会、価値観がヤバすぎた。

「努力は未熟の証、夢は竜の尊厳を損なう」

「強者たるもの怠惰であれ」がスローガンの“七大怠惰戒律”を掲げる、まさかのぐうたら最強種族!

「何それ意味わかんない。強く生まれたからこそ、努力してもっと強くなるのが楽しいんじゃん。」

かくして、生まれながらにして世界最強クラスのポテンシャルを持つ幼竜・アルドラクスは、

竜社会の常識をぶっちぎりで踏み倒し、独学で魔法と技術を学び、人間の姿へと変身。

「世界を見たい。自分の力がどこまで通じるか、試してみたい——」

人間のふりをして旅に出た彼は、貴族の令嬢や竜の少女、巨大な犬といった仲間たちと出会い、

やがて“魔王”と呼ばれる世界級の脅威や、世界の秘密に巻き込まれていくことになる。

——これは、“怠惰が美徳”な最強種族に生まれてしまった元社畜が、

「自分らしく、全力で生きる」ことを選んだ物語。

世界を知り、仲間と出会い、規格外の強さで冒険と成長を繰り広げる、

最強幼竜の“成り上がり×異端×ほのぼの冒険ファンタジー”開幕!

※小説家になろう様にも掲載しています。

敵に貞操を奪われて癒しの力を失うはずだった聖女ですが、なぜか前より漲っています

藤谷 要

恋愛

サルサン国の聖女たちは、隣国に征服される際に自国の王の命で殺されそうになった。ところが、侵略軍将帥のマトルヘル侯爵に助けられた。それから聖女たちは侵略国に仕えるようになったが、一か月後に筆頭聖女だったルミネラは命の恩人の侯爵へ嫁ぐように国王から命じられる。

結婚披露宴では、陛下に側妃として嫁いだ旧サルサン国王女が出席していたが、彼女は侯爵に腕を絡めて「陛下の手がつかなかったら一年後に妻にしてほしい」と頼んでいた。しかも、侯爵はその手を振り払いもしない。

聖女は愛のない交わりで神の加護を失うとされているので、当然白い結婚だと思っていたが、初夜に侯爵のメイアスから体の関係を迫られる。彼は命の恩人だったので、ルミネラはそのまま彼を受け入れた。

侯爵がかつての恋人に似ていたとはいえ、侯爵と孤児だった彼は全く別人。愛のない交わりだったので、当然力を失うと思っていたが、なぜか以前よりも力が漲っていた。

※全11話 2万字程度の話です。

お飾りの妻として嫁いだけど、不要な妻は出ていきます

菻莅❝りんり❞

ファンタジー

貴族らしい貴族の両親に、売られるように愛人を本邸に住まわせている其なりの爵位のある貴族に嫁いだ。

嫁ぎ先で私は、お飾りの妻として別棟に押し込まれ、使用人も付けてもらえず、初夜もなし。

「居なくていいなら、出ていこう」

この先結婚はできなくなるけど、このまま一生涯過ごすよりまし

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる