12 / 18

第四章

家

しおりを挟む

今日こそは学校へ行こう。そう思い立ったのはいいが、校門が閉まっていた。今日は日曜日だったと、今頃になって気がついた。

もう手持ちの金もない。ファミレスでコーヒーの一杯も飲めやしない。実家へは帰れない。他に行く当てがない。

いつの間にか、見慣れた住宅地を歩いていた。次の角を曲がって路地に入れば、アパートが見えてくる。いつもの、あのアパートだ。

伊槻は衝動的に駆け出した。赤錆の浮いた階段を駆け上がり、ポケットから鍵を取り出す。傷だらけの、小さな鍵だ。いつかのクレーンゲームで迅が取ってくれた、青いクラゲのマスコットがぶら下がっている。

ぎい、と蝶番を軋ませてドアを開けた。日曜日のこの時間、迅はまだギリギリ眠っているかもしれない。そう思ったのに、扉を開けるや否や、薄暗い廊下から、迅が飛び出してきた。

「っ……!?」

びっくりして動けずにいると、背後でドアがガチャンと閉まって、ぬっと伸びてきた腕に抱きしめられた。

「じ……んっ……」

言葉を発することさえ許されずに、唇を奪われた。きつく抱きすくめられ、身動きできない。身動きできないというのに、さらにきつく抱きしめられる。玄関で、まだ靴も履いたまま、迅は裸足のままで土間に下りて、汚れるのも構わずに、伊槻の口内を蹂躙する。

体の中心が熱を持つ。内側から炙られる感覚に、頭の中がぼんやりしてくる。迅の腕に縋り付き、意識して踏ん張っていなければ、もう立っていられない。腰がガクガク震えているのを、隠し通せそうにない。

求められて嬉しい、だなんて。バカらしいと思うのに、一度そう感じてしまったら、気持ちいいのが止まらない。快楽と喜びと、そんなものが綯い交ぜになって、伊槻の胸を震わせる。

「んぅ、ンっ……、んん゛……っ」

いよいよ腰が立たない。玄関ドアに押さえ付けられていた体が、ずるりとずり落ちた。糊で張り付けたみたいに密着していた唇が離れ、口内を満たしていた舌が抜けていく。迅の舌が追いかけてくるが、唾液が唇を濡らすばかりだ。

ドアに背を預けたままへたり込んだ伊槻を、迅が見下ろしていた。切れ切れに喘ぎながら、伊槻も迅を見上げる。その目に、見覚えがあった。

初めて会った時と同じ。切実なまでの熱を帯びた眼差し。溢れ出る感情を必死に押し殺し、それでも押し殺し切れずにいる、そんな表情。怒っているのか、泣きたいのか、伊槻にはまだ分からなかった。この数日、伊槻のいないこの部屋で、迅はこんな顔をして過ごしていたのだろうか。

「……遅かったじゃねぇの」

ようやく迅が顔を上げた。口元を拭い、伊槻に手を貸す。すっかり、通常運転といった様子だ。

伊槻は玄関回りを見回した。物が片付いた印象だった。

「……あの人は?」

「ああ」

伊槻が言うと、迅はわざとらしく考える素振りを見せてから、「帰った」と答えた。

「何日かホテル暮らしとか言ってたけど、今はもう新居に落ち着いてんだろ。お前が心配することじゃねぇよ」

「別に、心配してるわけじゃ……」

迅は何も言わないが、言いたいことがあるのは分かっていた。伊槻が、ここ数日どこで何をしていたのか。十中八九、ウリをしていたと思われているだろう。

今回、結局ウリはせずに──というかできずに──ファミレスやネットカフェの世話になったのだが、わざわざ墓穴を掘るようなことを言っては余計に怪しまれる気がして、何も言えなかった。

それに、伊槻にだって言いたいことはある。柳のような常識的な友人がいるくせに、なぜ伊槻との関係を切らないのか。危ない橋を渡っているのは明らかだ。十年来の友人にさえ、胸を張って本当のことを言えない。誰にも言えない秘密を抱えて、隠し事ばかりで、それで本当にいいのかと。

考えられるとすれば、“あおい”の存在だ。伊槻にそっくりだという、迅の古い知り合い。柳も存在を知らないほどの、古い知人。それが“あおい”なのではないかと、伊槻は薄々感じていた。迅が伊槻を求めるのは、“あおい”の代わりとしてではないのだろうか。

だが、それこそ藪蛇になる。伊槻はやっぱり何も言えない。

「……勃ってるぜ」

緩いハーフパンツを押し上げて、股間が盛り上がっていた。伊槻が指摘すると、迅は動じた様子もなく、「疲れマラだな」と言った。

「抜いてやろうか」

「後でいいや。先にシャワー浴びてこいよ」

先程の濃厚なキスで、伊槻はその気になっていたのに、迅は淡々と浴室を指す。

「……くせぇ?」

「んー、まぁ。ほどほどに」

「ほどほどって何だよ」

「夏だからフツーに汗くせぇの! 分かったら黙って行ってこい」

背中を押され、浴室へ押し込まれる。

「待ってる間に飯作っとくから、ゆっくりしてろ」

そう言って、足音は去っていった。

ほんの数日ぶりだというのに、ひどく懐かしく感じられた。頼りないシャワーの水圧も、リンスインシャンプーのチープな香りも、柔軟剤を使っていない毛羽立ったタオルも、全てが懐かしい。耳を澄ませば、台所から包丁の音が聞こえてきた。

ここが、伊槻の帰る場所だ。本来の帰るべき場所ではないが、帰れる場所はここしかなかった。たとえ誰かの代わりだとしても、伊槻はこの場所を捨てられない。

もう手持ちの金もない。ファミレスでコーヒーの一杯も飲めやしない。実家へは帰れない。他に行く当てがない。

いつの間にか、見慣れた住宅地を歩いていた。次の角を曲がって路地に入れば、アパートが見えてくる。いつもの、あのアパートだ。

伊槻は衝動的に駆け出した。赤錆の浮いた階段を駆け上がり、ポケットから鍵を取り出す。傷だらけの、小さな鍵だ。いつかのクレーンゲームで迅が取ってくれた、青いクラゲのマスコットがぶら下がっている。

ぎい、と蝶番を軋ませてドアを開けた。日曜日のこの時間、迅はまだギリギリ眠っているかもしれない。そう思ったのに、扉を開けるや否や、薄暗い廊下から、迅が飛び出してきた。

「っ……!?」

びっくりして動けずにいると、背後でドアがガチャンと閉まって、ぬっと伸びてきた腕に抱きしめられた。

「じ……んっ……」

言葉を発することさえ許されずに、唇を奪われた。きつく抱きすくめられ、身動きできない。身動きできないというのに、さらにきつく抱きしめられる。玄関で、まだ靴も履いたまま、迅は裸足のままで土間に下りて、汚れるのも構わずに、伊槻の口内を蹂躙する。

体の中心が熱を持つ。内側から炙られる感覚に、頭の中がぼんやりしてくる。迅の腕に縋り付き、意識して踏ん張っていなければ、もう立っていられない。腰がガクガク震えているのを、隠し通せそうにない。

求められて嬉しい、だなんて。バカらしいと思うのに、一度そう感じてしまったら、気持ちいいのが止まらない。快楽と喜びと、そんなものが綯い交ぜになって、伊槻の胸を震わせる。

「んぅ、ンっ……、んん゛……っ」

いよいよ腰が立たない。玄関ドアに押さえ付けられていた体が、ずるりとずり落ちた。糊で張り付けたみたいに密着していた唇が離れ、口内を満たしていた舌が抜けていく。迅の舌が追いかけてくるが、唾液が唇を濡らすばかりだ。

ドアに背を預けたままへたり込んだ伊槻を、迅が見下ろしていた。切れ切れに喘ぎながら、伊槻も迅を見上げる。その目に、見覚えがあった。

初めて会った時と同じ。切実なまでの熱を帯びた眼差し。溢れ出る感情を必死に押し殺し、それでも押し殺し切れずにいる、そんな表情。怒っているのか、泣きたいのか、伊槻にはまだ分からなかった。この数日、伊槻のいないこの部屋で、迅はこんな顔をして過ごしていたのだろうか。

「……遅かったじゃねぇの」

ようやく迅が顔を上げた。口元を拭い、伊槻に手を貸す。すっかり、通常運転といった様子だ。

伊槻は玄関回りを見回した。物が片付いた印象だった。

「……あの人は?」

「ああ」

伊槻が言うと、迅はわざとらしく考える素振りを見せてから、「帰った」と答えた。

「何日かホテル暮らしとか言ってたけど、今はもう新居に落ち着いてんだろ。お前が心配することじゃねぇよ」

「別に、心配してるわけじゃ……」

迅は何も言わないが、言いたいことがあるのは分かっていた。伊槻が、ここ数日どこで何をしていたのか。十中八九、ウリをしていたと思われているだろう。

今回、結局ウリはせずに──というかできずに──ファミレスやネットカフェの世話になったのだが、わざわざ墓穴を掘るようなことを言っては余計に怪しまれる気がして、何も言えなかった。

それに、伊槻にだって言いたいことはある。柳のような常識的な友人がいるくせに、なぜ伊槻との関係を切らないのか。危ない橋を渡っているのは明らかだ。十年来の友人にさえ、胸を張って本当のことを言えない。誰にも言えない秘密を抱えて、隠し事ばかりで、それで本当にいいのかと。

考えられるとすれば、“あおい”の存在だ。伊槻にそっくりだという、迅の古い知り合い。柳も存在を知らないほどの、古い知人。それが“あおい”なのではないかと、伊槻は薄々感じていた。迅が伊槻を求めるのは、“あおい”の代わりとしてではないのだろうか。

だが、それこそ藪蛇になる。伊槻はやっぱり何も言えない。

「……勃ってるぜ」

緩いハーフパンツを押し上げて、股間が盛り上がっていた。伊槻が指摘すると、迅は動じた様子もなく、「疲れマラだな」と言った。

「抜いてやろうか」

「後でいいや。先にシャワー浴びてこいよ」

先程の濃厚なキスで、伊槻はその気になっていたのに、迅は淡々と浴室を指す。

「……くせぇ?」

「んー、まぁ。ほどほどに」

「ほどほどって何だよ」

「夏だからフツーに汗くせぇの! 分かったら黙って行ってこい」

背中を押され、浴室へ押し込まれる。

「待ってる間に飯作っとくから、ゆっくりしてろ」

そう言って、足音は去っていった。

ほんの数日ぶりだというのに、ひどく懐かしく感じられた。頼りないシャワーの水圧も、リンスインシャンプーのチープな香りも、柔軟剤を使っていない毛羽立ったタオルも、全てが懐かしい。耳を澄ませば、台所から包丁の音が聞こえてきた。

ここが、伊槻の帰る場所だ。本来の帰るべき場所ではないが、帰れる場所はここしかなかった。たとえ誰かの代わりだとしても、伊槻はこの場所を捨てられない。

10

あなたにおすすめの小説

彼の理想に

いちみやりょう

BL

あの人が見つめる先はいつも、優しそうに、幸せそうに笑う人だった。

人は違ってもそれだけは変わらなかった。

だから俺は、幸せそうに笑う努力をした。

優しくする努力をした。

本当はそんな人間なんかじゃないのに。

俺はあの人の恋人になりたい。

だけど、そんなことノンケのあの人に頼めないから。

心は冗談の中に隠して、少しでもあの人に近づけるようにって笑った。ずっとずっと。そうしてきた。

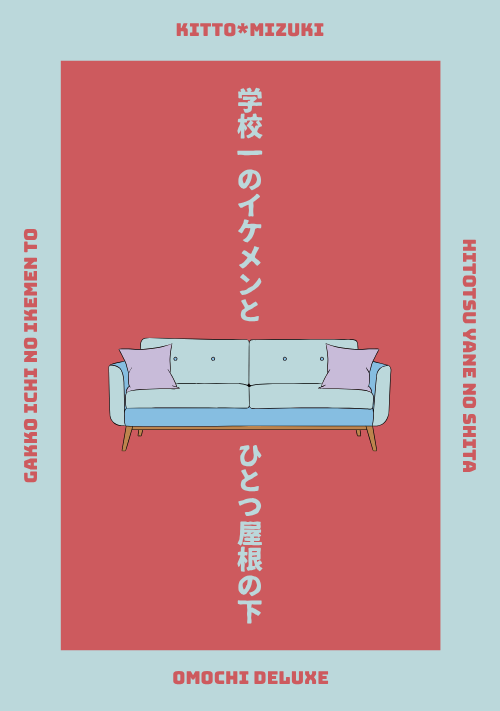

学校一のイケメンとひとつ屋根の下

おもちDX

BL

高校二年生の瑞は、母親の再婚で連れ子の同級生と家族になるらしい。顔合わせの時、そこにいたのはボソボソと喋る陰気な男の子。しかしよくよく名前を聞いてみれば、学校一のイケメンと名高い逢坂だった!

学校との激しいギャップに驚きつつも距離を縮めようとする瑞だが、逢坂からの印象は最悪なようで……?

キラキライケメンなのに家ではジメジメ!?なギャップ男子 × 地味グループ所属の能天気な男の子

立場の全く違う二人が家族となり、やがて特別な感情が芽生えるラブストーリー。

全年齢

【完結】かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい

日向汐

BL

番外編はTwitter(べったー)に載せていきますので、よかったらぜひ🤲

⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆

過保護なかわいい系美形の後輩。

たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡

そんなお話。

⋆┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈⋆

【攻め】

雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)

大学1年。法学部。

淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。

甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。

【受け】

睦月伊織(むつき・いおり)

大学2年。工学部。

黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

箱入りオメガの受難

おもちDX

BL

社会人の瑠璃は突然の発情期を知らないアルファの男と過ごしてしまう。記憶にないが瑠璃は大学生の地味系男子、琥珀と致してしまったらしい。

元の生活に戻ろうとするも、琥珀はストーカーのように付きまといだし、なぜか瑠璃はだんだん絆されていってしまう。

ある日瑠璃は、発情期を見知らぬイケメンと過ごす夢を見て混乱に陥る。これはあの日の記憶?知らない相手は誰?

不器用なアルファとオメガのドタバタ勘違いラブストーリー。

現代オメガバース ※R要素は限りなく薄いです。

この作品は『KADOKAWA×pixiv ノベル大賞2024』の「BL部門」お題イラストから着想し、創作したものです。ありがたいことに、グローバルコミック賞をいただきました。

https://www.pixiv.net/novel/contest/kadokawapixivnovel24

《完結》僕が天使になるまで

MITARASI_

BL

命が尽きると知った遥は、恋人・翔太には秘密を抱えたまま「別れ」を選ぶ。

それは翔太の未来を守るため――。

料理のレシピ、小さなメモ、親友に託した願い。

遥が残した“天使の贈り物”の数々は、翔太の心を深く揺さぶり、やがて彼を未来へと導いていく。

涙と希望が交差する、切なくも温かい愛の物語。

僕の恋人は、超イケメン!!

八乙女 忍

BL

僕は、普通の高校2年生。そんな僕にある日恋人ができた!それは超イケメンのモテモテ男子、あまりにもモテるため女の子に嫌気をさして、偽者の恋人同士になってほしいとお願いされる。最初は、嘘から始まった恋人ごっこがだんだん本気になっていく。お互いに本気になっていくが・・・二人とも、どうすれば良いのかわからない。この後、僕たちはどうなって行くのかな?

オッサン課長のくせに、無自覚に色気がありすぎる~ヨレヨレ上司とエリート部下、恋は仕事の延長ですか?

中岡 始

BL

「新しい営業課長は、超敏腕らしい」

そんな噂を聞いて、期待していた橘陽翔(28)。

しかし、本社に異動してきた榊圭吾(42)は――

ヨレヨレのスーツ、だるそうな関西弁、ネクタイはゆるゆる。

(……いやいや、これがウワサの敏腕課長⁉ 絶対ハズレ上司だろ)

ところが、初めての商談でその評価は一変する。

榊は巧みな話術と冷静な判断で、取引先をあっさり落としにかかる。

(仕事できる……! でも、普段がズボラすぎるんだよな)

ネクタイを締め直したり、書類のコーヒー染みを指摘したり――

なぜか陽翔は、榊の世話を焼くようになっていく。

そして気づく。

「この人、仕事中はめちゃくちゃデキるのに……なんでこんなに色気ダダ漏れなんだ?」

煙草をくゆらせる仕草。

ネクタイを緩める無防備な姿。

そのたびに、陽翔の理性は削られていく。

「俺、もう待てないんで……」

ついに陽翔は榊を追い詰めるが――

「……お前、ほんまに俺のこと好きなんか?」

攻めるエリート部下 × 無自覚な色気ダダ漏れのオッサン上司。

じわじわ迫る恋の攻防戦、始まります。

【最新話:主任補佐のくせに、年下部下に見透かされている(気がする)ー関西弁とミルクティーと、春のすこし前に恋が始まった話】

主任補佐として、ちゃんとせなあかん──

そう思っていたのに、君はなぜか、俺の“弱いとこ”ばっかり見抜いてくる。

春のすこし手前、まだ肌寒い季節。

新卒配属された年下部下・瀬戸 悠貴は、無表情で口数も少ないけれど、妙に人の感情に鋭い。

風邪気味で声がかすれた朝、佐倉 奏太は、彼にそっと差し出された「ミルクティー」に言葉を失う。

何も言わないのに、なぜか伝わってしまう。

拒むでも、求めるでもなく、ただそばにいようとするその距離感に──佐倉の心は少しずつ、ほどけていく。

年上なのに、守られるみたいで、悔しいけどうれしい。

これはまだ、恋になる“少し前”の物語。

関西弁とミルクティーに包まれた、ふたりだけの静かな始まり。

(5月14日より連載開始)

愛と猛毒(仮)

万里

BL

オフィスビルの非常階段。冷え切った踊り場で煙草をくゆらせる水原七瀬(みずはらななせ)は、部下たちのやり取りを静かに見守っていた。 そこでは村上和弥(むらかみかずや)が、長年想い続けてきた和泉に別れを告げられていた。和泉は「ありがとう」と優しく微笑みながらも、決意をもって彼を突き放す。和弥は矜持を守ろうと、営業スマイルを貼り付けて必死に言葉を紡ぐが、その姿は痛々しいほどに惨めだった。

和泉が去った後、七瀬は姿を現し、冷徹な言葉で和弥を追い詰める。 「お前はただの予備だった」「純愛なんて綺麗な言葉で誤魔化してるだけだ」――七瀬の毒舌は、和弥の心を抉り、憎悪を引き出す。和弥は「嫌いだ」と叫び、七瀬を突き放して階段を駆け下りていく。

「……本当、バカだよな。お前も、俺も」

七瀬は独り言を漏らすと、和弥が触れた手首を愛おしそうに、そして自嘲気味に強く握りしめた。

その指先に残る熱は、嫌悪という仮面の下で燃え盛る執着の証だった。 毒を吐き続けることでしか伝えられない――「好きだ」という言葉を、七瀬は永遠に飲み込んだまま、胸の奥で腐らせていた。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる