5 / 6

005 ここではない、彼方へ

しおりを挟むわかっていた。

過去の苦悩を乗り越えるということは、気にかけなくなるということ。

子供だった時、私はよく下らないことを怖がっていた。灯りのない寝室で、幽霊が出てくるんじゃないかとビクビクしていたのだ。そんな恐怖も大きくなった時にはすっかり忘れて、暗闇を憂うことなどなくなってしまった。

身近な人間の死も、それにまつわる悲しみも――時が経てば忘却の彼方へゆくものだ。

それでいいんだと思う。

ずっと悲嘆に暮れて、陰鬱に過ごし、暗い人生を歩むことよりも――

悲しかったことを忘れて、今の楽しく幸せな時間を大事にするほうがいい。

ただ、ちょっとだけ。

ほんの少しだけ、嘘をつけない気持ちがあった。

些細なことでいいから、たまにだけでいいから――

過去にいた人間のことを思い出してくれたら。

――私はそう願ってしまった。

◇

「――ねぇ、パパ。これ、なぁに?」

ブラウンの髪の少年が、そう父親に話しかけた。

父親の私室の机を漁っていた子供は、何やら気になるものを見つけたらしい。その手には重量のある細長い道具が握られていた。

――拳銃だった。

雷管式が主流となった今では、滅多なことでは目にしない燧石式のタイプである。

それを目にした父親は、あわてて子供に駆け寄ってそれを取り上げた。

「おいおい! 拳銃なんか勝手に触ったらダメだぞ」

「それ、鉄砲なの? ヘンなの」

「古い銃だから、ちょっと形が違うんだよ。今じゃ骨董品さ」

父親はそう肩をすくめると、拳銃を机の引き出しに戻そうとした。

だが、ふと何かを思い出したかのように手をとめる。

そんな彼に、子供は目を輝かせて無邪気に尋ねた。

「ねぇねぇ、それって撃てるの?」

「……いいや。弾も火薬も入っていないからね。でも、壊れてはいないから……まだ使えるはずさ」

「どうやって使うの?」

「ここに石があるだろう? これが火打ち石で……この鉄の部分にぶつけて、火花を出して点火させるんだよ」

「……よくわかんない」

「ははは……」

子供には理解しづらいのだろう。父親は小さく笑うと、銃のストックを握った。そして燧石のついた撃鉄を起こし、子供の目にも見える位置で銃を構える。

そのまま、ゆっくりと――引き金が引かれた。

ある地点まで引き絞った瞬間、内部の部品が連動して撃鉄を解放させる。勢いよく振り下ろされた燧石は、その先にあった金属とぶつかり、摩擦熱で明るい火花を散らした。

その動作を見た子供は、楽しいオモチャを見つけたように瞳を輝かせた。

「うわーすごい! これが火打ち石なの? はじめて見た!」

「…………」

はしゃぎ声を上げる子供に対して、父親は無言だった。何かを考えるかのように、撃鉄の落ちた銃を見つめている。忘れていたことを思い出したかのような――そんな表情だった。

やがて不審に思った子供は「パパ?」と呼びかけた。それにハッとした様子で彼は返事をする。

「あぁ……ごめんごめん。ちょっと、昔のことを思い出してね」

「むかしのこと?」

「ママと出逢うよりも前のことだよ。……とても仲のよかった友達が、二人いたんだ。そう……大切な人たちだった」

父親は笑みを浮かべると、息子の頭を優しくなでた。

くすぐったそうにする子供の反応にほほ笑みながら、彼はさらに言葉を重ねる。

「その二人がいなかったら……きっと今の仕事に就いていなかったし、ママとも知り合うこともなかっただろうね」

「……そうなの?」

「ああ、そうさ……。だから――感謝しなくちゃいけない」

その言葉は、自分自身に向けたものだったのだろう。感情を秘めた強い口調だった。

子供はそんな父親に、率直な疑問を口にした。

「……そのパパのお友達は、いまどこにいるの?」

「遠いところさ。……二人とも、もう彼方に旅立ってしまったんだよ」

「……かなた?」

「こことは違う世界……もう会いに行くこともできない場所だよ」

「……そっか」

まだ小さいながらも、その言葉からなんとなく友人の死を理解したのだろうか。子供はどこか寂しげな顔で父親を見上げていた。

そんな息子を、彼は愛おしげに抱き寄せる。

今の彼にとっては、かけがえのない存在を。

過去の積み重ねがあったからこそ、存在する今を。

父親――セオ・フローリーは、何よりも大切にして愛していた。

――親しかった人間の死。

それが悲しくつらいことであるのは、疑いようがないだろう。

だが、それと同時に――

過去は否定するべきものではないことも事実だった。

事故による二人の死がなければ、きっとセオは新聞記者にはなっていなかったはずだ。

そしてアリスという女性と親しくなり、次第に交際を深め、やがて結婚し、そして子をもうけることもなかっただろう。

現在の幸せとつながっている、過去の不幸な出来事。

それを――なければ良かったのに、などと思えるはずがない。

だから、そう、きっと――

こういう時。

故人を偲ぶ者が抱く感情は、たぶん決まっているのだろう。

――セオ・フローリーが、ふと顔だけ戸口のほうに向けた。

誰もいるはずのない場所。

何も見えるはずがない方向。

そこに立っている“私”に、気づいているはずもないのに。

それでも彼は、穏やかな笑みを浮かべてかすかに呟いた。

「……ありがとう」

そばの息子にも聞こえないような声量。

それでも口の動きは、たしかに感謝を伝えていた。

……それで、十分だった。

幸せな生活の中で、ふと一瞬ながらも思い出し、そして過去の人に感謝をしてくれるだけで。

ずっと見守ってきた私は――報われた気分になれた。

ありがとう。

きっと私は、その言葉が聞きたかっただけなんだ。

あなたがヘレナという女性と付き合い、そして不幸な事故で失ってしまい、悲しみと嘆きの底へ突き落され、それでも絶望することなく、やがて新しい幸せを見つけ、日常の喜びに包まれ、満ち足りた人生を歩みながら、それでも――

ふと思い出して、過去に想いを馳せてくれる。

そんなことを、私はずっと願っていたのだろう。

……もう大丈夫。

未練はどこにもない。

私は清々しい心地で、立派な父親となったセオに笑顔を返した。

「……さよなら、セオ」

そう言い残して、彼に背を向けようとする。

もう彼のもとから離れて、遠いところへ旅立つために――

私はゆっくりと、後ろへと振り向いた。

そこで、初めて――気づいた。

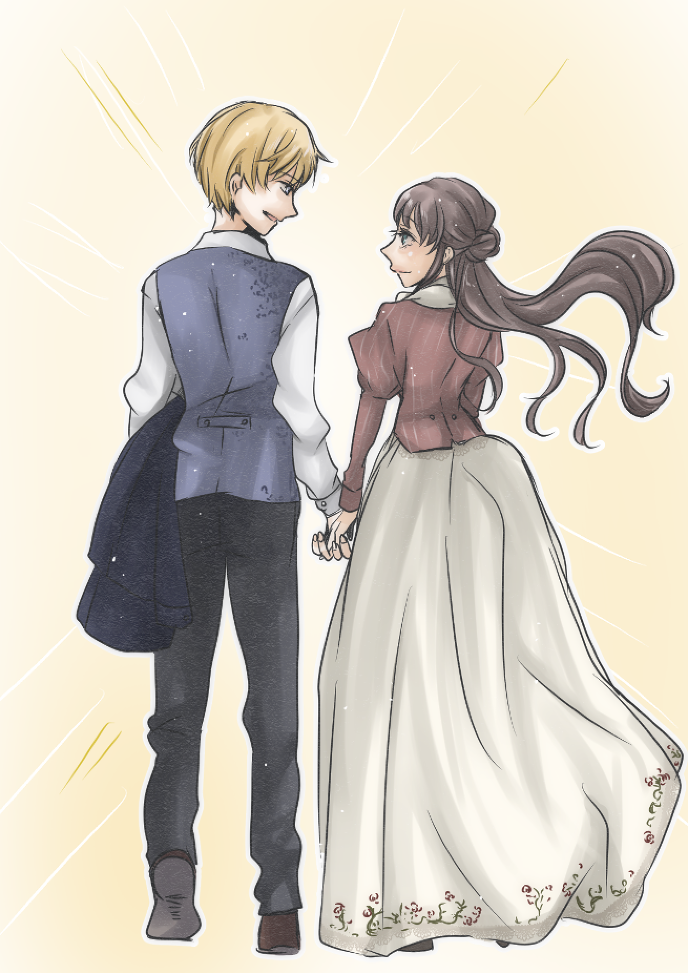

昔とずっと変わらない、忘れもしない……綺麗な金髪と、あどけない顔。

少しはにかんだ笑みで、彼は私のことを見つめていた。

いや――見守っていてくれたんだろう。

セオを、そしてセオのことを忘れられない私を。

あなたは静かに、優しく――私たちのことを見守ってくれていた。

「……なんだ、ずっと待ってくれていたの?」

くすりと笑う私に対して、彼はゆっくりと右手を差し出した。

控えめな性格の彼が、そんなふうにリードするのは初めてだった。

きっと――最初で最後の誘い。

行く当てのない、行き先のない旅路。

だけど不安はなかった。そう……一人ではないから。

私はそっと腕を伸ばし――

彼と手を重ね合わせ、握り合わせた。

「一緒に行こっか……レイ」

ここではない、彼方へ――

0

あなたにおすすめの小説

サレ妻の娘なので、母の敵にざまぁします

二階堂まりい

大衆娯楽

大衆娯楽部門最高記録1位!

※この物語はフィクションです

流行のサレ妻ものを眺めていて、私ならどうする? と思ったので、短編でしたためてみました。

当方未婚なので、妻目線ではなく娘目線で失礼します。

《完結》金貨5000枚で売られた王太子妃

ぜらちん黒糖

恋愛

「愛している。必ず迎えに行くから待っていてくれ」

甘い言葉を信じて、隣国へ「人質」となった王太子妃イザベラ。

旅立ちの前の晩、二人は愛し合い、イザベラのお腹には新しい命が宿った。すぐに夫に知らせた イザベラだったが、夫から届いた返信は、信じられない内容だった。

「それは本当に私の子供なのか?」

結婚初夜、「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と夫に言われました

ましゅぺちーの

恋愛

侯爵令嬢のアリサは婚約者だった王太子テオドールと結婚した。

ちょうどその半年前、アリサの腹違いの妹のシアは不慮の事故で帰らぬ人となっていた。

王太子が婚約者の妹のシアを愛していたのは周知の事実だった。

そんな彼は、結婚初夜、アリサに冷たく言い放った。

「何故彼女が死んでお前が生きているんだ」と。

遡ったのは君だけじゃない。離縁状を置いて出ていった妻ーー始まりは、そこからだった。

沼野 花

恋愛

私は、夫にも子供にも選ばれなかった。

その事実だけを抱え、離縁を突きつけ、家を出た。

そこで待っていたのは、最悪の出来事――

けれど同時に、人生の扉がひらく瞬間でもあった。

夫は愛人と共に好きに生きればいい。

今さら「本当に愛していたのは君だ」と言われても、裏切ったあなたを許すことはできない。

でも、子供たちの心だけは、必ず取り戻す。

妻にも母にもなれなかった伯爵夫人イネス。

過去を悔いながらも、愛を手に入れることを決めた彼女が辿り着いた先には――

王妃そっちのけの王様は二人目の側室を娶る

家紋武範

恋愛

王妃は自分の人生を憂いていた。国王が王子の時代、彼が六歳、自分は五歳で婚約したものの、顔合わせする度に喧嘩。

しかし王妃はひそかに彼を愛していたのだ。

仲が最悪のまま二人は結婚し、結婚生活が始まるが当然国王は王妃の部屋に来ることはない。

そればかりか国王は側室を持ち、さらに二人目の側室を王宮に迎え入れたのだった。

~春の国~片足の不自由な王妃様

クラゲ散歩

恋愛

春の暖かい陽気の中。色鮮やかな花が咲き乱れ。蝶が二人を祝福してるように。

春の国の王太子ジーク=スノーフレーク=スプリング(22)と侯爵令嬢ローズマリー=ローバー(18)が、丘の上にある小さな教会で愛を誓い。女神の祝福を受け夫婦になった。

街中を馬車で移動中。二人はずっと笑顔だった。

それを見た者は、相思相愛だと思っただろう。

しかし〜ここまでくるまでに、王太子が裏で動いていたのを知っているのはごくわずか。

花嫁は〜その笑顔の下でなにを思っているのだろうか??

あなたの片想いを聞いてしまった夜

柴田はつみ

恋愛

「『好きな人がいる』——その一言で、私の世界は音を失った。」

公爵令嬢リリアーヌの初恋は、隣家の若き公爵アレクシスだった。

政務や領地行事で顔を合わせるたび、言葉少なな彼の沈黙さえ、彼女には優しさに聞こえた。——毎日会える。それだけで十分幸せだと信じていた。

しかしある日、回廊の陰で聞いてしまう。

「好きな人がいる。……片想いなんだ」

名前は出ない。だから、リリアーヌの胸は残酷に結論を作る。自分ではないのだ、と。

すべてはあなたの為だった~狂愛~

矢野りと

恋愛

膨大な魔力を有する魔術師アレクサンダーは政略結婚で娶った妻をいつしか愛するようになっていた。だが三年経っても子に恵まれない夫妻に周りは離縁するようにと圧力を掛けてくる。

愛しているのは君だけ…。

大切なのも君だけ…。

『何があってもどんなことをしても君だけは離さない』

※設定はゆるいです。

※お話が合わないときは、そっと閉じてくださいませ。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる