64 / 109

第二章

第64話 それぞれの思い

しおりを挟む「シルビア、俺達もけじめをつけよう」

「え? うん、いいわ、私もベルナドット家から離れて」

「え? いや、そうじゃない。お兄様に挨拶に行こう、シルビアが離縁されるのもだめだし、非公式とはいえ決闘で勝ったんだ」

「……お兄様、非公式だからって言って、はぐらかすかもしれないわ……」

なるほど、いろいろ背負っている貴族様はそういう対応をするのかもしれない。それにしても兄に対してのシルビアさんの対応は辛辣だ。

どうも実家でも仲が良くないようだ。俺の責任でもある。だからなおさら仲直りをしてほしい。

「アンドレ先生、勇者様生誕おめでとうございます」

「勇者様生誕おめでとう」

この挨拶、いやだなー。しかしこの程度これからの会話に比べれば問題ない。

周りは浮かれムードだが、ここだけは戦場のような緊張感が立ち込めている。

とりあえずは形式的な挨拶から始まり、パーティー会場の設営や運営に尽力した生徒会会長としての手腕を正直に評価している等、先生と生徒の立場としての会話が続く。

そして、飲み物を口にして、一息つくと。

「私としてはだ、お前たちの関係は認めない」

「お兄様、決闘で負けたくせに今さら何をおっしゃってるんですか――」

お兄さんは話を続ける。

「――だが、こほん、対外的にはシルビア、お前が魔法都市・ミスリルの要人に嫁入りしたという事実があれば何も問題ない。

その証拠として、ミスリル鉱石の貿易を我が公爵家に優先するもの、それが不可能なら準ずるもの、そうだな、綺麗な織物があったな。それでもいい。

とにかく、ベルナドット家に少なからず利益があれば、公爵家とその傘下の貴族たちはお前たちの結婚を認める。いや……すまないが正式に結婚式は上げられない、あの目障りな黒髪の転入生が言ってたが。

その通り、我が国は未開のようだ、だからそうだな、シルビア、お前は外交の為の道具として魔法都市・ミスリルの要人に嫁入りさせるのだ。政治経済の面で合理的であれば、一族の老人たちも納得するだろう。

嫁ぎ先では我が国のしきたりに従う必要はない。そこで結婚式を挙げればいいだろう。俺に出来るのはそこまでだ。父上も母上も了解してくれたよ」

なるほど、大人の事情とやらを全部話してくれたのか。お兄さん、案外いい人だ。

「お兄様、ありがとうございます」

「勘違いするな、父上と母上に相談した結果だ、私は別にどうでもいいのだ」

「お義兄様、ありがとうございます」

「おまえに義兄と呼ばれる筋合いは! いや……、ふー、この間のコーヒーは旨かった、職務であわただしかったが香りと味は覚えている。できれば一杯頼みたい。それで、俺は許してしまいそうだ、い、義妹よ」

シルビアは俺にウィンクをする。どうやらお兄さんはツンデレのようだ。もう俺たちを認めていて、不器用ながらも政治的な外堀を埋めようと味方になってくれているのだ。

「はいお義兄様、よろこんで!」

◆◆

「ふう、後輩ちゃん達と踊って疲れちゃったかな、さてさて、次は誰と誰をくっ付けようかな。アンジェちゃんは、明らかに僕狙いだ。でも、僕は恋愛対象じゃないし。それに彼女にはファンが多い、うむ、どうしたものか」

ユーギは一通り後輩たちとのダンスを楽しみ、会場の外に出てテラスで休憩をしていた。

会場の中では、一年生の男女がぎこちなくもパートナーを入れ替えつつダンスをしているようだ。

カールとローゼは無事にくっついたし、勇者とシルビアも話し合いはうまくいったようだ。

「うんうん、あとは若い者にまかせて、僕みたいな年寄りはここでのんびりするとしようか」

ユーギとしては別に親切でやってるわけではない、なんとなく、じれったい関係の男女にお節介を焼くのが趣味なだけなのである。

どちらかといえば、仲人といった感じだ。ユーギ自身は特に恋愛自体には興味がないのである。

「ユーギさん、こんなところに一人で何をやってるんだい?」

「おや、ハンス君、それは君もだよね、まあ質問を質問で返すのもあれだ。そうだねー、一ついい仕事をしたから休憩といったところさ、あとは若い者にまかせてって感じかな」

「また、変なことを言って……、それにその格好だと、外は冷えるから中に入った方がいいんじゃないか?」

「おや、わざわざそれを言いに来たのかい? 随分優しいじゃないか、大丈夫さ、僕は氷の魔法を使えるのだよ。氷結の魔女が、寒さで体を壊すなんて笑えないだろ?」

「それは、そうだけど、……いや、その、実は話があるんだ」

ハンスは姿勢を正してユーギの正面に立つ。

「ユーギさん、僕と……いや俺と付き合ってください」

「おや? ハンス君、俺だなんて雄アピールしてるね、背伸びしないの、それになんだい? 僕の身体目当てかな?」

ユーギは片手を腰に、もう一方の手を頭の後に持っていきセクシーポーズを取ってみせる。

「そ、それは、今日君がそんな格好をしているからであって。正直、声を掛けるか迷ったんだ。

そういう目的で声を掛けたと思われたくないし。でも、今日言わないと僕はこの先も後悔すると思ったんだ」

「なるほど、確かにこの格好だと人目を気にして声を掛けにくいね。実際アンジェちゃん以外には声かけられなかったし。ふむ、それで付き合うってどこまでだい?」

「僕は、あなたのことが好きです。キャンプで一緒に旅した時に僕の気持ちは固まった。今まで女性にこんな気持ちを抱いたことはなかった」

「うーん、なるほどね、ちなみに僕と付き合った男は大体、不幸な目に合うんだよ。そうだな、例えばリュウキ君とロクザン君なんかは、僕をめぐって争うようになってね。

国が割れて内乱になってしまったんだよ、あははは、まさに傾国の美女ってやつ? それでも僕と付き合いたいのかい?」

ハンスは適当にはぐらかされているかと思ったが、不思議と嫌な気はしない。

ユーギはいつもの調子で軽口を言うが、どこか嘘はついていないような遠い目をして語るのである。

その表情は彼女の整った顔立ちと相まって、よりハンスの心を惹きつけるだけなのだ。

「ユーギさん。さすがに戦争は嫌だけど、そうだね、もし戦争になっても一緒にいたい。僕は本気だ!」

ハンスは真っすぐにユーギを見つめながら言った。

「おや、なら、そうだね、とりあえずダンスでもどうかな? ちなみに僕は踊りがそんなに上手じゃないんだ」

ユーギは立ち上がると手を差し出す。

「よろこんでリードさせていただきます」

そういうとハンスはユーギの手の甲にキスをする。

「ちなみにユーギさん、その格好でダンスするの?」

「そうだよ、この格好で、いいじゃないか隠すところは隠してるし。照れない照れない。あははは」

1

あなたにおすすめの小説

貧民街の元娼婦に育てられた孤児は前世の記憶が蘇り底辺から成り上がり世界の救世主になる。

黒ハット

ファンタジー

【完結しました】捨て子だった主人公は、元貴族の側室で騙せれて娼婦だった女性に拾われて最下層階級の貧民街で育てられるが、13歳の時に崖から川に突き落とされて意識が無くなり。気が付くと前世の日本で物理学の研究生だった記憶が蘇り、周りの人たちの善意で底辺から抜け出し成り上がって世界の救世主と呼ばれる様になる。

この作品は小説書き始めた初期の作品で内容と書き方をリメイクして再投稿を始めました。感想、応援よろしくお願いいたします。

少し冷めた村人少年の冒険記

mizuno sei

ファンタジー

辺境の村に生まれた少年トーマ。実は日本でシステムエンジニアとして働き、過労死した三十前の男の生まれ変わりだった。

トーマの家は貧しい農家で、神から授かった能力も、村の人たちからは「はずれギフト」とさげすまれるわけの分からないものだった。

優しい家族のために、自分の食い扶持を減らそうと家を出る決心をしたトーマは、唯一無二の相棒、「心の声」である〈ナビ〉とともに、未知の世界へと旅立つのであった。

五年後、元夫の後悔が遅すぎる。~娘が「パパ」と呼びそうで困ってます~

放浪人

恋愛

「君との婚姻は無効だ。実家へ帰るがいい」

大聖堂の冷たい石畳の上で、辺境伯ロルフから突然「婚姻は最初から無かった」と宣告された子爵家次女のエリシア。実家にも見放され、身重の体で王都の旧市街へ追放された彼女は、絶望のどん底で愛娘クララを出産する。

生き抜くために針と糸を握ったエリシアは、持ち前の技術で不思議な力を持つ「祝布(しゅくふ)」を織り上げる職人として立ち上がる。施しではなく「仕事」として正当な対価を払い、決して土足で踏み込んでこない救恤院の監督官リュシアンの温かい優しさに触れエリシアは少しずつ人間らしい心と笑顔を取り戻していった。

しかし五年後。辺境を襲った疫病を救うための緊急要請を通じ、エリシアは冷酷だった元夫ロルフと再会してしまう。しかも隣にいる娘の青い瞳は彼と瓜二つだった。

「すまない。私は父としての責任を果たす」

かつての合理主義の塊だった元夫は、自らの過ちを深く悔い、家の権益を捨ててでも母子を守る「強固な盾」になろうとする。娘のクララもまた、危機から救ってくれた彼を「パパ」と呼び始めてしまい……。

だが、どんなに後悔されても、どんなに身を挺して守られても、一度完全に壊された関係が元に戻ることは絶対にない。エリシアが真の伴侶として選ぶのは、凍えた心を溶かし、温かい日常を共に歩んでくれたリュシアンただ一人だった。

これは、全てを奪われた一人の女性が母として力強く成長し誰にも脅かされることのない「本物の家族」と「静かで確かな幸福」を自分の手で選び取るまでの物語。

転生したら脳筋魔法使い男爵の子供だった。見渡す限り荒野の領地でスローライフを目指します。

克全

ファンタジー

「第3回次世代ファンタジーカップ」参加作。面白いと感じましたらお気に入り登録と感想をくださると作者の励みになります!

辺境も辺境、水一滴手に入れるのも大変なマクネイア男爵家生まれた待望の男子には、誰にも言えない秘密があった。それは前世の記憶がある事だった。姉四人に続いてようやく生まれた嫡男フェルディナンドは、この世界の常識だった『魔法の才能は遺伝しない』を覆す存在だった。だが、五〇年戦争で大活躍したマクネイア男爵インマヌエルは、敵対していた旧教徒から怨敵扱いされ、味方だった新教徒達からも畏れられ、炎竜が砂漠にしてしまったと言う伝説がある地に押し込められたいた。そんな父親達を救うべく、前世の知識と魔法を駆使するのだった。

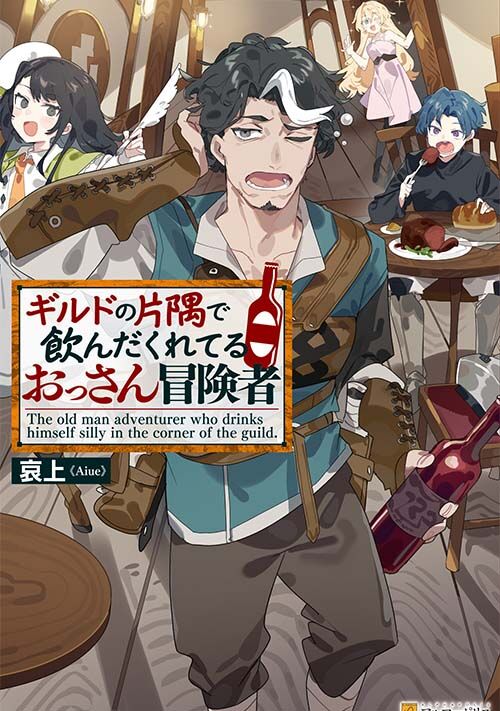

ギルドの片隅で飲んだくれてるおっさん冒険者

哀上

ファンタジー

チートを貰い転生した。

何も成し遂げることなく35年……

ついに前世の年齢を超えた。

※ 第5回次世代ファンタジーカップにて“超個性的キャラクター賞”を受賞。

※この小説は他サイトにも投稿しています。

悪役顔のモブに転生しました。特に影響が無いようなので好きに生きます

竹桜

ファンタジー

ある部屋の中で男が画面に向かいながら、ゲームをしていた。

そのゲームは主人公の勇者が魔王を倒し、ヒロインと結ばれるというものだ。

そして、ヒロインは4人いる。

ヒロイン達は聖女、剣士、武闘家、魔法使いだ。

エンドのルートしては六種類ある。

バットエンドを抜かすと、ハッピーエンドが五種類あり、ハッピーエンドの四種類、ヒロインの中の誰か1人と結ばれる。

残りのハッピーエンドはハーレムエンドである。

大好きなゲームの十回目のエンディングを迎えた主人公はお腹が空いたので、ご飯を食べようと思い、台所に行こうとして、足を滑らせ、頭を強く打ってしまった。

そして、主人公は不幸にも死んでしまった。

次に、主人公が目覚めると大好きなゲームの中に転生していた。

だが、主人公はゲームの中で名前しか出てこない悪役顔のモブに転生してしまった。

主人公は大好きなゲームの中に転生したことを心の底から喜んだ。

そして、折角転生したから、この世界を好きに生きようと考えた。

勇者パーティーにダンジョンで生贄にされました。これで上位神から押し付けられた、勇者の育成支援から解放される。

克全

ファンタジー

エドゥアルには大嫌いな役目、神与スキル『勇者の育成者』があった。力だけあって知能が低い下級神が、勇者にふさわしくない者に『勇者』スキルを与えてしまったせいで、上級神から与えられてしまったのだ。前世の知識と、それを利用して鍛えた絶大な魔力のあるエドゥアルだったが、神与スキル『勇者の育成者』には逆らえず、嫌々勇者を教育していた。だが、勇者ガブリエルは上級神の想像を絶する愚者だった。事もあろうに、エドゥアルを含む300人もの人間を生贄にして、ダンジョンの階層主を斃そうとした。流石にこのような下劣な行いをしては『勇者』スキルは消滅してしまう。対象となった勇者がいなくなれば『勇者の育成者』スキルも消滅する。自由を手に入れたエドゥアルは好き勝手に生きることにしたのだった。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる