42 / 92

竜がいた国『パプリカ王国編』

邪悪な魂?! マルコの母、アンリエッタ様の真実

しおりを挟む

「せっかく助けたのに、殺しちゃうなんてあんまりっス!」

フィオがミドに叫んだ。

――時刻は二三時五八分。

現在地、パプリカ王国の宿の一室。ミドたちが入国してから最初にチェックインした宿である。今しがたマルコの部屋から抜け出して、城からの脱出に成功したミドたちである。

マルコは自分が依頼した目の前のミドが、緑髪の死神であることをまだ知らない――。結果、ミドたちはマルコの自殺を阻止したにもかかわらず、マルコの殺害依頼を引き受けることになった。

ミドはフィオの訴えに答える。

「フィオ、そう言う話は大声で言わない方がいいかな~」

「あんまりだから、あんまりだって言ってるっス!」

フィオはミドが、マルコ殺害の依頼を引き受けたことに不満があるらしい。当然と言えば当然だ。フィオは一度マルコの自殺を阻止しているのだ。それなのに、改めてマルコを殺してしまっては助けた意味がない。

「大体、ミドくんは殺し屋引退したんじゃなかったっスか!?」

「うん、そうだね……」

フィオが言う通り、ミドは正確に言えば“元殺し屋”だ。現在も賞金首として指名手配中の身である。殺人の依頼は基本的に受けていない。例外はあるが、それを主な収入源にはしていないのが現状だ。

キールが宿の部屋を調べ終わったのか、ミドに歩み寄って言う。

「オレもあまり気は乗らねぇな」

「……どうして?」

ミドはキールの顔を一切見ることなく、一点を見つめたままキールに言う。するとキールは椅子に腰かけて言う。

「仮にマルコを殺しても、本当に依頼料が支払われるか不明だ。依頼人=標的だから、依頼人が死んだら誰が払うんだ? 死人に口なしだぞ」

するとミドは笑顔で答えた。

「う~ん『死人に口なし』、そう言われればそうだね~。遺書でも書いてもらえば良かったかな~」

「なんて書かせる気だよ『私が死んだら旅人に財産を』ってか? そんな怪しい遺書、誰が信じるんだ?」

「ははは……そりゃそうだね……」

キールがため息をつきながら言う。するとミドが哀しそうに言った。

「マルコが死にたがってた理由……覚えてる?」

「……確か『死んだ母親に会いたいから』だろ?」

「そう。マルコは死んだお母さんに会いたいんだ。幽霊になって天国に行けば会えると信じてるんだろうね」

「………………」

ミドは静かに言った。

「――ボクは、自殺を否定しない」

その言葉はとても重い一言だった。世間的に言えば批判されて当然の発言である。ミドは続けて言う。

「自殺をする人たちってさ……この世界を生きるのが辛んだよ。無責任に『死んじゃダメ』なんて、ボクには言えない」

普通に生きている人間なら、目の前で死のうとしている人を見かけたらとりあえず止めるだろう。「生きていればいいことがある」「死んだら親や友達が悲しむ」。様々な理由を出して説得しようとする、それが普通の反応だと思うし、間違いではない。しかし、ミドはそれを無責任だと言った。

『死んじゃいけない』なんて、その場しのぎの説得の言葉でしかない。仮に自殺を止められたとしても、その後のケアをするわけではない。数ヶ月もすれば忘れているかもしれない。

だが生かされた人は、その後も人生に苦しみ、死ななかったことを後悔しているかもしれないのだ。それなのに『生きてほしい』なんて無責任には言えない。それは自己満足というものだ。

もし生きて欲しいなら、最後まで一緒に付き添ってあげなければならない。でないと、いつその人が再び自殺を考えるか分からないからだ。

キールは静かにミドの考えに耳を傾け、そして言った。

「オレも死にたい奴は勝手に死ねばいいってのには同意だ。生きるも死ぬも個人の自由だ。他人が口を挟んでいいような軽い問題じゃない。だけどよ、止めるのも無責任だが……止めないってのも無責任だよな?」

「さすがキール、その通りだよ」

確かにその通りだ。先の説明では自殺を止めるのは無責任だと言った。しかし止めないのも無責任である。止める者は最後まで自殺者と向き合う責任があるが、止めない者にはそれすらない。本当の意味で無関係であろうとする。

結局は、止めるも止めないも個人の自由だ。好きな方を選べばいい。他人の言葉は、良い意味でも悪い意味でも『無責任』でしかないのだから。

しかしミドが選んだ選択は違った。自殺者を無責任に止めるのでもなく、無責任にただ傍観するのでもない。『自殺幇助』という選択だった。

それは別の意味で責任の重い行為だろう。だが無責任ではない。ミドは明確に、自分が罪を背負うつもりなのだろうか。

「いいのかよ? そんな胸糞悪い殺し……」

「ボクは世間じゃ極悪人だ。今さら一つ罪が増えることくらい恐くないよ」

キールの問いかけに、ミドは静かに答えた。

「ボクはマルコの願いを叶えたいと思ったんだ。たとえ、それが哀しい方法だとしてもね……」

「だから殺すのか?」

「そう、なるね……」

ミドは俯きながら答えた――。

ミドも自分も死ねば死者と再会できるなど、本当に信じているわけではないだろう。しかし、人は何かを信じている時だけは幸福でいられるものだ。

自殺を考えている者は、自殺のみが救われるたった一つの方法であると信じている。

生きてる人が『生きていればいつか良いことがある』というのも、生きることが救われるたった一つの方法だと信じているから言える言葉だ。

それは正義と悪が、それぞれの人の主観によって大きく違ってくることと同じである。それぞれの主観によって“生きることを幸福”とし“自殺を苦痛”と捉えている人もいれば、その逆も然り。“生きることを苦痛”と捉え“自殺を幸福”と信じている人がいるのも、また事実である。

もし自殺志願者を止めたいのなら、“生きることが幸福である”と本心から信じさせるしかない。そのためには長期間その人に寄り添う必要がある。ゆっくりじっくり最後まで支えてあげる必要がある。長い時間をかけなければ、本当に信じさせることなどできない。だから自殺を止めるという行為は責任が重いのだ。

ほんの一時しか関わらない程度の人間が、他人の生き死にの選択を簡単に変えることなどできるだろうか。

ミドは、パプリカ王国に三日程度しか滞在しない流浪の旅人である。マルコと長期間一緒に居ることなどそもそも不可能だ。ならば、取れる責任の重い行動はたった一つだと判断した。マルコの“哀しい願い”を叶えてあげることであると……。

すると、さきほどまで沈黙していたフィオが言った。

「……つまり、マルちゃんを幽霊にできれば、死なせなくて済むっスか?!」

「……??」

「それなら、心配いらないっス!」

ミドとキールはキョトンとしてフィオを見つめた。

幽霊にできれば、死なせなくて済む? 言っている意味が良く分からない。死ななければなれない存在だから、ミドは苦渋の決断をしたのだ。フィオは明らかに矛盾した発言をしている。

するとフィオは胸に手を当てて言った。

「あーしがマルちゃんを死なせずに、幽霊にしてみせるっス!」

フィオは腰に手を当てて自信満々に宣言した――。

*

――深夜、二時二二分……。

マルコはベッドに入り就寝しようとしている。

マルコは不安で眠ることができなかった。

ベッドに潜り込み、目を閉じて、呼吸をゆっくり吸って吐く。それでも心臓の鼓動が鳴り止まない。

『――もしかしたら、もうすぐ死神が訪れるかもしれない』

そんな期待と不安が絡み合った複雑な感情の中で、マルコは眠れぬ夜を過ごしていた。

「マルコ……マルコ……」

――その時、マルコの耳……いや、頭の中に声が響いて生きた。マルコは、ふと目を開ける。

「マルコ……マルコ……」

「……? 誰?」

マルコは眠い目を擦りながらつぶやく。すると謎の声の主は言う。

「マルコ……お母さんよ……」

「お母さん?」

「助けて、マルコ……」

「お母さん? 本当にお母さんなの??」

「そうよ……、お願い……、このままでは、ヤツが……目覚めてしまう……」

「何? 何なの?」

「王家の墓に行きなさい……そこに……私が――」

謎の天の声は、それだけ言うと消えていった。

王家の墓地、それは代々王族のみが埋葬される特別な墓地である。巨大な塔のような形状をしており、パプリカ城から北側に細い橋が延びており、湖の上にポツンとそびえ立っている。

「………………」

マルコはゆっくりを上半身を起こした。母と名乗る謎の声が響いたのは現実だったのか、それとも夢だったのか。マルコには分からないが、しかしはっきりと覚えている。

× × ×

「――助けて、マルコ……」

× × ×

その言葉が脳裏に焼き付いて離れない。声の主が本当に母親かどうかなどマルコには判断できないが、誰かが助けを求めている事だけは理解できた。

マルコは再び寝ようとベッドに横になって目をつぶる。しかし一向に眠りにつくことができない。マルコはつぶやく。

「行ってみようかな……」

それは単なる好奇心に過ぎなかった。マルコはベッドから降りると、服を着替え始めた。

*

――時刻は深夜二時四一分。

マルコは王家の墓地に来ていた。湖は風に吹かれて静かに揺らいでいた。

目の前には灰色の巨塔が聳え立っている。そこは普段立ち入ることのない場所であり、女王と女王に認められた者以外は立ち入ることを禁じられた場所でもあった。

王族は基本的に立ち入りを認められているのだが、マルコだけは入ってはいけないと固く言われていたことを思いだす。

「バレたら怒られるだろうな……」

マルコが女王の言いつけを破ったのはこれが初めてではない。普段から外に出てはいけないということすら守っていないのだ。以外と好奇心には勝てないところがある。

「少しくらいなら、平気かな」

マルコは王家の墓と呼ばれる巨塔に入っていった。

塔の中は真っ暗で、ロウソクの日がないと何も見えないほどだった。マルコは燭台を片手に階段を昇っていった。

途中には、過去から現在までに亡くなった王家の人たちの骨が祀られた部屋があった。骨壺に収められた王たちの部屋は不気味というより、神聖な雰囲気を醸し出している。

マルコはそれらを軽く流し見して塔の上を目指していった。

マルコの母親に関する場所があるかもしれない、マルコは心のどこかで期待していたのだろうか。一時とはいえ王妃としてパプリカ王国にいたのだ。もしかしたらという思いは拭い去れなかった。

塔の最上部に到着すると、階段を上がったすぐそばに最上階の部屋があった。中から淡い光が洩れているのが分かった。おそらくロウソクの火だろう。

マルコは恐る恐る中を覗く。

「――えっ?!」

マルコは中の光景を見て思わず声を洩らしてしまう。

「――ッ! 誰ですか!!」

女性の声が塔の中に響き渡り、マルコは驚いて隠れてしまう。

「あなたは!? ココには入ってはいけないと言っていたはずですよ! マルコ!」

「……すみません、姉さん」

マルコはすぐにバレたことを理解し、トボトボと中に入っていく。

マルコを叱りつけた声の主は、女王カタリナその人だった。

「マルコ、あなたって人は……どうして言いつけを守れないのですか!」

「……すみません」

カタリナは悲しそうにマルコに向かって怒りを露わにする。マルコはただ俯いてお叱りを受けるしかなかった。だが、マルコの意識はそれどころではなかった。目の前にある奇妙な状況が気になって仕方がなかったのだ。

しばらくするとカタリナの怒りは徐々に静まり、マルコはそのタイミングを見計らって訊ねた。

「姉さん……この女性は、誰ですか?」

「………………………………」

マルコは目の前で横になっている女性を指さして言った。カタリナは少し沈黙する。そしてゆっくりと深呼吸をしたカタリナが言った。

「あなたの……母です」

「――っ!」

マルコの唇が震える。今目の前にいる女性が自分の母であると告げられた。にわかには信じられない。母は死んだはずである。なのに目の前にいる女性は、まるでまだ息をしているかのように血色がよく、みずみずしい肌をしていた。

マルコは自分の言葉で言った。

「この人が……ボクの、お母さん?」

「そうです。あなたの母、アンリエッタ様です」

マルコは初めて母の名前を知った。そして続けて訊ねる。

「どうしてボクのお母さんが、ここで寝ているのですか?」

「今まであなたの母は死んだと言ってきましたが、アレは少し違います。あなたの母アンリエッタ様は、いわゆる植物状態なのです……」

「それって、どういう……?」

「肉体は生きているのに、魂のみが別の場所にあるということです」

「お母さんは、まだ生きてるってことですか?!」

「……何とも言えません。生きていると言えばそうですが、死んでいるともいえるのです」

カタリナは何とも歯切れの悪い言い方をした。魂が別の場所にあるとは一体どういうことだろうか。マルコの頭は混乱し、目の前で寝ている母をただ見つめるしかできなかった。

「お母さんの魂は、いまどこにいるのですか?」

「………………」

「教えてください! 姉さん!」

「……ドラゴ・シムティエール迷宮に封印されています」

「ドラゴ……迷宮??」

ドラゴ・シムティエール迷宮。そこは自殺の名所として有名な場所である。毎年大勢の若者から老人まで、吸い込まれるように迷宮に入っていき、二度と帰ってくることはない。

マルコは問いかける。

「どうして封印されているのですか?」

「あの迷宮は自殺の名所として有名ですが、本来は邪悪な魂が封印される場所でもあるのです」

「それって……お母さんの魂は、邪悪だってことですか?」

「そういう、ことです……」

カタリナは言いづらそうに目を背けながら、マルコに言った。マルコはそれを聞いて放心する。カタリナはマルコの表情を見て、申し訳なさそうに言った。

「ですがアンリエッタ様は、本当は――」

カタリナは言いかけて口をつぐんだ。マルコが言う。

「本当は……何ですか?」

「いいえ、何でもありません」

今の会話の中で、カタリナはマルコの母アンリエッタを完全に邪悪な存在であると思っていない様子が垣間見えた。

マルコはゆっくりとカタリナに問いかけた。

「じゃあ……迷宮の封印を解けば、お母さんは目を覚ますのですか?」

「それは、絶対になりません!」

「どうしてですか!??」

「……あなたがそれを知る必要はありません。さぁ、分かったら部屋に戻りなさい。もう二度とこの塔に入ることは許しません、いいですね!!」

「……わかり、ました」

カタリナはマルコを睨みつける。マルコは言われるままに塔を降りていった。

マルコは帰る途中、一人で考えていた。女王カタリナのあの態度は絶対におかしい。本当にマルコの母を邪悪だと思っているなら、あんな風な態度はしない。

「よし、決めた!」

マルコは、とある決意を固めた――。

*

――翌朝。

「ミドさあああああああああああああああああああああああああああああああああん!」

マルコがミドたちの元に現れる。どうやら旅人がどこにいったのかを宿の人に聞いたらしい。ミドたちは朝食をとっている最中だった。

「どうしたのマルコ? そんなに慌てて。悪いんだけど……あの約束のことだったら、まだ時間が掛かりそうで――」

ミドが頭を掻きながら言いかけると、マルコはその言葉を遮って言う。

「――ボク、まだ死ねません!」

「………………へ?」

ミド一行がポカンと口を開けて、マルコを見た――。

フィオがミドに叫んだ。

――時刻は二三時五八分。

現在地、パプリカ王国の宿の一室。ミドたちが入国してから最初にチェックインした宿である。今しがたマルコの部屋から抜け出して、城からの脱出に成功したミドたちである。

マルコは自分が依頼した目の前のミドが、緑髪の死神であることをまだ知らない――。結果、ミドたちはマルコの自殺を阻止したにもかかわらず、マルコの殺害依頼を引き受けることになった。

ミドはフィオの訴えに答える。

「フィオ、そう言う話は大声で言わない方がいいかな~」

「あんまりだから、あんまりだって言ってるっス!」

フィオはミドが、マルコ殺害の依頼を引き受けたことに不満があるらしい。当然と言えば当然だ。フィオは一度マルコの自殺を阻止しているのだ。それなのに、改めてマルコを殺してしまっては助けた意味がない。

「大体、ミドくんは殺し屋引退したんじゃなかったっスか!?」

「うん、そうだね……」

フィオが言う通り、ミドは正確に言えば“元殺し屋”だ。現在も賞金首として指名手配中の身である。殺人の依頼は基本的に受けていない。例外はあるが、それを主な収入源にはしていないのが現状だ。

キールが宿の部屋を調べ終わったのか、ミドに歩み寄って言う。

「オレもあまり気は乗らねぇな」

「……どうして?」

ミドはキールの顔を一切見ることなく、一点を見つめたままキールに言う。するとキールは椅子に腰かけて言う。

「仮にマルコを殺しても、本当に依頼料が支払われるか不明だ。依頼人=標的だから、依頼人が死んだら誰が払うんだ? 死人に口なしだぞ」

するとミドは笑顔で答えた。

「う~ん『死人に口なし』、そう言われればそうだね~。遺書でも書いてもらえば良かったかな~」

「なんて書かせる気だよ『私が死んだら旅人に財産を』ってか? そんな怪しい遺書、誰が信じるんだ?」

「ははは……そりゃそうだね……」

キールがため息をつきながら言う。するとミドが哀しそうに言った。

「マルコが死にたがってた理由……覚えてる?」

「……確か『死んだ母親に会いたいから』だろ?」

「そう。マルコは死んだお母さんに会いたいんだ。幽霊になって天国に行けば会えると信じてるんだろうね」

「………………」

ミドは静かに言った。

「――ボクは、自殺を否定しない」

その言葉はとても重い一言だった。世間的に言えば批判されて当然の発言である。ミドは続けて言う。

「自殺をする人たちってさ……この世界を生きるのが辛んだよ。無責任に『死んじゃダメ』なんて、ボクには言えない」

普通に生きている人間なら、目の前で死のうとしている人を見かけたらとりあえず止めるだろう。「生きていればいいことがある」「死んだら親や友達が悲しむ」。様々な理由を出して説得しようとする、それが普通の反応だと思うし、間違いではない。しかし、ミドはそれを無責任だと言った。

『死んじゃいけない』なんて、その場しのぎの説得の言葉でしかない。仮に自殺を止められたとしても、その後のケアをするわけではない。数ヶ月もすれば忘れているかもしれない。

だが生かされた人は、その後も人生に苦しみ、死ななかったことを後悔しているかもしれないのだ。それなのに『生きてほしい』なんて無責任には言えない。それは自己満足というものだ。

もし生きて欲しいなら、最後まで一緒に付き添ってあげなければならない。でないと、いつその人が再び自殺を考えるか分からないからだ。

キールは静かにミドの考えに耳を傾け、そして言った。

「オレも死にたい奴は勝手に死ねばいいってのには同意だ。生きるも死ぬも個人の自由だ。他人が口を挟んでいいような軽い問題じゃない。だけどよ、止めるのも無責任だが……止めないってのも無責任だよな?」

「さすがキール、その通りだよ」

確かにその通りだ。先の説明では自殺を止めるのは無責任だと言った。しかし止めないのも無責任である。止める者は最後まで自殺者と向き合う責任があるが、止めない者にはそれすらない。本当の意味で無関係であろうとする。

結局は、止めるも止めないも個人の自由だ。好きな方を選べばいい。他人の言葉は、良い意味でも悪い意味でも『無責任』でしかないのだから。

しかしミドが選んだ選択は違った。自殺者を無責任に止めるのでもなく、無責任にただ傍観するのでもない。『自殺幇助』という選択だった。

それは別の意味で責任の重い行為だろう。だが無責任ではない。ミドは明確に、自分が罪を背負うつもりなのだろうか。

「いいのかよ? そんな胸糞悪い殺し……」

「ボクは世間じゃ極悪人だ。今さら一つ罪が増えることくらい恐くないよ」

キールの問いかけに、ミドは静かに答えた。

「ボクはマルコの願いを叶えたいと思ったんだ。たとえ、それが哀しい方法だとしてもね……」

「だから殺すのか?」

「そう、なるね……」

ミドは俯きながら答えた――。

ミドも自分も死ねば死者と再会できるなど、本当に信じているわけではないだろう。しかし、人は何かを信じている時だけは幸福でいられるものだ。

自殺を考えている者は、自殺のみが救われるたった一つの方法であると信じている。

生きてる人が『生きていればいつか良いことがある』というのも、生きることが救われるたった一つの方法だと信じているから言える言葉だ。

それは正義と悪が、それぞれの人の主観によって大きく違ってくることと同じである。それぞれの主観によって“生きることを幸福”とし“自殺を苦痛”と捉えている人もいれば、その逆も然り。“生きることを苦痛”と捉え“自殺を幸福”と信じている人がいるのも、また事実である。

もし自殺志願者を止めたいのなら、“生きることが幸福である”と本心から信じさせるしかない。そのためには長期間その人に寄り添う必要がある。ゆっくりじっくり最後まで支えてあげる必要がある。長い時間をかけなければ、本当に信じさせることなどできない。だから自殺を止めるという行為は責任が重いのだ。

ほんの一時しか関わらない程度の人間が、他人の生き死にの選択を簡単に変えることなどできるだろうか。

ミドは、パプリカ王国に三日程度しか滞在しない流浪の旅人である。マルコと長期間一緒に居ることなどそもそも不可能だ。ならば、取れる責任の重い行動はたった一つだと判断した。マルコの“哀しい願い”を叶えてあげることであると……。

すると、さきほどまで沈黙していたフィオが言った。

「……つまり、マルちゃんを幽霊にできれば、死なせなくて済むっスか?!」

「……??」

「それなら、心配いらないっス!」

ミドとキールはキョトンとしてフィオを見つめた。

幽霊にできれば、死なせなくて済む? 言っている意味が良く分からない。死ななければなれない存在だから、ミドは苦渋の決断をしたのだ。フィオは明らかに矛盾した発言をしている。

するとフィオは胸に手を当てて言った。

「あーしがマルちゃんを死なせずに、幽霊にしてみせるっス!」

フィオは腰に手を当てて自信満々に宣言した――。

*

――深夜、二時二二分……。

マルコはベッドに入り就寝しようとしている。

マルコは不安で眠ることができなかった。

ベッドに潜り込み、目を閉じて、呼吸をゆっくり吸って吐く。それでも心臓の鼓動が鳴り止まない。

『――もしかしたら、もうすぐ死神が訪れるかもしれない』

そんな期待と不安が絡み合った複雑な感情の中で、マルコは眠れぬ夜を過ごしていた。

「マルコ……マルコ……」

――その時、マルコの耳……いや、頭の中に声が響いて生きた。マルコは、ふと目を開ける。

「マルコ……マルコ……」

「……? 誰?」

マルコは眠い目を擦りながらつぶやく。すると謎の声の主は言う。

「マルコ……お母さんよ……」

「お母さん?」

「助けて、マルコ……」

「お母さん? 本当にお母さんなの??」

「そうよ……、お願い……、このままでは、ヤツが……目覚めてしまう……」

「何? 何なの?」

「王家の墓に行きなさい……そこに……私が――」

謎の天の声は、それだけ言うと消えていった。

王家の墓地、それは代々王族のみが埋葬される特別な墓地である。巨大な塔のような形状をしており、パプリカ城から北側に細い橋が延びており、湖の上にポツンとそびえ立っている。

「………………」

マルコはゆっくりを上半身を起こした。母と名乗る謎の声が響いたのは現実だったのか、それとも夢だったのか。マルコには分からないが、しかしはっきりと覚えている。

× × ×

「――助けて、マルコ……」

× × ×

その言葉が脳裏に焼き付いて離れない。声の主が本当に母親かどうかなどマルコには判断できないが、誰かが助けを求めている事だけは理解できた。

マルコは再び寝ようとベッドに横になって目をつぶる。しかし一向に眠りにつくことができない。マルコはつぶやく。

「行ってみようかな……」

それは単なる好奇心に過ぎなかった。マルコはベッドから降りると、服を着替え始めた。

*

――時刻は深夜二時四一分。

マルコは王家の墓地に来ていた。湖は風に吹かれて静かに揺らいでいた。

目の前には灰色の巨塔が聳え立っている。そこは普段立ち入ることのない場所であり、女王と女王に認められた者以外は立ち入ることを禁じられた場所でもあった。

王族は基本的に立ち入りを認められているのだが、マルコだけは入ってはいけないと固く言われていたことを思いだす。

「バレたら怒られるだろうな……」

マルコが女王の言いつけを破ったのはこれが初めてではない。普段から外に出てはいけないということすら守っていないのだ。以外と好奇心には勝てないところがある。

「少しくらいなら、平気かな」

マルコは王家の墓と呼ばれる巨塔に入っていった。

塔の中は真っ暗で、ロウソクの日がないと何も見えないほどだった。マルコは燭台を片手に階段を昇っていった。

途中には、過去から現在までに亡くなった王家の人たちの骨が祀られた部屋があった。骨壺に収められた王たちの部屋は不気味というより、神聖な雰囲気を醸し出している。

マルコはそれらを軽く流し見して塔の上を目指していった。

マルコの母親に関する場所があるかもしれない、マルコは心のどこかで期待していたのだろうか。一時とはいえ王妃としてパプリカ王国にいたのだ。もしかしたらという思いは拭い去れなかった。

塔の最上部に到着すると、階段を上がったすぐそばに最上階の部屋があった。中から淡い光が洩れているのが分かった。おそらくロウソクの火だろう。

マルコは恐る恐る中を覗く。

「――えっ?!」

マルコは中の光景を見て思わず声を洩らしてしまう。

「――ッ! 誰ですか!!」

女性の声が塔の中に響き渡り、マルコは驚いて隠れてしまう。

「あなたは!? ココには入ってはいけないと言っていたはずですよ! マルコ!」

「……すみません、姉さん」

マルコはすぐにバレたことを理解し、トボトボと中に入っていく。

マルコを叱りつけた声の主は、女王カタリナその人だった。

「マルコ、あなたって人は……どうして言いつけを守れないのですか!」

「……すみません」

カタリナは悲しそうにマルコに向かって怒りを露わにする。マルコはただ俯いてお叱りを受けるしかなかった。だが、マルコの意識はそれどころではなかった。目の前にある奇妙な状況が気になって仕方がなかったのだ。

しばらくするとカタリナの怒りは徐々に静まり、マルコはそのタイミングを見計らって訊ねた。

「姉さん……この女性は、誰ですか?」

「………………………………」

マルコは目の前で横になっている女性を指さして言った。カタリナは少し沈黙する。そしてゆっくりと深呼吸をしたカタリナが言った。

「あなたの……母です」

「――っ!」

マルコの唇が震える。今目の前にいる女性が自分の母であると告げられた。にわかには信じられない。母は死んだはずである。なのに目の前にいる女性は、まるでまだ息をしているかのように血色がよく、みずみずしい肌をしていた。

マルコは自分の言葉で言った。

「この人が……ボクの、お母さん?」

「そうです。あなたの母、アンリエッタ様です」

マルコは初めて母の名前を知った。そして続けて訊ねる。

「どうしてボクのお母さんが、ここで寝ているのですか?」

「今まであなたの母は死んだと言ってきましたが、アレは少し違います。あなたの母アンリエッタ様は、いわゆる植物状態なのです……」

「それって、どういう……?」

「肉体は生きているのに、魂のみが別の場所にあるということです」

「お母さんは、まだ生きてるってことですか?!」

「……何とも言えません。生きていると言えばそうですが、死んでいるともいえるのです」

カタリナは何とも歯切れの悪い言い方をした。魂が別の場所にあるとは一体どういうことだろうか。マルコの頭は混乱し、目の前で寝ている母をただ見つめるしかできなかった。

「お母さんの魂は、いまどこにいるのですか?」

「………………」

「教えてください! 姉さん!」

「……ドラゴ・シムティエール迷宮に封印されています」

「ドラゴ……迷宮??」

ドラゴ・シムティエール迷宮。そこは自殺の名所として有名な場所である。毎年大勢の若者から老人まで、吸い込まれるように迷宮に入っていき、二度と帰ってくることはない。

マルコは問いかける。

「どうして封印されているのですか?」

「あの迷宮は自殺の名所として有名ですが、本来は邪悪な魂が封印される場所でもあるのです」

「それって……お母さんの魂は、邪悪だってことですか?」

「そういう、ことです……」

カタリナは言いづらそうに目を背けながら、マルコに言った。マルコはそれを聞いて放心する。カタリナはマルコの表情を見て、申し訳なさそうに言った。

「ですがアンリエッタ様は、本当は――」

カタリナは言いかけて口をつぐんだ。マルコが言う。

「本当は……何ですか?」

「いいえ、何でもありません」

今の会話の中で、カタリナはマルコの母アンリエッタを完全に邪悪な存在であると思っていない様子が垣間見えた。

マルコはゆっくりとカタリナに問いかけた。

「じゃあ……迷宮の封印を解けば、お母さんは目を覚ますのですか?」

「それは、絶対になりません!」

「どうしてですか!??」

「……あなたがそれを知る必要はありません。さぁ、分かったら部屋に戻りなさい。もう二度とこの塔に入ることは許しません、いいですね!!」

「……わかり、ました」

カタリナはマルコを睨みつける。マルコは言われるままに塔を降りていった。

マルコは帰る途中、一人で考えていた。女王カタリナのあの態度は絶対におかしい。本当にマルコの母を邪悪だと思っているなら、あんな風な態度はしない。

「よし、決めた!」

マルコは、とある決意を固めた――。

*

――翌朝。

「ミドさあああああああああああああああああああああああああああああああああん!」

マルコがミドたちの元に現れる。どうやら旅人がどこにいったのかを宿の人に聞いたらしい。ミドたちは朝食をとっている最中だった。

「どうしたのマルコ? そんなに慌てて。悪いんだけど……あの約束のことだったら、まだ時間が掛かりそうで――」

ミドが頭を掻きながら言いかけると、マルコはその言葉を遮って言う。

「――ボク、まだ死ねません!」

「………………へ?」

ミド一行がポカンと口を開けて、マルコを見た――。

0

あなたにおすすめの小説

【R18】純粋無垢なプリンセスは、婚礼した冷徹と噂される美麗国王に三日三晩の初夜で蕩かされるほど溺愛される

奏音 美都

恋愛

数々の困難を乗り越えて、ようやく誓約の儀を交わしたグレートブルタン国のプリンセスであるルチアとシュタート王国、国王のクロード。

けれど、それぞれの執務に追われ、誓約の儀から二ヶ月経っても夫婦の時間を過ごせずにいた。

そんなある日、ルチアの元にクロードから別邸への招待状が届けられる。そこで三日三晩の甘い蕩かされるような初夜を過ごしながら、クロードの過去を知ることになる。

2人の出会いを描いた作品はこちら

「純粋無垢なプリンセスを野盗から助け出したのは、冷徹と噂される美麗国王でした」https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/443443630

2人の誓約の儀を描いた作品はこちら

「純粋無垢なプリンセスは、冷徹と噂される美麗国王と誓約の儀を結ぶ」

https://www.alphapolis.co.jp/novel/702276663/183445041

ドマゾネスの掟 ~ドMな褐色少女は僕に責められたがっている~

桂

ファンタジー

探検家の主人公は伝説の部族ドマゾネスを探すために密林の奥へ進むが道に迷ってしまう。

そんな彼をドマゾネスの少女カリナが発見してドマゾネスの村に連れていく。

そして、目覚めた彼はドマゾネスたちから歓迎され、子種を求められるのだった。

屈辱と愛情

守 秀斗

恋愛

最近、夫の態度がおかしいと思っている妻の名和志穂。25才。仕事で疲れているのかとそっとしておいたのだが、一か月もベッドで抱いてくれない。思い切って、夫に聞いてみると意外な事を言われてしまうのだが……。

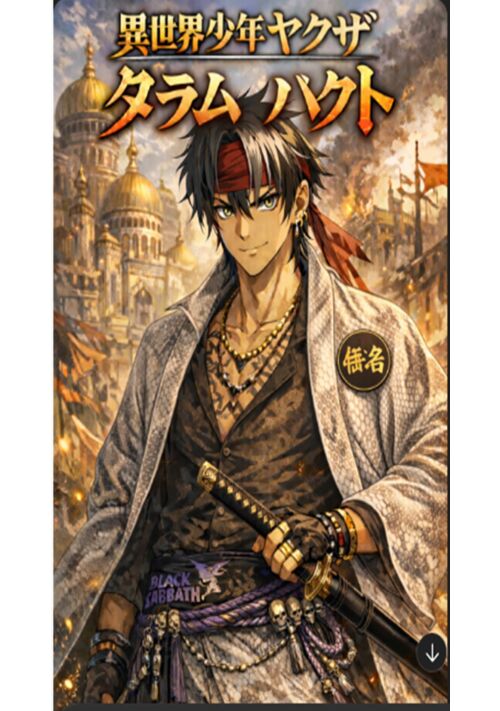

異世界子供ヤクザ【ダラムルバクト】

忍絵 奉公

ファンタジー

孤児院からスラムで育ったバクト。異空間収納と鑑定眼のダブルギフト持ちだった。王都西地区20番街では8割を縄張りとする先代のじいさんに拾われる。しかしその爺さんが死んだときに幹部同士のいざこざが起こり、組は解散。どさくさにまぎれてバクトが5・6番街の守役となった。物語はそこから始まる。7・8番街を収めるダモンとの争い。また後ろ盾になろうと搾取しようとする侯爵ポンポチーコ。バクトは彼らを越えて、どんどん規格外に大きくなっていく。

JKメイドはご主人様のオモチャ 命令ひとつで脱がされて、触られて、好きにされて――

のぞみ

恋愛

「今日から、お前は俺のメイドだ。ベッドの上でもな」

高校二年生の蒼井ひなたは、借金に追われた家族の代わりに、ある大富豪の家で住み込みメイドとして働くことに。

そこは、まるでおとぎ話に出てきそうな大きな洋館。

でも、そこで待っていたのは、同じ高校に通うちょっと有名な男の子――完璧だけど性格が超ドSな御曹司、天城 蓮だった。

昼間は生徒会長、夜は…ご主人様?

しかも、彼の命令はちょっと普通じゃない。

「掃除だけじゃダメだろ? ご主人様の癒しも、メイドの大事な仕事だろ?」

手を握られるたび、耳元で囁かれるたび、心臓がバクバクする。

なのに、ひなたの体はどんどん反応してしまって…。

怒ったり照れたりしながらも、次第に蓮に惹かれていくひなた。

だけど、彼にはまだ知られていない秘密があって――

「…ほんとは、ずっと前から、私…」

ただのメイドなんかじゃ終わりたくない。

恋と欲望が交差する、ちょっぴり危険な主従ラブストーリー。

俺は陰キャだったはずなのに……なぜか学園内でモテ期が到来した件

こうたろ

青春

友人も恋人も居ないボッチ学生だった山田拓海が何故かモテだしてしまう。

・学園一の美人で、男女問わず憧れの的。

・陸上部のエースで、明るく活発なスポーツ女子。

・物静かで儚げな美術部員。

・アメリカから来た金髪碧眼でハイテンションな留学生。

・幼稚園から中学まで毎朝一緒に登校していた幼馴染。

拓海の生活はどうなるのか!?

鬼の兵法伝承者、異世界に転世せしむる

書仙凡人

ファンタジー

俺の名は桜木小次郎。

鬼一法眼を祖とする鬼一兵法の令和の伝承者。

だがある時、なぜか突然死してしまったのだ。

その時、自称神様の変なペンギンが現れて、ファンタジー世界の転生を持ちかけられた。

俺はヤケになって転生受け入れたら、とんでもない素性の奴にログインする事になったのである。

ログイン先は滅亡した国の王子で、従者に毒盛られて殺されたばかり。

なにこれ? クーリングオフねぇのかよ!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる