1,251 / 1,289

第48話

(9)

しおりを挟む加藤は表情をぴくりとも動かさなかったが、一方の小野寺はわずかな不快感を目元に漂わせた。

「五十音順じゃないんですか」

何かと思えば、名を呼んだ順番のことらしい。そこにこだわるのかと、和彦が苦笑を洩らした隣で、組員は剣呑とした視線を小野寺に向けている。

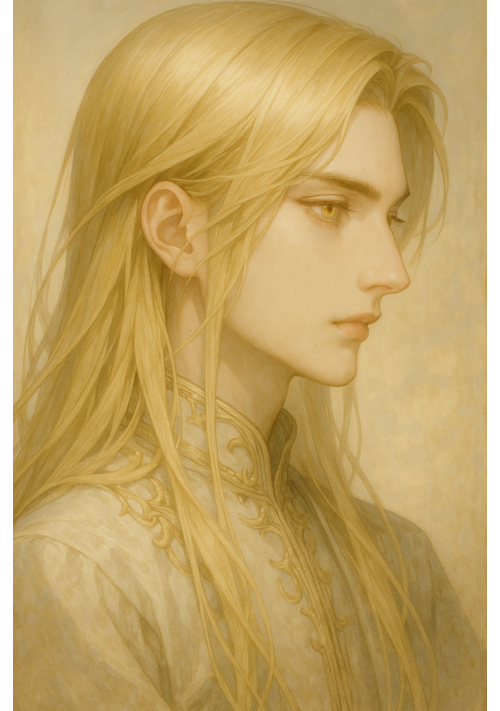

南郷率いる第二遊撃隊の隊員である加藤と小野寺を、もちろん和彦は覚えている。南郷自ら紹介してきたということもあるが、加藤は特に印象深い。野暮ったいスーツのせいで、精悍な体つきも黒々とした影のような左腕のタトゥーも隠れてはいるものの、加藤の個性を損なうには至っていない。切れ長の目と高い位置にある頬骨の、人によっては惹きつけられそうな顔立ちは、以前会ったときに比べてさらに大人びてきている。荒んだ雰囲気が落ち着いたようにも見え、少なくとも隊員となったあとも南郷の下でひどい扱いは受けていないようだ。

加藤と再会してどうしても脳裏を過るのは、中嶋の顔だ。いまだ関係は続いているのだろうかと余計なことを考え、慌てて思考の外に追い払い、視線を加藤の隣に移す。

小野寺は、華のある甘い顔立ちも、美容室で手入れしていそうなおしゃれな若者らしい髪型も変わっていないが、前に会ったときにはなかった銀色のアクセサリーを右耳にしている。一瞬ピアスかと思ったが、凝った彫金が施されたイヤーカフだ。遊び慣れた学生のような風情だが、それでも軽んじる気持ちを抱かせないのは、油断ならない目つきのせいだ。計算高さと冷静さが同居している。

「……それで、挨拶って?」

和彦から水を向けると、加藤と小野寺が互いに軽く目配せし合う。口を開いたのは小野寺だった。

「佐伯先生の護衛を任されることになりました」

「はあっ?」

声を上げたのは、隣の組員だ。一拍遅れて和彦も、えっ、と小さく声を洩らす。

「そんな話、聞いてないんだけど……」

「南郷さんは、前に佐伯先生に話してあると言ってましたけど」

やけに小野寺の言葉は刺々しい。どうやら嫌われているようだと薄々感じながら、和彦は頭の中で、過去の南郷との会話を思い返し、口元に手をやっていた。二人を南郷から紹介されたとき、護衛云々とさらりとだが確かに言われていたのだ。ただ、本気にはしていなかったというのが正直なところだ。

あの時点で、南郷は状況の変化をどこまで予測していたのかと、少し不気味だった。

渋々、小野寺の発言の正しさを認めながらも、和彦は説明の続きを加藤に求める。

「南郷さん、君たちにはなんと言ったんだ?」

不愛想でとっつきにくい印象がある加藤だが、生まじめで素直な性格だと知っている。今も、こちらの問いかけに対して、訥々と説明してくれた。

「研修、のようなものだと言われました。そのうち、護衛の仕事も任せるようになるから、まずは対象との距離感を覚えろと。ただ、俺らみたいなガキだと、無礼を働いて相手を怒らせたら面倒だから……」

何かと甘い和彦が選ばれたというわけだ。

舐めてるのか、と洩らしたのは、やはり組員だ。いかにも南郷が言いそうなことだと、和彦は苦笑いをするしかない。

「ぼくが都合がいいということか。――そういえば、君のほうは痛い教訓があったな」

和彦の言葉に、加藤は気まずそうに視線を伏せる。仕事熱心な加藤はひっそりと和彦を見守るつもりで尾行して、それが長嶺組の組員たちにバレて騒動になったことがある。ここで思い出したのが、自分の隣に座っている組員が、そのとき加藤を取り押さえた一人だということだ。

「仮に君らが護衛につくとして、ぼくは出かける用事のたびに連絡しないといけないのか? まさか二人で交代して、ぼくの部屋の近くで張り込むのも無理があるだろう」

今はもう護衛がついての移動に慣れたとはいえ、やはり窮屈ではある。それなのに、自分につく人数がさらに増えるのかと思うと、部屋に引きこもっていたくなる。

「……守ってもらわないといけないほど、ぼくに何かあるとも思えないし……」

「でも、尾行されたんですよね。何日か前」

和彦は、反射的に小野寺を睨みつける。

「南郷さんから、そんなことまで聞いたのか」

「自分を犬だと思って、佐伯先生の敵だとみなしたらとにかく食らいつけと言われました。尾行してきた連中のガラを押さえたいそうです」

物騒な猟犬を連れ歩く自分の姿を想像して、頭が痛くなってくる。和彦を尾行した相手が誰なのか把握したうえで、こんな命令を下したであろう南郷は――というより総和会は、事を荒立てる気があるということだ。

「俺たちは佐伯先生の視界になるべく入らないよう、気をつけます。あくまで護衛見習いということで、仮にトラブルがあっても、俺たちのことは捨て置いてください。佐伯先生が逃げる間の壁代わりぐらいにはなりますから」

そんなものが必要になる事態は考えにくいと、和彦はもごもごと小声で反論してみるが、当然のように受け流された。

「はあ……。どうせぼくに決定権はないだろうし、詳細は総和会と長嶺組で詰めてくれ。研修というなら、いつかは終了するんだろうし……」

「先生、迂闊なことを言うと、本格的に派遣される事態になりますよ」

組員から苦言を呈された。

厄介な話はすべて賢吾に丸投げすることにして、用は済んだと席を立ちかけた和彦は、ふと気になって二人に尋ねた。

「そういえば君たちは、〈寮〉に入ったのか?」

「……俺だけです」

片手を挙げたのは小野寺だ。なんとなく納得できたのは、守光の側には南郷がいて、その南郷の側に、小野寺ならついていそうな印象があったからだ。加藤に視線を向けると、和彦が言いたいことを察したのか、頷いて返される。

「俺は、本部の外で寝起きしているほうが都合がいいので。ただ、南郷隊長に呼ばれて、寮の庭の整備を手伝っています」

そういう名目で、南郷は若い隊員も堂々と本部に出入りさせられるわけだ。

挨拶が済んだということで四人は席を立ったものの、行き先は同じで、一階に降りるエレベーターだ。一応、和彦の護衛という意気込みの表れか、両隣を歩く加藤と小野寺に、なんとも落ち着かない。

エレベーターに乗り込んだ和彦は、傍らに立つ加藤をうかがう。中嶋との関係は続いているのだろうかと、性質のよろしくない好奇心がわずかに疼く。一応、中嶋本人とはメッセージのやり取りはしたが、無事に戻ってきたことを報告するのに頭がいっぱいで、探りを入れようなどと思いつきもしなかった。

「あっ」

加藤と小野寺に見守られながら、駐車場で待機していた車に乗り込もうとしたところで、和彦は声を洩らす。和彦の側に立っていた組員が、パッとこちらを見た。ついでに、運転席の組員も。

「どうかしましたか、先生」

「いや……、ちょっと、思い出したことがあって……。大したことじゃないんだ」

いそいそと車に乗り込んでシートベルトをしてから、スマートフォンを手にする。

中嶋のことが気になったのをきっかけに、いまだ秦に連絡していなかったことを思い出した。賢吾にはとっくにバレているが、鷹津の共犯者である秦との連絡を、今は控えておこうかとためらっているうちに、うっかり日にちが経ってしまった。薄情ですねと、あの男なら甘く苦笑いしながら許してくれそうだが。

秦と連絡を取れば、鷹津の様子が知りたくなるのは必然だ。和彦がそうなるであろうことを当然賢吾は予測しているはずだが、秦と連絡を取るなとは言われていない。それどころか――。

スマートフォンのアドレス帳を開くと、しっかりと秦の名がある。このスマートフォンを渡されたときにはすでに登録されていたのだ。

秦宛てにメッセージを送信すると、すぐに返事が返ってきた。やり取りを数回繰り返して、あっという間に予定が決まる。やれやれと一息ついてシートに体を預けようとして、念のため背後を振り返る。素人の和彦では、尾行がついているのか判断がつかなかったが、助手席の組員が苦笑いを含んだ声で教えてくれた。

「大丈夫ですよ、先生。〈護衛〉の車はついてきていません」

「……さすがに、総和会絡みの用事のときだけにしてほしいなあ。護衛の追加は」

「組に戻ったら、すぐに組長に確認しておきます」

次から次へと、と密かに嘆息した和彦は、外の景色に目を向ける。

さらに面倒が増えたという思いの一方で、さきほどの加藤と小野寺の組み合わせに、笑いが込み上げてきそうになる。対照的な見た目と、微妙な距離感から、あの二人の相性の悪さが伝わってきたのだ。それが南郷の下にいて、とりあえず行儀良くしている様子に、微笑ましさすら抱いてしまう。大部分は、加藤のおかげだ。

加藤とはときどき食事に行っていると、前に三田村が教えてくれたことがある。加藤に親しみを覚えるのは、その情報もあったからだ。

気の張る用事が終わったからといって、まっすぐマンションに帰るわけにはいかない。和彦には、もう一つ済ませておく用事があった。

325

あなたにおすすめの小説

かわいい美形の後輩が、俺にだけメロい

日向汐

BL

過保護なかわいい系美形の後輩。

たまに見せる甘い言動が受けの心を揺する♡

そんなお話。

【攻め】

雨宮千冬(あめみや・ちふゆ)

大学1年。法学部。

淡いピンク髪、甘い顔立ちの砂糖系イケメン。

甘く切ないラブソングが人気の、歌い手「フユ」として匿名活動中。

【受け】

睦月伊織(むつき・いおり)

大学2年。工学部。

黒髪黒目の平凡大学生。ぶっきらぼうな口調と態度で、ちょっとずぼら。恋愛は初心。

帝は傾国の元帥を寵愛する

tii

BL

セレスティア帝国、帝国歴二九九年――建国三百年を翌年に控えた帝都は、祝祭と喧騒に包まれていた。

舞踏会と武道会、華やかな催しの主役として並び立つのは、冷徹なる公子ユリウスと、“傾国の美貌”と謳われる名誉元帥ヴァルター。

誰もが息を呑むその姿は、帝国の象徴そのものであった。

だが祝祭の熱狂の陰で、ユリウスには避けられぬ宿命――帝位と婚姻の話が迫っていた。

それは、五年前に己の采配で抜擢したヴァルターとの関係に、確実に影を落とすものでもある。

互いを見つめ合う二人の間には、忠誠と愛執が絡み合う。

誰よりも近く、しかし決して交わってはならぬ距離。

やがて帝国を揺るがす大きな波が訪れるとき、二人は“帝と元帥”としての立場を選ぶのか、それとも――。

華やかな祝祭に幕を下ろし、始まるのは試練の物語。

冷徹な帝と傾国の元帥、互いにすべてを欲する二人の運命は、帝国三百年の節目に大きく揺れ動いてゆく。

【第13回BL大賞にエントリー中】

投票いただけると嬉しいです((꜆꜄ ˙꒳˙)꜆꜄꜆ポチポチポチポチ

執着

紅林

BL

聖緋帝国の華族、瀬川凛は引っ込み思案で特に目立つこともない平凡な伯爵家の三男坊。だが、彼の婚約者は違った。帝室の血を引く高貴な公爵家の生まれであり帝国陸軍の将校として目覚しい活躍をしている男だった。

奇跡に祝福を

善奈美

BL

家族に爪弾きにされていた僕。高等部三学年に進級してすぐ、四神の一つ、西條家の後継者である彼が記憶喪失になった。運命であると僕は知っていたけど、ずっと避けていた。でも、記憶がなくなったことで僕は彼と過ごすことになった。でも、記憶が戻ったら終わり、そんな関係だった。

※不定期更新になります。

好きなあいつの嫉妬がすごい

カムカム

BL

新しいクラスで新しい友達ができることを楽しみにしていたが、特に気になる存在がいた。それは幼馴染のランだった。

ランはいつもクールで落ち着いていて、どこか遠くを見ているような眼差しが印象的だった。レンとは対照的に、内向的で多くの人と打ち解けることが少なかった。しかし、レンだけは違った。ランはレンに対してだけ心を開き、笑顔を見せることが多かった。

教室に入ると、運命的にレンとランは隣同士の席になった。レンは心の中でガッツポーズをしながら、ランに話しかけた。

「ラン、おはよう!今年も一緒のクラスだね。」

ランは少し驚いた表情を見せたが、すぐに微笑み返した。「おはよう、レン。そうだね、今年もよろしく。」

魔王の息子を育てることになった俺の話

お鮫

BL

俺が18歳の時森で少年を拾った。その子が将来魔王になることを知りながら俺は今日も息子としてこの子を育てる。そう決意してはや数年。

「今なんつった?よっぽど死にたいんだね。そんなに俺と離れたい?」

現在俺はかわいい息子に殺害予告を受けている。あれ、魔王は?旅に出なくていいの?とりあえず放してくれません?

魔王になる予定の男と育て親のヤンデレBL

BLは初めて書きます。見ずらい点多々あるかと思いますが、もしありましたら指摘くださるとありがたいです。

BL大賞エントリー中です。

(完結保証)大好きなお兄様の親友は、大嫌いな幼馴染なので罠に嵌めようとしたら逆にハマった話

のま

恋愛

大好きなお兄様が好きになった令嬢の意中の相手は、お兄様の親友である幼馴染だった。

お兄様の恋を成就させる為と、お兄様の前からにっくき親友を排除する為にある罠に嵌めようと頑張るのだが、、、

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる