8 / 8

青いお守り

しおりを挟む

壊れ者同士 お守り

廊下はキンと冷たくて、靴の底越しに真冬の気配がじわりと上がってくる。

リビングのコート掛けの前で赤色のマフラーを二重に巻き、ブルゾンのチャックを上まで上げると俺は言った。

「…I'm going out(…出かけてきます)」

暖炉の火が小さくはぜた音に続いて、ジェームズが新聞から顔を上げる。

彼はゆっくり立ち上がり、優雅にポケットから財布を取り出した。

「Do you have enough money, Mei?(お金は足りているかい、盟?)」

「There is a little bit...(少しですけど……)」

「All right.(よし)」彼は数枚の紙幣を指で弾き、笑みと一緒に俺の手に押し込んだ。

「Will this do? Keep the change.(これで足りるだろう?余ったら取っておきなさい)」

「…Thank you(…ありがとうございます)」

キッチンから、モリスがエプロンの端で手を拭きながら現れる。

金色と白髪の混じった髪をきれいにまとめ、相変わらずの母親みたいな笑顔で微笑んだ。

「Take care out there, dear Mei .(盟、気をつけて行ってらっしゃいね)If anyone bothers you, just walk away.(変な人に絡まれたらすぐ離れるのよ)If you get tired, have a rest.(疲れたら無理せず休憩すること)You don’t have a local phone, right? Use a phone box.(あなたはこっちのスマホは持ってないんだから、公衆電話を使うのよ)」

そう言ってメモ紙を手渡される。

「This is the house number.”(屋敷の電話番号はこれよ)Promise you’ll call if anything happens.”(何かあったら必ず電話するの、いいわね)」

この生活に慣れてきて、モリスの俺に対する扱い方が『母親』みたいなんだな。とだんだん分かってきた。

…嬉しくて、擽ったい。

ほっこりする気持ちでメモ紙をポケットに入れると、ブルゾンに飾られてる猫の尻尾が揺れた。

「Okay, I'm off.(わかった。行ってきます)」

扉が閉まると、外気は思ったより刺さらなかった。息が白い。

石畳が湿って光っている。雲の切れ目から、薄い冬日が街の煉瓦を磨いたみたいに照らしていた。

なんとかメトロ行きのバスに乗り、メトロに乗り込む。…行き方は昨日、ジェームズにパソコンを借りて調べて、印刷してきた。

雑踏に揉まれるのは得意じゃない。背中を押されるたび、足がもつれる。なんとか杖で転ばないように耐えるが、正直、人混みは怖い。

ちょっとずつ、隅に寄って休憩しつつ、それでも目当ての通りに入って、ネットで目星をつけていたお店を探す。

英語の海の中、やっと目当ての小さな宝飾店の看板を見つけた。

店頭のガラス越しに、ネックレスや指輪が並んでいる。

ベルを鳴らして入ると、店内には温風と金属の乾いた匂い。

ほぅ…と感嘆の溜め息を吐いて、ケースを一つ一つ覗き込む。

(ネックレス……違う。ユキはこういうキラキラ、似合わない)

(ブレスレット……俺と同じじゃつまらない。…それに、なんか違う)

(指輪?サイズわかんない……)

肩が落ちかけたとき、小さな箱が並ぶ一角が目に入る。

…カフス。いつも食事をしてる時の白いシャツの袖口が頭の中に浮かぶ。

スーツに詳しくない俺が「その、袖のピン何?」と聞いたら「カフスだよ」と教えてくれた。雪也はたしか、このレバー式カフスっていうのが好き、と言っていた。

でもいろんな色や形が多い。多分価格だろう数字も、どの値段帯が普通で、俺の手持ちが足りるか分からない。

爪先でショーケースをなぞっていたら、俺の手首で、きら、と青い石のブレスレットが光った。

ケースの中にも、同じ色を宿した二つの小さな円のカフス。

(………これだ…)

指でガラスをそっと叩き、「…E…Excuse me(…す、すみません)」店員に合図する。

若い女性店員がやわらかく近づき、「Yes?(はい?)」と首を傾げた。

「Th-this one, please……!」

緊張で英語の調子が崩れる。店員は目をすがめて笑みを深くした。

「Okay.(わかりました)」彼女は丁寧にケースを開け、俺の前で小箱を閉じてくれる。

レジの数字を見て、俺は固まった。45.00。…それっていくら?…やっぱり、財布の中身が足りるか分からない。

「えっと、二十……これ、十?五? あれ、青いのは五十? え、ちょっと待っ……」

手から小銭が溢れて、ジャラ、と硬貨が床に散る。異国での初めてのお会計とはいえ、この歳でこんなふうになるのは恥ずかしくて耳まで熱い。

足が悪くてしゃがむ事すら手間取ってお金を拾っていると、店員は入店時の杖を付いてる姿を見てたからか、すぐに一緒にしゃがみ込み、拾うのを手伝ってくれた。

拾いながら、店員は話しかける。

「Are you Japanese?(日本の方ですか?)」

「え、Yes……」

全て拾ってからレジに戻ると、にこにこと言った。

「エット……ワタシ、ニホンゴ、スコシダケ。アナタ、キャッシュ、コマッテル?」

そう店員が話しかけてくれて、びっくりした。

「い、Yes…」

「キャッシュ、So……ニジュウ、ニジュウ、プラス……ファイブ、ヨ?」

俺が何種類か出したお札を店員が指指して教えてくれ、足りない分を拾ったコインから指で示す。

その通りにお金を出すと、「オーケー、オーケー!アッテル!」と言ってくれて、嬉しくなる。

「プレゼント、ヨネ?」と片言の日本語で言われて、首を縦に振る。

神様に救われた気持ちで支払いを済ませ、小さな包みを受け取った。

「Thank you. Have a lovely day.(ありがとう。良い一日を)」

最後は店の扉も開けてくれて、手を振って送り出してくれた。

「サンキュー……」

包みをブルゾンのポケットに押し込む。手のひらが熱い。

石畳の通りを、胸の中だけ早足で帰る。

(…買えた!ちゃんと俺、買い物できた…!)

やっと帰ってきた初めての一人でのお出かけ。

夕方になってしまって、外壁のライトや玄関の灯りがすでに点いていた。

玄関に入ると、モリスの忙しない足音の気配、カップが皿に触れる小さな音。

(……帰ってこれた…)

ほっと息を吐いてリビングのコート掛けに行こうと足元から顔を上げたら、リビングの入口の柱に背を預けて腕を組んでいる雪也が待っていた。

「盟、おかえり」

「…っ…ユキ!? もう帰ってたの?」

「うん。大学早く終わったからね。…帰ったら、盟はまだ出かけてる、なんて言われて……、待ってた」

ドキッと心臓が大きく跳ねて、ポケットを思わず押さえてしまう。中の包みがカサ、と小さく鳴った。

雪也は、何も聞いていないみたいに穏やかに首を傾げる。

「どこ行ってたの?」

「…えっ…と…本屋」

口から出たのは雑な嘘。雪也は笑って、俺のマフラーを取るのを手伝い始めた。

「そう。いいの、見つかった?」

(。どっちの話だよ……本屋?…それともカフス…!?…バレてんの?バレてないの!?)

冷や汗ダラダラでブルゾンを脱ごうとチャックに手をかける。

キッチン側から、モリスのやわらかな声が飛ぶ。

「Hang your jacket and come here. Cocoa’s ready.(ブルゾンを掛けて、こっちへいらっしゃい。ココアができてるわ)」

「Okay, I'm coming.(オッケー、すぐ行くよ)」

雪也がそう返事をして俺の手を取ると、二人でダイニングへ向かう。

カップの縁から立ちのぼる甘い湯気。舌はほとんど味を拾わない。

それでも、温度は喉に降りて、胸を少し軽くした。

夕食は静かに進む。俺の皿には、バノフィーパイ。

甘い香りだけで満腹になりそうでも、ユキが隣にいれば、ひとかけらずつ食べ進められる。他のパイは食べられないが、バノフィーパイはバナナの滑らかさのおかげで、なんとか食べることができた。

そして、味覚が無くなってから更に遅くなった食事も、食べ終えるまで、雪也は席を立たない。施設にいた頃からの癖のように。

(……ユキだなぁ)

食事の最後は大量の薬を水で流し込む。

コップを置く音が大きく響いた気がして、息を整えた。

テーブルに手をついて立ち上がり、後ろに置いていた杖を手に取った。

リビングの隅のに歩いていき、コート掛けからブルゾンのポケットを探る。

振り返って、俺は雪也に声を掛けた。

「……ユキ」

「ん?」

ちょいちょい、と手招きで呼ぶと、一階の客間へ二人で移動する。

ドアを閉めると、外の暖炉音が遠くなる。

小さな包みを掌に乗せたまま、俺は一歩雪也に近づいた。

一つ息を吸って、包みを差し出した。

「これ……遅くなったけど…ブレスレットのお礼」

雪也は一瞬だけ目を見開き、すぐに微笑む。

「…開けてもいい?」

頷くと、器用な指でリボンを解き、箱を開ける。

そこに並んでいたのは、濃い青の石がはめ込まれた、レバー式のカフス。

「……いいの?」

「うん」

部屋の灯りを掬って、深く静かに光る。

「……いい色だね」

雪也は仕事終わりで、ネクタイを解いて襟元を少し寛いだワイシャツにベスト姿だった。すぐに袖口のカフスを外し、青い石のカフスを片方を差し込む。カチリ、と小さな音。

「ありがとう、盟。大事にする」

白いシャツの上で、青がくっきりと座った。

「…やっぱり…似合ってる。……その…、俺と同じ…石だと思う」

「ふふ、じゃあ盟とお揃いだ」

もう片方も留め終えると、雪也は満足気に手首をわずかに捻って見せる。

その所作の端々まで、俺は好きだった。

────と、その時。廊下の向こうからひそひそ声が少し大きくなった。

『Brilliant, James!(最高だわ、ジェームズ!)』

『Champagne, Morris. Bring the champagne.(シャンパンを持ってきてくれ、モリス)』

『Sure! Let’s celebrate in the living room.(もちろん!リビングでお祝いしましょう)』

手を打つ乾いた音まで聞こえる。

俺は一気に顔が熱くなった。

「俺達……二人に聞こえてる…」

雪也も深くため息をついて、額に手を当てる。

「……はあ、父さんのバカ……」

恥ずかしさに耐えきれなくなって、俺は右手の甲で口元を隠しながらも、雪也の袖口の青が目に入るたび、どうしても口元が緩んだ。

────それでもやっぱり、神様は残酷だった。

時間は思っていたより簡単に、静かに俺を細くしていった。

何をしても食べられない日が増え、スープは飲めても固形物はほとんど受け付けなくなった。

栄養剤が前より倍に増え、週に一度の点滴で生き延びる。

歩けば関節はすぐ悲鳴を上げ、貰った杖を握る回数より、車椅子がいつの間にか『いつもの場所』になった。

動けば貧血でめまいを起こし、少し無理をすると熱を出すことが増え、ベッドで日々を過ごすのも多くなった。…おかげでベッドサイドには本の山。

日本語の小説に混じって、いつの間にか辞書なしで読めるようになった英語の小説。

一日中本を読んでいたせいで、視力が落ちてずっと眼鏡をするようになったけれど、活字を追う時間だけは、体の重さを忘れさせてくれる。

身体は自由を失っていくのに、知識は堪能になっていく。

普段はロンドンにいる仏斑の知り合いが往診に来てくれていたが、永住権を取る前はビザ更新の度に、永住権を取ったあとは雪也のバケーションの度に雪也と日本に行って、天原の診察を受けた。

白い光の診察室。骨の浮いた俺の胸に冷たい聴診器がひた、ひた、と当てられる。暫くして聴診器が離れ、静かな時間がひと呼吸分だけ流れる。

天原は深く息を吐き、カルテを打ち込もうとする指先に躊躇いがあり、緩く頭を振ると頭を切り替えたのかキーボードの速い打鍵音が響いた。打ち終わった天原はこちらに椅子ごと体を向けると、膝の上で握った手がほんの少し震えていた。

「……本当は、盟君をすぐにでも入院させたい。だけど、盟君は……一人で入院は、嫌だもんね?」

その言葉は医者の顔を少し覗かせたが、俺の意見を察している天原は、むしろ友人へ話すやわらかな丸みだけがあった。

俺は頷いた。譲れない。

「ユキの隣がいい。今までユキからいっぱいもらった。だから……俺は残りの全部をユキにあげるって、決めてるから。…これは、俺のわがまま」

(……そうだ。これは…俺が多分、生まれて初めて言った『わがまま』だ…)

笑顔で言った俺のその言葉を聞いた天原は、少しだけ目を伏せ、次の瞬間、車椅子に座る俺を包み込むみたいに抱きしめた。白衣から柔軟剤の香りと少しだけ薬品の匂いがする。優しく背に回された手が震えてる。

「………おだいじに。…ごめん、盟君が決めたなら…僕にはそれしか言えない」

俺の肩が少し湿った気がした。天原は泣いていたのだ。

「…俺…モモさん、泣かせちゃった…ユキ、…俺、間違ってたかな…?」

「間違いとか、そう言うんじゃないよ、きっと。……盟の決めたことなら、それは……正しい、と…思う」

レンタカーを運転する雪也はハンドルを握りながら、歯切れの悪い言い方をした。

雪也は震える声で言った。

「……俺も、わがままを持ってる。盟を守るっていう、俺だけのわがままを」

そして、少しの間があった。

何か逡巡した雪也は、口を開いた。

「盟は、───…いや、何でもない…」

何かを言いかけて、赤信号になったからか片手でサラ、と俺の頭を撫でて、言いたいことを誤魔化した。

「…疲れたでしょ、寝てていいよ。ホテル着いたらベッドまで運んであげるから」

「…うん」

俺は撫でられて安心したのか、すぐに意識が沈んだ。

イギリスに戻る機中で、窓の外の雲の海を見ながら、俺は思い出していた。

雪也はやっぱり泣かない。声が震えても、涙はひとつも落ちない。

……そういえば、昔からそうだった。いつも穏やかに笑って、どんなときも泣かない。

イギリスへ来てから、ジェームズの書斎に呼ばれて、静かな部屋の中で教えてくれた夜がある。

「…恋人なら、盟も知っていてもいいだろう。雪也も私を使って君の過去を調べたなら、これでおあいこだ」

雪也の幼い頃。

母親──百舌撫子は『理想の息子』を作り上げるために暴力を振るっていたらしい。

「常に一番」「完璧な人間」「何があっても泣かない」「何があっても笑顔」。教えという名の強迫。

恐怖の中、教えに忠実だった少年は、泣くことや感情の制御を身体から削り取られた。

ジェームズが引き取って自由を与え、強迫は少しずつ緩んだが、癖は体に残る。強迫から生まれた歪も。

そこで出会った俺の無知で無防備が、きっと何度もユキの悪い影を呼び覚ました。

……それが俺が犯されたあの事件だった。

雪也が自分で白状したのだろう、俺がなぜこうなったのか、その経緯を。書斎でジェームズは俺に頭を下げて詫びたが、俺はもう雪也を許しているし、そもそも俺の中では入院の時から『雪也は悪くない』という考えは変わってない。その旨をジェームズにもしっかり伝えた。

最後はジェームズも困り顔で頭を撫でてきた。「お前は優しい子だな」と。

だからこそ今は、出会えてよかった。再会できてよかった。

恋人になれて、家族になれてよかった。

支えたい。

一緒にいたい。

だから全部、はんぶんこ。つらいも、うれしいも。

だから、雪也が泣かなくてもいい。代わりに、俺が受け止めるから。

冬の光は短い。午後を過ぎると、屋敷の廊下はすぐ青くなる。

ベッドヘッドに寄りかかって、俺は左手首のブレスレットを指でなぞった。

先日、雪也が大学時代の知り合いで、現在アクセサリー職人をしているという友人を呼び、俺の手首に合うように調整してくれた。これで、調整は二度目だ。

青い石の冷たさが、皮膚の暖かさと触れ合うたび、どこか奥のほうが落ち着く。

手首のブレスレットを反対の手でなぞり、石をコロコロと転がす。

「……これは、俺のお守り」

自然に口から出た言葉に、自分でふふ、と少し笑った。

雪也が仕事の支度で袖口を整えながら振り返る。

青い石をはめたカフスが一瞬、窓の光を掬う。

「…カフス、ずっと付けてくれてるよね、ユキって」

「もちろん」雪也は袖を掲げて見せる。「盟がくれたからね」

…でも、俺は知ってる。カフスのレバーの部分が摩耗して緩いこと。もう、閉めるときの『パチッ』という音は鳴らない。

「俺も、お守りだよ」と言った雪也の声は少しだけ震えているのに、やっぱり涙は落ちない。

でも、それだけで充分だった。

俺たちは手を重ねる。カフスとブレスレットの金属同士が触れて、小さく澄んだ音が鳴る。

鼓動よりわずかに速い鐘。誰にも聞こえないけれど、確かな誓い。

唇が触れるだけのキスを交わす。熱を求めるためじゃない。

これから先の時間がどうであっても、隣にいると確かめるための、教会の誓いの様なキス。

「……ユキがいてくれるなら、俺は大丈夫」

「盟がいるなら、俺も大丈夫だ」

窓の外で木立が風に揺れ、薄い雲がちぎれていく。

ブレスレットとカフス、二つの青は、冬の午後の光の中で静かに呼応していた。

────────

互いに「お守り」を確かめ合ったあの日から、そう遠くないある日。

教会の鐘の音は、厚い雲をゆっくり割るみたいに、頭の上から降ってきた。

黒いスーツに身を包んだ俺の隣で、父がハットを脱いで胸に手を当てる。

斜め後ろでは黒のワンピースにベールを掛けたモリスが、ハンカチで目元を押さえていた。

白い大理石の十字架。────彫られているのは『Mei Mozu』。

その前に立っているのに、俺の世界はどこにも焦点が合わない。

掌で握ったものだけが、やけにはっきり重かった。

青い石──ブルーサファイアのブレスレット。輪の中に通された、小さな指輪。

少し強く握れば、金属が微かに鳴る。

それは、あの静かな“鐘”の音に似ていた。

──雨が降り出した。

牧師の祈りの言葉がどこか遠くで途切れ、足元の石に水の輪が広がる。

その瞬間、喉の奥で何かがほどけた。

俺は久しぶりに泣くことができた。

頬に落ちる水が雨か涙か、もうわからないほどに。

俺は掌のお守りに縋るように両手で包み込んで、膝から崩れ落ちて声を上げた。

盟がくれた「わがまま」は、胸の奥でまだ温かい。

残りの時間を全部預かった重みは、いまも確かにここにある。

青い石は、雨に濡れても、冷えた指の中で静かに光り続けていた。

────────────

あとがき

これは、壊れ者同士が出会い、互いの欠けたところに手を伸ばし、

わがままを知り、お守りを持つまでの記録です。

「泣かない」と教えられた人と、「泣かなくていい」と言える人。

二つの青は、最初から同じ色でした。

やがて別れは訪れても、袖口と手首に残った小さな光は、愛があった印です。

あなたの中にも、誰かと分け合った“お守り”がありますように。

この物語が、その記憶にそっと触れますように。

廊下はキンと冷たくて、靴の底越しに真冬の気配がじわりと上がってくる。

リビングのコート掛けの前で赤色のマフラーを二重に巻き、ブルゾンのチャックを上まで上げると俺は言った。

「…I'm going out(…出かけてきます)」

暖炉の火が小さくはぜた音に続いて、ジェームズが新聞から顔を上げる。

彼はゆっくり立ち上がり、優雅にポケットから財布を取り出した。

「Do you have enough money, Mei?(お金は足りているかい、盟?)」

「There is a little bit...(少しですけど……)」

「All right.(よし)」彼は数枚の紙幣を指で弾き、笑みと一緒に俺の手に押し込んだ。

「Will this do? Keep the change.(これで足りるだろう?余ったら取っておきなさい)」

「…Thank you(…ありがとうございます)」

キッチンから、モリスがエプロンの端で手を拭きながら現れる。

金色と白髪の混じった髪をきれいにまとめ、相変わらずの母親みたいな笑顔で微笑んだ。

「Take care out there, dear Mei .(盟、気をつけて行ってらっしゃいね)If anyone bothers you, just walk away.(変な人に絡まれたらすぐ離れるのよ)If you get tired, have a rest.(疲れたら無理せず休憩すること)You don’t have a local phone, right? Use a phone box.(あなたはこっちのスマホは持ってないんだから、公衆電話を使うのよ)」

そう言ってメモ紙を手渡される。

「This is the house number.”(屋敷の電話番号はこれよ)Promise you’ll call if anything happens.”(何かあったら必ず電話するの、いいわね)」

この生活に慣れてきて、モリスの俺に対する扱い方が『母親』みたいなんだな。とだんだん分かってきた。

…嬉しくて、擽ったい。

ほっこりする気持ちでメモ紙をポケットに入れると、ブルゾンに飾られてる猫の尻尾が揺れた。

「Okay, I'm off.(わかった。行ってきます)」

扉が閉まると、外気は思ったより刺さらなかった。息が白い。

石畳が湿って光っている。雲の切れ目から、薄い冬日が街の煉瓦を磨いたみたいに照らしていた。

なんとかメトロ行きのバスに乗り、メトロに乗り込む。…行き方は昨日、ジェームズにパソコンを借りて調べて、印刷してきた。

雑踏に揉まれるのは得意じゃない。背中を押されるたび、足がもつれる。なんとか杖で転ばないように耐えるが、正直、人混みは怖い。

ちょっとずつ、隅に寄って休憩しつつ、それでも目当ての通りに入って、ネットで目星をつけていたお店を探す。

英語の海の中、やっと目当ての小さな宝飾店の看板を見つけた。

店頭のガラス越しに、ネックレスや指輪が並んでいる。

ベルを鳴らして入ると、店内には温風と金属の乾いた匂い。

ほぅ…と感嘆の溜め息を吐いて、ケースを一つ一つ覗き込む。

(ネックレス……違う。ユキはこういうキラキラ、似合わない)

(ブレスレット……俺と同じじゃつまらない。…それに、なんか違う)

(指輪?サイズわかんない……)

肩が落ちかけたとき、小さな箱が並ぶ一角が目に入る。

…カフス。いつも食事をしてる時の白いシャツの袖口が頭の中に浮かぶ。

スーツに詳しくない俺が「その、袖のピン何?」と聞いたら「カフスだよ」と教えてくれた。雪也はたしか、このレバー式カフスっていうのが好き、と言っていた。

でもいろんな色や形が多い。多分価格だろう数字も、どの値段帯が普通で、俺の手持ちが足りるか分からない。

爪先でショーケースをなぞっていたら、俺の手首で、きら、と青い石のブレスレットが光った。

ケースの中にも、同じ色を宿した二つの小さな円のカフス。

(………これだ…)

指でガラスをそっと叩き、「…E…Excuse me(…す、すみません)」店員に合図する。

若い女性店員がやわらかく近づき、「Yes?(はい?)」と首を傾げた。

「Th-this one, please……!」

緊張で英語の調子が崩れる。店員は目をすがめて笑みを深くした。

「Okay.(わかりました)」彼女は丁寧にケースを開け、俺の前で小箱を閉じてくれる。

レジの数字を見て、俺は固まった。45.00。…それっていくら?…やっぱり、財布の中身が足りるか分からない。

「えっと、二十……これ、十?五? あれ、青いのは五十? え、ちょっと待っ……」

手から小銭が溢れて、ジャラ、と硬貨が床に散る。異国での初めてのお会計とはいえ、この歳でこんなふうになるのは恥ずかしくて耳まで熱い。

足が悪くてしゃがむ事すら手間取ってお金を拾っていると、店員は入店時の杖を付いてる姿を見てたからか、すぐに一緒にしゃがみ込み、拾うのを手伝ってくれた。

拾いながら、店員は話しかける。

「Are you Japanese?(日本の方ですか?)」

「え、Yes……」

全て拾ってからレジに戻ると、にこにこと言った。

「エット……ワタシ、ニホンゴ、スコシダケ。アナタ、キャッシュ、コマッテル?」

そう店員が話しかけてくれて、びっくりした。

「い、Yes…」

「キャッシュ、So……ニジュウ、ニジュウ、プラス……ファイブ、ヨ?」

俺が何種類か出したお札を店員が指指して教えてくれ、足りない分を拾ったコインから指で示す。

その通りにお金を出すと、「オーケー、オーケー!アッテル!」と言ってくれて、嬉しくなる。

「プレゼント、ヨネ?」と片言の日本語で言われて、首を縦に振る。

神様に救われた気持ちで支払いを済ませ、小さな包みを受け取った。

「Thank you. Have a lovely day.(ありがとう。良い一日を)」

最後は店の扉も開けてくれて、手を振って送り出してくれた。

「サンキュー……」

包みをブルゾンのポケットに押し込む。手のひらが熱い。

石畳の通りを、胸の中だけ早足で帰る。

(…買えた!ちゃんと俺、買い物できた…!)

やっと帰ってきた初めての一人でのお出かけ。

夕方になってしまって、外壁のライトや玄関の灯りがすでに点いていた。

玄関に入ると、モリスの忙しない足音の気配、カップが皿に触れる小さな音。

(……帰ってこれた…)

ほっと息を吐いてリビングのコート掛けに行こうと足元から顔を上げたら、リビングの入口の柱に背を預けて腕を組んでいる雪也が待っていた。

「盟、おかえり」

「…っ…ユキ!? もう帰ってたの?」

「うん。大学早く終わったからね。…帰ったら、盟はまだ出かけてる、なんて言われて……、待ってた」

ドキッと心臓が大きく跳ねて、ポケットを思わず押さえてしまう。中の包みがカサ、と小さく鳴った。

雪也は、何も聞いていないみたいに穏やかに首を傾げる。

「どこ行ってたの?」

「…えっ…と…本屋」

口から出たのは雑な嘘。雪也は笑って、俺のマフラーを取るのを手伝い始めた。

「そう。いいの、見つかった?」

(。どっちの話だよ……本屋?…それともカフス…!?…バレてんの?バレてないの!?)

冷や汗ダラダラでブルゾンを脱ごうとチャックに手をかける。

キッチン側から、モリスのやわらかな声が飛ぶ。

「Hang your jacket and come here. Cocoa’s ready.(ブルゾンを掛けて、こっちへいらっしゃい。ココアができてるわ)」

「Okay, I'm coming.(オッケー、すぐ行くよ)」

雪也がそう返事をして俺の手を取ると、二人でダイニングへ向かう。

カップの縁から立ちのぼる甘い湯気。舌はほとんど味を拾わない。

それでも、温度は喉に降りて、胸を少し軽くした。

夕食は静かに進む。俺の皿には、バノフィーパイ。

甘い香りだけで満腹になりそうでも、ユキが隣にいれば、ひとかけらずつ食べ進められる。他のパイは食べられないが、バノフィーパイはバナナの滑らかさのおかげで、なんとか食べることができた。

そして、味覚が無くなってから更に遅くなった食事も、食べ終えるまで、雪也は席を立たない。施設にいた頃からの癖のように。

(……ユキだなぁ)

食事の最後は大量の薬を水で流し込む。

コップを置く音が大きく響いた気がして、息を整えた。

テーブルに手をついて立ち上がり、後ろに置いていた杖を手に取った。

リビングの隅のに歩いていき、コート掛けからブルゾンのポケットを探る。

振り返って、俺は雪也に声を掛けた。

「……ユキ」

「ん?」

ちょいちょい、と手招きで呼ぶと、一階の客間へ二人で移動する。

ドアを閉めると、外の暖炉音が遠くなる。

小さな包みを掌に乗せたまま、俺は一歩雪也に近づいた。

一つ息を吸って、包みを差し出した。

「これ……遅くなったけど…ブレスレットのお礼」

雪也は一瞬だけ目を見開き、すぐに微笑む。

「…開けてもいい?」

頷くと、器用な指でリボンを解き、箱を開ける。

そこに並んでいたのは、濃い青の石がはめ込まれた、レバー式のカフス。

「……いいの?」

「うん」

部屋の灯りを掬って、深く静かに光る。

「……いい色だね」

雪也は仕事終わりで、ネクタイを解いて襟元を少し寛いだワイシャツにベスト姿だった。すぐに袖口のカフスを外し、青い石のカフスを片方を差し込む。カチリ、と小さな音。

「ありがとう、盟。大事にする」

白いシャツの上で、青がくっきりと座った。

「…やっぱり…似合ってる。……その…、俺と同じ…石だと思う」

「ふふ、じゃあ盟とお揃いだ」

もう片方も留め終えると、雪也は満足気に手首をわずかに捻って見せる。

その所作の端々まで、俺は好きだった。

────と、その時。廊下の向こうからひそひそ声が少し大きくなった。

『Brilliant, James!(最高だわ、ジェームズ!)』

『Champagne, Morris. Bring the champagne.(シャンパンを持ってきてくれ、モリス)』

『Sure! Let’s celebrate in the living room.(もちろん!リビングでお祝いしましょう)』

手を打つ乾いた音まで聞こえる。

俺は一気に顔が熱くなった。

「俺達……二人に聞こえてる…」

雪也も深くため息をついて、額に手を当てる。

「……はあ、父さんのバカ……」

恥ずかしさに耐えきれなくなって、俺は右手の甲で口元を隠しながらも、雪也の袖口の青が目に入るたび、どうしても口元が緩んだ。

────それでもやっぱり、神様は残酷だった。

時間は思っていたより簡単に、静かに俺を細くしていった。

何をしても食べられない日が増え、スープは飲めても固形物はほとんど受け付けなくなった。

栄養剤が前より倍に増え、週に一度の点滴で生き延びる。

歩けば関節はすぐ悲鳴を上げ、貰った杖を握る回数より、車椅子がいつの間にか『いつもの場所』になった。

動けば貧血でめまいを起こし、少し無理をすると熱を出すことが増え、ベッドで日々を過ごすのも多くなった。…おかげでベッドサイドには本の山。

日本語の小説に混じって、いつの間にか辞書なしで読めるようになった英語の小説。

一日中本を読んでいたせいで、視力が落ちてずっと眼鏡をするようになったけれど、活字を追う時間だけは、体の重さを忘れさせてくれる。

身体は自由を失っていくのに、知識は堪能になっていく。

普段はロンドンにいる仏斑の知り合いが往診に来てくれていたが、永住権を取る前はビザ更新の度に、永住権を取ったあとは雪也のバケーションの度に雪也と日本に行って、天原の診察を受けた。

白い光の診察室。骨の浮いた俺の胸に冷たい聴診器がひた、ひた、と当てられる。暫くして聴診器が離れ、静かな時間がひと呼吸分だけ流れる。

天原は深く息を吐き、カルテを打ち込もうとする指先に躊躇いがあり、緩く頭を振ると頭を切り替えたのかキーボードの速い打鍵音が響いた。打ち終わった天原はこちらに椅子ごと体を向けると、膝の上で握った手がほんの少し震えていた。

「……本当は、盟君をすぐにでも入院させたい。だけど、盟君は……一人で入院は、嫌だもんね?」

その言葉は医者の顔を少し覗かせたが、俺の意見を察している天原は、むしろ友人へ話すやわらかな丸みだけがあった。

俺は頷いた。譲れない。

「ユキの隣がいい。今までユキからいっぱいもらった。だから……俺は残りの全部をユキにあげるって、決めてるから。…これは、俺のわがまま」

(……そうだ。これは…俺が多分、生まれて初めて言った『わがまま』だ…)

笑顔で言った俺のその言葉を聞いた天原は、少しだけ目を伏せ、次の瞬間、車椅子に座る俺を包み込むみたいに抱きしめた。白衣から柔軟剤の香りと少しだけ薬品の匂いがする。優しく背に回された手が震えてる。

「………おだいじに。…ごめん、盟君が決めたなら…僕にはそれしか言えない」

俺の肩が少し湿った気がした。天原は泣いていたのだ。

「…俺…モモさん、泣かせちゃった…ユキ、…俺、間違ってたかな…?」

「間違いとか、そう言うんじゃないよ、きっと。……盟の決めたことなら、それは……正しい、と…思う」

レンタカーを運転する雪也はハンドルを握りながら、歯切れの悪い言い方をした。

雪也は震える声で言った。

「……俺も、わがままを持ってる。盟を守るっていう、俺だけのわがままを」

そして、少しの間があった。

何か逡巡した雪也は、口を開いた。

「盟は、───…いや、何でもない…」

何かを言いかけて、赤信号になったからか片手でサラ、と俺の頭を撫でて、言いたいことを誤魔化した。

「…疲れたでしょ、寝てていいよ。ホテル着いたらベッドまで運んであげるから」

「…うん」

俺は撫でられて安心したのか、すぐに意識が沈んだ。

イギリスに戻る機中で、窓の外の雲の海を見ながら、俺は思い出していた。

雪也はやっぱり泣かない。声が震えても、涙はひとつも落ちない。

……そういえば、昔からそうだった。いつも穏やかに笑って、どんなときも泣かない。

イギリスへ来てから、ジェームズの書斎に呼ばれて、静かな部屋の中で教えてくれた夜がある。

「…恋人なら、盟も知っていてもいいだろう。雪也も私を使って君の過去を調べたなら、これでおあいこだ」

雪也の幼い頃。

母親──百舌撫子は『理想の息子』を作り上げるために暴力を振るっていたらしい。

「常に一番」「完璧な人間」「何があっても泣かない」「何があっても笑顔」。教えという名の強迫。

恐怖の中、教えに忠実だった少年は、泣くことや感情の制御を身体から削り取られた。

ジェームズが引き取って自由を与え、強迫は少しずつ緩んだが、癖は体に残る。強迫から生まれた歪も。

そこで出会った俺の無知で無防備が、きっと何度もユキの悪い影を呼び覚ました。

……それが俺が犯されたあの事件だった。

雪也が自分で白状したのだろう、俺がなぜこうなったのか、その経緯を。書斎でジェームズは俺に頭を下げて詫びたが、俺はもう雪也を許しているし、そもそも俺の中では入院の時から『雪也は悪くない』という考えは変わってない。その旨をジェームズにもしっかり伝えた。

最後はジェームズも困り顔で頭を撫でてきた。「お前は優しい子だな」と。

だからこそ今は、出会えてよかった。再会できてよかった。

恋人になれて、家族になれてよかった。

支えたい。

一緒にいたい。

だから全部、はんぶんこ。つらいも、うれしいも。

だから、雪也が泣かなくてもいい。代わりに、俺が受け止めるから。

冬の光は短い。午後を過ぎると、屋敷の廊下はすぐ青くなる。

ベッドヘッドに寄りかかって、俺は左手首のブレスレットを指でなぞった。

先日、雪也が大学時代の知り合いで、現在アクセサリー職人をしているという友人を呼び、俺の手首に合うように調整してくれた。これで、調整は二度目だ。

青い石の冷たさが、皮膚の暖かさと触れ合うたび、どこか奥のほうが落ち着く。

手首のブレスレットを反対の手でなぞり、石をコロコロと転がす。

「……これは、俺のお守り」

自然に口から出た言葉に、自分でふふ、と少し笑った。

雪也が仕事の支度で袖口を整えながら振り返る。

青い石をはめたカフスが一瞬、窓の光を掬う。

「…カフス、ずっと付けてくれてるよね、ユキって」

「もちろん」雪也は袖を掲げて見せる。「盟がくれたからね」

…でも、俺は知ってる。カフスのレバーの部分が摩耗して緩いこと。もう、閉めるときの『パチッ』という音は鳴らない。

「俺も、お守りだよ」と言った雪也の声は少しだけ震えているのに、やっぱり涙は落ちない。

でも、それだけで充分だった。

俺たちは手を重ねる。カフスとブレスレットの金属同士が触れて、小さく澄んだ音が鳴る。

鼓動よりわずかに速い鐘。誰にも聞こえないけれど、確かな誓い。

唇が触れるだけのキスを交わす。熱を求めるためじゃない。

これから先の時間がどうであっても、隣にいると確かめるための、教会の誓いの様なキス。

「……ユキがいてくれるなら、俺は大丈夫」

「盟がいるなら、俺も大丈夫だ」

窓の外で木立が風に揺れ、薄い雲がちぎれていく。

ブレスレットとカフス、二つの青は、冬の午後の光の中で静かに呼応していた。

────────

互いに「お守り」を確かめ合ったあの日から、そう遠くないある日。

教会の鐘の音は、厚い雲をゆっくり割るみたいに、頭の上から降ってきた。

黒いスーツに身を包んだ俺の隣で、父がハットを脱いで胸に手を当てる。

斜め後ろでは黒のワンピースにベールを掛けたモリスが、ハンカチで目元を押さえていた。

白い大理石の十字架。────彫られているのは『Mei Mozu』。

その前に立っているのに、俺の世界はどこにも焦点が合わない。

掌で握ったものだけが、やけにはっきり重かった。

青い石──ブルーサファイアのブレスレット。輪の中に通された、小さな指輪。

少し強く握れば、金属が微かに鳴る。

それは、あの静かな“鐘”の音に似ていた。

──雨が降り出した。

牧師の祈りの言葉がどこか遠くで途切れ、足元の石に水の輪が広がる。

その瞬間、喉の奥で何かがほどけた。

俺は久しぶりに泣くことができた。

頬に落ちる水が雨か涙か、もうわからないほどに。

俺は掌のお守りに縋るように両手で包み込んで、膝から崩れ落ちて声を上げた。

盟がくれた「わがまま」は、胸の奥でまだ温かい。

残りの時間を全部預かった重みは、いまも確かにここにある。

青い石は、雨に濡れても、冷えた指の中で静かに光り続けていた。

────────────

あとがき

これは、壊れ者同士が出会い、互いの欠けたところに手を伸ばし、

わがままを知り、お守りを持つまでの記録です。

「泣かない」と教えられた人と、「泣かなくていい」と言える人。

二つの青は、最初から同じ色でした。

やがて別れは訪れても、袖口と手首に残った小さな光は、愛があった印です。

あなたの中にも、誰かと分け合った“お守り”がありますように。

この物語が、その記憶にそっと触れますように。

1

この作品の感想を投稿する

あなたにおすすめの小説

愛してやまなかった婚約者は俺に興味がない

了承

BL

卒業パーティー。

皇子は婚約者に破棄を告げ、左腕には新しい恋人を抱いていた。

青年はただ微笑み、一枚の紙を手渡す。

皇子が目を向けた、その瞬間——。

「この瞬間だと思った。」

すべてを愛で終わらせた、沈黙の恋の物語。

IFストーリーあり

誤字あれば報告お願いします!

あなたと過ごせた日々は幸せでした

蒸しケーキ

BL

結婚から五年後、幸せな日々を過ごしていたシューン・トアは、突然義父に「息子と別れてやってくれ」と冷酷に告げられる。そんな言葉にシューンは、何一つ言い返せず、飲み込むしかなかった。そして、夫であるアインス・キールに離婚を切り出すが、アインスがそう簡単にシューンを手離す訳もなく......。

劣等アルファは最強王子から逃げられない

東

BL

リュシアン・ティレルはアルファだが、オメガのフェロモンに気持ち悪くなる欠陥品のアルファ。そのことを周囲に隠しながら生活しているため、異母弟のオメガであるライモントに手ひどい態度をとってしまい、世間からの評判は悪い。

ある日、気分の悪さに逃げ込んだ先で、ひとりの王子につかまる・・・という話です。

夫と息子に邪険にされたので王太子妃の座を譲ります~死に戻ってから溺愛されても今更遅い

青の雀

恋愛

夫婦喧嘩の末に置き去りにされた妻は、旦那が若い愛人とイチャついている間に盗賊に襲われ、命を落とした。

神様の温情により、10日間だけこの世に戻った妻と護衛の騎士は、その10日間の間に心残りを処分する。それは、娘の行く末と……もし、来世があるならば、今度は政略といえども夫以外の人の妻になるということ。

もう二度と夫と出会いたくない彼女は、彼女を蔑ろにしてきた息子とも縁を切ることを決意する。

生まれかわった妻は、新しい人生を強く生きることを決意。

過去世と同じ轍を踏みたくない……

王子を身籠りました

青の雀

恋愛

婚約者である王太子から、毒を盛って殺そうとした冤罪をかけられ収監されるが、その時すでに王太子の子供を身籠っていたセレンティー。

王太子に黙って、出産するも子供の容姿が王家特有の金髪金眼だった。

再び、王太子が毒を盛られ、死にかけた時、我が子と対面するが…というお話。

鎖に繋がれた騎士は、敵国で皇帝の愛に囚われる

結衣可

BL

戦場で捕らえられた若き騎士エリアスは、牢に繋がれながらも誇りを折らず、帝国の皇帝オルフェンの瞳を惹きつける。

冷酷と畏怖で人を遠ざけてきた皇帝は、彼を望み、夜ごと逢瀬を重ねていく。

憎しみと抗いのはずが、いつしか芽生える心の揺らぎ。

誇り高き騎士が囚われたのは、冷徹な皇帝の愛。

鎖に繋がれた誇りと、独占欲に満ちた溺愛の行方は――。

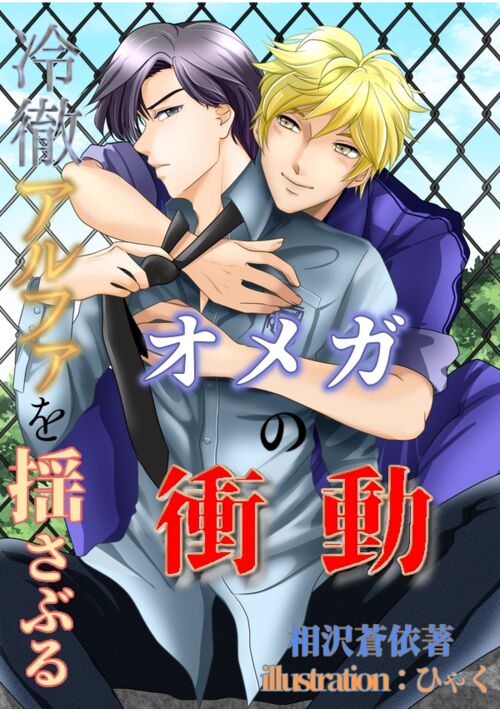

(完結)冷徹アルファを揺さぶるオメガの衝動

相沢蒼依

BL

名門・青陵高校に通う佐伯涼は、誰もが一目置く完璧なアルファ。冷静沈着で成績優秀、規律を重んじる彼は、常に自分を律して生きてきた。だがその裏には厳格な父と家の名に縛られ、感情を抑え込んできた孤独があった。

一方、クラスの問題児と呼ばれる榎本虎太郎は自由奔放で喧嘩っ早く、どこか影を抱えた青年。不良のような外見とは裏腹に、心はまっすぐで仲間思い。彼が強さを求めるのは、かつて“弱さ”ゆえに傷ついた過去がある。

青陵高校1年の秋。冷徹で完璧主義の委員長・佐伯涼(α)は、他校の生徒に絡まれたところを隣のクラスの榎本虎太郎(Ω)に助けられる。だがプライドを傷つけられた佐伯は「余計なことをするな」と突き放し、二人の関係は最悪の出会いから始まった。

《届かぬ調べに、心が響き合い》

https://estar.jp/novels/26414089

https://blove.jp/novel/265056/

https://www.neopage.com/book/32111833029792800

(ネオページが作品の連載がいちばん進んでおります)

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる