19 / 57

第2章 二人の旅人

Ⅸ

しおりを挟む

「まあ、そこのソファーに座ってくれたまえ」

バルトが、来客用のソファーを指差す。黒の綺麗なソファーであり、汚れても目立たないようになっている。

ボーデンとラミアはソファーに座り、向かい側にバルトがどっしりと構えた体勢で座る。エルザが出来立てのコーヒーをテーブルの上に四つ並べると、バルトの隣にゆっくりと座る。

湯気が立つコーヒーに、ボーデンは砂糖と牛乳を追加して、スプーンでかき混ぜた。

「君は未だにブラックで飲めないのかね」

「すみませんね、まだ、子供なので……」

ボーデンはコーヒーを飲む。

一息ついたところで、バルトが話の本題に入る。

「さて、物は言いようだが貴様の隣にいる女は一体何者だ?」

少し殺気を放つバルト。周りの空気に緊張が走る。沈静して数秒後、ボーデンではなくラミアが口を開く。

「貴様は誰に向かって言っておる……」

いつもの話口調ではない。少し、偉そうに上から目線で言う。

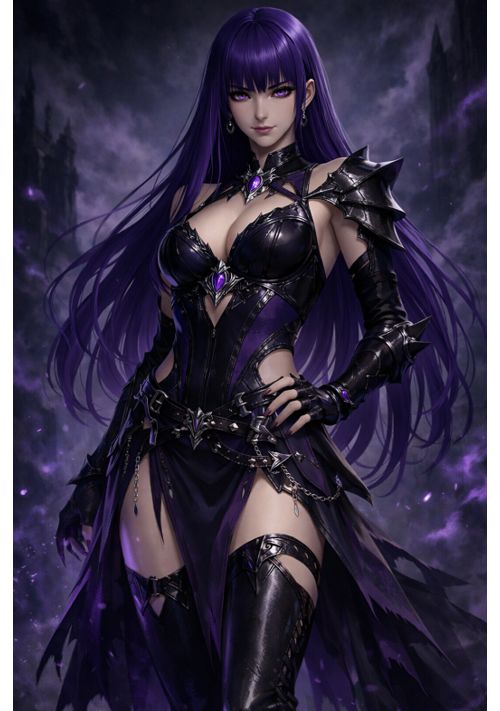

「妾を誰だと思っておるのだ?」

ラミアは、睨みつけながら不敵な笑みを浮かべる。

それを隣で見ていたボーデンは、黙ったまま何も言わずにただ、コーヒーを飲み続ける。

「この瞳を見ても判らぬか?」

ラミアは、青い瞳を赤い瞳に変化させ、口を開き、吸血鬼である証拠の歯を見せる。二人は、ラミアの素顔を見て、驚き、真剣な表情を見せる。

「きゅ……吸血鬼……」

「嘘でしょ……」

二人は驚くあまり、つい、言葉を漏らす。

自分たちの身近に吸血鬼が存在している事が珍しい。人間にとって、吸血鬼は恐れられるものである事は、誰もが知っている。そして、人間と共存している吸血鬼なんて、自分達の目で実際に見た事がない。しかも、実際の吸血鬼が人間と同じ姿である事にも驚いていた。

「––––と、まあ、堅苦しい口調も面倒だから、普通に話しても良いわよ。さっきは試してみただけだから……」

ラミアは、楽な姿勢になり、微笑んだ。

二人は驚いたせいで、コーヒーを何度もの見直しをしながら気持ちを落ち着かせる。

「吸血鬼だったとは、驚きだったな……。これはこれで後々面倒になるな。俺の方でも対処できるかどうかも難しいぞ」

バルトは、エルザの方をチラッと見る。

バルトが、来客用のソファーを指差す。黒の綺麗なソファーであり、汚れても目立たないようになっている。

ボーデンとラミアはソファーに座り、向かい側にバルトがどっしりと構えた体勢で座る。エルザが出来立てのコーヒーをテーブルの上に四つ並べると、バルトの隣にゆっくりと座る。

湯気が立つコーヒーに、ボーデンは砂糖と牛乳を追加して、スプーンでかき混ぜた。

「君は未だにブラックで飲めないのかね」

「すみませんね、まだ、子供なので……」

ボーデンはコーヒーを飲む。

一息ついたところで、バルトが話の本題に入る。

「さて、物は言いようだが貴様の隣にいる女は一体何者だ?」

少し殺気を放つバルト。周りの空気に緊張が走る。沈静して数秒後、ボーデンではなくラミアが口を開く。

「貴様は誰に向かって言っておる……」

いつもの話口調ではない。少し、偉そうに上から目線で言う。

「妾を誰だと思っておるのだ?」

ラミアは、睨みつけながら不敵な笑みを浮かべる。

それを隣で見ていたボーデンは、黙ったまま何も言わずにただ、コーヒーを飲み続ける。

「この瞳を見ても判らぬか?」

ラミアは、青い瞳を赤い瞳に変化させ、口を開き、吸血鬼である証拠の歯を見せる。二人は、ラミアの素顔を見て、驚き、真剣な表情を見せる。

「きゅ……吸血鬼……」

「嘘でしょ……」

二人は驚くあまり、つい、言葉を漏らす。

自分たちの身近に吸血鬼が存在している事が珍しい。人間にとって、吸血鬼は恐れられるものである事は、誰もが知っている。そして、人間と共存している吸血鬼なんて、自分達の目で実際に見た事がない。しかも、実際の吸血鬼が人間と同じ姿である事にも驚いていた。

「––––と、まあ、堅苦しい口調も面倒だから、普通に話しても良いわよ。さっきは試してみただけだから……」

ラミアは、楽な姿勢になり、微笑んだ。

二人は驚いたせいで、コーヒーを何度もの見直しをしながら気持ちを落ち着かせる。

「吸血鬼だったとは、驚きだったな……。これはこれで後々面倒になるな。俺の方でも対処できるかどうかも難しいぞ」

バルトは、エルザの方をチラッと見る。

0

あなたにおすすめの小説

悪徳貴族の、イメージ改善、慈善事業

ウィリアム・ブロック

ファンタジー

現代日本から死亡したラスティは貴族に転生する。しかしその世界では貴族はあんまり良く思われていなかった。なのでノブリス・オブリージュを徹底させて、貴族のイメージ改善を目指すのだった。

R・P・G ~転生して不死にされた俺は、最強の英雄たちと滅ぼすはずだった異世界を統治する~

イット

ファンタジー

オカルト雑誌の編集者として働いていた瀬川凛人(40)は、怪現象の取材中、異世界の大地の女神と接触する。

半ば強制的に異世界へと転生させられた彼は、惑星そのものと同化し、“星骸の主”として不死の存在へと変貌した。

だが女神から与えられた使命は、この世界の生命を滅ぼし、星を「リセット」すること。凛人はその命令を、拒否する。

彼は、大地の女神により創造された星骸と呼ばれる伝説の六英雄の一人を従者とし、世界を知るため、そして残りの星骸を探すため旅に出る。

しかし一つ選択を誤れば世界が滅びる危うい存在……

女神の使命を「絶対拒否」する不死者と、裏ボス級の従者たち。

これは、世界を滅ぼさず、統治することを選んだ男の英雄譚である。

最強無敗の少年は影を従え全てを制す

ユースケ

ファンタジー

不慮の事故により死んでしまった大学生のカズトは、異世界に転生した。

産まれ落ちた家は田舎に位置する辺境伯。

カズトもといリュートはその家系の長男として、日々貴族としての教養と常識を身に付けていく。

しかし彼の力は生まれながらにして最強。

そんな彼が巻き起こす騒動は、常識を越えたものばかりで……。

異世界に転生した俺は英雄の身体強化魔法を使って無双する。~無詠唱の身体強化魔法と無詠唱のマジックドレインは異世界最強~

北条氏成

ファンタジー

宮本 英二(みやもと えいじ)高校生3年生。

実家は江戸時代から続く剣道の道場をしている。そこの次男に生まれ、優秀な兄に道場の跡取りを任せて英二は剣術、槍術、柔道、空手など様々な武道をやってきた。

そんなある日、トラックに轢かれて死んだ英二は異世界へと転生させられる。

グランベルン王国のエイデル公爵の長男として生まれた英二はリオン・エイデルとして生きる事に・・・

しかし、リオンは貴族でありながらまさかの魔力が200しかなかった。貴族であれば魔力が1000はあるのが普通の世界でリオンは初期魔法すら使えないレベル。だが、リオンには神話で邪悪なドラゴンを倒した魔剣士リュウジと同じ身体強化魔法を持っていたのだ。

これは魔法が殆ど使えない代わりに、最強の英雄の魔法である身体強化魔法を使いながら無双する物語りである。

『スローライフどこ行った?!』追放された最強凡人は望まぬハーレムに困惑する?!

たらふくごん

ファンタジー

最強の凡人――追放され、転生した蘇我頼人。

新たな世界で、彼は『ライト・ガルデス』として再び生を受ける。

※※※※※

1億年の試練。

そして、神をもしのぐ力。

それでも俺の望みは――ただのスローライフだった。

すべての試練を終え、創世神にすら認められた俺。

だが、もはや生きることに飽きていた。

『違う選択肢もあるぞ?』

創世神の言葉に乗り気でなかった俺は、

その“策略”にまんまと引っかかる。

――『神しか飲めぬ最高級のお茶』。

確かに神は嘘をついていない。

けれど、あの流れは勘違いするだろうがっ!!

そして俺は、あまりにも非道な仕打ちの末、

神の娘ティアリーナが治める世界へと“追放転生”させられた。

記憶を失い、『ライト・ガルデス』として迎えた新しい日々。

それは、久しく感じたことのない“安心”と“愛”に満ちていた。

だが――5歳の洗礼の儀式を境に、運命は動き出す。

くどいようだが、俺の望みはスローライフ。

……のはずだったのに。

呪いのような“女難の相”が炸裂し、

気づけば婚約者たちに囲まれる毎日。

どうしてこうなった!?

バーンズ伯爵家の内政改革 ~10歳で目覚めた長男、前世知識で領地を最適化します

namisan

ファンタジー

バーンズ伯爵家の長男マイルズは、完璧な容姿と神童と噂される知性を持っていた。だが彼には、誰にも言えない秘密があった。――前世が日本の「医師」だったという記憶だ。

マイルズが10歳となった「洗礼式」の日。

その儀式の最中、領地で謎の疫病が発生したとの凶報が届く。

「呪いだ」「悪霊の仕業だ」と混乱する大人たち。

しかしマイルズだけは、元医師の知識から即座に「病」の正体と、放置すれば領地を崩壊させる「災害」であることを看破していた。

「父上、お待ちください。それは呪いではありませぬ。……対処法がわかります」

公衆衛生の確立を皮切りに、マイルズは領地に潜む様々な「病巣」――非効率な農業、停滞する経済、旧態依然としたインフラ――に気づいていく。

前世の知識を総動員し、10歳の少年が領地を豊かに変えていく。

これは、一人の転生貴族が挑む、本格・異世界領地改革(内政)ファンタジー。

どうしよう私、弟にお腹を大きくさせられちゃった!~弟大好きお姉ちゃんの秘密の悩み~

さいとう みさき

恋愛

「ま、まさか!?」

あたし三鷹優美(みたかゆうみ)高校一年生。

弟の晴仁(はると)が大好きな普通のお姉ちゃん。

弟とは凄く仲が良いの!

それはそれはものすごく‥‥‥

「あん、晴仁いきなりそんなのお口に入らないよぉ~♡」

そんな関係のあたしたち。

でもある日トイレであたしはアレが来そうなのになかなか来ないのも気にもせずスカートのファスナーを上げると‥‥‥

「うそっ! お腹が出て来てる!?」

お姉ちゃんの秘密の悩みです。

巻き込まれ異世界召喚、なぜか俺だけ竜皇女の推しになった

ノラクラ

ファンタジー

俺、霧島悠斗は筋金入りの陰キャ高校生。

学校が終わったら即帰宅して、ゲームライフを満喫するのが至福の時間――のはずだった。

だがある日の帰り道、玄関前で学園トップスターたちの修羅場に遭遇してしまう。

暴君・赤城獅童、王子様系イケメン・天条院義孝、清楚系美少女・柊奏、その親友・羽里友莉。

よりによって学園の顔ぶれが勢ぞろいして大口論!?

……陰キャ代表の俺に混ざる理由なんて一ミリもない。見なかったことにしてゲームしに帰りたい!

そう願った矢先――空気が変わり、街に巨大な魔法陣が出現。

赤城たちは光に呑まれ、異世界へと召喚されてしまった。

「お~、異世界召喚ね。ラノベあるあるだな」

そう、他人事のように見送った俺だったが……。

直後、俺の足元にも魔法陣が浮かび上がる。

「ちょ、待て待て待て! 俺は陰キャだぞ!? 勇者じゃないんだぞ!?」

――かくして、ゲームライフを愛する陰キャ高校生の異世界行きが始まる。

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる