12 / 27

本編

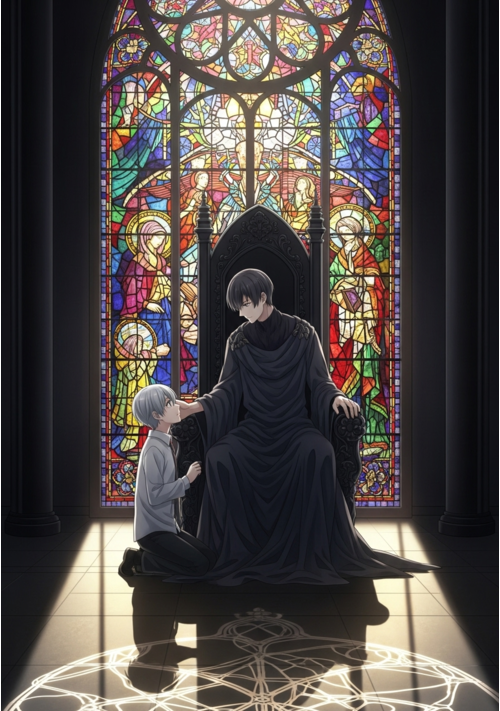

12 僕を受け取ってください

しおりを挟む

ヤナギさんの話はこうだった。

アララギ中佐は何度目かの指名をしたあと、僕がほかのお客さんに指名されなくて済むように何日分もの支払いを始めたそうだ。それは中佐が来られなくなった間も続いていて、だから主人は指名されない僕に何も言わなかったらしい。

「まさか、そうまでして僕を身請けしようとしてくれてたなんて」

でも、僕の身請けには結構な金額が必要だった。その金策の一つとして少将になることを了承したんじゃないか、というのがヤナギさんの見立てだった。

少将のような特権階級ともなれば、お屋敷を何個も買えるくらいの給金がもらえる。それなら大抵の男娼や娼婦は身請けできるだろう。だから昇進することを決めたんだとしても、貴族じゃない中佐が少将になるのは大変なことだ。

「だからここに来る時間もなかったんだ」

そうまでして僕を、と思ったらドキドキを超えて心配になってくる。

「だって、僕のせいで無理してるのかもしれないし」

僕にそんな価値はない。もっと可愛くて綺麗な男娼なら納得できるけど、僕は平凡でひょろっとしただけの男だ。そんな僕に大金を払ってまで身請けしたいなんて、本当だろうか。

「それに、僕が中佐に恋をしてるなんてさ」

身請け話の最後に「おまえのそれは恋煩いだ」と言った主人の言葉が蘇る。ヤナギさんも「ツバキもようやく初恋を迎えたな」と笑っていた。

「初恋なんて、僕は男娼なのに」

初恋も恋煩いも貴族が大好きな話題だ。でも男娼である僕には関係ない。そりゃあ中佐のことは好きだし一緒にいたいとも思った。毎日のように思い出しては胸がズキズキもした。

でも、本で読んだり人に聞いたりした恋はそんな感じじゃなかった。だけど主人もヤナギさんも口を揃えて言うってことは、やっぱりこれも恋なんだろうか。

「たしかに中佐を思い出すだけでドキドキするけど」

最後に見た軍服姿なんてドキドキしすぎて脳裏に焼きついているくらいだ。

「そういえば、あの女性は誰だったんだろう」

軍服姿の中佐の腕に絡んでいた華奢な腕を思い出す。それに比べて僕のはただの男の腕だ。髪の毛もあんなに綺麗に整えていないし、服装だって下働きとあまり変わらない。

「こんな僕を少将になる人が身請けしてもいいんだろうか」

ちょっと混乱してるけど、ますはちゃんとお出迎えしないといけない。それが僕の仕事だ。まずは前回のことを謝ろう。僕が戸惑っていることなんて後回しでいい。恋をしているかどうかは、もっとどうでもいいことだ。

そんなことを考えながら久しぶりにお客さんを迎える用意をした。すべての用意が終わった夕方、扉を叩く音が聞こえた。一瞬体がビクッと震えたけど、それだけ緊張しているということかもしれない。

僕はふぅと小さく息を吐き、扉を開けて中佐を招き入れた。そうして勢いよく頭を下げて謝る。

「前回は本当に、本当に申し訳ありませんでした!」

許してもらえるかわからない。でも僕には謝ることしかできない。もしかしたら今回のことで身請け話がなくなってしまうかもしれないけど自業自得だ。

(身請けがなくなるのは……本当は嫌だけど)

せっかくそばにいられるかもしれなかったのにと思うと涙が出そうになる。でも、ここで泣くわけにはいかない。男娼としての自負が何とか涙を追いやる。

「……嫌われたのかと思っていた」

「え……?」

そうっと頭を上げると、太い眉をへにょりと下げている中佐の顔があった。初めて見る表情は笑ったときと同じくらい可愛く見える。そう思っただけで口元が緩みそうになり、慌てて押し留めた。

「ずっと放っていた客のことを、いつまでも覚えているはずがないと思っていた」

「あの、どういうことですか?」

「放置していたのに身請けなんてふざけるなと、俺に愛想を尽かして逃げたのかと思ったんだ」

まったく思ってもいない内容にギョッとした。

「そ、そんなこと思ってません! それに、あれは僕が悪いんです。男娼としてあるまじきことをしたのは僕のほうです」

「いや、男娼だからといって都合よく扱っていいわけがない。……それに、俺が来ない間に客を取ったとも聞いた」

客って……そうだ、モモハ様に指名されたんだった。

「それはその、僕は男娼だからお客様に指名してもらわないと困ります。それにダラダラ過ごすのは僕の性に合わないっていうか」

「客を取らなくてもいいくらいの金は払っていたはずだ」

「そ、れは、知らなかったとはいえ、あの、すみません」

「いや、主人には正式に身請けが決まるまで本人には言わないでほしいと俺が言ったんだ」

それじゃあ気づきようがない。

(いや、あのとき主人たちは変な顔をしていたっけ)

僕がもっと察しのいい人間なら気づけたかもしれないけど、元々噂話すら聞き逃すような僕には無理な話だ。

「本当はもっと早くに言うつもりだった。だが、期待させておいて身請けできなかったら失望させてしまうだろう? それはツバキにとってはよくないと聞いて、正式に決まるまでは黙っていてもらうことにしたんだ。少し時間がかかってしまったが、ようやく身請けできる算段がついた。それをこの前伝えようと思っていたんだ」

それって、僕のことを考えて内緒にしたまま話を進めていたということだ。そうまでして身請けを考えてくれたなんて、どうしよう、どんどんドキドキしてくる。

(でも、少将になるのに男娼の身請けなんていいのかな)

それに中佐には恋人もいる。もしかしたら奥様になる人かもしれない。結婚前に男娼を身請けしたなんて知られたら結婚話のほうがなくなったりしないんだろうか。

そう思ったら、急にあの女性のことが気になってきた。僕なんかが尋ねていいことじゃないとわかっているけど、どうしても気になる。お客さんの私的なことを聞くのは初めてで、口を二回開き直してからやっと声を出すことができた。

「……あの……僕、聞きたいことがあるんですけど」

「なんだろうか?」

「僕、ちょっと前に大きな噴水のところで中佐を見かけたんですけど」

そこまで言って、あのときの様子を思い出して胸がキュウッと苦しくなった。やっぱり聞かないほうがいいかもしれない。でも、続きを待っている中佐の顔を見たらやめることもできない。

「噴水のところで、女の人と一緒にいたのを見かけて」

駄目だ、息が少し苦しくなってきた。

「ピンク色のドレスを着た、中佐より随分と小柄な方だったんですけれど、あの……もしかして恋人ですか?」

「恋人」と口にしたところで胸がズキッとした。ギュッと喉が詰まって苦しくなる。こんなことなら口にしなければよかった。それに中佐だって男娼の僕なんかにいろいろ聞かれたくはないはずだ。居たたまれなくなった僕は中佐からそっと視線を外した。

「噴水……ピンク色のドレス……? ……あぁ、彼女のことか」

「彼女」という単語に肩が震える。やっぱり答えを知るのが怖い。知らないのも気になるけど、知ることのほうが怖いと思った。

「あのっ、変なこと聞いてごめんなさ……」

「彼女は大将閣下の、上官のお嬢さんだ」

僕が「ごめんなさい」と言い切る前に中佐が答えた。

「大将、閣下」

大将というのは上級士官の頂点に立つ人のことだ。軍人さんであるアララギ中佐の上司で、ヤナギさんの話だと少将に抜擢した人ということになる。そんな偉い人のお嬢さんということは、やっぱり恋人、いや、許嫁なのかもしれない。

(出世するときに偉い人のお嬢さんを奥様にすることは、貴族ではよくあることだって聞くし)

それが立身出世の早道だと、中級階級のお客さんに聞いたことがある。中佐は本当ならなるのが難しい少将になる。そのために大将のお嬢さんを奥様にするんだ。そうしないと少将になれなかったのかもしれない。

(そっか、そうだよな)

私的なことは僕が気にすることじゃない。身請けしてもらえるだけでありがたいんだ。それに偉い人のお嬢さんを奥様にできれば中佐はもっと偉くなれるかもしれない。そのほうが中佐にとってはいいことのはず。

(そもそも身請けされるってことは愛人になるってことだし)

だから中佐に奥様がいてもおかしいことではないし、それを僕がどうこう思う必要もない。それなのに、やっぱり胸が苦しくて息ができなくなる。

「偉い方のお嬢様だったんですね。……あの、とてもお似合いでした」

変な声にならないように気をつけていたのに、俯いたからか少しだけ声が震えてしまった。

「もしかして、勘違いしていないだろうか」

「……」

「お嬢さんはただの友人だ。というより妹のようなものだ。彼女には買い物につき合ってもらっただけで……もしかして、妬いてくれているのか?」

「へ……?」

聞き慣れない言葉に、思わず顔を上げてしまった。

(妬くって……妬く?)

それって“嫉妬”ということだろうか。意味がわかった途端に、なぜか顔がボッと熱くなった。嫉妬なんて、よく聞く痴話喧嘩の原因じゃないか。

(……そっか、僕は中佐に恋をしているんだったっけ)

それなら嫉妬しても変じゃない。それでも戸惑っていると、中佐が「はは」と小さく笑った。

「そうか、ツバキが焼きもちか。聞いた話では、まだずっと先のことだと思っていたんだが……そうか。少なくとも嫌われているわけじゃないのか」

「嫌うなんて、そんなことあるわけないじゃないですか!」

中佐の言葉に驚いた僕は、大慌てで否定した。

「会えない間も毎日思い出していたんですから! そのたびに体が疼いて、それで一人でしちゃったりもして。でもいいところには全然届かないし、余計に切なくなるし、何とかしたくて中佐の声を思い出しながら後ろも自分でいじって……あ、」

しまった、また余計なことまで言ってしまった。男娼なのにお客さんも取らずに自慰に耽っていたなんて恥ずかしすぎる。その場にしゃがみ込んだ僕は、顔を隠すように膝に顔を埋めた。

「相変わらずだな」

気のせいでなければ中佐の声が笑っているように聞こえる。ますます情けなくなった僕は、膝に額をぎゅうぎゅうと押しつけた。

「そんなツバキだから、俺は好きになったんだろうな」

「……へ?」

いま「好きになった」と聞こえた気がする。中佐が僕のことを好きになった、ということだろうか。僕は真っ赤になったまま、ゆっくりと顔を上げた。

「あの……もしかしていま、好きって、言いました?」

「あぁ、言った。俺はツバキが好きだ」

「……中佐が、僕を好きって、」

「好きになった。だから身請けしようと思った」

「……あの、ほんとに……?」

「そうでなければ、揉め事に巻き込まれるのを覚悟してまで面倒くさい少将になろうとは思わない。それをおしてでも身請けしたいと思った。そのくらいツバキのことが好きなんだ」

ようやく「好き」という言葉が理解できた。

(どうしよう、心臓がバクバクして苦しいんだけど)

まさか身請けの理由が「好きだから」だなんて思わなかった。てっきり性欲のはけ口のためだとばかり思っていた。体の相性がいいってことは中佐も口にしていたし、全部挿れることができる相手は僕しかいないみたいだから、てっきりそういうことだと思っていた。

(それなのに、好きだから身請けしたいなんて……)

信じられなくて中佐をじっと見上げる。中佐は視線を逸らすことなく、真剣な目で僕を見つめ返してくれた。

中佐の真剣な碧眼を見ているうちに、もっとこの目で見つめられたいと思った。そばにいて、いつだってこうして見てほしい。もしかして、これが恋ってことなんだろうか。そう思ったら急に自分の気持ちも伝えなければと思った。いま言わないと言えなくなりそうな気もした。

「僕も、アララギ中佐のことが好きです……!」

立ち上がった僕はぶつかるように中佐に抱きついた。大きくて逞しい中佐はガッチリと受け止めてくれて、そのままギュウギュウと抱きしめ返してくれる。

(胸が苦しいくらい痛いのに、同じくらい嬉しい)

ちょっと前までは胸が痛くなると苦しいだけだったのに、いまは苦しくない。こういうのも恋なんだろうかと思いながら、大きな体にぎゅうっと抱きつく。頭や背中を撫でてくれる手が気持ちよくて頬がもにょりと緩んできた。

(中佐って、やっぱり大きいなぁ)

大きくて優しくて、それにかっこいいのに可愛い。そんな人に身請けしてもらえるなんて、僕はなんて運がいいんだろう。

人買いがそれなりの金額を父さんに払ってくれたのも、高級娼館に買われたのも運がよかった。そうして今度は中佐に身請けされる。ただの農民の子どもだった僕は、こんなにも運がいい人生を歩んでいる。

「あの、身請けの話、ありがとうございます。僕、本当に嬉しいです」

「まだ手続きが残っているから、実際に俺のところに来てもらうのはもう少し後になる」

「大丈夫です。僕、ちゃんと待ってますから」

心配かけないようにニコッと笑いながら顔を上げたら、なぜか眉を寄せて俺を見下ろしている。

「俺が我慢できそうにないんだ。だからできるだけ早く手続きを済ませる」

「え、えと、ありがとう、ございます」

どうしよう、今度は痛くないのに胸が苦しい。これも恋ってやつなんだろうか。

「それにしても、ツバキに好かれていたなんて気づかなかった」

「僕も今日まで知らなかったんです」

「……どういうことだ?」

「ええと、僕もよくわかっていないんですけど。主人が言うには、僕は中佐に恋をしているんだそうです」

僕の言葉はきっと変だ。だけど優しい中佐は「聞いていたとおりだな」とだけ言って、またギュッと抱きしめてくれた。

「俺も、まさか本気になるとは思っていなかった」

そういえば最初の頃はムッとしてばかりだったことを思い出す。

「最初は無表情で話も一切しませんでしたよね。てっきり僕みたいな男娼は好きじゃないんだと思っていました」

「あぁ、あのときは男同士というのに飽き飽きしていたんだ」

「へ?」

「勘違いしないでほしい。あまりにも頻繁に目に入るせいで、そう感じていただけだ。そんなことを思い出して、ついあんな態度を取ってしまった」

「頻繁にって」

「軍というのは男社会だ。その中にいれば性欲のはけ口が男に向く奴も出てくる。しかも完全な縦社会だから、上官に命じられればどんな男も股を開かざるを得ない。ま、ほとんどは好きで突っ込んだり突っ込まれたりしているんだろうがな」

「へ、へぇ」

「そのうち高級娼館に行って男娼を抱くようになる奴もいる。似たような体格の男より、華奢で可愛い男のほうが気分も乗るんだろう」

なるほど、だから軍人さんはやたらと小柄な男娼を指名するのか。

「じゃあ、中佐はどうして僕みたいに大きな男娼を指名したんですか?」

「……前に、言ったとおりなんだが」

前に? 何か言ってたっけ?

「俺のは、その、凶悪だろう?」

……そういえば、そうだった。

「じゃあ最初は嫌々っていうか、仕方なくって感じだったんですね」

そりゃそうか。いくら中佐の逸物が立派すぎて僕みたいな体格の男娼じゃないと受け入れられなかったとしても、それと実際に行為に至れるかは別だ。僕を見て反応が薄かったのも頷ける。

(そもそも僕を見てすぐに勃起するお客さんなんて、そうそういないだろうし)

見た目と快感は直結しやすいと言ったのは主人だ。ということは、可愛くも綺麗でもない僕に興奮する人は少ないだろう。それに、僕は背丈だけでいえば軍人さんに近い。そんな僕を見て、中佐が思い出したくないことを思い出してしまったのも納得できる。

「でも、それなら余計に僕を……その、好きになってくれたのが信じられないっていうか」

やっぱり運がよかったんだなと思っていると、中佐が少し慌てたように「気にはなっていたんだ」と口にした。

「いや、初めて見たときは大柄な姿に少し驚いた。これでは軍人相手と大して変わらないじゃないかと思ったりもした。だが、湯を使う前に咥えたことに驚かされた。咥えられている俺より気持ちよさそうにしている顔から目が離せなくなった。軍人にも娼婦にも、あんな顔をして咥える人はいない」

「そうですか?」

僕は男娼だから、ほかの男娼や娼婦と致したことはない。だから最中の様子は知らないけど、みんな似たり寄ったりじゃないんだろうか。

「ツバキは客に媚びないし、高級娼館ならではの高すぎる自尊心もない。しかし男娼としての誇りは持っている。それに淡々としているようでとんでもなくエロい。エロいことが好きなのに、自分が気持ちよくされるのを妙に嫌がる。体は大人なのに泣き顔は子どものようだ。ちぐはぐなのに、それがぴたりと合っているのがツバキだ」

「ええと、」

「ツバキにしかない魅力にやられたということだ」

聞いていて耳がくすぐったくなってきた。そもそも僕に男娼としての魅力なんてものはない。エロいことが好きなだけで、それだって男娼になったから役に立っているようなものだ。

「ツバキは魅力的だ」

どうしよう、初めて言われるからか体がうずうずしてきた。男娼なら駆け引きの言葉として聞き流すべきなんだろうけど、相手は身請けしてくれる中佐だ。そう思ったら、ほんの少し欲が出てきた。

(キスとか、しちゃっても平気かな)

娼館にキスをしてはいけないという決まりはない。でも、僕のお客さんは誰一人としてキスはしなかった。もしかして僕がすぐに口淫するからかもしれないけど、いつかキスしてみたいとずっと思っていたんだ。

僕は背伸びをして中佐の頬を両手で包み込んだ。そのままチュッと音を立ててキスをする。こんなの子どもみたいだと情けなくなったけど、興奮しすぎて唇をくっつけることしかできない。

「キスは初めてだな」

「……はい」

「娼館では滅多なことでは口づけたりしないものだと思っていたから、いままで遠慮してきた。しかし、もう我慢する必要はないということか」

(我慢してたんだ)

そう思ったら後ろがキュンキュンしてきた。

「もう我慢なんてしないでください」

「そんなことを言うと、俺のタガが外れるぞ?」

「大丈夫です。僕、体は頑丈だし体力もありますから」

「そうだったな」

ほんの少し笑った中佐の顔はやっぱり可愛くて、体も気持ちもすぐにトロトロに蕩けてしまう。

「中佐、僕の全部を受け取ってください」

そう言ったら、中佐の顔が蕩けるように笑った。

アララギ中佐は何度目かの指名をしたあと、僕がほかのお客さんに指名されなくて済むように何日分もの支払いを始めたそうだ。それは中佐が来られなくなった間も続いていて、だから主人は指名されない僕に何も言わなかったらしい。

「まさか、そうまでして僕を身請けしようとしてくれてたなんて」

でも、僕の身請けには結構な金額が必要だった。その金策の一つとして少将になることを了承したんじゃないか、というのがヤナギさんの見立てだった。

少将のような特権階級ともなれば、お屋敷を何個も買えるくらいの給金がもらえる。それなら大抵の男娼や娼婦は身請けできるだろう。だから昇進することを決めたんだとしても、貴族じゃない中佐が少将になるのは大変なことだ。

「だからここに来る時間もなかったんだ」

そうまでして僕を、と思ったらドキドキを超えて心配になってくる。

「だって、僕のせいで無理してるのかもしれないし」

僕にそんな価値はない。もっと可愛くて綺麗な男娼なら納得できるけど、僕は平凡でひょろっとしただけの男だ。そんな僕に大金を払ってまで身請けしたいなんて、本当だろうか。

「それに、僕が中佐に恋をしてるなんてさ」

身請け話の最後に「おまえのそれは恋煩いだ」と言った主人の言葉が蘇る。ヤナギさんも「ツバキもようやく初恋を迎えたな」と笑っていた。

「初恋なんて、僕は男娼なのに」

初恋も恋煩いも貴族が大好きな話題だ。でも男娼である僕には関係ない。そりゃあ中佐のことは好きだし一緒にいたいとも思った。毎日のように思い出しては胸がズキズキもした。

でも、本で読んだり人に聞いたりした恋はそんな感じじゃなかった。だけど主人もヤナギさんも口を揃えて言うってことは、やっぱりこれも恋なんだろうか。

「たしかに中佐を思い出すだけでドキドキするけど」

最後に見た軍服姿なんてドキドキしすぎて脳裏に焼きついているくらいだ。

「そういえば、あの女性は誰だったんだろう」

軍服姿の中佐の腕に絡んでいた華奢な腕を思い出す。それに比べて僕のはただの男の腕だ。髪の毛もあんなに綺麗に整えていないし、服装だって下働きとあまり変わらない。

「こんな僕を少将になる人が身請けしてもいいんだろうか」

ちょっと混乱してるけど、ますはちゃんとお出迎えしないといけない。それが僕の仕事だ。まずは前回のことを謝ろう。僕が戸惑っていることなんて後回しでいい。恋をしているかどうかは、もっとどうでもいいことだ。

そんなことを考えながら久しぶりにお客さんを迎える用意をした。すべての用意が終わった夕方、扉を叩く音が聞こえた。一瞬体がビクッと震えたけど、それだけ緊張しているということかもしれない。

僕はふぅと小さく息を吐き、扉を開けて中佐を招き入れた。そうして勢いよく頭を下げて謝る。

「前回は本当に、本当に申し訳ありませんでした!」

許してもらえるかわからない。でも僕には謝ることしかできない。もしかしたら今回のことで身請け話がなくなってしまうかもしれないけど自業自得だ。

(身請けがなくなるのは……本当は嫌だけど)

せっかくそばにいられるかもしれなかったのにと思うと涙が出そうになる。でも、ここで泣くわけにはいかない。男娼としての自負が何とか涙を追いやる。

「……嫌われたのかと思っていた」

「え……?」

そうっと頭を上げると、太い眉をへにょりと下げている中佐の顔があった。初めて見る表情は笑ったときと同じくらい可愛く見える。そう思っただけで口元が緩みそうになり、慌てて押し留めた。

「ずっと放っていた客のことを、いつまでも覚えているはずがないと思っていた」

「あの、どういうことですか?」

「放置していたのに身請けなんてふざけるなと、俺に愛想を尽かして逃げたのかと思ったんだ」

まったく思ってもいない内容にギョッとした。

「そ、そんなこと思ってません! それに、あれは僕が悪いんです。男娼としてあるまじきことをしたのは僕のほうです」

「いや、男娼だからといって都合よく扱っていいわけがない。……それに、俺が来ない間に客を取ったとも聞いた」

客って……そうだ、モモハ様に指名されたんだった。

「それはその、僕は男娼だからお客様に指名してもらわないと困ります。それにダラダラ過ごすのは僕の性に合わないっていうか」

「客を取らなくてもいいくらいの金は払っていたはずだ」

「そ、れは、知らなかったとはいえ、あの、すみません」

「いや、主人には正式に身請けが決まるまで本人には言わないでほしいと俺が言ったんだ」

それじゃあ気づきようがない。

(いや、あのとき主人たちは変な顔をしていたっけ)

僕がもっと察しのいい人間なら気づけたかもしれないけど、元々噂話すら聞き逃すような僕には無理な話だ。

「本当はもっと早くに言うつもりだった。だが、期待させておいて身請けできなかったら失望させてしまうだろう? それはツバキにとってはよくないと聞いて、正式に決まるまでは黙っていてもらうことにしたんだ。少し時間がかかってしまったが、ようやく身請けできる算段がついた。それをこの前伝えようと思っていたんだ」

それって、僕のことを考えて内緒にしたまま話を進めていたということだ。そうまでして身請けを考えてくれたなんて、どうしよう、どんどんドキドキしてくる。

(でも、少将になるのに男娼の身請けなんていいのかな)

それに中佐には恋人もいる。もしかしたら奥様になる人かもしれない。結婚前に男娼を身請けしたなんて知られたら結婚話のほうがなくなったりしないんだろうか。

そう思ったら、急にあの女性のことが気になってきた。僕なんかが尋ねていいことじゃないとわかっているけど、どうしても気になる。お客さんの私的なことを聞くのは初めてで、口を二回開き直してからやっと声を出すことができた。

「……あの……僕、聞きたいことがあるんですけど」

「なんだろうか?」

「僕、ちょっと前に大きな噴水のところで中佐を見かけたんですけど」

そこまで言って、あのときの様子を思い出して胸がキュウッと苦しくなった。やっぱり聞かないほうがいいかもしれない。でも、続きを待っている中佐の顔を見たらやめることもできない。

「噴水のところで、女の人と一緒にいたのを見かけて」

駄目だ、息が少し苦しくなってきた。

「ピンク色のドレスを着た、中佐より随分と小柄な方だったんですけれど、あの……もしかして恋人ですか?」

「恋人」と口にしたところで胸がズキッとした。ギュッと喉が詰まって苦しくなる。こんなことなら口にしなければよかった。それに中佐だって男娼の僕なんかにいろいろ聞かれたくはないはずだ。居たたまれなくなった僕は中佐からそっと視線を外した。

「噴水……ピンク色のドレス……? ……あぁ、彼女のことか」

「彼女」という単語に肩が震える。やっぱり答えを知るのが怖い。知らないのも気になるけど、知ることのほうが怖いと思った。

「あのっ、変なこと聞いてごめんなさ……」

「彼女は大将閣下の、上官のお嬢さんだ」

僕が「ごめんなさい」と言い切る前に中佐が答えた。

「大将、閣下」

大将というのは上級士官の頂点に立つ人のことだ。軍人さんであるアララギ中佐の上司で、ヤナギさんの話だと少将に抜擢した人ということになる。そんな偉い人のお嬢さんということは、やっぱり恋人、いや、許嫁なのかもしれない。

(出世するときに偉い人のお嬢さんを奥様にすることは、貴族ではよくあることだって聞くし)

それが立身出世の早道だと、中級階級のお客さんに聞いたことがある。中佐は本当ならなるのが難しい少将になる。そのために大将のお嬢さんを奥様にするんだ。そうしないと少将になれなかったのかもしれない。

(そっか、そうだよな)

私的なことは僕が気にすることじゃない。身請けしてもらえるだけでありがたいんだ。それに偉い人のお嬢さんを奥様にできれば中佐はもっと偉くなれるかもしれない。そのほうが中佐にとってはいいことのはず。

(そもそも身請けされるってことは愛人になるってことだし)

だから中佐に奥様がいてもおかしいことではないし、それを僕がどうこう思う必要もない。それなのに、やっぱり胸が苦しくて息ができなくなる。

「偉い方のお嬢様だったんですね。……あの、とてもお似合いでした」

変な声にならないように気をつけていたのに、俯いたからか少しだけ声が震えてしまった。

「もしかして、勘違いしていないだろうか」

「……」

「お嬢さんはただの友人だ。というより妹のようなものだ。彼女には買い物につき合ってもらっただけで……もしかして、妬いてくれているのか?」

「へ……?」

聞き慣れない言葉に、思わず顔を上げてしまった。

(妬くって……妬く?)

それって“嫉妬”ということだろうか。意味がわかった途端に、なぜか顔がボッと熱くなった。嫉妬なんて、よく聞く痴話喧嘩の原因じゃないか。

(……そっか、僕は中佐に恋をしているんだったっけ)

それなら嫉妬しても変じゃない。それでも戸惑っていると、中佐が「はは」と小さく笑った。

「そうか、ツバキが焼きもちか。聞いた話では、まだずっと先のことだと思っていたんだが……そうか。少なくとも嫌われているわけじゃないのか」

「嫌うなんて、そんなことあるわけないじゃないですか!」

中佐の言葉に驚いた僕は、大慌てで否定した。

「会えない間も毎日思い出していたんですから! そのたびに体が疼いて、それで一人でしちゃったりもして。でもいいところには全然届かないし、余計に切なくなるし、何とかしたくて中佐の声を思い出しながら後ろも自分でいじって……あ、」

しまった、また余計なことまで言ってしまった。男娼なのにお客さんも取らずに自慰に耽っていたなんて恥ずかしすぎる。その場にしゃがみ込んだ僕は、顔を隠すように膝に顔を埋めた。

「相変わらずだな」

気のせいでなければ中佐の声が笑っているように聞こえる。ますます情けなくなった僕は、膝に額をぎゅうぎゅうと押しつけた。

「そんなツバキだから、俺は好きになったんだろうな」

「……へ?」

いま「好きになった」と聞こえた気がする。中佐が僕のことを好きになった、ということだろうか。僕は真っ赤になったまま、ゆっくりと顔を上げた。

「あの……もしかしていま、好きって、言いました?」

「あぁ、言った。俺はツバキが好きだ」

「……中佐が、僕を好きって、」

「好きになった。だから身請けしようと思った」

「……あの、ほんとに……?」

「そうでなければ、揉め事に巻き込まれるのを覚悟してまで面倒くさい少将になろうとは思わない。それをおしてでも身請けしたいと思った。そのくらいツバキのことが好きなんだ」

ようやく「好き」という言葉が理解できた。

(どうしよう、心臓がバクバクして苦しいんだけど)

まさか身請けの理由が「好きだから」だなんて思わなかった。てっきり性欲のはけ口のためだとばかり思っていた。体の相性がいいってことは中佐も口にしていたし、全部挿れることができる相手は僕しかいないみたいだから、てっきりそういうことだと思っていた。

(それなのに、好きだから身請けしたいなんて……)

信じられなくて中佐をじっと見上げる。中佐は視線を逸らすことなく、真剣な目で僕を見つめ返してくれた。

中佐の真剣な碧眼を見ているうちに、もっとこの目で見つめられたいと思った。そばにいて、いつだってこうして見てほしい。もしかして、これが恋ってことなんだろうか。そう思ったら急に自分の気持ちも伝えなければと思った。いま言わないと言えなくなりそうな気もした。

「僕も、アララギ中佐のことが好きです……!」

立ち上がった僕はぶつかるように中佐に抱きついた。大きくて逞しい中佐はガッチリと受け止めてくれて、そのままギュウギュウと抱きしめ返してくれる。

(胸が苦しいくらい痛いのに、同じくらい嬉しい)

ちょっと前までは胸が痛くなると苦しいだけだったのに、いまは苦しくない。こういうのも恋なんだろうかと思いながら、大きな体にぎゅうっと抱きつく。頭や背中を撫でてくれる手が気持ちよくて頬がもにょりと緩んできた。

(中佐って、やっぱり大きいなぁ)

大きくて優しくて、それにかっこいいのに可愛い。そんな人に身請けしてもらえるなんて、僕はなんて運がいいんだろう。

人買いがそれなりの金額を父さんに払ってくれたのも、高級娼館に買われたのも運がよかった。そうして今度は中佐に身請けされる。ただの農民の子どもだった僕は、こんなにも運がいい人生を歩んでいる。

「あの、身請けの話、ありがとうございます。僕、本当に嬉しいです」

「まだ手続きが残っているから、実際に俺のところに来てもらうのはもう少し後になる」

「大丈夫です。僕、ちゃんと待ってますから」

心配かけないようにニコッと笑いながら顔を上げたら、なぜか眉を寄せて俺を見下ろしている。

「俺が我慢できそうにないんだ。だからできるだけ早く手続きを済ませる」

「え、えと、ありがとう、ございます」

どうしよう、今度は痛くないのに胸が苦しい。これも恋ってやつなんだろうか。

「それにしても、ツバキに好かれていたなんて気づかなかった」

「僕も今日まで知らなかったんです」

「……どういうことだ?」

「ええと、僕もよくわかっていないんですけど。主人が言うには、僕は中佐に恋をしているんだそうです」

僕の言葉はきっと変だ。だけど優しい中佐は「聞いていたとおりだな」とだけ言って、またギュッと抱きしめてくれた。

「俺も、まさか本気になるとは思っていなかった」

そういえば最初の頃はムッとしてばかりだったことを思い出す。

「最初は無表情で話も一切しませんでしたよね。てっきり僕みたいな男娼は好きじゃないんだと思っていました」

「あぁ、あのときは男同士というのに飽き飽きしていたんだ」

「へ?」

「勘違いしないでほしい。あまりにも頻繁に目に入るせいで、そう感じていただけだ。そんなことを思い出して、ついあんな態度を取ってしまった」

「頻繁にって」

「軍というのは男社会だ。その中にいれば性欲のはけ口が男に向く奴も出てくる。しかも完全な縦社会だから、上官に命じられればどんな男も股を開かざるを得ない。ま、ほとんどは好きで突っ込んだり突っ込まれたりしているんだろうがな」

「へ、へぇ」

「そのうち高級娼館に行って男娼を抱くようになる奴もいる。似たような体格の男より、華奢で可愛い男のほうが気分も乗るんだろう」

なるほど、だから軍人さんはやたらと小柄な男娼を指名するのか。

「じゃあ、中佐はどうして僕みたいに大きな男娼を指名したんですか?」

「……前に、言ったとおりなんだが」

前に? 何か言ってたっけ?

「俺のは、その、凶悪だろう?」

……そういえば、そうだった。

「じゃあ最初は嫌々っていうか、仕方なくって感じだったんですね」

そりゃそうか。いくら中佐の逸物が立派すぎて僕みたいな体格の男娼じゃないと受け入れられなかったとしても、それと実際に行為に至れるかは別だ。僕を見て反応が薄かったのも頷ける。

(そもそも僕を見てすぐに勃起するお客さんなんて、そうそういないだろうし)

見た目と快感は直結しやすいと言ったのは主人だ。ということは、可愛くも綺麗でもない僕に興奮する人は少ないだろう。それに、僕は背丈だけでいえば軍人さんに近い。そんな僕を見て、中佐が思い出したくないことを思い出してしまったのも納得できる。

「でも、それなら余計に僕を……その、好きになってくれたのが信じられないっていうか」

やっぱり運がよかったんだなと思っていると、中佐が少し慌てたように「気にはなっていたんだ」と口にした。

「いや、初めて見たときは大柄な姿に少し驚いた。これでは軍人相手と大して変わらないじゃないかと思ったりもした。だが、湯を使う前に咥えたことに驚かされた。咥えられている俺より気持ちよさそうにしている顔から目が離せなくなった。軍人にも娼婦にも、あんな顔をして咥える人はいない」

「そうですか?」

僕は男娼だから、ほかの男娼や娼婦と致したことはない。だから最中の様子は知らないけど、みんな似たり寄ったりじゃないんだろうか。

「ツバキは客に媚びないし、高級娼館ならではの高すぎる自尊心もない。しかし男娼としての誇りは持っている。それに淡々としているようでとんでもなくエロい。エロいことが好きなのに、自分が気持ちよくされるのを妙に嫌がる。体は大人なのに泣き顔は子どものようだ。ちぐはぐなのに、それがぴたりと合っているのがツバキだ」

「ええと、」

「ツバキにしかない魅力にやられたということだ」

聞いていて耳がくすぐったくなってきた。そもそも僕に男娼としての魅力なんてものはない。エロいことが好きなだけで、それだって男娼になったから役に立っているようなものだ。

「ツバキは魅力的だ」

どうしよう、初めて言われるからか体がうずうずしてきた。男娼なら駆け引きの言葉として聞き流すべきなんだろうけど、相手は身請けしてくれる中佐だ。そう思ったら、ほんの少し欲が出てきた。

(キスとか、しちゃっても平気かな)

娼館にキスをしてはいけないという決まりはない。でも、僕のお客さんは誰一人としてキスはしなかった。もしかして僕がすぐに口淫するからかもしれないけど、いつかキスしてみたいとずっと思っていたんだ。

僕は背伸びをして中佐の頬を両手で包み込んだ。そのままチュッと音を立ててキスをする。こんなの子どもみたいだと情けなくなったけど、興奮しすぎて唇をくっつけることしかできない。

「キスは初めてだな」

「……はい」

「娼館では滅多なことでは口づけたりしないものだと思っていたから、いままで遠慮してきた。しかし、もう我慢する必要はないということか」

(我慢してたんだ)

そう思ったら後ろがキュンキュンしてきた。

「もう我慢なんてしないでください」

「そんなことを言うと、俺のタガが外れるぞ?」

「大丈夫です。僕、体は頑丈だし体力もありますから」

「そうだったな」

ほんの少し笑った中佐の顔はやっぱり可愛くて、体も気持ちもすぐにトロトロに蕩けてしまう。

「中佐、僕の全部を受け取ってください」

そう言ったら、中佐の顔が蕩けるように笑った。

35

あなたにおすすめの小説

バイト先に元カレがいるんだが、どうすりゃいい?

cheeery

BL

サークルに一人暮らしと、完璧なキャンパスライフが始まった俺……広瀬 陽(ひろせ あき)

ひとつ問題があるとすれば金欠であるということだけ。

「そうだ、バイトをしよう!」

一人暮らしをしている近くのカフェでバイトをすることが決まり、初めてのバイトの日。

教育係として現れたのは……なんと高二の冬に俺を振った元カレ、三上 隼人(みかみ はやと)だった!

なんで元カレがここにいるんだよ!

俺の気持ちを弄んでフッた最低な元カレだったのに……。

「あんまり隙見せない方がいいよ。遠慮なくつけこむから」

「ねぇ、今どっちにドキドキしてる?」

なんか、俺……ずっと心臓が落ち着かねぇ!

もう一度期待したら、また傷つく?

あの時、俺たちが別れた本当の理由は──?

「そろそろ我慢の限界かも」

やっと退場できるはずだったβの悪役令息。ワンナイトしたらΩになりました。

毒島醜女

BL

目が覚めると、妻であるヒロインを虐げた挙句に彼女の運命の番である皇帝に断罪される最低最低なモラハラDV常習犯の悪役夫、イライ・ロザリンドに転生した。

そんな最期は絶対に避けたいイライはヒーローとヒロインの仲を結ばせつつ、ヒロインと円満に別れる為に策を練った。

彼の努力は実り、主人公たちは結ばれ、イライはお役御免となった。

「これでやっと安心して退場できる」

これまでの自分の努力を労うように酒場で飲んでいたイライは、いい薫りを漂わせる男と意気投合し、彼と一夜を共にしてしまう。

目が覚めると罪悪感に襲われ、すぐさま宿を去っていく。

「これじゃあ原作のイライと変わらないじゃん!」

その後体調不良を訴え、医師に診てもらうととんでもない事を言われたのだった。

「あなた……Ωになっていますよ」

「へ?」

そしてワンナイトをした男がまさかの国の英雄で、まさかまさか求愛し公開プロポーズまでして来て――

オメガバースの世界で運命に導かれる、強引な俺様α×頑張り屋な元悪役令息の元βのΩのラブストーリー。

過労死で異世界転生したら、勇者の魂を持つ僕が魔王の城で目覚めた。なぜか「魂の半身」と呼ばれ異常なまでに溺愛されてる件

水凪しおん

BL

ブラック企業で過労死した俺、雪斗(ユキト)が次に目覚めたのは、なんと異世界の魔王の城だった。

赤ん坊の姿で転生した俺は、自分がこの世界を滅ぼす魔王を討つための「勇者の魂」を持つと知る。

目の前にいるのは、冷酷非情と噂の魔王ゼノン。

「ああ、終わった……食べられるんだ」

絶望する俺を前に、しかし魔王はうっとりと目を細め、こう囁いた。

「ようやく会えた、我が魂の半身よ」

それから始まったのは、地獄のような日々――ではなく、至れり尽くせりの甘やかし生活!?

最高級の食事、ふわふわの寝具、傅役(もりやく)までつけられ、魔王自らが甲斐甲斐しくお菓子を食べさせてくる始末。

この溺愛は、俺を油断させて力を奪うための罠に違いない!

そう信じて疑わない俺の勘違いをよそに、魔王の独占欲と愛情はどんどんエスカレートしていき……。

永い孤独を生きてきた最強魔王と、自己肯定感ゼロの元社畜勇者。

敵対するはずの運命が交わる時、世界を揺るがす壮大な愛の物語が始まる。

希少なΩだと隠して生きてきた薬師は、視察に来た冷徹なα騎士団長に一瞬で見抜かれ「お前は俺の番だ」と帝都に連れ去られてしまう

水凪しおん

BL

「君は、今日から俺のものだ」

辺境の村で薬師として静かに暮らす青年カイリ。彼には誰にも言えない秘密があった。それは希少なΩ(オメガ)でありながら、その性を偽りβ(ベータ)として生きていること。

ある日、村を訪れたのは『帝国の氷盾』と畏れられる冷徹な騎士団総長、リアム。彼は最上級のα(アルファ)であり、カイリが必死に隠してきたΩの資質をいとも簡単に見抜いてしまう。

「お前のその特異な力を、帝国のために使え」

強引に帝都へ連れ去られ、リアムの屋敷で“偽りの主従関係”を結ぶことになったカイリ。冷たい命令とは裏腹に、リアムが時折見せる不器用な優しさと孤独を秘めた瞳に、カイリの心は次第に揺らいでいく。

しかし、カイリの持つ特別なフェロモンは帝国の覇権を揺るがす甘美な毒。やがて二人は、宮廷を渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく――。

運命の番(つがい)に抗う不遇のΩと、愛を知らない最強α騎士。

偽りの関係から始まる、甘く切ない身分差ファンタジー・ラブ!

隣国のΩに婚約破棄をされたので、お望み通り侵略して差し上げよう。

下井理佐

BL

救いなし。序盤で受けが死にます。

文章がおかしな所があったので修正しました。

大国の第一王子・αのジスランは、小国の王子・Ωのルシエルと幼い頃から許嫁の関係だった。

ただの政略結婚の相手であるとルシエルに興味を持たないジスランであったが、婚約発表の社交界前夜、ルシエルから婚約破棄するから受け入れてほしいと言われる。

理由を聞くジスランであったが、ルシエルはただ、

「必ず僕の国を滅ぼして」

それだけ言い、去っていった。

社交界当日、ルシエルは約束通り婚約破棄を皆の前で宣言する。

巷で噂の国宝級イケメンの辺境伯は冷徹なので、まっっったくモテませんが、この度婚約者ができました。

明太子

BL

オーディスは国宝級イケメンであるにも関わらず、冷徹な性格のせいで婚約破棄されてばかり。

新たな婚約者を探していたところ、パーティーで給仕をしていた貧乏貴族の次男セシルと出会い、一目惚れしてしまう。

しかし、恋愛偏差値がほぼ0のオーディスのアプローチは空回りするわ、前婚約者のフランチェスカの邪魔が入るわとセシルとの距離は縮まったり遠ざかったり…?

冷徹だったはずなのに溺愛まっしぐらのオーディスと元気だけどおっちょこちょいなセシルのドタバタラブコメです。

沈黙のΩ、冷血宰相に拾われて溺愛されました

ホワイトヴァイス

BL

声を奪われ、競売にかけられたΩ《オメガ》――ノア。

落札したのは、冷血と呼ばれる宰相アルマン・ヴァルナティス。

“番契約”を偽装した取引から始まったふたりの関係は、

やがて国を揺るがす“真実”へとつながっていく。

喋れぬΩと、血を信じない宰相。

ただの契約だったはずの絆が、

互いの傷と孤独を少しずつ融かしていく。

だが、王都の夜に潜む副宰相ルシアンの影が、

彼らの「嘘」を暴こうとしていた――。

沈黙が祈りに変わるとき、

血の支配が終わりを告げ、

“番”の意味が書き換えられる。

冷血宰相×沈黙のΩ、

偽りの契約から始まる救済と革命の物語。

【本編完結】最強魔導騎士は、騎士団長に頭を撫でて欲しい【番外編あり】

ゆらり

BL

帝国の侵略から国境を守る、レゲムアーク皇国第一魔導騎士団の駐屯地に派遣された、新人の魔導騎士ネウクレア。

着任当日に勃発した砲撃防衛戦で、彼は敵の砲撃部隊を単独で壊滅に追いやった。

凄まじい能力を持つ彼を部下として迎え入れた騎士団長セディウスは、研究機関育ちであるネウクレアの独特な言動に戸惑いながらも、全身鎧の下に隠された……どこか歪ではあるが、純粋無垢であどけない姿に触れたことで、彼に対して強い庇護欲を抱いてしまう。

撫でて、抱きしめて、甘やかしたい。

帝国との全面戦争が迫るなか、ネウクレアへの深い想いと、皇国の守護者たる騎士としての責務の間で、セディウスは葛藤する。

独身なのに父性強めな騎士団長×不憫な生い立ちで情緒薄めな甘えたがり魔導騎士+仲が良すぎる副官コンビ。

甘いだけじゃない、骨太文体でお送りする軍記物BL小説です。番外は日常エピソード中心。ややダーク・ファンタジー寄り。

※ぼかしなし、本当の意味で全年齢向け。

★お気に入りやいいね、エールをありがとうございます! お気に召しましたらぜひポチリとお願いします。凄く励みになります!

ユーザ登録のメリット

- 毎日¥0対象作品が毎日1話無料!

- お気に入り登録で最新話を見逃さない!

- しおり機能で小説の続きが読みやすい!

1~3分で完了!

無料でユーザ登録する

すでにユーザの方はログイン

閉じる